Способ определения жесткости фиксации костных отломков при лечении больных в условиях чрескостного остеосинтеза

Автор: Барабаш А.П., Барабаш И.В., Барабаш Ю.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 3, 2000 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120551

IDR: 142120551

Текст статьи Способ определения жесткости фиксации костных отломков при лечении больных в условиях чрескостного остеосинтеза

Современная теория и практика чрескостного остеосинтеза зиждется на положении о ведущей роли в остеогенезе 2-х факторов – стабильной фиксации костных отломков и обеспечения максимально полноценной трофики [7], причем качеству фиксации уделяется ведущая роль, т.к. известно, что васкуляризация регенерата задерживается во времени и извращается при подвижности фрагментов [8]. Вопросами изучения жесткости фиксации костных отломков в чрескостном аппарате занимались многие ученые [1, 5, 8, 9]. Были разработаны как инвазивные, так и неинвазивные способы определения жесткости фиксации. Однако известные методы имеют ряд недостатков. Инвазивный способ определения жесткости фиксации костных отломков [3] сложен, так как требуется установка специальных датчиков интрамедуллярно в зоне перелома и на аппарате внешней фиксации; полученные данные недостаточно достоверны из-за того, что датчики уста- навливаются на внешних фиксирующих элементах, в частности, спицах. Известный неинвазивный способ определения жесткости фиксации костных отломков в процессе лечения методом чрескостного остеосинтеза [9] основан на сложных математических расчетах, применяемых для определения поперечной жесткости отдельных спиц в продольном направлении, изменения прогибов спиц и деформаций участков конечности, заключенных в аппарате; измерении осевых усилий в стержнях аппарата и силы, передаваемой спицами на костные фрагменты. Все эти расчеты требуют дополнительных затрат времени, а также инженерных навыков практического врача.

Целью настоящего исследования явилось упрощение технологии определения жесткости фиксации костных отломков при лечении больных в условиях чрескостного остеосинтеза и своевременное выявление нестабильности взаимоотношений в системе «конструкция-конечность».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для осуществления поставленной цели использовали созданный в ИТО ВСНЦ СО РАМН автоматизированный комплекс по исследованию функциональных систем организма человека, состоящий из модуля усилителей АМ, крейта предварительной обработки электрофизиологических сигналов «АГНИС-16», IBM-286 РС и специальной программы, основанной на математическом анализе кардиоинтервалов [2], позволяющей получать измеряемые характеристики расхода энергии организма на присутствие "хронического стресса" в динамике. Способ оценки регуляции вегетативного гомеостаза на основе регистрации кардиоинтервалов известен [1, 6]. Его используют для диагностики заболеваний в различных органах и системах. В травматологии и ортопедии в качестве критерия определения стабильности фиксации костных отломков в чрескостном аппарате данный метод диагностики предлагается впервые (приоритетная справка № 991 02040 от 2.02.1999).

Используя автоматический анализ ритмокар-диограмм, в различные сроки лечения больных с переломами длинных трубчатых костей с помощью аппаратов внешней фиксации, можно контролировать состояние стабильности внешней конструкции по напряжению систем гомеостаза. По определению взаимоотношений симпатической (отвечающей за стрессовую систему регуляции) и парасимпатической (отвечающей за текущую регуляцию функций) нервной системы в динамике при лечении больных с переломами длинных трубчатых костей методом чрескост-ного остеосинтеза выявляется наличие или отсутствие стрессовых реакций организма. А за регуляции функций организма при стрессе отвечает симпатическая нервная система. Следует отметить, что нестабильность жесткости фиксации в аппарате является своего рода стрессом для организма, поскольку она приводит к возникновению микроподвижности в зоне перелома и сопровождается дополнительной нервной афферентацией. В этой ситуации к регуляции вегетативного гомеостаза подключается симпатическая нервная система. По ее преобладанию в период фиксации костных отломков создается возможность прогнозировать исходы лечения, своевременно менять тактику лечения в чреско- стном аппарате, проводя с ним необходимые манипуляции, направленные на стабилизацию системы фиксации.

Взаимосвязь и взаимодействие приемов предлагаемого способа обеспечивают достижение нового медицинского результата в решении поставленной задачи, а именно: динамического контроля за жесткостью фиксации костных отломков при лечении больных в условиях чре-скостного остеосинтеза, упрощения технологии ее определения, тем самым своевременного выявления нестабильности взаимоотношений системы «конструкция-конечность».

Предлагаемый способ определения жесткости фиксации костных отломков в процессе лечения методом чрескостного остеосинтеза может быть широко применен в практическом здравоохранении, так как не требуется исключительных средств для его использования. Сущность его заключается в следующем: у больных с переломами длинных трубчатых костей исследуют состояние вегетативного гомеостаза в различные периоды (до операции, в периоды дистракции, компрессии, фиксации, после демонтажа аппарата). Исследование состояния вегетативного гомеостаза наиболее значимо в период фиксации костных отломков. Для исследования больного помещают в экранированную камеру в положении лежа, накладывают электроды для ЭКГ (I, II или III отведение). После записи одного отведения ЭКГ в покое (150 комплексов) больной встает или садится. Процедуру записи повторяют. Активная ортостатическая проба существенно дополняет сведения о вегетативной регуляции сердечной деятельности [4]. Результаты исследования выдаются после компьютерной обработки полученных данных в виде цифровых и словесных характеристик. На основании полученных результатов определяют взаимоотношение между парасимпатической и симпатической нервной системами. При выявлении преобладания симпатической нервной системы в регуляции вегетативного гомеостаза диагностируют наличие нестабильности фиксации костных отломков в чрескостном аппарате. Общая длительность исследования составляет 78 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По предлагаемому способу проведено исследование жесткости фиксации костных отломков у 10 больных с длительно срастающимися переломами и псевдартрозами костей голени, лечившихся методами чрескостного остеосинтеза. Из них у 5 человек в период фиксации были выявлены признаки нестабильности аппарата, средний срок сращения переломов составил 201,2 дня, у других 5 – чрескостный аппарат был стабилен, средний срок сращения переломов – 150,6 дней.

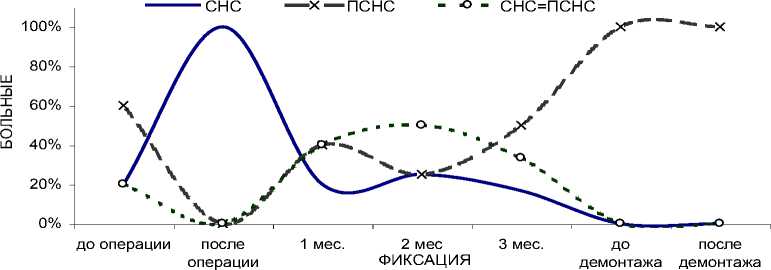

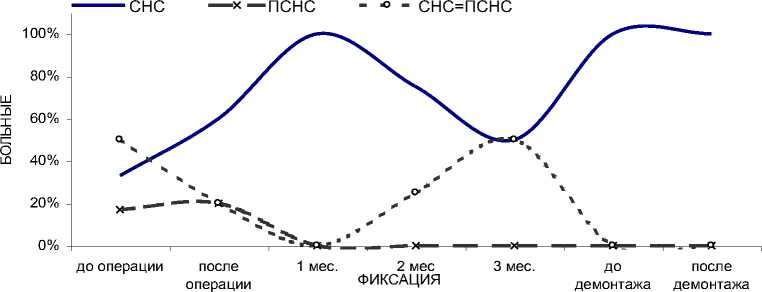

Результаты исследований представлены в ви- де графического изображения на рисунках 1 и 2.

Из рисунка 1 наглядно видно, что при стабильности костных отломков в чрескостном аппарате у больных в период фиксации не наблюдалось возрастания количества случаев регистрации преобладания в регуляции вегетативного гомеостаза симпатической нервной системы.

Пик повышения влияния симпатической нервной системы у этих больных зарегистрирован лишь сразу после операции, поскольку операционная агрессия является стрессом для организма, при котором для поддержания постоянства внутренней среды подключается аварийная регуляция функций. В основном в период фиксации

«I

/

■ i

■ i

■i ।

■i i

• № !

■i i

■i

■i

костных отломков регуляция вегетативного гомеостаза осуществлялась за счет равновесного вклада обоих отделов нервной системы или преобладания парасимпатической нервной системы, что свидетельствовало об отсутствии дополнительного стресса в системе "аппарат-конечность". Клиническая проба стабильности фиксации после 2-го месяца наблюдения подтверждала отсутствие подвижности костных отломков.

У больных с наличием признаков нестабильности фиксации костных отломков в чрескост-ном аппарате (рис. 2) увеличение количества случаев регистрации симпатической нервной системы происходило не только сразу после операции, как и в предыдущей группе, но и на 1-ом месяце фиксации. У всех больных этой группы при выявлении признаков нестабильности фиксации проводили дополнительные манипуляции с аппаратом, направленные на стабилизацию взаимоотношений "аппарат-конечность" (проведение дополнительных спиц и стержней), после чего наблюдалась тенденция к нормализации процессов регуляции вегетативного гомеостаза, достигающаяся за счет равновесного вклада обоих отделов нервной системы.

Повышение влияния симпатической нервной системы до демонтажа аппарата внешней фиксации обусловлено проведением клинической пробы на сращение костных отломков, при которой чрескостный аппарат дестабилизируется и в этих условиях не выполняет роли внеочагово-го фиксатора, и вся нагрузка при ходьбе приходится на конечность. После демонтажа аппарата внешней фиксации преобладание влияния симпатической нервной системы в регуляции вегетативного гомеостаза обусловлено новым стрессом для организма, связанным со снятием чре-скостного аппарата и возникновением чувства страха у больных в связи с предстоящей полной нагрузкой на конечность.

Сущность предлагаемого способа поясняем клиническим примером.

M

H

|1|Ш

Ж—

АВФ АВФ

СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ

Рис. 1. Состояние вегетативного гомеостаза при стабильной фиксации костных отломков в чрескостном аппарате

АВФ

АВФ

СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ

Рис. 2. Состояние вегетативного гомеостаза при нестабильной фиксации костных отломков в чрескостном аппарате

Больная Е., 1958 года рождения, госпитализирована в ИТО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН на оперативное лечение с диагнозом: нормопластический ложный сустав нижней трети правого плеча с варусной деформацией 35 ° ; контрактура правого локтевого сустава. Сопутствующий диагноз: хронический гастрит с пониженной секреторной функцией в стадии ремиссии.

До операции больной проведено исследование состояния вегетативного гомеостаза. На основании полученных результатов выявлено преобладание влияния симпатической нервной системы, что вполне оправдано, ибо наличие патологической подвижности вызывает напряжение организма, сопровождающееся повышением энерготрат, обеспечивающихся за счет стрессовой системы регуляции. Влияние сопутствующих заболеваний на этот процесс было исключено, так как обострения соматических заболеваний не наблюдалось.

6.03.1995 года выполнена операция: комбинированный чрескостный остеосинтез правого плеча. Послеоперационный период протекал без осложнений. Болевой синдром купировался на 2 сутки. Отек плеча уменьшился на 6 сутки. Через 2 недели после операции вновь произведено исследование состояния вегетативного гомеостаза, зарегистрировано выраженное преоблада- ние ПСНС, что свидетельствовало об экономном энергообеспечении функций организма. Исправление 35° деформации правого плеча проведено дискретно, за 30 суток. После окончания исправления деформации отмечено выраженное преобладание СНС в регуляции вегетативного гомеостаза, что было расценено как необходимость привлечения дополнительных энергоресурсов для обеспечения повышенного обмена и кровоснабжения в зоне деформации. В период фиксации, на 1-ом, 2-ом и 3-ем месяцах, в регуляции вегетативного гомеостаза также сохранялось выраженное преобладание СНС. Срок фиксации в чрескостном аппарате составил 92 дня, после чего АВФ был демонтирован, и больная выписана из клиники.

В амбулаторных условиях, после проведения курса массажа, пациентка заметила постепенное увеличение деформации плеча при отсутствии болевого синдрома, но в ИТО обратилась только через 6 месяцев. При обследовании установлен диагноз: гипертрофический ложный сустав нижней трети правого плеча с варусной деформацией 43 ° . Контрактура правого локтевого сустава.

На 2-ом этапе лечения в предоперационный период вновь было произведено исследование состояния вегетативного гомеостаза, и выявлено выраженное преобладание ПСНС, что свидетельствовало о приспособлении организма к имеющейся патологии, когда энергообеспечение функций организма осуществлялось за счет текущей экономной регуляции, обеспечивающейся влиянием ПСНС. 13.01.96 года больной повторно выполнена операция: комбинированный чрескостный остеосинтез правой плечевой кости с одномоментным устранением деформации. Через 12 дней после операции в регуляции вегетативного гомеостаза зарегистрировано выраженное преобладание СНС как реакция на операционный стресс. Дальнейший послеоперационный период протекал без осложнений. Отек плеча уменьшился через 1 месяц. Срок фиксации в аппарате составил 3 месяца. При исследовании состояния вегетативного гомеостаза в период фиксации выявлено, что на 1 месяце было отмечено выраженное преобладание ПСНС, на 2- м - равновесный вклад ПСНС и СНС, после демонтажа АФВ - умеренное преоб- ладание ПСНС. Целостность плечевой кости и объем движений в локтевом суставе восстановлены.

Из приведенного примера можно сделать вывод, что на первом этапе лечения больной не было достигнуто сращения в области ложного сустава плеча ввиду нестабильности аппарата внешней фиксации, о чем свидетельствовало преобладание влияния симпатической нервной системы в регуляции вегетативного гомеостаза в период фиксации. Факторы влияния на "аварийную" регуляцию сопутствующих хронических заболеваний были исключены. На 2-ом этапе лечения, когда в регуляции вегетативного гомеостаза преобладало влияние парасимпатической нервной системы или регистрировался равноценный вклад обоих отделов нервной системы, аппарат внешней фиксации был стабилен, что и привело к положительному результату лечения - сращению плеча за 90 дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый способ определения жесткости фиксации костных отломков при лечении больных в условиях чрескостного остеосинтеза, в отличие от известных технологий, более эф- фективен и прост и позволяет своевременно выявить нестабильность взаимоотношений системы «конструкция-конечность».