Способ получения и возможности применения новых комплексных удобрений из флотационных шламов - отходов переработки калийно-магниевых руд

Автор: Сметанников А.Ф., Корляков К.Н., Оносов Д.В., Цема Л.Г., Оносова Е.Ф., Шишков Д.Г., Васбиева М.Т., Сметанников А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 120, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования свойств огарков, полученных после высокотемпературного обжига глинисто-солевых отходов (шламов) производства калийных удобрений из K-Mg руд. Огарки используются как комплексные удобрения, мелиорирующие компоненты и микроудобрения. Вторичные отходы, после извлечения из обожженных шламов (огарков) Pd, Pt, Ag, состоят из шламов после дешламации измельченного огарка и хвостов после обогащения песков. Смешивание этих продуктов, увлажнение, грануляция и спекание формируют спек, готовый к использованию в качестве комплексного удобрения, мелиорирующей добавки, а также микроудобрения. Проведены исследования химического состава и состава примесей огарков и спеков. Установлена идентичность состава огарков и спеков. Проведены испытания огарков и спеков как комплекса удобрений, мелиорантов и микроудобрений. Исследования осуществлены на опытном поле Пермского НИИСХ, на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве, сформированной на делювии пермских глин, представляющей до 70% пахотных земель Пермского края, исследуемая культура - картофель. Урожайность картофеля при внесении огарка в качестве мелиорирующей добавки была выше на 6.05 т/га по сравнению с контролем (применение традиционных удобрений обеспечивало прибавку 3.56 т/га). Впервые выполнены исследования состава микроэлементов в клубнях картофеля с неудобренных участков, а также участков с внесением традиционных удобрений, и участков, удобренных огарками. Анализировались два компонента клубней - кожура и мякоть - масс-спектральным способом с разложением в закрытой системе (автоклав). Для большей части элементов характерно более высокое содержание в кожуре (практически на порядок) в сравнении с мякотью. Обратная зависимость отслеживается для P и S, содержание которых больше в мякоти, чем в кожуре. В варианте с применением огарка наблюдалось большее содержание микроэлементов, особенно редкоземельных, по сравнению с контролем. Способ переработки шламов с целью извлечения Pd, Pt, Ag формирует вторичные отходы, которые возможно использовать как комплексные удобрения пролонгированного действия, мелиорирующие добавки и микроудобрения.

Глинисто-солевые отходы, огарки, спеки, высокотемпературный обжиг, комплексные удобрения, мелиоранты, микроэлементы, картофель

Короткий адрес: https://sciup.org/143183585

IDR: 143183585 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-120-295-324

Текст научной статьи Способ получения и возможности применения новых комплексных удобрений из флотационных шламов - отходов переработки калийно-магниевых руд

Российской академии наук (ГИ ПФИЦ УрО РАН), Россия, 614007, г. Пермь, ул. Сибирская 78 А, *, e-mail: , ***, e-mail:

614532, Пермь, Пермский р-н, с. Лобаново, ул. Культуры, 12, **, e-mail: ,

78 A Sibirskaya Str., Perm 614007, Russian Federation, *, e-mail: , ***, e-mail: , ********

********, e-mail:

12 Kultura Str., Lobanovo village 614532, Perm, Russian Federation, **, e-mail: , ****, e-mail: , ******, e-mail: , *******, e-mail:

Основным видом калийного удобрения является хлористый калий. Однако входящий в него хлор может нарушать углеводный обмен при формировании урожая. Картофель является культурой с повышенной потребностью в калии, также он нуждается в микроэлементах, среди которых основными являются халькофильные элементы (Сметанников и др., 2019; Fernandes et al., 2011; Sharipova et al., 2016; Cuchiara et al., 2017).

Для картофеля целесообразно применение комплексных удобрений, в состав которых входят макро- и микроэлементы, а также мелиорирующие компоненты. Этим требованиям отвечают огарки, полученные при обжиге глинисто-солевых отходов (шламов) после переработки K-Mg руд (Оносов и др., 2014). В составе исходных шламов присутствуют калиевые полевые шпаты (КПШ), остаточный сильвин и галит, ангидрит, гипс, доломит, минералы примеси, содержащие халькофильные элементы. Форма нахождения халькофильных элементов – сульфиды.

Кроме того, есть примеси микроэлементов, к которым относятся редкоземельные элементы цериевой и иттриевой групп в виде фосфатов, размер которых составляет от 100 нм до 1–3 мкм.

Высокотемпературный обжиг в присутствии хлоридных агентов (сильвин и галит) и окислительной обстановке приводит к преобразованию вещества шлама. В результате разрушается часть минералов (доломит, сульфаты кальция, хлориды). С использованием элементной базы разрушенных минералов образуется пироксен (магнезиального состава), обладающий высокими мелиоративным свойствами (нейтрализация почвенной кислотности) и составляющий до 45% объема огарка. Кварц и полевой шпат остаются без изменений. Отжигаются также органические соединения благородных металлов и сульфиды.

Свободные металлы формируют интерметаллидные обособления состава Pd, Pt, Ag, Cu, Sn, Pb (Патент № 2770546, Сметанников и др., 2022).

Происходит также преобразование редкоземельных элементов и формирование интерметаллидов Ce и Y. Преобразование исходного шлама в результате высокотемпературного обжига приводит к формированию новообразований, в которых практически отсутствуют хлориды и сера.

Новообразованные минералы (магнезиальный пироксен) обладают высокими мелиоративными свойствами. Халькофильные и редкоземельные элементы находятся в интерметаллидной форме, либо в небольшой части в виде фосфатов. Функции удобрений выполняет КПШ и остаточный сильвин. Полученный огарок представляет собой комплекс, в который входят компоненты, имеющие свойства удобрений, мелиорантов и микроудобрений. В качестве микроудобрений позиционируются халькофильные элементы и редкоземельные элементы цериевой и иттриевой групп. Роль последних в качестве микроудобрений изучена недостаточно. Предполагается, что Ce и Y оказывают влияние на урожайность в комплексе с другими элементами-примесями. Влияние огарка как удобрения на состав картофеля, сказывается в накоплении редкоземельных элементов и других элементов-примесей в клубнях картофеля, причем преимущественно в кожуре. В мякоти клубней их содержание на порядок ниже.

Важным свойством огарков является их экологическая безопасность (Бачурин и др., 2014).

Влиянием удобрений на свойства дерново-подзолистой почвы, в том числе, изучением комбинированных органических удобрений, а также исследованием влияния тяжелых металлов, занимались многие ученые (Авдонин, 1960; Алексеев, 1987; Андреева, 1996; Афанасьев, 1960; Авдонин, 1960; Аренс, 1960).

Проблема позиционирования микроэлементов, представляющих микроудобрения, достаточно широко известна и разрабатывалась в работах Р.К. Кедров-Зихмана (1948), Я.В. Пейве (1954), П.А. Власюка (1956), М.В. Каталымова (1965), М.Я. Школьника (1974) в решении теоретических и практических задач. В качестве микроэлементов, составляющих микроудобрения, рассматривались медь, цинк, молибден, кобальт и некоторые другие элементы.

Положительное действие микроэлементов обусловливается их участием в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обмене.

Они повышают устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды. В ряде почвенноклиматических зон культуры отзывчивы на различные микроудобрения. Чаще всего это отмечается при длительном внесении высоких доз минеральных удобрений, особенно на осушенных торфянистых почвах, орошаемых землях и на легких по гранулометрическому составу почвах.

Применение удобрений с пониженной растворимостью (пролонгированного действия) позволяет синхронизировать скорость растворения в почвенной среде и скорость поступления в растения питательных веществ (Сметанников и др., 2019). Обожженные шламы (огарки) отвечают этим условиям, обладая рядом дополнительных функций. Это, в первую очередь, их мелиорирующие свойства и наличие элементов-примесей, позиционируемых как микроудобрения.

В 2012–2013 гг. в Горном институте Уральского отделения РАН была разработана технология переработки отходов при производстве калийных удобрений из К-Mg руд Верхнекамского ка- лийного месторождения. Был зарегистрирован патент № 249961 “Способ переработки отходов калийного производства” (Сметанников и др., 2013). Предварительные испытания данного комплекса в качестве комплексных удобрений проводились в 2014– 2016 гг. путем лабораторных и микроделяночных испытаний на опытном поле Пермского НИИСХ. Изучаемые культуры – ячмень и многолетние травы.

Далее проводились опыты по применению огарка в качестве удобрения на посадках картофеля в рамках выполнения научной темы “Разработка новых технологий хранения и удобрения семенного картофеля на основе исследования свойств природных калийных солей и продуктов переработки отходов K-Mg руд”, входящей в КПНИ “Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации” Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. (Сметанников и др., 2014; 2017; 2019). В 2014–2019 гг. использовались огарки, полученные из галургических шламов до извлечения из них благородных металлов. Однако извлечение из обожженных галургических шламов Au, Pd, Pt, Ag связано с кислотносорбционной переработкой огарка, и в этом случае вторичные отходы имеют кислотный характер (Патент № 32235140-2004, Патент № 2291907-2007). Поэтому вторичные отходы такого состава не могут быть использованы в качестве удобрений.

С 2019 по 2022 гг. проводились исследования складированных флотационных шламов, которые привели к открытию способа переработки шламов, исключающего кислотно-сорбционную переработку огарка (патент РФ № 2770546-2022). Это позволило получить вторичные отходы, идентичные по составу огарку до извлечения Pd, Pt, Ag. Был проведен комплекс “сравнительных” исследований вторичных отходов и исходных огарков.

Вторичные отходы представлены шламами после измельчения и дешламации огарка и хвостами после обогащения песков и извлечения концентрата Pd, Pt, Ag. Шламы и хвосты обогащения проходили процесс смешивания, грануляции и спекались при температуре 150 °С.

Вторичные отходы (спеки) могут быть в полной мере использованы в качестве удобрений пролонгированного действия, мелиорантов и микроудобрений. В связи с этим задачами исследований является изучение влияния огарков и вторичных отходов на урожайность и хозяйственно-полезные свойства семенного и товарного картофеля.

Результаты представляются после получения патента по данной проблеме № 2811122 “Применение по новому назначению вторичных отходов из складированных флотационных шламов”. Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений РФ – 11 января 2024 г.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования были проведены на базе “ГИ УрО РАН” и “Пермского НИИСХ” – филиалов ПФИЦ УрО РАН. Объектами исследования являлись складированные флотационные шламы (отходы после переработки K-Mg руд), а также картофель сорта “Горняк”.

Шламы проходили стадию высокотемпературного обжига, инициирующего преобразование органических соединений Pd, Pt, Ag в интерметаллидные обособления. Для извлечения из обожженных шламов Pd, Pt, Ag проводилось измельчение огарка и последующая дешламация.

Продукты дешламации – шламы и пески. Пески подвергались гравитационному обогащению. Образовывалось два продукта: хвосты обогащения и концентрат Pd, Pt, Ag. Концентрат далее отправляется на аффинаж. Выход шламов составлял 75%, выход песков 25%. Выход хвостов после получения концентрата составлял 24%, т. е. вторичные отходы представлены шламами и хвостами обогащения песков и по объему составляют 99% от исходного огарка.

Эти продукты могут быть использованы в качестве комплексного удобрения, мелиорирующей добавки и микроудобрения.

В новом удобрении сохраняется минеральный состав огарков до извлечения Pd, Pt, Ag (табл. 1), отвечающий свойствам удобрений и мелиорантов, а также состав микропримесей, в числе которых халькофильные элементы (Cu, Mn, Zn, Co и др.) и редкоземельные элементы цериевой и иттриевой групп (табл. 2).

Аналитические исследования минерального состава огарков и песков проводили методом рентгенофазового количественного анализа (РКФА) на дифрактометре SHIMADZU XRD-6000, Cu-анод, графитовый монохроматор, Акерманит-Ca 2 MgSi 2 O 7 , расчет содержаний проведен по методике Ритвельда. Содержание микроэлементов в огарках и спеках определяли масс-спектральным с индуктивно связанной плазмой (МС) и атомно-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой (АЭ) методами по методике НСАМ № 499-АЭС/МС. Аппаратура: Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой X SERIES (“Thermo Scientific”, США); атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой спектрометр iCAP 6500 Duo (“Termo Scientific”, США). Содержание микроэлементов в клубнях картофеля определяли методом масс-спектрального анализа кожуры и мякоти клубней в закрытой системе (автоклаве).

Механизм “компоновки” удобрения заключался в объединении вторичных отходов (шламов и хвостов) после извлечения Pd, Pt, Ag, их смешивании, гранулировании и спекании.

Полученный спек в виде гранул представляет комплекс, состоящий из компонентов, позиционируемых как удобрения пролонгированного действия, мелиорирующие компоненты и микроудобрения.

В качестве удобрительной компоненты, как в огарках так, и в спеках, представлены калиевый полевой шпат, размер частиц которого меньше 40 мкм, и в небольшой степени сильвин. Низкая степень растворимости калиевого полевого шпата обеспечивает пролонгированность его действия.

Исследования по влиянию огарков и спеков в качестве комплексного удобрения показали, что урожайность картофеля не отличается от показателей, полученных при применении традиционного (NPK) удобрения, но выше по сравнению с контролем (Сметанников и др., 2019г).

Исследования по влиянию комплексной мелиорирующей добавки на урожайность картофеля проводили в 2020–2022 гг. Почва опытного участка – дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, сформированная на делювии пермских глин, и представляет до 70% пахотных земель Пермского края. До закладки опыта почва обладала следующими агрохимическими характеристиками: рНKCl = 4.8–5.0, гидролитическая кислотность – 2.2– 2.5 ммоль/100 г, сумма поглощенных оснований – 164–

180 ммоль/100 г, содержание гумуса – 1.9–2.0%, содержание подвижных форм фосфора и калия – 68–96 и 92–112 мг/кг соответственно.

Полевой опыт имел следующую схему:

-

1. контроль (без удобрений);

-

2. NPK (традиционные удобрения) – фон;

-

3. фон + огарок.

Дозы огарка рассчитывали на нейтрализацию 0.5 гидролитической кислотности, доза в физическом весе составила 3.1 т/га. Из “традиционных” удобрений в опыте использовали карбамид, аммофос и калий хлористый.

Доза составляла N 60 P 60 K 90 . Удобрения вносили вручную, перед посадкой.

Повторность в опыте трехкратная, расположение делянок последовательное, площадь делянки – 18 м 2 .

Агротехника общепринятая для семеноводческих посадок картофеля в Предуралье, схема посадки 75 × 50 см.

Метод учета урожайности – косвенный. Математическая обработка результатов – методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты представляются после получения патента по данной проблеме № 2811122 “Применение по новому назначению вторичных отходов из складированных флотационных шламов”. Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений РФ – 11 января 2024.

В таблице 1 показан минеральный состав огарков и спеков. В качестве удобряющего компонента представлен калиевый полевой шпат (КПШ) и остаточный сильвин. В качестве мелиорирующих компонентов в огарке и спеке позиционируются в основном пироксен и, в незначительной степени, остаточный ангидрит.

Таблица 1. Минеральный состав огарков и спеков по данным РКФА, масс. %

Table 1. Mineral composition of cinders and sintered mass according to the results of X-ray phase quantitative analysis

|

A КО о а и % |

Минералы |

||||||||

|

и я и а |

н S |

я Я и ч Я |

н Я я я S а о |

S |

я о а я я |

В в |

h 5 а 5 Л |

я S |

|

|

Огарок . Обжиг при температуре 850 °С, содержание, вес. % |

|||||||||

|

1 |

6 |

5 |

8 |

22 |

11 |

31 |

12 |

5 |

100 |

|

Спек . Спекание при температуре 100 °С, содержание, вес. % |

|||||||||

|

2 |

8 |

3 |

6 |

19 |

8 |

32 |

18 |

6 |

100 |

В таблице 2 представлен элементный состав огарков и спе-ков.

Элементы-примеси разделены на три группы – макроэлементы (Na, Mg, Al, P, S, K, Ca, Fe), элементы халькофильной группы (Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Pb), а также Ti, Cr. Кроме того, присутствуют редкоземельные элементы (Ce, La, Y, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy). Содержание Ni, Co, Cu в комплексных удобрениях может превышать нормы, приведенные в СанПин 1.2.3685-21, но это явление не приводит к превышению норм содержания этих элементов в почвах по двум причинам. Первая причина – это форма нахождения Ni, Co, Cu в удобрениях (интерметаллиды), что обуславливает их низкую растворимость. Вторая причина – эффект разбавления, т. е. концентрация этих элементов в “удобренной” почве уже не превышает нормы СанПин 1.2.3685-21.

Результаты анализов показывают высокую степень схожести результатов и, как следствие, полную идентичность состава огарков и спеков.

Таблица 2. Содержание микроэлементов в комплексных удобрениях, г/т

Table 2. Content of trace elements in complex fertilisers, g/t

|

№ п/п |

Элемент |

Проба |

Метод анализа |

|||

|

Огарки |

Спеки |

|||||

|

Определение 1 |

Определение 2 |

Определение 1 |

Определение 2 |

|||

|

Халькофильные элементы |

||||||

|

1 |

Кобальт |

11.6 |

12.4 |

20.2 |

15.8 |

МС, АЭ |

|

2 |

Никель |

143.9 |

108.2 |

47.3 |

71.2 |

МС, АЭ |

|

3 |

Медь |

47.0 |

50.4 |

27.3 |

69.5 |

МС, АЭ |

|

4 |

Цинк |

55.7 |

57.8 |

47.3 |

51.6 |

МС, АЭ |

|

5 |

Мышьяк |

1.32 |

1.54 |

9.64 |

6.81 |

МС |

|

6 |

Молибден |

11.3 |

12.5 |

1.36 |

2.24 |

МС |

|

9 |

Свинец |

9.05 |

10.2 |

7.98 |

13.1 |

МС |

|

10 |

Титан |

1 560.0 |

1 480.0 |

1 250 |

1 311 |

АЭ |

|

11 |

Хром |

71.3 |

70.2 |

115.8 |

71.3 |

МС |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

№ п/п |

Элемент |

Проба |

Метод анализа |

|||

|

Огарки |

Спеки |

|||||

|

Определение 1 |

Определение 2 |

Определение 1 |

Определение 2 |

|||

|

Редкоземельные элементы |

||||||

|

11 |

Церий |

31.4 |

32.6 |

47.0 |

27.4 |

МС |

|

12 |

Лантан |

11.7 |

12.1 |

20.3 |

12.7 |

МС |

|

13 |

Иттрий |

43.4 |

47.0 |

20.1 |

14.1 |

МС |

|

14 |

Празеодим |

3.02 |

3.10 |

5.11 |

3.45 |

МС |

|

15 |

Неодим |

14.5 |

15.2 |

20.6 |

14.3 |

МС |

|

16 |

Самарий |

2.73 |

2.84 |

4.13 |

3.06 |

МС |

|

18 |

Гадолиний |

2.75 |

2.83 |

3.88 |

2.80 |

МС |

|

20 |

Диспрозий |

2.44 |

2.49 |

3.31 |

2.6 |

АЭ |

Примечание. Определение 1 и 2 – паралельный анализ двух навесок, отобранных из одной пробы.

Note. Determination 1 and 2 – parallel analysis of two weighted portions, taken from the same sample.

Ниже приводятся результаты анализа влияния комплекса “огарок-спек” как мелиорирующей добавки на урожайность картофеля сорта “Горняк” (опыт 1 и результаты анализа элементного состава клубней картофеля и распределения элементов-примесей в кожуре и мякоти клубней картофеля (опыт 2)).

Опыт 1. Влияние комплексной мелиорирующей добавки на урожайность картофеля сорта “Горняк” представлено в таблице 3. Добавление к полному минеральному удобрению огарка не оказывало достоверного влияния на увеличение урожайности картофеля, что могло быть связано с засушливыми условиями вегетации в периоды проведения исследований. Тем не менее, тенденция увеличения урожайности была отмечена в оба года, что вместе с другими положительными эффектами, которые более подробно описаны ранее (Сметанников А.Ф., 2019, Шишков Д.Г., 2022), является свидетельством существенной отдачи от применения комплексной мелиорирующей добавки.

Таблица 3. Влияние применения комплексной мелиорирующей добавки (огарка) на урожайность картофеля сорта “Горняк” (2020, 2022 гг.)

Table 3. Effect of application of complex ameliorating additive (cinders) on yield of potato variety “Gornyak” (2020, 2022).

|

Вариант |

2020 г. |

2022 г. |

||||

|

Урожайность, т/га |

Прибавка, т/га |

Урожайность, т/га |

Прибавка, т/га |

|||

|

2 я © я я |

© я |

2 я © я я |

© я |

|||

|

Без удобрений |

10.23 |

— |

— |

8.63 |

— |

|

|

Фон – N 60 P 60 K 90 |

13.80 |

3.56 |

– |

17.47 |

8.84 |

– |

|

Фон + огарок |

14.01 |

3.78 |

0.22 |

18.27 |

9.64 |

0.81 |

|

НСР 05 |

1.29 |

1.23 |

||||

Опыт 2. Влияние применения комплексного удобрения (огарка) на элементный состав клубней картофеля сорта “Горняк”: макроэлементный состав; микроэлементный состав; влияние редкоземельных элементов.

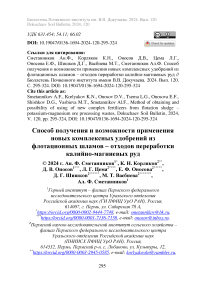

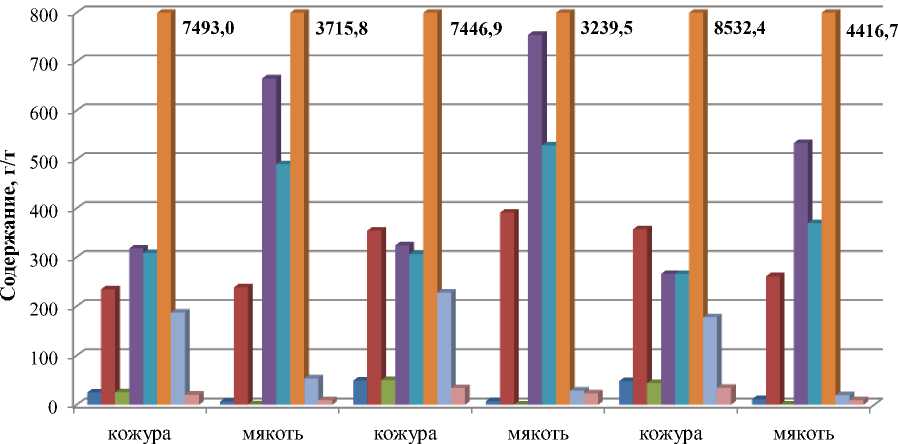

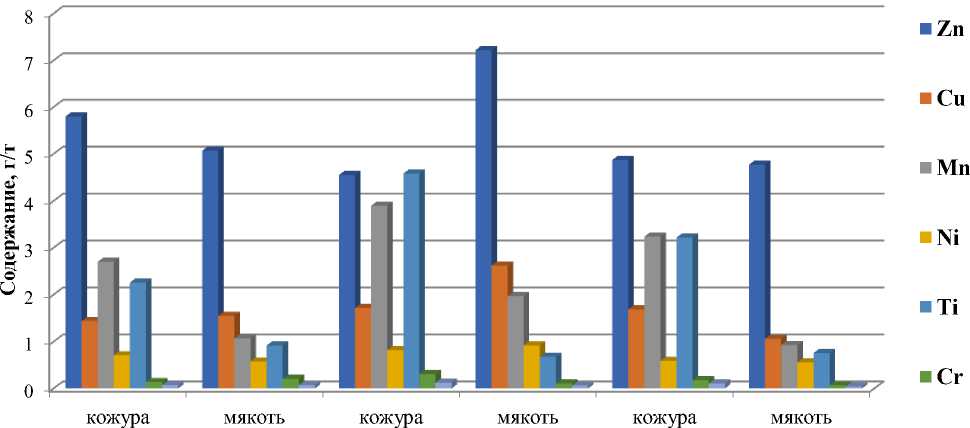

Анализ макроэлементов Na, Mg, Al, P, S, K, Ca, Fe (табл. 4, рис. 1). Анализ халькофильных микроэлементов медь, цинк, молибден, кобальт и некоторые другие элементы (табл. 5, рис. 2). Анализ редкоземельных элементов п (табл. 6, рис. 3).

Необходимо отметить, что подобного рода анализ сельхозпродуктов (картофель) производится впервые (ранее эти работы распространения не получали).

Установлено, что в клубнях картофеля происходит накопление макроэлементов (Na, Mg, Al, P, S, K, Ca, Fe), микроэлементов (халькофильные Zn, Cu, Mn, Ni, Ti, Cr, Mo) и редкоземельных элементов цериевой и иттриевой групп. Их накопление в кожуре клубней на порядок больше, чем в мякоти. Исключением являлись P и S, которые накапливались преимущественно в мякоти.

Наиболее высокое содержание в клубнях картофеля характерно для калия. В варианте с внесением NPK содержание элемента наименьшее, наибольшее – в варианте NPK + огарок (в среднем на 15%). Наиболее характерной особенностью распределения калия является его преимущественное концентрирование в кожуре картофеля (в два раза больше, чем в мякоти) для всех вариантов.

Наибольшее содержание фосфора отмечено в варианте с внесением NPK, при добавлении огарка содержание элемента снижалось. Распределение “кожура–мякоть” – обратное калию. В мякоти фосфора накапливалось в два раза больше, чем в кожуре.

Тенденции накопления магния по различным вариантам были аналогичны тенденциям накопления фосфора. В варианте с совместным внесением добавки и NPK содержание магния меньше в мякоти, чем в кожуре.

Высоким является содержание серы с повышением ее содержания в картофеле с участков, удобренных NPK, и понижением в картофеле с участков, удобренных огарками. Здесь также содержание серы в мякоти больше, чем в кожуре.

Таблица 4. Распределение макроэлементов в клубнях картофеля

Table 4. Distribution of macroelements in potato tubers

|

Элемент |

аз s s и |

Варианты |

|||||

|

без удобрений |

NPK |

NPK + огарок |

|||||

|

кожура |

мякоть |

кожура |

мякоть |

кожура |

мякоть |

||

|

Содержания, г/т |

|||||||

|

Натрий |

Na |

25.2 |

6.52 |

49.4 |

7.74 |

48.1 |

11.6 |

|

Магний |

Mg |

234.6 |

238.7 |

354.4 |

391.2 |

357.1 |

261.0 |

|

Алюми-ний |

Al |

25.6 |

1.31 |

50.1 |

0.96 |

44.3 |

0.84 |

|

Фосфор |

P |

318.0 |

665.7 |

324.3 |

754.8 |

265.7 |

533.6 |

|

Сера |

S |

308.7 |

490.1 |

306.3 |

528.4 |

265.9 |

369.5 |

|

Калий |

K |

7 493.0 |

3 715.8 |

7 446.9 |

3 239.5 |

8 532.4 |

4 416.7 |

|

Кальций |

Ca |

187.4 |

53.6 |

227.7 |

29.0 |

177.8 |

19.7 |

|

Железо |

Fe |

20.4 |

9.38 |

33.9 |

23.2 |

34.5 |

9.37 |

■ Na

■ Mg

■ Al

■P

■S

■K

■ Ca без внесения удобрений с внесением NPK с внесением огарков

Рис. 1. График распределения макроэлементов.

Fig. 1. Macroelements distribution chart.

■ Fe

Таблица 5. Распределение микроэлементов (халькофильной группы) в клубнях картофеля

Table 5. Distribution of trace elements (chalcophilic group) in potato tubers

|

Элемент |

Символ |

Вариант |

|||||

|

без удобрений |

NPK |

NPK + огарок |

|||||

|

кожура |

мякоть |

кожура |

мякоть |

кожура |

мякоть |

||

|

Содержания, г/т |

|||||||

|

Цинк |

Zn |

5.80 |

5.07 |

4.55 |

7.22 |

4.87 |

4.77 |

|

Медь |

Cu |

1.44 |

1.55 |

1.72 |

2.62 |

1.69 |

1.06 |

|

Марганец |

Mn |

2.70 |

1.07 |

3.90 |

1.97 |

3.24 |

0.93 |

|

Никель |

Ni |

0.71 |

0.58 |

0.82 |

0.92 |

0.59 |

0.56 |

|

Титан |

Ti |

2.26 |

0.92 |

4.58 |

0.68 |

3.22 |

0.76 |

|

Хром |

Cr |

0.14 |

0.21 |

0.31 |

0.11 |

0.18 |

0.069 |

|

Молибден |

Mo |

0.077 |

0.073 |

0.13 |

0.062 |

0.11 |

0.045 |

без внесения удобрений с внесением NPK с внесением огарков

■ Mo

Рис. 2. График распределения микроэлементов.

Fig. 2. Microelements distribution chart.

Таблица 6. Распределение редкоземельных элементов в клубнях картофеля

Table 6. Distribution of rare-earth elements in potato tubers

|

Элемент |

Символ |

Вариант |

|||||

|

без удобрений |

NPK |

NPK + огарок |

|||||

|

кожура |

мякоть |

кожура |

мякоть |

кожура |

мякоть |

||

|

Содержания, г/т |

|||||||

|

Церий |

Ce |

0.027 |

0.0018 |

0.053 |

0.0021 |

0.082 |

0.0022 |

|

Лантан |

La |

0.014 |

0.00078 |

0.027 |

0.0013 |

0.040 |

0.0025 |

|

Празеодим |

Pr |

0.0028 |

0.0002 |

0.0058 |

0.0002 |

0.0089 |

<0.0002 |

|

Неодим |

Nd |

0.012 |

0.00087 |

0.022 |

0.0016 |

0.035 |

0.0013 |

|

Самарий |

Sm |

0.0019 |

0.0004 |

0.0042 |

<0.0004 |

0.0059 |

<0.0004 |

|

Иттрий |

Y |

0.0090 |

<0.003 |

0.017 |

<0.003 |

0.015 |

<0.003 |

|

Гадолиний |

Gd |

0.0018 |

<0.0003 |

0.0047 |

<0.0003 |

0.0052 |

<0.0003 |

|

Диспрозий |

Dy |

0.0016 |

<0.0003 |

0.0035 |

<0.0003 |

0.0033 |

<0.0003 |

без внесения удобрений с внесением NPK с внесением огарков

Рис. 3. График распределения редкоземельных элементов.

Fig. 3. Distribution chart of rare-earth elements.

-

■ Ce

-

■ La

-

■ Pr

-

■ Nd

-

■ Sm

-

■ Y

-

■ Gd

-

■ Dy

Содержание кальция и железа увеличивалось в клубнях с участков, удобренных NPK, и понижается в картофеле с участков, удобренных огарками. В распределении “кожура–мякоть” отмечена общая закономерность – в мякоти содержание кальция в 3–8 раз меньше, чем в кожуре.

Распределение железа (“кожура–мякоть”) аналогично кальцию.

Натрий характеризуется достаточно низким содержанием, его содержание в картофеле повышается от неудобренных участков к участкам, удобренным NPK и огарками, и в 3–8 раз меньше в мякоти, чем в кожуре.

Содержание алюминия составляет от 20 до 50 г/т в кожуре и от 0.84 до 1.31 г/т в мякоти. Как видно, в мякоти содержание алюминия в 25–50 раз меньше, чем в кожуре. В кожуре картофеля его содержание повышается от участков без внесения удобрений к участкам с внесением NPK и огарков, а для мякоти фиксируется понижение содержания – от участков без внесения удобрений к участкам с внесением удобрений (NPK) и огарков.

В целом можно отметить некоторое повышение содержания для всех халькофильных элементов в картофеле с участков, удобренных NPK и огарками, по сравнению с картофелем с неудобренных участков, и понижение содержания этих элементов в мякоти картофеля.

Как видно из табличных данных, наиболее значимое влияние оказали редкоземельные элементы цериевой группы. Они последовательно накапливаются в клубнях картофеля с участков неудобренных к участкам, удобренным NPK, и далее к удобренным огарками. Причем основное накопление фиксируется в кожуре картофеля. Характерно также, что эффект накопления сказывается в основном на цериевой группе и главным элементом является церий. Элементы иттриевой группы, кроме иттрия, отсутствуют, а распределение иттрия аналогично церию.

Обнаружено преимущественное накопление редкоземельных элементов в кожуре картофеля.

Следующим этапом изучения влияния редкоземельных элементов является оценка качества картофеля с повышенными содержаниями этих элементов и влияния на системы жизнеобеспе- чения организма человека. Настоящее исследование показывает, что под воздействием огарков повышается не только урожайность с.-х. культур (влияние удобряющих и мелиорирующих добавок), но и происходит увеличение содержания в биомассе редкоземельных элементов.

Комплексные удобрения, представляющие собой вторичные отходы, полученные из флотационных шламов – продуктов переработки K-Mg руд после извлечения благородных металлов, не соответствуют общепринятым представлениям об удобрениях. Это связано с тем, что комплексное удобрение содержит не только удобряющий компонент, но и мелиорирующий компонент и микроудобрения. Воздействие его на почву приводит не только к повышению урожайности, но и к изменению физико-химических свойств почвы.

Комплексные удобрения представляют собой техногенное образование (вторичные отходы), содержащее источник калия (КПШ), мелиорирующие компоненты (сульфат кальция и пироксен) и микроудобрения в виде индивидуализированных выделений интерметаллидов Cu, Zn, Co, Ce, Y и др.

Учитывая состав и содержание указанных компонентов, комплексные удобрения представляют собой “образование”, характеризующееся нейтральной или слабощелочной реакцией среды, высоким содержанием калия, диоксида серы и магния. Следствием его внесения в почву (дерново-подзолистую) будет повышение естественного плодородия и изменение кислотно-основных свойств.

Если описываемые образования являются техногенными, то в природе существуют почвы подобного состава, сформированные в вулканических областях. Почвы эти являются корой выветривания вулканических пород и содержат калий (до 7.2%), диоксид серы, углерод, магний (Irvine, Baragar, 1971). В минеральном выражении это КПШ, сульфат кальция, пироксен или оливин.

Конечно, комплексное удобрение не “дотягивает” по содержанию калия до этих пород, но содержание пироксена и сульфата кальция близки.

Необходимо отметить, что комплексные удобрения-мелиоранты не являются конкурентами традиционных (быстро- растворимых) удобрений. Основная задача данных удобрений – это улучшение кислотно-основных свойств почв, характеризуемых кислой реакцией среды, а также повышение общего плодородия почв.

Увеличение плодородия бедных дерново-подзолистых почв является до настоящего времени актуальной задачей для с.-х. производства не только Пермского края, но и севера России в целом.

Процессы изменения параметров плодородия почвы требуют многолетних исследований, в которых учитывается действие и последействие изучаемых удобрений и мелиорантов. Поэтому исследования по влиянию огарков и других видов нетрадиционных удобрений будут продолжены.

Необходимо отметить очень важное обстоятельство, связанное с нормами внесения комплексных удобрений, гораздо более высоких, в сравнении с нормами внесения традиционных удобрений. В условиях Пермского края решение этого вопроса возможно. Дело в том, что деятельность горно-химических предприятий Пермского края, связанных с переработкой K-Mg руд, приводит к формированию глинисто-солевых отходов (шламов), которые являются исходным сырьем для извлечения благородных металлов и использования вторичных отходов в качестве комплексных удобрений.

Учитывая наличие способа (технологии) переработки шламов с целью извлечения Pd, Pt, Ag и формирования после их извлечения вторичных отходов, позиционируемых как комплексные удобрения, выявляется перспектива по организации промышленной переработки шламов. Это позволит реализовать возможность использования вторичных отходов в качестве комплексных удобрений.

Разработка Верхнекамского калийного месторождения началась в 1934 г. В настоящее время расширился список предприятий, объемы переработки K-Mg руд возросли, следовательно, возросло количество отходов (шламов). На 2023 г. в шламохрани-лищах только ПАО “Уралкалий” накоплено около 60 миллионов тонн шламов. Широкое внедрение технологии переработки шламов и применения удобрений из вторичных отходов решает в положительном плане не только экономические, но и геоэкологиче- ские проблемы Пермского региона за счет масштабной утилизации экологически опасных отходов.

ВЫВОДЫ

-

1. Разработан способ получения новых комплексных удобрений из флотационных шламов – отходов переработки K-Mg руд после их обжига и извлечения из них Pd, Pt, Ag, включающих удобрения пролонгированного действия, мелиорирующие компоненты и микроудобрения.

-

2. Комплексные удобрения представлены вторичными отходами, которые формируются после извлечения из продукта обжига – огарка – Pd, Pt, Ag, и по минеральному и микроэлементному составу соответствуют составу огарка до извлечения драгоценных металлов.

-

3. Проведенные полевые опыты на посадках картофеля показали возможность и необходимость применения вторичных отходов как комплексных удобрений, мелиорантов и микроудобрений. Использование огарков и вторичных отходов в качестве мелиорирующей добавки обеспечило существенное увеличение урожайности картофеля в сравнении с фоном и традиционными удобрениями, а также повышение его качества (содержания сухого вещества и крахмала в клубнях).

-

4. Комплексные удобрения не являются конкурентами традиционных (быстрорастворимых) удобрений. Основная задача этих “удобрений” – повышение плодородия почвы и изменение кислотно-основных свойств дерново-подзолистой почвы, что является актуальной задачей для с.-х. производства не только Пермского края, но и севера России в целом.

-

5. Разработана методика оценки влияния макро- и микроэлементов, а также редкоземельных элементов на состав клубней картофеля. Основа методики – анализ клубней картофеля с раздельным анализом кожуры и мякоти клубней масс-спектральным методом с разложением пробы в закрытой системе (автоклав).

-

6. Распределение элементов-примесей в клубнях картофеля характеризуется преимущественным их накоплением в кожуре клубней в сравнении с мякотью.

Список литературы Способ получения и возможности применения новых комплексных удобрений из флотационных шламов - отходов переработки калийно-магниевых руд

- Авдонин Н.С., Арене И.П., Степанова А.Н. Влияние удобрений на свойства дерново-подзолистой почвы // Почвоведение. 1960. № 9. С. 25-34.

- Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Л.: Агро-промиздат, 1987. 140 с.

- Андреева Н.М. Комбинированные органические удобрения из отходов производства // Химия в сельском хозяйстве. 1996. № 6. С. 33-34.

- Афанасьев Р.А., Мерзлая Г.Е. Сравнительная эффективность систем удобрения // Агрохимия. 2021. № 2. С. 31-36. https://doi.org/10.31857/S0002188121020034.

- Бачурин Б.А., Сметанников А.Ф., Хохрякова Е.С. Эколого-геохимическая оценка продуктов переработки глинисто-солевых шламов калийного производства // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL: http://www.science-education.ru/120-15442.

- Власюк П.А. Микроэлементы и радиоактивные изотопы в питании растений. Киев: Изд-во АН УССР, 1956. 115 с.

- Каталымов М.В. Микроэлементы и микроудобрения. М.: Химия, 1965. 330 с.

- Кедров-Зихман О.К. Известкование почв подзолистой зоны СССР. М.: Изд-во Министерства сельского хозяйства СССР, 1948. 32 с.

- Оносов Д.В., Сметанников А.Ф. Разработка технологии комплексной утилизации отходов переработки калийно-магниевых руд // Проблемы безопасности и эффективности освоения георесурсов в современных условиях: Материалы научно-практической конференции, посвященной 25-летию Горного института Уро РАН и 75-летию основателя и первого директора института члена-корреспондента РАН А.Е. Красноштейна. Пермь: ФГБУН Горный институт Уральского отделения РАН, 2014. С. 167-171.

- Пейве Я.В. Микроэлементы в сельском хозяйстве Нечерноземной полосы СССР. М.: Издательство АН СССР, 1954. 108 с.

- Синегрибов В.А., Сметанников А.Ф., Юдина Т.Б., Новиков П.Ю., Логвиненко И.А., Красноштейн А.Е. Способ извлечения благородных металлов: № 2291907 C1 Российская Федерация. МПК C22B 11/00 // Бюл. № 22. 2007 г.

- Синегрибов В.А., Юдина Т.Б., Сметанников А.Ф., Красноштейн А.Е. Способ извлечения благородных металлов: Патент № 2235140 C2 Российская Федерация. МПК C22B 11/00, C22B 1/04, C22B 3/06. Бюл. № 24. 2004 г.

- Сметанников А.Ф., Косолапова А.И., Бачурин Б.А., Оносов Д.В., Фомин Д.С., Ямалтдинова В.Р., Шишков Д.Г., Оносова Е.Ф. Разработка методологического подхода в применении комплексных удобрений пролонгированного действия для зерновых культур, многолетних трав и картофеля // Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского. 2018. № 21. С. 415-423.

- Сметанников А.Ф., Косолапова А.И., Митрофанов Е.М., Бачурин Б.А., Оносов Д.В., Фомин Д.С., Ямалтдинова В.Р., Шишков Д.Г., Оносова Е.Ф. Результаты испытаний отходов переработки калийно-магниевых руд в качестве удобрений пролонгированного действия // Вестник ПНЦ. 2017. № 4. С. 58-63.

- Сметанников А.Ф., Косолапова А.И., Корляков К.Н., Оносов Д.В., Ямалтдинова В.Р., Шишков Д.Г., Оносова Е.Ф. Концепция использования комплексных удобрений пролонгированного действия на основе отходов переработки калийно-магниевых руд как новой парадигмы в улучшении плодородия почв // Бюллетень Почвенного института имени В.В.Докучаева. 2019. Вып. 100. С. 133-158. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2019-100-133-158.

- Сметанников А.Ф., Оносов Д.В., Оносова Е.Ф., Сметанников Ал.Ф. Способ извлечения палладия, платины, серебра из отходов переработки калийно-магниевых руд: Патент № 2770546 C1 Российская Федерация. МПК C22B 11/06, C22B 7/00, C22B 1/02. заявл. 07.06.2021. опубл. 18.04.2022.

- Сметанников А.Ф., Оносов Д.В., Синегрибов В.А., Косолапова А.И., Новиков П.Ю. Способ переработки отходов калийного производства: Патент № 2497961 C1 Российская Федерация. МПК C22B 11/00, C22B 7/00, B03B 7/00: заявл. 02.10.2012: опубл. 10.11.2013.

- Шишков Д.Г., Корляков К.Н., Васбиева М.Т., Цема Л.Г., Сметанников А.Ф., Ямалтдинова В.Р. Использование продукта переработки K-Mg руд как комплексной мелиорирующей добавки на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве в Предуралье // Вестник Пермского федерального исследовательского центра. 2022. № 4. С. 26-34.

- Школьник М.Я. Микроэлементы в жизни растений. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1974. 324 с.

- Cuchiara C.C., Larre C.F., Peters J.A. Copper and zinc interactions: morphophysiological responses in sweet potato plants (Ipomoea batatas L.) // Iheringia - Serie Botanica. 2017. Vol. 72(1). P. 142-149. https://doi.org/10.21826/2446-8231201772113.

- Irvine T.N., Baragar W.R.A. A Guide to the Chemical Classification of the Common Volcanic Rocks // Canadian Journal of Earth Sciences. 1971. Vol. 8. Iss. 5. P. 523-548. https://doi.org/10.1139/e71-055.

- Fernandes A.M., Soratto R.P., Silva B.L. Nutrient exstraction and exportation by potato cultivars: I - Macronutrients // Revista Brasileira de Ciencia do solo. 2011. Vol. 35(6). P. 2039-2056. https://doi.org/10.1590/S0100-06832011000600020.

- Sharipova D.S., Aitbayev., Tazhibayev T.S. Nacheva E.K. The impact of nev and improved elements of agricultural technologies on potato productivity in the south-east of Kazakhstan // Biosciences Biotechnology Research Asia. 2016. Vol. 13(2). P. 1031-1036. https://doi.org/10.13005/bbra/2129.