Способ посмертной патологоанатомической диагностики ко-инфекции ВИЧ/ туберкулез

Автор: Смирнов А.В., Быхалов Л.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Морфология

Статья в выпуске: 1 (53), 2017 года.

Бесплатный доступ

На основании проведенного многоуровневого научного патоморфологического исследования умерших при коинфекции ВИЧ/ТБ, дополненного результатами иммуногистохимического и электронномикроскопического исследований с последующим проведением программного морфометрического анализа выявлено наличие структурно-функциональных, в том числе иммунофенотипических закономерностей патологоанатомических изменений при ко-инфекции ВИЧ/ТБ. На основе данного исследования разработан «Способ посмертной патологоанатомической диагностики ко-инфекции ВИЧ/туберкулез», который предлагается внедрить в патологоанатомических отделениях учреждений здравоохранения.

Патологоанатомическая диагностика, вич-инфекция, туберкулез

Короткий адрес: https://sciup.org/142149204

IDR: 142149204 | УДК: 616.9,

Текст научной статьи Способ посмертной патологоанатомической диагностики ко-инфекции ВИЧ/ туберкулез

Увеличение количества ВИЧ-инфицированных в мире и в различных регионах Российской Федерации [4], в частности в Волгоградской области, способствует замедлению темпов снижения заболеваемости туберкулезом. Распространение ко-инфекции ВИЧ/туберкулез привело к увеличению количества больных с данной патологией в Волгоградской области за исследуемый период (с 2004 по 2014 гг.) в 13 раз, инвалидов – в 15 раз, увеличению числа умерших (по данным патологоанатомических вскрытий) – в 20 раз.

Увеличение летальных случаев обусловлено ростом генерализованных форм туберку- лёза при ВИЧ-инфекции, которые играли ведущую роль в танатогенезе в 59,2 %.

Среди заболевших и умерших от коинфекции ВИЧ/туберкулез, по результатам изучения медицинской документации и патологоанатомических вскрытий в Волгоградской области, в 89 % случаев составили лица, имевшие инвалидность, в 52 % – лица с отсутствием приверженности к лечению, в 44 % – лица с хронической наркотической зависимостью, в 28 % – с хронической алкогольной зависимостью, а также лица получающие высокоактивную антиретровирусную терапию – 48 %.

Проведённое многоуровневое патоморфо-логическое исследование умерших при коинфекции ВИЧ/ТБ, дополненное результатами ИГХ-исследования с последующим проведением программного морфометрического анализа выявило наличие структурно-функциональных, в том числе иммунофенотипических различий, как в клеточном составе в зонах продуктивного гранулематозного воспаления, так в окружающих тканях, в частности, появление функционально незрелых МПО-позитивных гистиоцитов, при уменьшении количества CD3+ Т-лимфоцитов и возрастании количества CD7+ функционально незрелых клеток, что носит, по-видимому, адаптивную направленность и подтверждено наличием значимых корреляционных связей. Полученные результаты свидетельствуют о дизрегуляции вторичного иммунного ответа, что проявляется в ослаблении клеточного иммунитета, а также в резком уменьшении содержания CD10+-лимфоцитов в тканях, отражающем снижение гуморального иммунитета.

Результаты проведенного исследования позволили нам обосновать и предложить к ис- пользованию апробированный алгоритм патологоанатомической диагностики ко-инфекции ВИЧ/туберкулез.

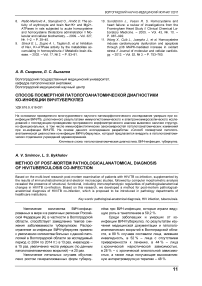

Согласно предложенному диагностическому алгоритму (рис. 1) при работе патологоанатома или судебно-медицинского эксперта с аутопсийным материалом, полученным в результате вскрытия по поводу ко-инфекции ВИЧ/ туберкулез, первым этапом является изучение и оценка медицинской документации, клинических данных, включающих социальный статус, характеристику прижизненного функционального состояния, результатов реабилитации, результатов биохимических, лучевых, прижизненных морфологических методов исследования (в том числе результатов цитологического исследования мазков мокроты, окрашенных по методу Циля-Нильсена для выявления кислотоустойчивых бактерий), характеристики иммунного статуса (в том числе количественное определение количества CD4(+)-лимфоцитов в 1 мкл крови), а также данных о вирусной нагрузке РНК HIV (ПЦР), бактериологических анализов мокроты в динамике и проведенном лечении.

Рис. 1. Схема алгоритма посмертной патологоанатомической диагностики ко-инфекции ВИЧ/туберкулез

Вторым этапом является проведение патологоанатомического вскрытия и оформление предварительного патологоанатомического диагноза, в рамках которого проводится макроскопическое исследование аутопсийного материала с описанием морфологических особенностей строения органов и тканей, забор и фиксация материала из различных органов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 354н от 6 июня 2013 года «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 179н от 24 марта 2016 года

«О правилах проведения патологоанатомических исследований».

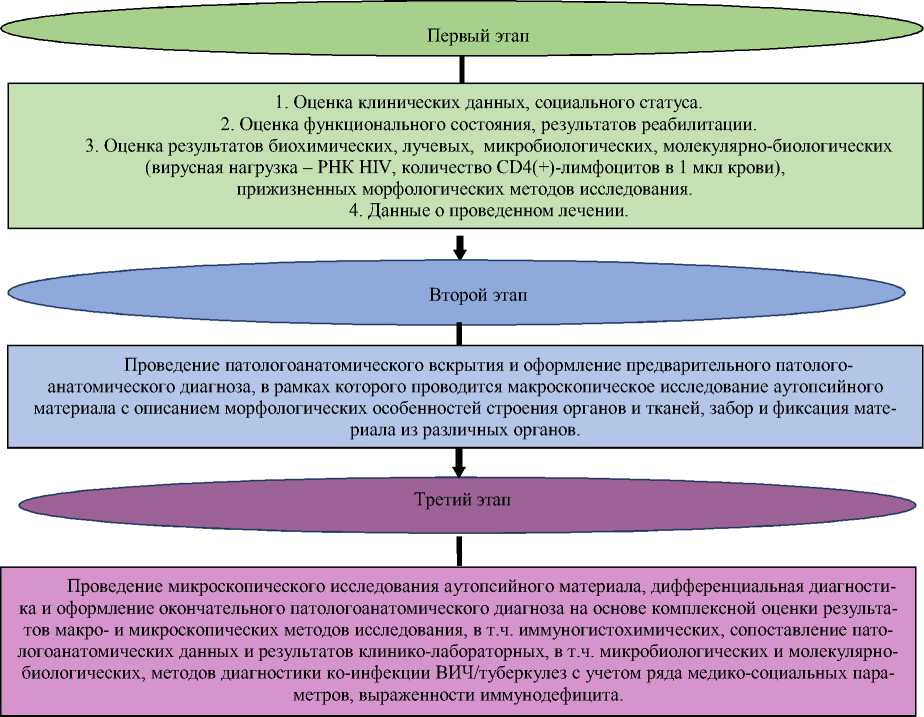

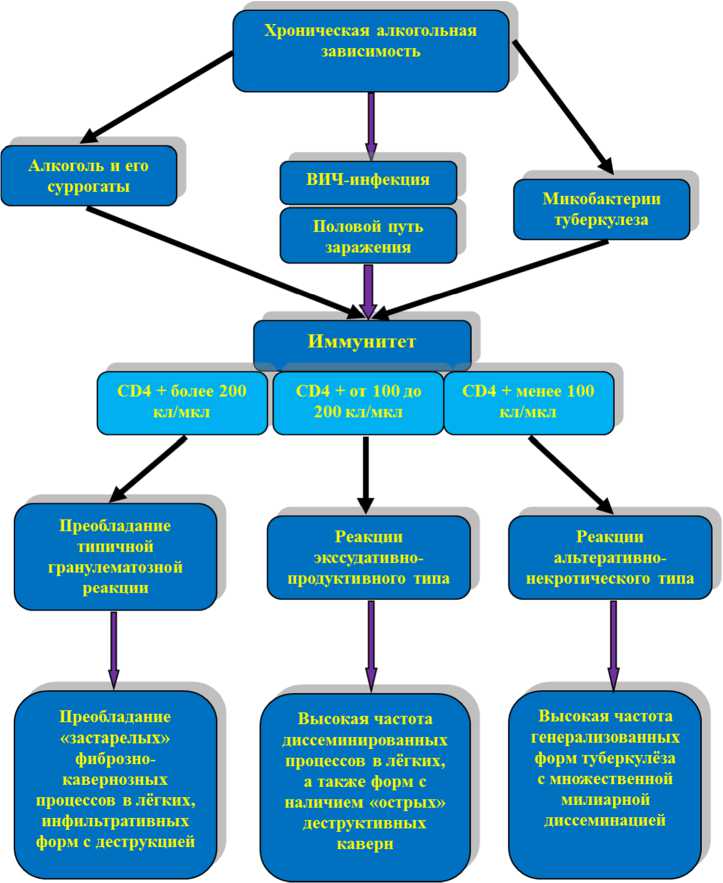

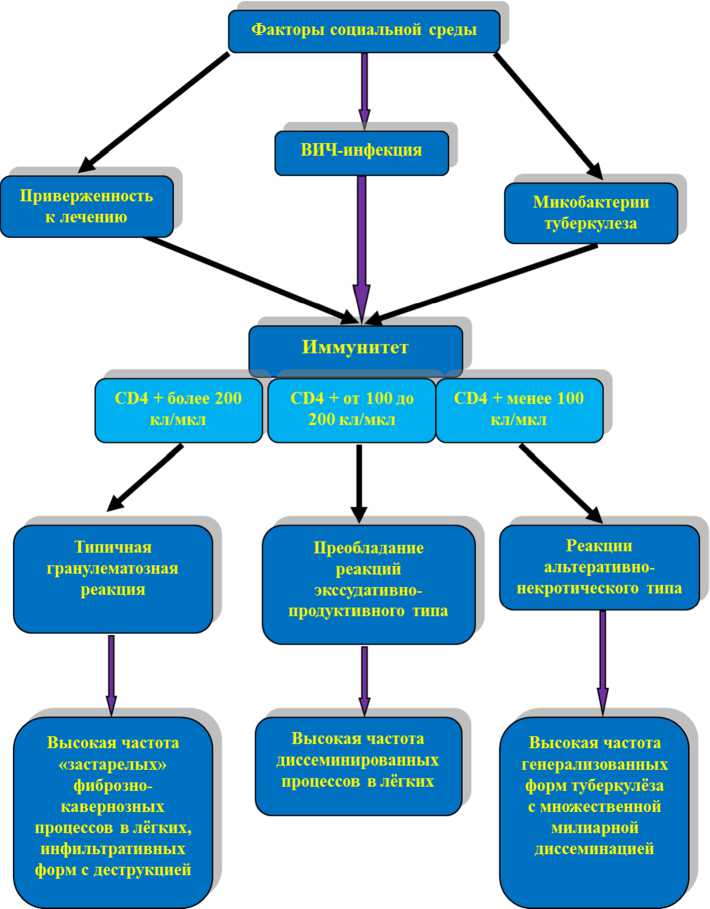

Для установления непосредственных и первоначальных причин смерти и оформления медицинского свидетельства о смерти рекомендуется использование предложенных нами схем па-томорфоза ко-инфекции ВИЧ/туберкулез (рис. 2– 4), поскольку имеется определенное соответствие ряда медико-социальных параметров, клинических данных, в том числе степени клинико-лабораторной выраженности иммунодефицита, с частотой тех или иных форм туберкулеза у ВИЧ-инфицированных и распространенностью деструктивных изменений в органах.

CD4 + от 100 до 200 кл/мкл

CD4 + более 200 кл/мкл

Типичная

Реакции экссудативнопродуктивного типа гранулематозная реакция

Преобладание ракций альтеративно-некротического типа

ВИЧ-инфекция

Факторы социальной

Инъекционная

среды

Микобактерии туберкулеза

Наркотические вещества

Иммунитет

наркотическая зависимость

CD4 + менее 100 кл/мкл

Высокая частота

«застарелых» фибрознокавернозных процессов в лёгких, инфильтративных форм с деструкцией

Высокая частота

диссеминированных процессов в лёгких, а также форм с наличием «острых» деструктивных каверн

Преобладание генерализованных форм туберкулёза с множественной милиарной диссеминацией

Рис. 2. Схема патоморфоза ВИЧ/ТБ ко-инфекции у лиц с инъекционной наркотической зависимостью

На третьем этапе проводится микроскопическое исследование аутопсийного материала с описанием морфологических особен- ностей строения органов и тканей, дифференциальная диагностика и оформление окончательного патологоанатомического диаг- ноза на основе комплексной оценки результатов макро- и микроскопических методов исследования, в том числе иммуногистохимических, сопоставление патологоанатомических данных и результатов клинико-лабораторных, а также числе микробиологических и молекулярно-биологических, методов диагностики ко-инфекции ВИЧ/туберкулез.

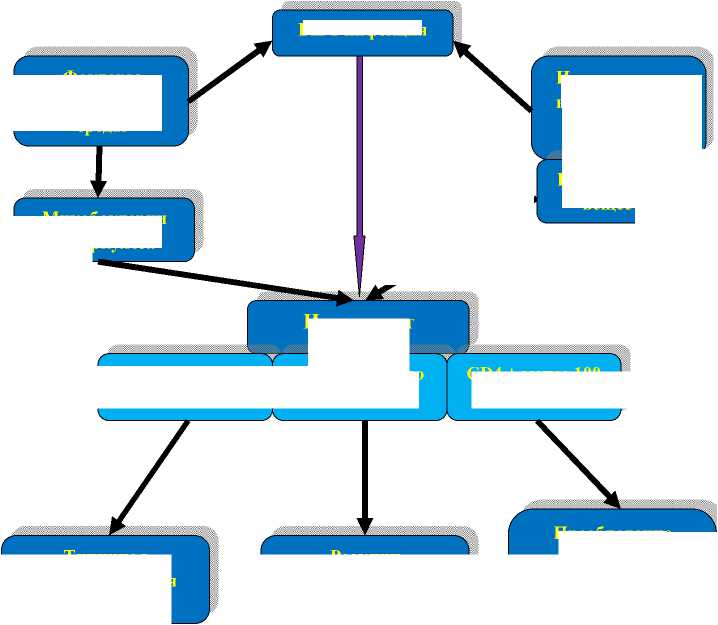

Рис. 3. Схема патоморфоза ВИЧ/ТБ ко-инфекции у лиц с хронической алкогольной зависимостью

Для дифференциальной диагностики заболеваний, характеризующихся развитием гранулематозного воспаления: моно-инфекция – туберкулез, микобактериозы, саркоидоз, грибковые инфекции, а также для характеристики оппортунистических инфекций, требуется учет данных прижизненных исследований (микробиологические исследования, ИФА, ПЦР), традиционное окрашивание срезов аутопсийного материала гематоксилином и эозином, методом серебрения, окрашивание срезов из участков гранулематозного воспаления по методу Циля-Нильсена, проведение гистохимических и иммуногистохимических реакций с широкой панелью антител, в том числе против миелопероксидазы, каспазы 3, CD7, CD10 (дополненное количественным исследованием), а также в отдельных случаях – электронно-микроскопическое исследование. Важной составляющей патологоанатомической диагностики ко-инфекции ВИЧ/ туберкулез является исследование результатов, как правило, прижизненного молекулярно-биологического исследования (ИФА, иммунный блоттинг, ПЦР), подтверждающего наличие ВИЧ и выраженность иммунодефицита, а также результатов микробиологических исследований, подтверждающих наличие микобактерий туберкулеза. Считаем необходимым при дифференциальной диагностике и оформлении клиникопатологоанатомического эпикриза указывать результаты всех проведенных микробиологических исследований, результаты исследований цито-кинового профиля, характеристику и эффективность проводимого лечения (принципиально важной является указание информации о проведении антиретровирусной терапии и противотуберкулезной химиотерапии), реабилитационных мероприятий, что может влиять на результаты сопоставления заключительного клинического диагноза и патологоанатомического диагноза, обнаружение дефектов оказания медицинской помощи.

ВИЧ-инфекция

Приверженность к лечению

Высокая частота генерализованных форм туберкулёза с множественной милиарной диссеминацией

Иммунитет

Высокая частота «застарелых» фибрознокавернозных процессов в лёгких, инфильтративных форм с деструкцией

CD4 + более 200 кл/мкл

CD4 + от 100 до

200 кл/мкл

CD4 + менее 100 кл/мкл

Преобладание реакций экссудативнопродуктивного типа

Типичная гранулематозная реакция

Высокая частота диссеминированных процессов в лёгких

Реакции альтеративно-некротического типа

Факторы социальной среды

Микобактерии туберкулеза

Рис. 4. Схема патоморфоза ВИЧ/ТБ ко-инфекции у лиц на фоне АРВТ

Согласно клиническим рекомендациям «Формулировка патологоанатомического диагноза при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях Класс I «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» МКБ-10» (2016) [14] при диагностике ВИЧ-инфекции обязательно лабораторное подтверждение наличия вируса: определение специфических антител или антигенов в биологических жидкостях методами иммунофлюоресценции и иммуноблоттинга.

В диагнозе указывают стадию ВИЧ-инфекции, метод лабораторной верификации заболевания и иммунный статус (содержание и соотношение CD4+ [хелперов] и CD8+ [супрессоров и киллеров] Т-лимфоцитов) [3, 6].

Указаны характерные СПИД-ассоциирован-ные заболевания, прежде всего, инфекции (туберкулез, оппортунистические инфекции) и опухоли (саркома Капоши, лимфомы, рак шейки матки).

В патологоанатомическом диагнозе в рубрику «Основное заболевание» вносится ВИЧ-инфекция с указанием стадии заболевания, результата иммунного блота (без которого диагноз ВИЧ-инфекция не может быть выставлен) с номером и датой исследования, а также количество СД4 и СД8-лимфоцитов в периферической крови и соотношение СД4/СД8 [для определения наличия (отсутствия) СПИДа], указывается наличие (отсутствие) антиретровирусной терапии (по данным медицинской документации). Далее следует подрубрика «Вторичное заболевание», куда выносится ВИЧ-ассоциированная инфекция с указанием формы, локализации, распространенности и активности процесса. Здесь же фиксируются результаты дополнительных прижизненных и посмертных исследований, подтверждающих оппортунистическую инфекцию (бактериологическое, цитологическое, иммуногистохимическое исследования, данные ПЦР-диаг-ностики и пр.). Затем построение диагноза соответствует обычному стандарту. Основным заболеванием, конкурирующим или сочетанным, ВИЧ-инфекция может быть в III–IV стадии (по классификации ВОЗ). На более ранних стадиях она может фигурировать в диагнозе как сопутствующее заболевание, но в качестве фонового заболевания она указана быть не может, что обусловлено требованиями МКБ-10 [3, 6, 7, 12].

Ниже приведены примеры патологоанатомических диагнозов.

Пример 1 [5].

Основное заболевание : ВИЧ-инфекция, ст. 4В, фаза прогрессирования, без ВААРТ (иммунный блот положит. №, дата; иммунный статус СД4, СД8, СД4/СД8, №, дата).

Вторичное заболевание : Генерализованный туберкулез в фазе прогрессирования с поражением легких (двусторонний диссеминированный мелкоочаговый туберкулез, МБТ мокроты положит., бактериоскопич. иссл. №, дата), печени, почек, селезенки (милиарная диссеминация).

Осложнения : Отек легких. Кахексия.

Сопутствующие заболевания : Хронический вирусный гепатит С (ИФА крови положит., №, дата).

Медицинское свидетельство о смерти :

-

I. а) прогрессирование туберкулеза;

-

б) генерализованный туберкулез;

-

в) ВИЧ-инфекция (В20.0);

-

г) – .

Пример 2.

Основное заболевание : ВИЧ-инфекция, стадия 5, фаза прогрессирования в отсутствие антиретровирусной терапии (иммунный блот положит, №, дата, CD4+ 50 кл/мкл).

Вторичные заболевания : Фибрознокавернозный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе прогрессирования: большие и средние хронические каверны в I–III сегментах обоих легких, бронхогенные очаги-отсевы во всех сегментах. Диффузный пневмосклероз. Облитерация плевральных полостей (МБТ мокроты положит., бактериоскопич. иссл. №, дата).

Фоновое заболевание : Хронический алкоголизм с полиорганными проявлениями: жировой гепатоз, хронический индуративный панкреатит.

Осложнения : Острое общее венозное полнокровие. Отек легких. Отек головного мозга. Кахексия.

Сопутствующие заболевания : Хронический вирусный гепатит В+С (анализ крови на маркеры гепатита №., дата).

Медицинское свидетельство о смерти

-

I. а) прогрессирование туберкулеза;

-

б) фиброзно-кавернозный туберкулез легких;

-

в) ВИЧ-инфекция (В20.0);

-

г) – .

-

II. Хронический алкоголизм (F10.2).

Список литературы Способ посмертной патологоанатомической диагностики ко-инфекции ВИЧ/ туберкулез

- Ерохин В. В., Земскова З. С., Шилова М. В. Патологическая анатомия туберкулеза. -М., 2000. -149 с.

- Ерохин В. В., Гедымин З. С., Земскова З. С., Лепеха Л. Н., Пархоменко Ю. Г., Зюзя Ю. Р., Бурцева С. А., Дюканова М. Я., Флигиль Д. М. Патологоанатомическая диагностика основных форм туберкулеза (по данным секционных исследований). Методические рекомендации. -М., 2008. -137 с.

- Зайратьянц О. В., Кактурский Л. В. Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов: справочник. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: МИА, 2011.

- Зюзя Ю. Р., Бархина Т. Г., Пархоменко Ю. Г., Черников В. П. Гистологические и ультраструктурные изменения в легких при ВИЧ-инфекции в сочетании с туберкулезом//Архив патологии. -2015. -Т. 77. -№ 1. -С. 23-29.

- Клинические рекомендации Российского общества патологоанатомов. Правила формулировки патологоанатомического диагноза. Режим доступа: www.patolog.ru , 2015.

- Национальное руководство по патологической анатомии/Под ред. М. А. Пальцева, Л. В. Кактурского, О. В. Зайратьянца. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.

- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й пересмотр: В 3 т.//ВОЗ. -Женева, 1995.

- Методическое пособие МЗ РФ. Патологоанатомическая диагностика основных форм туберкулеза, его осложнений и исходов. -М., 2001.

- Пархоменко Ю. Г., Зюзя Ю. Р. Патологоанатомическая диагностика ВИЧ-ассоциированных инфекций: методические рекомендации. -М., 2012. -72 с.

- Пархоменко Ю. Г., Зайратьянц О. В., Макарова О. В. Сепсис. Инфекционный эндокардит: руководство для врачей. -М.: Группа МДВ, 2013. -104 с.

- Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации».

- Сборник нормативно-методических документов и стандартов по патологоанатомической службе. Система добровольной сертификации процессов выполнения патологоанатомических исследований и патологоанатомических услуг в здравоохранении. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ. -М., Росздравнадзор, 2007.

- Струков А. И., Соловьева И. П. Морфология туберкулеза в современных условиях. -М.: Медицина, 1986. -228 с.

- Франк Г. А. и др. Формулировка патологоанатомического диагноза при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях Класс I «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» МКБ-10. Клинические рекомендации/Российское общество патологоанатомов. -М.: Практическая медицина, 2016. -30 с.

- Фтизиатрия: национальное руководство/Под ред. М. И. Перельмана. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -512 с.

- Цинзерлинг А. В., Цинзерлинг В. А Современные инфекции: патологическая анатомия и вопросы патогенеза: руководство. -2 изд. исправл. и дополн. -М.: Сотис, 2002. -346 с.

- Цинзерлинг В. А., Чухловина М. Л. Инфекционные поражения нервной системы: вопросы этиологии, патогенеза и диагностики: руководство для врачей. -Элби-СПб, 2005. -447 с.

- Diagnostic Pathology of Infectious Diseased/ed. R. L. Kradin. -Saunders. Elsevier. -2010. -644 p.

- Milner D. A., Pecora N., Solomon I., Soong T. R. Diagnostic Pathology. Infectious Diseases. Elsevier, 2015.