Способы формирования первого пальца и луча кисти методом управляемого чрескостного остеосинтеза, разработанного в РНЦ «ВТО»

Автор: Шевцов В.И., Шабалин Денис Александрович, Попова Лидия Александровна, Данилкин Михаил Юрьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Приведены имеющиеся в арсенале ФГУ РНЦ «ВТО» и усовершенствованные авторами способы анатомического восстановления первого луча кисти на основе управляемого чрескостного остеосинтеза. Приведены средние сроки дистракции, фиксации при удлинении культей первого луча на различных уровнях. Проанализированы встретившиеся в процессе лечения осложнения.

Аппарат илизарова, первый луч кисти, культя, удлинение, управляемый остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121197

IDR: 142121197 | УДК: 617.577-001.5-089.227.844

Текст научной статьи Способы формирования первого пальца и луча кисти методом управляемого чрескостного остеосинтеза, разработанного в РНЦ «ВТО»

Рука человека в процессе своего эволюционного развития достигла самого высокого анатомического, физиологического, функционального и энерго-информационного совершенства среди всех других элементов опорнодвигательной системы (ОДС). Особое место при этом занимает кисть, которая, по мнению Е.Б. Каплана [14], поистине представляет собой продолжение мозга, выполняя намерения, волю человека и его поведение при соприкосновении с внешним миром. Во всем многообразии профессий кисть – орган труда и осязания; у слепых и немых – соответственно орган зрения и речи. Она мощный познавательный орган, передающий и воспринимающий информацию о форме, объеме, температуре, консистенции и других свойствах исследуемых предметов.

Будучи функционально активной и меньше всего защищенной среди других элементов ОДС, кисть часто подвергается травматическим повреждениям, составляющим от 30 до 60 % среди лиц трудоспособного возраста и около 20 % среди детей. Чаще всего страдают пальцы, особенно первый, наиболее развитый и подвижный. В сочетании с I пястной костью он образует, так называе- мый, первый «луч кисти» [2]. Утрата или врожденное отсутствие одного только этого пальца, не говоря о луче в целом, неизбежно ведет к потере 50 % функции кисти [1, 4, 5, 7]. Стойкая инвалидность, обусловленная травматическими и врожденными ампутациями I луча, составляет, по данным различных авторов, от 23 до 54 % в числе всех других причин инвалидизации [3, 8]. Все это определяет важную социальную значимость проблемы и одновременно необходимость поиска максимально эффективных средств и способов функционального и анатомического восстановления или воссоздания как утраченного органа, так и профессиональных навыков и возможностей самообслуживания пациента. Одним из перспективных направлений в этом плане является в настоящее время метод кожно-костно-пластической хирургии с использованием микрохирургической техники и метод управляемого чрескостного остеосинтеза, разработанный в РНЦ «ВТО» [4, 6, 7, 9, 10]. В отличие от широко известных в литературе реконструктивных операций (фалангизация и поллицизация), он позволяет существенно уменьшить травматичность и этапность оперативных вмешательств, обходиться только местными тка- нями без трансплантации других функциональных органов и элементов ОДС, оставляя их сохраненными.

Цель работы – изучить возможность и эф- фективность метода управляемого чрескостного остеосинтеза при формировании I луча кисти на различных уровнях его повреждений и врожденных недоразвитий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа основана на опыте лечения в РНЦ «ВТО» 70 больных (мужчин – 73 % и женщин – 27 %) с врожденными (19 человек) и приобретенными (51 человек) культями I луча кисти. Из них лица трудоспособного возраста составили 57 % (40 человек). Полное или частичное отсутствие большого пальца левой кисти наблюдалось у 24 (34,3 %), правой - у 16 (22,05 %), двустороннее – у 30 (42,85 %) лечившихся (всего 100 функционально несостоятельных кистей). Среди врожденных аномалий развития I луча преобладали аплазия и гипоплазия фаланг I пальца и пястной кости. Основными причинами приобретенных ампутаций I пальца на различных уровнях были: отморожения – у 20, ожоги – у 2 и механическая травма – у 29 пациентов. Большая часть повреждений – бытовые травмы (35 человек). Среди производственных травм (16 человек) основными травмирующими средствами были циркулярные пилы, строгательные станки и электромясорубки.

Тактика и этапность восстановительного лечения, выбор способов оперативного вмешательства, компоновки аппаратов для чрескост-ного остеосинтеза, разработанного на основе метода Г.А. Илизарова и технологий, усовершенствованных нами в процессе данного исследования, определялись для каждого больного индивидуально, с учетом клинической оценки состояния культи I луча: уровень ампутации, наличие рубцов и контрактур, состояние кровоснабжения культи, сохранность ее кожной чувствительности и др. особенностей [6].

В этой связи нами выделены три основные группы больных:

Первая – культя на уровне дистальной фа- ланги (ДФ) I пальца с сохранным межфаланговым суставом, величина необходимого удлинения культи не превышала 30 мм. Основная задача при этом заключалась только в устранении косметического дефекта пальца – 20 человек.

Вторая (II) – культя на уровне проксимальной фаланги (ПФ) при необходимой величине ее удлинения в пределах 30 мм, но не столько для ликвидации косметического дефекта пальца, сколько для обеспечения функции схвата – 22 человека.

Третья (III) – когда обе фаланги I пальца отсутствуют, культя на различных уровнях I пястной кости – 28 человек.

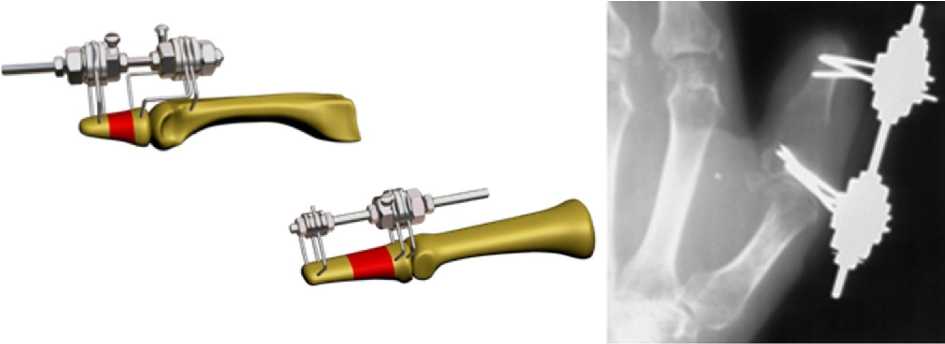

Все больные I и II групп лечились одноэтап-но методом монолокального дистракционного остеосинтеза с использованием предложенной нами модели дистракционного аппарата, суть усовершенствования которой заключается в замене одного узла минификсатора на шайбы с прорезью, фиксируемые непосредственно к дистракционному стержню, что уменьшает его габариты и вес (рис. 1) [13].

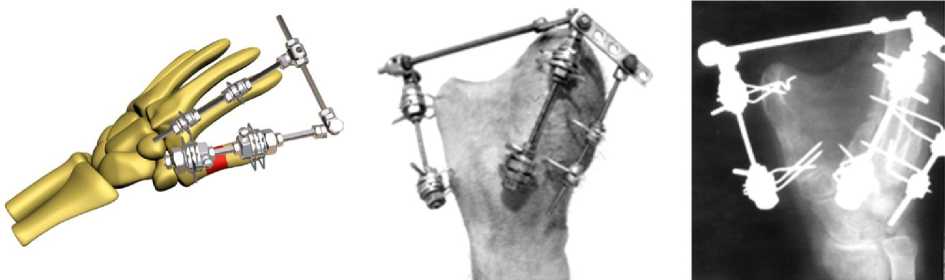

Такая же методика монолокального дистракционного остеосинтеза применяется и при удлинении культи I пястной кости. Предложенная при этом модификация компоновки аппарата заключается в том, что фиксационные элементы его размещаются на I удлиняемой и II, III интактных пястных костях (рис. 2). Такая конструкция создает возможность путем дистракции получить «запас кожи» в межпальцевом промежутке для последующей пластики межпальцевого пространства и формирования функциональной культи I луча кисти.

а б в

Рис. 1. Схемы и рентгенограмма удлинения культи фаланги I пальца кисти методом монолокального дистракционного остеосинтеза на величину от 3 до 30 мм: а – обычная компоновка аппарата; б – усовершенствованная компоновка; в – рентгенограмма

а б в

Рис. 2. Монолокальное удлинение культи I пястной кости с одновременным созданием запаса кожи для формирования межпальцевого промежутка (а – схема; б, в – рентгенограммы)

В случаях наличия деформации культи I пястной кости (чаще посттравматического генеза) использовалась предложенная нами методика билокального дистракционного остеосинтеза [12], которая позволяет в один этап удлинить культю, исправить ее деформацию и создать необходимый запас кожи для формирования межпальцевого пространства (рис. 3).

Рис. 3. Схемы билокального удлинения I пястной кости с устранением деформации и созданием запаса кожи в межпальцевом промежутке

Дистракцию для удлинения начинали у всех больных на 5-7-е сутки после операции в темпе от 0,25 до 0,75 мм/сут. В зависимости от субъективных ощущений пациента – появление болезненности и изменение состояния перифокальных мягких тканей. Обязательно проводился рентгенологический контроль в процессе формирования костного регенерата.

При повышенной болевой чувствительности дистракция временно (2-3 дня) прерывалась, в последующем возобновлялась менее интенсивно. Темпы ее при создании запаса мягких тканей в области первого межпальцевого промежутка кисти составляли 1-2 мм в сутки. В процессе формирования костного регенерата проводился рентгенологический контроль.

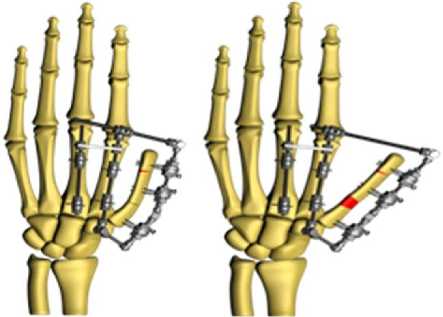

По достижению запланированного запаса кожи аппарат переводится на режим релаксирующей фиксации с последующей кожной пластикой первого межпальцевого промежутка ме- стными тканями (рис. 4).

Рис. 4. Пластика первого межпальцевого промежутка правой кисти местными тканями (после создания запаса мягких тканей в нем): а – вид со стороны межпальцевого промежутка; б – вид с тылу

В случаях недостаточной прочности костного регенерата и хорошей релаксации кожи, нами предложена пластика межпальцевого промежутка без демонтажа аппарата [11]. Это позволяет продолжить фиксацию удлиненных костных сегментов, не нарушая стабильности в зоне дистракционного регенерата, что служит и надежной профилактикой формирования приводящей рубцовой контрактуры первого луча кисти. В этот период активно проводится ЛФК и массаж верхней конечности и всех нефиксированных суставов пальцев кисти. Период фиксации продолжается до завершения полноценной перестройки костной ткани в зоне дистракционного регенерата.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

У всех 70 лечившихся больных достигнуто запланированное удлинение культей I лучей кисти, улучшены частично сохранившиеся и восстановлены отсутствующие захваты, в которых принимает участие первый палец, улучшен косметический вид кисти. Сроки лечения больных в аппаратах с учетом величины удлиняемых культей представлены по каждой группе в таблице 1.

Осложнения в процессе лечения наблюдались у 14 из 70 пациентов – (9,66 %): прорезывание мягких тканей спицами – 6, воспаление перифокальных тканей – 4, прорезывание кожи торцом костного фрагмента – 2 и у двух пациентов наблюдались деформации дистракционного регенерата в связи с поспешным снятием аппарата при недостаточной прочности костного регенерата. Все осложнения устранены в процессе лечения. У этих больных так же получены планируемые результаты: удлинения культей, обеспечивающие возможность схватов, в которых участвует первый палец, улучшены косметический и физиологический эффект кисти.

Средние сроки пребывания больных в аппарате (I и II групп) составляли 87,5±8,9 и 91,6±11,1 дней соответственно. В III группе больных с наиболее тяжелыми повреждениями и врожденными недо-развитиями I пальца, а по сути при его полном отсутствии, функция схвата формировалась за счет I пястной кости по выше описанной методике (рис. 3, 4), в сроки 106,3±6,9 дня (табл. 1).

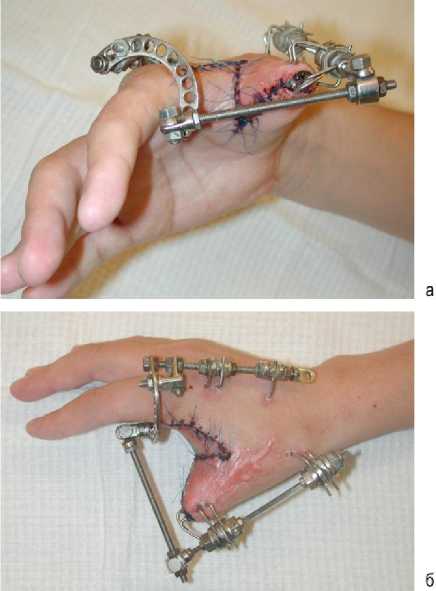

Для иллюстрации приводим один из клинических примеров: пациент П., 32 лет (III группа), поступил в клинику по поводу посттравматической культи I пальца левой кисти на уровне головки пястной кости, неправильно консолидированного перелома диафиза I пястной кости, приводящей контрактуры I запястно-пястного сустава (рис. 5). Произведена остеотомия I пястной кости для удлинения и коррекции деформации по методике било-кального дистракционного остеосинтеза. Культя I луча кисти удлинена на 3 см за 65 дней. Создание запаса кожи в первом межпальцевом промежутке начато на 30-е сутки по 1 мм в сутки. Пластика I межпальцевого пространства по Лимбергу без демонтажа аппарата. Послеоперационный период без особенностей. Заживление кожной раны первичным натяжением. Восстановлены все виды захватов, осуществляемых при помощи I пальца, улучшен косметический вид кисти (рис. 5-7).

Все больные после снятия аппаратов выписаны из клиники без дополнительной иммобилизации. При этом у двоих из них в первую неделю после выписки произошла деформация регенерата, хотя рентгенологический контроль перед выпиской их не предвещал неприятностей. После исправления деформаций в том и другом случаях фиксация регенератов осуществлялась гипсовыми лонгетами в течение 2 недель в амбулаторных условиях. Наблюдения за больными в срок от 1 года до 3 лет показали стабильно сохраняющиеся результаты у 96 % лечившихся.

Таким образом, поливариантный метод управляемого чрескостного дистракционного остеосинтеза, разработанный в РНЦ «ВТО» на основе метода Г.А. Илизарова, позволяет комплексно решать проблему лечения культей I пальца кистей на любых уровнях путем создания оптимальных условий для регенерации костной и мягких тканей; формировать I луч кисти с восстановлением функции схвата как за счет управляемого дозированного удлинения культей фаланг первого пальца, так и при полном их отсутствии – за счет первой пястной кости с созданием при этом межпальцевого промежутка без применения кожной и костной аутопластик. Все это сокращает этапность и травматичность восстановительного лечения. Достаточно высокий процент положительных результатов (96 %) позволяет рекомендовать этот метод в широкую клиническую практику специализированным отделениям хирургии кисти.

Таблица 1

Показатели средних величин удлинения культей I луча кисти, сроки лечения

|

Группа пациентов |

Число больных |

Средняя исходная длина культи (мм) |

Достигнутое удлинение (мм) |

Период дистракции (дни) |

Период фиксации (дни) |

Общий срок лечения в аппарате (дни) |

|

I |

20 |

5,75±2,6 |

13,5±0,4 |

20,9±5,6 |

66,6±12,0 |

87,5±8,9 |

|

II |

22 |

23,3±10,0 |

13,4±0,4 |

29,5±8,5 |

62,1±12,9 |

91,6±11,1 |

|

III |

28 |

46,5±14,0 |

22,4±0,7 |

30,35±7,4 |

75,9±6,5 |

106,3±6,9 |

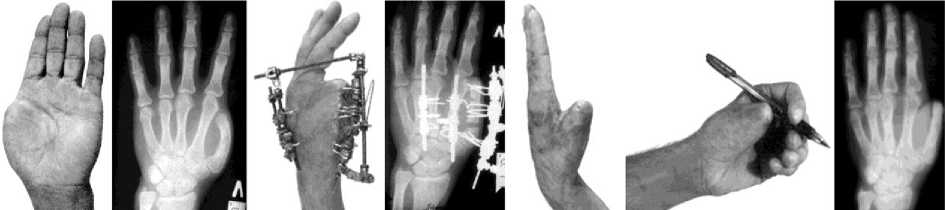

Рис. 5. Фотографии и рентгенограммы кисти пациента П., 32 лет, до лечения

Рис. 6. Фотографии и рентгенограммы кисти пациента П., 32 лет, в процессе лечения

Рис. 7. Фотографии и рентгенограммы кисти пациента П., 32 лет, после лечения