Способы и средства суицидальных попыток мужчин, содержащихся под стражей

Автор: Кузнецов Павел Владимирович

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 3 (12) т.4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Обследованы 100 следственно-арестованных мужчин после совершения суицидальной попытки. Показано, что в условиях пенитенциарной системы способы и средства реализации суицидальных действий качественно отличаются от общей популяции: самопорезы, в том числе проникающие ранения – 60,0%; проглатывание инородных тел – 27,0%, повешение – 13,0%. Шантажный формы присутствовали в 71,0% случаев. У большинства исследуемых ведущие мотивы суицидальной активности напрямую связаны с привлечением к уголовной ответственности и заключением под стражу. Делается вывод о том, что профилактические мероприятия помимо повышения контроля доступа к указанным в работе средствам суицида, должны включать методы психокоррекционной работы, а так же меры по выявлению лиц, с повышенной суицидальной активностью.

Суицид, самоповреждения, аутоагрессия, пенитенциарная система, заключенные

Короткий адрес: https://sciup.org/140141397

IDR: 140141397 | УДК: [616.89–008.441.44]–055.1

Текст научной статьи Способы и средства суицидальных попыток мужчин, содержащихся под стражей

Заключение под стражу относится к одним из наиболее тяжелых психотравмирующих факторов, определяющих развитие у многих людей различных психофизиологических реакций, оцениваемых как «пенитенциарный стресс» [21].

Наиболее травматичным считается период содержания в следственном изоляторе, когда происходит ломка привычного жизненного стереотипа, образа жизни, крушение планов. У многих подследственных в этот период наблюдаются признаки угнетённости, подавленности, безнадежности, обречённости, тоски по дому, родным и близким, чувство вины перед ними, неверие в свои силы, в том числе в возможность снова обрести прежний статус. Это влечет за собой пассивность, апатию, снижение жизненного тонуса и влечений, расстройство сна, потерю интересов, безразличие к себе, психологическую отчужденность. Тоскливотревожное состояние осложняется постоянной нервно-психической напряженностью с недоверием к окружающим вплоть до подозрительности из-за необходимости постоянно быть начеку, сдерживать свои чувства и эмоции в условиях “вынужденного общего сожительства” [1, 15, 23].

Негативно влияют на человеческую психику в этих условиях сохранившиеся ритуалы встречи «новичков», проверки их осведомленности о тюремных обычаях и терминологии, камерные игры, которые имеют целью подавить личность новичка, подчинить его влиянию криминальных «авторитетов». Превышение барьера резистентности нередко ведет к аффективным реакциям с возбуждением, напряженным отношением к окружающим, раздражительностью, нетерпимостью, повышенной ранимостью, обидчивостью и завышенной реактивностью. Расширяется спектр возможных конфликтных ситуаций [15, 18, 24]. Особенно уязвимы в отношении неблагоприятных воздействий в условиях изоляции лица с психической патологией, частота которой среди данного контингента в 3 с лишним раза выше, чем в общей популяции [3, 6, 7, 17].

Одним из результатов действия пенитенциарного стресса у лишенных свободы является повышение частоты развития агрессивного поведения, направленного как во вне (как правило, на окружающих, в том числе сотрудников исправительного учреждения), так и на себя (аутоагрессивные проявления, связанные с членовредительством, суицидом и пр.) [8, 15, 16].

К ведущим предикторам самоповреждаю-щего поведения относят депрессию и чувство безнадежности. S. Brown [26] показано, что заключенные с более высокой степенью одиночества проявляют более высокий уровень депрессии, безнадежности и индикаторов суицидального поведения, что в целом согласуется с данными отечественных авторов [2, 13, 20].

Основными пенитенциарными причинами аутоагрессивного поведения лиц, содержащихся под стражей, являются: конфликт с представителями администрации исправительного учреждения (реакция на законные требования, факты притеснения); конфликт с другими осужденными (физическое, психическое насилие, принуждение к вступлению в гомосексуальную связь, долги), приобретение авторитета в глазах других подследственных (осужденных), раскаяние в содеянном, отсутствие жизненной перспективы после отбывания наказания, несогласие с приговором суда [9, 16, 21, 22].

Приводимые в доступной литературе данные о частоте аутоагрессивных действий неоднозначны [25]. Так, по оценкам М.Г. Кузнецовой и Е.Н. Фоменко [14] в следственных изоляторах УФСИН России по г. Москве в 20072009 г. в общей структуре деструктивных форм поведения заключенных под стражу преобладали членовредительства и самоповреждения, превышающие число завершенных суицидов в десять и более раз (табл. 1).

Таблица 1

Число деструктивных форм поведения заключенных в следственных изоляторах УФСИН России по г. Москве в 2007-2009 г. [14]

|

Действия |

2007 |

2008 |

2009 |

|

Завершенные суициды |

11 |

7 |

9 |

|

Суицидальные попытки или незавершенные суициды |

13 |

11 |

12 |

|

Членовредительства и самоповреждения |

120 |

77 |

119 |

|

Отказы от приема пищи и объявление голодовки |

13 |

16 |

20 |

|

Групповые конфликты с сокамерниками |

98 |

26 |

15 |

По наблюдениям А.М. Сысоева [23] частота самоповреждений в исследуемом контингенте может достигать 19%. Зарубежные авторы [27] приводят более высокие показатели распространенности этих нарушений – до 37%.

Число суицидальных действий, приводимых в отечественной литературе так же относительно невелико. При этом указывается, что 29% всех суицидов подозреваемых, обвиняемых и осужденных совершается в условиях предварительного заключения под стражу [14]. Между тем S. Brown и соавт. [26], напротив, считают, что тюремные самоубийства стали проблемой здравоохранения, достигающей размеров кризиса во всем мире. Для примера, исследования, проведённые в Южном Уэльсе (Австралия) за период с 1995 по 2005 гг., показали, что самоубийства составили 41% от всех случаев смерти заключенных. За 10 лет число самоубийств снизилось, тем не менее, продолжает десятикратно превышать суицидальность в общей популяции [28].

Таким образом, несмотря на имеющиеся исследования в этой области, изучение суицидальной активности заключенных является важной медико-социальной задачей, требующей анализа самых различных аспектов этой проблемы. Одним из таких направлений является анализ выбора способа и средств суицидальных действий исследуемого контингента лиц.

Известно, что выбор способа суицидальных действий и средств для его реализации определяется многими факторами, среди которых, помимо особенностей личности и психопатологической почвы, важное значение имеют: доступность, степень летальности (в зависимости от цели: шантаж или смертельный исход), приемлемость по эстетическим параметрам, болезненность и др. [4, 5, 12 и др.]. В условиях пенитенциарной системы ограниченность свободы и доступа к средствам может определять особый характер этих предпочтений, что должно учитываться при планировании и проведении профилактических мероприятий [19].

Цель исследования: оценка способов и средств суицидальных попыток мужчин, содержащихся под стражей.

Материалы и методы.

Основную группу исследования составили 100 следственно-арестованных мужчин, совершивших суицидальную попытку. Возраст обследуемых – от 14 до 65 лет (средний – 39,5±1,7 лет). Все мужчины в постсуицидальном периоде наблюдались в медицинской части СИЗО.

Включение в основную группу исследования проводилось при отнесении регистрируемых аутоагрессивных действий к покушениям на самоубийство. Оценивался характер, мотивы действий, наличие внешних признаков – вербальные проявления, суицидальные угрозы, шантаж и др. После анализа всего комплекса данных исключались случаи, квалифицируемые нами как самоповреждение с неопределёнными намерениями («на спор», игра в карты и др.).

Группа сравнения включала 100 мужчин общей популяции, совершивших суицидальную попытку, в период проведения исследования не находящихся под стражей / следствием, и не привлекаемых ранее к уголовной ответственности. Мужчины этой группы после совершенной суицидальной попытки наблюдались в амбулаторно-поликлиническом отделении и Центре суицидальной превенции ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница».

Группа сравнения подбиралась с учетом критериев сопоставимости с основной группой исследования по полу, возрасту и виду суицидальных действий (попытка).

Методы исследования: клинический, клинико-психопатологический, статистические.

Результаты и обсуждение.

Оценка реализованных покушений на самоубийство показала, что ведущим способом в обеих группах являлись самопорезы (табл. 2).

Таблица 2

Способы суицидальных попыток мужчин исследуемых групп

|

Способ суицидальной попытки |

Основная группа |

Группа сравнения |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

Самопорезы, в том числе проникающие ранения |

60 |

60,0 |

54 |

54,0 |

|

Проглатывание инородных тел |

27 |

*27,0 |

1 |

1,0 |

|

Самоповешение |

13 |

13,0 |

10 |

10,0 |

|

Самоотравление |

-- |

-- |

23 |

23,0 |

|

Падение с высоты |

-- |

-- |

9 |

9,0 |

|

Самострел |

-- |

-- |

3 |

3,0 |

|

Итого: |

100 |

100,0 |

100 |

100,0 |

Примечание: *различия достоверно значимы (р<0,05)

в области шеи (n=13), реже – грудной клетки, живота (n=8). В 9 случаях повреждения включали две и более зон тела.

Рис. 1. Резаная рана в области локтевого сгиба левой руки после суицидальной попытки (в стадии заживления).

У семи человек причинённые раны носили более глубокий, проникающий характер. С помощью «заточки» из ложки, вилки или гвоздя, в одном случае острым предметом, изготовленным из хлеба, обожённым определённым образом, что сделало его твёрдым, как камень, заключенные наносили повреждения в области грудной клетки или живота. При всех ранениях грудной клетки «заявленной» целью являлось сердце («… чтобы умереть быстро и не мучаясь»). Однако отсутствие знаний анатомии, а так же явно демонстративношантажный характер поведения не приводил к тяжёлому или прямому повреждению сердечной мышцы. Ранения живота так же не затрагивали паренхиматозных органов.

Обращает внимание, что, несмотря на систему ограничений доступа как к предметам прямого повреждающего действия (режущих, колющих средств и др.), так и продуктам промежуточного обращения с возможным повреждающим эффектом (металлические и стеклянные консервы, банки, карманные зеркала и др.), частота повреждений целостности кожных покровов с суицидальной целью среди заключённых под стражу составила 60,0% (n=60). В 43 случаях подследственные для нанесения поверхностных самопорезов использовали лезвие бритвы («мойку»), реже, проволоку (n=6) или осколки стекла (n=4). При этом раны локализовались не только на предплечьях, локтевых сгибах (рис. 1), но и наблюдались

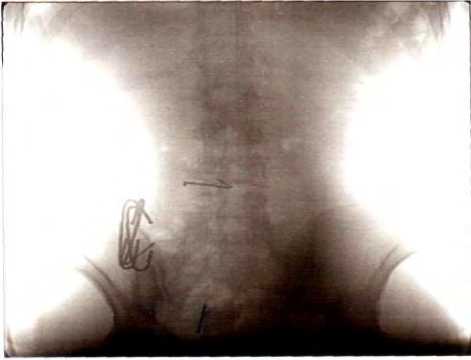

Рис. 2. Рентгенограмма с изображением следственно - арестованного, принявшего внутрь гвозди и «скрутку» из проволоки.

В группе сравнения доля мужчин, сделавших выбор в пользу самопорезов, была так же высока – 54,0% (n=54). Однако в отличие от заключённых под стражу большинство использовали нож (n=32). В остальных случаях выбор останавливался на других колющережущих, преимущественно металлических предметах (лезвие бритвы, шило, стамеска, ручная пила и др.). Лишь двое мужчин демонстративно изрезали себе руки в изломах разбитого ими оконного стекла. В подавляющем большинстве случаев выбор средств суицидальной попытки этих лиц носил ситуационно обусловленный характер и определялся доступностью данного средства в настоящий момент. Имелись различия и в зонах наносимых повреждений. В группе сравнения раны обычно ассоциировались с пересечением подкожных вен средней и дистальной третей предплечий, реже – более крупных вен локтевых сгибов.

На втором месте по частоте, регистрируемый у 27,0% заключённых, был приём с суицидальной целью инородных тел внутрь (табл. 2). В группе сравнения такой вариант носил скорее казуистический характер и был отмечен у одного исследуемого (табл. 3).

Таблица 3 Средства (инородные тела) для приёма внутрь, с целью совершения суицидальных действий, в %

|

Средства, приятые внутрь |

Основная группа |

Группа сравнения |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

Шурупы-саморезы |

12 |

12,0 |

-- |

-- |

|

Сапожные гвозди |

8 |

8,0 |

-- |

-- |

|

Металлическая производственная стружка |

3 |

3,0 |

-- |

-- |

|

Длинные гвозди и скрученная проволока |

2 |

2,0 |

1 |

1,0 |

|

Мелкие кусочки лезвия бритвы |

1 |

1,0 |

-- |

-- |

|

Стеклянные осколки стекла от лампочек |

1 |

1,0 |

-- |

-- |

|

Итого: |

*27 |

27,0 |

1 |

1,0 |

Примечание: *различия достоверно значимы (р<0,05)

В структуре принимаемых внутрь инородных тел заключенными, преобладало заглатывание шурупов-саморезов (n=12) и сапожных гвоздей (n=8). В двух случаях сочетание гвоздей и «скруток» из проволоки (рис. 2). Обычно размер саморезов и гвоздей не превышал 2 см, что объяснялось целью меньшей травматиза- ции слизистой желудочно - кишечного тракта и большей легкостью проглатывания. Для этой же цели большинство подследственных спиливали острие шурупов и гвоздей и связывали их тонкой резинкой по 2-3-4 шт., располагая шляпками в противоположные стороны. Проглоченная в таком виде «капсула», поступив в желудок, должна была распасться при разрушении резинки под действием желудочного сока. Количество проглоченных шурупов и гвоздей у одного человека составляло от 2 до 11 штук. Однако в 2 случаях отмечалось значительное превышение размеров гвоздей (до 70 мм) и «скрутки» из проволоки аналогичного размера и 1 случай значительного превышения количества шурупов – 28 штук.

Среди других инородных тел, принятых внутрь с суицидальной целью, были металлическая производственная стружка (n=3), осколки стекла лампочки накаливания (n=1) и мелкие кусочки лезвия бритвы (n=1).

Анализ этих случаев свидетельствовал о том, что заключенные достаточно тщательно готовили попытку, сохраняли использованные лезвия, накапливали шурупы и гвозди, надпиливая их. Шурупы предварительно выворачивались из строительного материала или стен помещений. Гвозди добывались из обуви. В этой связи можно отметить, что выявление накопления данных предметов может способствовать своевременной диагностике суицидальной активности и служить методом профилактики попыток самоубийства [23].

На третьем месте по частоте были попытки самоповешенья (табл. 2), регистрируемые у 13,0% подследственных и 10,0% мужчин группы сравнения. При этом, если последние для реализации суицида во всех случаях использовали бытовую веревку, то лица заключенные под стажу выбирали подручные средства: скрученный жгут из обрывков постельного белья (n=4), простыни (n=4), ремень (n=3) или шнурки от обуви (n=2). Выбор такого способа суицида, не всегда характеризовался шан-тажностью. Семи мужчинам основной группы и шести группы сравнения спасти жизнь помогла вовремя оказана помощь.

Другие способы суицидальных действий регистрировались лишь в группе сравнения: попытка самоотравления – 23,0%, падение с высоты – 9,0%, самострел – 3,0%, что в целом отражает общие тенденции в общей популяции в регионе исследования [10, 11]. В основ- ной группе подобных видов попыток не отмечалось.

Таким образом, результаты исследования показали, что среди заключённых под стражу, ведущими способами покушений на суицид являются самопорезы и проглатывание инородных тел. Такие предпочтения в большинстве случаев можно объяснить условиями режимного учреждения, а так же характером суицидальной активности – достоверным (P<0,05) преобладанием среди следственноарестованных шантажных форм суицидальной активности – 71,0% (группа сравнения – 53,0%). Эти данные могут указывать направления необходимых мер профилактики подобных действий, среди которых важное значение имеет не только поддержание дисциплинарной стабильности в работе сотрудников режимного учреждения, но и психологическая поддержка, в том числе профессиональная помощь психолога и психиатра.

Данные оценки психического состояния и целенаправленного опроса показали, что признаки так называемого «пенитенциарного стресса» присутствуют у всех заключенных. И именно условия ограничения свободы в большинстве случаев выступают в качестве просуицидальных факторов. Основными из них были названы: участие в судебноследственных действиях (75,0%); ломка жизненного стереотипа (60,0%); конфликты между обвиняемыми в условиях вынужденной скученности в камере (41,0%); ожидание наказания и страх перед ним (33,0%); представления о бесцельности дальнейшего существования (30,0%); утрата надежды на изменение к лучшему (19,0%) и др. В группе сравнения ведущими мотивами суицидальной активности указывались переживания преимущественно депрессивного спектра, обусловленные социально-психологическим стрессом: конфликты в семье (94,0%); чувство одиночества и ненужности (73,0%); утрата надежды на изменение к лучшему (41,0%); представления о бесцельности дальнейшего существования (32,0%) и др.

Выводы.

Таким образом, проведенный анализ показал, что условия ограниченной доступности определяют у следственно-арестованных отличный от общей популяции выбор способов и средств суицидальной активности. Ведущие мотивы суицидального поведения напрямую связаны с привлечением к уголовной ответственности и заключением под стражу.

Профилактические мероприятия помимо повышения контроля доступа к указанным в работе средствам суицида, должны включать методы психокоррекционной работы, а так же меры по выявлению лиц, с повышенной суицидальной активностью.