Способы ограничения коммутационных перенапряжений на силовых полупроводниковых приборах

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены существующие подходы к решению задачи ограничения коммутационных перенапряжений на силовых полупроводниковых приборах. Представлены математические зависимости, описывающие переходные процессы, протекающие в силовых полупроводниковых приборах при их выключении с учетом заданных значений параметров снабберных цепей. Сделаны выводы о достоинствах и недостатках рассмотренных методик и показаны возможные пути их усовершенствования.

Коммутационное перенапряжение, переходный процесс, силовые полупроводниковые приборы, снабберная цепь

Короткий адрес: https://sciup.org/147248969

IDR: 147248969 | УДК: 621.382

Текст научной статьи Способы ограничения коммутационных перенапряжений на силовых полупроводниковых приборах

При переключении силовых полупроводниковых приборов (СПП) вентильного плеча из состояния высокой проводимости (СВП) в состояние низкой проводимости (СНП) на них возникают коммутационные перенапряжения в момент изменения полярности напряжения на приборе. Для защиты СПП от подобного рода перенапряжений используются снабберные цепи. В [1] описаны переходные процессы, протекающие в СПП при его выключении, и представлена методика расчета значений параметров снабберных цепей, обеспечивающих защиту приборов от коммутационных перенапряжений. Рассмотрим данную методику. Все зависимости, приведенные в данном разделе, получены в [1].

На рисунке 1 представлены переходные процессы тока и напряжения, которые возникают при выключении СПП. Из-за наличия в цепи коммутации индуктивности L изменение направления тока i A происходит не мгновенно, а в течение определенного интервала времени t К . Поскольку t К имеет порядок 10–3 с, а процесс выключения СПП равен 10–5–10–4 с, то принято, что 1

на интервале выключения прибора напряжение на нем не изменяется и к = U k = const .

Рис.1 Переходные процессы, протекающие в СПП при его выключении.

Скорость спада тока i A описывается выражением:

di A / dt = —K • (1)

L

Рисунок 1 показывает, что при переходе тока 1 л через нуль напряжение на СПП начинает спадать и достигает нулевого значения к моменту времени, соответствующему амплитуде обратного тока I rr . При переходе напряжения на приборе через нуль на нем возникает коммутационное перенапряжение с амплитудой U m .

На интервале времени t i (рис. 1) наблюдается возрастание обратного тока i rr по практически линейному закону до значения, равного амплитуде тока обратного восстановления I rr . На интервале спада обратный ток аппроксимируется прямой линией, проводимой через точки 0,25 I rr и 0,9 I rr . Промежуток времени между точкой пересечения данной прямой и осью абсцисс и точкой, в которой обратный ток достигает амплитуды, образует интервал t 2 (рис. 1). Времени обратного восстановления t rr соответствует отрезок, заключенный между пересечениями оси абсцисс прямым спадающим током и прямой линией, аппроксимирущей обратный ток i rr .

Величина заряда обратного восстановления Q rr равна площади треугольника, 2

образованного линией обратного тока, нарастающего от 0 до I rr , линией аппроксимации и

отрезком оси абсцисс:

'

Q rr — Q rr + Q rr

где Q rr – заряд на интервале t 1 ; Q rr – заряд на интервале t 2 .

Амплитуда тока обратного восстановления I rr определяется по формуле:

. _ 2 Q rr

I ГГ — 7 / 7 , diA / dt

где di A / dt - скорость спада прямого тока i A .

Продолжительность интервала времени t 1 равна:

Irr t 1 — .

di A / dt

Продолжительность интервала времени t 2 , в соответствии с рисунком 1, рассчитывается следующим образом:

1 2 — t rr — t 1

В справочных материалах приводятся значения Q rr и t rr , полученные при

определенной величине скорости спада тока di A / dt в СВП. Для того чтобы определить

значения данных параметров для конкретного режима работы устройства силовой электроники, когда di A / dt отличается от справочной, принимают аппроксимацию, что

величины заряда обратного восстановления Q rr и времени обратного восстановления t rr равны:

п ( I a ^ 0,4 ( di A / dt Т6-

Q rrФ — Q rr I I I 7 / 7 I ;

V I m J V di M / dt J

t rrФ

/ 0,4/r x0,1

_ ( diA / dt ] I IA ]

— t rr I I I I

V di M / dt J V I m J

где I А – фактическое значение тока за время 2 t rr , перед переходом через нуль; I M – значение классифицированного тока, при котором проведены измерения справочных данных.

При проведении расчетов значений параметров защитных снабберных цепей и определении мощности потерь в СПП используют следующую зависимость заряда обратного восстановления Q rr на интервале от момента достижения обратным током максимального значения ( t – t 1 ) до конца приложения обратного напряжения:

Q rr — Q o exp( - t / t rr ) , (8)

где Q 0 – накопленный заряд при t = 0.

Зависимость обратного тока i rr при этом описывается выражением:

t - t 1\ i rr = I rr exp(--),

T i

где τ i – постоянная времени, характеризующая скорость спада i rr .

Значение τ i определяется следующим образом. Координаты точек пересечения кривой обратного тока i rr , выраженного в соответствии с (9) экспоненциальной зависимостью, с прямой, аппроксимирующей обратный ток i rr , равны:

t x = —;

T i

irr y = Г

I rr

.

Из рис. 1 и зависимостей (9–11) получены координаты данных точек: x 1 = 0,1; y 1 =-0,9;

x 2 = 1,39; y 2 =0,25.

Уравнение прямой, проходящей через эти точки, имеет вид:

x - xi _ y - yi x2 - xi y2 - yi

.

Подставляя рассчитанные координаты в выражение (12), получаем:

x - 0,1 _ y + 0,9

1,39 - 0,1 = - 0,25 + 0,9

.

Подставляя в выражение (13) значение y = 0, находим x =1,89. Тогда из (10) получаем

выражение для нахождения τ i :

T i = t- = — = 0,53 t 2 . (14)

i x 1,89 2

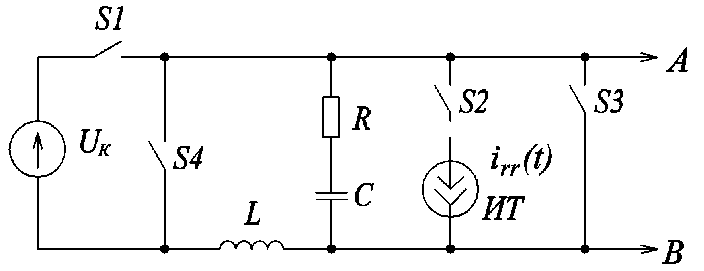

На рисунке 2 представлена эквивалентная схема, предназначенная для расчета переходных процессов, протекающих в СПП при его выключении, и определения значений параметров защитных снабберных цепей, ограничивающих коммутационные

перенапряжения.

Рис. 2 Эквивалентная схема замещения СПП при его выключении.

На рисунке 2 введены следующие обозначения: U К – напряжение на СПП в момент коммутации; L – суммарная индуктивность контура коммутации; ИТ – источник тока, реализующий функцию тока обратного восстановления СПП; R и С – резистор и конденсатор снабберной цепи; S 1– S 4 – идеальные ключи, действием которых воспроизводятся режимы работы СПП при его выключении, А и В – точки, с которых снимается напряжение на СПП.

Режим коммутации осуществляется следующим образом.

-

1. Протекание неограниченного обратного тока ( S 1 и S 3 замкнуты).

-

2. Протекание спадающего обратного тока ( S 3 и S 4 разомкнуты).

В момент t 1 (рис. 1), когда обратный ток i rr достигает амплитудного значения I rr , замыкается S 2 и размыкается S 3. Напряжение u AK , прикладываемое к СПП, возникает между точками А и В (рис. 2).

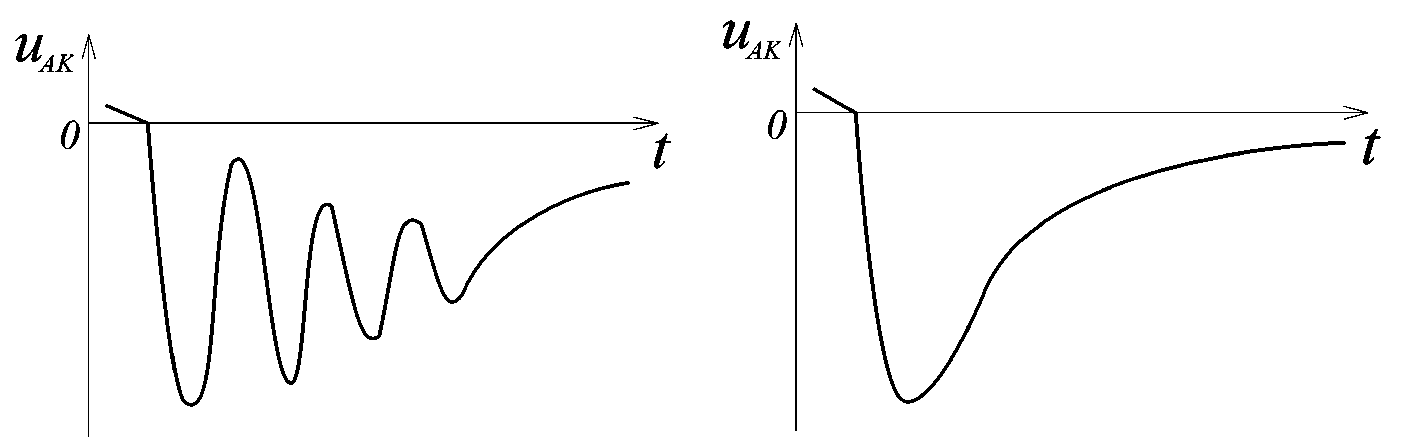

Напряжение u AK на СПП при его выключении может иметь колебательный и апериодический характер. На рис. 3 представлены зависимости напряжения на приборе при различном характере переходных процессов.

а ) б )

Рис. 3 Колебательный ( а ) и апериодический ( б ) характер переходного процесса выключения СПП.

Закон изменения напряжения на СПП для колебательного процесса описывается следующим выражением:

и АК ( t ) = U k + ( A 1

sin o t + Bx cos a t ) exp ( - bt ) + D i exp

t

\

Ti)

где А 1 , В 1 , D 1 – постоянные интегрирования, зависящие от амплитудного значения обратного тока I rr , L , R , C ; b – корень характеристического уравнения, зависящий от L и R ; ω – круговая частота.

Закон изменения напряжения на СПП при апериодическом процессе описывается следующим выражением:

и АК ( t ) = U k + ( A 2 exp( At ) + B2 exp( -At ) ) exp ( - bt ) + D 2 exp

- -

I TiJ

,

где А 2 , В 2 , D 2 – постоянные интегрирования, зависящие от I rr , L , R , C ; λ – корень характеристического уравнения, зависящий от L , С и R .

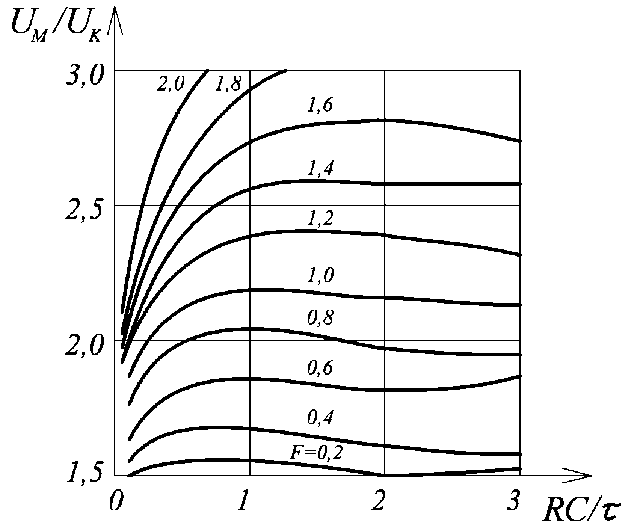

Уравнения (15) и (16) решены с помощью ЭВМ при подстановке различных значений С , R и τ i . На основании результатов расчета построены графики для колебательного и апериодического режима. На рис. 4 изображены полученные кривые для колебательного процесса демпфирования.

Рис. 4 Кривые для выбора значений параметров защитных снабберных цепей при колебательном процессе демпфирования.

Зная значение U M / U K , можно ориентировочно найти значение F (рис. 4) для выбранного СПП, а по нему выбрать приблизительно величины R и С , соответствующие I rr и t rr данного прибора (значение RC / τ i выбирается в пределах 1–5).

По определенным значениям R и С из выражений (15) и (16) рассчитывается максимальное значение обратного напряжения.

Поскольку расчет рабочего режима прибора осуществляется по значениям шести величин (L, UK, R, C, Irr, τi), которые нелинейно влияют друг на друга, в то время как график (рис. 4) содержит только три связи, изначально выбранные значения могут не совпадать с требуемыми или являться неоптимальными. По этой причине требуется проводить расчет фактического значения UM с последовательным приближением к оптимальному результату.

Существуют следующие недостатки описанного метода определения значений параметров снабберных цепей, обеспечивающих защиту СПП от коммутационных перенапряжений при их выключении.

-

1. Значения заряда обратного восстановления Q rrФ и времени обратного

-

2. Значения Q rrФ и t rrФ , рассчитанные на основе справочных данных, являются обобщенными для приборов определенного типа. В реальных СПП наблюдается значительная вариация величин данных параметров [2; 3], поэтому значения параметров защитных снабберных цепей требуется рассчитывать исходя из измеренных величин Q rr и t rr для каждого конкретного прибора.

-

3. В данном методе не учитываются температурные зависимости значений параметров СПП. Поскольку справочные значения параметров приборов определяются при максимально допустимой величине температуры их ПС T jm [4; 5], а в реальных режимах работы СПП эксплуатируются при значительно меньших значениях температуры ПС T j , то величины параметров защитных снабберных цепей окажутся неоптимальными.

-

4. Поскольку значения параметров снабберных цепей определяются приблизительно по графику (рис. 4) и существует определенная погрешность определения, то для обеспечения защиты СПП от коммутационных перенапряжений при расчете вводится запас, позволяющий скомпенсировать данную погрешность. Это приводит к необоснованному завышению значений параметров снабберных цепей.

восстановления trrФ для конкретного режима работы СПП, на основе которых рассчитываются величины параметров снабберных цепей, определяются путем их пересчета из справочных значений Qrr и trr. Это приводит к возникновению погрешности определения QrrФ и trrФ.

Для оптимизации значений параметров снабберных цепей необходимо:

-

– использовать усовершенствованные методики расчета значений параметров снабберных цепей, позволяющие учитывать вариацию величин параметров полупроводниковой структуры (ПС) СПП и их температурную зависимость [6; 7; 8];

-

– применять математические модели реальных СПП [9; 10], в которых существует возможность задавать значения параметров их ПС [11];

-

– учитывать реальные значения параметров контура коммутации [12; 13].