Способы выражения начала действия в чукотско-корякских языках

Автор: Мальцева Алла Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются аналитические конструкции с фазисным глаголом и морфемы с семантикой начала действия, наборы, грамматический статус и степень грамматикализации которых различаются в трех языках чукотскокорякской семьи – чукотском, корякском иалюторском.

Чукотско-корякские языки, синтаксис, аналитическая конструкция, акциональность, инхоатив, инцептив, перегринатив

Короткий адрес: https://sciup.org/147218722

IDR: 147218722 | УДК: 811.551+81''366.58

Текст статьи Способы выражения начала действия в чукотско-корякских языках

-

(1) ал., с.-в., кич. (совр. фольк.)

Гауволинат ойик. [Жукова 1988: текст 51, предл. 227]

ɣa=ŋvo=lina=t oji=kPP=начать(ся)=3nsgS=DU есть=CV.loc

‘Начали (они двое) есть.’ (непереходный лексический глагол)

-

(2) кор., чавч., соб. (совр. фольк.)

Тыяӈвоӈнав’в’э ынну калик.

tə=ja=ŋvo=ŋ=na=wwe ənn=u kali=k

‘Я буду рыбу красить.’ (переходный лексический глагол)

В корякском и алюторском языках аналитические конструкции с фазисным глаголом очень частотны, а в чукотском языке редки. Глагол məɣo - ‘начать(ся)’ в оригинальных чукотских текстах чаще встречается в качестве самостоятельного предиката при субъектах, выраженных пропозитивными именами: начался урок , день ; началось собрание . Возможно, такое употребление является калькой соответствующих русских конструкций.

-

(3) чук. (середина XX в., худож. лит.)

К’олеы’лён торымгогъэ тэн’эвытрыкэ. [Рытхэу, 1964. С. 65]

qoɬe=ʔəɬo=n torə=mɣo=ɣʔe другой=день=ABS.sg новый=начать(ся)=3sgS+PFV teŋ=e=vətrə=ke красивый=NEG=видимый=NEG

‘Следующий день только что начался незаметно.’

Синтетические средства выражения начала действия

Синтетические средства выражения начальной фазы действия в чукотско-корякских языках многочисленны: это несколько морфем с инхоативной, инцептивной и перегринативной семантикой, часто имеющие одинаковую форму во всех трех языках, но различающиеся по грамматическому статусу, степени грамматикализации и употреблению.

Инхоатив . Форма нейтрального инхоатива, обозначающего собственно начальную фазу действия, без дополнительной акциональной семантики, имеется в чукотском и корякском языках.

В чукотском языке в этом качестве используются два алломорфа одной морфемы = ŋŋo / = mɣo . Второй из них полностью идентичен основе фазисного глагола m(ə)ɣo - ‘начать(ся)’. Видимо, по этой причине, а также из-за гораздо более редкого употребления второго алломорфа исследователи чукотского языка выделяли как грамматический показатель инхоатива только аффикс = ŋŋo [Скорик, 1977. С. 193; Недялков и др., 1983. С. 227]. М. Данн впервые показал, что алломорф = mɣo при присоединении к глагольным основам не может рассматриваться как основа фазисного глагола, так как располагается последним в ряду других акцио-нальных морфем, как и алломорф = ŋŋo , что доказывает одинаковую степень их грамматикализации. Поскольку никакого особого фонетического или морфологического контекста ни один из алломорфов не требует, то они могут расцениваться как свободные варианты морфемы инхоатива [Dunn, 1999. Р. 254–255, 257].

Аффикс = ŋŋo / = mɣo в чукотском языке более частотен в функции показателя необязательного формообразования, причем встречается как в финитных, так и в инфинитных формах, но может также выступать в качестве транспозиционно-характеризующего, образуя глагольные основы от основ других частей речи и придавая им одновременно инхоативное значение.

-

(4) чук. (начало XX в., фольк.)

Ынко-м равэтгавн’ын’оэ... [Тынэтэгын, 1940. С. 24]

ən=ko-əm ra=vetɣaw=ŋə=ŋo=ʔe он=LOC-part DES=говорить=DES=INCH=3sgS+PFV

‘Затем попытался заговорить...’ (функция необязательного формообразования)

-

(5) чук. (совр. публиц.)

Мэгчерымгогъэ педучилищак ... [Мургин нутэнут. 11.01.1997. С. 4]

‘Начала работать в педучилище...’ (транспозиционно-характеризующая функция)

Аффикс инхоатива в чукотском языке не является полным семантическим аналогом конструкции с фазисным глаголом, именно поэтому инхоативный показатель может включаться в словоформу фазисного глагола, как это отмечалось в работе [Недялков и др., 1983. С 227].

-

(6) чук. (совр. публиц.)

Моомгок 90-ӄавкэн гивиткут у’рэтыльыт округык тъарыӈ нъэлгъэт... [Мургин нутэнут. 29.05.1997. С. 4]

moo=mɣo=k 90=qaw=ken ɣivi=tku=t начать(ся)=INCH=CV.loc 90=NUM.ord=REL.sg прожить год=ITER=ABS.pl

ʔuretə=ɬʔə=t okruɣə=k tʔarə=ŋ nʔel=ɣʔət родиться=ATR=ABS.pl округ=LOC недостаточно=ADV стать=3plS+PFV

‘С начала 1990-х годов в округе уменьшилась рождаемость.’

В корякском языке инхоативный показатель = ŋəvo используется менее активно, чем в чукотском языке. Он встречается во всех модально-временных финитных и инфинитных формах в качестве средства необязательного формообразования, однако не может употребляться как транспонирующий. Преимущественно аффикс = ŋəvo функционирует в словоформах настоящего времени.

-

(7) кор., чавч., соб. (совр. фольк.)

Кончаёӈəвоӈнэн ятан мимлэ.

ko=n=čaj=o= ŋəvo =ŋ=nen jatan miml=e

PRES=CAUS=чай=VBLZ.потребить= INCH =PFV=3sgS+3P даже вода=INSTR

‘Поит его чаем из одной воды.’

Данный суффикс сочетается с транспонирующими инцептивными показателями и может включаться в словоформу фазисного глагола ŋəvo- ‘начать(ся)’.

-

(8) кор., чавч., тиг. (начало XX в., худож. лит.)

lьlьw, ic‘aw, pьlaku. [Кеккетын, 1936.

Jeqqe gьtgajo‘aŋvok mьccetejkьŋnew velьtkojaŋ

С. 77–78]

jeqqe ɣətɣa=johə=ŋvo=k məč=če=tejkə=ŋ=ne=w еще осень=VBLZ.inc=INCH=CV.loc 1nsgA=POT=делать=PFV=3nsgP=PL velə=tko=ja=ŋ lili=w ičha=w плата=VBLZ.iter=дом=DAT рукавица=ABS.pl кухлянка=ABS.pl pəlak=u торбаз=ABS.pl

‘Еще до наступления осени мы сделаем для магазина рукавицы, кухлянки, торбаза.’

-

(9) кор., чавч. (совр. публиц.)

Мэн,ив’ кымин,у тойын,вон,волай ейгучев’н,ык округын,к,о нэвинненэв’ пылв’ынта ак,авынвын, . [Народовластие. 31.08.1996. С. 1]

|

meŋi=w который=ABS.pl jejɣučewŋə=k учиться=CV.loc pəlwənt=a железо=INSTR |

kəmiŋ=u tojə=ŋvo=ŋvo=la=j ребенок=ABS.pl новый=начать(ся)=INCH=PL=3sgS+PFV okruɣə=ŋqo ne=winnen=ne=w округ=ABL LowA=помогать=3nsgP=PL haqavə=nvə=ŋ отправиться=NMLZ.loc=DAT |

‘Тем детям, которые только начали учиться, от округа помогают деньгами на проезд.’

Инцептив обозначает начало неконтролируемого действия или состояния. Морфема ин-цептива совпадает во всех трех языках: = rʔu (чук.) / = ruʔ (ал.) / = juh (кор.), но ее функциональный статус различается. В корякском и алюторском языках она может быть только транспонирующей и образует преимущественно от именных, редко от качественных или адвербиальных, основ замкнутый класс метеорологических глаголов с семантикой начала природного феномена.

-

(10) ал., с.-в., кич. (совр. фольк.)

Кəтəвəл нуӈаларуʔа əтəкə нитəн.

kətəvəl nuŋ=ala=ruʔ=a ə=təkə n=itə=n не надо CV.neg=лето=VBLZ.inc=CV.neg они=DAT.pl 3.OPT=быть=3sgS

‘Пусть лето не наступит для них.’

В чукотском языке аналогичная транспонирующая функция у данного аффикса также имеется, иллюстрацией может послужить его первое употребление в следующем примере.

-

(11) чук. (совр. публиц.)

25.05.1996. С. 5]

Ӈаргынэн омръоӈӈогъэ, ымыльо тылгыръуркын ы’льыл, тинтин. [Мургин нутэнут.

|

ŋarɣən=en вне=NMLZ ʔəɬ=ʔəɬ снег=RED |

om= rʔo =ŋŋo=ɣʔe əməɬʔ=o təɬɣə= rʔu =rkən теплый= VBLZ.inc =INCH=3sgS+PFV весь=ABS.pl таять= INC =IPFV tin=tin лед=RED |

‘На улице стало теплеть, всё начало таять, снег, лед.’

Однако в чукотском языке аффикс = rʔu может также выполнять функцию необязательного формообразовательного показателя, присоединяясь к глагольным основам. В этом случае ограничение на семантику глагольных основ не накладывается: они могут обозначать как состояние природы или человека, как во втором употреблении данного аффикса в приведенном выше примере, так и действия.

-

(12) чук. (середина XX в., худож. лит.)

...Ӄэргынкаавына валёмнэн ынпыӈэвӄэй ӈынваӈэръольын. [Ятгыргын, 1987. С. 35]

qerɣənkawə=na waɬom=nen ənpə=ŋew=qej pers=LOC слушать=3sgA+3sgP старый=женщина=DIM

ŋənwaŋe=rʔo=ɬʔə=n ворчать=INC=ATR=3sgS

‘Кэргынккаав услышал, как старушка заворчала.’

М. Данн рассматривает употребление данного показателя в безличных глаголах и в личных формах как два омонимичных аффикса: метеорологический инхоатив и показатель коллективного субъекта из группы глагольных квантификаторов [Dunn, 1999. Р. 259, 264]. Действительно, личные формы с аффиксом = rʔu часто употребляются во множественном числе и связаны с множеством субъектов.

-

(13) чук. (середина XX в., худож. лит.)

Ынык яачы тыллырагты рэск’ивръугъэт ы’ттъыт... [Рытхэу, 1964. С. 69]

ən=ək jaačə təllə=ra=ɣtə re=sqiw=rʔu=ɣʔet он=LOC сзади дверь=дом=LAT дом=VBLZ.per=INC=3plS+PFV

‘За ним в дверь позаходили собаки.’

Не случайно П. Я. Скорик называл эти формы «видом массовости действия». П. Я. Скорик, как и М. Данн, говорил об омонимии видового суффикса и суффикса отыменного образования глаголов, но, в отличие от М. Данна, считал, что показатель = rʔu как видовой присоединяется не только к непереходным, но и к переходным глаголам, причем при непереходных глаголах характеризуется массовый характер действия в отношении субъекта, а при переходных – в отношении объекта [Скорик, 1977. С. 186–187].

Сплошная выборка из оригинальных текстов на чукотском языке показывает, что множественное число субъектов не является обязательным условием для употребления данного показателя. Имеются примеры личных форм с единственным числом субъекта.

-

(14) чук. (середина XX в., фольк.)

К’ъочаткойн’ын камаграръогъэ ынкъам въигъи. [Беликов, 1979. С. 23]

qʔočatko=jŋə=n kamaɣra=rʔo=ɣʔe ənkʔam vʔi=ɣʔi pers=AUG=ABS.sg шевелиться=INC=3sgS+PFV и умереть=3sgS+PFV

‘Сильнейший Кочатко (раненый богатырь) задрожал и умер.’

Приведенные примеры позволяют выделить у показателя = rʔu инвариантную семантику неконтролируемости начала действия или состояния, которая по-разному проявляется в различных употреблениях данного аффикса: начало определенного природного явления, появление, как правило, внезапное, состояния человека, обусловленное внешним воздействием или его внутренними качествами, начало массового действия, контролировать которое, действительно, невозможно.

Показатель инцептива в разных функциях может комбинироваться с аффиксом инхоатива.

-

(15) чук. (середина XX в., фолькл., пер.)

Ныкэрон’н’ок камэтварон’н’оат. [Меновщиков, 1948. С. 110]

nəke=rʔo=ŋŋo=k kametwa=rʔo=ŋŋo=ʔat ночь=VBLZ.inc=INCH=CV.loc есть=INC=INCH=3plS+PFV

‘Когда наступила ночь, стали есть.’

Инхоатив начала длительного действия. Самостоятельный показатель, маркирующий начало длительного действия, отмечен в корякском и алюторском языках. В «Грамматике корякского языка» зафиксирован суффикс = lqiv / =lqev со значением однократности действия. Однако в приведенных примерах, иллюстрирующих употребление данной морфемы [Жукова, 1972. С. 211], присутствует, скорее, фазовая семантика начинательности.

В описаниях алюторского языка отмечается, что суффикс = lqi(v) имеет значения начина-тельности, длительности или однократности действия [Нагаяма, 2003. С. 26; Кибрик и др., 2000. С. 439]. Из-за внутренней сложности семантики данного показателя при глоссировании текстов в работе [Кибрик и др., 2000] авторы предпочли не присваивать ему ни одного из выявленных значений и оставили без содержательной глоссы.

В значении аффикса = lqiv важен момент начала длительного процесса или регулярного действия, именно поэтому он присоединяется к основам глаголов с такой семантикой и не используется в словоформах глаголов, обозначающих точечные действия, например arat -‘упасть’. В следующем примере появление аффикса = lqiv в словоформе глагола təm - ‘убить’ (медиальная основа - nəm -) обусловлено наличием предшествующего итеративного показателя и последующего показателя имперфективного вида, с помощью которых точечное действие преобразовано в регулярное.

-

(16) ал., с.-в., култ. (1950-е гг., фольк.)

Наӈвуткынав’ калилʔу тəмəткук то икав’ тыткав’в’и ... нанмыткулӄивыткынав’ . [Вдовин, 1955. Тетрадь 10, с. 218]

na=ŋvu=tkə=na=w kali=lʔ=u təmə=tku=k to

LowA=начать(ся)=IPFV=3nsgP=PL узор=ATR=ABS.pl убить=ITER=CV.loc и ikaw tətka=wwi na=nmə=tku=lqivə=tkə=na еще морж=ABS.pl LowA=убить=ITER=INCH-DUR=IPFV=3nsgP

‘Начинают нерп убивать, и еще моржей убивают.’

В перфективных формах индикатива актуализируется сема начинательности, в имперфективных формах, гораздо более частотных, – сема длительности, и показатель приобретает дуративное или абитуальное значение.

Перегринатив. Морфема перегринатива с семантикой ‘идти [куда-либо] с целью совершения действия, указанного в основе’, рассматриваемой как дериватема, на территории Сибири засвидетельствована в тунгусо-маньчжурских, эскимосско-алеутских и чукотско-камчатских языках [Мельчук, 1998. С. 414].

В описаниях чукотско-камчатских языков данная морфема выделена для ительменского языка [Володин, 1976. С. 207–208], а также для чукотского и алюторского языков, в которых перегринатив грамматикализован полностью. Материального сходства между морфемами перегринатива в ительменском и чукотско-корякских языках нет.

В описании чукотского языка П. Я. Скорик в ряду других способов внутрикатегориально-го словообразования глаголов рассматривает продуктивный суффикс = sqiw / = sqew , который от переходных и непереходных глагольных основ образует глаголы со значением «направляться для совершения действия, обозначенного производящим глаголом» [Скорик, 1977. С. 216]. М. Данн называет такие формы целевыми (purposive), рассматривает их как результат модальной деривации, несущей дополнительное значение ‘идти с целью выполнить действие, обозначенное в основе глагола’ (‘going in order to X’) [Dunn, 1999. Р. 267–268].

В описаниях алюторского языка постфикс = s(ə)qiv включен в словарь морфем с семантикой ‘глагольный суффикс со значением ‘пойти сделать что-либо’ [Кибрик и др., 2000. С. 442].

В чукотско-корякских языках морфема перегринатива по происхождению связана с инхоативным постфиксом = lqiv / = lqev . Появление перегринативной семантики и грамматикализация в новом значении сопровождаются изменением фонетического облика данного аффикса в связи с характерным для этих языков чередованием l / s (ал.), l / č (чук.), которое в чукотско-корякских языках обычно свидетельствует либо о переносе семантики морфемы (как корневой, так и аффиксальной) в другую понятийную сферу, либо о ее грамматикализации.

-

(17) ал., с.-в., кич. (совр. фольк.)

Ратомга ӄонпəӈ наӆаʔусӄивəткəн. [Жукова, 1988. Текст 51, предл. 133]

ra=tomɣ=a qonpəŋ na=ļaʔu=sqivə=tkə=n дом=друг=INSTR всегда LowA=видеть=PER=IPFV=3sgP

‘Соседи постоянно приходили навещать его.’

Присоединение перегринативного показателя добавляет необязательную валентность ди-ректива-финиша.

-

(18) чук. (совр. фольк.)

... мыныткивыск’ивмык омъянвэты... [Чукотские сказки, 1975. С. 50]

mənə=tkivə= sqiw =mək om=janw= etə

‘Пойдем ночевать в теплое место.’

В корякском языке, в отличие от чукотского и алюторского, процесс грамматикализации перегринатива протекает неравномерно.

В южных говорах этот процесс завершился аналогично ситуации в чукотском и алюторском языках, и морфема с перегринативной семантикой ( =tqiv / =tqev ) полностью отделилась и по форме, и по значению от инхоативной.

-

(19) кор., чавч., соб. (совр. фольк.)

То ӈанӄо ... яёл гэлэлин эв’ыйитӄивылъын.

to ŋanqo jajol ɣe=le=lin ewəji=tqivə=lhə=n и потом лиса PP=идти=3sgS есть=PER=ATR=3sgS

‘Потом лиса пришла, чтобы поесть.’

-

(20) кор., чавч., пал. (совр. фольк.)

Йаво, мəлэг’утӄив’нэв’. [Жукова, 1988. Текст 5, предл. 23]

‘Подожди-ка, схожу навестить их.’

После грамматикализации перегринатива в разных южных говорах корякского языка инхоативное значение может выражаться по-разному. В говоре с. Соболево любое инхоативное значение передается только морфемой = ŋ(ə)vo, а в паланском говоре, при наличии грамматикализованной перегринативной морфемы =tqiv , сохраняется исходная форма = lqiv / = lqev с семантикой начала длительного действия.

-

(21) кор., чавч., пал. (совр. фольк.)

Гаӈтолэн Ӄуткəнеӄу ӈайӈəнойтəӈ то йэӄэ-ӄа йитукаткинуӈваткэлӄэвэ. [Жукова, 1988.

Текст 11, предл. 13]

ɣa=ŋto=len qutkə=ņeӄu ŋajŋəno=jtəŋ to jeq=e-qa

и что=INSTR-part

PP=выйти=3sgS pers=AUG вне дома=LAT jitukat=kinuŋva=tke=lqev=e жарить=мясо=пахнуть=INCH=3sgS

‘Вышел Куткынеку из дома, и чем же... жареным мясом запахло.’

В данном примере семантика показателя =lqev однозначно прочитывается как инхоативная, поскольку предикат безличный.

В северных говорах корякского языка грамматикализация перегринатива не произошла, поэтому перегринативное значение наряду с инхоативным передается аффиксом = lqiv / =lqev .

-

(22) кор., чавч., ветв. (совр. фольк.)

Эмэт г’ачаллё актыка мытг’ылӄивын, мыев’ унмо-о-ок-ӄок, тыкутг’ылыӈ.

|

emet hača=llʲo |

aktəka mə=thə= lqiv ə=n |

|

даже моча=положить внутрь məjew unmək qok потому что много ох |

невозможно 1sgA.OPT=лить= PER =3sgP tə=ku=thələ=ŋ 1sgS=PRES=болеть=PFV |

‘Даже горшок с мочой не могу сходить вылить, потому что очень, ох, болею.’

Приведенный пример не вызывает затруднений в трактовке семантики показателя = lqiv как перегринативной, так как выливать мочу у кочевых коряков предписывается только в определенном месте за пределами дома, куда нужно идти. Обычно это место находится недалеко от дома, но в цитируемой сказке оно намеренно выбрано на вершине высокой горы, куда лиса, сказавшись больной, отправляет женщину-кэле (вредоносное существо), чтобы избавиться от нее.

Соотношение аналитического и синтетического способоввыражения начальной фазы действия

Статистический анализ примеров употребления форм и конструкций со значением начи-нательности в текстах разных жанров показал их различную востребованность в разных языках (см. таблицу, рисунок).

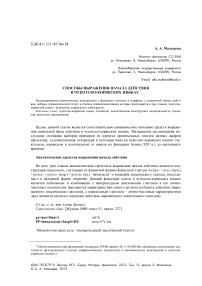

Чукотский язык, наиболее сильный язык чукотско-корякской семьи, сохраняющий письменную традицию, кардинально отличается от алюторского и корякского существенным преобладанием синтетических форм над аналитическими фазисными конструкциями. Грамматикализация инхоативного показателя в чукотском языке привела к смещению аналитических конструкций с фазисным глаголом на периферию системы. Влияние русского языка в новых жанрах (художественной литературе и публицистике), вероятно, проявилось лишь в незначительном увеличении доли аналитических конструкций.

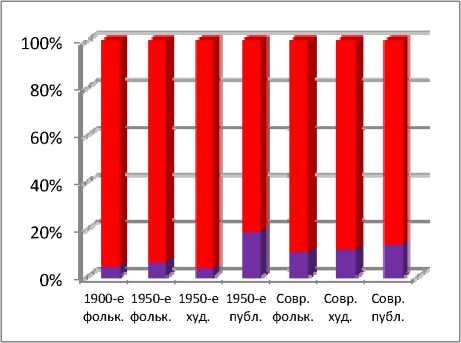

В корякском языке доля аналитических фазисных конструкций велика, однако развитие художественной литературы и особенно публицистики привело к результату, обратному зафиксированной в чукотском языке ситуации: доля синтетических конструкций в новых жанрах по сравнению с фольклором возрастает и составляет существенно более половины всех употреблений фазисных конструкций с семантикой начала действия.

Количественная характеристика конструкций и форм с семантикой начала действия в чукотско-корякских языках *

|

Конструкции и формы |

Начало XX в. |

Середина XX в. |

Совр. |

||||||

|

фольк. |

худож. |

фольк. |

худож. |

публ. |

фольк. |

худож. |

публ. |

||

|

Конструкция сказуемого [ mɣo = / moo = (чук.) / ŋəvo = (кор.) / ŋəvu (ал.) ‘на-чать(ся)’ + CV.loc] |

чук. |

15 |

31 |

32 |

32 |

42 |

25 |

58 |

|

|

кор. |

420 |

145 |

429 |

276 |

318 |

||||

|

ал. |

297 |

811 |

882 |

||||||

|

Аффикс инхоатива = ŋŋo / = ŋo (чук.) / = ŋvo (кор.) |

чук. |

286/4 |

299/10 |

618/14 |

135/5 |

235/4 |

138/6 |

287/18 |

|

|

кор. |

222/0 |

92/0 |

203/1 |

309/0 |

496/0 |

||||

|

ал. |

|||||||||

|

Аффикс ин-цептива = rʔu (чук.) / = ruʔ (ал.) / = juh (кор.) |

чук. |

21/43 |

117/144 |

28/81 |

2/7 |

32/50 |

25/45 |

22/57 |

|

|

кор. |

0/20 |

0/1 |

0/5 |

0/6 |

0/13 |

||||

|

ал. |

0/5 |

0/74 |

0/56 |

||||||

|

Аффикс инхоатива-дуратива = lqiv |

чук. |

0/4 |

|||||||

|

кор. |

27/77 |

0/9 |

16/34 |

5/11 |

0/8 |

||||

|

ал. |

18 |

693/96 |

151/0 |

||||||

|

Аффикс пере-гринатива = sqiv (чук., ал.) / = čqiv (чук., кор.) / = tqiv (кор.) |

чук. |

59/79 |

95/17 |

90/1 |

2/ |

88/1 |

27/0 |

58/0 |

|

|

кор. |

7/6 |

– |

15/0 |

7/0 |

– |

||||

|

ал. |

58 |

23/1 |

188 |

||||||

* Для аффиксов в клетках таблицы первым указано количество употреблений в функции формообразовательного (нетранспонирующего) показателя, вторым – количество употреблений в функции вербализатора (транспонирующего показателя).

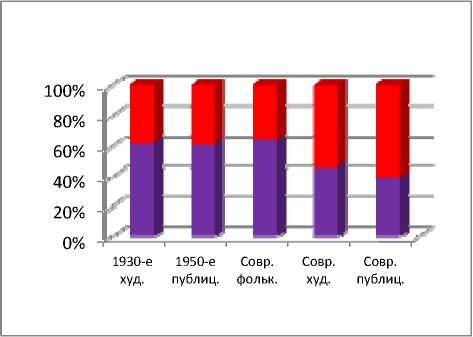

Сходная ситуация имеет место и в алюторском языке. Наибольший всплеск синтезации в сфере фазисных конструкций отмечается в середине века в текстах, собранных И. С. Вдовиным, которые по стилю приближены к художественным.

Объяснением разнонаправленных тенденций в контактно обусловленных изменениях систем фазисных конструкций могут послужить следующие гипотезы. В наиболее многочисленных и сильных в социолингвистическом отношении языках процессы грамматикализации протекают более интенсивно, поэтому в чукотском языке грамматикализация инхоатива прошла раньше, чем в корякском и алюторском языках. Влияние русского языка проявилось в том, что низкая частотность уже выходящих из употребления, но структурно конгруэнтных русским аналитических конструкций с фазисным глаголом, несколько возросла. Появление стилистической дифференциации – катализатор заложенных в системе путей грамматикализации, даже если явление, подвергающееся грамматикализации, структурно неконгруэнтно языку-донору. В корякском и алюторском языках грамматикализация инхоативных показателей в период начала интенсивного влияния русского языка как раз только началась, поэтому развитие художественного и особенно публицистического стилей повлияло на интенсификацию этого процесса.

Соотношение частотности аналитических конструкций и синтетических форм с семантикой начала действия в чукотском ( а ), корякском ( б ) и алюторском ( в ) языках

Я Аналитические

Я Синтетические

а

б

Выводы

В чукотско-корякских языках имеется значительное количество средств выражения семантики начинательности: аналитические конструкции с фазисным глаголом и несколько морфем с разным грамматическим статусом. При материальном сходстве этого типа морфем в отдельных чукотско-корякских языках имеются разные их наборы, различна и степень их грамматикализации.

Морфема инхоатива связана с основой глагола ‘начать(ся)’, формирующего аналитические фазисные конструкции. В качестве грамматической морфемы она используется только в чукотском и корякском языках, причем в чукотском является гораздо более грамматикализованной и вытесняет аналитические конструкции с фазисным глаголом, в то время как в корякском языке аналитические конструкции и формы с инхоативом имеют сходную частотность и распределены в большей степени по сочетаемости с разными модально-временными формами.

Фазовая морфема с семантикой начала длительного действия явилась источником, из которого развился показатель перегринатива, грамматикализованный в корякском языке в гораздо меньшей степени, чем в чукотском и алюторском, в разных говорах корякского языка наблюдаются проявления его большей или меньшей выделенности из фазисного показателя инхоатива.

Фазисная морфема инцептива, зафиксированная во всех трех языках, имеет существенную разницу в функционировании. В чукотском языке данная морфема используется как во внут-риклассной, так и в межклассной деривации, а в корякском и алюторском языках она ограничена транспонирующей функцией и связана с образованием только метеорологических глаголов.

Список литературы Способы выражения начала действия в чукотско-корякских языках

- Володин А. П. Ительменский язык: Моногр. Л.: Наука, 1976.

- Жукова А. Н. Грамматика корякского языка: Моногр. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1972.

- Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Муравьева И. А. Язык и фольклор алюторцев: Коллект. моногр. М.: Наследие, 2000.

- Мельчук И. А. Курс общей морфологии: Моногр. М.; Вена: Языки русской культуры, 1998. Т. 2, ч. 2: Морфологические значения.

- Нагаяма Ю. Очерк грамматики алюторского языка: Моногр. Kyoto, 2003.

- Недялков В. П., Инэнликэй П. И., Рахтилин В. Г. Чукотские конструкции с субъектным инфинитивом // Категории глагола и структура предложения. Конструкции с предикатными актантами: Коллект. моногр. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1983. С. 221-234.

- Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка: В 2 ч. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1977. Ч. 2: Глагол, наречие, служебные слова.

- Dunn M. J. A Grammar of Chukchi: A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy of Australian National Univ. 1999.