Сравнение биомеханических свойств различных видов шовного материала при создании сухожильного шва в эксперименте

Автор: Малишевский В.М., Паськов Р.В., Сергеев К.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.30, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Основное внимание в исследованиях последних 20 лет было посвящено вопросам изучения видов сухожильных швов и патоморфологии репарации сухожилий. При этом биомеханические свойства шовного материала при первичном восстановлении сухожилий сгибателей изучены недостаточно. Наиболее современным методом биомеханической оценки прочности шовного материала является циклическое тестирование, которое заключается в повторных применениях и снятиях нагрузки, что имитирует динамические условия в процедурах послеоперационной реабилитации.Цель работы - провести сравнительный анализ прочности различных видов шовного материала при циклической нагрузке на биологической модели сухожилия.Материалы и методы. В ходе экспериментального исследования изучены 80 сухожилий сгибателей пальцев свиньи. Все сшитые сухожилия проверены на тестовой универсальной машине. Группа I восстановлена с использованием полипропилена, группа II - плетеной полиамидной нити, группа III - комплексной политетрафторэтиленовой нити и группа IV - сверхэластичной нити из никелида титана. Для проведения циклической нагрузки использовали стандартный протокол Chang.Результаты. После выполнения всего цикла нагрузки в группах I и II сохранилось только 25 % состоятельных швов, в группе III - 80 %, в группе IV - 85 %. При попарном сравнении было установлено, что разрыв шва встречался значимо чаще в группах I и II в сравнении с группами III и IV. Необратимый зазор регистрировался значимо чаще в группе I в сравнении с группой IV. Разрывов узлов и прорезывания тканей ни в одной группе не было выявлено.Обсуждение. На сегодняшний день тема биомеханических свойств шовного материала остается малоизученной, а в имеющихся экспериментальных исследованиях используют метод статических испытаний под нагрузкой до отказа, тогда как циклические испытания лучше подходят для моделирования послеоперационных условий. Поиски «идеального» шовного материала для восстановления сухожилия сгибателя, который должен предотвращать образование разрывов, но сохранять свои свойства растяжения до тех пор, пока восстановление не достигнет прочности, продолжаются.Заключение. Cамые лучшие биомеханические свойства для создания сухожильного шва показали политетрафторэтиленовые и никелид-титановые нити в виде линейной прочности, хорошей эластичности и низкой пластичности шовного материала. Значимых различий между полипропиленовой и плетенной полиамидной нитью выявлено не было.

Сухожилие, циклическая нагрузка, никелид титана, сухожильный шов

Короткий адрес: https://sciup.org/142240814

IDR: 142240814 | УДК: 616.74-018.38-089.84:615.468.6:615.81:616-092.4 | DOI: 10.18019/1028-4427-2024-30-1-99-106

Текст научной статьи Сравнение биомеханических свойств различных видов шовного материала при создании сухожильного шва в эксперименте

Раны кисти с повреждением сухожилий составляют до 18,8 % от всех повреждений верхних конечностей [1, 2]. При этом повреждения сухожилий сгибателей характеризуются значительными сроками временной нетрудоспособности и высоким уровнем инвалидизации – от 21 до 28 % всех свидетельствованных во МСЭК по поводу последствий травматических повреждений [3, 4].

Несмотря на более чем столетний опыт изучения и применения техники шва сухожилий сгибателей, неудовлетворительные результаты после операций составляют от 7 до 30 % случаев. Одним из основных объяснений таких результатов является недостаточная прочность сухожильного шва. Механическое сопротивление скольжению сухожилий состоит из внешних и внутренних источников сопротивления [5, 6]. После выполнения сухожильного шва внутреннее сопротивление увеличивается на 27,4 % для методов восстановления с низким коэффициентом трения и на 59,9 % для техники восстановления с высоким коэффициентом трения. Внешнее сопротивление также может резко возрастать после травм и хирургических вмешательств вследствие отека мягких тканей, отека суставов и вызванного болью сокращения мышц-антагонистов [7, 8, 9]. В связи с этим актуальным является изучение способов увеличения прочности восстановления сухожилий кисти.

Прочность сухожильного шва зависит от следующих параметров: вид шовного материала; его калибр; количество нитей, проходящее через поперечник сухожилия; конфигурация петли; расстояние отступа от конца сухожилия; дополнительное натяжение места сухожильного контакта и расположение узла [10, 11, 12]. Исследования последних 20 лет были сфокусированы на вопросах изучения видов сухожильных швов и патоморфологии репарации сухожилий, но биомеханические свойства шовного материала при первичном восстановлении сухожилий сгибателей изучены недостаточно. При этом значение имеет не столько прочность самой нити, сколько её прочность в узле, так как для большинства нитей потеря прочности в узле составляет от 10 до 50 % от исходной [13, 14]. Прочность узла связана с поверхностными свойствами нитей, определяющими скольжение. Одна из современных мировых тенденций хирургии – использование синтетических не рассасывающихся шовных материалов для наложения сухожильных швов. В рамках данного направления проводится разработка и внедрение в хирургическую практику новых видов материалов с улучшенными характеристиками.

После открытия В.Э. Гюнтером явления гистерезисного запаздывания биологических тканей в российской практике стали применять новый класс биосовместимых материалов – сверхэластичные сплавы с памятью формы [15, 16, 17, 18]. В 2006 году был получен патент на способ изготовления сверхэластичной нити из никелида титана [17, 18]. В исходном состоянии проволочные образцы и нити представляют собой композит, состоящий из сердцевины – монолитного никелида титана - и поверхностного слоя, обладающего микроструктурной поверхностью. Диаметр нитей из никелида титана колеблется в диапазоне от 60 до 120 мкм. Нити имеют микроструктурную поверхность, повышающую площадь их контакта с соединяемыми тканями. Также они способны надежно функционировать в организме в условиях знакопеременного воздействия, благодаря своей эластичности и упругости, что делает их перспективными для использования в создании сухожильного шва [19, 20]. Прочность этого материала для восстановления сухожилий изучена недостаточно, поэтому актуальным является сравнение его биомеханических свойств с более распространенными шовными материалами.

Цель работы – провести сравнительный анализ прочности различных видов шовного материала при циклической нагрузке на биологической модели сухожилия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

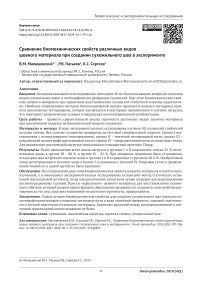

Были изучены 80 сухожилий сгибателей II пальцев передних конечностей, взятых у пятимесячных поросят весом 90-110 кг. Средний диаметр и длина каждого свиного сухожилия составили 5 ± 1 мм и 60 ± 10 мм, соответственно, что коррелирует с параметрами сухожилий глубокого сгибателя пальцев человека. Через каждое свиное сухожилие наносили поперечный разрез скальпелем. Область разреза соответствовала основанию механического пальца, конструкция которого описана ниже, для имитации полного повреждения сухожилия в «трудной анатомической зоне». Затем концы поврежденных сухожилий были восстановлены одним хирургом с использованием четырех видов шовного материала 6-нитевым швом M-Tang [21, 22] (рис. 1).

Калибр шовного материала составил 4/0 (0,15 мм), отступ от концов сухожилий – 10 мм, длина петли – 2 мм. Для более объективного изучения прочности шовного материала дополнительный эпитендиноз-ный шов не накладывали. Для данного вида исследования получения одобрения институционального комитета по этике не требовалось.

Рис. 1. Техника выполнения 6-нитевого шва M-Tang

В зависимости от используемого шовного материала все сухожилия были случайным образом распределены на четыре группы, по 20 образцов в каждой: группа I – полипропиленовая (монофи-ламентная) синтетическая нить; группа II – нить нерассасывающаяся полиамидная плетеная; группа III – комплексная нить политетрафторэтиленовая и группа IV – сверхэластичная нить из никелида титана.

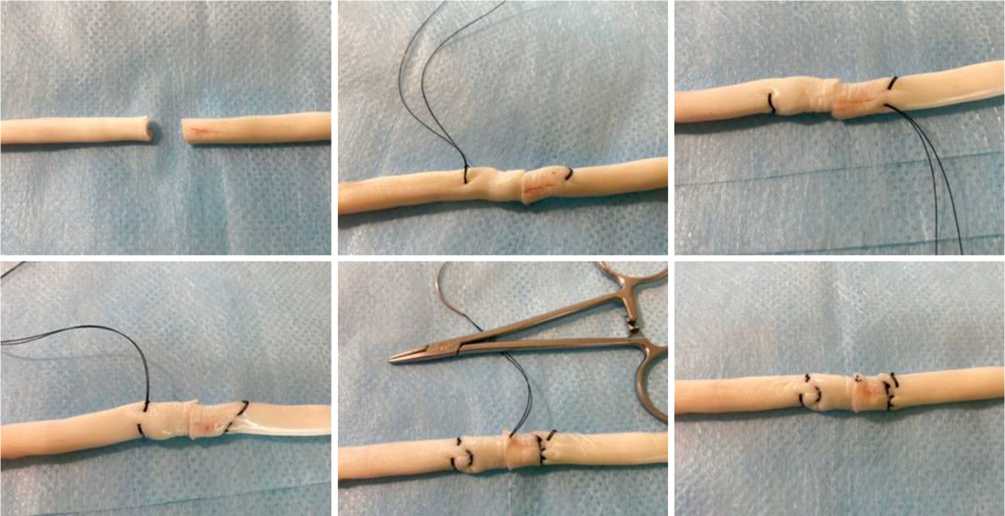

Сшитые сухожилия выдерживали при температуре 5 °C и гидратировали до проведения испытаний на прочность и циклических испытаний [23]. На заключительном этапе все восстановленные сухожилия исследовали с помощью оригинального устройства (рис. 2).

Ранее нами разработано устройство (заявка на патент РФ № 2023119917 от 28 июля 2023 г.) для применения протоколов циклического тестирования к исследованию биологической модели сухожильного шва. Дистальный конец сухожилия закрепляли в механическом пальце с помощью зажимного винта, а проксимальный конец сухожилия прикрепляли к сервоприводу. Для создания статической нагрузки использовали вес в 1 кг, что позволило добиться полного разгибания пальца в начале каждого цикла и обеспечить предстартовую нагрузку.

Рис. 2. Устройство для отработки навыков наложения сухожильного шва с проверкой его прочности (а). Схема проведения цикличного испытания на прочность (б)

Для определения усталостной прочности шов ного материала, которая складывается из количества циклов и приложенной нагрузки, используемых в протоколах циклических испытаний для сухожильного шва, применен стандартный протокол M.K. Chang et al. [24, 25, 26]. Он представляет собой циклическое испытание на прочность при растяжении с использованием 2 Н для предварительной нагрузки, затем циклической нагрузки 15 Н для имитации пассивной мобилизации и 2000 циклов с частотой 0,3 Гц или до тех пор, пока не порвется шовная нить. Это циклическое испытание на прочность при растяжении проводили в соответствии с ранее опубликованными работами. Для каждого цикла было получено визуальное подтверждение каждого изучаемого параметра с помощью видеофиксации.

Статистический анализ проведен с помощью IBM SPSS 28.0.1. Количественные данные представлены в виде среднего арифметического со стандартным отклонением (M ± SD) при нормальном распределении и в виде медианы с интерквартильным размахом Ме [27, 28] при распределении, отличном от нормального, оцененном с помощью критерия Колмогорова – Смирнова с поправкой Лиллиефорса. Анализ качественных переменных в группах проведен с помощью критерия χ 2 Пирсона. За достоверность различий принят уровень значимости p < 0,05, при сравнении четырех групп с учетом поправки Бонферрони – p < 0,0085.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После выполнения протокола циклической нагрузки в 2000 циклов средний размер зазора между концами восстановленных сухожилий при отсутствии разрыва нити в группе I составил 3,47 ± 2,07 мм, в группе II – 1,6 ± 0,7 мм, в группе III – 1,32 ± 0,75 мм, в группе IV – 1,16 ± 0,5 мм соответственно. Важно отметить, что разрывов узлов и прорезывания тканей не было выявлено ни в одной группе.

При сравнении различных видов шовного материала было установлено, что обратимый зазор (до 1 мм) между концами восстановленных сухожилий формировался значимо чаще (табл. 1) в группе комплексной политетрафторэтиленовой нити (группа III) и сверхэластичной нити из никелида титана (группа IV) в сравнении с полипропиленовой (монофиламентной) синтетической нитью (группа I) и не рассасывающейся полиамидной плетеной нитью (группа II). При этом значимых различий между группами 1 и 2, как и между группами III и IV, выявлено не было. Необратимый зазор формировался значимо чаще при использовании полипропиленовой нити в сравнении с нитью из никелида титана. Разрыв нити значимо чаще встречался при формировании шва из комплексной политетрафторэтиленовой нити в сравнении с группами III и IV (табл. 1).

Таблица 1

Анализ появления зазора или разрыва нити при использовании различных видов шовного материала

|

Группа I ( n = 20) |

Группа II ( n = 20) |

Группа III ( n = 20) |

Группа IV ( n = 20) |

p (1-2) |

p (1-3) |

p (1-4) |

p (2-3) |

p (2-4) |

p (3-4) |

|

|

Обратимый зазор 1 мм |

5 (25 %) |

5 (25 %) |

16 (80 %) |

17 (85 %) |

– |

0,003 |

0,001 |

0,001 |

< 0,001 |

– |

|

Необратимый зазор ≥ 2 мм |

12 (60 %) |

5 (25 %) |

3 (15 %) |

2 (10 %) |

– |

– |

0,006 |

– |

– |

– |

|

Разрыв нити |

3 (15 %) |

10 (50 %) |

1 (5 %) |

1 (5 %) |

– |

– |

– |

0,006 |

0,006 |

– |

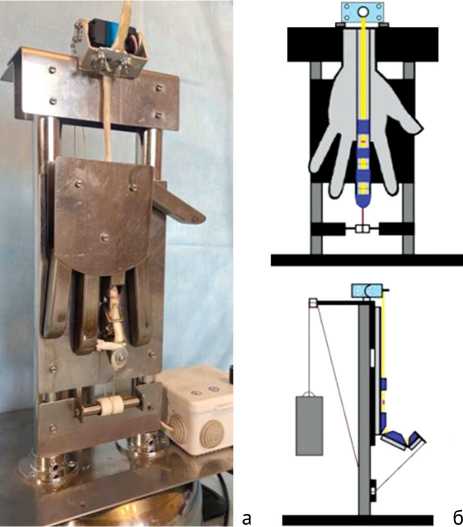

Дополнительно была проанализирована динамика исследуемых изменений сухожильного шва в зависимости от количества нагрузочных циклов (рис. 3).

□ Разрыв нити ■ Обратимый зазор □ Необратимый зазор

Рис. 3. Зависимость величины зазора между концами сухожилий (мм) от количества циклов нагрузки в исследуемых группах

Появление необратимого зазора в группе I (полипропиленовая монофиламентная нить) регистрировали в 20 % случаев после первых 10 циклов и в 55 % случаев – после 50. Через 100 циклов повторений в 15 % случаев произошел разрыв нити, а необратимый зазор выявлен уже в 60 % случаев. Это соотношение сохранялось до конца 2000 цикла. Также самый большой средний диастаз между концами сухожилий при отсутствии разрыва нити зарегистрирован в группе I после 2000 цикла повторений (3,47 мм). Полученные результаты подтверждают чрезмерную эластичность и пластичность полипропилена, что приводит к ослаблению и растяжению сухожильных швов уже после 50 циклов повторений нагрузки.

В группе II (полиамидная плетеная нить) уже на 50 цикле повторений в половине случаев (50 %) произошел разрыв нити. Необратимый зазор более 2 мм, который выявлен на 50 цикле в 45 % случаев, к 1000 циклу уменьшился до 30 %. Высокая вероятность разрыва нити уже на 50 цикле повторения связана с низкой эластичностью и низкой линейной прочностью плетеной полиамидной нити по сравнению с другими исследуемыми материалами.

В группе III (нить политетрафторэтиленовая) на 50 цикле повторений необратимый зазор выявлен в 10 % случаев. После 100 циклов повторений это число увеличилось до 15 % и осталось неизменным до конца испытаний. Единственный случай разрыва нити зарегистрирован на 1500 цикле.

В группе IV (сверхэластичная нить из никелида-титана) единственный случай возникновения необратимого зазора выявлен только на 100 цикле повторений, а единственный случай разрыва нитей – на 1500 цикле.

ОБСУЖДЕНИЕ

За последние 20 лет заметно увеличилось количество клинических и экспериментальных публикаций на тему первичного восстановления сухожилий сгибателей. Больше всего внимания исследователи посвятили вопросам сравнения различных сухожильных швов и изучению патоморфологии репарации сухожилий, а тема биомеханических свойств шовного материала остается малоизученной, хотя от прочности шовного материала зависит возможность применения ранней активной послеоперационной реабилитации и получение итогового функционального результата у пациента.

В нашем исследовании на экспериментальном материале с использованием оригинального устройства для циклического тестирования биологической модели сухожильного шва были изучены четыре шовных материала. В подобных экспериментальных исследованиях прочности шовного материала использовался метод статических испытаний под нагрузкой до отказа на аппарате для измерения линейной прочности материалов Instron 3343 (Instron Corp, Canton, Massachusetts) [29, 30, 31, 32, 33]. По сравнению со статическими испытаниями, при которых применяется постоянная скорость перемещения с возрастающим усилием, циклические испытания лучше подходят для моделирования послеоперационных условий. Также показано, что циклические испытания вызывают образование разрывов в восстановленных сухожилиях сгибателей при меньшей нагрузке по сравнению со статическими испытаниями. Это говорит о том, что циклическое тестирование является более строгим и реалистичным показателем эффективности восстановления сухожилий сгибателей, чем тестирование линейным растяжением.

После прохождения всего протокола циклической нагрузки в 2000 повторений только 25 % сухожильных швов остались состоятельными для полипропиленовой и плетеной полиамидной нитей. При использовании полипропиленовой (монофиламентной) синтетической нити необратимый зазор регистрировали в половине случаев уже через 50 циклов повторений нагрузки, а после 2 000 циклов значимо чаще регистрировали разрыв шва в сравнении с комплексной политетрафторэтиленовой нитью и нитью из никелида-титана. Это свидетельствует о том, что в отличие от остальных видов шовного материала полипропиленовая нить обладает чрезмерной эластичностью и пластичностью, что приводит к ослаблению и растяжению сухожильных швов после начала выполнения реабилитационного протокола ранней активной мобилизации.

Значимых различий между полипропиленовой и плетенной полиамидной нитью не выявлено. При использовании последней уже на 50 цикле повторений в половине случаев был зарегистрирован разрыв нити. После 2000 циклов разрыв в этой группе встречался значимо чаще, чем при использовании комплексной политетрафторэтиленовой нити и нити из никелида-титана. Это свидетельствует о том, что плетенная полиамидная нить обладает низкой эластичностью и линейной прочностью по сравнению с другими группами, что объясняет вероятность разрыва нити, особенно в течение первых двух недель после операции, так как в этот период соединение сухожильных концов становится самым слабым.

Политетрафторэтиленовые и никелид-титановые нити продемонстрировали наилучшие биомеханические свойства в виде линейной прочности, хорошей эластичности и низкой пластичности. Значи- мых различий после 2000 циклов между ними выявлено не было, однако при использовании нити из никелида титана необратимый зазор появлялся позже и встречался реже. Средний размер зазора при отсутствии разрыва нити после 2000 циклов повторений также был наименьшим для нити из ни-келида титана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продемонстрированы результаты экспериментального исследования усталостной прочности сухожильного шва на биологических моделях в четырех группах.

Все описанные виды шовного материала пригодны для создания сухожильного шва, однако самые лучшие биомеханические свойства показали политетрафторэтиленовые и никелид-титановые нити.

Продемонстрированные результаты сравнения прочности различных видов шовного материала на биологической модели сухожилия при циклической нагрузке позволят в клинической практике выбирать оптимальный шовный материал для выполнения шва сухожилий сгибателей и обеспечат улучшение функционального результата, так как прочность сухожильного шва гарантирует успех ранней активной послеоперационной реабилитации.

Список литературы Сравнение биомеханических свойств различных видов шовного материала при создании сухожильного шва в эксперименте

- Минаев Т.Р., Юлдашев А.А., Низов О.Н. и др. Анализ результатов восстановительных операций при повреждениях сухожилий сгибателей пальцев кисти. Вестник экстренной медицины. 2014;(3):20-25.

- Manninen M, Karjalainen T, Maatta J, Flinkkila T. Epidemiology of Flexor Tendon Injuries of the Hand in a Northern Finnish Population. Scand J Surg. 2017;106(3):278-282. doi: 10.1177/1457496916665544

- Зенченко А.В., Чернякова Ю.М. Биология срастания, изменения биомеханики и реабилитация после шва сухожилий сгибателей пальцев кисти. Медицинские новости. 2020;(10(313)):13-19.

- Казантаев К.Е., Набиев Е.Н., Мухамедкерим К.Б. и др. Патоморфологические аспекты исследования при отдаленных последствиях травм сухожилий сгибателей пальцев кисти. Вестник КазНМУ. 2022;(1):279-285.

- Battiston B, Triolo PF, Bernardi A, Artiaco S, Tos P. Secondary repair of flexor tendon injuries. Injury. 2013;44(3):340-345. doi: 10.1016/j.injury.2013.01.023

- Tang JB, Amadio PC, Boyer MI, et al. Current practice of primary flexor tendon repair: a global view. Hand Clin. 2013;29(2):179-189. doi: 10.1016/j.hcl.2013.02.003

- Chang jH, Shieh SJ, Kuo LC, Lee YL. The initial anatomical severity in patients with hand injuries predicts future health-related quality of life. J Trauma. 2011;71(5):1352-1358. doi: 10.1097/TA.0b013e318216a56e

- Киселева А. Н., Наконечный Д.Г., Вебер Е.В. и др. Результаты лечения пациентов с повреждениями сухожилия сгибателей пальцев кисти. Современные достижения травматологии и ортопедии. Санкт-Петербург: РНИИТО; 2018:118-120.

- Venkatramani H, Varadharajan V, Bhardwaj P, et al. Flexor tendon injuries. J Clin Orthop Trauma. 2019;10(5):853-861. doi: 10.1016/j.jcot.2019.08.005

- Chang MK, Tay SC. Flexor Tendon Injuries and Repairs: A Single Centre Experience. J Hand Surg Asian Pac Vol. 2018;23(4):487-495. doi: 10.1142/S2424835518500479

- Thangavelu M, Veerasamy N, Kanthan A. Study on evaluation and management of hand injuries. J Evol Med Dent Sci. 2016;(5):4703-4706. doi: 10.14260/jemds/2016/1072

- Hurley CM, Reilly F, Callaghan S, Baig MN. Negative Predictors of Outcomes of Flexor Tendon Repairs. Cureus. 2019;11(3):e4303. doi: 10.7759/cureus.4303

- Kadar A, Fainzack A, Vigler M. Dynamic Tendon Grip (DTG™) novel knot array compared to traditional sutures for zone two flexor tendon injury - a biomechanical feasibility study. BMCMusculoskeletDisord. 2022;23(1):320. doi: 10.1186/ s12891-022-05279-9

- Zafonte B, Rendulic D, Szabo RM. Flexor pulley system: anatomy, injury, and management. J Hand Surg Am. 2014;39(12):2525-32; quiz 2533. doi: 10.1016/j.jhsa.2014.06.005

- Мирзоев М.Ш., Шакиров М.Н., Порохова Е.Д., and Джонибекова Р.Н. Экспериментальное изучение интеграционных особенностей пористо-проницаемого и сетчатого никелида титана in vivo. Вестник Авиценны. 2020;22(3):434-439. doi: 10.25005/2074-0581-2020-22-3-434-439

- Кокорев О.В., Гюнтер С.В., Ходоренко В.Н. Влияние архитектоники и модифицированной поверхности клеточных носителей из пористо-проницаемого никелида титана на клеточную биосовместимость. Acta Biomedica Scientifica. 2018;3(3):188-194. doi 10.29413/ABS.2018-3.3.29

- Фёдоров П.Г., Аршакян В.А., Гюнтер В.Э. и др. Современные шовные материалы (обзор литературы). Acta Biomedica Scientifica. 2017;2(6):157-162. doi: 10.12737/article_5a0a8e626adf33.46655939

- Надеждин С.В., Ковалева М.Г., Колпаков А.Я. и др. Оценка биосовместимости и биорезистентности заготовок имплантатов из никелида титана с модифицированными наноразмерными поверхностными слоями в опытах in vivo. Биомедицина. 2016;(1):95-101.

- Корнилов Д.Н., Попов И.В., Раевская Л.Ю. и др. Результаты применения сверхэластичного имплантата из нике-лид титана при повреждении сухожилия в эксперименте, морфологическое обоснование. Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2014;126(3):21-25.

- Wu YF, Cao Y, Zhou YL, Tang JB. Biomechanical comparisons of four-strand tendon repairs with double-stranded sutures: effects of different locks and suture geometry. J Hand Surg Eur Vol. 2011;36(1):34-39. doi: 10.1177/1753193410379554

- Tang JB. Tendon injuries across the world: treatment. Injury. 2006;37(11):1036-42. doi: 10.1016/j.injury.2006.07.027

- Tang JB, Zhang Y, Cao Y, Xie RG. Core suture purchase affects strength of tendon repairs. J Hand Surg Am. 2005;30(6):1262-1266. doi: 10.1016/j.jhsa.2005.05.011

- Bao R, Cheng S, Zhu J, et al. A Simplified Murine Model to Imitate Flexor Tendon Adhesion Formation without Suture. Biomimetics (Basel). 2022;7(3):92. doi: 10.3390/biomimetics7030092

- Chang MK, Lim ZY, Wong YR, Tay SC. A review of cyclic testing protocols for flexor tendon repairs. ClinBiomech (Bristol, Avon). 2019;62:42-49. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2018.12.007

- de Wit T, Walbeehm ET, Hovius SE, McGrouther DA. The mechanical interaction between three geometric types of nylon core suture and a running epitenon suture in repair of porcine flexor tendons. J Hand Surg Eur Vol. 2013;38(7):788-94. doi: 10.1177/1753193413484876

- Peltz TS, Haddad R, Walsh WR. The change in three-dimensional geometry of the Kessler flexor tendon repair under tension: a qualitative assessment using radiographs. J Hand Surg Eur Vol. 2010;35(8):676-677. doi: 10.1177/1753193409356374

- Баврина А.П., Саперкин Н.В. Наблюдательные эпидемиологические исследования и особенности представления результатов в научном отчете. Медицинский альманах. 2021;(2(67)):83-89.

- Орлов А.И. Основные этапы становления статистических методов. Научный журнал КубГАУ. 2014;(97(03)):73-85.

- Weissman JP, Sasson DC, Chappell AG, et al. Practice Patterns in Operative Flexor Tendon Laceration Repair: A 15-Year Analysis of Continuous Certification Data from the American Board of Plastic Surgery. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022;10(10):e4558. doi: 10.1097/G0X.0000000000004558

- Chinen S, Okubo H, Kusano N, et al. Effects of Different Core Suture Lengths on Tensile Strength of Multiple-Strand Sutures for Flexor Tendon Repair. J Hand Surg Glob Online. 2020;3(1):41-46. doi: 10.1016/j.jhsg.2020.10.006

- Rawson SD, Margetts L, Wong JK, Cartmell SH. Sutured tendon repair; a multi-scale finite element model. Biomech ModelMechanobiol. 2015;14(1):123-33. doi: 10.1007/s10237-014-0593-5

- Sull A, Inceoglu S, August A, et al. Comparison of Barbed Sutures in Porcine Flexor Tenorrhaphy. Hand (N Y). 2016;11(4):475-478. doi: 10.1177/1558944715626928

- Wong YR, Tay SC. A Biomechanical Study of a Novel Asymmetric 6-Strand Flexor Tendon Repair Using Porcine Tendons. Hand (N Y). 2018;13(1):50-55. doi: 10.1177/1558944716685829