Сравнение эффективности тромболитической и антикоагулянтной терапии у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии средневысокого риска смерти

Автор: Пронин А.Г., Пожидаева Е.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1 (25), 2017 года.

Бесплатный доступ

Нами проведено сравнение эффективности применения тромболитической и антикоагулянтной терапии у больных тромбоэмболии легочных артерий средневысокого риска смерти. Установлено, что в реканализации сосудов малого круга кровообращения антикоагулянтная терапия не уступает тромболитической, но эффект от нее развивается медленней.

Тромбоэмболия легочной артерии, антикоагулянтная терапия, тромболитическая терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14344259

IDR: 14344259 | УДК: 616-005.755

Текст научной статьи Сравнение эффективности тромболитической и антикоагулянтной терапии у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии средневысокого риска смерти

Постановка задачи. Проблема своевременной диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) является одной из важнейших в современной медицине, так как сохраняется ее широкая распространенность и высокая летальность [1]. Согласно эпидемиологическим данным венозная тромбоэмболия диагностируется у 0,15–0,20 % населения земного шара, причём смертельная эмболия регистрируется в 50 случаях на 100 000 населения [6, 7]. Общая летальность от ТЭЛА достигает 30 %, однако при своевременно начатой адекватной терапии она не превышает 2,8 % [2, 3]. Для определения оптимальной лечебной тактики ТЭЛА, согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов 2014 г., предлагается стратификация пациентов на группы высокого, умеренного и низкого риска летального исхода (табл. 1).

Особый интерес представляют пациенты со средневысоким риском летального исхода, так как у этой категории больных возможно как применение агрессивной тактики (тромболитической терапии), так и не агрессивной – лечение антикоагулянтами [4, 5]. При этом нет четких указаний о том, в каких случаях, какой вид терапии наиболее эффективен.

Таблица 1

Классификация риска легочной эмболии [8]

|

Риск ранней смерти |

Факторы риска |

Тактика |

|||

|

Шок/ гипотензия |

Дисфункция ПЖ |

Повреждение миокарда |

Класс PESI |

||

|

Высокий |

+ |

+ |

(+) |

(III–V) |

Тромболизис, эмболэктомия |

|

Средневысокий |

+ |

+ |

III–V |

Тромболизис, антикоагуляция |

|

|

Средненизкий |

+/- |

+/- |

III–V |

Антикоагуляция |

|

|

Низкий |

I–II |

Ранняя выписка, амбулаторное лечение |

|||

Цель исследования : оценить результаты различных вариантов лечения больных ТЭЛА средневысокого риска смерти.

Материалы и методы. Нами проведен анализ течения заболевания 78 пациентов, находившихся на стационарном лечении с подтвержденным, при помощи КТ ангиография легочной артерии, диагнозом ТЭЛА средневысокого риска смерти. Распределение по уровню проксимальной окклюзии было следующим: главные легочные артерии – 61 %, долевые – 36 %, сегментарные артерии – 3 %.

Давность начала заболевания у всех пациентов не превышала 14 суток. Всем больным при поступлении и в динамике через 12–14 дней выполняли общеклинические и биохимические исследования крови, Д-димер, ЭхоКГ, УЗДГ вен нижних конечностей, КТ-ангиопульмонографию. Повреждение миокарда оценивалось по уровню Т-теста и мозгового натрийуретического пептида. Срок наблюдения за пациентами составил период наблюдения в стационаре.

Всем больным выполнялось только консервативное лечение. Выбор варианта терапии определялся лечащим врачом с учетом клинической ситуации и сопутствующей патологии. Первой группе больных были назначены антикоагулянтные препараты (АКТ) – ривароксабан в дозе 30 мг в сутки в течение 3 недель, с рекомендацией в последующем 20 мг в сутки. Из 44 пациентов мужчин было 21, женщин – 23. Возраст больных колебался от 24 до 88 лет, средний возраст составил 54,6 ± 15,8.

Больным второй группы была проведена тромболитическая терапия препаратом актилизе в дозе 100 мг (ТЛТ), а в последующем проводилась терапия нефракционыированнм гепарином в среднем в течение 3 дней, с последующим переходом на варфарин под контролем МНО. Из 34 пациента мужчин было 18, женщин – 16. Возраст колебался от 25 до 79 лет, средний возраст – 49,2 ± 13,3 года.

Группы были сопоставимы по возрасту, полу, давности развития заболевания, объему поражения легочного русла, сопутствующим заболеваниям.

Нежелательные явления проводимой терапии регистрировались по частоте геморрагических осложнений.

На основании сравнения данных инструментальных исследований при поступлении больных в стационар и в динамике анализировалась эффективность проводимой терапии.

Критериями эффективности служили:

-

- динамика ЭхоКГ критериев перегрузки правых отделов сердца: уменьшение размеров правого желудочка, правого предсердия, легочной гипертензии, степени трикуспидальной регургитации;

-

- уменьшение количества и объема тромботических масс в легочных артериях по данным КТ-апнгиопульмонографии.

Для оценки объема поражения легочного русла применялась математическая модель, в которой в зависимости от процента перекрытия просвета и калибра артерии, присваивается разное количество баллов (табл. 2).

Математическая модель оценки степени обструкции легочных артерий

Таблица 2

|

Калибр артерии |

Процент перекрытия просвета артерии тромботическими массами |

Баллы |

Количество пораженных артерий |

|

Ствол легочной артерии |

25 |

||

|

Главная легочная артерия |

> 50 % |

20 |

|

|

< 50 % |

10 |

||

|

Долевая легочная артерия |

> 50 % |

7 |

|

|

< 50 % |

4 |

||

|

Сегментарная легочная артерия |

> 50 % |

2 |

|

|

< 50 % |

1 |

||

|

Итого баллов: |

|||

Данная модель является условной, так как не отражает истинной тяжести поражения легочной артерии, но может использоваться для оценки массивности объема тромботических масс при поступлении больного в стационар и в динамике.

Результаты исследования. Закономерно отмечено, что при одинаковой длительности проведения терапии у пациентов группы ТЛТ объем поражения легочных артерий снизился в 3–4 раза, в то время как в другой группе реканализация была менее значимой (р = 0,01) (табл. 3).

Таблица 3

Балльная оценка объема поражения легочного русла до и после лечения АКТ и ТЛТ

|

Группа больных |

Объем поражения легочного русла |

p < 0,05 |

|

|

при поступлении |

в динамике |

||

|

АКТ n-44 |

48,4 ± 27,7 |

32,9 ± 19,6 |

p < 0,003 |

|

ТЛТ n- 34 |

59,8 ± 26,1 |

12,3 ± 15,2 |

p < 0,001 |

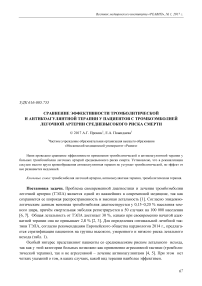

Между группами ТЛТ и АКТ не установлено статистически достоверной разницы при сравнении по показателю восстановления кровотока в полном объеме (р = 0,2). Не отмечено достоверных различий при оценке степени реканализации сосудов легких более и менее 50 %, а также отсутствия восстановления кровотока (р = 0,34, р = 0,15, р = 0,1 соответственно) (рис. 1). Это доказывает, что применение у больных ТЭЛА средневысокого риска смерти антикоагулянтной терапии незначительно уступает по своей эффективности лечению тромболитическими препаратами.

Рис. 1. Степень восстановления кровотока в малом круге кровообра щ ения у пациентов получавших АКТ и ТЛТ

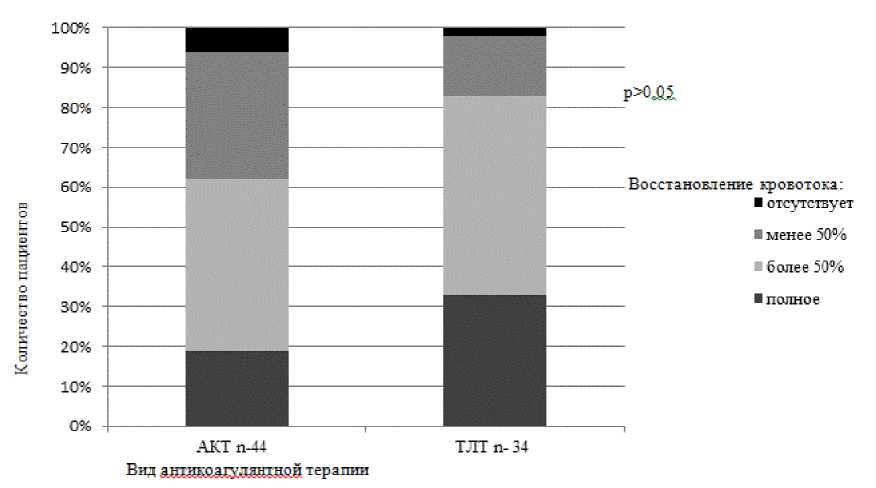

Во всех группах сравнения установлена корреляционная зависимость (r = 0,81; r = 0,74) уменьшения объема поражения легочного русла от сроков начала терапии (рис. 2).

Рис. 2. Эффективность различных вариантов терапии в зависимости от времени начала лечения от первых симптомов з аболевания

Не установлено преимущества эффективности между первой и второй группами при начале лечения в первые 1–4 дня от развития симптомов заболевания (р = 0,14). Однако в сроки более 5 дней статистически значимо эффективнос т ь в группе ТЛТ был а выше, че м в группе АКТ (р = 0,02).

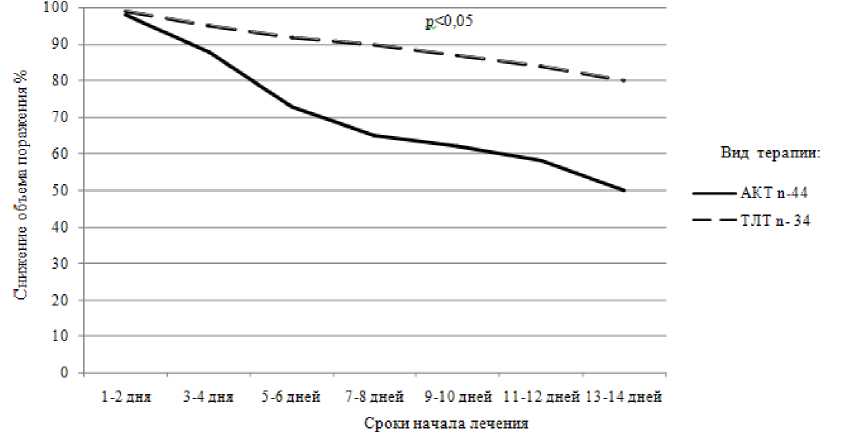

При сравнении уменьшения проявлений перегрузки правых отделов сердца по данным ЭхоКГ (уменьшение размеров правого желудочка, правого предсердия, легочной гипертензии, трикуспидальной регургитации) установлены более высокие результаты эффективности у пациентов группы ТЛТ. В этой группе чаще отмечалось снижение выраженности перегрузки правых отделов сердца (табл. 4, рис. 3). Это вероятнее всего связано с восстановлением кровотока по малому кругу кровообращения до развития стойких изменений правых отделов сердца (хронического легочного сердца и хронической посстромбоэмболической легочной гипертензии).

ЭхоКГ критерии перегрузки правых отделов сердца до и после лечения АКТ и ТЛТ

выраженности раженности дила- среднего давления раженности ТР дилатации ПЖ тации 1111

в ЛА

Таблица 4

|

Показатель |

Группа больных |

||

|

АКТ n-44 |

ТЛТ n-34 |

р |

|

|

Размеры правого желудочка при поступлении |

3,3 ± 0,4см |

3,2 ± 0,3см |

0,23 |

|

Размеры правого желудочка в динамике |

3,2 ± 0,4см |

2,6 ± 0,5см |

0,01 |

|

Дилатация правого предссердия более 65 мл при поступлении |

28 % |

42 % |

0,2 |

|

дилатация правого предссердия более 65 мл в динамике |

22 % |

21 % |

0,8 |

|

Среднее давление в легочной артерии при поступлении, мм рт.ст. |

42,2 ± 17,1 |

44,9±15,2 |

0,5 |

|

Среднее давление в легочной артерии в динамике, мм рт.ст. |

37,3 ± 19,6 |

28,5 ± 10,3 |

0,02 |

|

Трикуспидальная регургитация ≥2ст. при поступлении |

26 % |

39 % |

0,25 |

|

Трикуспидальная регургитация ≥2ст. в динамике |

19 % |

22 % |

0,6 |

Рис. 3. Уменьшение проявлений перегрузки правых отделов сердца по данным ЭхоКГ в зависимости от варианта терапии. Примечание: ПЖ – правый желудочек; ПП – правое предсердие;

ЛА – легочная артерия; ТР – трикуспидальная регургитация

В группе больных АКТ при контрольном ЭхоКГ сохранялись признаки перегрузки правых отделов сердца. Это свидетельствует о том, что у этих пациентов необходим динамический контроль ЭхоКГ и после выписки из стационара, так как у этих пациентов высока вероятность развития хронической посттромбоэмболической легочной гипертензии.

При проведении корреляционного анализа установлена слабая зависимость (r = 0,2; r = 0,14) динамики ЭхоКГ критериев перегрузки правых отделов сердца от сроков начала лечения.

Проведение антикоагулянтной и тромболитической терапии не редко сопровождается геморрагическими осложнениями в виде малых и больших кровотечений. Большие кровотечения (геморрагические инсульты, гематомы, желудочные кровотечения) отмечались у 9 % (3) пациентов в группе ТЛТ, а в группе АКТ не было зарегистрировано ни одного такого случая (р = 0,05). Так же статистически достоверно реже у больных получавших АКТ имели место малые кровотечения (носовые кровотечения, кровоточивость десен, гематурия) – 5 %, против 18 % у больных с проведенной ТЛТ (р = 0,04).

Выводы. 1. По динамике реканализации сосудов малого круга кровообращения через 12–14 дней у больных ТЭЛА средневысокого риска смерти антикоагулянтная терапия не значительно по своей эффективности уступает тромболитическимой терапии при начале лечения в 1–4 дня от развития симптомов заболевания. У пациентов на более поздних сроках начала лечения большая эффективность установлена при проведении тромболитической терапии (р = 0,02).

-

2. Применение антикоагулянтной терапии, в отличие от тромболитической терапии, сопряжено с медленной регрессией признаков перегрузки правых отделов сердца. Это говорит о том, что у этих пациентов необходим динамический контроль ЭхоКГ и после выписки из стационара, так как у них высока вероятность развития хронической посттромбоэмболической легочной гипертензии.

-

3. Преимуществом антикоагулянтной перед тромболитической терапией является статистически значимое малое количество вероятностью развития больших и малых кровотечений (р = 0,05, р = 0,04 соответственно).

Список литературы Сравнение эффективности тромболитической и антикоагулянтной терапии у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии средневысокого риска смерти

- Берштейн Л. Л. Тромбоэмболия легочной артерии: принципы диагностики, антитромботическая терапия и профилактика//Эффективная фармакотерапия. Кардиология и Ангиология. -2013. -Том 43, № 3. -С. 34-44.

- Моисеев С.В. Антикоагулянты в лечении ВТЭО//Флебология. -2012. -№ 1. -С. 32-36.

- Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений//Флебология. -2015. -Том 9. Вып. 2. № 4. -С. 3-57.

- Agnelli G., Buller H.R., Cohen A. et al. Investigators Oral Apixaban for the Treatment of Acute Venous Thromboembolism//N Engl J Med. -2013. -Vol. 369. -Р. 799-808.

- Juan I Arcelus, Pere Domenech, Ricardo Guijarro, et al. Rivaroxaban in the Treatment of Venous Thromboembolism and the Prevention of Recurrences: a practical approach//Clin. Appl. Thromb. Hemost. -2015. -Vol. 21, № 4. -Р. 297-308.

- Meissner M.H. Early thrombus removal strategies for acute deep venous thrombosis: clinical practice guidelines of the society for vascular surgery and the american venous forum/M.H. Meissner, P. Gloviczki, A.J. Comerota //J. Vasc. Surg. -2012. -Vol. 55, № 5. -P. 1449-1462.

- Raskob G., Angchaisuksiri P., Blanco A., Buller H. et. al. Thrombosis: a major contributor to the global disease burden//J Thromb Haemost. -2014. -Vol. 12. -Р. 1580-90.

- The Task Force Report. Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism//European Heart Journal. -2014. -Vol. 43, № 35. -Р. 3033-3073.