Сравнение экофизиологических показателей сосны и ели в Серебряноборском опытном лесничестве

Автор: Молчанов А. Г.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лес и климат

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты оценки влияния окружающей среды на эколого-физиологические показатели ели обыкновенной и сосны обыкновенной. Установлено, что дыхание стволов сосны и ели при расчете за сутки зависит от поступления солнечной радиации: в пасмурные дни интенсивность дыхания в 2 раза слабее, чем в малооблачные. При недостатке влаги интенсивность фотосинтеза ели снижается в большей степени, чем у сосны.

Сосна, ель, интенсивность фотосинтеза, интенсивность дыхания ствола, недостаток влаги

Короткий адрес: https://sciup.org/143170874

IDR: 143170874 | УДК: 630.161.2:630.161.32 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.1.11

Текст научной статьи Сравнение экофизиологических показателей сосны и ели в Серебряноборском опытном лесничестве

Вследствие изменения климата одни регионы планеты терпят бедствие из-за увеличения количества ураганов и повышения уровня моря, другие пытаются справиться с засухой. При этом, по оценкам экспертов, по мере эскалации процесса глобального потепления площадь территорий, страдающих от засухи, может увеличиться.

При потеплении климата возрастает не только количество осадков, но и усиливается испарение с поверхности почвы, а это существенно уменьшает содержание влаги в деятельном слое почвы (глубиной 1 м). Модельные расчеты показывают, что там, где снежный покров сходит рано, влажность почвы начнет снижаться уже весной, а с наступлением лета это уменьшение становится заметным [1].

В наземных экосистемах основным источником естественного поступления углерода в атмосферу считается дыхание почвы, определяемое активностью микроорганизмов, грибов и дыханием корней. Эмиссионная составляющая углеродного цикла, или общее почвенное дыхание, представляет собой показатель, который не только позволяет дать интегральную оценку функционирования микробного сообщества почвы и экосистемы в целом, но и весьма чутко реагирует на любые изменения гидротермического режима почв, отражающего современные климатические условия в регионе [2].

Зависимость дыхания почвы от ее влажности исследовали Е. А. Давидсон и др. [3]. По их данным, скорость дыхания начинает уменьшаться, когда водный матричный потенциал почвы становится ниже -0,5 МПа. При изменении водного потенциала почвы от -0,5 до -1,5 МПа дыхание почвы снижается на 50%, а при потенциале -3,0 МПа – до 20%.

В то же время дыхание надземной нефотосинтезирующей части биомассы также играет существенную роль в углеродном балансе природных экосистем. Вклад эмиссии СО2 с поверхности стволов (дыхание стволов) в общую эмиссию надземной фитомассы лесов составляет от 5 до 22% [3–5]. В Восточной

Финляндии [6] изучены суточные изменения дыхания ствола сосны в разные промежутки вегетационного периода. Осенью интенсивность дыхания в течение суток мало изменялась и составляла около 0,3 мкмоль СО 2 /(м2с). Летом этот показатель ночью достигал 0,8–1,1, а днем – 1,0–1,7 мкмоль СО2/(м2с), т.е. в среднем около 1,2 мкмоль СО2/(м2с) (1,9 мг СО2/(дм2ч)). Получены взаимосвязи между дыханием ствола в расчете на единицу поверхности и температурой ствола, а также между уровнем дыхания стволов в насаждении и гросс-продукцией (GPP) экосистемы. На уровне древостоя значение дыхания стволов за сутки составляло 0,1–0,5 г С/(м2сут) (1,8 г СО 2 /(м2с)) земной поверхности, а годичное - около 75 г С/м2 (275 г СО 2 /м2) земной поверхности, т.е. около 8% GPP. В Словакии в насаждении ели европейской измерены сравнительные потоки эмиссии СО2 из почвы, ствола и ветвей, которые равны 448, 56 и 70 ммоль СО 2 /(м2с) соответственно [7]. Соотношение дыхания почвы и корней исследовали в сложном ельнике [8], дыхание корней составило 46%.

Эмиссия с поверхности ствола, как и интенсивность фотосинтеза, зависит от водообе-спеченности растений, которую наиболее точно отражает предрассветный водный потенциал хвои – ПВПХ. Этот показатель характеризует водообеспеченность растений [9] независимо от влияния факторов окружающей среды. Так, снижение интенсивности фотосинтеза у пихты начинается при предрассветном водном потенциале хвои, равном 0,9–1,1 МПа, а достижение компенсационной точки у пихты бальзамической происходит при ПВПХ = -2,2 МПа, у пихты великой – -4,2 МПа [10].

Цель наших исследований – установить влияние условий окружающей среды на физиологические показатели сосны обыкновенной и ели обыкновенной.

Методика и объекты исследования

Исследования проводили на участке площадью 1 км2 между Московской кольцевой дорогой

(МКАД) и Рублевским шоссе. Наши предыдущие исследования [11] показали, что состояние древостоя на этом участке практически не отличается от состояния сосняка, произрастающего в Ярославской обл. Угличского района. Таким образом, мы считаем, что наши исследования проводятся на незагрязненном участке. Измерения интенсивности фотосинтеза и дыхания стволов (с середины мая до середины июля) проводили в 140-летнем сосняке разнотравно-черничном I класса бонитета и в произрастающей рядом куртине 60-летней ели. На этом участке почва дерново-слабоподзолистая супесчаная, уровень почвенно-грунтовых вод – 2,0–2,5 м. Для исследований использовали 140-летнее дерево сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) I класса роста, высотой 27 м и диаметром 45 см и дерево 60-летней ели обыкновенной ( Picea abies L.) I класса роста, высотой 22 м и диаметром 30 см. Интенсивность фотосинтеза сосны измеряли в середине кроны на высоте 22 м, у ели – в верхней части кроны на высоте 18 м.

Измерение эмиссии СО2 с поверхности стволов и интенсивности фотосинтеза проводили с помощью метода экспозиционных камер по открытой схеме. Такую схему многие исследователи используют для оценки эмиссии СО2 из почвы [12–15]. На высоте около 1,3 м северной стороны ствола дерева устанавливали камеры с площадью основания 200–250 см2 и объемом 400–750 см3 из прозрачной полиэтиленовой пленки для защиты от перегрева при попадании на их поверхность прямых солнечных лучей [11]. Крепление камеры осуществляли с помощью пластилина толщиной 0,8–1,0 см. Входные и выходные отверстия для шлангов располагали в обрамлении камеры с разных сторон, что обеспечивало равномерное перемешивание воздуха внутри камеры. Положение камеры на дереве не менялось на протяжении всего периода наблюдений. В ходе эксперимента поддерживался постоянный проток окружающего наружного воздуха через камеры со средней скоростью 1,0 л/мин. Эмиссию СО2 с поверхности ствола рассчитывали как функцию разности концентраций СО2 между выходящим из камеры и входящим в нее наружным воздухом, скорости воздушного потока и площади поверхности камеры, прилегающей к стволу [11, 16].

Камеры для определения фотосинтеза тоже изготовлены из полиэтиленовой пленки. Для отбора воздуха из камеры в противоположный конец от входа вводили полиэтиленовый шланг. Измерения и корректировку скорости потока воздуха через камеры проводили с помощью поплавкового расходомера РС-3А. Побудителями расхода воздуха служили мембранные микрокомпрессоры (Sonic-388 Китай). Концентрацию СО2 измеряли с помощью портативного инфракрасного газоанализатора LI-820 (Li-Cor, США). Показания газоанализатора регистрировались каждые 5 с и сохранялись с 20-секундным осреднением в накопителе данных EMS (Чехия).

Автоматическая система переключения каналов обеспечивалась 3-ходовыми клапанами (D330PB32/D/111140, Италия), которые позволяют устройству осуществлять прокачку воздуха через камеры непрерывно в течение всего периода исследования, даже когда измерения газообмена не проводят.

Получение информации с камер происходило попеременно с использованием автоматического устройства по сбору данных газообмена растений. На устройстве можно проводить эксперимент на 5-ти объектах последовательно по алгоритму «опыт–контроль» с задаваемым интервалом от 15 до 35 мин на каждую камеру беспрерывно в течение несколько суток. Автоматическая система для сбора данных по газообмену разработана в Институте лесоведения РАН. Для оценки водообеспеченности и предрассветного водного потенциала хвои (ПВПХ) использовали камеру давления [16, 17].

Результаты и обсуждение

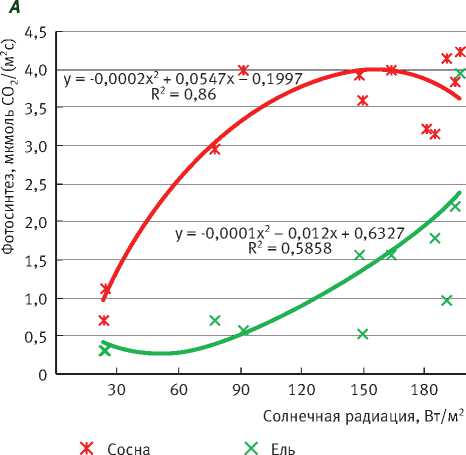

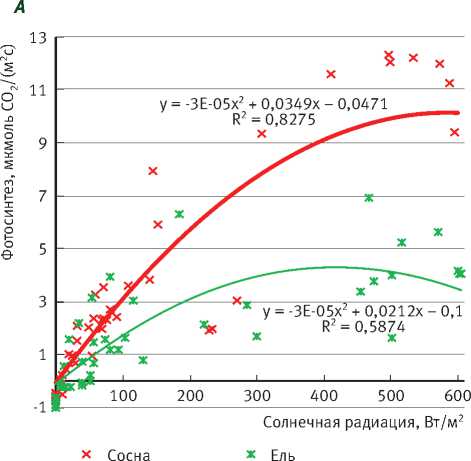

Полученные данные показывают, что среднесуточные значения интенсивности фотосинтеза и эмиссии СО2 с поверхности ствола (дыхание ствола) изменяются в зависимости от поступления солнечной радиации (рис. 1). Среднесуточные значения интенсивности фотосинтеза и дыхания ствола рассчитывались на единицу проекции поверхности хвои и единицу поверхности ствола соответственно.

В малооблачные дни при среднесуточной солнечной радиации, равной 90–150 Вт/м2, среднесуточная интенсивность фотосинтеза охвоенных побегов сосны составила 4 мкмоль СО 2 /(м2с), а в дни со сплошной облачностью (при среднесуточной солнечной радиации 30–60 Вт/м2) – только 1-3 мкмоль СО 2 /(м 2 с). Интенсивность фотосинтеза охвоенных побегов ели значительно ниже, чем у сосны: в малооблачные дни – 1,5–2 мкмоль СО 2 /(м 2 с), а в дни со сплошной облачностью -около 0,5 мкмоль СО 2 /(м2с) (рис. 1А).

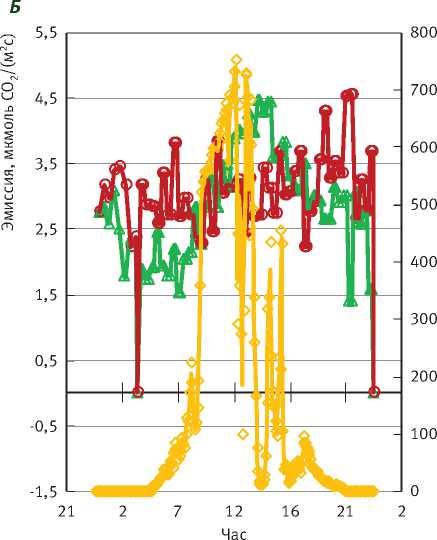

Среднесуточное значение дыхания стволов также зависит от прихода солнечной радиации за сутки и в малооблачный день составляет около 3 мкмоль СО 2 /(м2с) (рис. 1Б). Различий в интенсивности дыхания ствола у сосны и ели, в отличие от фотосинтеза, практически не наблюдается.

Значения дыхания стволов ели, полученные в настоящем исследовании (см. рис. 1Б, 2Б), сопоставимы с результатами других исследований [18]. В Тверской обл. в июне интенсивность дыхания стволов деревьев ели I класса роста составляла 5,0, III класса роста – 2,8, V класса – 1,6 мкмоль СО2/(м2с). Полученные значения дыхания стволов 25-летних елей летом в Московской обл. изменялись в пределах 0,04-0,2 мг СО2/(м2с) (или 0,9-4,5 мкмоль СО2/(м2с)), что согласуется с нашими результатами [19].

Таким образом, как показали другие авторы и наши предыдущие исследования, интенсивность дыхания ствола сосны и ели изменяется в течение дня в зависимости от поступления в крону солнечной радиации. У деревьев разного класса роста интенсивность эмиссии отличается.

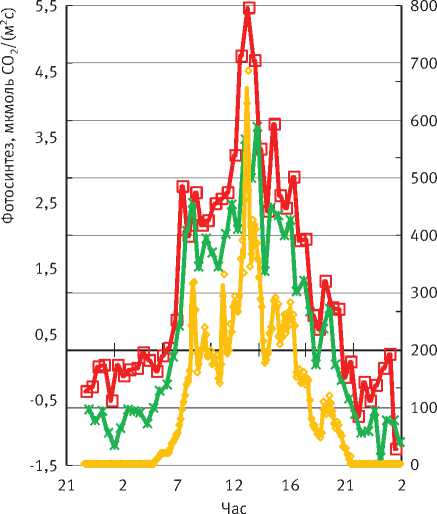

В Московской обл. на супесчаных почвах во второй половине лета возможен дефицит влаги. Обычно в таких условиях предрассветный водный потенциал хвои (ПВПХ) снижался до -0.8 МПа (исключение – 2010 г). Рассмотрим суточный ход газообмена хвои сосны и ели в условиях недостатка влаги. В малооблачные дни изменение дневного суточного хода в основном проявляется в снижении интенсивности фотосинтеза у обеих пород в первой половине дня (рис. 2А), при этом у ели депрессия фотосинтеза наблюдается несколько раньше. Сосна по сравнению с елью

Рис. 1. Зависимость среднесуточных значений газообмена СО2 сосны и ели от средних за сутки значений солнечной радиации в дни с разной облачностью:

А – фотосинтез охвоенных побегов, Б – эмиссия СО2 с поверхности стволов

Фотосинтез сосны Фотосинтез ели Радиация

Ствол сосны

Ствол ели

Радиация

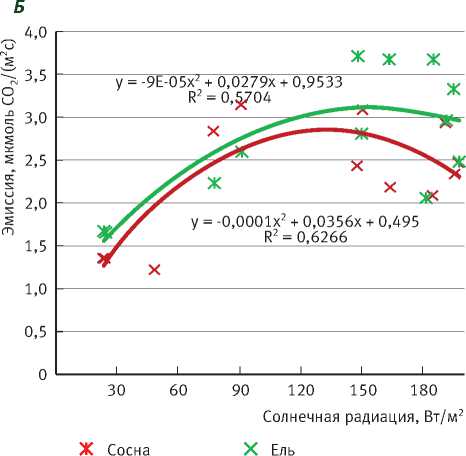

Рис. 2. Суточный ход газообмена СО2 сосны и ели и солнечной радиации в малооблачный день:

А – фотосинтез охвоенных побегов, Б – эмиссия СО2 с поверхности стволов более устойчива к недостатку влаги: она сохраняет максимальную интенсивность фотосинтеза 5 ч (с 8 до 13 ч), а ель – только 2 ч (с 7 до 9 ч). Однако во второй половине дня интенсивность фотосинтеза обеих пород становится одинаковой.

Таким образом, при ПВПХ, равном -0,8 МПа, и у сосны, и у ели в первой половине дня наблюдается депрессия фотосинтеза, т.е. такой недостаток влаги уже приводит к значительному снижению суточных значений фотосинтеза. Наши предыдущие исследования в юго-восточной лесостепи [15] также показали, что снижение водообеспеченности дуба в первую очередь влияет на длительность максимального фотосинтеза в течение суток. Чем больше дефицит влаги, тем раньше в течение дня наступает депрессия фотосинтеза.

Дыхание стволов в дни, когда наблюдалась депрессия фотосинтеза (рис. 2Б), было практически одинаковым и в среднем за сутки составляло у сосны 3,1, у ели - 2,8 мкмоль СО2/(м2с). При этом с поступлением солнечной радиации более высокой интенсивности дыхание стволов у обеих пород увеличивается. Это, скорее всего, связано с большим значением оттока из кроны полученных ассимилятов и более высокой транспирацией. Тем не менее при солнечной радиации 150 Вт/м2 за сутки у ели дыхание начинает снижаться, что, скорее всего, связано с депрессией фотосинтеза ели в малооблачные дни.

В облачный день при таком же недостатке влаги суточный ход фотосинтеза сосны и ели различается значительно меньше и изменяется синхронно (рис. 3). Интенсивность дыхания в пасмурные дни в 2 раза слабее, чем в малооблачные.

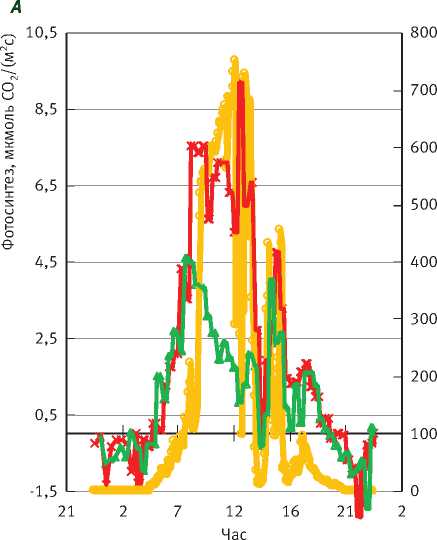

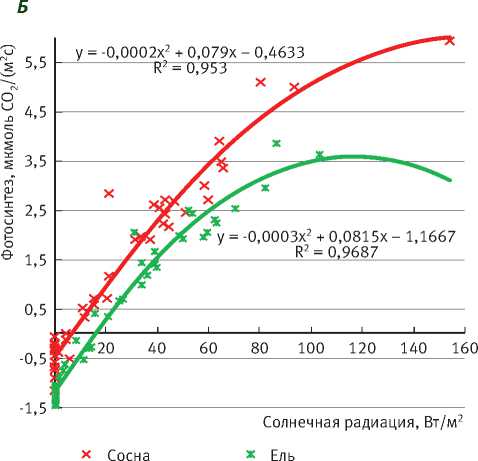

На рис. 4 представлены световые кривые фотосинтеза сосны и ели в малооблачные и

Фотосинтез сосны

Фотосинтез ели

Радиация

Рис. 3. Суточный ход фотосинтеза охвоенных побегов сосны и ели и солнечной радиации облачные дни. В пасмурные дни эти кривые различаются мало, только при солнечной радиации свыше 100 Вт/м2 значения фотосинтеза начинают существенно отличаться: у ели – 3,5 мкмоль СО2/(м2с), а у сосны - 5 мкмоль СО2/(м2с).

В малооблачные дни различие световых кривых у сосны и ели выражается значительно сильнее. С увеличением поступления солнечной радиации они начинают постепенно отдаляться друг от друга, и при повышении ее значений до 400–600 Вт/м2 интенсивность фотосинтеза этих пород различается более чем в 2 раза.

При сравнении газообмена сосны и ели установлено, что интенсивность фотосинтеза (в расчете на единицу площади поверхности хвои) у сосны примерно в 2–3 раза выше, чем у ели. Однако, как известно, лесоводственная продуктивность древостоев этих видов практически одинакова. При расчете на площадь произрастания различия в интенсивности фотосинтеза будут незначительные, так как масса хвои ели в древостое значительно больше массы хвои сосны на единицу площади произрастания.

В этой связи можно было бы предположить, что дыхание с поверхности стволов должно быть одинаковым (поверхность стволов в древостоях примерно равна). Однако наши данные показали, что весной интенсивность эмиссии СО2 с поверхности стволов ели в среднем на 50% выше, чем с поверхности стволов сосны.

Рис. 4. Зависимость интенсивности фотосинтеза сосны и ели от солнечной радиации вмалооблачные (А) и облачные (Б) дни

Заключение

Исследования показали, что в условиях Московской обл. суточные изменения эмиссии с поверхности стволов ели обыкновенной и сосны обыкновенной одинаковы, хотя интенсивность фотосинтеза, рассчитанная на единицу площади проекции поверхности хвои, сильно различается.

При недостатке влаги интенсивность фотосинтеза ели снижается в большей степени, чем сосны. Так, в малооблачный день при ПВПХ, равном -0,8 МПа, интенсивность фотосинтеза ели снижается уже с 9 ч, а у сосны – только после 12 ч. В облачные дни, при таком же водообеспечении, практически в течение всего дня интенсивность фотосинтеза ели не снижается, и различия в световых кривых фотосинтеза сосны и ели менее значимы.

Дыхание стволов сосны и ели при расчете за сутки зависит от поступления солнечной радиации: в пасмурные дни интенсивность дыхания в 2 раза слабее, чем в малооблачные дни.

Наиболее информативным показателем, отражающим состояние древостоев, является предрассветный водный потенциал листа (хвои). Этот показатель характеризует водообеспечен-ность дерева независимо от причины, влияющей на его снижение. Дневной ход интенсивности фотосинтеза и эмиссия СО2 с поверхности стволов также являются информативными показателями состояния деревьев. Однако при сравнении двух разных по теневыносливости пород целесообразнее пользоваться показателем дыхания с поверхности стволов, так как поверхность хвои в древостоях в расчете на единицу площади произрастания значительно различается.

Список литературы Сравнение экофизиологических показателей сосны и ели в Серебряноборском опытном лесничестве

- Мелешко, В. П. Потепление климата: причины и последствия / В. П. Мелешко // Химия и жизнь. - № 4. - 2007. - С. 6-11.

- Effect of the Observed Climate Changes and Extreme Weather Phenomena on the Emission Component of the Carbon Cycle in Different Ecosystems of the Southern Taiga Zone / I. N. Kurganova, V. O. Lopes de Gerenyu, A. S. Petrov, T. N. Myakshina, D. V. Sapronov, V. A. Ableeva., V. N. Kudeyarov // Doklady Biol. Sci. - 2011. - V. 441. - P. 412-416.

- Davidsоn, E. A. Soil water content and temperature as independent or confounded factors controlling soil respiration in a temperate mixed hardwood forest / E. A. Davidsоn, E. Belk, R. D. Boone // Global Change Biology. - 1998. - V.4. - P. 217-227.

- Measurements of carbon sequestration by long-term eddy covariance: methods and a critical evaluation of accuracy / M. L. Goulden, J. W. Munger, S.-M. Fan, B. C. Daube, S. C. Wofsy // Global Change Biol. - 1996. - V. 2. - P. 169-182.

- Lavigne, M. B. Comparing nocturnal eddy covariance measurements to estimates of ecosystem respiration made by scaling chamber measurements at six coniferous boreal sites / M. B. Lavigne, M. G. Ryan, L. Anderson // Geophys. Res. -1997. - V. 102. - N. 28. - P. 977- 985.

- Law, B. E. Seasonal and annual respiration of a ponderosa pine ecosystem / B. E. Law, M. G. Ryan, P. M. Anthoni // Global Change Biol. - 1999. - V. 5. - P. 169-182.

- Seasonal and Annual Stem Respiration of Scots Pine Trees under Boreal Conditions / T. Zha, S. Kellomaki, Wang, A. Ryyppo, S. Ninisto // Annals of Botany. - 2004. - V. 94. - № 6. - P. 889-896.

- Brossaud, J. Field measurements of carbon dioxide efflux from soil and woody tissues in Norway spruce forest stand / J. Brossaud, M. V. Marek // Ecologia (Bratislava). - 2000. - V. 19. - № 3. - P. 245-250.

- Молчанов, А. Г. Предрассветный водный потенциал как показатель влагообеспеченности древостоев / А. Г. Молчанов // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. - Т. XXXIX. - № 3. - 2018. - С. 79-92.

- Puritch, G. R. Effect of photosynthesis, respirations and transpiration of four Abies species / G. R. Puritch // Canad. J. Forest Res. - 1973. - V. 3. - № 3. - Р. 293-298.

- Молчанов, А. Г. Мониторинг эколого-физиологических показателей в экосистемах. Гл. 7 / А. Г. Молчанов // Серебряноборское опытное лесничество: 65 лет лесного мониторинга. - М.: КМК, 2010. - С. 112-130.

- Edwards, N. N. Continuous measurement of carbon dioxide evolution from partitioned forest floor components / N. N. Edwards, P. Sollins // Ecology. - 1973. - V. 54(2). -Р. 406-412.

- Maseyk, K. S. Photosynthetic responses of New Zealand Sphagnum species / K. S. Maseyk, T. G. A. Green // New Zealand Journal of Botany. - 1999. - V. 37. - P. 155-165.

- Measurements of carbon dioxide fluxes by chamber method at the Rzecin Wetland ecosystem, Poland / B. Chojnicki, M. Michalak, M. Acosta, R. Juszczak, J. Augustin, M. Drösler, J. Olejnik // Polish J. of Environ. Stud. - 2010. - V. 19. - № 2. - P. 283-291.

- Молчанов, А. Г. Баланс СО2 в экосистемах сосняков и дубрав в разных лесорастительных зонах / А. Г. Молчанов. - Тула: Гриф и К., 2007. - 284 с.

- Sap pressure in vascular plants. Negative hydrostatic pressure can be measured in plants / P. F. Scholander, H. T. Hammel, E. D. Bradstreet, E. A. Hemmingsen // Science. - 1965. - V. 148. - P. 339-346.

- Рахи, М. О. Аппаратура для исследований компонентов водного потенциала листьев / М. О. Рахи // Физиология растений. - 1973. - Т. 20. - С. 215-221.

- Молчанов, А. Г. Эмиссия СО2 стволами живых деревьев и валежом в еловых лесах юга-запада Валдайской возвышенности / А. Г. Молчанов, Ф. А. Татаринов, Ю. А. Курбатова // Лесоведение. - 2011. - № 3. - С. 14-25.

- Рост и газообмен СО2 у лесных деревьев / Ю. Л. Цельникер, И. С. Малкина, А. Г. Ковалев, С. Н. Чмора, В. В. Мамаев, А. Г. Молчанов. - М.: Наука, 1993. - 256 с.