Сравнение электрокардиографических показателей спортсменов ациклических видов спорта

Автор: Хусаинова Ю.б

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 8 (267), 2012 года.

Бесплатный доступ

У спортсменов многолетняя подготовка с большими тренировочными нагрузками ведет к формированию «спортивного сердца». Поэтому цель настоящего исследования -сравнение показателей ЭКГ у спортсменов до и после функциональной пробы для оценки физической работоспособности (ФР), а также выявление оценки реакций сердца на нагрузочную пробу

Электрокардиограмма, кардиопульмональная система, нагрузочная проба, ациклические виды спорта

Короткий адрес: https://sciup.org/147153058

IDR: 147153058

Текст научной статьи Сравнение электрокардиографических показателей спортсменов ациклических видов спорта

В нашем обследовании приняли участие представители ациклических видов спорта (тяжелая атлетика, кикбоксинг, дзюдо). Использовалась диагностирующая стационарная аппаратура «SCHILLER» (Швейцария), позволяющая регистрировать ЭКГ, эргоспирометрические значения как в покое, так и при выполнении нагрузок. Применялась 4-ступенчатая нагрузка на велоэргометре по 50, 120, 180, 260 Вт каждая с частотой педалирования 60 об/мин. Количество спортсменов n = 30 в возрасте 20–28 лет (по 10 представителей каждого вида спорта). Далее в табл. 1 представлен индивидуальный анализ показателей ЭКГ до и после нагрузочного ЛСТ- теста.

Как видно из табл. 1, у спортсменов Ф.И. (МС по тяжелой атлетике, длина тела – 178 см, масса тела – 66 кг, ИМТ = 20,8) и Ш.А. (МСМК по кикбоксингу, длина тела – 180 см, масса тела – 80 кг, ИМТ = 24,7) до и после проведения физической нагрузки ритм синусовый (норма). Источник возбуждения находится в синусно-предсердном узле. У спортсмена А.В. (МС по дзюдо, длина тела – 171 см, масса тела – 110 кг, ИМТ = 37,6) ритм из АВ-соединения. Источник возбуждения находится в предсердно-желудочковом узле. ЧСС в покое у Ф.И. – 78 уд./мин, на финише – 182 уд./мин (225 Вт max), после 5 минут восстановления – 158 уд./мин. У Ш.А. – 64 уд./мин, 155 уд./мин (250 Вт max), а после физической нагрузки – 90 уд./мин; у третьего обследуемого ЧСС в покое – 84 уд./мин, на последней ступени нагрузки – 168 (250 Вт max), после – 108 уд./мин.

Следовательно, при сравнении показателей обследуемых у 1-го спортсмена нагрузка вызвала наибольшие сдвиги в кардиопульмональной системе.

Электрическая ось сердца у Ф.И. до и после 5 мин восстановления + 90 – правограмма. На финише + 80, что также является правограммой (кривая, отражающая электрические явления в сердце), у второго обследуемого + 80 (в покое) и + 90 по окончании нагрузки и после 5 мин восстановления (правограмма), физиологическая ось сердца отклоняется вправо, в связи с чем наибольшая разность потенциалов регистрируется в III отведении; у третьего (в покое и после выполнения нагрузочного теста + 40) – левограмма, лишь на финише изменилась незначительно (+ 50). Это может быть связано с тем, что физиологическая ось сердца

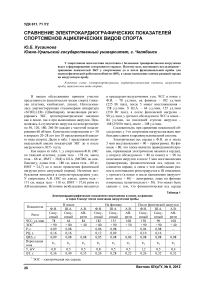

Таблица 1

Электрокардиографические показатели спортсменов в покое, на финише и через 5 минут после окончания нагрузочной пробы

|

Показатели |

В покое |

На финише |

После физической нагрузки |

||||||

|

Ф.И. |

Ш.А. |

А.В. |

Ф.И. |

Ш.А. |

А.В. |

Ф.И. |

Ш.А. |

А.В. |

|

|

Ритм |

Синусовый |

Синусовый |

АВ-ритм |

Синусовый |

Синусовый |

АВ-ритм |

Синусовый |

Синусовый |

АВ-ритм |

|

ЧСС, уд./мин |

78 |

64 |

84 |

182 |

155 |

168 |

158 |

90 |

108 |

|

ЭОС* |

+ 90 |

+ 80 |

+ 40 |

+ 80 |

+ 90 |

+ 50 |

+ 90 |

+ 90 |

+ 40 |

|

Р, с |

0,09 |

0,08 |

– |

0,06 |

0,08 |

– |

0,04 |

0,08 |

– |

|

PQ, с |

0,16 |

0,16 |

– |

0,12 |

0,09 |

– |

0,10 |

0,16 |

– |

|

QRS, с |

0,09 |

0,08 |

0,08 |

0,05 |

0,08 |

0,06 |

0,08 |

0,08 |

0,08 |

|

Переходная зона |

V 3 |

V 2 |

V 3 |

V 3 |

V 2 |

V 3 |

V 3 |

V 2 |

V 3 |

|

T, mV |

0,8 |

0,5 |

0,5 |

0,8 |

0,5 |

0,5 |

1,2 |

0,5 |

0,4 |

|

QT, с |

0,36 |

0,40 |

0,35 |

0,26 |

0,28 |

0,22 |

0,26 |

0,32 |

0,32 |

ЭОС – электрическая ось сердца.

Хусаинова Ю.Б.

несколько смещена влево, самая большая разность потенциалов должна регистрироваться в первом отведении (Эйтховен, Уоллер, Кренфельд, Самойлов, Фогельсон). Можно предположить, что у спортсменов отсутствуют признаки гипертрофии правого и левого желудочков.

Из табл. 1 видно, что при анализе ЭКГ по основным показателям зубец Р, который является суммарным отображением прохождения синусового импульса по проводящей системе предсердий и поочередным возбуждением правого, а затем левого предсердий у 1-го обследуемого до физической нагрузке равен 0,09 с, на финише – 0,06, после – 0,04 с (норма); у второго спортсмена изменений не произошло – Р = 0,08 с (норма). У третьего спортсмена зубец Р вовсе отсутствует, так как у него отмечалось трепетание предсердий (ускоренные поверхностные сокращения предсердий), которое может быть связано с нарушениями проводящей системы импульса.

Интервал PQ, который соответствует времени прохождения возбуждения по предсердиям и атриовентрикулярному узлу до миокарда желудочков, в покое у спортсмена Ф.И. составил 0,16 с (норма), на финише – 0,12, после – 0,10 с (норма 0,12–0,20 с), однако 0,10 с в данном случае является вариантом нормы, так как при увеличении ЧСС интервал PQ может сокращаться [4], это вероятно связано с перемещением водителя ритма из синусового узла в предсердия или АВ-узел и повышением симпатического тонуса. У спортсмена Ш.А. PQ до и после теста составил – 0,16 с, на последней ступени – 0,09 с. У спортсмена А.В. интервал PQ отсутствует (трепетание предсердий).

Желудочковый комплекс (QRS), который регистрируется во время возбуждения желудочков сердца до и после выполнения физической нагрузки у первого обследуемого изменился незначительно (0,08; 0,05 и 0,09 с) и оставался в нормальных значениях, у второго не изменился (по 0,08), у третьего также находился в референтных грани- цах (0,08; 0,06; 0,08 соответственно).

У всех обследуемых переходная зона находится в позиции V 2 – V 3 , которая соответствует проекции межжелудочковой перегородки на переднюю грудную стенку, следовательно, это говорит о сдвиге ее вправо и можно предполагать, что гипертрофия желудочков отсутствует (в норме переходная зона расположена между V 2 – V 4 ).

Зубец Т, отражающий цикл реполяризации (восстановления) желудочков сердечной мышцы в грудных отведениях, доходил до 0,8 mV (в покое и на финише) и 1,2 mV после физической нагрузки (у спортсмена Ф.И.) (норма до 0,5 mV). Существует мнение, что высокий зубец Т у спортсмена отражает хорошее функциональное состояние сердца, его появление связывают с повышением тонуса блуждающего нерва [4]. У спортсмена Ш.А. амплитуда Т до и после пробы осталась в пределах нормы (0,5 mV), у А.В. изменилась незначительно (0,5; 0,5 и 0,4 mV соответственно).

Интервал QT (электрическая систола желудочков) у 1-го обследуемого до нагрузки составил 0,36 с, на последней ступени и после нагрузки 0,26 с; у второго 0,40; 0,28 и 0,32 с; у третьего 0,35; 0,22 и 0,32 с (норма 0,35–0,44 с), однако при учащении ЧСС интервал QT может сокращаться, так как в норме с повышением нагрузки и учащением пульса электрическая систола укорачивается [4].

Также внимание следует обратить на сегмент ST (мм) (табл. 2). Как следует из табл. 2, у спортсмена Ф.И. произошло смещение сегмента ST выше изолинии (больше нормы, норма – 1,5–2 мм в стандартных отведениях и V 1 , V 4 –V 6 ).

Такие изменения на ЭКГ являются у спортсменов вариантами нормы, однако требуют динамического наблюдения [2]. В III отведении после пробы наблюдалась изолированная депрессия ST (–1,3 мм), т. е. имеет неишемический генез и не связана с ишемией миокарда.

У спортсмена Ш.А. все показатели находятся в референтных значениях (лишь в aVR - 0,8, что

Таблица 2

Амплитуда ST сегмента спортсменов в покое, на финише и через 5 минут после окончания нагрузочной пробы

|

Отведения |

В покое |

На финише |

После физической нагрузки |

||||||

|

Ф.И. |

Ш.А. |

А.В. |

Ф.И. |

Ш.А. |

А.В. |

Ф.И. |

Ш.А. |

А.В. |

|

|

I |

0,2 |

0,0 |

0,6 |

0,0 |

0,7 |

0,4 |

0,4 |

0,2 |

0,2 |

|

II |

1,2 |

0,1 |

0,9 |

1,0 |

0,9 |

1,4 |

1,7 |

0,8 |

0,3 |

|

III |

1,0 |

0,2 |

0,3 |

1,0 |

0,2 |

1,0 |

–1,3 |

0,6 |

0,0 |

|

aVR |

–0,7 |

–0,1 |

–0,8 |

–0,5 |

–0,8 |

–0,9 |

–1,0 |

–0,5 |

–0,2 |

|

aVL |

–0,4 |

–0,1 |

0,1 |

–0,5 |

0,3 |

–0,3 |

–0,5 |

–0,2 |

0,1 |

|

aVF |

1,1 |

0,2 |

0,6 |

1,0 |

0,5 |

1,2 |

1,5 |

0,7 |

0,1 |

|

V 1 |

0,5 |

0,8 |

1,3 |

0,4 |

0,2 |

0,8 |

1,5 |

2,8 |

1,5 |

|

V 2 |

1,2 |

1,0 |

1,9 |

1,5 |

1,1 |

1,1 |

2,5 |

1,9 |

1,6 |

|

V 3 |

3,0 |

1,4 |

1,9 |

7,2 |

2,0 |

1,2 |

10,1 |

1,6 |

1,7 |

|

V 4 |

3,1 |

0,9 |

1,3 |

5,6 |

0,9 |

0,1 |

6,7 |

1,4 |

1,2 |

|

V 5 |

1,9 |

0,5 |

1,4 |

2,3 |

1,0 |

–0,6 |

3,1 |

0,7 |

1,4 |

|

V 6 |

1,1 |

0,3 |

1,0 |

1,3 |

1,3 |

–0,2 |

2,1 |

0,7 |

–0,1 |

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 30

Интегративная физиология

является нормальной физиологической реакцией на нагрузку).

Как видно из табл. 2, сегмент ST более нормализован у спортсмена А.В. после 5 мин восстановления, произошло лишь незначительное изменение в отведении V 6 (в пределах нормы).

Однако на последней ступени нагрузки наблюдалась депрессия сегмента ST в V5 (-0,6), которая может говорить о наличии ишемии (норма до -0,5 в V 5 ), т. е. о временном нарушении кровоснабжении миокарда, что ведет к развитию локальной гипоксии, недостаточному снабжению питательными веществами, к изменению биохимического и минерального обмена.

Таким образом, анализ электрокардиографических показателей показал, что у всех испытуемых разная оценка реакции сердца на физическую нагрузку [3]. У спортсмена Ф.И. толерантность к нагрузочной пробе средняя, проба отрицательная. У спортсмена Ш.А. толерантность к нагрузочному тесту высокая, но на последней ступени наблюдалась депрессия сегмента ST в V 5 .

Поэтому из трех обследуемых в более стабильном функциональном состоянии находится спортсмен Ш.А., так как у него толерантность к физической нагрузке высокая, проба отрицательная, нарушение ритма и проводимости не наблюдалось [5] .

Следовательно, благодаря оцениванию ЭКГ показателей можно более объективно распределить физическую нагрузку в тренировочном и соревновательном процессе, а также вести мониторинг общего состояния спортсмена.

Список литературы Сравнение электрокардиографических показателей спортсменов ациклических видов спорта

- Дембо, А.Г. Актуальные проблемы современного спорта/А.Г. Дембо. -М.: Медицина, 1980. -С. 180-183.

- Орлов, В.Н. Руководство по электрокардиографии/В.Н. Орлов. -М.: МИА, 2004. -528 с.

- Сыркин, А.Л. Нагрузочные ЭКГ-тесты: 10 шагов к практике/А.Л. Сыркин, А.С. Аксельрод, П.Ш. Чомахидзе. -М.: МЕДпресс-информ, 2011. -200 с

- Филявич, А.Е. Электрокардиографический атлас спортсмена/А.Е. Филявич. -М.: Золотой стандарт, 1982. -101 с.