Сравнение новоильинской керамики поселений Кочуровское IV и среднее Шадбегово I на основе технико-технологического анализа

Автор: Ересько Ольга Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-1 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются результаты технико-технологического анализа керамики поселений Кочуровское IV и Среднее Шадбегово I. По итогам исследования можно прийти к выводу, что керамика двух стоянок сходна по технологии изготовления, что может свидетельствовать об устойчивости керамической традиции в рассматриваемом регионе. Также при сравнении материалов с керамическим комплексом памятника Красный Мост II была прослежена схожесть традиций изготовления посуды.

Технико-технологический анализ керамики, неолит, энеолит, новоильинская культура, исходное пластичное сырье, формовочная масса

Короткий адрес: https://sciup.org/148205223

IDR: 148205223 | УДК: 902.

Текст научной статьи Сравнение новоильинской керамики поселений Кочуровское IV и среднее Шадбегово I на основе технико-технологического анализа

загом, также встречается на нескольких фрагментах орнамент в виде «флажка»3.

О.Н. Бадер высказывал предположение о пришлом характере носителей «флажковой» культуры в Среднее Прикамье со стороны рек Вятки и Нижней Камы. Это находит подтверждение в материалах Кочуровского IV, которые имеют архаичный облик4.

Памятник Среднее Шадбегово I изучался с 1976 г. по 1981 г. Л.А. Наговициным5. Форма сосудов памятника совпадает с формами посуды поселения Кочуровское IV, но наиболее многочисленны сосуды с прямым горлом и постепенно сужающимися ко дну стенками. В коллекции Среднее Шадбегово I венчики с утолщениями, скошенные внутрь с расширением в обе стороны. Форма венчика не всегда преднамеренно оформлена. Вероятно, чаще всего его отгиб или утолщение получались от нанесения узора на его торец с внутренней, с наружной, а иногда и с обеих сторон. На поселении Среднее Шадбегово I использовали гребенчатый штамп, ямки и редко ногтевидные насечки. Посуда поселения украшена вся, но на ряде шеек и стенок имеются свободные зоны6. Орнамент составляет несколько композиций: из наклонных поясов, «елочки», горизонтальных линий, чередующихся в разных сочетаниях поясов наклонных, горизонтальных, вертикальных линий, дополняемых часто зигзагом.

А.А. Выборнов в своих работах разделяет «флажковые» комплексы на две локальные группы. К первой группе он относит памятники Икско-Бельского междуречья и Средней Камы, а ко второй – материалы Нижней Белой и Вятки. При этом в рамках первой группы выделялись ранние и поздние памятники7. Л.А. Наговицин разделял новоильинские материалы на четыре территориальных варианта: средне-камский, нижнекамский, вятский и средневолжский8. При рассмотрении керамической коллекции памятников и составлении графа связей можно отметить, что материал стоянки Кочуровское IV имеет наибольшее сходство с красномостовской керамикой поселения Красный Мост II, а Среднее Шадбегово I – с материалами Новоильин-ского III и Сауза I, II. При этом между самими рассматриваемыми памятниками связи нет9.

Исследование технологии производства посуды проводилось по методике, разработанной А.А. Бобринским10 и развитой Ю.Б. Цетлиным, И.Н. Васильевой, Н.П. Салугиной11. Историкокультурный подход предусматривает выявление, учет и изучение прежде всего конкретных навыков труда (устойчивые приемы выполнения работы), с помощью которых изготавливалась керамика. Одна из целей историко-культурного подхода – полная или частичная реконструкция содержательной стороны процесса изготовления посуды12. В ходе изучения керамики под микроскопом выявляются следы работы гончара, представленные в изломе сосуда и на его поверхностях 13. Интерпретация технологических следов производится путем их сравнительного анализа с известными признаками приемов работы древних гончаров14, а также с сериями эталонов, созданных в Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства15. К исследованию привлекаются венчики и орнаментированные стенки отдельных сосудов. Каждый изученный сосуд – совокупность определенных навыков труда гончара. По данным этнографии и археологии известно, что устойчивые навыки труда закреплялись в культурных традициях, которые передавались от поколения к поколению в рамках определенного человеческого коллектива16. Общий сравнительный анализ данных по гончарной технологии новоильинской культуры, полученных по единой методике, дает статистически устойчивую базу отличительных черт. Это позволяет проводить сравнение с технологией других культур, расположенных на сопредельных территориях, а также с культурами предшествующими или последующими по времени существования.

Микроскопическому изучению было подвергнуто 108 образцов (венчики и орнаментированные стенки от разных сосудов) из коллекции стоянок Кочуровское IV (70 фрагментов) и Среднее Шадбегово I (38 фрагментов).

Гончарное производство имеет четкую структуру, в которую включены три стадии и двенадцать ступеней производства17. В исследовании основной упор делается на рассмотрение двух элементов керамического производства: представлений об исходном пластичном сырье (ИПС) и традиций составления формовочных масс (ФМ). В связи с сильной фрагментированностью материала не всегда удается проследить такие этапы гончарного производства, как способы конструирования и обработки поверхности.

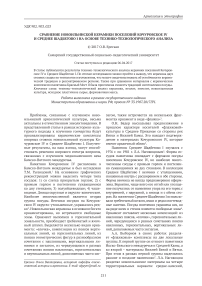

Исходное пластичное сырье (табл.1).

Исходным пластичным сырьем называются природные материалы, которые могли применяться в качестве самостоятельного пластичного сырья для изготовления посуды18. Микроскопическое изучение керамики новоильинской культуры позволило выявить два вида ИПС: илистые глины и глины. Илистые глины – пластичное сырье, в котором встречаются в небольшой или единичной концентрации мелкие остатки перегнивших растительных тканей, отпечатки нитевидных водорослей длиной до 1-2 см, отдельные включения чешуи или костей рыбы. В глинах все признаки близости сырья к водоемам полностью отсутствуют19.

При характеристике навыков отбора сырья большое значение имеет определение запесо-ченности сырья, влиявшей на его пластичность. В каждом виде ИПС выделены две группы: «жирные» (высокопластичные и пластичные) и «тощие» (среднепластичные и запесоченные). Для получения более детальной информации

Таблица 1. Исходное пластичное сырье керамики поселений Кочуровское IV и Среднее Шадбегово I

|

Памятник |

ИПС - Илистая глина |

ИПС - Глина |

Всего |

|||||||||||

|

Влажное состояние |

Дробление |

Влажное состояние |

Дробление |

|||||||||||

|

Ж1 |

Ж2 |

Т1 |

Т2 |

Ж1 |

Т1 |

Ж1 |

Ж2 |

Т1 |

Т2 |

Ж1 |

Ж2 |

Т1 |

||

|

Кочуров- |

10 |

6 |

13 |

6 |

1 |

1 |

13 |

8 |

3 |

5 |

1 |

2 |

1 |

70 |

|

ское IV |

14 % |

8% |

19 % |

8% |

1,5 % |

1,5% |

19 % |

11 % |

5% |

7% |

1,5 % |

3% |

1,5 % |

100 % |

|

Среднее Шадбе-гово I |

8 |

13 |

8 |

5 |

- |

- |

- |

1 |

2 |

1 |

- |

- |

- |

38 |

|

21 % |

35 % |

21 % |

13 % |

- |

- |

- |

2,5 % |

5% |

2,5 % |

- |

- |

- |

100 % |

|

они подразделены на подгруппы. «Жирные»: 1) Ж1 – незапесоченные (высокопластичные) глины с полным отсутствием видимого под микроскопом песка; 2) Ж2 – слабозапесоченные (пластичные), содержащие песок в основном менее 0,2 мм и единичные включения песка до 0,5 мм (до 5 песчинок на 1 кв. см). «Тощие» : 1) Т1 - сред-незапесоченные (среднепластичные) с пылевидным песком и немногочисленными зернами песка 0,2-0,5 мм (до 20 песчинок на 1 кв. см); 2) Т2 – запесоченные, с большим содержанием зерен песка до 1 мм (более 20 песчинок на 1 кв. см).

Среди способов обработки исходного пластичного сырья выявлены: дробление ИПС в сухом виде (фиксируется по наличию в формовочной массе не растворившихся до конца комочков сухой глины) и использование ИПС в естественно-увлажненном состоянии20.

На памятнике Кочуровское IV 52% изученных образцов керамики изготовлены из илистых глин (37 сосудов) и 48% – из глин (33 сосуда). Это позволяет сделать вывод о том, что представления об отборе сырья для изготовления керамики делятся на две практические равные группы. Культурные традиции отбора сырья «жирного» либо «тощего» также делятся на при- мерно равные группы с незначительным преобладанием «жирного» 58% (41 сосуд) и «тощего» 42% (29 сосудов). Навыки подготовки ИПС для данного памятника более устойчивы. Основная часть посуды была изготовлена из сырья в естественном увлажненном состоянии 91%, и лишь 9% изученных образцов изготовлены с использованием приема дробления.

На памятнике Среднее Шадбегово I 90% рассмотренных образцов керамики изготовлены из илистых глин (34 сосуда) и лишь 10% (4 сосуда) из глины. На основе представленных данных мы можем сделать вывод об относительном единстве традиций отбора сырья для изготовления посуды. При отборе «жирного» или «тощего» сырья изготовители посуды делятся на примерно равные группы с незначительным преобладанием «жирного» 58,5% (22 сосуда) и «тощего» 41,5% (16 сосудов). Навыки подготовки сырья на всех рассмотренных образцах одинаковы. Изготовление посуды осуществлялось из сырья в естественном увлажненном состоянии в 100% случаев.

Подготовка формовочной массы (табл.2,3) .

Культурные традиции на данной ступени гончарной технологии могут характеризоваться сведениями о рецептах, включающих ИПС и ис-

Таблица 2. Рецепты формовочных масс керамики поселения Кочуровское IV

|

Памятник |

ФМ: Шамот + Органический раствор |

ФМ: Шамот |

ФМ: Орг. раст. |

Всего |

||||||||||

|

ОР в значительной концентрации |

ОР в незначительной концентрации |

|||||||||||||

|

Концентрация шамота |

Размер шамота |

Концентрация шамота |

Размер шамота |

|||||||||||

|

1:4 |

1:5 |

1:6 |

0,52,5 мм |

Более 2,5 мм |

1:3 |

1:4 |

1:5 |

1:6 |

0,52,5 мм |

Более 2,5 мм |

||||

|

Кочу-ровское IV |

4 |

18 |

3 |

20 |

5 |

4 |

4 |

20 |

3 |

14 |

17 |

4 |

10 |

70 |

|

6% |

25 % |

5% |

28% |

7% |

6% |

6% |

28 % |

5% |

20% |

24 % |

6% |

14% |

- |

|

Таблица 3. Рецепты формовочных масс керамики поселения Среднее Шадбегово I

|

Памятник |

Формовочная масса |

Концентрация шамота |

Размер шамота |

Всего |

|||||||

|

Ш + ОР (малая концентрация) |

Ш |

ОР |

- |

1:3 |

1:4 |

1:5 |

1:6 |

0,52,5 мм |

Более 2,5 мм |

||

|

Среднее Шад-бегово I |

11 |

16 |

5 |

6 |

3 |

7 |

13 |

4 |

17 |

10 |

38 |

|

29% |

42% |

13% |

16% |

11% |

26% |

48% |

14% |

63% |

37% |

- |

|

кусственные добавки. В качестве искусственных добавок выделены следующие: шамот – минеральная примесь, полученная в результате дробления старых сосудов; органический раствор – различные клеящие природные вещества растительного и животного происхождения, наличие которых фиксируется по налету белесого, серого, черного, желтого и коричневого цвета и пустот на стенках и в черепке сосуда. По мнению А.А Бобринского, применение органического раствора в формовочных массах придавало керамике прочность21. В данном исследовании применяется количественная характеристика концентрации органического раствора. «Значительная» концентрация фиксировалась, если органическим раствором было покрыто более 30% скола изучаемого образца; если менее, то данный образец характеризовался как содержащий «незначительную» концентрацию.

Приемы составления ФМ изучались на подвидовом уровне: концентрации и размерности минеральных примесей. Концентрация минеральных примесей подсчитывалась по методике А.А. Бобринского22. В изучаемом гончарстве использовался некалиброванный шамот, поэтому в таблице указаны наиболее крупные размеры зерен шамота, прослеженные в образце.

На ступени подготовки ФМ керамики Кочу-ровского IV выделены три традиции: 1) с шамотом и органическим раствором 80% (от количества изученных образцов); 2) с органическим раствором 14%; 3) с шамотом 6% от изученных образцов. Органический раствор представлен двумя категориями: значительное содержание в тесте 42% и незначительное содержание раствора в тесте 52%. При изучении было отмечено, что в основном большое количество органического раствора содержится в керамике, изготовленной из «тощего» (запесоченного) сырья.

В производствах данной посуды преимущественно использовался шамот некрупного размера (0,5-2,5 мм) – 57% (34 сосуда). Однако сосуды с примесью крупного (2,5-5 мм) составляют 43% (26 сосудов) от общего количества керамики этой группы с шамотом. Концентрация минеральных примесей в основном 1:5 – 53%, следующая по численности группа 1:4 – 12%, 1:6 представлена 10%, 1:3 – 6 % от изученных сосудов.

Для памятника Среднее Шадбегово I при подготовке ФМ использовали четыре традиции: 1) с шамотом 42%; 2) с шамотом и органическим раствором 29%; 3) несмешанный однокомпонентный состав 16%, 4) с органическим раствором 13%. Органический раствор на рассматриваемом памятнике использовался только в незначительном количестве. При изготовлении керамики в основном использовался шамот размерностью от 0,5 до 2,5 мм – 63% (17 сосудов), шамот размером более 2,5 мм использовался только в 37% (10 сосудов) случаев от общего количества керамики этой группы с шамотом (27 сосудов). Концентрация минеральных примесей в основном 1:5 – 48%, следующая по численности группа 1:4 – 26%, 1:6 представлена 14%, 1:3 – 11% от изученных сосудов.

На основе проведенного технико-технологического анализа керамики новоильинско-го типа с поселений Кочуровское IV и Среднее Шадбегово I можно сделать следующие выводы. Во-первых, на памятнике Кочуровское IV в качестве ИПС использовали илистую глину и глину практически в равных долях (52%/48%). В то же время в посуде памятника Среднее Шадбего-во I в качестве сырья преобладает илистая глина и лишь в 10% случаев применялась глина. Если сравнивать материалы памятника Кочуровского IV с наиболее близкими по морфологическим признакам материалами стоянки Красный Мост II, то можно заметить, что по технологии они идентичны, так как керамика поселения Красный Мост II изготовлена с преобладанием илистой глины, но наличие сосудов из глины в небольшом количестве также фиксируется23. При сравнении полученных результатов с наиболее близким территориально памятником Саузом II мы увидим идентичную Кочуровскому IV картину. В качестве сырья в 57% случаев берется илистая глина и в 43% глина24. При рассмотрении навыков отбора сырья на памятниках Кочу-ровское IV и Среднее Шадбегово I наблюдается сходство: большая часть сосудов изготовлена из «жирного» (незапесоченного) сырья, в меньшей степени использовано «тощее» (запесоченное) сырье (58%/42%). Навыки подготовки ИПС на памятниках устойчивы. Население Среднего Шадбегово I использовало в 100% случаев сырье в естественном увлажненном состоянии, в керамике Кочуровского IV применялось дробление лишь в 9% от изученных образов. Аналогичным образом на памятнике Сауз II 1/3 изученных образцов была изготовлена с применением дро-бления25. Таким образом, в среде населения этих поселков, изготавливавшего одинаковую посуду новоильинского типа, были распространены различные представления об ИПС для изготовления бытовой посуды: часть использовала илистые глины, другая часть – природные глины. Данный факт свидетельствует об определенной неоднородности коллектива, проживающего на поселениях. По степени этой неоднородности наибольшую близость обнаруживают памятники Красный Мост II и Кочуровское IV.

Во-вторых, на ступенях подготовки формовочной массы также выявлены некоторые различия. Керамика Кочуровского IV изготовлена в соответствии с 3 рецептами ФМ, а керамика Среднего Шадбегово I – 4 рецептами ФМ. Увеличение рецептуры ФМ керамики данного памятника про- изошло благодаря использованию населением несмешанного однокомпонентного состава. Для поселения Красный Мост II характерным является один рецепт ФМ: органический раствор + шамот26. На стоянке Сауз II зафиксировано два рецепта составления ФМ: ИПС + органический раствор + шамот (96%) и ИПС + органический раствор (4%)27. Следует отметить, что состав «ИПС + органический раствор + шамот» является преобладающим на всех четырех рассматриваемых стоянках.

В-третьих, размерность шамота по изученным материалам памятников Кочуровского IV и Среднего Шадбегово I обнаружила сходство: размер шамота 0,5-2,5 мм превалирует над более крупным шамотом. Данный признак также находит схожесть на памятнике Сауз II, так как 2/3 керамики было изготовлено с добавлением шамота мелкой фракции. По концентрации шамота керамические материалы поселений Кочу-ровское IV и Среднее Шадбегово I идентичны: преобладающей является концентрация 1:5, она встречена в 53% и 48% изученных сосудов соответственно. Исследование керамики стоянки Красный Мост II показало, что в ее производстве также наиболее массовой была традиция составления ФМ с шамотом в концентрации 1:528. В данном аспекте мы видим некоторые различия с поселением Сауз II, для него преобладающим является соотношение 1:4 (39% от изученных материалов), следующее по численности 1:5 (30%) и в наименьшем количестве сосудов при изготовлении применялась концентрация 1:329.

Резюмируя полученные результаты, можно сделать вывод, что памятники Кочуровское IV и Среднее Шадбегово I по данным гончарной технологии являются близкими. Существенные различия фиксируются на уровне представлений о сырье, которые относятся к субстратным навыкам труда, т.е. сохраняющимся неизменными в течение длительного периода времени и поэтому позволяющим «заглянуть» в прошлое – в историю сложения изучаемого населения. Зафиксированная нами неоднородность взглядов населения на пластичное сырье указывает на формирование новоильинского населения в результате смешения как минимум двух групп древнего населения Волго-Камья, а также это может быть связано с разновременностью существования комплексов. Сравнение результатов изучения гончарной технологии древних коллективов, оставивших поселение Красный Мост II и Сауз II, указывает на близость процессов формирования энеолитического населения в Поволжье и Камско-Вятском междуречье.

Список литературы Сравнение новоильинской керамики поселений Кочуровское IV и среднее Шадбегово I на основе технико-технологического анализа

- Гусенцова Т.М. Поселение Кочуровское IV в бассейне реки Кильмезь//Памятники эпохи энеолита и бронзы в бассейне р. Вятки. Ижевск, 1980.

- Наговицин Л.А. Периодизация энеолитических памятников Вятского края//Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск, 1984. С. 89-121.

- Наговицин Л.А. Периодизация энеолитических памятников Вятского края//Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск, 1984. С. 89-121.

- Гусенцова Т.М. Поселение Кочуровское IV в бассейне реки Кильмезь//Памятники эпохи энеолита и бронзы в бассейне р.Вятки. Ижевск, 1980.

- Наговицин Л.А. Периодизация энеолитических памятников Вятского края//Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск, 1984. С. 89-121.

- Наговицин Л.А. Периодизация энеолитических памятников Вятского края//Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск, 1984. С. 89-121.

- Выборнов А.А. Неолит и эпоха раннего металла правобережья низовьев р. Белой. Автореф. … дисс. канд. ист. наук. Л., 1984. 16 с.

- Выборнов А.А. «Флажковый» комплекс керамики Нижней Белой//Новые памятники археологии Волго-Камья. Йошкар-Ола, 1984. С.53.

- Наговицин Л.А. Дискуссионные проблемы в изучении новоильинской культуры//Вопросы археологии Урала. Екатеринбург, 1993. С.67.

- Ересько О.В., Шалапинин А.А. Сравнительный анализ новоильинской и красномостовской керамики//Известия Самарского научного центра РАН. Самара, 2015. Том 17. №3. С. 507-513.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука, 1978.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012

- Васильева И.Н., Салугина Н.П. Экспериментальный метод в области изучения древнего гончарства (к проблеме разработки структуры научного исследования с использованием физического моделирования)//Актуальные проблемы изучения древней керамики. Самара, 1999.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука, 1978

- Бобринский А.А. Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Коллективная монография. Самара, 1999.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Коллективная монография. Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. С.5-109.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Васильева И.Н., Салугина Н.П. Экспериментальный метод в изучении древнего гончарства//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Коллективная монография. Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. С.181-198

- Васильева И.Н., Салугина Н.П. Некоторые итоги 18-летней работы Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале (III). М.: изд-во ИА РАН, 2008. С.156-159.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Коллективная монография. Самара: изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. С.5-109.

- Васильева И.Н., Выборнов А.А. О неолитической гончарной технологии Нижнего Прикамья и времени распространения древнейших керамических традиций//Поволжская археология. Казань, 2013. №1. С.60-86.

- Бобринский А.А. Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Коллективная монография. Самара, 1999.

- Васильева И.Н. О выделении видов исходного пластичного сырья древнейшей керамики и их ареалах в эпоху неолита (по материалам Поволжья)//Современные подходы к изучению древней керамики в археологии. М.: Изд-во ИА РАН, 2015. С.16-23.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука, 1978

- Бобринский А.А. Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Коллективная монография. Самара, 1999.

- Бобринский А.А., Васильева И.Н. О некоторых особенностях пластичного сырья в истории гончарства//Проблемы древней истории Северного Прикаспия. Самара: Изд-во СамГПУ, 1998. С.193-214

- Бобринский А.А. Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Коллективная монография. Самара, 1999.

- Бобринский А.А. Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Коллективная монография. Самара, 1999.

- Васильева И.Н., Выборнов А.А. Некоторые аспекты изучения неолита Марийского Поволжья//Вопросы археологии эпохи камня и бронзы в Среднем Поволжье и Волго-Камье. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2015. С.68-98

- Ересько О.В. Предварительные результаты технико-технологического изучения керамики красномостовского типа в Марийском Поволжье.//XLVIII Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых (УПАСК). Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2016. 288с.

- Ересько О.В. Предварительные результаты технико-технологического анализа керамики новоильинской культуры поселения Сауз II//Археологическое наследие Урала: от первых открытий к фундаментальному научному знанию (ХХ Уральское археологическое совещание): материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. 424 с.

- Ересько О.В. Сравнение разнокультурных групп керамики поселения Сауз II на основе технико-технологического анализа.//Известия Самарского научного центра РАН. Самара, 2016. Том 18. №6. С.184-187.

- Ересько О.В. Предварительные результаты технико-технологического изучения керамики красномостовского типа в Марийском Поволжье.//XLVIII Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых (УПАСК). Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2016. 288 с.

- Ересько О.В. Сравнение разнокультурных групп керамики поселения Сауз II на основе технико-технологического анализа.//Известия Самарского научного центра РАН. Самара, 2016. Том 18. №6. С.184-187.

- Ересько О.В. Предварительные результаты сравнительного технико-технологического анализа новоильинской и красномостовской керамики.//Актуальная археология 3. Новые интерпретации археологических данных. Тезисы международной научной конференции молодых ученых. СПб: ИИМК РАН, 2016. 378 с.

- Ересько О.В. Предварительные результаты технико-технологического анализа керамики новоильинской культуры поселения Сауз II//Археологическое наследие Урала: от первых открытий к фундаментальному научному знанию (ХХ Уральское археологическое совещание): материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. 424 с.