Сравнение основных характеристик колебаний хромосферы Солнца и магнитосферы по исследованиям, выполненным в ИСЗФ СО РАН

Автор: Челпанов А.А., Челпанов М.А., Кобанов Н.И., Сотникова Р.Т.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - познакомить читателя с исследованиями, проводимыми в Институте солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН) и направленными на изучение свойств хромосферных колебаний Солнца и их связи с пульсациями, регистрируемыми в магнитосфере Земли и на ее поверхности. В работе мы сравниваем с помощью инструментов ИСЗФ характеристики колебаний в различных хромосферных структурах, солнечном ветре и магнитосфере. Мы рассматриваем возможность того, что наблюдаемые периодические вариации ширины профилей хромосферных линий можно интерпретировать как проявление крутильных альфвеновских волн. Эта мода может распространяться на большие расстояния, не рассеиваясь в межпланетном пространстве, и проникать в магнитосферу Земли напрямую либо опосредованно благодаря процессам на плазмопаузе. Мы акцентируем внимание на сходстве характеристик колебаний, наблюдающихся в различных средах и сходстве многих параметров самих сред и происходящих в них процессов. Мы полагаем, что для изучения этих сред можно применять схожие подходы.

Солнечные факелы, солнечные пятна, мгд-волны, магнитосфера

Короткий адрес: https://sciup.org/142220304

IDR: 142220304 | УДК: 523.98, | DOI: 10.12737/szf-44201802

Текст научной статьи Сравнение основных характеристик колебаний хромосферы Солнца и магнитосферы по исследованиям, выполненным в ИСЗФ СО РАН

Как известно, магнитогидродинамические (МГД) волны — один из механизмов переноса энергии в гелиосфере. Они наблюдаются во всех ее областях, от фотосферы до атмосферы Земли.

Во всех слоях солнечной атмосферы наблюдается богатое разнообразие периодов и МГД-мод. Для объектов различных типов накоплен огромный наблюдательный материал. В этой работе мы в основном используем наблюдаемые в верхней хромосфере волны, поскольку они имеют бо́льшую вероятность влияния на процессы в солнечном ветре (СВ), в отличие, например, от фотосферных колебаний, которые, как известно, в некоторых случаях могут быть запертыми в ограниченном диапазоне высот без возможности проникновения в верхнюю атмосферу.

Колебания в верхней атмосфере Земли и в магнитосфере изучаются также в течение продолжительного времени. Среди механизмов, приводящих к генерации ультранизкочастотных (УНЧ) волн в магнитосфере Земли, одно из ключевых мест занимает впервые предложенный авторами работы [Гульель-ми, Троицкая, 1973] механизм прямого проникновения волн из СВ через магнитопаузу [Mazur, 2010; Greenstadt et al., 1983] . В работах [Kessel, 2008; Takahashi, Ukhorskiy, 2007, 2008] колебания давле-

А.А. Челпанов, М.А. Челпанов, Н.И. Кобанов, Р.Т. Сотникова ния СВ рассматриваются как основной источник длиннопериодных пульсаций в магнитосфере.

Мы исследуем свойства колебаний, наблюдаемых в хромосфере и СВ с целью найти связь между ними. Эта работа основывается на наблюдательных результатах предыдущих исследований, выполненных в Институте солнечно-земной физики и касающихся геомагнитных колебаний, связанных с МГД-колеба-ниями в верхней хромосфере Солнца.

Мы делаем акцент на исследованиях, проведенных для ряда структур солнечной атмосферы в различных спектральных линиях, которые формируются в большом диапазоне высот.

Рассматриваются характеристики колебаний лучевой скорости, интенсивности и ширины профилей. Описания методов измерений можно найти в [Kobanov, 1985, 2001] . В этой работе мы анализируем возможные проявления торсионных (крутильных) альфвеновских волн, характеризуемых вращательными движениями сегментов магнитной трубки. Альфвеновские волны могут распространяться на большие расстояния с минимальным рассеянием, проходя из хромосферы через корону в СВ и достигая Земли. С другой стороны, в работе [Cranmer, van Ballegooijen, 2005] показано, что переходная зона может отражать значительную часть альфвеновских волн в широком диапазоне периодов. Выше, в межпланетном пространстве, отражение существенно только для периодов порядка десятков часов и больше. В наших предыдущих работах мы наблюдали периодические вариации ширины хромосферных линий, которые могут быть интерпретированы как проявления крутильных альфвеновских волн в разных структурах солнечной атмосферы. Следующий этап состоит в том, чтобы проследить динамику этих волн в СВ и магнитосфере Земли после того, как они были сгенерированы в хромосфере Солнца.

Ниже мы приводим краткое описание характеристик периодических колебаний на Солнце и в магнитосфере Земли, обнаруженных в наших наблюдательных данных.

КОЛЕБАНИЯ НА СОЛНЦЕ

Колебания в хромосфере Солнца проявляются в широком диапазоне периодов. Известно, что характеристики колебаний определяются напряженностью и конфигурацией магнитного поля в солнечных структурах: пятнах, факелах, корональных дырах. В ИСЗФ собран обширный опыт исследования колебаний в этих объектах, который мы использовали при подготовке статьи. Мы уделили особое внимание поиску наблюдательных проявлений альфвенов-ских волн в исследуемых объектах. Наблюдение альфвеновских волн на Солнце — сложная задача, поскольку они не являются волнами сжатия, а значит, не производят вариаций интенсивности. В результате альфвеновские волны нельзя наблюдать в вариациях эмиссии [Nakariakov, Verwichte, 2005] . До сих пор они регистрировались либо на основе косвенных данных, либо наблюдались напрямую в спикулах на лимбе с использованием данных высокого разрешения. Одно из их проявлений — периодические вариации ширины профиля спектральной линии.

В работе [de Pontieu et al., 2015] показано, что эти наблюдаемые вариации не зависят от пространственного разрешения используемого инструмента.

Нужно заметить, что до тех пор, пока не будет найдено альтернативного убедительного объяснения аномально высоких амплитуд колебаний ширины профилей хромосферных спектральных линий, версия о крутильных альфвеновских волнах в солнечной хромосфере имеет право на существование.

Колебания в корональных дырах

Корональные дыры являются источником потоков высокоскоростного СВ, поэтому они становятся важным объектом изучения распространения и генерации волн в системе Солнце—Земля. В коро-нальных дырах присутствуют крупномасштабные магнитные поля, которые пронизывают солнечную атмосферу от ее нижних слоев до короны. Эти магнитные поля могут служить волноводами для МГД-волн. По наблюдениям 15 корональных дыр Кобанов, Скляр [2007] обнаружили хорошо выраженные колебания в трехминутном и пятиминутном диапазонах. В пятиминутном диапазоне они нашли признаки распространяющихся волн. В работе [Kobanov et al., 2003] авторы наблюдали колебания лучевой скорости с частотами 1 мГц и менее вместе с трех- и пятиминутными колебаниями над областями корональных дыр.

Авторы работы [Anfinogentov et al., 2010] , используя корональную линию 171 Å, наблюдали продольные и поперечные колебания с периодами преимущественно в диапазоне 15–30 мин в петлях, располагавшихся в корональной дыре. Наблюдаемые колебания были вызваны эруптивным процессом в яркой точке корональной дыры.

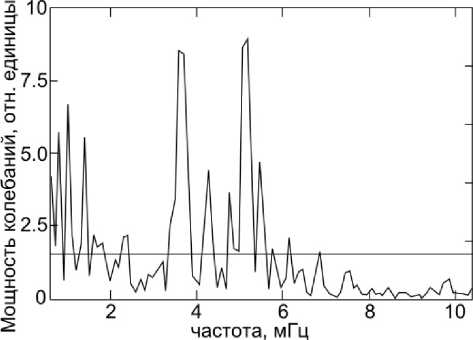

В работе [Зубкова и др., 2014] показано, что амплитуды колебаний полуширины профилей хромосферных линий, которые наблюдались в 10 коро-нальных дырах, слишком большие, чтобы их можно было объяснить только температурными вариациями. В табл. 1 приведены амплитуды колебаний полуширины для наблюдательных серий данных, записанных в корональных дырах. Такие колебания могут указывать на присутствие крутильных альфвеновских волн. Частоты наблюдаемых колебаний полуширины были распределены в диапазоне 1.5–6.5 мГц с наиболее выдающимися пиками в диапазоне 3.5–5.5 мГц (рис. 1). Мощность колебаний этого частотного диапазона увеличена в элементах хромосферной сетки внутри корональных дыр. Это увеличение, по предположению авторов, вызвано сосредоточением вертикальных магнитных полей в областях сетки. Однако при анализе характеристик этих колебаний следует иметь в виду, что при распространении альфвенов-ских волн в неоднородной МГД-среде атмосферы Солнца возникает перемешивание фаз, которое приводит к нарушению монохроматичности и трансформации первичных сигналов [Shestov et al., 2017] .

Колебания в факелах

Особенность факелов — преобладание пятиминутных колебаний в сигналах лучевых скоростей как в фотосфере, так и в хромосфере [Kobanov et al., 2013а] . При этом пространственное распределение колебаний в факелах неоднородно. В сигналах лучевой скорости наблюдаются более высокие частоты

Таблица 1

|

Дата и время серии, UT |

Спектральная линия |

Положение на диске |

Продолжительность, мин |

Средняя амплитуда колебаний от пика до пика, мÅ |

|

4 авг. 2005 06:26 |

Hα |

32S 4W |

43 |

22.98 (52) |

|

29 мая 2010 05:31 |

Hα |

Сев. полюс |

63 |

23.21 (45.6) |

|

29 мая 2010 07:09 |

Hα |

Сев. полюс |

63 |

24.15 (50.5) |

|

16 июня 2010 04:34 |

Hα |

25° N 35° W |

170 |

27.01 (78) |

|

6 июля 2010 10:21 |

Hα |

7° N 13° W |

83 |

24.86 (55.6) |

|

10 апр. 2011 07:27 |

Hα |

25° S 15° W |

85 |

20.92 (63.3) |

|

12 апр. 2011 01:21 |

Hα |

56° S 2° E |

83 |

37.26 (88) |

|

18 сент. 2011 05:36 |

Hα |

30° S 52° E |

67 |

33.14 (98.5) |

|

18 сент. 2011 07:43 |

Hα |

30° S 52° E |

82 |

27.87 (50.6) |

|

19 сент. 2011 01:57 |

Hα |

30° S 40° E |

65 |

35.80 (59.25) |

|

11 авг. 2005 02:54 |

Ca II 8542 Å |

4° N 47° E |

57 |

46.3 (83.3) |

|

11 авг. 2005 04:00 |

Ca II 8542 Å |

60° N 1° E |

41 |

45 (103.5) |

|

17 авг. 2005 07:12 |

Ca II 8542 Å |

0° N 37° W |

81 |

70 (115.5) |

|

29 сент. 2005 03:29 |

Ca II 8542 Å |

35° S 0° E |

52 |

72.4 (136.9) |

|

28 мая 2010 06:16 |

Ca II 8542 Å |

Сев. полюс |

120 |

44.75 (122.9) |

Рис. 1. Пример типичного для корональной дыры спектра колебаний полуширины профиля линии Hα. Основная мощность колебаний распределена в диапазоне 1.5–6.5 мГц

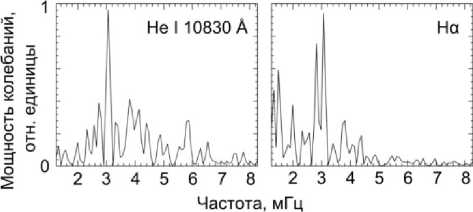

Рис. 2. Спектры колебаний полуширины профилей хромосферных линий в факеле в областях повышенной напряженности магнитного поля (магнитных холмах) и более низкие — ближе к краям факелов [Челпанов и др., 2015; Chelpanov et al., 2016b]. Авторы работы [Kobanov, Pulyaev, 2007] нашли признаки распространяющихся волн над магнитными холмами. В [Kobanov et al., 2011] анализировались фазовые отношения между пятиминутными колебаниями на различных высотах, при этом был сделан вывод, что волны распространяются как вверх, так и вниз, возвращая таким образом часть волновой энергии обратно из хромосферы в фотосферу. Мы нашли ряд случаев, когда колебания полуширины хромосферных линий в факелах не сопро-

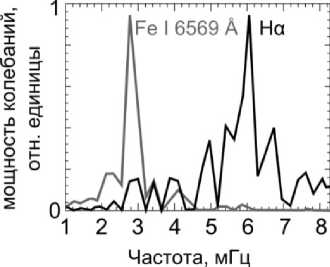

Рис. 3. Спектры колебаний лучевой скорости в фотосфере (Fe I 6569 Å) и хромосфере (Hα) тени пятна вождались колебаниями интенсивности или скорости [Chelpanov et al., 2016a]. На рис. 2 показаны примеры спектров колебаний полуширины в факелах. Амплитуды колебаний полуширины профилей спектральных линий в факелах приведены в табл. 2. Однако в этих примерах не видно связи амплитуды колебаний полуширины с положением центр—лимб на диске Солнца. Это объясняется конфигурацией магнитного поля в факелах — площадь факела в основном заполнена магнитными полями с разным наклоном, что теоретически дает возможность наблюдения крутильных альфвеновских волн в любой точке солнечного диска.

Активные области

В отличие от факелов, в тени пятен на разных высотах наблюдаются колебания с разными периодами: в фотосфере доминируют пятиминутные колебания, в хромосфере — трехминутные. На рис. 3 показаны типичные спектры, наблюдаемые в фотосфере и хромосфере тени пятна. Над всей поверхностью пятна и в его окрестностях наблюдаемый диапазон колебаний значительно шире. Распределения мощности колебаний в тени пятен, полутени и окружающей области показали, что периоды возрастают от внутренней тени к полутени и далее через внешние границы в окрестности пятна, где преобладают хорошо выраженные колебания с периодами 10–12 мин [Кобанов, 2000; Kobanov, 2000; Kobanov et al., 2013b; Kobanov et al., 2015] .

Таблица 2

|

Дата и продолжительность серии, мин |

Спектральная линия |

Средняя амплитуда от пика к пику колебаний полуширины, мÅ |

|

|

2.5–4.5 мГц |

1.0–1.9мГц |

||

|

1 июля 2003, 42 |

Hα 6563 Å |

9–21 |

23 |

|

12 сент. 2003, 52 |

Hα 6563 Å |

20–25 |

35 |

|

27 июля 2005, 67 |

Hα 6563 Å |

20–50 |

40 |

|

24 сент. 2005, 84 |

Hα 6563 Å |

20–30 |

– |

|

21 сент. 2012, 100 |

HeI 10830 Å |

40 |

– |

|

Hα 6563 Å |

35–45 |

– |

|

|

1 мая 2013, 47 |

Hα 6563 Å |

30–35 |

40–60 |

|

25 авг. 2013, 75 |

HeI 10830 Å |

40–50 |

45 |

|

Hα 6563 Å |

30–35 |

70 |

|

|

28 авг. 2013, 158 |

HeI 10830 Å |

45 |

55 |

|

Hα 6563 Å |

25 |

50 |

|

1700 A

0 10 20 30 секунды дуги

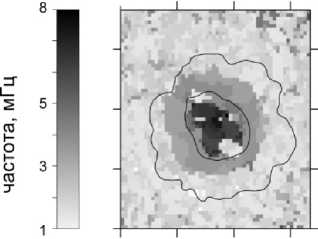

Рис. 4. Распределение доминирующих частот, наблюдаемых в пятне и его окрестностях

В работе [Kolobov et al., 2016] авторы исследовали кольцеобразную область во внутренней полутени, где в широком диапазоне высот, от фотосферы до переходной области, доминируют пятиминутные колебания (рис. 4). Авторы считают, что наклон и напряженность магнитного поля в этой области обусловливают канал распространения пятиминутных колебаний между слоями солнечной атмосферы.

Авторы работы [Sych et al., 2009] рассматривали вероятную связь трехминутных колебаний в пятнах с колебаниями аналогичных периодов, наблюдаемыми во вспышечных световых кривых. Они предположили, что трехминутные колебания распространяются от пятен к областям вспышек, индуцируя там высвобождение энергии с этим периодом.

В [Sych et al., 2012] исследовались также трехминутные колебания, наблюдаемые в каналах крайнего ультрафиолета и микроволновом диапазоне над пятнами. Изучая их частотные характеристики, авторы обнаружили, что период колебаний может постепенно изменяться в течение одного колебательного цуга. Было предложено два механизма: эволюция подфотосферных источников колебаний в области пятна и разделение импульсов в магнитных трубках с различными физическими условиями. Одно из последних открытий в области колебаний в активных областях — незатухающие поперечные колебания корональных петель [Anfinogentov et al., 2015]. Периоды этих колебаний варьируют в пределах 1–10 мин, что приблизительно соответствует периодам собственных колебаний петель. Они наблюдаются практически во всех активных областях и, вероятнее всего, являются результатом взаимодействия петель с окружающими квазистационарными потоками [Nakariakov et al., 2016b].

КОЛЕБАНИЯ В МАГНИТОСФЕРЕ

Геомагнитные волны, или пульсации, можно регулярно наблюдать в любой части магнитосферы Земли. Устойчивые периодические и квазипериоди-ческие колебания обычно называют Pc, или непрерывными колебаниями. По сравнению с другими подобными пульсациями волны диапазона Pc5 (периоды от 150 до 600 с) обладают значительно большими амплитудами. На высоких широтах они могут достигать сотен нанотесла даже в условиях умеренной геомагнитной возмущенности.

Волны Pc5 могут возбуждаться как внутримаг-нитосферными, так и внемагнитосферными источниками. Азимутальная структура колебаний часто рассматривается как индикатор их происхождения: волны, генерируемые внутри магнитосферы, обычно отличаются высоким азимутальным волновым числом m ; у волн, источник которых находится в СВ или на магнитопаузе, обычно низкие значения m , поскольку волны с высокими значениями m не могут эффективно проникать в магнитосферу [Гульельми, Потапов, 1984; Леонович и др., 2015] .

Длиннопериодные пульсации еще одного типа — Pi2 — представляют собой нерегулярные колебания с доминирующими периодами 40–150 с. Они имеют вид изолированных волновых пакетов и наблюдаются чаще, чем Pc5 [Lipko et al., 2002] . Pi2 часто наблюдаются сериями, длящимися 5–10 мин. Они обычно возникают во время геомагнитных бурь и суббурь. При продолжительной суббуревой активности они могут генерироваться на всех фазах магнитных бурь [Zolotukhina et al., 2000] . На средних широтах Pi2 могут наблюдаться в обширном секторе долгот, включая дневную магнитосферу. Часто область их наблюдения на поверхности Земли примерно совпадает с проекцией плазмопаузы. Авторы работы [Rakhmatulin et al., 2010] , используя сеть среднеширотных обсерваторий, обнаружили устойчивый мак-

Сравнение основных характеристик колебаний… симум появления Pi2 в районе полудня. Однако в ночной магнитосфере высокоширотные пульсации преобладают над среднеширотными. Наличие вторичного долготного максимума и различия между характерами генерации пульсаций Pi2 в различных областях подтверждают предположение о множественных источниках этих пульсаций [Rakhmatulin, 2009] .

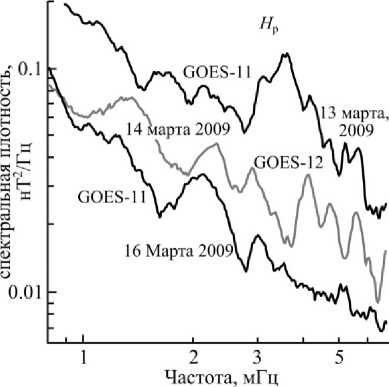

Гипотеза о проникновении колебаний, возбуждаемых в СВ, внутрь магнитосферы была высказана в 70-х гг. прошлого века [Гульельми, 1972; Троицкая и др., 1971] , позже она получила развитие и была поддержана многими исследователями [Potapov, Mazur, 1994] . Наиболее часто обсуждается механизм внемагнитосферной генерации волн, основанный на неустойчивости Кельвина—Гельмгольца, формирующейся на магнитопаузе под влиянием высокоскоростного СВ [Lee et al., 1981; Mishin, Tomozov, 2016] . Хотя магнитопауза и является неотъемлемой частью магнитосферы, поверхностные волны, распространяющиеся по ней и вызывающие колебания внутри магнитосферы, также относят к внемагнито-сферным источникам волн, поскольку они являются прямым следствием взаимодействия магнитосферы с неоднородностями в СВ [Yumoto, 1988] . Возбуждаемые этим процессом быстрые магнитозвуковые (БМЗ) волны распространяются внутрь магнитосферы и приводят к возбуждению альфвеновских колебаний на резонансных магнитных оболочках, где частота локальных альфвеновских колебаний совпадает с частотой возбуждающей их БМЗ-волны [Mishin, 1981, 1993; Дмитриенко, 2010] . Эту гипотезу подтверждают многие свойства магнитосферных волн: особенности поляризации, преимущественное распространение в направлении от Солнца [Olson, Rostoker, 1978] , зависимость вероятности наблюдения пульсаций от скорости СВ [Nosé et al., 1995] и т. д. Помимо прочего, часто предполагается возможность проникновения УНЧ-волн из межпланетной среды напрямую в магнитосферу [Mazur, 2010; Stephenson, Walker, 2002] . В работе [Potapov, Polyushkina, 2010] показаны суточные вариации спектра магнитного поля на геостационарной орбите, пики в котором сходны с пиками в спектре магнитного поля в СВ (рис. 5). Авторы предположили, что МГД-волны проникли в магнитосферу напрямую. В работе [Wright, Rickard, 1995] показана возможность возбуждения широкополосным спектром колебаний в СВ волн в магнитосфере с дискретным набором частот (так называемые «волшебные частоты»). Эта необычная особенность может быть объяснена моделью резонатора БМЗ-волн, формирующегося в ближней части плазменного слоя [Mazur, Leonovich, 2006] . Эта особенность объясняется моделью магнитосферного волнового резонатора, в рамках которой характерные частоты резонанса соотносятся с собственными колебаниями магнитосферы в целом. Некоторые авторы предполагают, что эти особенности спектра не обязательно формируются внутри магнитосферы, но могут доминировать и в спектре колебаний давления СВ [Kepko et al., 2002; Viall et al., 2009] . [Mishin et al., 2003] выявили зависимость периодов пульсаций, вызванных колебаниями давления СВ как четвер-

Рис. 5. Три суточных спектра колебаний компоненты Hp магнитного поля тую степень расстояния до подсолнечной точки магнитосферы.

Еще одно вероятное проявление механизмов переноса энергии колебаний от солнечной атмосферы в магнитосферу Земли можно наблюдать в диапазоне частот 0.1–5 Гц (колебания Pc1-2): так называемая серпентинная эмиссия (serpentine emission, SE) [Гульельми, Довбня, 1973] регистрируется в полярных шапках и представляет собой ионно-циклотронные волны, для которых характерна глубокая частотная модуляция. Предположение о внемагнито-сферном источнике этих колебаний было высказано на основе наблюдений, показавших характерную пятиминутную модуляцию колебаний, вероятно связанную с пятиминутными колебаниями, регистрируемыми в солнечной фотосфере [Guglielmi et al., 2015] . Однако представляется очевидным, что процессы генерации этой эмиссии изучены недостаточно полно и предположение о проникновении этих колебаний из СВ в магнитосферу нуждается в дальнейшем теоретическом обосновании [Dovbnya, Potapov, 2018] .

В некоторых случаях явления, зарегистрированные в околоземном пространстве, можно трактовать как реакцию на колебания, происходящие на Солнце. В работе [Hayes et al., 2017] рассмотрен пример, когда вариации концентрации электронов в ионосфере повторяют форму квазипериодических колебаний рентгеновского излучения солнечных вспышек. Период пульсаций рентгеновского излучения был порядка 20 мин, задержка реакции ионосферы — около 90 с. Хотя этот случай не может быть типичным примером переноса к Земле энергии колебаний МГД-волнами, он показывает, как колебания на Солнце могут вызывать колебания в ионосфере. Волны в околоземном космическом пространстве могут быть вызваны также колебаниями параметров в самом СВ. В работе [Zolotukhina, 2009] показано, что колебания давления в СВ могут возбуждать колебания в магнитосфере.

Сопоставление мелкомасштабных явлений на Солнце и конкретных ионосферных или магнитосферных реакций на них является сложной задачей. Авторы работы [Potapov et al., 2013] анализировали колебания в спектрах в основании корональных дыр

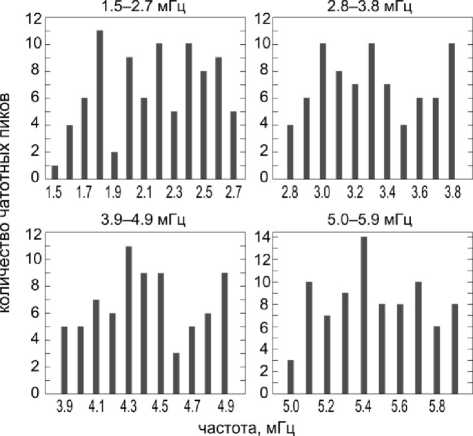

Рис. 6. Распределения пиков в разных частотных диапазонах, наблюдаемых в потоках высокоскоростного СВ между 1999 и 2006 г. Гистограммы построены на основе данных из [Potapov et al., 2013]

и пики спектров колебаний межпланетного магнитного поля (рис. 6). Они пытались проанализировать, в какой степени солнечные фотосферные колебания влияют на картину колебаний в СВ на орбите Земли.

Профили хромосферных линий демонстрируют отчетливые колебания полуширины, которые можно объяснить альфвеновскими волнами. Спектральные пики этих колебаний лежат в диапазоне 2–6 мГц. В СВ, для которого характерно наличие альфвенов-ских волн, также можно обнаружить эти пики, хотя в целом спектры в СВ имеют более сложное распределение частот и нерегулярное поведение.

Характеристики колебаний, наблюдаемых в разных средах, указывают на то, что альфвеновские волны, возникающие в хромосфере Солнца и переносимые СВ, могут обеспечивать энергию альфвенов-ского резонанса магнитосферных силовых линий.

ВЫВОДЫ

Беглый анализ наблюдений, выполненных в ИСЗФ, показал, что спектры колебаний в солнечной хромосфере и магнитосфере Земли имеют много общего. Это еще один аргумент в пользу объединения двух формально далеких друг от друга областей исследований. Можно надеяться, что в ближайшем будущем появятся новые идеи и подходы к исследуемым задачам [Nakariakov et al., 2016a] .

Связь между солнечными и магнитосферными колебаниями в большинстве случаев ищут в пятиминутном диапазоне периодов, что, очевидно, связано с распространенностью пятиминутных колебаний в солнечной атмосфере. Однако спектры наблюдаемых солнечных и магнитосферных колебаний намного богаче. По нашему мнению, следует уделить большое внимание анализу трехминутных колебаний, широко распространенных в солнечной хромосфере, а также колебаниям с периодами 10–15 мин, наблюдаемым как в интенсивности, так и в доплеровской скорости в различных солнечных структурах.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программ ФНИ II.16.1.3, ФНИ II.16.3.2 и ФНИ II.16.3.3 Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара»,

Список литературы Сравнение основных характеристик колебаний хромосферы Солнца и магнитосферы по исследованиям, выполненным в ИСЗФ СО РАН

- Гульельми А.В. Диагностика магнитосферы и межпланетной среды по данным наблюдения геомагнитных пульсаций: доклад//Всесоюзный семинар по физике магнитосферы, Борок, июнь 1972.

- Гульельми А.В., Довбня Б.В. Гидромагнитное излучение межпланетной плазмы//Письма в ЖЭТФ. 1973. Т. 18, вып. 10. С. 601-604.

- Гульельми А.В., Троицкая В.А. Геомагнитные пульсации и диагностика магнитосферы. М.: Наука, 1973. 208 с.

- Гульельми А.В., Потапов А.С. Об особенности поля МГД-волны в неоднородной плазме//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1984. Вып. 70. С. 149-157.

- Дмитриенко И.С. Пространственно-временная структура альфвеновских резонансных возмущений, генерируемых поперечно-локализованной БМЗ-волной//Солнечно-земная физика. 2010. Вып. 15. С. 135-143.

- Зубкова А.В., Кобанов Н.И., Скляр А.А. и др. Периодические вариации ширины профиля Нα в хромосфере корональных дыр как возможный индикатор альфвеновских волн//Письма в АЖ. 2014. Т. 40, № 4. С. 251-260.

- Кобанов Н.И. К исследованию свойств колебаний в полутени солнечных пятен//Астрон. журнал. 2000. Т. 3. С. 233.

- Кобанов Н. И., Скляр А.А. Периодические процессы и движения плазмы в солнечных корональных дырах//Астрон. журнал. 2007. Т. 84, № 9. С. 857-864.

- Леонович А.С., Мазур В.А., Козлов Д.А. МГД-волны в геомагнитном хвосте: обзор//Солнечно-земная физика. 2015. Т. 1, № 1. С. 4-22

- DOI: 10.12737/7168

- Троицкая В.А., Плясова-Бакунина Т.А., Гульельми А.В. Связь пульсаций Pc2-4 с межпланетным магнитным полем//Докл. АН СССР. 1971. Т. 197, № 6. С. 1312-1314.

- Челпанов А.А., Кобанов Н.И., Колобов Д.Ю. Характеристики колебаний в магнитных узлах солнечных факелов//Астрон. журнал. 2015. Т. 92, № 10. С. 851-858.

- Anfinogentov S., Sych R., Prosovetsky D. Induced MHD oscillations of fine loop structures located in coronal hole//arXiv: 1011.4350, 11/2010. URL: https://arxiv.org/pdf/1011.4350.pdf (дата обращения 8 сентября 2018).

- Anfinogentov S.A., Nakariakov V.M., Nisticò G. Decayless low-amplitude kink oscillations: a common phenomenon in the solar corona?//Astron. Astrophys. 2015. V. 583, id. A136

- DOI: 10.1051/0004-6361/201526195

- Chelpanov A., Kobanov N., Chupin S. Search for the observational manifestations of torsional Alfvén waves in solar faculae//Central European Astrophys. Bull. 2016a. V. 40. Р. 29-34.

- Chelpanov A.A., Kobanov N.I., Kolobov D.Yu. Influence of the magnetic field on oscillation spectra in solar faculae//Solar Phys. 2016b. V. 291. P. 3329-3338

- DOI: 10.1007/s11207-016-0954-6

- Cranmer S.R., van Ballegooijen A.A. On the generation, propagation, and reflection of Alfvén waves from the solar photosphere to the distant heliosphere//Astrophys. J. Supplement Ser. 2005. V. 156, iss. 2. P. 265-293.

- de Pontieu B., McIntosh S., Martinez-Sykora J., et al. Why is non-thermal line broadening of spectral lines in the lower transition region of the Sun independent of spatial resolution?//Astrophys. J. Lett. 2015. V. 799. L12.

- Dovbnya B.V., Potapov A.S. The frequency modulation of serpentine emission as compared to the set of the known periodicities of solar oscillations//Izvestiya, Physics of the Solid Earth. 2018. V. 54, iss. 5. P. 680-687. 10.1134/S106 9351318050051

- DOI: :10.1134/S1069351318050051

- Greenstadt E.W., Mellott M.M., McPherron, et al. Transfer of pulsation-related wave activity across the magnetopause - observations of corresponding spectra by ISEE-1 and ISEE-2 // Geophys. Res. Lett. 1983. V. 10. P. 659-662.

- Guglielmi A., Potapov A., Dovbnya B. Five-minute solar oscillations and ion-cyclotron waves in the solar wind//Solar Phys. 2015. V. 290, iss. 10. P. 3023-3032

- DOI: 10.1007/s11207-015-0772-2

- Hayes L.A., Gallagher P.T., McCauley, et al. Pulsations in the Earth’s lower ionosphere synchronized with solar flare emission // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2017. V. 122. P. 9841-9847

- DOI: 10.1002/2017JA024647

- Kepko L., Spence H.E., Singer H.J. ULF waves in the solar wind as direct drivers of magnetospheric pulsations//Geo-phys. Res. Lett. 2002. V. 29, N 8. P. 39-1-39-4. 10.1029/2001 GL014405

- DOI: :10.1029/2001GL014405

- Kessel R.L. Solar wind excitation of Pc5 fluctuations in the magnetosphere and on the ground//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2008. V. 113. A04202.

- Kobanov N.I. Narrowband spatial filtering in differential measurements of the line-of-sight velocity of the solar atmosphere//Astron. Astrophys. 1985. V. 143. P. 99-101.

- Kobanov N.I. The properties of velocity oscillations in vicinities of sunspot penumbra//Solar Phys. 2000. V. 196. P. 129-135.

- Kobanov N.I. Measurement of the differential ray velocity and longitudinal magnetic field on the sun with CCD photodetectors: Part I. Modulationless method // Instruments and Experimental Techniques. 2001. V. 44. P. 524-529.

- Kobanov N.I., Pulyaev V.A. Photospheric and chromospheric oscillations in solar faculae//Solar Phys. 2007. V. 246. P. 273-279.

- Kobanov N.I., Makarchik D.V., Sklyar A.A. Photospheric and chromospheric oscillations in the base of coronal holes//Solar Phys. 2003. V. 217. P. 53-67. 1101788

- DOI: 10.1023/A:102730

- Kobanov N.I., Kustov A.S., Pulyaev V.A., Chupin S.A. The role of faculae in wave-energy transfer to upper layers of the solar atmosphere: Observations. Astron. Rep. 2011. V. 55. P. 532-540.

- Kobanov N.I., Kolobov D.Yu., Kustov A.S., et al. Direct measurement results of the time lag of LOS-velocity oscillations between two heights in solar faculae and sunspots//Solar Phys. 2013a. V. 284. P. 379-396

- DOI: 10.1007/s11207-013-0247-2

- Kobanov N.I., Chelpanov A.A., Kolobov D.Yu. Oscillations above sunspots from the temperature minimum to the corona//Astron. Astrophys. 2013b. V. 554. P. A146

- DOI: 10.1051/0004-6361/201220548

- Kobanov N.I., Kolobov D.Yu., Chelpanov A.A. Oscillations above sunspots and faculae: height stratification and relation to coronal fan structure//Solar Phys. 2015. V. 290. P. 363-380

- DOI: 10.1007/s11207-014-0623-6

- Kolobov D.Yu., Chelpanov A.A., Kobanov N.I. Peculiarity of the oscillation stratification in sunspot penumbrae//Solar Phys. 2016. V. 291. P. 3339-3347.

- Lee L.C., Albano R.K., Kan J.R. Kelvin -Helmholtz instability in the magnetopause boundary layer region//J. Geophys. Res.: Space Phys. 1981. V. 86, A1. P. 54-58. 10.1029/JA086iA01p00054

- DOI: :10.1029/JA086iA01p00054

- Lipko Y.V., Pashinin A.Y., Rahkmatulin R.A. Ionospheric manifestations of geomagnetic pulsations at high latitudes//Eighth International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Phys. 2002. V. 4678. P. 485-490.

- Mazur V.A. Resonance excitation of the magnetosphere by hydromagnetic waves incident from solar wind//Plasma Phys. Rep. 2010. V. 36. P. 953-963.

- Mazur V.A., Leonovich A.S. ULF hydromagnetic oscillations with the discrete spectrum as eigenmodes of MHD-resonator in the near-Earth part of the plasma sheet//Ann. Geophys. 2006. V. 24. P. 1639-1648

- DOI: 10.5047/eps.2012.07.006

- Mishin V.V. On the MHD instability of the Earth’s magnetopause and its geophysical effects//Planet. Space Sci. 1981. V. 29, iss. 3. P. 359-363.

- Mishin V.V. Accelerated motions of the magnetopause as a trigger of the Kelvin -Helmholtz instability//J. Geophys. Res. 1993. V. 98, N A12. P. 21365-21371.

- Mishin V., Parkhomov V., Pashinin A. Geomagnetic pulsations caused by the magnetopause oscillations (comparison of spacecraft and geomagnetic observations)//Adv. Space Res. 2003. V. 31, N 5. P. 1177-1182.

- Mishin V.V., Tomozov V.M. Kelvin -Helmholtz instability in the solar atmosphere, solar wind and geomagnetosphere//Solar Phys. 2016. V. 291. P. 3165-3184

- DOI: 10.1007/s11207-016-0891-4

- Nakariakov V.M., Verwichte E. Coronal waves and oscillations//Living Rev. Solar Phys. 2005. V. 2. P. 3. 10.12942/lrsp-2005-3

- DOI: :10.12942/lrsp-2005-3

- Nakariakov V.M., Anfinogentov S.A., Nisticò G., Lee D.-H. Undamped transverse oscillations of coronal loops as a self-oscillatory process//Astron. Astrophys. 2016a. V. 591, id. L5

- DOI: 10.1051/0004-6361/201628850

- Nakariakov V.M., Pilipenko V., Heilig B., et al. Magnetohydrodynamic oscillations in the solar corona and Earth’s magnetosphere: towards consolidated understanding//Space Sci. Rev. 2016b. V. 200. P. 75-203

- DOI: 10.1007/s11214-015-0233-0

- Nosé M., Iyemori T., Sugiura M., Slavin J.A. A strong dawn/dusk asymmetry in Pc5 pulsation occurrence observed by the DE-1 satellite//Geophys. Res. Lett. 1995. V. 22, N 15. P. 2053-2056

- DOI: 10.1029/95GL01794

- 46. Olson J.V., Rostoker G. Longitudinal phase variations of Pc4-5 micropulsations // // Solar Wind Sources of Magnetospheric Ultra-Low-Frequency Waves. 1994. P. 135-145. (Geophys. Monograph. Ser. V. 81.)

- DOI: 10.1029/GM081p0135

- Potapov A.S., Mazur V.A. Pc3 pulsations: From the source in the upstream region to Alfvén resonances in the magnetosphere. Theory and observations // Geophys. Monograph. Ser. 1994. V. 81. P. 135-145.

- Potapov A.S., Polyushkina T.N. Experimental evidence for direct penetration of ULF waves from the solar wind and their possible effect on acceleration of radiation belt electrons//Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50. P. 950-957.

- Potapov A.S., Polyushkina T.N., Pulyaev V.A. Observations of ULF waves in the solar corona and in the solar wind at the Earth’s orbit//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2013. V. 102. P. 235-242.

- Rakhmatulin R.A. On a possibility of existence of two and more sources Pi2 pulsations in the magnetosphere. International Association of Geomagnetism and Aeronomy IAGA-11. Scientific Assembly. Sopron (Hungary), 23-30 Aug 2009. P. 1212. Available from: http://www.iaga2009sopron.hu (дата обращения 8 сентября 2018).

- Rakhmatulin R.A., Pashinin A.Y., Hayashi K. Observation of global Pi2 pulsations in mid-latitudes during auroral substorms//5th International Conference on Substorms. St. Petersburg, Russia, 16-20 May, 2000: Proc. Noordwijk, 2000. European Space Agency, ESA SP. V. 443. P. 561-564.

- Shestov S.V., Nakariakov V.M., Ulyanov A.S., et al. Nonlinear evolution of short-wavelength torsional Alfvén waves//Astrophys. J. 2017. V. 840, iss. 2, id. 64

- DOI: 10.3847/1538-4357/aa6c65

- Stephenson J.A.E., Walker A.D.M. HF radar observations of Pc5 ULF pulsations driven by the solar wind//Geophys. Res. Lett. 2002. V. 29, N 9. P. 8-1-8-4

- DOI: 10.1029/2001GL014291

- Sych R., Nakariakov V., Karlicky M., Anfinogentov S. Relationship between wave processes in sunspots and quasi-periodic pulsations in active region flares//Astron. Astrophys. 2009. V. 505, iss. 2. P. 791-799.

- Sych R., Zaqarashvili T.V., Nakariakov V.M., et al. Frequency drifts of 3-min oscillations in microwave and EUV emission above sunspots//Astron. Astrophys. 2012. V. 539, id. A23

- DOI: 10.1051/0004-6361/201118271

- Takahashi K., Ukhorskiy A.Y. Solar wind control of Pc5 pulsation power at geosynchronous orbit//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2007. V. 112, N A11, a11205. 10.1029/2007JA012483

- DOI: :10.1029/2007JA012483

- Takahashi K., Ukhorskiy A.Y. Timing analysis of the relationship between solar wind parameters and geosynchronous Pc5 amplitude//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2008. V. 113, N A12, a12204

- DOI: 10.1029/2008JA013327

- Viall N.M., Kepko L., Spence H.E. Relative occurrence rates and connection of discrete frequency oscillations in the solar wind density and dayside magnetosphere//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2009. V. 114, N A1, a01201

- DOI: 10.1029/2008JA013334

- Wright A.N., Rickard G.J. ULF pulsations driven by magnetopause motions: Azimuthal phase characteristics//J. Geophys. Res.: Space Phys. 1995, V. 100, N A12. P. 23703-23710

- DOI: 10.1029/95JA01765

- Yumoto K. External and internal sources of low-frequency MHD waves in the magnetosphere. A. Review // J. Geomagnetism Geoelectricity. 1988. V. 40, iss. 3. P. 293-311.

- Zolotukhina N.A. Resonance properties of Psi5/Psc5 in geostationary orbit//Geomagnetism and Aeronomy. 2009. V. 49. P. 438-449.

- Zolotukhina N.A. Polekh N.M., Rakhmatulin R.A., Kharchenko I.P. Geophysical effects of the interplanetary magnetic cloud on October 18-19, 1995 as deduced from observations at Irkutsk//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2000. V. 62. P. 737-749.

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 8 сентября 2018).

- urrence rates and connection of discrete frequency oscillations in the solar wind density and dayside magnetosphere//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2009. V. 114, N A1, a01201

- DOI: 10.1029/2008JA013334

- Wright A.N., Rickard G.J. ULF pulsations driven by magnetopause motions: Azimuthal phase characteristics//J. Geophys. Res.: Space Phys. 1995, V. 100, N A12. P. 23703-23710

- DOI: 10.1029/95JA01765

- Yumoto K. External and internal sources of low-frequency MHD waves in the magnetosphere. A. Review // J. Geomagnetism Geoelectricity. 1988. V. 40, iss. 3. P. 293-311.

- Zolotukhina N.A. Resonance properties of Psi5/Psc5 in geostationary orbit//Geomagnetism and Aeronomy. 2009. V. 49. P. 438-449.

- Zolotukhina N.A. Polekh N.M., Rakhmatulin R.A., Kharchenko I.P. Geophysical effects of the interplanetary magnetic cloud on October 18-19, 1995 as deduced from observations at Irkutsk//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2000. V. 62. P. 737-749.

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 8 сентября 2018).