Сравнение результатов транссухожильного артроскопического шва и фиксации по методике "все внутри" при частичных разрывах суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча

Автор: Хоминец В.В., Гладков Р.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 3 (41), 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - сравнить среднесрочные функциональные результаты артроскопического транссухожильного шва и шва по методике «все внутри» у пациентов с частичными повреждениями суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча (С-ЧРВМП), глубиной 50-90% толщины сухожилия. Материал и методы. В ходе исследования были сформированы две сравниваемые группы, содержащие 91 пациента старше 55 лет с МР-признаками частичного разрыва суставной поверхности сухожилия надостной мышцы атравматического происхождения, глубиной 50-90% толщины сухожилия и сопровождающегося клиническими проявлениями. 49 пациентам I группы после субакромиальной декомпрессии выполняли транссухожильную фиксацию поврежденных сухожилий. 42 пациентам II группы был выполнен шов по методике «все внутри». Каждая группа содержала две подгруппы пациентов с ретракцией оторванной суставной порции манжеты (38 наблюдений) и пациентов без расслоения манжеты и ретракции (53 наблюдения).Функциональное состояние пациентов оценивали при помощи шкалы Constant перед началом лечения, а также через 24 мес. после операции. Под наблюдением в течение всего периода исследования находился 91 пациент, среди которых было 20 женщин и 71 мужчина, средний возраст которых составил 65±8,9 лет. Статистически значимых отличий в общей структуре пациентов исследуемых групп не было. При сравнительной оценке эффективности лечения применяли двувыборочные t-тесты Стьюдента для зависимых и независимых выборок с доверительным интервалом 95%. Для сравнения дихотомических переменных использовали критерий согласия Пирсона. Критический уровень статистической значимости принимали 5% (P ≤ 0,05).Результаты. Средние функциональные результаты лечения пациентов с частичными разрывами суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча, глубиной 50-90% толщины сухожилия без учета ретракции оторванного суставного слоя, отличались не значимо (p = 0,178) при применении транссухожильного шва (78,5 ± 11,2) и шва по методике «все внутри» (81,3 ± 10,4), однако болевой синдром и амплитуда движений в плечевом суставе были лучше (p = 0,015 и 0,029, соответственно) после выполнения артроскопического шва «все внутри». У пациентов с ретракцией суставной порции вращающей манжеты плеча функциональные результаты были значимо лучше (p = 0,023) после шва «все внутри» при суммарной оценке по шкале Constant, а стойкие контрактуры вследствие послеоперационного адгезивного капсулита наблюдали только после транссухожильной фиксации манжеты (3 наблюдения, 13,6%). В случаях отсутствия ретракции суставного слоя манжеты как при суммарной оценке по шкале Constant, так и по подшкалам значимых отличий между сравниваемыми техниками артроскопчиеского шва выявлено не было. Выводы. Для выбора способа хирургической фиксации частично разорванных со стороны полости плечевого сустава сухожилий вращаюшей манжеты плеча необходимо помимо определения глубины и локализации повреждения, также учитывать расслоение поврежденного сухожилия и ретракцию отованного суставного слоя. При наличии ретракции более эффективно выполнение шва по методике «все внутри».

Частичный разрыв сухожилий вращающей манжеты плеча, субакромиальный импиджмент-синдром, транссухожильная фиксация, шов

Короткий адрес: https://sciup.org/142229987

IDR: 142229987 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.3.52-62

Текст научной статьи Сравнение результатов транссухожильного артроскопического шва и фиксации по методике "все внутри" при частичных разрывах суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча

Публикуемые в научной литературе сведения о результатах лечения пациентов с частичными разрывами суставной поверхности сухожилий вращающей манжета плеча (С-ЧРВМП) противоречивы и эволюционируют с появлением новых биомеханических и клинических данных [2, 3, 4]. Существует несколько подходов к хирургическому лечению С-ЧРВМП с применением артроскопии, включая субакромиальную декомпрессию, шов сухожилий «на месте» и завершение разрыва в полнослойный с последующим швом. Результаты субакромиальной декомпрессии практически не отличаются у пациентов с С-ЧРВМП глубиной менее 50% толщины сухожилия и пациентов без повреждений вращающей манжеты, т.е. шов не требуется при повреждениях суставной поверхности I-II ст. по H. Ellman [1, 2, 5]. Учитывая наличие гистологических признаков выраженных дегенеративных изменений сохранившейся порции сухожилия в области частичного разрыва манжеты, а также техническую простоту и отработанность техники шва при полнослойной разрыве, при С-ЧРВМП глубиной более 50% допустимо преобразовывание разрыва в полнослойный с последующей рефиксацией [6]. Клиническая эффективность данной техники была подтверждена в ряде работ и применять ее начали раньше фиксации «на месте» [3, 7, 8]. Однако, отсечение интактной части сухожилия сопровождается риском неана-томичного восстановления места фиксации сухожилия к кости (футпринта) и измененения нормальной биомеханики сухожилия, а также нарушением его приращения. При завершении разрыва возрастает частота рецидивных повреждений, что связано с формированием рубцовой ткани при отсутствии восстановления фиброзно-хрящевого соединения «сухожилие-кость» [9];

Фиксация «на месте» анатомичнее восстанавливает геометрию футпринта и более устойчива к предельным растягивающим нагрузкам, демонстрируя в биомеханическом эксперименте образование меньших дефектов рефиксированной ткани [10-12]. S.J. Snyder предложил транссухожильную артроскопическую технику фиксации при С-ЧРВМП с целью восстановления медиальной контактной поверхности сухожилия, сохранения интактных волокон субакромиальной поверхности, исходной длины и натяжения рефиксируемого сухожилия [13].

Результаты метаанализа свидетельствуют, что транссухожильная рефиксация достоверно реже сопровождается рецидивными разрывами манжеты [6]. Биомеханические исследования транссухожильного шва манжеты подтвердили более плотный контакт «сухожилие-кость» в зоне футпринта и большую нагрузку на разрыв, в сравнении со швом преобразованного частичного разрыва в полнослойный [13]. В последующем множество клинических исследований подтвердили высокую эффективность транссухожильного шва относительно уменьшения болевых ощущений, восстановления силы мышц и функции верхней конечности, оцениваемых по разным шкалам [9, 11, 14-17].

Однако результаты некоторых исследований указывали на наличие дискомфорта и боли после транссухожильного шва [12, 14, 18]. По мнению A. Castagna, рефиксация оторванного и сократившегося артикулярного слоя манжеты на исходное место может приводить к укорочению и «гофрированию» интактного субакромиального слоя, неравномерному натяжению слоев, нарушению баланса сил в сухожилии и, как следствие, остаточному болевому синдрому [14]. Также, ряд исследователей сообщили о повышенном риске развития контрактуры плечевого сустава и адгезивного капсулита после транссухожильной фиксации манжеты, что связано с медиализацией футпринта артикулярного слоя и неравномерным передавливанием субакромиального слоя сухожилия нитями шва [12, 18-20]. Основной причиной неравномерного натяжения слоев сухожилия является тангенциальное направление прошивающего инструмента медиальнее ротаторного кабеля манжеты в соответствии с традиционной техникой транссухожильного шва. Необходимость прошивания сухожилия надостной мышцы меди-альнее ротаторного кабеля биомеханически была обоснована в работе Wieser K. в 2013 г. [21].

Избежать неравномерного натяжения слоев возможно путем применения техники «все внутри», предложенной Spencer E.E.Jr. в 2010 г. [16]. Шов по методике «все внутри» исключает проведение нитей через интактную порцию сухожилия надостной мышцы, независимо фиксируя сократившийся артикулярный слой. Таким образом не происходит перенатяжения интактной порции манжеты швом.

Целью исследования стало сравнение среднесрочных функциональных результатов артроскопического транссухожильного шва и шва по методике «все внутри» у пациентов с частичными повреждениями суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча, глубиной 50-90% толщины сухожилия.

Материал и методы исследования

С января 2012 г. по декабрь 2017 г. в клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 164 пациентам с частичными симптоматическими разрывами суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча, глубиной 50-90%, была выполнена фиксация сухожилий «на месте». Поскольку согласно данных исследования Логинова А.Н. и соавт. чувствительность МРТ при оценке С-ЧРВМП составляет 80%, специфичность – 90%, а точность – 84 %, окончательный вывод о глубине и локализации повреждения манжеты делали на основании данных артроскопии после выполнения дебридмента зоны повреждения [20].

Наблюдение за 16 пациентами было прервано по разными причинам ранее 24 мес. с момента операции и они были исключены из исследования. В исследование не включили также пациентов с сопутствующими повреждениями капсуло-лабраль-ного комплекса, III-IV стадией омартроза по классификации

Удовлетворяющих критериям включения в исследование пациентов было 91. Транссухожильный шов вращающей манжеты выполнили в 49 наблюдениях, сформировавших I исследуемую группу, а рефиксацию сухожилий по методике «все внутри» - 42 пациентам (II группа). В каждой группе выделили подгруппы пациентов без расслоения манжеты и с подтвержденным в ходе артроскопии расслоением и сокращением (ретракцией) оторванного суставного слоя поврежденного сухожилия, которое наблюдали у 38 (41,8%) пациентов, в т.ч. у 22 (44,9%) из I группы и 16 (38,1%) – из II группы (Рис. 1).

Пациенты с С-ЧРВМП глубиной 50-90% по данным артроскопии (n=164)

Исключены из исследования (n=73):

- период наблюдения < 24 мес. – 16;

- выраженная контрактура – 15;

- остеоартроз (Outerbridge > III) – 12;

- операции в прошлом – 10;

- сопутствующая патология – 20;

|

Пациенты удовлетворившие критериям исследования через 24 мес. наблюдения (n=91) |

||

|

I группа (транссухожильная фиксация, n=49) |

II группа (фиксация «все внутри», n=42) |

|

С-ЧРВМП с ретракцией

(n=22)

С-ЧРВМП без ретракции (n=27)

С-ЧРВМП с ретракцией (n=16)

С-ЧРВМП без ретракции (n=26)

Рис. 1. Схема исследования

Структура исследования согласована этической комиссией Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, а всеми пациентами подписано согласие на участие в исследовании по- сле разъяснения эффективности исследуемых техник фиксации сухожилий. Наблюдение осуществляли в течение 24 мес., оценивая функциональное состояние пациентов по шкале

Constant C.R. и Murley A.H. перед началом лечения, а также через 24 мес. [22]. Функциональный результат оценивали как «отличный» в диапазоне 86-100 балов, «хороший» – 71-85 баллов, «удовлетворительный» – 56-70 баллов и плохой – менее 56 баллов.

Кроме того, предлагали пациентам сравнить состояние прооперированной конечности со здоровой. Статистическому анализу были подвергнуты результаты лечения 91 пациента, среди которых был 71 (78%) мужчина и 20 женщин (22%). Средний возраст составил 65±8,9 лет (от 54 до 69 лет), работавших было 39 пациентов (42,9%). Оперировали доминирующую конечность у 50 пациентов (54,9%). Средняя продолжительность симптоматики до включения в исследование составила 40 мес. (от 1 нед. до 5 лет). Курили 13 человек (14,2%). Однокрутную инъекцию кортикостероидов выполняли в ходе консервативного лечения 41 (45,1%) пациенту. Статистически значимых отли- чий в общей структуре пациентов исследуемых групп не было. Детальная характеристика пациентов исследуемых групп представлена в Таблице 1.

На МРТ и в ходе артроскопии определяли глубину и локализацию повреждения вращаюшей манжеты, состояние мышечной ткани по классификации Fuchs B. [23], наличие повреждений ДГДМП и деформирующего артроза акромиально-ключичного сочленения (АКС). Повреждение суставных поверхностей плечевого сустава оценивали на рентгенограммах по классификации Samilson R. и Prieto V. и во время артроскопии по классификации Outerbridge R.E. [24, 25].

Степень омартроза, частота сопутствующих повреждений ДГДМП, артроза АКС и степень мышечной атрофии вращающей манжеты, представленные в Таблице 2, варьировали между группами и подгруппами статистически не значимо.

Таблица 1.

Общая характеристика пациентов

|

Признак |

I группа (n=49) |

P-значение |

II группа (n=42) |

P-значение |

||

|

с ретракцией(n=22) |

без ретракции (n=27) |

с ретракцией (n=16) |

без ретракции (n=26) |

|||

|

Количество и доля мужчин ( n, %) |

17 (77,3) |

20 (74,1) |

0,545 |

13 (81,3) |

21 (80,8) |

0,082 |

|

Возраст, лет (среднее, стандартное отклонение SD) |

65 (9,2) |

62 (9,1) |

0,923 |

67 (8,2) |

65 (9,9) |

0,751 |

|

Доминирующая конечность (n, %) |

12 (54,5) |

15 (55,6) |

0,855 |

8 (50,0) |

15 (57,7) |

0,382 |

|

Работающие (n, %) |

9 (40,1) |

13 (48,1) |

0,213 |

6 (37,5) |

11 (42,3) |

0,143 |

|

Продолжительность симптоматики, мес. (среднее, стандартное отклонение SD) |

42 (9,1) |

37 (6,9) |

0,085 |

40 (7,8) |

39 (8,7) |

0,591 |

|

Курящие (n, %) |

2 (9,1) |

3 (11,1) |

0,616 |

4(25,0) |

4 (15,4) |

0,833 |

|

Получали инъекци ю кортикостероидов (n, %) |

10 (45,5) |

10 (37,0) |

0,417 |

8 (50,0) |

13 (50,0) |

0,989 |

Распределение пациентов исследуемых групп в зависимости от рентгенологичекой картины

Таблица 2

|

Признак |

I группа (n=49) |

P-значение |

II группа (n=42) |

P-значение |

||

|

с ретракцией (n=22) |

без ретракции (n=27) |

с ретракцией (n=16) |

без ретракции (n=26) |

|||

|

Патология длинной головки двуглавой мышцы плеча ( n, %) |

8 (36,4) |

7 (25,9) |

0,421 |

5 (31,3) |

9 (34,6) |

0,941 |

|

Остеоартроз плечевого сустава II ст. (n, %) |

11 (50,0) |

10 (37,0) |

0,173 |

7 (43,8) |

11 (42,3) |

0,141 |

|

Остеоартроз акромиально-ключичного сочленения ( n, %) |

14 (63,6) |

15 (55,6) |

0,125 |

11 (68,8) |

18 (69,2) |

0,752 |

|

Мышечная атрофия II ст. по Fuchs B. (n, %) |

14 (63,6) |

14 (51,9) |

0,364 |

7 (43,8) |

12 (46,2) |

0,566 |

|

Мышечная атрофия III ст. по Fuchs B. (n, %) |

1 (4,5) |

1 (3,7) |

0,794 |

1 (6,3) |

0 (0) |

0,292 |

Хирургическая техника.

Всем пациентам одним хирургом была выполнена артроскопическая субакромиальная декомпрессия в положении на боку после интубации с межлестничным блоком плечевого сплетения. В ходе декомпрессии парциально иссекали субакромиальную синовиальную сумку, резецировали гипертрофированные участки клювовидно-акромиальной связки и выполняли акромиопластику в объеме резекции остеофитов на нижней поверхности АКС, передне-наружного угла и наружного края акромиального отростка лопатки, формируя ровную нижнюю поверхность клювовидно-акромиальной дуги и не нарушая ее целостности. После дебридмента сухожилия надостной мыш- цы измеряли глубину повреждения. Резекцию АКС выполняли при дегенеративном разрушении сочленения сопровождающемся болевым синдромом и положительными мануальными тестами. При нестабильности и частичных разрывах сухожилия ДГДМП операцию дополняли проксимальным межбугорковым анкерным тенодезом.

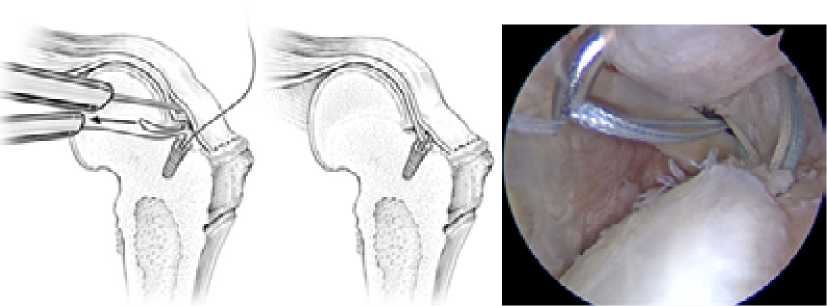

Рефиксацию сухожилия надостной мышцы с сохраненой значимой интактной субакромиальной порцией при С-ЧРВМП, глубиной от 50 до 90%, осуществляли с применением транссухожильной техники Snyder S.J. (I группа, n=49) или по методике Spencer E.E.Jr. «все внутри» (II группа, n=42). Использовали узловые анкеры Corkscrew FT 5,5 мм (Рис. 2).

Рис. 2. Варианты шва «на месте» при частичном разрыве суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча: а) Транссухожильная анкерная рефиксация (схема и артроскопическая картина); б) Техника «все внутри» (схема и артроскопическая картина).

Транссухожильный шов при С-ЧРВМП позволяет воссоздать плотный контакт сухожилие-кость, однако сопровождается компрессией и повреждением интактной субакромиальной порции манжеты (Рис. 2а). Техническая простота и воспроизводимость транссухожильной техники S.J. Snyder обусловили наибольшую ее популярность при фиксации С-ЧРВМП. После субакромиальной декомпрессии, дебридмента поврежденного сухожилия и области футпринта через интактную порцию манжеты на границе с суставным хрящем устанавливали узловой анкер. Нитями анкера при помощи иглы с проводни- ком прошивали одновременно интактную и поврежденную порции сухожилия медиальнее ротаторного кабеля манжеты. При расслоении сухожилия и ретракции суставного слоя направление прошивающей иглы выбирали таким образом, чтобы одновременно фиксировать сократившийся слой, т.е. еще более тангенциально относительно плоскости манжеты. Нити завязывали в субакромиальном пространстве, восстанавливая контакт сухожилие-кость. Одновременная фиксация всех слоев манжеты, помимо повреждения интактной порции, неизбежно сопровождалась разным натяжением поврежденного и интактного слоев манжеты, которое наиболее выражено при ретракции оторванной суставной порции манжеты.

Целью техники «все внутри» является анатомичная рефиксация к медиальной области большого бугорка плечевой кости оторванной суставной порции сухожилия надостной мышцы без нарушения целостности, перенатяжения и передавливания интактной субакромиальной порции. В отличии от оригинальной техники Spencer E.E.Jr. в интервале ротаторов устанавливали один порт, из которого выполняли дебридмент поврежденного сухожилия и области футпринта от остатков культи и рубцовых тканей, а также субакромиальную декомпрессию и прошивание оторванного суставного слоя манжеты. Через интактную порцию сухожилия надостной мышцы шилом формировали канал и устанавливали узловой анкер в область футпринта на границе с суставным хрящем. При помощи ретгроградного каннюлиро-ванного прошивателя по типу шовного лассо из переднего порта нитями из анкера прошивали оторванную суставную порцию манжеты. Формируя от одного до трех швов восстанавливали анатомичное положение оторванного слоя и фиксировали его к кости, помещая узлы шва между интактным и рефиксируемы-ми слоями для создания плотного контакта сухожилия с костью и предотвращения повреждения узлами шва суставного хряща на головке плечевой кости (Рис. 2б).

В послеоперационном периоде сохраняли иммобилизацию конечности повязкой Дезо в течение трех недель с последующей реабилитацией по протоколу Brotzman S.B. и Wilk K.E., восстанавливая подвижность плечевого сустава и активную ретракцию лопатки с последующей изометрической и динамической тренировкой мышц плечевого пояса и вращающей манжеты плеча. Завершали реабилитационное лечение силовой и спорт-специфической тренировкой [26]. Стандартный послеоперационный протокол начинали с разработки движений и восстановления активной ретракции лопатки в течение 5-7 нед. Статические и динамические упражнения с последовательным увеличением интенсивности нагрузки на стабилизаторы лопатки и плечевого сустава выполняли в последующие 12 нед. К силовой тренировке приступали в последующие 3 мес.

Используя приложение IBM SPSS Statistics Base (v 22.0; SPSS Inc) 22.0 для Windows полученные в ходе этапного осмотра пациентов данные были подвергнуты статистическому анализу. При сравнительной оценке эффективности лечения применяли двувыборочные t-тесты Стьюдента для зависимых (paired Student’s t-test – для сравнения внутри подгрупп до и после операции) и независимых (independent two-sample Student’s t-test – для сравнения между подгруппами до и после операции) выборок для непрерывных переменных с доверительным интервалом 95%. Для сравнения дихотомических переменных использовали критерий согласия Пирсона. Критический уровень статистической значимости принимали 5% (P ≤ 0,05).

Результаты

Функциональные результаты лечения через 24 мес. после операции были оценены и подвергнуты статистическому анализу у 91 пациента с частичными повреждениями суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча: 49 пациентов I группы и 42 – II группы. Суммарное значения по шкале оценки функционального состояния плечевого сустава Constant до операции в I группе составило 64,9 ± 10,3, а во II группе - 66,8 ± 9,7 (p = 0,649). Сравнение значений по подшкалам боли, мышечной силе, амплитуде движений и повседневной активности не выявило статистически значимых отличий между группами и подгруппами (Таблица 3).

Таблица 3

Сравнение результатов обследования до операции пациентов исследуемых групп по подшкалам Constant

|

Подшкалы Constant |

Количество баллов (среднее, стандартное отклонение SD) |

Достоверность отличий, P-значение |

|

|

I группа (n=49) |

II группа (n=42) |

||

|

Болевой синдром |

10,2 ± 2,5 |

11,9 ± 4,7 |

0,129 |

|

Повседневная активность |

13,3 ± 3,7 |

15,3 ± 4,5 |

0,549 |

|

Амплитуда движений |

28,5 ± 5,4 |

28,2 ± 4,4 |

0,614 |

|

Сила конечности |

12,9 ± 1,9 |

11,4 ± 3,9 |

0,487 |

|

Суммарный результат |

64,9 ± 10,3 |

66,8 ± 10,7 |

0,649 |

У 9 пациентов (18%) из I группы и 6 (14%) - из II группы (p = 0,743) было резецировано разрушенное дегенеративным процессом акромиально-ключичное сочленение. Проксималь- ный анкерный межбугорковый тенодез длинной головки двуглавой мышцы плеча осуществили в 12 наблюдениях (24%) из I группы и в 13 случаях (31%) из II группы (p = 0,113). Тено- томию длинной головки двуглавой мышцы плеча выполнили у 3 пациентов (6%) I группы и 1 пациента (2%) II группы (p = 0,082). Одновременную анкерную рефиксацию верхней порции сухожилия подлопаточной мышцы осуществили у 5 пациентов (10%) I группы и 7 пациентов (17%) II группы. В среднем операция продолжалась 75 минут (±19) в I группе и 79 минут (±17) во II группе (p < 0,651).

Средний функциональный результат лечения по шкале Constant через 24 мес. наблюдения был оценен у пациентов I группы как 78,5 ± 11,2, II группы - 81,3 ± 10,4 (p = 0,178). Таким образом, значимых отличий при суммарной оценке по шкале Constant у пациентов с частичными разрывами суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча при применении транссухожильной техники и техники «все внутри» зафиксировано не было (Таблица 4).

Таблица 4

Оценка функциональных результатов лечения пациентов исследуемых групп по подшкалам Constant через 24 мес. после операции

|

Подшкалы Constant |

Количество баллов (среднее, стандартное отклонение SD) |

Достоверность отличий, P-значение |

|

|

I группа (n=49) |

II группа (n=42) |

||

|

Болевой синдром |

13,3 ± 2,5 |

15,7 ± 4,7 |

0,015 |

|

Повседневная активность |

17,0 ± 3,7 |

15,8 ± 4,5 |

0,132 |

|

Амплитуда движений |

31,6 ± 5,4 |

34,6 ± 4,4 |

0,029 |

|

Сила конечности |

16,6 ± 4,1 |

15,2 ± 3,9 |

0,487 |

|

Суммарный результат |

78,5 ± 11,2 |

81,3 ± 10,4 |

0,178 |

Однако, при сравнении средних значений подшкал боли и амплитуды движений в плечевом суставе через 24 мес. после операции были выявлены значимо лучшие результаты во II группе – 15,7 ± 4,7 (p = 0,015) и 34,6 ± 4,4 (p = 0,029) соответственно, чем в I группе – 13,3 ± 2,5 и 31,6 ± 5,4, соответственно. Значимых отличий в повседневной активности (p = 0,132) и силе конечности (p = 0,187) между группами отмечено не было. Удовлетворенность пациентов результатами лечения составила 95% в I группе и 98% - в II группе (p = 0,172).

Сравнивая функциональное состояние плечевого сустава пациентов, у которых частичный разрыв вращающей манжеты плеча не сопровождался ретракцией оторванного суставного слоя манжеты, достоверных отличий между транссухожильным швом и швом «все внутри» выявлено не было как до операции (p = 0,489), так и через 24 мес. после выполнения шва (p = 0,848). Статистически значимые отличия (p = 0,023) были зафиксированы между результатами артроскопического шва у пациентов с сократившимся суставным слоем поврежденного сухожилия. Суммарный функциональный результат по шкале Constant был лучше (p = 0,023) в группе с техникой фиксации «все внутри» и составил 80,3 ± 9,7, тогда как через 24 мес. после транссухожильной фиксации средний суммарный результат составил 75,2 ± 11,1 балла (Таблица 5).

Таблица 5

Оценка функциональных результатов до операции и через 24 мес. после транссухожильного шва и шва «все внутри» при С-ЧРВМП с ретракцией суставного слоя манжеты и без ретракции.

|

Суммарный результат по Constant |

С ретракцией (n=38) |

P-значение |

Без ретракции (n=53) |

P-значение |

||

|

I группа (n=22) |

II группа (n=16) |

I группа (n=27) |

II группа (n=26) |

|||

|

До операции |

63,8 ± 9,2 |

65,2 ± 10,1 |

0,742 |

66,0 ± 10,1 |

68,4 ± 11,4 |

0,489 |

|

Через 24 мес. после операции |

75,2 ± 11,1 |

80,3 ± 9,7 |

0,023 |

81,8 ± 10,5 |

82,3 ± 10,2 |

0,848 |

Выявленную закономерность подтвердило сравнение функциональных результатов лечения пациентов без и с ретракцией поврежденного слоя манжеты внутри групп (Таблица 6). В частности, отсутствовали статистически значимые различия резуль- татов лечения через 24 мес. после шва с применением техники «все внутри» как в подгруппе с ретракцией, так и в подгруппе без ретракции суставного слоя манжеты (p = 0,847). При этом, средний суммарный результат транссухожильной фиксации был значимо хуже в группе пациентов с ретракцией суставного слоя манжеты (p = 0,018).

В послеоперационном периоде у трех пациентов (3,3%) сформировалось стойкое ограничение движений в плечевом суставе вследствие развившегося адгезивного капсулита. Все пациенты, послеоперационное течение которых осложнилось развитием капсулита, принадлежали к подгруппе с ретракцией оторванной порции манжеты и рефиксированной при помощи транссухожильного шва. Таким образом, частота развития адгезивного капсулита в подгруппе с транссухожильной рефиксацией сократившегося слоя суставной порции вращающей манжеты плеча составила 13,6%, при отсутствии аналогичных осложнений в других группах и подгруппах.

Таблица 6

Оценка функциональных результатов до операции и через 24 мес. после транссухожильного шва и шва «все внутри» при С-ЧРВМП с ретракцией суставного слоя манжеты и без ретракции

|

Суммарный результат по Constant |

I группа (n=49) |

P-значение |

II группа (n=42) |

P-значение |

||

|

с ретракцией(n=22) |

без ретракции (n=27) |

с ретракцией (n=16) |

без ретракции (n=26) |

|||

|

До операции |

63,8 ± 9,2 |

66,0 ± 10,1 |

0,096 |

65,2 ± 10,1 |

68,4 ± 11,4 |

0,053 |

|

Через 24 мес. после операции |

75,2 ± 11,1 |

81,8 ± 10,5 |

0,018 |

80,3 ± 9,7 |

82,3 ± 10,2 |

0,847 |

В двух случаях однократное введение кортикостероидов в полость плечевого сустава и субакромиальное пространство, а также физиотерапия позволили разрешить проявления капсулита и восстановить амплитуду движений в плечевом суставе. У одного пациента был выполнен артроскопический капсулярный релиз, поскольку консервативное лечение было не эффективно. У всех 3 пациентов к 24 мес. наблюдения удалось добиться полной амплитуды движений в плечевом суставе и среднего суммарного значения по шкале Constant не ниже 75 баллов.

В одном наблюдении из I группы (2,0%) и одном - из II группы (2,4%) сохраняющийся в послеоперационном периоде более 3 мес. болевой синдром стал причиной выполнения ревизионной артроскопии и фиксации поврежденного сухожилия после преобразования разрыва в полнослойный. В обоих случаях неэффективность шва «на месте» возникала у пациентов с ретракцией суставного слоя поврежденной манжеты. Функциональный результат был учтен как окончательный для статистического анализа на момент выполнения ревизионного вмешательства.

Обсуждение

Существует распространенное положение о необходимости хирургического лечения частичных разрывов суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча, глубиной более 50% толщины сухожилия [7, 27, 28]. Данное положение было многократно обосновано в научных публикациях разного времени, в т.ч. в результате анализа нашего собственного клинического опыта [1]. До настоящего времени исследователи наиболее часто обсуждают выбор техники фиксации путем завершения разрыва в полнослойный или выполнение транссухожильного шва, позволяющего сохранить интактную субакромиальную порцию манжеты [3, 11, 29-32]. При транссухожильном шве происходит сдавление и ишемия интактной субакромиальной порции манжеты нитями шва, что в ряде случаев приводит к полнослойным разрывам вращающей манжеты медиальнее шва [3, 33]. При возникновении таких ятрогенных разрывов функциональные результаты значимо хуже. Перенатяжение су- ставной поверхности манжеты может стать причиной нередко наблюдаемой после транссухожильного шва стойкой тугопод-вижности плечевого сустава [18, 19]. Поэтому был предложен способ рефиксации оторванного суставного слоя сухожилия – техника «все внутри» полости плечевого сустава, а также опубликованы ближайшие результаты успешного клинического применения [16].

Целью настоящего исследования стало сравнение эффективности традиционной транссухожильной и техники «все внутри» для последующего обоснования алгоритма выбора способа хирургического лечения пациентов с частичными разрывами сухожилий вращающей манжеты плеча. Исследование имело ряд ограничений, в частности, срок наблюдения за пациентами не превышал 24 мес. Тем не менее, согласно сведениям Charousset C. и соавт., функциональный результат по использованной нами шкале Constant значимо изменяется в течение года после артроскопического шва вращающей манжеты, после чего меняется незначительно [34]. Кроме того, в исследовании не анализировали МРТ после операции, поэтому отсутствуют сведения о структурном состоянии рефиксированных сухожилий, но поскольку результаты МРТ статистически слабо взаимосвязаны с функциональным состоянием прооперированных пациентов, при сравнительном анализе эффективности техник шва предпочтение было отдано функциональным результатам лечения [35, 36].

В опубликованных ранее научных статьях приведены сведения о значительном улучшении по шкале ASES функционального состояния пациентов с частичными разрывами сухожилий вращающей манжеты плеча после преобразования разрыва в полнослойный с последующим швом [3, 8]. Тем не менее, Kamath G. с соавт. сообщил о 5 случаях (12%) несостотельности шва при таком подходе. Результаты транссухожильного шва, оцененные Ide J. с соавт. у 17 пациентов через 39 мес. после операции, выявили 14 отличных, 2 хороших и 1 неудовлетворительный результат [11]. Результаты лечения 20 пациентов прооперированных Spencer E.E.Jr. с применением техники

«все внутри» также демонстрируют значительное увеличение функциональных возможностей по шкале PSS при наблюдении в течение 29 мес. [16] Результаты нашего исследования подтверждают высокую эффективность как транссухожильного шва, так и шва по методу «все внутри», функциональные результаты которых мало отличались при суммарной оценке по шкале Constant (p = 0,178). При более детальном сравнении техника «все внутри» продемонстрировала значимо меньший уровень болевых ощущений (p = 0,015) и лучшую амплитуду движений в плечевом суставе (p = 0,029).

Развитие стойкой контрактуры, согласно наблюдениям Huberty D.P. с соавт., нередко сопровождает транссухожильную фиксацию частично оторванной манжеты [18]. Напротив, Spencer E.E.Jr., предложивший и применивший технику «все внутри» отмечает отсутствие у своих пациентов стойких контрактур плечевого сустава [16], что подтверждается наблюдением за нашими пациентами – все три пациента (3,3%) со стойкой тугоподвижностью плечевого сустава принадлежали к группе транссухожильной фиксации манжеты. Более того, контрактура осложняла лечение только пациентов с ретракцией оторванного суставного слоя манжеты (13,6%), рефиксация которого неизбежно сопровождалась перенатяжением интактного субакромиального слоя.

Значимо лучшие функциональные результаты шва по методике «все внутри» у пациентов с С-ЧРВМП при наличии ретракции оторванного суставного слоя манжеты при отсутствии различий результатов транссухожильной фиксации, а также наличие статистически значимых отличий между подгруппами с и без ретракции в группе транссухожильного шва, при отстут-ствии значимых отличий в группе шва «все внутри» свидетельствуют о значимо большей эффективности шва «все внутри» у пациентов с ретракцией суставного слоя вращающей манжеты плеча и одинаковой эффективности сравниваемых техник при отсутствии ретракции.

Эволюция способов фиксации сухожилий частично оторванных со стороны полости плечевого сустава сухожилий вращающей манжеты плеча привела к появлению различных способов транссухожильной фиксации [11, 17, 31, 32, 37]. Результатом последующего развития способов фиксации сухожилий «на месте» стала техника «все внутри», позволившая уменьшить вероятность развития послеоперационной туго-подвижности плечевого сустава. Настоящее исследование продемонстрировало лучшие функциональные результаты после фиксации «все внутри» при наличии ретракции суставного слоя поврежденного сухожилия вращающей манжеты плеча, а также отсутствие стойких послеоперационных ограничений движений в плечевом суставе. В основе данного эффекта, наиболее вероятно, лежит отсутствие перенатяжения интактной субакромиальной порции манжеты, которое неизбежно происходит при транссухожильном шве.

До настоящего времени отсутствует единое мнение о выборе способа лечения пациентов с частичными разрывами сухожилий вращающей манжеты плеча, однако, согласно данным литературы, при разрывах, глубиной более 50% толщины сухожилия выполнение артроскопического шва сопровождается лучшими функциональными результатами. Фиксация «на месте» имеет существенные биомеханические и клинические преимущества перед швом завершенного разрыва, поскольку сохраняет анатомическую структуру футпринта интактного слоя манжеты. Вариант шва «на месте» - техника «все внутри» - наиболее полно обеспечивает реализацию этого преимущества, являясь анатомической процедурой минимально затрагивающей окружающие структуры, что позволяет избегать послеоперационного контрактурообразования. Следует отметить техническую сложность техники «все внутри», требующую достаточную компетенцию хирурга.

Выводы:

-

1. Среднесрочные функциональные результаты лечения пациентов с частичными разрывами суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча, глубиной 5090% толщины сухожилия без учета ретракции оторванного суставного слоя, отличаются не значимо при применении транссухожильного шва и шва по методике «все внутри», однако болевой синдром и амплитуда движений в плечевом суставе были лучше после выполнения артроскопического шва «все внутри»;

-

2. У пациентов с ретракцией суставной порции вращающей манжеты плеча функциональные результаты были значимо лучше после шва «все внутри» при интегральной оценке по шкале Constant, а стойкое контрактурообразование вследствие послеоперационного адгезивного капсулита наблюдали только после транссухожильной фиксации манжеты;

-

3. В случаях отсутствия ретракции суставного слоя манжеты как при интегральной оценке по шкале Constant, так и по подшкалам значимых отличий между сравниваемыми техниками артроскопчиеского шва выявлено не было.

Таким образом, для выбора способа хирургической фиксации частично разорванных со стороны полости плечевого сустава сухожилий вращаюшей манжеты плеча необходимо помимо определения глубины и локализации повреждения, также учитывать расслоение поврежденного сухожилия и ретракцию отованного суставного слоя. При наличии ретракции более эффективно выполнение шва по методике «все внутри».

Хоминец В.В., Гладков Р.В., Сравнение результатов транссухожильного артроскопического шва и фиксации по методике «все внутри» при частичных разрывах суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча // Кафедра травматологии и ортопедии. 2020. №3. С. 52-62. [Khominets V.V., Gladkov R.V., Comparison of the Clinical Outcomes after in situ Transtendinous and «All-inside» Repair Technique for Partial-Thickness Articular-Sided Rotator Cuff Tears Department of Traumatology and Orthopedics. 2020. №3. pp. 52-62].

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки

Funding: the study had no sponsorship

Список литературы Сравнение результатов транссухожильного артроскопического шва и фиксации по методике "все внутри" при частичных разрывах суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча

- Хоминец В.В., Гладков Р.В. Сравнение ближайших и среднесрочных результатов лечения пациентов с частичными повреждениями сухожилий вращающей манжеты плеча различной глубины и локализации // Кафедра травматологии и ортопедии. – 2019;3(37):27-34. (УДК 616.747.1) DOI: 10.17238/issn2226-2016.2019.3.27-34.

- Cordasco F.A., Backer M., Craig V.E., Klein D., Warren F.R. The Partial-Thickness Rotator Cuff Tear: Is Acromioplasty Without Repair Sufficient? American Journal of Sports Medicine, (2002) Vol. 30, No. 2, 257-260. DOI: 10.1177/03635465020300021801.

- Kamath G., Galatz L.M., Keener J.D., Teefey S., Middleton W., Yamaguchi K. Tendon integrity and functional outcome after arthroscopic repair of highgrade partial-thickness supraspinatus tears. J Bone Joint Surg Am 2009;91:1055-1062. DOI: 10.2106/JBJS.G.00118.

- Freedman K.B. The partial-thickness rotator cuff tear: is acromioplasty without repair sufficient? Am J Sports Med. 2003;31: 325; author reply 325. DOI: 10.1177/03635465030310022801

- Ellman H. Diagnosis and treatment of incomplete rotator cuff tears. Clin Orthop Relat Res 1990:64-74.

- Yamakado K. Histopathology of residual tendon in high-grade articularsided partial-thickness rotator cuff tears (PASTA lesions). Arthroscopy. 2012 Apr;28(4):474-80. DOI: 10.1016/j.arthro.2011.09.017.

- Weber S.C. Arthroscopic debridement and acromioplasty versus mini-open repair in the management of significant partialthicknesstears of the rotator cuff. Orthop Clin North Am 1997;28:79-82. DOI: 10.1016/s0030-5898(05)70266-2.

- Deutsch A. Arthroscopic repair of partial-thickness tears of the rotator cuff. J Shoulder Elbow Surg 2007;16:193-201. DOI: 10.1016/j.jse.2006.07.001.

- Shin S.J. A comparison of 2 repair techniques for partial-thickness articular-sided rotator cuff tears. Arthroscopy. 2012;28:25-33. DOI: 10.1016/j.arthro.2011.07.005.

- Gonzalez-Lomas G., Kippe M.A., Brown G.D., et al. In situ transtendon repair outperforms tear completion and repair for partial articular-sided supraspinatus tendon tears. J Shoulder Elbow Surg 2008;17:722-728. DOI: 10.1016/j.jse.2008.01.148.

- Ide J., Maeda S., Takagi K. Arthroscopic transtendon repair of partialthickness articular-side tears of the rotator cuff: anatomical and clinical study. Am J Sports Med. 2005;33:1672-1679.19 Wolff A.B., Sethi P., Sutton K.M., Covey A.S., Magit D.P., Medvecky M. Partialthickness rotator cuff tears. J Am Acad Orthop Surg 2006;14:715-725. DOI: 10.1177/0363546505277141.

- Lo I.K., Burkhart S.S. Transtendon arthroscopic repair of partial-thickness, articular surface tears of the rotator cuff. Arthroscopy 2004;20:214-220. DOI: 10.1016/j.arthro.2003.11.042.

- Snyder S.J. Arthroscopic classification of rotator cuff lesions and surgical decision making. In: Snyder S, ed. Shoulder arthroscopy. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 1993: 201-207.

- Castagna A., Delle Rose G., Conti M., Snyder S.J., Borroni M., Garofalo R. Predictive factors of subtle residual shoulder symptoms after transtendinous arthroscopic cuff repair: a clinical study. Am J Sports Med. 2009;37:103-108. DOI: 10.1177/0363546508324178.

- Franceschi F., Papalia R., Del Buono A., et al. Articular-sided rotator cuff tears: which is the best repair? A three-year prospective randomized controlled trial. Int Orthop. 2013;37:1487-1493.

- Spencer E.E.Jr. Partial-thickness articular surface rotator cuff tears: an all-inside repair technique. Clin Orthop Relat Res. 2010;468: 1514-1520. doi: 10.1007/s11999-009-1215-x.

- Waibl B., Buess E. Partial-thickness articular surface supraspinatus tears: a new transtendon suture technique. Arthroscopy. 2005; 21:376-381. DOI: 10.1016/j.arthro.2004.11.008.

- Huberty D.P., Schoolfield J.D., Brady P.C., Vadala A.P., Arrigoni P., Burkhart S.S. Incidence and treatment of postoperative stiffness following arthroscopic rotator cuff repair. Arthroscopy 2009;25:880-890. DOI: 10.1016/j.arthro.2009.01.018.

- Wolff A.B., Sethi P., Sutton K.M., Covey A.S., Magit D.P., Medvecky M. Partial-thickness rotator cuff tears. J Am Acad Orthop Surg 2006;14:715-725. DOI: 10.5435/00124635-200612000-00003.

- Логвинов А.Н., Ильин Д.О., Каданцев П.М., Макарьева О.В., Бурцев М.Е., Рязанцев М.С., Магнитская Н.Е., Фролов А.В., Королев А.В. Особенности диагностики частичных разрывов вращательной манжеты плечевого сустава. Травматология и ортопедия России. 2019;25(2):143-149. DOI: 10.21823/2311-2905-2019-25-2-143-149.

- Wieser K., Rahm S., Farshad M., Ek E.T., Gerber C., Meyer D.C. Stitch positioning influences the suture hold in supraspinatus tendon repair. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013 Jul;21(7):1587-92. DOI: 10.1007/s00167-012-2103-6.

- Constant C.R., Murley A.H. A clinical method of functional assessment of the shoulder. Clin Orthop Relat Res 1987;214:160–164.

- Fuchs B., Weishaupt D., Zanetti M., Hodler J., Gerber C. Fatty degeneration of the muscles of the rotator cuff: assessment by computed tomography versus magnetic resonance imaging. J Shoulder Elbow Surg. 1999;8:599–605. DOI: 10.1016/s1058-2746(99)90097-6.

- Outerbridge R.E., Dunlop J.A. The problem of chondromalacia patellae. Clin Orthop Relat Res. 1975;110:177–96. DOI: 10.1097/00003086-197507000-00024.

- Samilson R., Prieto V. Dislocation arthropathy of the shoulder. J Bone Joint Surg (Am) 1983; 65: 456-60.

- Brotzman, S.B. & Wilk, K.E. (2003). Clinical orthopaedic rehabilitation (2nd. Ed.). Mosby. ISBN 10: 0323011861 ISBN 13: 9780323011860.

- Codman E.A. The Shoulder: Rupture of the Supraspinatus Tendon and Other Lesions in or about the Subacromial Bursa. Malabar, FL: Krieger Publishing Company; 1934.

- Miller S.L., Hazrati Y., Cornwall R., Hayes P., Gothef T., Gladstone J.L., Flatow E.L. Failed surgical management of partial thickness rotator cuff tears. Orthopedics. 2002;25:1255–1257.

- Brockmeier S.F., Dodson C.C., Gamradt S.C., Coleman S.H., Altchek D.W. Arthroscopic intratendinous repair of the delaminated partial-thickness rotator cuff tear in overhead athletes. Arthroscopy 2008;24:961-965. DOI: 10.1016/j.arthro.2007.08.016.

- Lyons T.R., Savoie F.H., 3rd, Field L.D. Arthroscopic repair of partialthickness tears of the rotator cuff. Arthroscopy. 2001;17:219–223. DOI: 10.1053/jars.2001.8017.

- Snyder S.J., Pachelli A.F., Del Pizzo W., Friedman M.J., Ferkel R.D., Pattee G. Partial thickness rotator cuff tears: results of arthroscopic treatment. Arthroscopy. 1991;7:1–7. DOI: 10.1016/0749-8063(91)90070-e.

- Tauber M., Koller H., Resch H. Transosseous arthroscopic repair of partial articular-surface supraspinatus tendon tears. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16:608–613. DOI: 10.1007/s00167-008-0532-z.

- Woods T.C., Carroll M.J., Nelson A.A., More K.D., Berdusco R., Sohmer S., Boorman R.S., Lo I.K.Y. Transtendon rotator-cuff repair of partial-thickness articular surface tears can lead to medial rotator-cuff failure. Open Access J Sports Med. 2014; 5: 151–157. DOI: 10.2147/OAJSM.S62885.

- Charousset C., Grimberg J., Duranthon L.D., et al. The time for functional recovery after arthroscopic rotator cuff repair: correlation with tendon healing controlled by computed tomography arthrography. Arthroscopy 2008;24:25–33. DOI: 10.1016/j.arthro.2007.07.023.

- Kijima H., Minagawa H., Nishi T., Kikuchi K., Shimada Y. Long-term follow-up of cases of rotator cuff tear treated conservatively. J Shoulder Elbow Surg 2012;21:491– 494. DOI: 10.1016/j.jse.2011.10.012.

- Boughebri O., Roussignol X., Delattre O., Kany J., Valenti P. Small supraspinatus tears repaired by arthroscopy: are clinical results influenced by the integrity of the cuff after two years?: functional and anatomic results of fortysix consecutive cases. J Shoulder Elbow Surg 2012;21:699–706. DOI: 10.1016/j.jse.2011.04.002.

- Kim K.C., Rhee K.J., Shin H.D., Kim P.S. Arthroscopic footprint reconstruction of bursal-side delaminated rotator cuff tears using the suturebridge technique. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009;17(7):840-843. DOI: 10.1007/s00167-009-0730-3.