Сравнение рудной минерализации железисто-кремнистых пород толщи IX архейской части разреза Кольской сверхглубокой скважины и ее геопространства

Автор: Козлова Н.Е., Шерендо Т.А., Гараева А.А., Смирнов Ю.П.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1 т.10, 2007 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены результаты изучения рудных минералов, содержащихся в железисто-кремнистых породах толщи IX архейской части разреза СГ-3 и их гомологов на поверхности в различных блоках север-северо-восточного обрамления Печенгской структуры. Установлено, что состав рудной минерализации железисто-кремнистых пород архейской части разреза СГ-3 и Ровенского блока является сходным и отличается от такового в Лиинахамарском и Суормусском блоках. Преобладающее содержание сульфидов железа по сравнению с железотитанистыми оксидами в исследованных породах Ровенского блока связано, вероятно, с первичной рудной специализацией пород, по которым они образуются. Показано, что эти железисто-кремнистые породы и содержащиеся в них магнетиты имеют метасоматический генезис.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293831

IDR: 14293831

Текст научной статьи Сравнение рудной минерализации железисто-кремнистых пород толщи IX архейской части разреза Кольской сверхглубокой скважины и ее геопространства

Различия в составе породообразующих минералов глубинных образований и их гомологов на поверхности могут быть логично объяснены зональным метаморфизмом, установленным рядом авторов ( Виноградов, Виноградовa , 1973; Беляев , 1976; Козлов и др ., 2001).

Задачей настоящей работы являлось изучение рудной минерализации железисто-кремнистых пород различных блоков север-северо-восточного обрамления Печенгской структуры и толщи IX архейской части разреза СГ-3. Авторы не обсуждают генезис исследуемых пород в целом, рассматривая лишь частный вопрос этой большой проблемы.

Было отобрано 17 образцов железисто-силикатных пород с поверхности различных блоков и 8 образцов керна из толщи IX архейской части разреза СГ-3. Породы и рудные минералы, содержащиеся в них, изучали путем наблюдения под микроскопом шлифов и аншлифов. Затем эти же самые аншлифы были использованы для выявления доменной (магнитной) структуры на зернах магнитных минералов Fe-Ti – оксидов и сульфидов (пирротинов) с применением магнитной суспензии на углеводородной основе. После этого на этих же аншлифах исследовали состав обнаруженных зерен рудных минералов. Для этого на тщательно отполированную поверхность аншлифов напыляли проводящий слой углерода толщиной 300 - 500Å.

Состав Fe-Ti оксидов и сульфидов Fe определяли на рентгеноспектральном микроанализаторе JXA-5 в Институте геологии и геохимии УрО РА Н1. Измерения проводили при ускоряющем напряжении 20 кВ и токе поглощенных электронов 100 нА, диаметр зонда составлял 3 мкм. Интенсивность излучения регистрировалась по К α линиям кристаллами-анализаторами LiF (для Ti, Fe, Cr, Mn, Ni) и RAP (для Al и Mg). В качестве эталонов использовали следующие аттестованные образцы: синтетический троилит FeS, гематит Fe 2 O 3 , рутил TiO 2 , шпинель и чистые металлы Mn, Co, Ni. Поправки рассчитывали по программе ZAF, разработанной в ИГЕМ РАН, с применением известных поправок ( Вилисов, Гмыра , 1983).

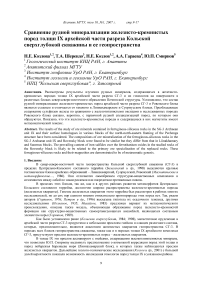

Магнитные фракции образцов изучали на лабораторной установке для термомагнитного анализа по стандартной методике в Институте геофизики УрО РАН. Для исследования фазового состава магнитных фракций (по их точкам Кюри) и твердофазных превращений при их нагреве были зарегистрированы зависимости нормированной магнитной восприимчивости как функции от температуры $ / $ o = fT) в диапазоне температур от комнатной до 800°С в полном цикле нагрев-охлаждение. Измерения проводили в воздушной среде при скорости нагрева-охлаждения ~ 20°С/мин. Температуру фиксировали с помощью Pt-Pt-Rh термопары. Среднеквадратическая погрешность определения температуры Кюри Т с не превышает ± 10°С. В качестве стандартных образцов использовали порошковые чистые металлы: Fe с Тс = 768°С и Ni с Тс = 360°С.

Высокочувствительный метод термомагнитного анализа позволяет выявлять магнитные минералы при их очень низком содержании в породе (до сотых долей %) и ультрадисперсных размерах (включая наноразмерный диапазон).

-

3. Лиинахамарский блок

Лиинахамарский блок сложен ультраметаморфическими интенсивно мигматизированными гнейсами: биотитовыми, гранат-биотитовыми, гранат-биотит-силлиманитовыми, кордиерит-гранат-биотитовыми и, в подчиненном количестве, амфиболовыми и биотит-амфиболовыми, амфиболитами с прослоями железистых кварцитов, а также дайками основных пород. Железистые кварциты изучали в ходе маршрутных пересечений и на детальном участке на побережье Баренцева моря в р-не п. Лиинахамари. По приуроченности к различной структурной обстановке они подразделяются на два типа ( Козлов и др ., 2001).

Железистые кварциты первого типа встречаются в замковой части крупной складчатой структуры и закартированы на детальном участке ( Козлов и др ., 2001), сложенном амфиболовыми и в зонах диафтореза биотит-амфиболовыми и биотитовыми гнейсами (метагранодиоритами). Железистые кварциты образуют пластообразные тела различного цвета (в зависимости от породообразующих минералов) и разной мощности (от 0.1 до 20-30 м), расположенные в пределах толщи этих гнейсов и тянущиеся вдоль их складчато-изогнутой границы с гранат-биотитовыми и глинозёмистыми гнейсами, не выходя из поля биотит-амфиболовых ( Козлов и др ., 2001). Эти тела в плане имеют кулисообразное расположение, самые мощные из них, слагающие бурые прослои, могут представлять собой метаморфически преобразованные древние габброиды, менее мощные прослои могут являться зонами метасоматоза, расположенными по кулисообразными трещинам в метагранодиоритах.

Бурые мощные тела железистых кварцитов (20-30 м) состоят из чередования прослоев следующего состава:

-

а) малокварцевые амфибол-магнетитовые (обр. 20К-3) – грюнерит (70-50 %), ферроэденит (0-20 %), магнетит (25 %), кварц (5 %);

-

б) магнетитсодержащие гранат-амфиболовые (слаборудные гранатовые амфиболиты, обр. 20К-8) – грюнерит (30-50 %), ферроэденит (15-30 %), гранат (35-10 %), кварц (15-10 %), магнетит (5 %), турмалин (ед. з.);

-

в) амфибол-магнетитовые кварциты (обр. 20К-1, 10К-11) – кварц (45 %), магнетит (20 %), грюнерит (33 %), феррочермакит (2 %).

Голубые прослои (1-10 м) представлены амфибол-магнетитовыми кварцитами (20К-6, 20К-14, 20К-10, 20К-15а, 20К-15в). Они состоят из кварца (60-75 %), магнетита (15-20 %), роговой обманки (13 %), амфибола куммингтонит-грюнеритового ряда (7 %), кальцита (5 %), апатита (единичные зерна).

Светло-серые маломощные прослои (0,1-0,5м) – клинопироксен-магнетитовые кварциты (обр.

20К-12, 20К-13), состоящие из кварца (65-75 %), магнетита (20-35 %), диопсида (5-10 %), карбоната (ед. з.).

Железистые кварциты второго типа, обнаруженные в ходе маршрутных пересечений, четко приурочены к контакту между амфиболитами (метагабброидами) и гранат-биотитовыми гнейсами. Тела пород основного состава и кварциты располагаются в зоне пластического сдвига между сорванными замками двух крупных сопряженных складчатых структур (Козлов и др., 2001) и тянутся в северозападном направлении на значительные расстояния вдоль побережья, образуя цепочку линзовидных тел. С этими кварцитами ассоциируется прослой гранатита (биминеральная гранат-кварцевая порода), приуроченный к непосредственному контакту с гнейсами. Такая четкая приуроченность тел железисто- силикатных пород к контактам, их отчетливая пространственная связь с явно метасоматическими породами – гранатитами позволяет предполагать метасоматическую природу этих тел.

Железистые кварциты (обр. 66К-4) представляют собой крупнозернистую гранат-клинопироксен-ортопироксеновую породу с прослоями кварца (5-25 %), которая состоит из крупных зерен ортопироксена (15 %) и клинопироксена (35 %). Ортопироксен иногда замещается куммингтонитом. Гранат (25 %) образует каемки вокруг этих минералов. Магнетит (20 %) в основном располагается в интерстициях между зернами пироксенов, но также наблюдается в виде включений в породообразующих минералах и по плоскостям спайности в зернах пироксена.

Рудные минералы в железистых кварцитах первого типа представлены преимущественно оксидами и редкими зернами сульфидов (пирит, халькопирит). В изученных образцах (10К-11, 20К-3, 20К-6, 20К-10, 20К-12, 20К-14, 20К-15а, 20К-15в) наблюдаются зерна магнетита изометричного и удлиненного облика в размерном диапазоне 0,1-2,4 мм. Эти зерна частично маггемитизированы (окислены) по микроблокам зерен, что слабо проявляется на ходе термомагнитных кривых (обр. 20К-10, 20К-12, рис. 1А, Б). В некоторых зернах магнетита наблюдаются ламели ильменита. Гематит развивается в виде каемок вокруг магнетита и по трещинкам.

В некоторых образцах кварцитов слоистость, образованная магнетитом, хорошо выражена, а в других нечетко проявлена, что является результатом протекания метасоматического процесса.

В данной группе обр. 20К-8 (гранатовый амфиболит) выделяется как незначительным содержанием рудных минералов, так и их фазовым составом: оксиды Fe представлены магнетитом и ильменитом с преобладанием последнего, а сульфиды, главным образом, пиритом и ферримагнитным пирротином (по наблюдениям доменной структуры). По трещинам в магнетите развивается гематит. Термомагнитные кривые данного образца (рис. 1B) также не типичны для этой группы, поскольку в дополнение к магнетиту присутствует магнитная фаза с высокой температурой Кюри (выше 700°С), и термомагнитные кривые имеют необратимый ход, что свидетельствует о наличии магнитных фаз, идентификация которых требует дополнительных исследований.

Рис. 1. Термомагнитные кривые образцов пород геопространства СГ-3.

Обр. 20К-10 (А), 20К-12 (Б), 20К-8 (В) и магнетита (Г)

Рудные минералы в железистых кварцитах второго типа представлены магнетитом трех морфологических разновидностей:

-

а) крупнозернистый магнетит чаще присутствует в виде изометричных и ксеноморфных зерен, размером 1,2-2,4 мм, со структурами распада шпинели;

-

б) мелкозернистый (размер зерен 0,3-0,15 мм) идиоморфный и гомогенный магнетит расположен по границам темноцветных минералов, плоскостям спайности, прожилкам;

-

в) в зернах пироксенов также наблюдается пылевидный магнетит, развивающийся по плоскостям спайности.

Оксиды железа представлены также ильменитом в виде как самостоятельных игольчатых выделений, так и включений в магнетите. По магнетит-ильменитовому геотермометру температура кристаллизации магнетитов составляет около 430-450°С. Обнаружено много гидрооксидов, которые замещают магнетиты и даже железистые силикаты в процессах гипергенеза, а также присутствуют в трещинках. Из сульфидов отмечаются редкие зерна антиферромагнитного гексагонального пирротина.

Кроме этого, были изучены образцы железистых кварцитов района Лиинахамари (24К-1, 27К-1), ассоциирующихся с породами, содержащими минеральные парагенезисы гранулитовой фации ( Козлов и др ., 2001). В этих кварцитах обнаружен ортопироксен, с краев замещающийся куммингтонитом. Каких-либо отличий фазового состава рудной части этих пород в сравнении с породами, представленными в рассмотренной выше группе образцов 20К, не наблюдается. Химический состав некоторых образцов магнетита и ильменита приведен в табл. 1 и на рис. 2.

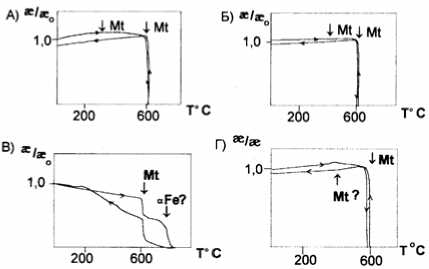

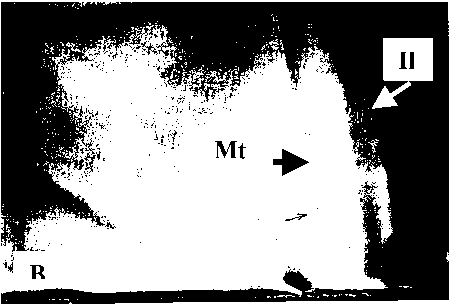

Рис. 2. Зарисовка сростков рудных минералов, измеренных на рентгеноспектральном микроанализаторе.

Po – пирротин, Mt – магнетит, Pnt – пентландит, Hpy – халькопирит, Il – ильменит, Py – пирит. Цифры около зерен – их номера, внутри зерен – измеренный рудный минерал (пример: 1.3 – в зерне 1 измерен минерал 3)

Таблица 1. Состав образцов магнетита и ильменита (мас.%) из пород различных блоков геопространства

СГ-3 по результатам микрозондового анализа

|

№ обр |

№ зерна |

Fe |

Ti |

Cr |

Mn |

Al |

|

Магнетит |

||||||

|

36К-4 |

1,1 |

70,81 |

0,01 |

0,06 |

0,15 |

0,25 |

|

36К-4 |

1,2 |

70,63 |

0,01 |

0,06 |

0,15 |

0,29 |

|

36К-4 |

1,3 |

70,87 |

0,04 |

0,08 |

0,16 |

0,24 |

|

36К-4 |

4,1 |

70,63 |

0,01 |

0,05 |

0,15 |

0,28 |

|

36К-4 |

4,2 |

71,42 |

0,01 |

0,06 |

0,07 |

0,28 |

|

36К-4 |

2,1 |

71,33 |

0,01 |

0,05 |

0,14 |

0,25 |

|

66К-4 |

1,1 |

70,84 |

0,06 |

0,05 |

0,07 |

0,05 |

|

66К-4 |

1,2 |

71,45 |

0,07 |

0,11 |

0,09 |

0,04 |

|

66К-4 |

1,3 |

70,53 |

0,07 |

0,08 |

0,08 |

0,04 |

|

66К-4 |

1,4 |

70,82 |

0,06 |

0,08 |

0,08 |

0,04 |

|

66К-4 |

3,1 |

70,69 |

0,07 |

0,01 |

0,17 |

0,13 |

|

66К-4 |

3,2 |

71,06 |

0,04 |

0,01 |

0,17 |

0,13 |

|

66К-4 |

5,1 |

71,06 |

0,11 |

0,09 |

0,09 |

0,05 |

|

66К-4 |

5,4 |

71,02 |

0,07 |

0,10 |

0,10 |

0,05 |

|

20К-8 |

1,1 |

71,65 |

0,07 |

0,03 |

0,04 |

0,13 |

|

20К-8 |

1,2 |

72,27 |

0,06 |

0,03 |

0,05 |

0,13 |

|

Ильменит |

||||||

|

66К-4 |

5,2 |

47,82 |

19,18 |

0,07 |

0,43 |

|

|

66К-4 |

5,3 |

44,27 |

23,09 |

0.08 |

0,09 |

0,81 |

-

4. Суормусский блок

Суормусский блок образует клинообразную структуру на границе Мурманского и Лиинахамарского блоков, сложен биотит-плагиоклазовыми, биотитовыми, гранат-биотитовыми, биотит-силлиманитовыми, гранат-биотит-силлиманитовыми гнейсами с прослоями полевошпатовых и гранатовых амфиболитов и маломощными телами метаультрабазитов. Амфиболиты подчеркивают овалы (сильно сжатые купольные структуры) из биотитовых гнейсов. Гнейсы Суормусского блока интенсивно микроклинизированы, как и границы этого блока с Лиинахамарским блоком и зоной Колмозеро-Воронья. Породы метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации. На границе биотитовых гнейсов и ультрабазитов наблюдаются тонкие прослои (до 2-3 м) железистых кварцитов, что свидетельствует об их метасоматическом генезисе.

Железистый кварцит представляет собой интенсивно рассланцованную породу. Зерна кварца имеют слабо линзовидную и ленточную форму и вытянуты по сланцеватости. Здесь существуют, очевидно, две сланцеватости, характерные для сдвиговых зон: так называемые S и C структуры, которые подчеркнуты присутствием магнетита, при этом магнетит проникает как в S, так и в С-структуры. Порода обр. 36К-4 состоит из кварца (70 %), амфибола (10 %), магнетита (20 %).

Рудные минералы представлены магнетитом следующих морфологических разностей:

-

а) крупнозернистый магнетит изометричной или удлиненной формы, агрегаты которого образуют субпараллельные цепочки и ленты;

-

б) мелкозернистый магнетит с округлой или октаэдрической формой кристаллов, расположение которых также подчинено слоистости;

-

в) прожилковый магнетит, который часто сливается с крупнозернистым магнетитом.

-

5. Ровенский блок

Такая пространственная связь крупнозернистого и прожилкового магнетита, незначительные примеси в нем (обр. 36К-4, см. табл. 1), а также присутствие этого минерала в S и C-структурах свидетельствуют в пользу его метасоматического генезиса. В зернах магнетита наблюдается неравномерная маггемитизация по границам блоков и вдоль трещин, что отражено на ходе термомагнитных кривых этого образца (рис. 1 Г). Сульфиды представлены лишь очень редкими мелкими зернами антиферромагнитного гексагонального пирротина.

Ровенский блок расположен на удалении 15 км от Печенгской структуры в ее северо-восточном обрамлении и сложен основными породами как архейского, так и протерозойского возраста (небольшие массивы и дайки), и разнообразными слюдистыми гнейсами (биотитовыми, гранат-биотитовыми, силлиманит-гранат-биотитовыми), которые прорываются различными гранитоидами. Архейские основные породы залегают согласно с гнейсами и представлены в различной степени амфиболизированными (вплоть до амфиболитов) габбро-норитами и норитами.

На границе этих различных по составу пород располагаются зоны слаборудных и безрудных железисто-силикатных (в данном случае нетипичные железистые кварциты) пород как с оксидным, так и с сульфидным оруденением (обр. 7-00, Я9917б, Я9911а), мощностью до 5 м. Такие же породы наблюдаются в зонах рассланцевания (обр. Я9902б) внутри тел амфиболитов. Такая четкая приуроченность к контактам пород и к зонам рассланцевания свидетельствует о метасоматическом генезисе этих пород.

Образцы слаборудных и безрудных железисто-кремнистых пород имеют следующий состав: обр. 7-00 – кварц (75 %), ортопироксен (10 %), клинопироксен (10 %), рудный минерал (5 %); обр. Я9911а – кварц (50 %), ортопироксен (20 %), клинопироксен (28 %), рудный минерал (2 %); обр. Я9917б – кварц (52 %), клинопироксен (38 %), гранат (5 %), рудный минерал (3 %);

обр. Я9902б – кварц (55 %), ортопироксен (5 %), клинопироксен (40 %), рудный минерал (до 1 %).

В этих породах кварц является явно вторичным по отношению к другим минералам, которые представляют собой реликты замещенных пород. В некоторых прослоях (обр.7-00) среди кварца наблюдаются изометричные зерна магнетита (близки железистым кварцитам).

Рудные минералы железисто-кремнистых пород с оксидным оруденением представлены магнетитом, образующим крупнозернистые агрегаты (размер зерна от 0,15 до 0,6 мм) и зерна среднего размера, округлой формы, реже ксеноморфные, вытянутые по сланцеватости (обр. Я9912б, 7-00), при их содержании от 1 до 5 %.

Рудные минералы железисто-кремнистых пород с сульфидно-оксидным оруденением состоят, главным образом, из сульфидов Fe (от 1 до 10 %) при незначительном присутствии оксидов Fe.

В обр. Я9802б рудная минерализация представлена единичными идиоморфными зернами пирротина (размером от 0,03 до 0,15 мм), очень редкими микровключениями пирита кубической формы (размер зерен от 0,03 до 0,02 мм), мелкими единичными зернами магнетита (размером от 0,03 до 0,15 мм).

В обр . Я9917б пирротин представляет собой ксеноморфные агрегаты зерен и зерна изометричного и слабоудлиненного облика (размером от 0,1 до 0,8 мм); халькопирит образует включения в пирротине (размер зерен от 0,03 до 0,07 мм); магнетит в виде вытянутых зерен размером 0,05-0,1 мм приурочен к существенно кварцевым прослоям. По границам зерен пирротина и по его трещинкам наблюдаются выделения марказита, часто образующего колломорфные структуры вплоть до классического "птичьего глаза". Судя по доменной структуре, пирротин является антиферромагнитной гексагональной модификацией, но по границам его зерен, около трещин и вокруг выделений марказита существуют области ферримагнитного пирротина, иногда в виде тонких ламелей, проникающих внутрь основного зерна. Как правило , мелкие пирротиновые зерна являются ферримагнитными и имеют однородную микроструктуру.

В обр. Я9911а редкие рудные акцессории представлены преимущественно пирротином в виде ксеноморфных зерен и эмульсионных вкраплений (размер зерен от 0,1 до 0,3 мм), графитом, образующим тонкие прожилки из тонкочешуйчатых агрегатов и таблитчатые зерна (длина табличек от 0,5 до 2,0 мм, ширина – от 0,05 до 0,1 мм). Совместно с пиритом присутствуют единичные зерна магнетита, являющиеся, скорее всего, постпирротиновыми. Кроме того, в тонких прожилках породы встречается магнетит.

Изредка в аншлифах изученных образцов и некоторых других образцов из пород этого района наблюдаются следующие рудные минералы: пентландит в виде пламеневидных микровключений в пирротине, сфалерит, образующий микровключения в халькопирите (обр. Я9918а) и по периферии его зерен (обр. Я9902б); борнит с размером зерен от 0,075 до 0,6 мм в структурах распада в халькопирите (обр. Я9910б), ковеллин – в виде микропрожилков в борните (обр. Я9910б), марказит в виде отдельных изометричных зерен размером от 0,02 до 0,04 мм (обр. Я9910б), ильменит, образующий зерна правильной формы и ксеноморфные агрегаты зерен размером от 0,075 до 0,4 мм, а также микровключения и эмульсионные вкрапления в кварце и силикатах. Иногда в ильмените наблюдаются пластинчатые двойники и псевдоморфозы титанита по ильмениту.

-

6. Породы с железистыми кварцитами в толще IX архейской части разреза СГ-3

В начале толщи IX, на глубине 11411 м, отмечаются метагабброиды с прослоями мигматизированных пятнистых плагиоклаз-амфиболовых пород ( Козлов и др ., 2001). В интервале 11411,3-11420,8 м наблюдаются биотит-амфиболовые (грюнерит-роговообманковые) плагиосланцы с гранатом с прослоями железисто-силикатных пород, чередующихся с мелкозернистыми биотитовыми гнейсами (иногда с гранатом). Здесь же присутствуют зоны окварцевания с ленточным кварцем, характерным для тектонитов (обр. 41466). В конце этого интервала отмечаются гранатовые амфиболиты. Ниже по разрезу скважины идут гранат-биотитовые гнейсы. Химический состав некоторых образцов магнетита, ильменита и сульфидов из пород СГ-3 в интервале глубин 11411,3-11420,8 м приведен в табл. 2, 3.

Рудные минералы (обр. 41448, 41450, 41451, 41465 – гранат-биотитовые плагиосланцы, обр. 41455, 41456, 41463 – гранат-биотит-амфиболовые плагиосланцы) представлены двумя морфологическими типами магнетита, но распределение их в интервале 11411,3-11420,8 м неравномерно. Основная масса магнетита образует мелко- тонкозернистые выделения по трещинкам, вокруг темноцветных минералов и по плоскостям спайности последних, иногда замещая их почти полностью. В то же время в верхней (обр. 41448, 41450) и нижней (обр. 41465) частях указанного интервала глубин присутствуют крупнозернистые, размером до 1,5 мм, идиоморфные гранобласты магнетита, в которых иногда отмечаются включения ильменита. Тонкие ильменитовые иголки встречаются и в других образцах, но везде этот минерал присутствует в малых количествах.

Таблица 2. Состав образцов магнетита и ильменита (мас. %) из пород толщи IX СГ-3 (глубина 11411.3-11420 м) по результатам микрозондового анализа

|

№ обр. |

№ зерна |

Fe |

Ti |

Cr |

Mn |

Al |

|

Магнетит |

||||||

|

41439 |

2,2 |

69,96 |

0,02 |

0,14 |

0,00 |

0,07 |

|

41456 |

1,1 |

71,44 |

0,03 |

0,12 |

0,00 |

0,10 |

|

41456 |

1,2 |

71,45 |

0,03 |

0,14 |

0,01 |

0,08 |

|

41456 |

2,3 |

71,83 |

0,02 |

0,00 |

0,00 |

0,06 |

|

41456 |

3,4 |

71,54 |

0,02 |

0,00 |

0,00 |

0,06 |

|

41456 |

3,6 |

71,56 |

0,04 |

0,00 |

0,00 |

0,18 |

|

41456 |

4,1 |

71,85 |

0,03 |

0,02 |

0,00 |

0,07 |

|

41456 |

5,1 |

72,02 |

0,02 |

0,11 |

0,00 |

0,10 |

|

41456 |

5,2 |

72,13 |

0,02 |

0,09 |

0,00 |

0,08 |

|

41463 |

2,1 |

71,73 |

0,02 |

0,09 |

0,02 |

0,24 |

|

41463 |

3,1 |

71,62 |

0,03 |

0,04 |

0,00 |

0,07 |

|

41463 |

4,1 |

71,14 |

0,02 |

0,02 |

0,22 |

0,07 |

|

41463 |

4,2 |

71,99 |

0,03 |

0,05 |

0,01 |

0,08 |

|

41463 |

5,1 |

71,83 |

0,01 |

0,03 |

0,00 |

0,07 |

|

41463 |

5,2 |

71,24 |

0,02 |

0,03 |

0,01 |

0,22 |

|

41463 |

6,1 |

71,45 |

0,02 |

0,04 |

0,02 |

0,07 |

|

Ильменит |

||||||

|

41439 |

3,1 |

36,48 |

30,56 |

0,00 |

0,85 |

0,05 |

|

41439 |

4,1 |

36,23 |

30,82 |

0,00 |

0,78 |

0,08 |

|

41463 |

6,2 |

38,22 |

29,52 |

0,00 |

0,90 |

0,10 |

Таблица 3. Состав сульфидов (мас. %) образца 41456 (глубина 11418,7 м) по данным микрозондового анализа

|

№ зерна |

Фаза |

Fe |

S |

Ni |

Co |

Cu |

Сумма |

|

2,1 |

Py |

46,86 |

53,25 |

0,19 |

0,03 |

0,00 |

100,34 |

|

3,1 |

Py |

47,34 |

53,18 |

0,15 |

0,03 |

0,00 |

100,70 |

|

2,2 |

Po |

59,07 |

38,22 |

3,75 |

0,07 |

0,11 |

101,22 |

|

3,3a |

Po |

58,20 |

37,30 |

3,89 |

0,07 |

0,09 |

99,55 |

|

3,3 |

Po |

58,03 |

38,34 |

3,80 |

0,06 |

0,07 |

101,29 |

|

3,5 |

Po |

57,42 |

37,60 |

4,37 |

0,08 |

0,09 |

99,56 |

|

3,2a |

Hpy |

32,30 |

34,13 |

0,11 |

0,04 |

34,10 |

100,68 |

|

6,1 |

Hpy |

32,07 |

33,17 |

0,11 |

0,04 |

34,42 |

100,38 |

Содержание магнетита в образцах 41448 – 7 %, 41450 – 3/5 %, 41456 – 4,6 % и 41465 – 6 %, а в остальных образцах – десятые доли процента. Количество сульфидов в рудных минералах – от 0,1 до 0,7 %, за исключением образца 41455 – 2,2 %.

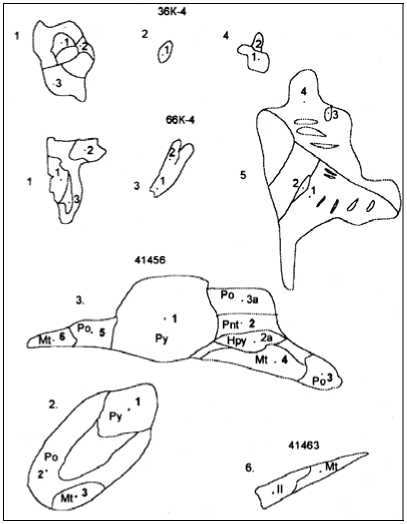

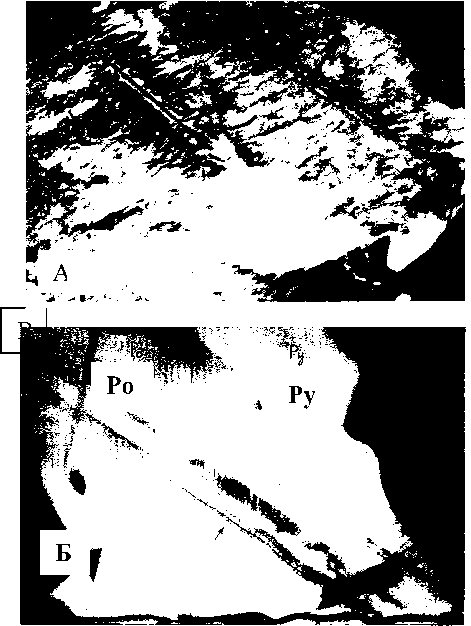

Сульфидная составляющая пород с железистыми кварцитами представлена, главным образом, пирротином, часто в парагенезисе с халькопиритом и сфалеритом, с очень редкими включениями пентландита. Пирротиновые зерна изометричны или слабо удлинены, размеры их варьируются в диапазоне 0,15-0,4 мм. Пирит образует рассеянную вкрапленность и срастания с другими сульфидами, а также с магнетитом. Вероятнее всего, пирит образуется по пирротину. В некоторых образцах (обр. 41463) отмечается титанит и апатит. На зернах пирротина с помощью магнитной суспензии выявляется сочетание магнитных и немагнитных областей и наблюдаются картины доменной структуры, характерные только для рассматриваемого интервала глубин (рис. 3А). Скорее всего, эти области соответствуют разным структурным модификациям гексагонального пирротина и, возможно, связаны с наблюдаемыми в нем двойниками скольжения (рис. 3Б).

Ниже приведено описание рудных минералов в некоторых образцах пород толщи IX СГ-3.

Обр. 41439 (гл. 11417,0 м). Преобладает ильменит в виде мелких иголок размером 20-40 мкм, рассеянных в породе. Тонкие вытянутые зерна магнетита (10 х 20 мкм) располагаются вдоль трещинок и по границам зерен силикатов. Сульфиды представлены пирротином и минеральной ассоциацией пирит + сфалерит.

Обр. 41448 (11417-11420.8 м) в основном, содержит магнетит, ассоциирующий с биотитом и гранатом. Ильменит присутствует в виде отдельных зерен и пластинок в магнетите. Сульфиды представлены пирротином, халькопиритом, пиритом, сфалеритом. Наблюдаются срастания пирротина с магнетитом и пирита с магнетитом.

Обр. 41450 (11417-11420,8 м). Преобладает магнетит в виде изометричных и удлиненных зерен. В некоторых из них (раздробленных) присутствуют двойники скольжения. Размеры зерен 0,06 × 0,03 мм и 0,12 × 0,12 мм. Сульфиды представлены пирротином, пиритом, халькопиритом, сфалеритом и пентландитом. Иногда отмечается развитие сульфидов по магнетиту, но, в основном, сульфиды представляют самостоятельные минеральные выделения. В срастании пирит + пирротин наблюдаются поздние двойники скольжения по этим двум минералам (рис. 3, Б). Ассоциация пирротин + пентландит + халькопирит отвечает высокотемпературным условиям кристаллизации и, скорее всего, является ранним высокотемпературным образованием. Здесь пирротин – минерал первичной породы, и эта генерация преобладает в данном образце.

Обр. 41451. Рудных минералов в этом образце существенно меньше, чем в предыдущем. Преобладают крупные редкие зерна сульфидов, преимущественно пирротин. Магнетит очень мелкий и редкий, образуется по спайности зерен биотита, наблюдается и в зернах граната. Отмечаются

Рис. 3. Доменная структура в пирротине, СГ-3, обр. 41451, ×350(А).

Двойники скольжения в зернах: пирротина и пирита (поздние), СГ-3, обр. 41450, ×2000(Б), магнетита (с пластинкой ильменита), обр. №41465, ×2000 (В)

ильменит и срастания магнетита с пирротином. Пирит более поздний, он замещает пирротин -халькопирит - магнетитовые агрегаты. Наблюдается ассоциация пирротин + пентландит + магнетит.

Обр. 41455. Преобладают сульфиды: пирротин - халькопиритовая ассоциация, реже – пирротин - халькопирит - сфалеритовая. Магнетит, как и в обр. 41451, мелкозернистый, развивается по плоскостям спайности, по границам темноцветных минералов . Отмечаются тонкие, редкие зерна ильменита.

Обр. 41456. Преобладает крупнозернистый магнетит (до 1,5 мм). Мелкозернистый магнетит развивается по биотиту. Сульфиды представлены ассоциацией пирротин + халькопирит + сфалерит, а также метабластами пирротина, пирита и халькопирита в магнетите.

Обр. 41463. Рудных минералов в данном образце существенно меньше, чем в предыдущем. Преобладает магнетит (удлиненные зерна размером 0,12-0,18 мм), развивающийся между нерудными минералами и по трещинкам, иногда он полностью замещает пластинки биотита размером до 0,16-0,20 мм. Ильменит отмечается в виде пластинок в зернах магнетита, где также наблюдаются двойники скольжения. Присутствуют редкие зерна титанита и апатита, из сульфидов – единичные зерна пирротина (ферримагнитная фаза).

Обр. 41465. Этот образец задокументирован в СГ-3 как железистый кварцит. Преобладает магнетит, в значительном количестве (в шлифе до 7 %) представленный крупными зернами (до 0,4 мм) в ассоциации с биотитом и роговой обманкой, также отмечаются оторочки магнетита вокруг нерудных минералов. В некоторых зернах магнетита наблюдаются следы скольжения (рис. 3В) и пластинки ильменита, как и в обр. 41463. Форма зерен магнетита удлиненная, но встречаются и изометричные зерна. Сульфиды представлены пирротином, халькопиритом, пиритом, пентландитом. Отмечаются зерна пирротина с пластинками халькопирита. При соседстве магнетита и пирротина на их границе появляется халькопирит. Наблюдаются срастания зерен магнетита, пирита и пирротина.

-

7. Обсуждение результатов

-

8. Выводы

Подводя итоги сравнения железистых кварцитов различных блоков геопространства и толщи IX архейского комплекса СГ-3 можно отметить следующее.

В железистых кварцитах Лиинахамарского, Суормусского блоков преобладает магнетит нескольких типов, один из которых представляет собой окисленную разность (маггемитизированный магнетит), при отсутствии сульфидов, обнаруженных лишь в отдельных образцах. Ильменит встречается крайне редко в виде мелких иголок. Наличие ильменита в образцах 66К-4, 20К-6, 20К-10 обусловлено, вероятно, увеличением в системе содержания титана и/или флюктуациями температуры. Сочетание Fe-Ti оксидов с сульфидами Fe отмечается лишь в образце 20К-8, представляющем собой, очевидно, реликтовые породы в претерпевшем метасоматоз и метаморфическую дифференциацию теле древнего габброида.

Магнетиты железистых кварцитов по структуре являются явно метасоматическими образованиями и близки между собой по элементному составу зерен (см. табл. 1). Единственным заметным отличием железистых кварцитов друг от друга является наличие или отсутствие слоистости рудных выделений в тех или иных образцах. Это может быть связано с текстурными особенностями первичных пород и/или разной степенью последующих метасоматических и метаморфических преобразований. Железисто-кремнистые породы Ровенского блока не являются типичными железистыми кварцитами. В слаборудных железисто-кремнистых породах Ровенского блока рудные акцессории представлены сульфидами с преобладанием пирротина. В образцах пород Ровенского блока магнетит редок и является вторичным по отношению к пирротину.

Для всех изученных образцов железисто-кремнистых пород толщи IX СГ-3 характерно присутствие как Fe-Ti оксидов, так и сульфидов Fe в различных соотношениях. Магнетит оптически однороден, иногда содержит пластинки ильменита . Здесь же отмечается неравномерное распределение магнетита в интервале 11411,3-11420,8 м (от 0,1 до 8 %) при разноразмерности его зерен (от n × 0,01 мм до 1,5 мм). В некоторых образцах в зернах оксидов и сульфидов Fe наблюдаются двойники скольжения (следы тектонических воздействий), что, по-видимому, и проявляется в необычной доменной структуре зерен пирротина.

Ассоциация пирротин + пентландит + халькопирит, характерная для пород толщи IX СГ-3, отвечает высокотемпературным условиям кристаллизации и, скорее всего, является ранним высокотемпературным образованием. Присутствие сульфидов в некоторых образцах толщи IХ разреза СГ-3 (обр. 41450, 41451, 41455, 41456), скорее всего, как минералов первичной породы, позволяет сравнивать железисто-кремнистые породы этой толщи с аналогичными гомологами на поверхности – породами Ровенского блока. Сходство этих пород связано, по всей видимости, с первичной рудной специализацией толщ, по которым они развиваются.

Все изученные прослои железистых кварцитов как толщи IX архейской части разреза СГ-3, так и ее геопространства, по их приуроченности к тектоническим зонам и контактам основных пород и гнейсов, имеют, скорее всего, метасоматический генезис, что подтверждает точку зрения А.А. Полканова (1935) на генезис аналогичных пород в других частях северо-западной части Центрально-Кольского составного террейна. Исследование рудных минералов пород СГ-3 и ее геопространства в север-северо-восточном обрамлении Печенгской структуры также свидетельствует в пользу метасоматического генезиса.

-

1) Все изученные прослои железистых кварцитов как толщи IX архейской части разреза СГ-3, так и ее геопространства, имеют, скорее всего, метасоматический генезис. Исследование рудных минералов пород СГ-3 и ее геопространства в север-северо-восточном обрамлении Печенгской структуры также свидетельствует в пользу метасоматического генезиса.

-

2) Для всех изученных образцов пород толщи IX СГ-3 характерно присутствие как Fe-Ti оксидов, так и сульфидов Fe в различных соотношениях, в то время как в железистых кварцитах Лиинахамарского и Суормусского блоков преобладает магнетит. Определенное сходство набора рудных минералов наблюдается в железисто-силикатно-кварцевых породах толщи IX архейского комплекса СГ-3 и Ровенского блока, что связано, скорее всего, со сходством первичной рудной специализации толщ, по которым развиваются метасоматические породы.

Работа выполнялась в рамках проекта № 408 МПГК ЮНЕСКО "Сравнение состава, структуры и физических свойств пород и минералов в Кольской сверхглубокой скважине и их гомологов на поверхности".