Сравнительная характеристика биологических свойств стафилококков, изолированных из слезной жидкости, полости носа и зева пациентов с эндогенными увеитами

Автор: Конькова Анна Юрьевна, Горовиц Эдуард Семенович, Гаврилова Татьяна Валерьевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Микробиология

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный анализ биологических свойств стафилококков, изолированных из слезной жидкости, полости носа и зева пациентов с эндогенными увеитами. Обнаружено достаточно широкое видовое разнообразие микроорганизмов рода Staphylococcus в этих локусах, при этом S. aureus выделен соответственно в 23.8, 33.3 и 26.2% случаев. Установлено, что штаммам стафилококков присущ определенный спектр факторов вирулентности и персистенции, который более характерен для S. aureus. Место вегетации культур Staphylococcus не отражалось на их наличии и спектре. Изоляты, полученные из слезной жидкости, по своим биологическим характеристикам не отличались от обитателей полости носа и зева. На основании результатов изучения фено- и генотипических характеристик S. aureus, выделенных из различных биотопов одних и тех же больных, показано, что слезную жидкость колонизируют S. aureus из полости носа и зева. Резидентное носительство S. aureus можно рассматривать как фактор риска различных воспалительных заболеваний глаза.

Увеит, слезная жидкость, стафилококки, факторы вирулентности, персистенции

Короткий адрес: https://sciup.org/147227077

IDR: 147227077 | УДК: 617.721.6 | DOI: 10.17072/1994-9952-2019-2-159-166

Текст научной статьи Сравнительная характеристика биологических свойств стафилококков, изолированных из слезной жидкости, полости носа и зева пациентов с эндогенными увеитами

Бактерии рода Staphylococcus – микроорганизмы, распространенные повсеместно (вода, почва, воздух, объекты окружающей среды), колонизируют различные биотопы человека и животных. В состав этого рода входят как патогенные, так и условно патогенные виды, которые могут стать причиной гнойно-септических заболеваний [Дерябин, 2000]. Слизистые и кожные покровы являют- ся типичным местом вегетации стафилококков в организме человека. В настоящее время достаточно полно изучены видовой состав и биологические свойства стафилококков, выделенных из этих локусов. Описан также спектр стафилококков, выделяемых из отделяемого конъюнктивальной полости здоровых людей и у пациентов с различными воспалительными заболеваниями переднего отрезка глаза [Околов, Гурченок, Вохмяков, 2009; Кочергин и др., 2012; Боровских, Боробова, Егоров,

2014]. При этом большинство авторов лишь констатируют факт присутствия этих микроорганизмов и не исследуют их биологические свойства. Вопросы контаминации слезной жидкости микроорганизмами бактериальной природы также остаются вне внимания исследователей. В этой связи изучение видового состава, биологических свойств и факторов вирулентности стафилококков, колонизирующих слезную жидкость при заболеваниях глаз, представляет особый интерес.

Цель работы – сравнительный анализ биологических свойств стафилококков, изолированных из слезной жидкости, полости носа и зева пациентов с эндогенными увеитами.

Материал и методы исследования

Проведено бактериологическое обследование 107 пациентов (114 глаз) с эндогенными увеитами, находившихся на стационарном лечении в трех офтальмологических отделениях ГБУЗ ПК «Пермская ордена «Знак почета» краевая клиническая больница», а также в отделении внелегочных форм туберкулеза ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопуль-монологический медицинский центр». Материалом для исследования служили слезная жидкость (114 образцов), отделяемое полости носа (42 пробы) и зева (42 пробы). Взятие, доставку и посев материала проводили традиционными методами до начала антибиотикотерапии [Об унификации …, 1985].

Бактериологическое исследование выполняли традиционным способом [Об унификации …, 1985]. Для выделения стафилококков исследуемый материал засевали параллельно на желточносолевой и кровяной агары; стрептококков – кровяной агар; дрожжеподобных грибов и грибов рода Candida – среду Сабуро; энтеробактерий – среды Эндо, Левина и Плоскирева. Выделенные культуры микроорганизмов идентифицировали до вида, используя соответствующие наборы стафи-, стреп-то- и энтеротестов фирмы «ERBA LACHEMA», Чехия. Учет результатов проводили с помощью компьютерной программы – «Микроб-2». Факторы вирулентности стафилококков изучали традиционными методами [Об унификации …, 1985]. Количественную оценку гемолитических свойств осуществляли по Н.Г. Ходаковой [2008], ДНК-зной активности в соответствии с рекомендациями Е.М. Гординой [2015]. Наличие факторов персистенции определяли по О.В. Бухарину [1999], а также И.А. Шагинян с соавт. [2007]. У изолированных культур определяли наличие факторов персистенции и вирулентности.

Традиционным диско-диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтона исследовали чувствительность к антибактериальным препаратам. В качестве тестируемых использовали препараты основных групп, рекомендованных соответствующими методическими указаниями [Определение …, 2004]: беталактамы (оксациллин), аминолико- зиды (гентамицин), фторхинолоны (ципрофлоксацин), линкозамиды (линкомицин), тетрациклины (доксициклин), макролиды (эритромицин).

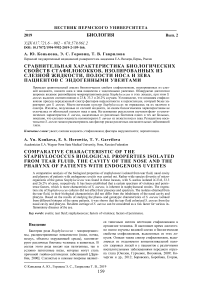

Наряду с этим выполнено генотипирование 15 штаммов S. aureus, изолированных из слезной жидкости, зева и носа для определения их родства. Применяли RAPD-ПЦР метод с праймером М13, традиционно используемый с этой целью. Тотальную ДНК S.aureus выделяли по J. Marmur. Амплификацию выполняли на термоциклере DNA Engine Dyad Thermal Cycler («Bio-Rad», США). Электрофоретическое разделение продуктов реакции проводили в 1.2%-ном агарозном геле, напряженность электрического поля составила 6 В/см. Для визуализации полос и документирования результатов использовали систему гельдокументации Gel-DocXR («Bio-Rad», США). Маркер молекулярных масс 1kb+1.5 kb служил индикатором (ЦНИИ Эпидемиологии, г. Москва). Результаты определяли по наличию или отсутствию фрагментов ДНК на диаграммах. Их построение осуществляли с использованием компьютерного обеспечения Quantity One (версия 4.6.1., «Bio-Rad», США).

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью встроенного пакета анализа табличного процессора Excel 2016 MSO, авторского пакета прикладных электронных таблиц (ППЭТ) "Stat2015" [Шелудько, Девяткова, 2016]. Для анализа количественных признаков применяли среднюю арифметическую ( М ), ошибку репрезентативности (стандартная ошибка) средней арифметической ( m ). Для анализа качественных признаков применяли абсолютные частоты встречаемости, показатели распределения (%) и стандартную ошибку относительных долей (m).

В таблицах полученные на выборке средние и относительные величины представлены (с целью распространения выводов на генеральные совокупности) в виде доверительных интервалов: средние величины – M ± 2m, относительные величины – % ± 2m.

При оценке статистической достоверности различий (р) использовали t -критерий Стьюдента и критерий Хи-квадрат (χ2). Различия считались достоверными при уровне значимости р < 0,05.

Формулы и уравнения

При исследовании 114 образцов слезной жидкости выявлено инфицирование 25 проб, полученных от 22 человек, что составило 21.9%. Как правило, микроорганизмы встречались в виде двухкомпонентных ассоциаций, при этом у 3 человек бактерии обнаружили в слезной жидкости, полученной из обоих глаз. Всего было изолировано 43 штамма микроорганизмов, все они, за исключением одного, были представителями рода Staphylococcus. Видовой спектр стафилококков был достаточно разнообразен: преобладали культуры S. cohnii – 21 случай (48.8%), S. aureus – 10 (23.3%). Реже изолировали S. haemolyticus – 7 (16.3%), S. epidermidis – в 4 (9.3%). В одной пробе были выделены культуры Е.coli, которые обладали гемолитическими свойствами.

различных таксонов, в том числе из зева – 116 культур (61.1%), из полости носа – 74 (38.9%) (табл. 1). При этом бактерии рода Staphylococcus были изолированы из полости носа в 41 пробе (97.6%), из зева – в 28 (66.7%) .

Как уже указывалось, параллельно у 42 пациентов проведено бактериологическое исследование отделяемого полости носа и зева. Всего выделено 190 штаммов микроорганизмов – представителей

Таблица 1

Видовой состав и количество штаммов микроорганизмов, выделенных из полости носа и зева пациентов с увеитами

|

Виды микроорганизмов |

Количество выделенных штаммов Абс. % ± 2m |

Всего |

|

|

Мазок из зева (n = 42) |

Мазок из носа (n = 42) |

||

|

S. epidermidis |

9 21.4 ± 12.7 |

32 76.2 ± 13.1 * |

41 22.2 ± 6.1 |

|

S. aureus |

11 26.2 ± 13.6 |

14 33.3 ± 14.5 |

25 13.5 ± 5.0 |

|

S. cohnii |

6 14.3 ± 10.8 |

8 19.0 ± 12.1 |

14 7.6 ± 3.9 |

|

S. hominis |

6 14.3 ± 10.8 |

2 4.8 ± 4.8 |

8 4.3 ± 3.0 |

|

S. haemolyticus |

2 4.8 ± 4.8 |

6 14.3 ± 10.8 |

8 4.3 ± 3.0 |

|

S. warneri |

1 2.4 ± 2.4 |

3 7.1 ± 7.1 |

4 2.2 ± 2.1 |

|

St. mitis |

28 66.7 ± 14.5 |

1 2.4 ± 2.4 ** |

29 15.7 ± 5.3 |

|

St. oralis |

23 54.8 ± 15.4 |

4 9.5 ± 9.1 *** |

27 14.6 ± 5.2 |

|

St. mutans |

19 45.2 ± 15.4 |

2 4.8 ± 4.8 |

21 11.4 ± 4.7 |

|

St. salivatоrius |

3 7.1 ± 7.1 |

0 0.0 |

3 1.6± 1.6 |

|

St. sanguinis |

2 4.8 ± 4.8 |

0 0.0 |

2 1.1 ± 1.1 |

|

Е.coli |

1 2.4 ± 2.4 |

1 2.4 ± 2.4 |

2 1.1 ± 1.1 |

|

C. albicans |

5 11.9 ± 10.0 |

1 2.4 ± 2.4 |

6 3.2 ± 2.6 |

|

Всего |

116 61.1 ± 7.2 |

74 38.9 ± 7.2 |

190 100.0 |

* Статистически достоверные различия между результатами исследования мазков из зева и носа (t = 3.003; p = 0.004) для S. epidermidis .

** Статистически достоверные различия между результатами исследования мазков из зева и носа (t = 4.205; p = 0.00007) для S. mitis.

*** Статистически достоверные различия между результатами исследования мазков из зева и носа (t = 2.541; p = 0.013) для S. oralis .

В полости носа преобладали бактерии рода Staphylococcus , всего выделено 6 видов представителей этого рода, среди них наиболее часто встречались S. epidermidis – у 32 пациентов (76.2%) из 42 обследованных, S. aureus изолирован в 14 случаях (33.3%), S. cohnii – в 8 (19%), S. haemolyticus – в 6 (14.3%), остальные – в единичных случаях.

В зеве, как и следовало ожидать, превалировали стрептококки. Среди них доминировали S. mitis – 28 штаммов (66.7%), S. oralis – 23 (54.8%). Выделено также 6 видов стафилококков: преобладали S. aureus – 11 проб (26.2%) и S. epidermidis – в 9 (21.4%); реже обнаруживали S. cohnii – в 6 (14.3%), S. hominis – в 6 (14.3%), S. haemolyticus и S. warneri – в единичных случаях.

Таким образом, из всех изучаемых биотопов выделены S. aureus. Чаще их изолировали из полости носа.

В последующем изучены основные биологиче- ские свойства выделенных культур стафилококков – наличие факторов вирулентности и персистенции (табл. 2).

Из представленных данных следует, что все штаммы S. aureus, изолированные из слезной жидкости, лизировали эритроциты барана, 80% культур проявляли лецитовителлазную активность, 60% – ДНК-зную. Как и можно было ожидать, представители коагулазаотрицательных стафилококков (КОС) обладали меньшим набором факторов вирулентности, в сравнении с S. aureus . Для них в основном была характерна гемолитическая активность, лишь один штамм S. cohnii , наряду с гемолизинами, обладал и лецитовителлазой.

Что касается факторов персистенции изолированных бактериальных культур, то, учитывая место вегетации, исследовали их антилизоцимную активность (АЛА), а также антикомплементарные свойства (АКА) и такой интегральный показатель, как биопленкообразование (БПО). При изучении факторов персистенции бактериальных культур, изолированных из слезной жидкости, установлено, что все штаммы S. aureus и подавляющее большинство представителей КОС были устойчивы к лизоциму, что представляется логичным, поскольку этот фермент в высоких концентрациях содержится в слезе и в существенной мере отражает антибактериальные свойства этой жидкости. Вегети- рующие в слезной жидкости культуры стафилококков обладали и другими факторами персистенции. В частности БПО, которое было более характерно для штаммов S. aureus – 90% (t = 2.194; p = 0.034), у представителей КОС – 34.4%. Аналогичные закономерности выявлены и в отношении резистентности к комплементу, 90% культур S. aureus (t = 2.055; p = 0.046) и 37.5% КОС.

Таблица 2

Биологические свойства штаммов бактерий рода Staphylococcus, изолированных из слезной жидкости, полости носа и зева

|

Биотоп |

Микроорганизмы |

Количество штаммов бактерий рода Staphylococcus , обладающих факторами |

||||||

|

персистенции |

вирулентности |

|||||||

|

АЛА |

АКА |

БПО |

Гемолизины |

Лецитови-теллаза |

ДНКаза |

|||

|

Слезная жидкость |

КОС n = 32 |

Абс. |

29 |

12 |

11 |

21 |

1 |

0 |

|

% ± 2m |

90.6 ± 10.3 |

37.5 ± 17.1 |

34.4 ± 16.8 |

65.6 ± 16.8 |

3.1 ± 3.1 |

0 |

||

|

S. aureus n = 10 |

Абс. |

10 |

9 |

9 |

10 |

8 |

6 |

|

|

% ± 2m |

100.0 |

90,0 ± 19.0* |

90.0 ± 19.0 * |

100.0* |

80.0 ± 25.3* |

60.0 ± 31.0* |

||

|

Достоверность различий между КОС и S. aureus |

t = 1.822 p = 0.076 |

t = 2.055 p = 0.046 |

t = 2.194 p = 0.034 |

t = 4.096 p = 0.0002 |

t = 5.909 p = 0.0001 |

t = 3.8735 p = 0.0004 |

||

|

Слизистая носа |

КОС n = 51 |

Абс. |

47 |

23 |

29 |

34 |

0 |

1 |

|

% ± 2m |

92.2 ± 7.5 |

45.1 ± 13.9 |

56.9 ± 13.9 |

66.7 ± 13.2 |

0 |

1.9 ± 1.9 |

||

|

S. aureus n = 14 |

Абс. |

13 |

8 |

8 |

14 |

11 |

12 |

|

|

% ± 2m |

92.9 ± 7.1 |

57.1 ± 26.5 |

57.1 ± 26.5 |

100.0* |

78.6 ± 21.9* |

85.7 ± 18.7* |

||

|

Достоверность различий между КОС и S. aureus |

t = 0.045 p = 0.964 |

t = 0.401 p = 0.690 |

t = 0.007 p = 0.995 |

t = 2.523 p = 0.014 |

t = 3.585 p = 0.0007 |

t = 4.388 p = 0.00004 |

||

|

Зев |

КОС n = 24 |

Абс. |

16 |

7 |

14 |

18 |

0 |

0 |

|

% ± 2m |

66.7 ± 19.2 |

292 ± 18.6 |

58.3 ± 20.1 |

75.0 ± 17.7 |

0 |

0 |

||

|

S. aureus n = 11 |

Абс. |

9 |

6 |

6 |

11 |

11 |

11 |

|

|

% ± 2m |

81.8 ± 23.3 |

54.5 ± 30.0 |

54.5 ± 30.0 |

100.0 |

100.0* |

100.0* |

||

|

Достоверность различий между КОС и S. aureus |

t = 0.500 p = 0.620 |

t = 0.717 p = 0.479 |

t = 0.105 p = 0.916 |

t = 1.413 p = 0.167 |

t = 512.782 p < 0.0001 |

t = 512.782 p < 0.0001 |

||

Примечание. АЛА – антилизоцимная активность; АКА – антикомплементарная активность; БПО – биопленкооб-разование.

Таким образом, значительное количество обнаруженных в слезной жидкости бактерий рода Staphylococcus , наряду с факторами вирулентности, обладали и факторами персистенции, в большей мере они были присущи культурам S. aureus.

Что касается штаммов S. aureus, выделенных из полости носа и зева, то независимо от места вегетации, они так же, как культуры, изолированные из слезной жидкости, обладали большим набором факторов вирулентности в сравнении с представителями КОС. Все они обусловливали лизис эритроцитов барана, в подавляющем большинстве случаев обладали нуклеазами и лецитовителлазной активностью. Для представителей КОС была характерна лишь гемолитическая активность. Боль- шинство этих изолятов, независимо от вида и места вегетации, обладали также и определенным набором факторов персистенции: антилизоцимной активностью, БПО и были устойчивы к комплементу. Более активны были культуры, выделенные из полости носа.

Таким образом, штаммы стафилококков, изолированные из полости носа и зева, так же, как и культуры, полученные из слезной жидкости, обладали факторами вирулентности и персистенции. При этом, как правило, одни и те же культуры обладали всем спектром изученных признаков. В большей мере это было характерно для культур S. aureus . Среди них было 14 изолятов, полученных от 5 больных, в том числе из слезной жидкости –

6, отделяемого полости носа – 5, зева – 3. Поскольку эти изоляты, полученные из различных биотопов одних и тех же больных (5 человек), обладали близкими биологическими свойствами, то для определения степени их родства сопоставлены количественные показатели выраженности некоторых из этих свойств: гемолитической и ДНК-зной активности (табл. 3).

Таблица 3

Количественная оценка гемолитической и ДНК-зной активности штаммов S. aureus, выделенных из различных источников

|

Пациент |

Место вегетации штаммов |

Степень выраженности признака |

|||||||||||

|

Гемолитическая активность |

ДНК-зная активность |

||||||||||||

|

Низкая (до 4 мм) |

Средняя (5-8 мм) |

Высокая (9-12 мм) |

Низкая (до 12 мм) |

Средняя (13-15 мм) |

Высокая (свыше 16 мм) |

||||||||

|

И. |

Слезная жидкость (оба глаза) |

- |

- |

8 |

8 |

- |

- |

- |

- |

13 |

13 |

- |

- |

|

Мазок из носа |

- |

8 |

- |

- |

13 |

- |

|||||||

|

Мазок из зева |

- |

8 |

- |

- |

13 |

- |

|||||||

|

Н. |

Слезная жидкость |

- |

6 |

- |

- |

14 |

- |

||||||

|

Мазок из носа |

- |

6 |

- |

- |

13 |

- |

|||||||

|

Мазок из зева |

- |

6 |

- |

- |

13 |

- |

|||||||

|

Л. |

Слезная жидкость |

4 |

- |

- |

11 |

- |

- |

||||||

|

Мазок из носа |

4 |

- |

- |

11 |

- |

- |

|||||||

|

Мазок из зева |

4 |

- |

- |

11 |

- |

- |

|||||||

|

Е. |

Слезная жидкость |

- |

7 |

- |

- |

14 |

- |

||||||

|

Мазок из носа |

- |

7 |

- |

- |

14 |

- |

|||||||

|

Т. |

Слезная жидкость |

2 |

- |

- |

10 |

- |

- |

||||||

|

Мазок из носа |

2 |

- |

- |

10 |

- |

- |

|||||||

Из представленных данных следует, что количественные характеристики гемолитической и ДНК-зной активности культур S. aureus, выделенных из разных биотопов одних и тех же больных, также были сходными. На основании этих результатов можно было полагать, что штаммы имеют близкие фенотипические характеристики.

Еще одним подтверждением родства изученных штаммов, выделенных из различных мест вегетации у одних и тех же 5 больных, явились результаты изучения их чувствительности к антибиотикам (табл. 4).

Таблица 4

Чувствительность к антибиотикам S. aureus , изолированных из различных источников

|

Пациент |

Место вегетации штаммов |

Значение диаметра зоны подавления роста препаратов (мм) |

|||||||||||

|

oксициллин |

гентамицин |

ципрофлоксацин |

линкомицин |

доксициклин |

эритромицин |

||||||||

|

И. |

Слезная жидкость (оба глаза) |

14.5 |

14.5 |

16.0 |

16.0 |

28.9 |

28.9 |

22.3 |

22.3 |

18.4 |

18.4 |

24.3 |

24.3 |

|

Мазок из носа |

14.4 |

16.0 |

28.8 |

22.3 |

18.2 |

24.5 |

|||||||

|

Мазок из зева |

14.4 |

16.0 |

28.8 |

22.3 |

18.2 |

24.5 |

|||||||

Окончание табл. 4

|

Пациент |

Место вегетации штаммов |

Значение диаметра зоны подавления роста препаратов (мм) |

|||||

|

oксициллин |

гентамицин |

ципрофлоксацин |

линкомицин |

доксициклин |

эритромицин |

||

|

Н. |

Слезная жидкость |

15 |

15.8 |

29.9 |

22.9 |

16.0 |

26.8 |

|

Мазок из носа |

15.1 |

15.9 |

29.8 |

22.9 |

16.0 |

26.7 |

|

|

Мазок из зева |

15.1 |

15.9 |

29.9 |

22.8 |

16.0 |

26.8 |

|

|

Л. |

Слезная жидкость |

14.8 |

16.0 |

30.2 |

22.5 |

17.8 |

26.2 |

|

Мазок из носа |

14.6 |

15.9 |

30.2 |

22.5 |

17.9 |

26.2 |

|

|

Мазок из зева |

14.6 |

15.9 |

30.2 |

22.4 |

17.9 |

26.2 |

|

|

Е. |

Слезная жидкость |

13.0 |

16.5 |

21.1 |

24.5 |

16.2 |

23.4 |

|

Мазок из носа |

13.2 |

16.5 |

21.2 |

24.4 |

16.2 |

23.4 |

|

|

Т. |

Слезная жидкость |

13.0 |

15.2 |

24.3 |

21.9 |

16.9 |

23.3 |

|

Мазок из носа |

13.0 |

15.2 |

24.3 |

21.9 |

16.9 |

23.3 |

|

Анализируя представленные данные, прежде всего следует отметить, что все изоляты были чувствительны к тестируемым препаратам, при этом цифровые значения диаметра зоны подавления роста изолятов, выделенных из различных биотопов конкретного больного, не отличались друг от друга.

Следовательно, все изученные фенотипические характеристики биологических свойств S. aureus, выделенных из различных источников одного и «с», изолированный из зева пациента С. (рисунок).

Электрофореграмма продуктов RAPD-ПЦР с использованием праймера M13: М – маркер молекулярных масс 1kb+1.5 kb; №№ – изоляты S. aureus

Из представленных на рисунке данных следует, что на основании результатов генотипирования 15 штаммов S. аureus выделено 6 геномовариантов. К первому относятся 4 изолята от пациента И. (штаммы № 2, 3 – из слезной жидкости обоих глаз, № 4 – из полости носа, № 5 – из зева). Ко второму – 3 изолята от пациентки Н. (штаммы № 19а – из слезной жидкости, № 19б – из полости носа, № 19в – из зева). К третьему относятся 3 изолята от паци- того же больного, свидетельствовали об их родстве. Учитывая анатомические особенности слезного аппарата (слезный проток открывается в полость носа), можно полагать, что это были одни и те же штаммы S. aureus.

В этой связи, с целью подтверждения идентичности этих изолятов, было выполнено их геноти- пирование. Всего исследовали 15 штаммов S. аu-reus. В качестве контроля использовали 1 штамм ента Л. (штаммы № 37а – из слезной жидкости, № 37б – из полости носа, № 37в – из зева). К четвертому – 2 изолята от пациентки Е. (штаммы № 39а – из слезной жидкости, № 39б – из полости носа). К пятому принадлежат 2 изолята от пациента Т. (штаммы № 46 – из слезной жидкости, № 1204 – из полости носа). К шестому геномоварианту был отнесен один штамм «с», изолированный из зева больного С. (контроль).

Таким образом, молекулярно-генетические исследования подтвердили родство штаммов S. аureus, выделенных из различных биотопов конкретного пациента. Присутствие одних и тех же штаммов S. аureus в слезной жидкости, полости носа и зеве можно рассматривать в качестве этиологического агента развития увеита.

Список литературы Сравнительная характеристика биологических свойств стафилококков, изолированных из слезной жидкости, полости носа и зева пациентов с эндогенными увеитами

- Боровских Е.В., Боробова И.М., Егоров В.В. Микробный спектр и чувствительность к антибиотикам микрофлоры, встречающейся у больных с воспалительными заболеваниями глаз // Офтальмологические ведомости. 2014. Т. 7, № 1. С. 13-18.

- Бухарин О.В. Персистенция патогенных бактерий. М.: Медицина, 1999. 366 с.

- Гордина Е.М. Внутривидовые особенности бактерий рода Staphylococcus, изолированных в условиях промышленного птицеводства: автореф. дис. … канд. мед. наук. Пермь, 2015. 22 с.

- Дерябин Д.Г. Стафилококки: экология и патогенность. Екатеринбург, 2000. 240 с.

- Кочергин С.А. и др. Иммунитет глазного яблока и конъюнктивальная микрофлора // Инфекция и иммунитет. 2012. Т. 2, № 3. С. 635-644.

- Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений: приказ Минздрава СССР от 22 апр. 1985 г., № 535.

- Околов И.Н., Гурченок П.А., Вохмяков А.В. Резистентность к антибиотикам коагулазонегативных стафилококков, выделенных у больных конъюнктивитами // Офтальмологические ведомости. 2009. Т. 2, № 2. С. 43-47.

- Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам: метод. указания. МУК 4.2.1890-04: Утв. Главным Государственным санитарным врачом Рос. Федерации 4 марта 2004 г. 91 с.

- Ходакова Н.Г. Биологические характеристики метициллинорезистентных штаммов Staphylococcus, циркулирующих в Саратовском регионе: автореф. дис. … канд. биол. наук. Саратов, 2008. 20 с.

- Шагинян И.А. и др. Формирование биопленок клиническими штаммами бактерий комплекса Вurkholderia сepacia в зависимости от их фенотипических и генотипических характеристик // Журнал микробиологии. 2007. № 1. С. 3-9.

- Шелудько В.С., Девяткова Г.И. Теоретические основы медицинской статистики (статистические методы обработки и анализа материалов научно-исследовательских работ): метод. рекомендации. Пермь, 2016. 80 с.