Сравнительная характеристика ценотической структуры фитопланктона некоторых рек-притоков Куйбышевского и Саратовского водохранилищ

Автор: Горохова О.Г.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.32, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведена сравнительная оценка разнообразия и структуры сообществ водорослей планктона рек Уса, Самара, Чапаевка, Безенчук. Показаны особенности формирования альгоценозов в зависимости от гидрологических условий и характера антропогенной деятельности на водосборной территории. Дана оценка трофического и сапробного состояния рек по фитопланктону. Зарегистрировано массовое развитие токсикогенного вида Planktothrix agardhii в нижнем течение рек Чапаевка и Безенчук.

Фитопланктон, структура альгоценозов, реки-притоки, куйбышевское водохранилище, саратовское водохранилище, волжский бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/148328030

IDR: 148328030 | УДК: 582.26.574.2 | DOI: 10.24412/2073-1035-2023-10503

Текст научной статьи Сравнительная характеристика ценотической структуры фитопланктона некоторых рек-притоков Куйбышевского и Саратовского водохранилищ

Изучение 1 закономерностей формирования состава и структуры сообществ водорослей в экосистемах малых и средних рек-притоков волжских водохранилищ проводится в рамках комплексных многолетних гидробиологических исследований планктонных и донных сообществ водотоков бассейна Средней и Нижней Волги (Зинченко, Шитиков, 1999; Зинченко, Головатюк, 2007; Зинченко и др., 2019). Было показано влияние на разнообразие и структуру сообществ гидробионтов морфометрии речного бассейна, гидрологических факторов, а также характера и степени антропогенного воздействия на водотоки и водосборную территорию (Зинченко, Головатюк, 2007; Горохова, Зинченко, 2018; Gorokhova, Zinchenko, 2019; Зинченко и др., 2019). Наиболее выраженное воздействие на структуру аль-гоценозов оказывает изменение гидрологического режима, приводящее к смене доминирующих групп водорослей на уровне крупных таксономических категорий (отделов). Информативными показателями являются также состав массовых видов и соотношение в альгоф-лоре видов-индикаторов различных условий – минерализации, сапробности, pH (Gorokhova, Zinchenko, 2019; Горохова, 2020, 2023).

В 2023 г. проведены гидробиологические исследования рек Чапаевка и Безенчук – левобережных притоков Саратовского водохранилища. Цель данной работы – сравнительная оценка разнообразия и структуры сообществ водорослей этих водотоков и выявление особенностей их формирования в зависимости от гидрологических факторов (зарегулирование, подпор) и характера основного воздействия на водосбор.

Материалы и методы

Река Безенчук (длина 78 км, водосборная площадь 410 км2) и река Чапаевка (длина 290 км, водосборная площадь 4040 км2) – равнинные водотоки, с преимущественно снеговым питанием, в верховьях пересыхающие, местами зарегулированные (прудами), нижнее течение в зоне переменного подпора Саратовского водохранилища (Зинченко, Головатюк, 2007). Современные гидробиологические исследования рек были проведены в мае 2021 г. (Безен-чук), июне 2021 г. (Безенчук), мае и июне 2023 г. (Безенчук, Чапаевка). Для сравнительного анализа также взяты данные по р. Уса (июль 2022 г.) и р. Самара (Горохова, 2020). Альголо-гические пробы собраны и обработаны по методике принятой в гидробиологических исследованиях (Методика изучения..., 1975). Особенности ценотической структуры оценены с помощью индексов разнообразия Шеннона и выравненности Пиелу.

Результаты и обсуждение

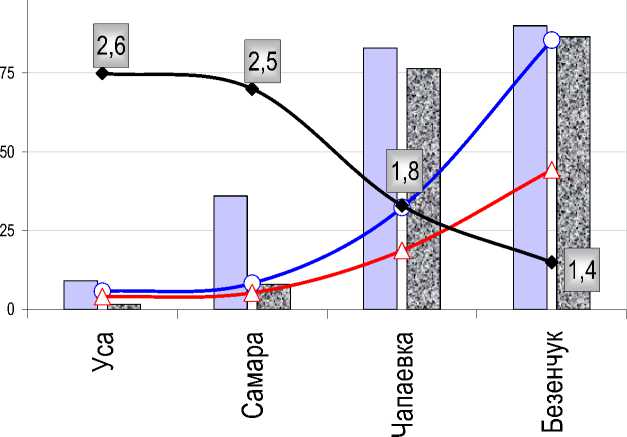

Сравнительный анализ данных выявил существенные изменения таксономической и количественной структуры сообществ фитопланктона исследованных рек в зависимости от гидрологических условий и особенностей антропогенной деятельности на площади водосбора (таблица). В эвтрофированных водотоках Уса, Самара, Чапаевка, Безенчук, в отсутствие биогенного лимитирования, на структуру альгоценозов, прежде всего, влияют изменения гидродинамического режима (зарегулирование, подпор от водохранилища), а также источники поступления загрязняющих веществ (сбросы коммунально-бытовых сточных вод) и биогенная нагрузка с сельскохозяйственных территорий (поверхностный сток с сельхозугодий). Наиболее наглядно это проявляется для малых водотоков. Так, при сравнении р. Уса (с наличием естественных ландшафтов и ООПТ на водосборе) и р. Безенчук (с антропогенно освоенным водосбором) установлены значительные различия численности, биомассы, доминирующих групп водорослей и состава видов-индикаторов, а также показателей разнообразия в сообществах планктона этих рек (таблица, рис. 1).

Трансформация структуры альгоценозов в изученных реках происходит через смену доминирования реофильных Bacillariophyta (Уса) на эвтрофные лимнофильные комплексы различных видов Chlorophyta (Самара), Chlorophyta+Cyanoprokaryota (Чапаевка), и, наконец, на полное преобладание в планктоне нитчатых форм Cyanoprokaryota (низовье Чапаевки, Безенчук). В разные периоды наблюдений на различных участках рек к доминирующим нередко относились также виды Cryptophyta (Чапаевка, Самара) и Euglenophyta (Безенчук), что характерно для условий повышенного содержания органического вещества в воде.

Большинство доминирующих видов (> 80%) являются индикаторами органического загрязнения, что позволило оценить сапро-биологическое состояния водотоков: оно изменяется от олиго-β-мезосапробного (Уса) через β-мезосапробное (Самара, Чапаевка) до β-мезосапробного с α-β- мезосапробными и α-мезосапробными участками (Безенчук). В исследованных нами реках (Gorokhova,

Zinchenko, 2019; Горохова, 2020, 2023) α-β-мезосапробные и α-мезосапробные условия отмечены только в р. Безенчук на оном из зарегулированных участков этой реки у с. Студенцы.

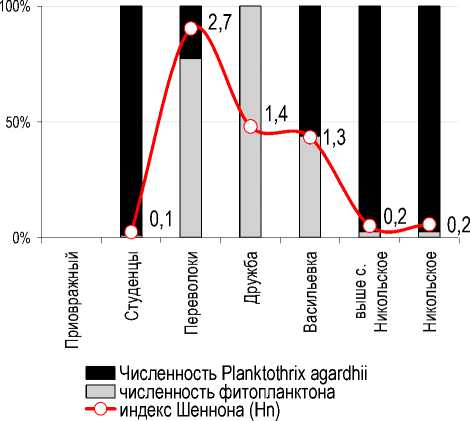

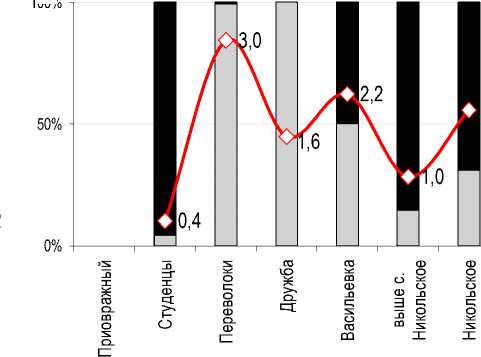

В реках с доминированием Cyanoprokaryota (Чапаевка, Безенчук) преобладают виды планктотрихетового (осцилля-ториевого) комплекса: Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom., Planktothrix sp., Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom., Lim-nothrix planctonica (Wolosz.) Meffert, Plank-tolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Legn. В среднем и нижнем течение этих рек наблюдается «цветение воды», основной доминирующий вид – Planktothrix agardhii . Его численность и биомасса достигают 50–99% автотрофного планктона, максимальные величины отмечены в подпруженных участках р. Безенчук, а также в нижнем течение рек – в зоне подпора водохранилища (таблица, рис. 2). Planktothrix agardhii – потенциально токсикогенный вид (может продуцировать гепа-тотоксин), его массовое развитие в низовьях рек Чапаевка и Безенчук является источником возможного поступления этого вида в Саратовское водохранилище. В целом преобладание видов планктотрихетового комплекса связывают с антропогенным эвтро-фированием, изменением гидрологического режима, увеличением азотной нагрузки, высоким содержанием органических веществ (Reynolds et al., 2002; Корнева, 2015).

В структуре альгоценозов рр. Чапаевка и Безенчук преобладание в планктоне Planktothrix agardhii приводит к снижению показателей разнообразия и выравненности. В в этих реках отмечены не только наименьшие значения индексов Шеннона и Пиелу, но и максимальная доля Cyanoprokaryota (таблица, рис. 1, 2). Для наглядности на рис. 2 показана доля численности и биомассы Planktothrix agardhii на участках р. Безенчук в июле 2022 г., а также индекс видового разнообразия Шеннона, рассчитанный по численности и по биомассе водорослей. Следует отметить, что в данном случае наиболее показателен индекс разнообразия, рассчитанный по численности, т. к. биомасса фитопланктона зависит от его размерной структуры.

Таблица

Эколого-ценотические характеристики альгоценозов рек Ecological and cenotic characteristics of river phytoplankton communities

|

Характеристики |

Реки |

||||

|

Уса |

Самара |

Чапаевка |

Безенчук |

||

|

характер основного воздействия на водосбор |

ООПТ, сельскохозяйственное |

техногенное, сельскохозяйственное |

техногенное, сельскохозяйственное |

сельскохозяйственное |

|

|

основные загрязняющие вещества* |

соединения Cu, Fe, азот нитритный, фосфаты, фенолы |

сульфаты, трудноокис-ляемые органические вещества, азот нитритный, соединения Mn, Cu |

сульфаты, фенолы, легко- и трудноокисляемые органические вещества, соединения Mn, Cu |

соединения Mn, Cu, Fe, Zn, фенол, нефтепродукты, хлорорга-нические пестициды, соединения азота, легкоокисляемые органические вещества |

|

|

пределы изменения биомассы, мг/л и оценка трофности |

0,02–5,93 (олиготрофия-мезотрофия) |

0,01–2,53 (олиготрофия-мезотрофия) |

1,10–7,36 (мезотрофия-эвтрофия) |

2,78–54,49 (мезотрофия-эвтрофия-гипертрофия) |

|

|

пределы изменения численности, млн кл./л |

0,02–6,10 |

0,20–6,90 |

0,33–111,10 |

0,36–961,10 |

|

|

основные доминирующие группы водорослей |

Bacillariophyta |

Chlorophyta |

Cyanoprokaryota, Chlorophyta |

Cyanoprokaryota |

|

|

пределы изменения индексов |

видового разнообразия по Шеннону |

0,96–2,39 |

1,00–4,36 |

0,68–3,15 |

0,07–2,85 |

|

выравненности обилий видов по Пиелу |

0,56–0,99 |

0,45–0,93 |

0,15–0,60 |

0,02–0,61 |

|

|

зона сапробности (пределы изменения индексов сапробности) |

олиго-β-мезосапробная зона, III класс (1,2–2,5) |

β-мезосапробная зона, III класс (1,6–2,4) |

β-мезосапробная зона, III класс (1,9–2,3) |

β-мезосапробная зона, III класс (1,5–2,6), c α-мезосапробными участками (до 3,1) |

|

* приводится по: Зинченко, Головатюк, 2007; Государственный доклад..., 2016; Зинченко и др., 2019; Доклад об..., 2022.

□ доля (%) Сyanoprokaryota в суммарной численности tiSM доля (%) Cyanoprokaryota в суммарной биомассе численность фитопланктона, млн кл./л биомасса фитопланктона, мг/л

HN (индекс Шеннона)

Рис. 1. Изменения средних величин численности и биомассы фитопланктона, индекса видового разнообразия, а также доли (%) Cyanoprokaryota в планктоне рек

Fig. 1. Changes in the average abundance and biomass of phytoplankton, the species diversity index, as well as the proportion of Cyanoprokaryota in river plankton

Рис. 2. Доля (%) численности и биомассы вида Planktothrix agardhii в суммарном обилии фитопланктона и изменение величин индекса видового разнообразия на участках р. Безенчук Fig. 2. The share of the abundance and biomass of the species Planktothrix agardhii in the total abundance of phytoplankton and the change in the values of the species diversity index in sections of the Bezenchuk River

100%

2, 2,0

Биомасса Planktothrix agardhii биомасса фитопланктона индекс Шеннона (Hb)

Исток р. Безенчук у пос. Приовражный (рис. 2) пересыхает, далее по течению у п. Студенцы находится пруд, в котором в годы наших наблюдений (2021–2023) отмечено интенсивное «цветение» воды, вызванное массовым развитием Planktothrix agardhii с численностью до 952 млн кл./л. В среднем течении реки на участке с. Переволоки – пос.

Дружба численность вида минимальна (рис. 2). У с. Васильевка на подпруженном участке, а также ниже по течению в зоне подпора численность Planktothrix agardhii вновь возрастает (рис. 2) и наблюдается «цветение» воды. Учитывая, что на всём протяжении русло реки находится в окружении зон сельскохозяйственного использования (сады, пашни, поля, выпас), а также малые скорости течения воды, вероятно именно изменение гидродинамики (зарегулирование, подпор) является основным фактором, обусловливающим процесс массового развития Cyanoprokaryota и «цветение» воды.

Заключение

Сравнительный анализ основных таксономических и структурных показателей аль-гоценозов исследованных рек позволил выявить особенности их ценотической структуры. Установлены возрастание численности и биомассы, смена состава доминирующих групп водорослей, снижение видового раз- нообразия – явления наблюдаемые при антропогенном эвтрофировании. В реках с высокой сельскохозяйственной освоенностью водосбора в автотрофном планктоне наиболее выражена роль Cyanoprokaryota. В аль-гоценозах рек Чапаевка и Безенчук отмечен токсикогенный вид Planktothrix agardhii, доминирование которого приводит к упрощению структуры сообществ. Кроме того, массовое развитие этого вида в нижнем течение рек свидетельствует о неблагополучном экологическом состоянии и является источником его возможного поступления в Саратовское водохранилище. Отмеченные на участке р. Безенчук α-β-мезосапробные и α-мезосапробные условия не характерны для исследованных нами рек-притоков Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Эв-трофирование и лимнизация стока являются основными факторами воздействия на структурно-функциональные характеристики сообществ водорослей исследованных рек.

Список литературы Сравнительная характеристика ценотической структуры фитопланктона некоторых рек-притоков Куйбышевского и Саратовского водохранилищ

- Государственный доклад о состоянии окржающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2015 год. Вып. 26. Самара, 2016. 296 с.

- Горохова О.Г. Состав и структура сообществ фитопланктона реки Самары (бассейн Саратовского водохранилища) // Ученые записки Казанского ун-та. Сер. Естеств. науки. 2020. Т. 162, кн. 3. С. 413-429.

- Горохова О.Г. Биоиндикационная значимость таксономических и структурных показателей альгоценозов малой реки при оценке точечного источника антропогенного воздействия // Изв. СамНЦ РАН. 2023. Т. 25, № 5. С. 119-124.

- Горохова О.Г., Зинченко Т.Д. Разнообразие и структура альгоценозов планктона некоторых рек-притоков Куйбышевского и Саратовского водохранилищ // Сборник тез. докл. Всерос. конф. «Волга и её жизнь». ИБВВ РАН. Борок; Ярославль: Филигрань, 2018. С. 30.

- Доклад об экологической ситуации в Самарской области за 2021 год. Вып. 32. Самара, 2022. 162 с.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Реки // Голубая книга Самарской области: Редкие и охраняемые гидробиоценозы. Самара: СамНЦ РАН, 2007. С. 22-29.

- Зинченко Т.Д., Шитиков В.К. Гидробиологический мониторинг как основа типологии малых рек Самарской области // Изв. СамНЦ РАН. 1999. Т. 1, № 1. С. 118-127.

- Зинченко Т.Д., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Минеев А.К., Головатюк Л.В., Горохова О.Г., Болотов С.Э., Курина Е.М., Абросимова Э.В., Уманская М.В., Кузнецова Р.С., Михайлов Р.А., Попченко Т.В. Экологический паспорт реки Усы (правобережный приток Волги) // Бюлл. «Самарская Лука»: проблемы региональной и глобальной экологии. 2019. Т. 28, № 2. С. 156-188.

- Корнева Л.Г. Фитопланктон водохранилищ бассейна Волги. Кострома: Костромской печатный дом, 2015. 284 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. 240 с.