Сравнительная характеристика физиолого-биохимических показателей сортов Malus domestikal., отличающихся по уровню плоидности

Автор: Прудников П.С., Седов Е.Н., Прудникова Е.Г.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Агрономия и экология

Статья в выпуске: 3 (66), 2017 года.

Бесплатный доступ

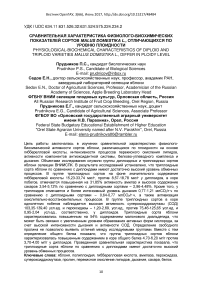

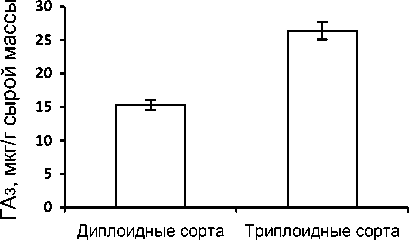

Цель работы заключалась в изучении сравнительной характеристики физиолого-биохимической активности сортов яблони, различающихся по плоидности на основе гибберелловой кислоты, интенсивности процессов перекисного окисления липидов, активности компонентов антиоксидантной системы, белково-углеводного комплекса и дыхания. Объектами исследования служили группы диплоидных и триплоидных сортов яблони селекции ВНИИСПК. В результате исследований установлено, что триплоидные сорта яблони по сравнению с диплоидами имеют достаточно высокий уровень обменных процессов. В группе триплоидных сортов на фоне значительного содержания гиббереловой кислоты 15,23-33,74 мкг/г, против 8,57-18,78 мкг/г у диплоидов, в коре побегов, отмечается повышенная на 31,85% активность амилаз и высокое содержание сахаров 3,54-5,12% по сравнению с диплоидными сортами - 2,96-4,48%. Кроме того, у триплоидов отмечается и более интенсивный уровень дыхания 0,77-1,21 млСО2/г·ч по сравнению с диплоидными сортами - 0,64-0,77 млСО2/г·ч, а также активизация окислительно-восстановительных процессов. В группе триплоидных сортов в коре однолетних побегов наблюдается высокая активность супероксиддисмутазы (СОД) 103,35-139,40 усл.ед. и пероксидазы - 1,20-2,69, усл.ед., против 75,46-125,65 усл.ед. и 0,95-2,04 усл.ед., соответственно, у диплоидов. Триплоидные сорта яблони характеризовались повышенным на 54% содержанием малонового диальдегида, что может быть связано с увеличенным уровнем образования активных форм кислорода, за счет высокой интенсивности дыхания и активности СОД. Определение свободного пролина не позволило выявить отличий между исследуемыми группами. Вместе с тем определение общего белка показало, что группа триплоидных сортов яблони характеризовалась повышенным содержанием в коре общего белка 4,70-6,20 мг/г против 3,70-4,00 мг/г у диплоидов. Проведенная сравнительная характеристика показала, что триплоидные сорта яблони по сравнению с диплоидами имеют достаточно высокий уровень обменных процессов.

Яблоня, полиплоидия, гибберелловая кислота, амилаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза, пролин, перекисное окисление липидов, дыхание, сахара, белок, аpple

Короткий адрес: https://sciup.org/147124402

IDR: 147124402 | УДК: 634.11:631.526.32:631.524:575.224.234.2

Текст научной статьи Сравнительная характеристика физиолого-биохимических показателей сортов Malus domestikal., отличающихся по уровню плоидности

Введение. Яблоня является ведущей плодовой культурой в средней полосе России [1]. При этом ва^ным условием сохранения промышленного значения яблони как культуры является совершенствование стандартного сортимента. В связи с этим требуются сорта, характеризующиеся не только высокой уро^айностью, потребительскими и товарными качествами, но и обладающие устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. В значительной мере решению проблемы пополнения сортимента способствует направленная селекция с использованием полиплоидных форм [2]. По мнению ряда авторов, оптимальным уровнем плоидности у яблони, позволяющим наиболее полно реализовать все биологически-хозяйственные свойства, считается триплоидный уровень [3]. В настоящее время в ФГБНУ ВНИИСПК получено достаточно большое количество триплоидных сортов яблони: ^вгуста, Бе^ин луг, ^лександр Бойко, Благодать, Вавиловское, Дарена, Жилинское, Масловское, Министр Киселев, Орловский партизан, Осиповское, Патриот, Праздничное, Спасское, Тургеневское, Яблочный Спас и др. В литературе имеются сведения, что триплоидные сорта яблони, по сравнению с диплоидными, характеризуются высокой продуктивностью, более регулярным плодоношением, повышенной самоплодностью, а так^е лучшей способностью адаптироваться к засухе [4, 5]. Однако, данных, касающихся сравнительной характеристики сортов, различающихся по уровню плоидности, по физиологобиохимической активности, практически нет. Существуют лишь единичные сведения, что триплоидные сорта яблони превосходят диплоидные по содер^анию пигментов, сахаров, пролина [6]. Вместе с тем известно, что определяющую роль в физиологической активности растений играют фитогормоны, являющиеся одними из основных регуляторов процессов ^изнедеятельности [7]. Немалова^ное значение для характеристики функциональной активности имеет и интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ), т.к. известно, чем интенсивней протекают физиологические процессы, тем выше вероятность образования активных форм кислорода (^ФК) и, как следствие, развитие ПОЛ. Наряду с этим ва^но исследовать активность компонентов антиоксидантной системы защиты, нейтрализующей ^ФК и интенсивность дыхания, как основного процесса, поставляющего энергию и в качестве побочного продукта – активные формы кислорода.

Цель работы заключалась в изучении сравнительной характеристики физиолого-биохимической активности сортов яблони, различающихся по плоидности на основе гибберелловой кислоты, интенсивности процессов ПОЛ, активности компонентов антиоксидантной системы, белково-углеводного комплекса и дыхания.

Услови^, материалы и мето^ы. Объектами исследования слу^или группы диплоидных (^нтоновка, Орлик, Орловское полосатое) и триплоидных (Синап Орловский, Патриот, Орловский партизан, ^лександр Бойко, Бе^ин луг) сортов яблони селекции ВНИИСПК. У многолетних растений, весной, когда они трогаются в рост, ва^ное значение для транспорта веществ к распускающимся почкам наряду с сосудами древесины имеют и ситовидные трубки флоэмы. В связи с этим для анализов брали кору однолетних побегов яблони во II декаде апреля.

Фитогормоны экстрагировали комплексным методом из навески коры, предварительно зафиксированной в парах этанола. Содер^ание гибберелловой кислоты (Г^ 3 ) определяли методом биологической пробы. Биотестом на гиббереллин слу^или проростки гороха сорта Шустрик (селекции ВНИИЗБК). В качестве стандартного раствора для построения калибровочной кривой фитогормона была взята Г^ 3 ("Phylaxia", Венгрия).

^ктивность пероксидазы определяли методом Бояркина с помощью бензидина, супероксиддисмутазы (СОД) с ниторосинем тетразолием, суммарной амилазы по количеству гидролизованного крахмала. Об интенсивности перекисного окисления липидов судили по количеству малонового диальдегида (МД^). Для этого использовали качественную реакцию с тиобарбитуровой кислотой. Определение содер^ания свободного пролина проводили на основе нингидринового реактива, сахаров – резорцинового реактива, общего белка по Лоури. Интенсивность дыхания измеряли по количеству выделяющегося СО 2 в приборах для наблюдения газообмена при дыхании растений («Физприбор», Россия). В таблицах и графиках представлены средние за три года исследования. Достоверность результатов оценивали по стандартным методикам с использованием программ MS EXCEL.

Результаты и обсу^^ени^. По происхо^дению яблоню мо^но отнести к растениям длинного дня умеренных широт. Так^е известно, что полученные в ходе селекционной работы триплоидные сорта яблони, в отличие от диплоидов, характеризуются не выра^енной периодичностью цветения. Исходя из теории М.Х. Чайлахяна, что для длиннодневных растений критической является первая фаза зацветания, зависящая от присутствия гиббереллина, представляло интерес изучить количественное содер^ание гибберелловой кислоты в коре однолетних побегов. Проведенные анализы показали, что в коре побегов в группе триплоидных сортов по сравнению с диплоидами отмечается значительное увеличение, в среднем на 72,3%, содер^ания гибберелловой кислоты (рис. 1). Пределы варьирования количества гормона у триплоидов составляли 15,23-33,74 мкг/г, против 8,57-18,78мкг/г – у диплоидных сортов.

Рисунок 1 – Содер^ание гибберелловой кислоты (Г^ 3 ) в коре однолетних побегов диплоидных и триплоидных сортов яблони

По-видимому, повышенный фон гиббереллина, в какой-то степени мо^ет косвенно участвовать в снятии у триплоидов эффекта периодичности цветения. Кроме того, считается, что гиббереллины участвуют в регуляции периода покоя, путем влияния на активность ферментов, в частности, они инициируют гидролитические ферменты (например, α-амилазу) [8]. В наших исследованиях показано, что на фоне повышенного количества гибберелловой кислоты у триплоидных сортов яблони отмечается и более высокая, в коре побегов. активность суммарной амилазы (в среднем она на 31,85% превышала диплоидные формы) (табл. 1). Увеличение активности суммарной амилазы, по-видимому, способствовала усиленному гидролизу крахмала, о чем свидетельствует повышенное содер^ание сахаров в коре триплоидных сортов яблони 3,54 - 5,12% против 2,96 - 4,48 % у диплоидов.

Таблица 1 – Физиолого-биохимические показатели коры однолетних побегов в зависимости от уровня плоидности

|

Показатели |

Диплоидные сорта |

Триплоидные сорта |

|

^милаза, мг крахмала·ч / г сыр массы |

38,12-66,54 |

48,97-89,90 |

|

Сахара, % |

2,96-4,48 |

3,54-5,12 |

|

Интенсивность дыхания, CO 2 мл/г·ч |

0,64-0,77 |

0,77-1,21 |

Определение интенсивности дыхания, основного поставщика энергии для всех процессов ^изнедеятельности, показало, что кора однолетних побегов в группе триплоидных сортов характеризовалась повышенным выделением CO 2 (табл. 1). В литературе имеется большое количество данных по влиянию гиббереллина на процесс дыхания. Во всех случаях отмечается активация дыхания в ответ на обработку гиббереллином [9]. По-видимому, более интенсивное выделение СО 2 в группе триплоидных сортов, связано с повышенным образованием основного субстрата дыхания – сахаров, увеличение которых произошло за счет активизации гидролиза крахмала амилазой на фоне высокого уровня Г^ 3 .

Относительно высокая интенсивность обменных процессов, о чем в нашем случае свидетельствует интенсификация дыхания, всегда создает опасность превышения допустимого содер^ания активных форм кислорода и, как следствие, развития перекисного окисления липидов [10].

Определение конечного продукта ПОЛ – малонового диальдегида показало, что триплоидные сорта яблони характеризовались повышенным содер^анием МД^. В среднем он превышал уровень МД^ в группе диплоидных сортов на 54%. Интенсификация ПОЛ у триплоидов, по-видимому, связана с увеличением интенсивности дыхания, а, следовательно, и повышенного образования активных форм кислорода, и в частности Н2О2 [11]. Известно, что в ФС I в хлоропластах и на комплексах дыхательной цепи в митохондриях в качестве побочного продукта образуется супероксидрадикал О2- , который в результате взаимодействия с супероксиддисмутазой образует перекись водорода [12, 13].

В наших исследованиях показано, что активность супероксиддисмутазы в группе триплоидов на фоне высокой интенсивности дыхания, выше, чем у диплоидных сортов (табл. 2), что мо^ет подтвер^дать образование повышенного фона ^ФК.

Таблица 2 – ^ктивность компонентов антиоксидантной системы защиты и перекисное окисление липидов в коре однолетних побегов яблони

|

Показатели |

Диплоидные сорта |

Триплоидные сорта |

|

МД^, мкМоль/г |

3,07-4,57 |

5,04-6,72 |

|

Пероксидаза, усл.ед |

0,95-2,04 |

1,20-2,69 |

|

СОД, усл. ед. |

75,46-125,65 |

103,35-139,40 |

|

Пролин, мг/кг |

12,04-30,34 |

11,05-30,08 |

|

Белок, мг/г |

3,70-4,00 |

4,70-6,20 |

Вместе с тем, как О 2 - , так и Н 2 О 2 способны инициировать перекисное окисление мембранных липидов [14]. Дальнейшая реутилизация перекиси водорода идет с участием каталазно-пероксидазного комплекса, входящего в антиоксидантную систему защиты. Проведенные исследования по определению активности пероксидазы показали, что активность фермента в группе триплоидных сортов значительно (в среднем на 30%) выше, чем у диплоидов. По-видимому, повышенный фон активности пероксидазы связан с более интенсивным процессом дыхания у триплоидов и, как следствие, возрастанием Н 2 О 2 . По данным Р.Г. Фархутдинова, увеличение активности пероксидазы коррелирует с накоплением перекиси водорода – субстрата фермента [15]. Не исключено, так^е и влияние на пероксидазу повышенного содер^ания у триплоидов гибберелловой кислоты. В литературе имеются сведения, что гиббереллины и свет инициируют синтез пероксидазы [16].

Определение другого низкомолекулярного антиоксиданта – свободного пролина не позволило выявить отличий ме^ду исследуемыми группами (табл. 2). По-видимому, это связано с отсутствием воздействия факторов стресса. Известно, что пролин, как правило, накапливается под влиянием стресса, для нейтрализации активных форм кислорода, что происходит в случае инактивации ими антиоксидантных ферментов. Именно для пролина показан эффект «тушения» ^ФК в момент действия стресса [17]. В литературе имеются сведения, что в период засухи у триплоидных сортов яблони по сравнению с диплоидными сортами отмечено повышенное содер^ание пролина в тканях [6]. Не исключено так^е, что отсутствие разницы в содер^ании пролина связано и с белковым обменом. Так определение белка показало, что группа триплоидных сортов яблони характеризовалась повышенным содер^анием в коре общего белка (табл. 2).

Выводы. Таким образом, проведенная сравнительная характеристика показала, что триплоидные сорта яблони по сравнению с диплоидами имеют достаточно высокий уровень обменных процессов. В группе триплоидных сортов на фоне значительного содер^ания гиббереловой кислоты, в коре побегов, отмечается повышенная активность амилаз и высокое содер^ание сахаров, что способствует интенсификации процесса дыхания и активизации окислительно-восстановительных реакций на примере процессов ПОЛ и компонентов антиосидантной системы защиты.

БͶБЛͶОГРАФͶЯ

-

1. Седов Е.Н., Седышева Г.^., Серова З.М. Селекция яблони на полиплоидном уровне. Орел: ВНИИСПК, 2008. 368 с.

-

2. Инновации в изменении генома яблони. Новые перспективы в селекции/ под общей ред. академика Р^Н Е.Н. Седова. Орел: Издательство ВНИИСПК. 2015. 336 с.

-

3. Singh R., Singh A., Koul A.K., Wafai B.A. // CIS. 1984. № 36. P.7-9.

-

4. Седов Е.Н., Седышева Г.^., Жданов В.В. Состояние и перспективы селекции яблони на полиплоидном уровне. // Селекция яблони на улучшение качества плодов. Орел, 1985. С. 169-178.

-

5. Ненько Н.И., Киселева Г.К., Караваева ^.В., Ульяновская Е.В. Засухоустойчивость перспективных сортов яблони разной плоидности в Ю^ном регионе России // Современные сорта и технологии для интенсивных садов: материалы Ме^дунар. науч-практ. конф. Орел: ВНИИСПК, 2013. С. 158-160.

-

6. Ненько Н.И., Киселева Г.К., Караваева ^.В., Ульяновская Е.В. Физиологобиохимические исследования сортов яблони различной плоидности для создания сортовых конвейеров устойчивых к засухе на юге России // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2014. № 27(03). URL: http://journal.kubansad.ru/pdf/14/03/12.pdf (Дата обращения 11.05.2017).

-

7. Прудников П.С., Гуляева ^.^. Влияние гипертермии на гормональную систему и антиоксидантный статус Prunus Cerarus L. // Современное садоводство. 2015. № 3 (15). С. 37-44.

-

8. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.^. Физиология растений. М.: Высш.шк., 2005. 736 с.

-

9. Якушкина Н.И., Глинина Н.^. Особенности фосфорного и энергетического обмена растений в связи с различными темпами их роста // Рост растений и пути его регулирования / под ред. Якушкиной Н.И. М.: МОПИ, 1976. С. 3-20.

-

10. Прудников П.С. Влияние селена на физиолого-биохимические процессы при адаптации растений картофеля к гипотермии: автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: МСХ^, 2007. 28 с.

-

11. Осипов ^.Н., ^зизова О.^., Владимиров Ю.^. ^ктивные формы кислорода и их роль в организме // Успехи биологической химии. 1990. Т.31. № 1. С. 25-32.

-

12. Ciurea D. Superoxide dismutase and compounds with SOD – like activity // Rev. Roum. Neurol. Et Psychiat. 1992. V. 30. P. 89-98.

-

13. Mitteler R. Oxidative Stress, Antioxidants and Stress Tolerance // Trends Plant Sci. 2002. V.7. P. 405-409.

-

14. Владимиров Ю.^. Свободные радикалы в биологических системах // Соровский образовательный ^урнал. 2000. Т. 6. № 12. С. 13-19.

-

15. Фархутдинов Р.Г. Температурный фактор в гормональной регуляции водного обмена растений: автореф. дис. … док. биол. наук. Уфа: БГУ, 2005. 46 с.

-

16. Schopfer P., Plachy C., Frahry G. Release of reactive oxygen intermediates (superoxide radicals, hidrogen peroxide and hydroxil radicals) and peroxidase in germinating radish seeds controlled by light, gibberellin and abscisic acid // Plant Physiology. 2001. V. 125. P. 1591-1602.

-

17. Alia S., Saradhi P., Mohanty P. Involvement of proline in protecting thylakoid membranes against free radical-induced photodamage // J. Photochem photobiol. 1997. T. 38. P. 253-257.

Список литературы Сравнительная характеристика физиолого-биохимических показателей сортов Malus domestikal., отличающихся по уровню плоидности

- Седов Е.Н., Седышева Г.А., Серова З.М. Селекция яблони на полиплоидном уровне. Орел: ВНИИСПК, 2008. 368 с.

- Инновации в изменении генома яблони. Новые перспективы в селекции/под общей ред. академика РАН Е.Н. Седова. Орел: Издательство ВНИИСПК. 2015. 336 с.

- Singh R., Singh A., Koul A.K., Wafai B.A.//CIS. 1984. № 36. P.7-9.

- Седов Е.Н., Седышева Г.А., Жданов В.В. Состояние и перспективы селекции яблони на полиплоидном уровне.//Селекция яблони на улучшение качества плодов. Орел, 1985. С. 169-178.

- Ненько Н.И., Киселева Г.К., Караваева А.В., Ульяновская Е.В. Засухоустойчивость перспективных сортов яблони разной плоидности в Южном регионе России//Современные сорта и технологии для интенсивных садов: материалы Междунар. науч-практ. конф. Орел: ВНИИСПК, 2013. С. 158-160.

- Ненько Н.И., Киселева Г.К., Караваева А.В., Ульяновская Е.В. Физиолого-биохимические исследования сортов яблони различной плоидности для создания сортовых конвейеров устойчивых к засухе на юге России//Плодоводство и виноградарство Юга России. 2014. № 27(03). URL: http://journal.kubansad.ru/pdf/14/03/12.pdf (Дата обращения 11.05.2017).

- Прудников П.С., Гуляева А.А. Влияние гипертермии на гормональную систему и антиоксидантный статус Prunus Cerarus L.//Современное садоводство. 2015. № 3 (15). С. 37-44.

- Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. М.: Высш.шк., 2005. 736 с.

- Якушкина Н.И., Глинина Н.А. Особенности фосфорного и энергетического обмена растений в связи с различными темпами их роста//Рост растений и пути его регулирования/под ред. Якушкиной Н.И. М.: МОПИ, 1976. С. 3-20.

- Прудников П.С. Влияние селена на физиолого-биохимические процессы при адаптации растений картофеля к гипотермии: автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: МСХА, 2007. 28 с.

- Осипов А.Н., Азизова О.А., Владимиров Ю.А. Активные формы кислорода и их роль в организме//Успехи биологической химии. 1990. Т.31. № 1. С. 25-32.

- Ciurea D. Superoxide dismutase and compounds with SOD -like activity//Rev. Roum. Neurol. Et Psychiat. 1992. V. 30. P. 89-98.

- Mitteler R. Oxidative Stress, Antioxidants and Stress Tolerance//Trends Plant Sci. 2002. V.7. P. 405-409.

- Владимиров Ю.А. Свободные радикалы в биологических системах//Соровский образовательный журнал. 2000. Т. 6. № 12. С. 13-19.

- Фархутдинов Р.Г. Температурный фактор в гормональной регуляции водного обмена растений: автореф. дис. … док. биол. наук. Уфа: БГУ, 2005. 46 с.

- Schopfer P., Plachy C., Frahry G. Release of reactive oxygen intermediates (superoxide radicals, hidrogen peroxide and hydroxil radicals) and peroxidase in germinating radish seeds controlled by light, gibberellin and abscisic acid//Plant Physiology. 2001. V. 125. P. 1591-1602.

- Alia S., Saradhi P., Mohanty P. Involvement of proline in protecting thylakoid membranes against free radical-induced photodamage//J. Photochem photobiol. 1997. T. 38. P. 253-257.