Сравнительная характеристика лесных подстилок дерново-подзолистых почв лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Автор: Мамонтов В.Г., Савичев А.Т., Ефимов О.Е.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 111, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучались лесные подстилки под липняком и сосняком пробных площадок Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Несмотря на значительные различия физико-химических показателей между подстилками, образующимися в условиях разных лесных сообществ, свойства дерново-подзолистых почв, сформировавшихся под ними, близки. Подстилка липняка имеет более высокую зольность, она менее кислая и содержит почти в 2 раза больше обменных оснований, в ней на 0.82 мас. % и 0.66 мас. % выше содержание водорода и азота соответственно. Судя по величинам атомных отношений Н : С, C : N и степени окисленности, равным у подстилок липняка и сосняка 1.82, 30.3, -0.92 и 1.64, 45.7, -0.71 соответственно, подстилка липняка отличается от подстилки сосняка более высоким содержанием алифатических, обогащенных азотсодержащими, восстановленными органическими соединениями. В подстилке липняка коэффициенты концентрации фосфора и магния выше в 1.2 раза, углерода, калия и алюминия - в 1.3 раза, кальция - в 1.4 раза, азота - в 1.8 раза и кремния - в 3 раза, чем в подстилке сосняка. Однако коэффициент концентрации марганца в подстилке сосняка в 1.9 раза выше по сравнению с подстилкой липняка. Согласно результатам УФ-спектроскопии, водорастворимые органические вещества подстилки сосняка в отличие от водорастворимых органических веществ подстилки липняка в большей мере обогащены компонентами ароматической природы. Об этом свидетельствуют более высокие значения показателя SUVA254 и более низкие значения коэффициентов Е2/Е3 и Е4/Е6.

Дерново-подзолистые почвы, липняк, сосняк, водорастворимое органическое вещество лесных подстилок, атомные проценты, коэффициент концентрации, уф-спектроскопия, suva254, е2/е3, е4/е6

Короткий адрес: https://sciup.org/143179650

IDR: 143179650 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2022-111-185-204

Текст научной статьи Сравнительная характеристика лесных подстилок дерново-подзолистых почв лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Согласно классическим представлениям о факторах почвообразования, растительность, в частности, состав ее опада, образующего слой подстилки на поверхности почвы, в значительной мере влияет на формирование почвенного покрова. При этом порой под различными лесными растительными сообществами обнаруживаются морфологически сходные почвы. Лесная подстилка относится к числу специфических природных образований. Она представляет собой органогенный слой на поверхности почвы, состоящий преимущественно из наземных частей лесной растительности. Статус лесной подстилки рассматривается исследователями неоднозначно. Наряду с отнесением ее к генетическим горизонтам почвы и включением мощности лесной подстилки в показатели гумусового состояния почв (Классификация и диагностика …, 1977; Гришина, 1983; Розанов, 2004), лесную подстилку рассматривают и как самостоятельное тело природы, обладающее рядом специфических свойств и экологических функций (Богатырев, 1996). Так, по мнению Н.В. Дылиса (1983), “хотя подстилка расположена на поверхности почвы и в ходе биохимических и физических превращений постепенно переводит в нее часть своих ресурсов и энергии, однако считать ее за часть почвы, за верхний горизонт, ввиду очевидных особенностей ее функционирования и динамизма нецелесообразно. Это особое тело … особый компонент биогеоценоза”. Близкую точку зрения высказывал и Л.О. Карпачевский (1983).

Тем не менее исследователи единодушно отмечают, что лесная подстилка играет важную роль в нормальном функционировании лесных биогеоценозов и формировании профиля лесных почв (Вильямс, 1946; Гришина, 1983; Карпачевский, 2005; Семе нюк и др., 2020; Богатырев и др., 2013) .

С точки зрения почвообразования особое значение приобретает тот факт, что лесная подстилка – это источник водорастворимых органических веществ, являющихся одной из основных причин развития ряда элементарных почвенных процессов, таких как гумусообразование и гумусонакопление, оподзоливание, оглеение, элювиально-глеевый процесс (Вильямс, 1946; Гришина, 1983; Са пожников, 1984; Яшин, Кауричев, 1990; Карпачевский, 2005; Роде, 2008; Зайдельман, 2016; Маслов и др., 2021) .

Поэтому изучение органической и минеральной части лесных подстилок имеет большое теоретическое и практическое значение.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом наших исследований служили пробные площади территории Лесной опытной дачи РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева (ЛОД). Регулярные наблюдения за состоянием лесных насаждений на территории ЛОД ведутся с 1862 г. и по настоящее время на постоянных пробных площадях, представленных датируемыми участками, занятыми различными породами древесных растений естественного и искусственного происхождения возрастом до 300 лет. В качестве объекта исследования были выбраны пробная площадка Е в 3-м квартале и пробная площадка З в 8-м квартале.

Пробная площадь 3Е с координатами N: 37.54313, E: 55.82087 заложена А.Р. Варгасом в 1862 г. в 42-летнем сосновом насаждении естественного происхождения с примесью березы и подростом из дуба. В настоящее время пробная площадь 3Е – старейшее на ЛОД насаждение сосны естественного происхожде- ния, чистое, с почти одинаковым участием деревьев сосны и дуба, при значительном участии клена в составе II яруса. Подрост – клен, вяз, дуб. Подлесок – рябина, бересклет, малина, лещина. Напочвенный покров – недотрога, кислица, папоротники, копытень, волчья ягода. Тип леса – сосняк разнотравный (Pinetum herbosum).

Пробная площадь 8З с координатами N: 37.55583, E: 55.81914 заложена в 1897 г. А.М. Турским в 97-летнем насаждении сосны естественного происхождения с небольшой примесью березы 60–70 лет, II ярус состоял из дуба и липы. В дальнейшем липа заняла господствующее положение, как в I, так и во II ярусах. Подрост – клен, вяз. Подлесок – рябина, лещина, бересклет, малина. Напочвенный покров – недотрога, копытень, папоротники, крапива. Тип леса – липняк разнотравный (Tilietum herbosum). Таким образом, различия в составе растительного опада данных площадок обусловлены участием сосны в составе I яруса площадки 3Е в отличие от площадки 8З , где сосна отсутствует. Обе площадки заложены на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве (Наумов, Поляков, 2009) .

Образцы лесной подстилки отбирали на пробных площадках в 5-кратной повторности методом конверта на всю глубину подстилки. Подстилка липняка имеет мощность 0–3 см, сухая, рыхлая, слаборазложившаяся, состоит из листьев липы и дуба, мелких веточек. Мощность подстилки сосняка тоже составила 0–3 см. Она состоит из опада лиственных пород: дуб, клен, рябина, – с преобладанием в нем игл сосны, встречаются мелкие веточки и семена. Подстилка сосняка отчетливо подразделялась на два слоя: верхний – 0–1 см, сухой, рыхлый, слаборазложившийся; и нижний – 1–3 см, свежий, полуразложившийся, слабоуплотненный, плохо отделяющийся от верхней минеральной части почвы. Почвенные образцы отбирали в 5-кратной повторности методом конверта из гумусово-элювиального горизонта А 1 и подготавливали к анализу по общепринятой методике (Аринушкина, 1970) . Отбор образцов подстилок и почв был проведен в апреле 2021 г.

Для характеристики общих свойств почв в индивидуальных образцах определяли: рНКСl – потенциометрическим методом, величину гидролитической кислотности (Нг) – по методу Каппена, сумму обменных оснований (S) – по методу Каппена-Гильковица, степень насыщенности основаниями (V) – находили расчетным путем, содержание общего углерода определяли по методу Тюрина, содержание общего азота – по Кьельдалю, гигроскопическую влажность и потери от прокаливания – гравиметрическим методом (Аринушкина, 1970). Элементный состав почв определяли в смешанных образцах, составленных из 5 индивидуальных образцов, рентгенофлуоресцентным методом (энергодисперсионный спектрометр РеСпект, Россия) согласно ГОСТ 33850-2016.

Водорастворимые органические вещества извлекали из смешанных образцов лесных подстилок с помощью водной вытяжки при соотношении лесная подстилка : дистиллированная вода равном 1 : 20 и суточном настаивании (Гавриленко и др., 2006) . Содержание органического углерода в водных вытяжках находили по методу Тюрина (Аринушкина, 1970) . Коэффициенты концентрации химических элементов в лесных подстилках находили расчетным путем (Перельман, 1966) .

Спектры поглощения водорастворимых органических веществ в ультрафиолетовой области снимали на спектрофотометре УФ-2000 в интервале 200–700 нм. Показатели SUVA 245 и Е 2 /Е 3 находили согласно рекомендациям (Peuravuori, Pihlaja, 1997; Weishaar et al., 2003) . Поскольку в области 400–600 нм значения оптической плотности приобретают очень низкие значения, это может вызвать большие ошибки измерения (Орлов, Гришина, 1981; Chin et al., 1994) . Поэтому для нахождения показателя Е 4 /Е 6 оптическую плотность измеряли на спектрофотометре КФК-3, используя разные кюветы (Орлов, Гришина, 1981) .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основные физико-химические свойства исследованных подстилок и сформированных под ними почв представлены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что лесные подстилки, сформированные под разным древостоем, несмотря на одинаковое содержание органического вещества (ОВ), в значительной мере различаются его вещественным составом, о чем свидетельствует почти в 1.5 раза меньшее содержание азота в подстилке сосняка, по сравнению с подстилкой липняка.

Ранее отмечалось (Мамонтов, Мостовая, 2021) , что разница отношений C : N подстилки липняка (31) и сосняка (44.4) в совокупности с разницей соотношения Н : С (1.82 и 1.64, соответственно) при практически одинаковом соотношении С : О свидетельствуют об обогащенности подстилки липняка алифатическими азотсодержащими компонентами, по сравнению с большим количеством устойчивых к минерализации ароматических структур в подстилке сосняка. Эти различия состава обусловливают различия физико-химических свойств подстилок: относительно высокую кислотность подстилки сосняка (рН почти на целую единицу ниже, чем у липняка), более высокое значение гидролитической кислотности, более низкую (в 2 раза) сумму обменных катионов и низкую степень насыщенности основаниями (на 20% ниже, по сравнению с подстилкой липняка).

При рассмотрении свойств гумусово-элювиальных горизонтов дерново-подзолистых почв, отобранных непосредственно под этими подстилками, надо отметить, что они несколько различаются содержанием углерода, под сосняком содержание С орг несколько выше, чем под липняком, что связано с особенностями вещественного состава ОВ подстилок.

Несмотря на то, что вещественный состав исходных подстилок различен, соотношения C : N для ОВ почв как продукта минерализации подстилок практически не различаются – 17.37 и 17.97, соответственно.

Кроме того, почва под липняком имеет более высокие показатели рН (почти на единицу рН) и суммы обменных катионов (на 30%). В тоже время обе почвы характеризуются одинаковыми значениями гидролитической кислотности и степени насыщенности основаниями.

Согласно полученным ранее данным при близких значениях гигроскопической влажности, варьирующей в диапазоне 11.45– 11.95%, подстилки имеют разную зольность, зольность подстилки липняка равна 11.85%, тогда как зольность подстилки сосняка составила 6.37% (Мамонтов, Мостовая, 2021) .

Таблица 1. Свойства дерново-подзолистых легкосуглинистых почв и лесных подстилок Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА

Table 1. Properties of sod-podzolic sandy-loam soils and forest litter at the Forest Experimental Dacha in RSAU–MAA named after K.A. Timiryazev

|

Вариант |

С общ , % |

N общ , % |

рН KCl |

Нг |

S |

V, % |

|

мг-экв/100 г |

||||||

|

Липняк, подстилка |

55 . 87 ± 0 . 39 |

2 . 13 ± 0 . 27 |

5 . 78 ± 0 . 08 |

2 . 77 ± 0 . 42 |

12 . 30 ± 0 . 72 |

81 . 5 ± 6 . 0 |

|

Липняк, почва |

1 . 19 ± 0 . 18 |

0 . 08 ± 0 . 02 |

5 . 91 ± 0 . 57 |

6 . 36 ± 0 . 42 |

8 . 87 ± 0 . 66 |

58 . 2 ± 0 . 5 |

|

Сосняк, подстилка |

56 . 00 ± 0 . 95 |

1 . 47 ± 0 . 10 |

4 . 85 ± 0 . 03 |

3 . 83 ± 0 . 13 |

6 . 54 ± 0 . 64 |

63 . 1 ± 3 . 3 |

|

Сосняк, почва |

1 . 51 ± 0 . 16 |

0 . 10 ± 0 . 03 |

5 . 07 ± 0 . 25 |

6 . 38 ± 0 . 32 |

6 . 77 ± 0 . 72 |

51 . 9 ± 1 . 6 |

Таким образом, подстилки, сформировавшиеся под разным древостоем, заметно различаются своими свойствами. Подстилка липняка имеет более высокую зольность, она менее кислая и содержит почти в 2 раза больше обменных оснований. При этом основные свойства гумусово-элювиальных горизонтов почв под этими подстилками различаются не столь существенно, показатели обменной кислотности фактически наследуются.

Содержание основных макроэлементов в исследуемых подстилках и почвах представлено в таблице 2.

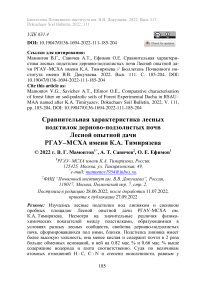

Очевидно (табл. 2, рис. 1), что элементный состав гумусовоэлювиальных горизонтов дерново-подзолистых почв двух площадок отражает их литогенную однородность. Этот вывод можно сделать, исходя из равного для обеих почв содержания основных минералообразующих элементов кремния, алюминия, кальция, магния, натрия, калия и фосфора.

При этом содержание железа и марганца, элементов, способных мигрировать в пределах профиля в зависимости от изменения кислотно-основных и окислительно-восстановительных условий, различается в 1.5–2 раза, их больше в почве под липняком, а почва под сосняком ими обеднена вследствие выноса кислотными органическими агентами.

Анализ подстилок показал, что под липняком содержится в 1.5–2 (а для натрия – в 3) раза больше всех представленных в таблтице элементов, чем под сосняком (табл. 2, рис. 1). Сравнивая содержание кремния в двух подстилках, можно отметить, что высокое содержание этого элементов в подстилке липняка может быть обусловлено более высоким вкладом злаковых растений, папоротников и хвощей, содержащих 2–2.7% кремния (Колесников, 2001) .

Как отмечалось, подстилки липняка и сосняка имеют близкое содержание углерода (табл. 1). Ранее определено (Мамонтов, Мостовая, 2021) , что содержание кислорода в них также значимо не отличается (33.46–34.74 мас.%, соответственно), однако подстилка липняка содержит больше водорода и азота.

Таблица 2. Содержание химических элементов в подстилках* и дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА (% на воздушно-сухую массу)

Table 2. Chemical elements content in different forests litter* and sod-podzolic sandy-loam soils of the Forest Experimental Dacha in RSAU–MAA named after K.A. Timiryazev (% of air-dry weight)

|

Si |

Al |

Ca |

Mg |

Na |

K |

Fe |

Mn |

P |

||

|

Липняк |

Подстилка |

2.83 |

0.45 |

3.07 |

0.22 |

0.1 |

0.42 |

0.33 |

0.22 |

0.2 |

|

Почва |

38.61 |

5.68 |

0.54 |

0.45 |

0.73 |

1.98 |

3.35 |

0.15 |

0.08 |

|

|

Сосняк |

Подстилка |

1.32 |

0.28 |

2.36 |

0.17 |

0.03 |

0.31 |

0.25 |

0.25 |

0.14 |

|

Почва |

38.39 |

5.60 |

0.56 |

0.41 |

0.75 |

1.95 |

2.25 |

0.08 |

0.07 |

Примечание. *дано по Мамонтову, Мостовой (2021) , все результаты пересчитаны на содержание элемента.

Note. * data given according to Mamontov, Mostovaya (2021), all results sre converted to element content.

Рис. 1. Соотношения содержания основных макроэлементов в подстилках липняка и сосняка и дерново-подзолистых почвах.

Fig. 1. Ratios of major macronutrient contents in linden and pine forests litter and in underlying sod-podzolic soils.

Считается, что использование данных элементного состава органических веществ в массовых (весовых) процентах не позволяет получить правильное и полное представление о роли отдельных элементов в построении их молекул и о тех изменениях, которые происходят с ними под воздействием природных и антропогенных факторов.

Истинное представление можно получить, используя при интерпретации данных элементного анализа атомные проценты, которые показывают число атомов данного элемента в процентах к общему числу атомов в молекуле вещества (Орлов, 1990) .

При выражении элементного состава в атомных процентах различия между лесными подстилками в содержании химических элементов проявляются более отчетливо (табл. 3). Подстилка липняка, по сравнению с подстилкой сосняка, содержит больше водорода и азота, но меньше – углерода и кислорода, что отражается на величинах атомных отношений.

Таблица 3. Элементный состав лесных подстилок дерново-подзолистых почв ЛОД РГАУ-МСХА, ат. %

Table 3. Elemental composition of two forest types litter on sod-podzolic soils of the Forest Experimental Dacha in RSAU–MAA named after K.A. Timiryazev, at%)

|

Тип леса |

C |

H |

N |

O |

H : C |

O : C |

C : N |

ώ |

|

Липняк |

30.3 |

55.1 |

1.0 |

13.6 |

1.82 |

0.45 |

30.3 |

-0.92 |

|

Сосняк |

32.0 |

52.4 |

0.7 |

14.9 |

1.64 |

0.47 |

45.7 |

-0.71 |

Судя по величинам отношений Н : С и C : N, подстилка липняка в большей мере обогащена алифатическими азотсодержащими органическими соединениями. При этом степень окис-ленности органических соединений подстилки липняка на 22% ниже, чем у подстилки сосняка, что говорит, согласно Д.С. Орлову (Орлов, 1985) , о более сильной степени гумификации подстилки липняка. При этом подстилка сосняка отличается от подстилки липняка более высоким содержанием циклических, обедненных азотом органических соединений.Для нормального функционирования лесных биогеоценозов важно и то, что лесная подстилка является связующим звеном между почвой и растительным покровом (Решетникова, 2011; Семенюк и др., 2020) , важнейшим источником водорастворимых органических веществ, в том числе и специфической природы, которые в значительной мере определяют особенности формирования профиля почв в таежно-лесной зоне.

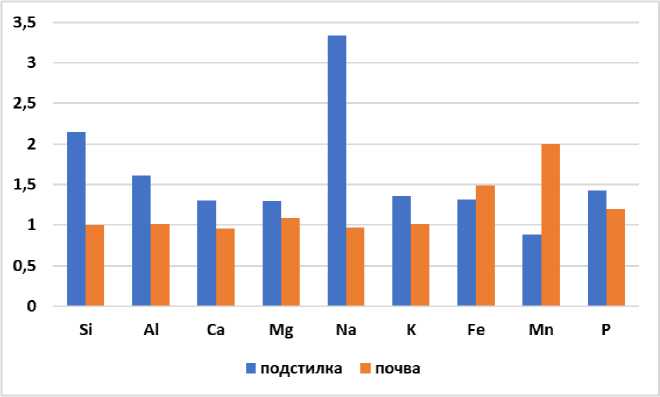

Известно, что в хвойных лесах с опадом на поверхность почвы поступает больше лигнина, чем в широколиственных лесах (Ковалев, 2016) , при этом из хвои азот выщелачивается гораздо активнее, чем из опада широколиственных и мелколиственных пород (Богатырев, 1996) . Все это и обусловливает различия в химическом составе органической части подстилок сосняка и липняка и качественную характеристику образующихся из них водорастворимых органических веществ, которые отличаются своими оптическими свойствами (рис. 2).

При общей однотипности спектров поглощения, следует отметить, что спектр водорастворимых органических веществ подстилки сосняка в области 220–500 нм расположен несколько выше спектра водорастворимых органических веществ подстилки липняка. Это свидетельствует о том, что водорастворимые органические вещества подстилки сосняка характеризуются более высокими значениями оптической плотности.

Для количественной оценки спектров поглощения водорастворимых органических веществ были рассчитаны показатели SUVA 254 , Е 2 /Е 3 и Е 4 /Е 6 , приведенные в таблице 4.

Рис. 2. УФ-видимые спектры поглощения водорастворимых органических веществ, экстрагированных из подстилок липняка (1) и сосняка (2) и выровненных по содержанию углерода.

Fig. 2. UV-visible absorption spectra of water-soluble organic matter extracted from the litter of linden (1) and pine (2) forests and aligned with the carbon content.

Согласно полученным данным, показатель SUVA254 водорастворимых органических веществ подстилки липняка ниже, чем у подстилки сосняка. Считается, что более высокие значения показателя SUVA254 обусловлены более высоким содержанием аро- матического углерода (Hansen et al., 2016; Weishaar et al., 2003), что подтверждает приведенные выше данные элементного состава подстилок (табл. 4).

Таблица 4. Значения SUVA 254 , Е 2 /Е 3 и Е 4 /Е 6 водорастворимых органических веществ лесных подстилок дерново-подзолистых легкосуглинистых почв Лесной опытной дачи РГАУ–МСХА

Table 4. SUVA 254 , E 2 /E 3 and E 4 /E 6 values of water-soluble organic matter of two forest types litter on sod-podzolic sandy-loam soils of the Forest Experimental Dacha in RSAU–MAA named after K.A. Timiryazev

|

Вариант |

SUVA 254 |

Е 2 /Е 3 |

Е 4 /Е 6 |

|

Липняк |

0.03 |

4.94 |

6.32 |

|

Сосняк |

0.04 |

3.86 |

6.25 |

Показатели Е 2 /Е 3 и Е 4 /Е 6 : для водорастворимых органических веществ подстилки липняка и сосняка различаются в 1.5 раза. По мнению некоторых исследователей, более высокие значения отношения Е 2 /Е 3 обычно связаны с более низкой молекулярной массой и меньшей степенью ароматичности (Peuravuori, Pihlaja, 1997) . При этом отмечается, что отношение Е 2 /Е 3 в большей мере следует рассматривать как отношение неокисленных ароматических структур к окисленным (Холодов и др., 2017) . Исходя из этого можно предположить, что водорастворимые органические вещества подстилки липняка, по сравнению с водорастворимыми органическими веществами подстилки сосняка, характеризуются более низкими молекулярными массами, меньшей степенью ароматичности и более высоким содержанием неокисленных ароматических компонентов.

Показатель Е 4 /Е 6 широко применяется при анализе гумусовых кислот почвы и часто называется степенью гумификации или коэффициентом цветности (Кононова, 1963; Орлов, Гришина, 1981; Peuravuori, Pihlaja, 1997) . Принимается, что чем меньше величина Е 4 /Е 6 , тем больше вклад ароматических компонентов в построение молекулы.

Согласно полученным нами данным величина Е 4 /Е 6 водорастворимых органических веществ подстилки липняка выше, чем у подстилки сосняка, что свидетельствует об относительной обо-гащенности ОВ подстилки сосняка ароматическими компонентами.

Таким образом, изучение оптических свойств водорастворимых органических веществ лесных подстилок показало, что водорастворимые органические вещества подстилки сосняка отличаются от водорастворимых органических веществ подстилки липняка более высоким содержанием компонентов ароматической природы. Это согласуется с данными элементного состава. Высвобождаясь из растительных остатков в результате их разложения, эти соединения поступают в водную вытяжку, что в последующем отражается на характере почвообразовательных процессов, протекающих в дерново-подзолистых почвах.

ВЫВОДЫ

-

1. Подстилки, сформировавшиеся под разными лесными сообществами, заметно различаются своими свойствами. Подстилка липняка имеет более высокую зольность, она менее кислая и содержит почти в 2 раза больше обменных оснований, кремния, алюминия и натрия. При этом основные свойства гумусовоэлювиальных горизонтов почв под этими подстилками различаются не столь сильно, фактически наследуются показатели обменной кислотности.

-

2. Состав и свойства подстилок, определяющие кислотность почв, состав низкомолекулярных органических анионов, влияют на подвижность соединений железа и марганца, обусловливают более активный их вынос из гумусово-элювиального горизонта почвы сосняка.

-

3. Судя по величинам отношений Н : С, С : N и степени окис-ленности, органическое вещество подстилки сосняка в целом в большей мере, по сравнению с органическим веществом подстилки липняка, обогащено ароматическими, более окисленными и обедненными азотом органическими соединениями. Подстилка липняка содержит больше алифатических соединений.

-

4. УФ-спектральный анализ водорастворимых органических веществ подстилок показал относительную обогащенность подстилки сосняка соединениями ароматической природы.

Список литературы Сравнительная характеристика лесных подстилок дерново-подзолистых почв лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1970. 489 с.

- Богатырев Л.Г. Является ли подстилка самостоятельным биогеоценотическим телом природы? // Экология. 1996. № 6. С. 3-7.

- Богатырев Л.Г., Смагин А.В., Акишина М.М., Витязев В.Г. Географические аспекты функционирования лесных подстилок // Вестник Московского университета. Сер. 17. Почвоведение. 2013. № 1. С. 30-36.

- Вильямс В.Р. Почвоведение. М.: ОГИЗ-СЕЛЬХОЗГИЗ, 1946. 456 с.

- Гавриленко И.В., Прокушкин А.С., Степень Р.А., Прокушкин С.Г. Оценка подвижности органического вещества подстилок и почв криолитозоны Средней Сибири // Хвойные бореальной зоны. 2006. Вып. 3. С. 71-77.

- Гришина Л.А. Роль подстилки как генетического горизонта почв // Роль подстилки в лесных биогеоценозах. М.: Наука, 1983. С. 48-49.

- Дылис Н.В. Лесная подстилка в биогеоценотическом освещении // Роль подстилки в лесных биогеоценозах. М.: Наука, 1983. С. 60-62.

- Зайдельман Ф.Р. Глееобразование - глобальный почвообразовательный процесс. Теория процесса и практика применения. Воронеж: Кварта, 2016. 328 с.

- Карпачевский Л.О. Подстилка - особый биогеоценотический горизонт лесного биогеоценоза // Роль подстилки в лесных биогеоценозах. М.: Наука, 1983. С. 88-89.

- Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. М.: ГЕОС, 2005. 336 с.

- Ковалев И.В. Биохимия лигнина в почвах: Автореф. дис. ... докт. с.-х. наук. М., 2016. 50 с.

- Колесников М.П. Формы кремния в растениях // Успехи биологической химии. 2001. Т. 41. С. 301-332.

- Кононова М.М. Органическое вещество почвы. М.: АН СССР, 1963. 315 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 224 с.

- Мамонтов В.Г., Мостовая А.С. Элементный состав лесных подстилок дерново-подзолистых почв пробных площадей Лесной опытной дачи // Агрэкоинфо. 2021. № 2 (44). DOI: 10.51419/20212225.

- 16.Маслов М.Н., Токарева О.А., Караванова Е.И., Маслова О.А., Копеина Е.М. Динамика биологической активности и водорастворимого органического вещества в почвах горной тундры Хибин на склонах разной экспозиции // Почвоведение. 2021. № 4. С. 436-450.

- Наумов В.Д., Поляков А.Н. 145 лет Лесной опытной даче. М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2009. 512 с.

- Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. М.: МГУ, 1990. 325 с.

- Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. М.: МГУ, 1981. 272 с.

- Перельман А.И. Геохимия ландшафта. М.: Высшая школа, 1966. 392 с.

- Решетникова Т.В. Лесные подстилки как депо биогенных элементов // Вестник КрасГАУ. 2011. № 12. С. 74-81.

- Роде А.А. Избранные труды. Т. 2. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 480 с.

- Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: Академический Проект, 2004. 432 с.

- Сапожников А.П. Лесная подстилка - номенклатура, классификация и индексация // Почвоведение. 1984. № 5. С. 96-105.

- Семенюк О.В., Телесина В.М., Богатырев Л.Г., Бенедиктова А.И., Кузнецова Я.Д. Оценка внутрибиогеоценозной изменчивости лесных подстилок и травяно-кустарничковой растительности в еловых насаждениях // Почвоведение. 2020. № 1. С. 31-43.

- 26.Холодов В.А., Иванов В.А., Фарходов Ю.Р., Артемьева З.С., Сафронова Н.А., Ярославцева Н.В. Оптические характеристики фракций органического вещества агрегатов типичных черноземов // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2017. Вып. 90. С. 56-72. DOI: 10.19047/0136-1694-2017-90-56-72.

- Яшин И.М., Кауричев И.С. Особенности процессов глее- и подзолообразования в почвах таежных экосистем // Известия ТСХА. 1990. Вып. 1. С. 79-98.

- Chin Y.-P., Alken G., OLoughlin E. Molecular Weight, Polydispersity, and Spectroscopic Properties of Aquatic HumicSubstans // Environmental Science & Technology. 1994. Vol. 28. No. 11. P. 1853-1858.

- Hansen A.M., Kraus T.E.C., Pellerin B.A., Flek J.A., Downing B.D., Bergamaschi B.A. Optical properties of dissolved organic matter (DOM): Effect of biological and photolytic degradation // Limnology and Oceanography. 2016. Vol. 61. Iss. 3. P. 1015-1032. DOI: 10.1002/lno.10270.

- Peuravuori J., Pihlaja K. Molecular size distribution and spectroscopic properties of aquatic humic substance // Analytica Chimica Acta. 1997. Vol. 337. P. 133-149.

- Weishaar J.L., Aiken G.R., Bergamaschi B.A., Fram M.S., Fujii R., Mopper K. Evaluation of Specific Ultraviolet Absorbance as an Indicator of the Chemical Composition and Reactivity of Dissolved Organic Carbon // Environmental Science & Technology. 2003. Vol. 37. No. 20. P. 4702-4708.