Сравнительная характеристика морфологических изменений стволовой части головного мозга животных с клиническими проявлениями энцефалита при внутрибрюшинном и подкожном пути заражения астраханским штаммом вируса Западного Нила

Автор: Смирнов А.В., Шмидт М.В., Глухов В.А., Бутенко А.М., Ларичев В.Ф., Хуторецкая Н.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: По материалам научно-практической конференции

Статья в выпуске: 1 (33), 2012 года.

Бесплатный доступ

При экспериментальном воспроизведении ЛЗН, в стволовой части головного мозга наблюдаются выраженные патоморфологические изменения, независимо от пути заражения, при этом более тяжелые дегенеративные изменения отмечались на модели с внутрибрюшинным заражением экспериментальных животных. Сравнительная характеристика полученных результатов с патоморфологическими изменениями стволовой части головного мозга больных, умерших от лихорадки Западного Нила позволяет сделать косвенный вывод о более выраженном сходстве данных изменений с таковыми полученными на модели с внутрибрюшинным заражением астраханским штаммом вируса ЗН.

Головной мозг, эксперимент, лихорадка западного нила, заражение

Короткий адрес: https://sciup.org/142148938

IDR: 142148938 | УДК: 616.91:616.831.8-092.4

Текст научной статьи Сравнительная характеристика морфологических изменений стволовой части головного мозга животных с клиническими проявлениями энцефалита при внутрибрюшинном и подкожном пути заражения астраханским штаммом вируса Западного Нила

Со времени изоляции вируса лихорадки Западного Нила (ВЗН) и первых клинико-эпидемиологических исследований (1950—1970 гг.), лихорадка Западного Нила (ЛЗН) остается одной из актуальных медицинских проблем, что обусловлено расширением ареала болезни, ростом заболеваемости среди населения в России, странах Европы, Азии, Африки, Северной Америки [1, 2, 3, 4]. В настоящее время накоплен достаточно обширный материал по различным экспериментальным моделям воспроизведения лихорадки Западного Нила [1, 6]. Однако литературные данные характеризующие «адекватность», той или иной модели часто отсутствуют или весьма противоречивы. Целью данного исследования явилась сравнительная характеристика морфологических изменений на уровне стволовой части головного мозга у мышей с клиникой энцефалита при внутрибрюшинном и подкожном пути заражения Астраханским штаммом ЛЗН. Выбор стволовой части головного мозга был обусловлен результатами предварительных исследований, свидетельствующими о том, что данный отдел головного мозга является одним из наиболее «чувствительных» при развитии западнонильского энцефалита [1, 5].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальные исследования проводили в условиях лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН.

В одной опытной группе 20 мышей, беспородных самцов массой (10 ± 2,0) г. в возрасте 1 месяца заражали вирусом Западного Нила (штаммом Аст. 901, африканской группы, по 0,3 мл внутрибрюшинно). В другой группе экспериментальные животные (20 мышей того же веса, возраста и пола) были заражены вирусом Западного Нила (ЗН), астраханский штамм (Астр 901) подкожно 0,3 мл.

В работе использовались животные с клиникой лихорадки Западного Нила, выведенные из эксперимента на 7-е сутки (период разгара — по 5 животных).

Образцы головного мозга фиксировали в нейтральном забуференном 10%-м формалине с дальнейшим обезвоживанием в батарее спиртов и изготовлением парафиновых срезов толщиной 4— 6 мкм, которые окрашивали по стандартным методикам гематоксилином и эозином, тионином по методу Ниссля.

Электронно-микроскопическое исследование производилось по общепринятым методикам с помощью электронного микроскопа Tesla BS-540 при ускоряющем напряжении 60 кВ (10,11).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

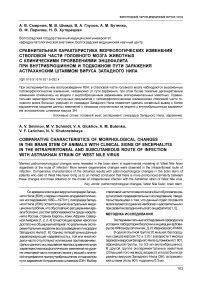

У мышей с внутрибрюшинным заражением выраженные патоморфологические изменения отмечаются во всех отделах ствола головного мозга. В дорсальных (субэпендимальных) отделах продолговатого мозга фиксируются дистрофические изменения, носящие очаговый характер. Часть нейронов находится в состоянии острого набухания с явлениями хроматолиза различной выраженности, вплоть до тотального. Отмечается увеличение размеров, деформация и эктопия ядер и ядрышек, нечеткость контуров ядра. Кроме того, наблюдаются различные стадии тяжелых изменений нейронов: крупноячеистая вакуолизация тел и отростков, деформация и гиперхромия ядер. В ряде нейронов имеются признаки конечной стадии подобных изменений в виде вспенивания цитоплазмы, кариопикноза и карицитолиза (рис. 1).

Рис. 1. Гистологическое строение ствола головного мозга мыши при внутрибрюшинном заражении ВЗН. Выраженные гидропические изменения и перицеллюлярный отек нейронов на 7-е сутки эксперимента при лихорадке Западного Нила. Окраска по методу Ниссля.

Ув. х 400

В некоторых случаях, преимущественно в области дна IV желудочка, обнаруживались крупные очаги клеточного опустошения, состоящего из хорошо видимых клеток-теней. По характеру и степени выраженности, патологические изменения со стороны нервных кле- ток ядерных образований (ядра ретикулярной формации) вентральной области продолговатого мозга, носят такой же характер, как и в дорсальной. Однако достоверно больше, выявляется нейронов с признаками тяжелых и крайне тяжелых дистрофических изменений. Изменения со стороны микроциркуляторного русла были однотипными во всех отделах ствола головного мозга и выражались: в умеренном полнокровии сосудов преимущественно венозного типа, выраженном отеке вокруг отдельных сосудов мелкого калибра (прекапилляры, капилляры). В нейропиле наблюдались достаточно выраженные спонгиотические изменения.

Проведенное электронно-микроскопическое исследование позволило существенно дополнить данные, полученные на светооптическом уровне.

В целом выраженность изменений нервных клеток напрямую коррелирует с состоянием сосудов МЦР. Наиболее серьезное повреждение сосудов наблюдается в продолговатом мозге, преимущественно, в вентральных отделах и выражается разволокнением и надрывом БМ, либо её утолщением и гомогенизацией; набуханием эндотелиальных клеток, их вакуолизацией и значительными изменениями ультраструктур цитоплазмы; отеком периваскулярных ножек астроцитов и других элементов нейропиля.

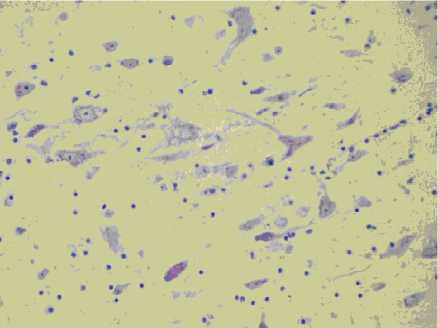

Исследование, проводимое на модели с подкожным инфицированием, выявило следующие изменения. Дистрофические изменения проявлялись появлением в ядрах многих нейронов интенсивно базофильных включений, располагавшихся свободно или ассоциированных с ядрышком. В отдельных нейронах отмечались явления кариопикноза и кари-орексиса. Обнаруживались выраженные нарушения кровообращения в сосудах микроциркуляторного русла, явления периваскулярного отёка, серозного экссудата в белом и сером веществе, очаги плазматического пропитывания (рис. 2).

Рис. 2. Гистологическое строение ствола головного мозга мыши при подкожном заражении ВЗН. Явления периваскулярного отёка на 7-е сутки эксперимента при лихорадке Западного Нила.

Окраска по методу Ниссля. Ув. х 400.

В единичных случаях отмечались кровоизлияния диапедезного характера, что свидетельствует о развитии серозно-геморрагического воспаления.

При электронно-микроскопическом исследовании в нейронах отмечалась вакуолизация цитоплазмы перикарионов, более выраженная в вентро-латеральных отделах. Наблюдались признаки повреждения митохондрий в перикарионах и аксонах нейронов в виде набухания и очагового лизиса крист. В нейронах часто выявлялась гипертрофия и изменение очертания ядрышек, которые приобретали неправильную форму с преобладанием гранулярного компонента. В миелиновых нервных волокнах наблюдалась вакуолизация аксоплазмы различной степени. Встречались аксоны с многочисленными везикулами различного диаметра, ограниченные одной мембраной с содержимым низкой электронной плотности. В некоторых аксонах данные везикулы практически полностью занимали аксоплазму. Миелиновая оболочка в части волокон была разрыхлена, отмечалось увеличение расстояния между ламелла-ми. В безмиелиновых волокнах также отмечались явления вакуолизации аксоплазмы.

Иммуногистохимическая реакция на вирусный антиген не выявила существенных отличий между животными с подкожным и внутрибрюшинным путем заражения. Экспрессия антигенов вируса ЗН была положительной в эндотелии капилляров и нейронах ядерных образований стволовой части головного мозга.

Таким образом, при экспериментальном воспроизведении ЛЗН, в стволовой части головного мозга наблюдаются выраженные патоморфологические изменения, независимо от пути заражения. Анализ полученных данных свидетельствует о развитии более тяжелых дегенеративных изменений на модели с внутрибрюшииным заражением экспериментальных животных. Вероятно, это обусловлено более высоким уровнем виремии и большим объемом вирионов достигающих ЦНС.

Считается, что модель подкожного инфицирования вирусом Западного Нила более приближена к природному заражению. В доступной литературе мы не обнаружили данных описывающих морфологические изменения структур головного мозга людей, в период разгара заболевания. Однако, сравнительная характеристика полученных результатов с пато-морфологическими изменениями стволовой части головного мозга больных умерших от лихорадки Западного Нила [1, 8, 9] позволяет сделать косвенный вывод о более выраженном сходстве данных изменений с таковыми полученными на модели с внутрибрюшинным заражением Астраханским штаммом вируса ЗН.