Сравнительная характеристика насадочных устройств для селективной очистки газовых выбросов в промышленных адсорберах в зависимости от степени орошения

Автор: Бодров А.О., Иванцова Е.А.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен сравнительный анализ насадочных устройств для селективной очистки газовых выбросов в промышленных адсорберах в зависимости от степени орошения. Приведена схема экспериментальной установки, в которую заложен модульный принцип исследования и смены насадок с помощью картриджей, что позволяет осуществить быстрое и точное исследование тепло-, массообменных и гидромеханических характеристик насадочных устройств. Сравниваются такие показатели, как гидравлическое сопротивление, удерживающая способность, критериальная зависимость. В заключении приведен корреляционный анализ (градиент давления в зависимости от скорости орошения). Сделаны выводы о свойствах насадки, которые проявляются в зависимости от скорости орошения.

Насадочное устройство, селективная очистка газовых выбросов, промышленные адсорберы, экспериментальная установка, орошаемая насадка

Короткий адрес: https://sciup.org/149147570

IDR: 149147570 | УДК: 502.13:628.52 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2024.3.3

Текст научной статьи Сравнительная характеристика насадочных устройств для селективной очистки газовых выбросов в промышленных адсорберах в зависимости от степени орошения

DOI:

В настоящее время известно большое количество разнообразных массообменных устройств, при этом продолжается разработка новых прогрессивных. Это объясняется тем, что к массообменным устройствам предъявляется большое количество требований, многие из которых противоречат друг другу. Поэтому невозможно разработать универсальную конструкцию массообменных устройств. К конструкциям массообменных устройств предъявляются следующие требования: дешевизна, простота в обслуживании, высокая производительность, максимально развитая поверхность контакта между фазами и эффективность передачи массы вещества из одной фазы в другую, устойчивость режима в широком диапазоне нагрузок, максимальная пропускная способность по паровой (газовой) и жидкой фазе, минимальное гидравлическое сопротивление, прочность конструкции, долговечность и так далее. В связи с тем, что требования к контактным устройствам достаточно быстро меняются из-за быстрого прогресса в производстве контактных устройств, данная тема является особенно актуальной, поскольку предприятиям необходимо совершенствовать производство как можно быстрее [1; 2]. Представленная разработка предлагаемой насадки в процессе экологической очистки сточных вод от дымовых газов экологически целесообразна и весьма актуальна, поскольку абсорбционные колонны широко применяются во многих отраслях промышленности [2; 3].

Материалы и методы исследования

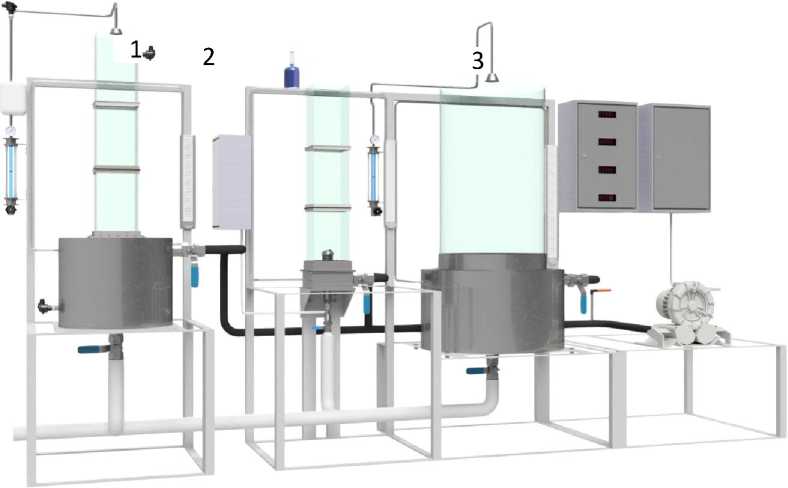

Для проведения сравнительных характеристик насадок с различным типом орошения нами была разработана экспериментальная установка, в которую был заложен модульный принцип исследования и смены насадок с помощью картриджей. Данная система позволит осуществить быстрое и точное исследование тепло-, и массообменных и гидромеханических характеристик насадочных устройств [1; 2].

Экспериментальная установка (см. рис. 1) состоит из трех основных модулей, каждый из которых отвечает за отдельный спектр исследований. В каждом из модулей реализована картриджная система сменных насадок, позволяющая осуществить быструю смену насадок и обеспечивающая стабильную воспроизводимость экспериментальных данных в повторных экспериментах. Картриджи представляют собой прозрачные стеклянные цилиндрические и призматические колонны. Геометрическая конфигурация самого картриджа зависит от типа насадки и методики изготовления ее пилотного образца, так как многие структурированные насадки требуют очень четкой пространственной фиксации, и призматические картриджи с внутренними структурными элементами (скелетами) существенно упрощают задачу [2].

В первом модуле реализуется широкий спектр традиционных экспериментальных исследований, таких как гидравлические сопротивления сухих и орошаемых насадок, удерживающая способность по жидкости и газу, гидравлические режимы и оптимальные диапазоны расходов жидкости и газов, коэффици- енты тепло- и массопередачи и т. д. Особую ценность, наряду с традиционными критериями, для нас составляет удерживающая способность по жидкости и газу, которая является отражением аккумулирующей способности насадки, дающая возможность рассчитать время пребывания контактирующих фаз в аппарате, указать на суммарную поверхность тепло-массопередачи для целого ряда насадок. Очень важной подтвержденной функцией экспериментального определения удерживающей способности является то, что она способна засвидетельствовать о наличии застойных зон в насадочных устройствах. Этот способ заключается в импульсной продувке насадочных устройств после первого замера удерживающей способности и объем остаточной жидкости укажет на относительный процент застойных зон в объеме насадки. Следует иметь в виду, что в первом модуле сменными являются не только исследуемые картриджные насадки, но и верхняя часть несущей колонны [2].

Второй модуль экспериментальной установки ориентирован на исследование структур потоков по жидкости и газу сквозь насадочные устройства любых конфигураций. По- лученные данные по структурам потоков позволят дополнить расчет массообменных аппаратов по ячеечной, диффузионной и комбинированным моделям [2; 3]. Данная методика исследования структур потоков насадочных устройств позволяет не только получать необходимые реальные экспериментальные данные, дополняющие расчетные математические модели процессов, но и проводить классификацию насадок и выступать одной из важнейших классифицирующих характеристик. Кроме того, экспериментальное определение реальных структур потоков сквозь насадочные слои также позволяет выявить застойные зоны в объеме насадки [4; 14–17].

Третий модуль экспериментальной установки позволяет, частично сглаживая масштабный переход, испытывать насадочные устройства в колонне большего размера, приближенной к реальным аппаратам малой производительности. Он состоит из газораспределительного и водосборного коллектора, на который устанавливаются сменные колонны с испытуемыми образцами насадок.

На рисунке 2 представлена схема и принцип работы экспериментальной установки.

Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования гидродинамических, тепло-и массообменных характеристик насадочных устройств различных конфигураций:

-

1 – модуль исследования традиционных гидравлических и тепло- и массообменных характеристик насадок;

-

2 – модуль исследования структур потоков по жидкости и газу;

-

3 – модуль для адаптации насадочных устройств для реальных промышленных условий

Примечание. Источник: [2].

Экспериментальная установка состоит из опорных каркасов (1) и установленных на их корпусах колонн (2), закрепленных на водосборных и газораспределительных коллекторах (3). Корпус колонны (2) выполняет несущую функцию, в него помещаются сменные картриджи с насадочными устройствами (4). Картридж заполняется исследуемой насадкой и помещается в корпус колонны (2). Картридж представляет собой прозрачный цилиндрический или призматический канал, имеющий опорную решетку. Следует отметить, что корпуса колонн (2) являются быстросъемными, для замены в зависимости от формы устанавливаемого картриджа (4). Стенки корпусов колонн (2) выполнены плоскими (цилиндрическими) и прозрачными, что позволяет без искажения наблюдать работу насадки в различных гидродинамичес- ких режимах и осуществлять съемку скоростной видеокамерой. Насадки орошаются жидкостью с помощью оросителей со сменными распределителями (10), расход жидкости регулируется при помощи ротаметров (9). Противотоком сквозь насадку 4 движется поток газа, поступающий по воздухораспределительному каналу (7). Расход газа контролируется при помощи газового расходомера (8), который транслирует скорость и объемный расход газа. Расход газового потока регулируется при помощи частотных преобразователей (6), подающих сигнал на напорную воздуходувку (5 вихревой турбокомпрессор). Контролируемыми параметрами являются: расход, подаваемой на орошение воды, контролируемый ротаметрами (9) и подогреваемой проточным водонагревателем (11), тепловая мощность которого регулируется по-

Рис. 2. Схема экспериментальной установки:

1 – опорная станина; 2 – корпус колонны; 3 – водосборный и газораспределительный коллектор;

4 – исследуемые насадочные устройства в картриджах; 5 – напорная воздуходувка; 6 – частотные преобразователи;

7 – воздухораспределительный канал; 8 – газовый расходомер с указанием скорости и объемного расхода;

9 – ротаметры; 10 – распределители жидкости сменные; 11 – проточный водонагреватель; 12 – потенциометр регулировки нагрева воды; 13 – температурные датчики; 14 – микропроцессорные приборы обрабатывающие сигнал температурных датчиков; 15 – гигрометры; 16 – дифманометры; 17 – указатели уровня жидкости в коллекторах;

18 – вентили сливные быстросъемные; 19 – блок для снятия кривых отклика; 20 – механический дозатор индикаторных растворов; 21 – сменные электродные группы; 22 – экран для нанесения тарировочных графиков;

23 – труба для слива воды в канализацию

Примечание. Источник: [2].

тенциометром ( 12 ). Температура воды контролируется с помощью температурных датчиков ( 13 ) на входе и выходе, сигнал от которых обрабатывается в микропроцессорных приборах ( 14 ), программируемых под очень широкий диапазон датчиков. Температура и влажность газа, поступающего и уходящего из колонн, фиксируется с помощью температурных датчиков ( 13 ) и гигрометров ( 15 ). Гидравлическое сопротивление слоя насадки замеряется с помощью дифференциальных манометров ( 16 жидкостных и электронных). Уровень жидкости в водосборных и газораспределительных коллекторах ( 3 ) контролируется с помощью указателей уровня ( 17 ). Подача жидкости на орошение насадки и регулирование ее расхода осуществляется с помощью ротаметров ( 9 ), а ее накопление в водосборной емкости и истечение – с помощью кранов ( 18 ). Вода из водосборных емкостей сливается в канализацию ( 23 ) через гидравлический затвор, легко снимаемого его штуцера крана ( 18 ), что необходимо при проведении опытов по определению удерживающей способности насадки [2; 3].

Опыты по определению гидравлического сопротивления орошаемой насадки рекомендуется проводить в следующем порядке: заполнить картридж (4) подлежащей исследованию насадкой и поместить его в корпус колонны (2); проверить готовность гидравлического затвора (23) к работе установки; установить заданную плотность орошения, плавно увеличивая расход ротаметра (9); подключить блок частотных преобразователей (6) к электросети; плавно вращая потенциометр частотного преобразователя (6), установить начальный расход воздуха, при котором показания дифманометров (16) будут достаточны для выполнения замеров. Объемный расход и скорость воздуха транслируется с высокой точностью при помощи датчика (8), их необходимо заносить в журнал экспериментальных исследований; увеличивая ступенчато расход воздуха, при постоянной плотности орошения, снять показания дифманометров (16) и датчиков температур (13) воды [2] и воздуха на входе и выходе, для каждого из установленных ступенчатых значений расходов воздуха. Количество измерений в опытах определяется максимально возможным числом оборотов вентилятора и должно быть не менее десяти. Количество повторов опыта с каждым видом насадки должно быть не менее трех; необходимо следить за последовательными гидравлическими режимами и с высокой точностью зафиксировать переходные этапы между режимами вплоть до захлебывания колонны, если это реализуемо для данной насадки. Весь ход опытов подробно описывать в журнале экспериментальных исследований. По окончанию опытов отключить от электросети блок частотных преобразователей (6).

Результаты и обсуждение

Результаты эксперимента с использованием сухой насадки и насадки орошаемой указаны в таблице 1.

Испытания проводились на разработанной насадке из металлической стружки с разными плотностями орошения, а также на неорошаемой аналогичной насадке. Температура воды + 9 °С, температура воздуха + 27,1 °С, высота слоя насадки 0,4 м.

Алгоритм расчета:

Фиктивная скорость газа определяется по формуле (1):

v = q ф F

где v ф – фиктивная скорость газа, м/с; qv – расход воздуха, м3/с; F – площадь поперечного сечения слоя насадки, м2.

Определяем градиент давления по следующей формуле (2):

grad P A P (2)

H где grad P - градиент давления, Па/м; AP - гидравлическое сопротивление, Па; H – высота слоя насадки, м.

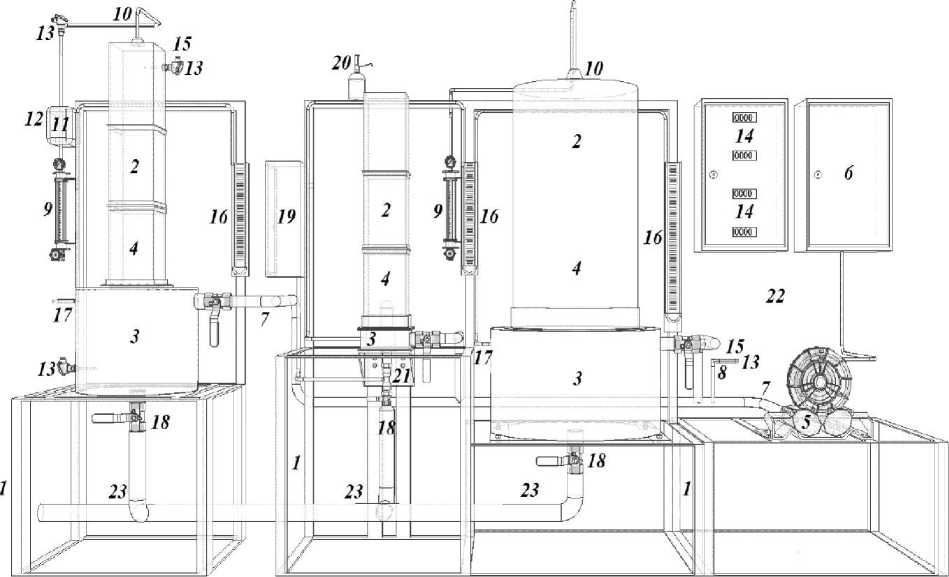

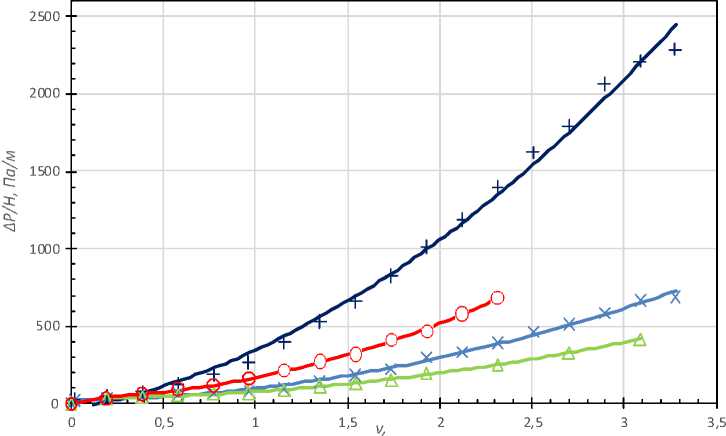

Строим график зависимость фиктивной скорости от градиента давления (см. рис. 3).

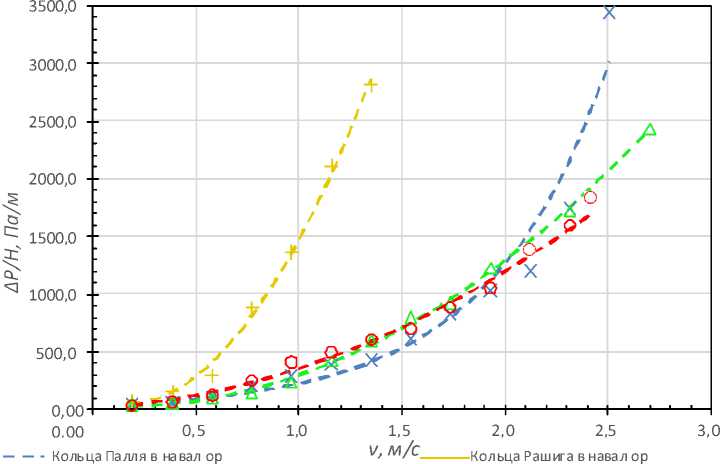

Также была проведена серия экспериментов, направленная на сравнение зависимости градиента гидравлического сопротивления по отношению к скорости потока воздуха. Исследуемый насадочный блок подвергся сравнению с такими стандартными насадками, как: кольца Палля, как организованные, так и помещенные в навал и кольца Рашига, как организованные, так и помещенные в навал. Результаты серии экспериментов представлены на рисунке 4.

Таблица 1

Результаты эксперимента с использованием сухой насадки и насадки орошаемой

|

Сухая насадка |

Насадка орошаемая (плотность орошения 3,6 кгW/м2с) |

||||||

|

расход по газу, м3\ч |

1 опыт, мм вод. ст. |

2 опыт, мм вод. ст. |

3 опыт, мм вод. ст. |

расход по газу, м3\ч |

1 опыт, мм вод. ст. |

2 опыт, мм вод. ст. |

3 опыт, мм вод. ст. |

|

10 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

10 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

|

20 |

2,5 |

2,4 |

2,5 |

20 |

3,3 |

3 |

2,5 |

|

30 |

4 |

4 |

3,5 |

30 |

4 |

3,7 |

4,4 |

|

40 |

5 |

4,5 |

4,9 |

40 |

6 |

5,6 |

11 |

|

50 |

6,5 |

6,5 |

6,8 |

50 |

8,5 |

16,5 |

13,5 |

|

60 |

9 |

8,5 |

8,6 |

60 |

19 |

19 |

18,5 |

|

70 |

11 |

11,5 |

11 |

70 |

23,5 |

23 |

23,5 |

|

80 |

13 |

13 |

13 |

80 |

26,5 |

27 |

27 |

|

90 |

17 |

16,5 |

16,4 |

90 |

32,5 |

31 |

30 |

|

100 |

19 |

19,4 |

18,9 |

100 |

38 |

40 |

39,5 |

|

110 |

24 |

23,5 |

23,6 |

110 |

49 |

47,5 |

49,5 |

|

120 |

28 |

28 |

27,5 |

120 |

63,5 |

64,5 |

63,5 |

|

125 |

29 |

29 |

29 |

125 |

64 |

64,5 |

63,5 |

|

Насадка орошаемая (плотность орошения 4 кгW/м2с) |

Насадка орошаемая (плотность орошения 2,25 кгW/м2с) |

||||||

|

расход по газу, м3\ч |

1 опыт, мм вод. ст. |

2 опыт, мм вод. ст. |

3 опыт, мм вод. ст. |

расход по газу, м3\ч |

1 опыт, мм вод. ст. |

2 опыт, мм вод. ст. |

3 опыт, мм вод. ст. |

|

10 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

10 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

|

20 |

3 |

2,5 |

3 |

20 |

3,5 |

3,5 |

3,5 |

|

30 |

4,8 |

5,2 |

5 |

30 |

4 |

4 |

4,5 |

|

40 |

7 |

10,5 |

13,5 |

40 |

7 |

6 |

6,5 |

|

50 |

17,4 |

16,6 |

16,5 |

50 |

14 |

14 |

14,5 |

|

60 |

23,4 |

18,5 |

18,7 |

60 |

17,5 |

17,7 |

18,5 |

|

70 |

26,1 |

24,5 |

23,4 |

70 |

23,5 |

22,5 |

23 |

|

80 |

29 |

29 |

27,5 |

80 |

28 |

25,5 |

26,3 |

|

90 |

38 |

36,5 |

33,4 |

90 |

32 |

31,5 |

31,6 |

|

100 |

42,5 |

42 |

44 |

100 |

39 |

37,5 |

37,5 |

|

110 |

56 |

57 |

56,5 |

110 |

44,5 |

45 |

45,3 |

|

120 |

68 |

63,4 |

63,5 |

120 |

53 |

52,5 |

54 |

|

125 |

75 |

73,4 |

75,5 |

125 |

61 |

62,5 |

62,3 |

Сухая насадка насадка орошаемая (плотность орошен ия 2,25 кгW/м2с)

насадкаорошаемая (плотностьорошения 3,6 кгW/м2с) насадка орошаемая (плотностьорошен ия4 кгW/м2с)

Рис. 3. График зависимости гидравлического сопротивления от фиктивной скорости при различных плотностях орошения

Как следует из данных, представленных на графике, исследуемый насадочный блок обладает достаточно низким гидравлическим сопротивлением, по сравнению с кольцами Рашига, расположенными в навал. Это свидетельствует о довольно высокой проницаемости исследуемого насадочного блока. Далее в экспериментах добавили орошение водой, для исследования гидравлического сопротивления смоченной насадки. Эксперимент проводился с плотностью орошения 4 кгW/м2с.

Сравнение зависимости градиента гидравлического сопротивления от фиктивной скорости различных насадочных орошаемых блоков демонстрирует рисунок 5.

Коль ца Палля в на вал сух Коль ца Рашига в на вал сух

Коль ца Ра шига (организованная) сух Моя насадка (организованная) сух

Рис. 4. Сравнение зависимости гидравлического сопротивления от фиктивной скорости различных сухих насадочных блоков

Кольца Рашига (организованная) ор

Моя насадка (организованная) ор

Рис. 5. Сравнение зависимости градиента гидравлического сопротивления от фиктивной скорости различных насадочных орошаемых блоков

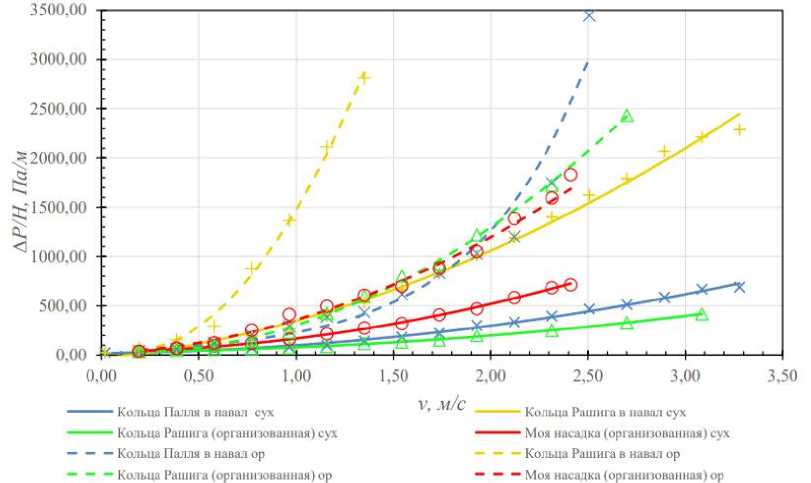

Исходя из результатов проведенной серии экспериментов, установлено, что исследуемая насадка в отличие от других обла- дает низким гидравлическим сопротивлением и высокой порозностью. Данные рисунка 6 демонстрируют зависимость гидравлического сопротивления от фиктивной скорости фильтрации для различных насадочных устройств.

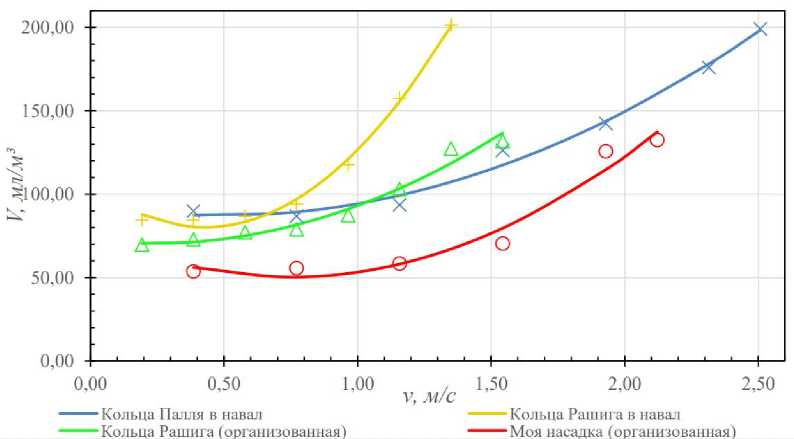

В ходе исследования насадочного блока была определена его удерживающая способность, а также был произведен сравнительный анализ его удерживающей способности с уже существующими насадками [5–13] (риc. 7). Основываясь на полученные данные, можно сделать вывод, что исследуемая насадка действительно обладает высокой проницаемостью, что подтверждается низкой удерживающей способностью, вследствие чего насадочный элемент обладает низким коэффициентом сопротивления.

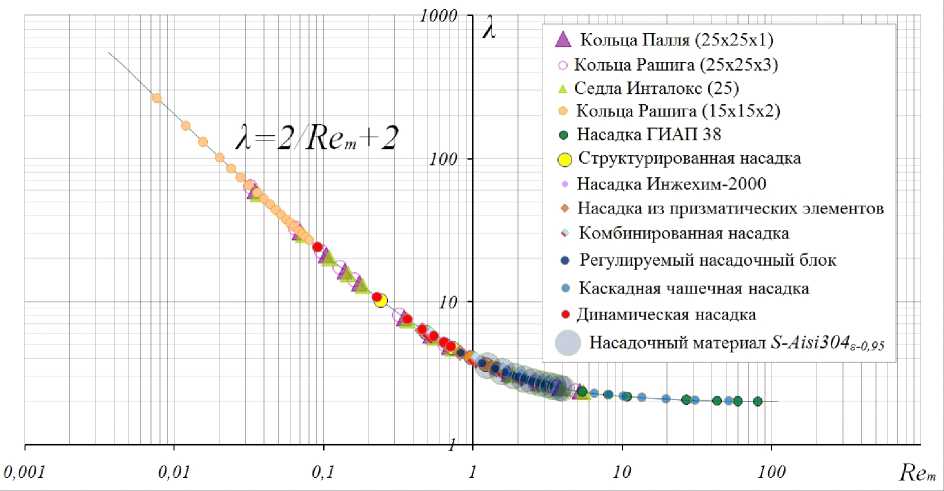

Проведя анализ экспериментально полученных зависимостей, был определен диапазон коэффициентов сопротивления исследуе-

Рис. 6. Сравнение зависимости градиента гидравлического сопротивления от фиктивной скорости насадочных сухих и орошаемых блоков

Рис. 7. Сравнение удерживаемой способности различных насадочных блоков

мого насадочного блока. Сравнив ранее исследуемые насадочные блоки с полученным диапазоном коэффициентов сопротивления, можно сделать вывод, что насадка является многофункциональной, и может использована как в процессах абсорбции, так и в процессах испарительного охлаждения оборотной воды. Данные по сравнению коэффициентов сопротивления насадочных блоков представлены на рисунке 8.

Испытания проводились на разработанной насадке из металлической стружки с разными плотностями орошения, а также на неорошаемой аналогичной насадке. Температура воды +9 °С, температура воздуха +27,1 °С, высота слоя насадки 0,4 м, плотность ороше- ния 4 кгW/м2с. Результаты эксперимента указаны в таблице 2.

Результаты обработки экспериментальных данных приведены в таблице 3.

Степенное уравнение y = A + Bx, где A = –1,48; B = 1,73.

Для описания зависимости давления от скорости воспроизводимость данных параллельных опытов обеспечивается, так как все параметры выполняются при этом r > 0,98.

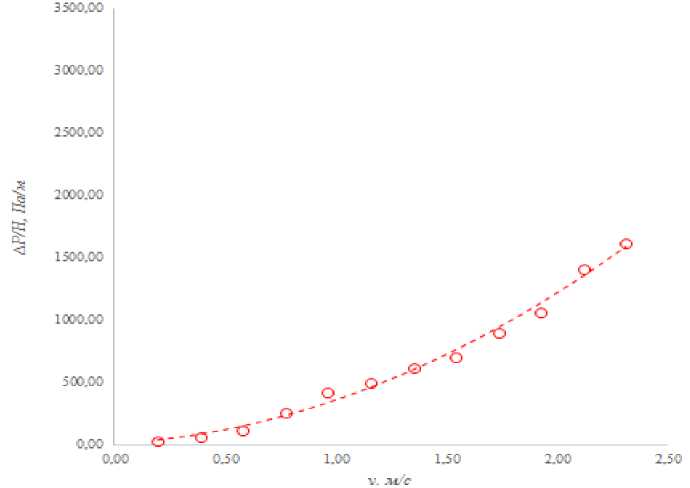

На рисунке 9 представлен график зависимости градиента давления от фиктивной скорости. Для наглядности также проводилось

Рис. 8. Критериальная зависимость исследуемой насадки в сравнении с существующими насадочными элементами

Таблица 2

Результаты эксперимента

В таблице 4 приведены рассчитанные значения скорости и градиента давления в проведенных экспериментах.

Ниже на рисунке 10 представлено фото экспериментальный насадочного блока.

Заключение

В ходе проведения корреляционного анализа было установлено, что значимость обоих коэффициентов a и b в линеаризованном уравнении y = A + Bx, где y = ln ΔP/H; A = lnk; B = n; lnv = x; корреляционная связь между параметрами и аргументами высокая; зависимость между градиентом давления и фиктивной скоростью можно описать алгебраическим уравнением ln ΔP/H = ea * vb, где ln ΔP/H – градиент давления; v – скорость газа, м/с.

По результатам проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что характеристики исследуемой насадки для селективной очистки газовых выбросов в промышленных адсорберах полностью соответствуют требованиям для проведения процесса абсорбции.

Результаты обработки экспериментальных данных

Таблица 3

методом корреляционного анализа

|

№ |

Наименование параметра |

Расчетное значение |

Табличное значение |

Вывод |

|

1 |

Воспроизводимость экспериментальных данных в трех параллельных опытах по критерию Кохрена |

0,773 |

0,347 |

Воспроизводимость выполняется |

|

2 |

Адекватность математической модели по критерию Фишера |

5,33 |

3,60 |

Адекватность подтверждается |

|

3 |

Значимость коэффициентов математической модели по критерию Стьюдента |

|||

|

а) Для коэффицента «а» |

1463 |

2,19 |

Коэффициенты значимы |

|

|

б) Для коэффицента «b» |

1674 |

2,19 |

||

|

4 |

Коэффициент корреляции r |

0,99 |

– |

Корреляционная связь высокая |

Таблица 4

Рассчитанные значения скорости и градиента давления в опытах

|

v, м/с |

0,19 |

0,39 |

0,58 |

0,77 |

0,96 |

1,16 |

1,35 |

1,54 |

1,74 |

1,93 |

2,12 |

2,31 |

|

дР/Н,Па/м |

36,7 |

69,4 |

122,5 |

253,3 |

412,7 |

495,24 |

604,74 |

698,72 |

881,78 |

1050,13 |

1385,19 |

1592,76 |

Рис. 9. Зависимость градиента давления от скорости в эксперименте

Рис. 10. Экспериментальный блок оросителя (фото автора)

Список литературы Сравнительная характеристика насадочных устройств для селективной очистки газовых выбросов в промышленных адсорберах в зависимости от степени орошения

- Александров, И. А. Ректификационные и абсорбционные аппараты / И. А. Александров. -М.: Химия, 1971. - 296 с.

- Виртуальное моделирование, прототипиро-вание и промышленный дизайн: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. В 3 т. / под общ. ред. М.Н. Краснянсюго. - Тамбов: Издат. центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. - URL: https://publications.hse.ru/ mirror/pubs/share/direct/308051439

- Иванцова, Е. А. Увеличение производительности массобменных процессов для избирательного поглощения газовых выбросов в промышленных абсорберах / Е. А. Иванцова, А. О. Бодров // Современная биология и биотехнология: проблемы, тенденции, перспективы: сб. докл. и тез. Всерос. науч.-практ. конф. - Волгоград, 2022. - С. 81-85.

- Меренцов, Н. А. Моделирование тепло-массообменных насадочных устройств с развитыми капельными режимами течения: монография / Н. А. Меренцов, А. Б. Голованчиков, В. А. Балашов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 140 с.

- Патент № 117317 Рос. Федерация, МПК B01J19/32. Насадка для массообменного аппарата: № 2012104222/05: заявл. 07.02.2018: опубл. 28.05.2019 / А. Б. Голованчиков, С. Б. Воротнева, Н. А. Меренцов, Н. А. Дулькина, О. А. Залипаева, А. П. Шамья-нова ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет». - 12 с.

- Патент № 154394 Рос. Федерация, МПК В0Ш9/32. Насадка для массообменного аппарата: № 2012104222/05: заявл. 17.04.2012: опубл. 28.05.2012 / А. Б. Голованчиков, С. Б. Воротнева, А. В. Мари-нин, Н. А. Меренцов, Т. Б. Агеева, А. А. Коберник ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет». - 6 с.

- Патент № 135532 Рос. Федерация, МПК В0Ш53/18. Скруббер с подвижной насадкой: № 2013122139/05: заявл. 14.05.2013: опубл. 20.12.2013 / А. Б. Голованчиков, Н. А. Меренцов, Н. А. Дулькина, Я. А. Орлянкина, С. А. Фоменков, М. Г. Рязанов ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет». - 9 с.

- Патент № 142483 Рос. Федерация, МПК В01Л9/32. Элемент насадки для массообменного аппарата: № 2014103646/05: заявл. 02.03.2014: опубл. 27.06.2014 / Н. А. Меренцов, В. А. Балашов, А. Б. Голованчиков, В. М. Шаповалов, М. Г. Рязанов, И. А. Хижняков ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет». - 6 с.

- Патент № 129450 Рос. Федерация, МПК F 28 S 25/08. Тепломассообменная насадка градирен: № 2018141575: заявл. 27.11.2018: опубл. 28.05.2019 / А. Б. Голованчиков, Н. О. Сиволобова, Н. А. Мерен-цов, Н. А. Дулькина, В. В. Шишлянников, Н. И. Дорофеева ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет». - 12 с.

- Патент № 2506125 Рос. Федерация, МПК B01J 19/32. Регулярная насадка для тепло- и мас-ссобменных аппаратов из горизонтальных элементов: № 2012140978/05: заявл. 25.09.2012: опубл. 10.02.14 / А. Д. Бальчугов, М. Ш. Залилеев, А. В. Будеников, И. Е. Кузора ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Ангарская государственная техническая академия». - 8 с.

- Патент № 2477433 Рос. Федерация, МПК F28F 25/08. Ороситель градирни: № 2011142411/06: заявл. 20.10.2011: опубл. 10.03.2013 / О. С. Кочетов, М. О. Стареева ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО О. С. Кочетов. - 6 с.

- Патент № 2452560 Рос. Федерация, МПК B01J 19/32. Регулярная насадка для тепло- и массоб-менных аппаратов: № 2011107769/05: заявл. 28.02.2011: опубл. 10.06.2012 / А. Д. Бальчугов, А. В. Будеников, И. Е. Кузора ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО А. Д. Бальчугов. - 10 с.

- Патент № 2 522 135 Рос. Федерация, МПК F28C 1/00. Вентиляторная градирня: № 2012157032/ 06: заявл. 26.12.2012: опубл. 10.07.2014 / В. Л. Островский, Н. Л. Думанский, Л. Хмел ; заявитель и патентообладатель В. Л. Островский. - 1 с.

- Перспективы использования промышленных отходов машиностроительных предприятий для решения экологических проблем строительной отрасли / Н. А. Меренцов [и др.] // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. - 2019. - № 4 (77).- С. 182-195.

- Регулярная блочная сетчатая насадка для локальных систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий / Н. А. Меренцов [и др.] // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. -2017. - Вып. 50 (69). - С. 80-87.

- Экспериментальное исследование модульной тепломассообменной насадки градирен / Н. А. Меренцов [и др.] // Вестник Казанского гос. технол. ун-та. -2017. - Т. 20, № 24. - С. 141-144.

- Mitin, A.K. Geometric Characteristics of Packings and Hydrodynamics of Packed Biotrickling Filters for Air-Gas Purification / A.K. Mitin, N.E. Nikolaikina, S. Pushnov, N.A. Zagustina // Chemical and Petroleum Engineering. - 2016. - T. 52, №. 1. - C. 47-52.