Сравнительная характеристика нейродинамических функций у старших дошкольников с нормальным и сниженным уровнем психического развития

Автор: Рычкова Лидия Сергеевна, Герасимова Оксана Юрьевна, Воробьева Элла Юрьевна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 7 (140), 2009 года.

Бесплатный доступ

Представлены исследования, полученные при целенаправленном изучении с помощью метода хронорефлексометрии и теппинг-теста 75 дошкольников в возрасте 6 лет с задержкой психического развития и 75 здоровых детей аналогичного возраста, подобранных методом «пара-копия».

Нейродинамические функции, психофизиологическое развитие, сенсомоторные реакции, хронорефлексометрия, теппинг-тест, раздражители: оптические, акустические, монохромные, полихромные

Короткий адрес: https://sciup.org/147153421

IDR: 147153421 | УДК: 612.8

Текст научной статьи Сравнительная характеристика нейродинамических функций у старших дошкольников с нормальным и сниженным уровнем психического развития

Для возрастной психофизиологии и специальной психологии большой интерес представляет изучение психофизиологических функций у детей, нуждающихся в специальном (коррекционном) образовании. Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что число детей с негрубой задержкой психического развития (ЗПР), обусловленной минимальной мозговой дисфункцией (ММД) велико и неуклонно возрастает [1, 2, 5, 11]. В современной систематике в соответствии с международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) эта категория детей чаще всего находится в рубрике, обозначаемой как «Резидуально-органический психосиндром с когнитивными либо эмоционально-волевыми нарушениями». У таких детей, как правило, отмечается психическая и познавательная депривация, они характеризуются замедленным темпом развития, личностной незрелостью, неподготовленностью к началу школьного обучения, у них преобладают отрицательные эмоции, нервное истощение. В результате этих особенностью у детей с ЗПР отмечается быстрая утомляемость и низкая работоспособность, что обусловливает значительные трудности в работе педагогам и воспитателям.

Ресурс развития детей с ММД в значительной степени определяется функциональным состоянием центральной нервной системы. Кроме того, в регуляции функциональных состояний мозга и в реализации познавательных процессов и поведенческих актов большую роль играет высокий уровень эмоциональности, который характерен для детского возраста. Нейродинамические функции и сенсомоторные реакции тесно связаны с аналитической деятельностью мозга, что находит свое отражение в уровне развития интеллекта. В связи с рассмотренными обстоятельствами подход к изучению особенностей психофизиологических функ ций у детей должен быть комплексным. Следует заметить, что предупреждению многих вторичных отклонений в развитии данной категории детей способствует своевременное и по возможности раннее начало целенаправленной педагогической и психофизиологической коррекции. Реализацию психопрофилактического направления необходимо осуществлять с учетом особенностей нейродинамических функций.

В специальной литературе имеется незначительное число работ, в которых рассматриваются особенности формирования и развития нейродинамических процессов у детей [6, 8, 9]. Единичные работы посвящены изучению взаимосвязи свойств нервной системы с показателями интеллекта у детей дошкольного и школьного возраста; особенностям формирования психофизиологической структуры интеллекта у детей младшего школьного возраста [7, 10].

Вместе с тем, следует заметить, что до настоящего времени нет единых взглядов на проблему психофизиологического развития. Тесты и методики, на которые опираются психологи в своих заключениях и психиатры при постановке диагноза, не всегда дают адекватное представление о глубине нарушений функций центральной нервной системы и причинах задержки развития ребенка. Не изучены механизмы взаимосвязи нейродинамических функций с эмоционально-психическим статусом и интеллектом у старших дошкольников с проблемами в развитии. В специальной литературе можно встретить достаточно противоречивые данные о взаимосвязи интеллекта ребенка с сенсомоторными реакциями, связанными с аналитической деятельностью мозга, и практически отсутствуют комплексные исследования, раскрывающие особенности нейродинамических, интеллектуальных и эмоциональных функций у детей до- школьного возраста с проблемами в развитии, а также не исследованы эти параметры с учетом гендерной принадлежности.

В настоящей работе представлены результаты исследования, полученные при целенаправленном изучении 75 дошкольников в возрасте 6 лет с установленным диагнозом «Резидуально-органический психосиндром с когнитивными нарушениями» (основная группа) и 75 здоровых детей аналогичного возраста, подобранных методом «паракопия» (контрольная группа). Выбор данного возрастного периода обусловлен тем, что переходный возраст между 6-7 годами может определяться как диапазон разнообразных рисков психофизиологической природы, требующих своевременной диагностики и коррекции.

Применялся следующий комплекс следующих методов исследования: эмпирические, биографические, социально-гигиенические, социологические. В публикуемые материалы включаются исследования, полученные с помощью хронорефлек-сометрии [7]; теппинг-теста [4,9,10]. Математикостатистическая обработка включала расчет относительных и средних величин, ошибок репрезентативности, определения степени достоверности полученных различий результатов по t-критерию Стьюдента, построение и анализ динамических и вариационных рядов, вычисление коэффициента корреляции (г) по методу рангов Спирмена и коэффициента (Q) ассоциации, расчет показателя наглядности и темпа роста. Все расчеты и обра- жиме статической и динамической нагрузки - на 67,6 и 39,7 % соответственно (р < 0,05). Таким образом, установлено, что дети основной группы характеризуются более низким функциональным уровнем центральной нервной системы, по сравнению с детьми контрольной группы, что проявляется более длительным временем сенсомоторных реакций на оптические и акустические раздражители.

Результаты исследования свидетельствуют, что у всех дошкольников вне зависимости от уровня психического развития сенсомоторные реакции на акустические раздражители более быстрые, чем на оптические. Однако у детей основной группы это различие в показателях составило 22,5 %, а в контрольной группе - 38,9 % (р < 0,05), что может свидетельствовать, о большей утомляемости детей основной группы по сравнению с контрольной.

Весьма интересным оказалось то обстоятельство, что независимо от психического развития, возбудимость ЦНС на монохромные раздражители оказалась у всех дошкольников более быстрая, чем на полихромные.

Целенаправленное исследование сложных сенсомоторных реакций обнаружило что, у детей основной группы на дифференцировку оптических раздражителей затрачивается значительно более длительное время, чем у дошкольников контрольной группы, соответственно - 1835,5 ± 8,9 мс и 1217,5 ± 5,5 мс (р < 0,01). Аналогичная тенденция отмечена и в режиме со статической помехой: 3138,1 ± 15,9 и 1872,2 ± 11,2 мс (табл. 1).

Сравнительная характеристика временных двигательных реакций у детей основной и контрольной групп (М ± т)

Таблица 1

|

Группы детей |

Время реакции (мс) |

|||||

|

ПЗМР |

Реакция выбора ВР(1-3) |

Реакция различения ВР(2-3) |

Режим статич. помехи |

Режим динамич. помехи |

ПСМР |

|

|

Основная (п = 75) |

1302,9 ±7,8* |

18343 ±8,9* |

2076,0 ±8,6* |

3138,1 ±15,9* |

13663 ±6,8* |

1063,9 ±5,2* |

|

Контроль (п = 75) |

975,9 ±4,9 |

12173 ±53 |

1648,1 ± 8,1 |

1872,2 ±11,2 |

978,4 ±5,5 |

702,7 ±3,9 |

Примечания: ПЗМР - простая зрительно-моторная реакция; ПСМР - простая слухо-моторная реакция; * - достоверность различий между основной и контрольной группами детей при р < 0,01.

ботка полученных результатов проводились с использованием пакета программ «SPSS 11.0».

Установленные результаты свидетельствуют о значительных отличиях активности психофизиологических реакций у дошкольников с проблемами в развитии в сравнении с их здоровыми сверстниками. Так, по времени сенсомоторных реакций, у детей основной группы по сравнению с контрольной, возбудимость ЦНС на слуховые раздражители снижена на 50,0 %, на зрительные - на 33,5 %, на дифференцированные (с выбором и различения) - соответственно на 50,6 и 25,9 %; в ре-

В соответствии с полученными данными, можно констатировать, что соотношение возбудительных и тормозных процессов, а также пере-ключаемость произвольного внимания зависят от уровня психического развития ребенка.

В работе было предпринято целенаправленное изучение гендерных различий в психофизиологических реакциях на умственную нагрузку. Установлены выраженные различия в этих показателях у детей обеих групп, обусловленные полом детей. Вместе с тем, определено, что показатели простых сенсомоторных реакций у детей основной группы практически не зависят от половой принадлежности испытуемых. Что касается детей контрольной группы, то по сравнению с мальчиками, показатели сенсомоторных реакций на оптические раздражители у девочек замедленны на 21,2 %, а на акустические - на 14,2 %, что не связано с видом раздражителя и, следовательно, может быть рассмотрено как обусловленное полом ребенка.

Показатели в различиях длительности сенсомоторных реакций на акустические и оптические раздражители у мальчиков основной группы составляют 21,1 %, у девочек - 25,1 %. В контрольной группе показатели различий длительности простых сенсомоторных реакций на оптические и акустические раздражители у мальчиков составляет 34,8 %, у девочек - 43,0 % (р < 0,05).

По всей вероятности, у девочек, независимо от уровня психического развития, возбудимость ЦНС при умственной деятельности находится на более низком функциональном уровне, следовательно, возбудимость ЦНС может быть зависима от пола ребенка.

В работе установлено, что у мальчиков основной группы по сравнению с мальчиками контрольной группы показатели времени простых и сложных сенсомоторных реакций, как на акустические, так и на оптические раздражители длиннее на 16,0-81,5 %; у девочек основной группы по сравнению с девочками контрольной группы - на 21,8-62,9 % (р < 0,05). Следовательно, можно считать, что различия в уравновешенности нервных процессов и возбудимости ЦНС зависят также и от уровня психического развития.

Зависимость нейродинамических процессов от пола проявилась и у детей контрольной группы. Показатели реакций мальчиков контрольной груп- пы (за исключением ПЗМР в режиме динамической помехи) были короче на 7,1-32,6 %, чем у девочек этой же группы. Следовательно, такие показатели нейродинамических функций как сила, подвижность нервных процессов, а также способность дифференцировать и различать значимые сигналы можно считать обусловленными полом ребенка.

Вместе с тем показатели времени реакций мальчиков основной группы (за исключением ПСМР и ПЗМР) на 12,0-40,0 % были короче, чем показатели реакций девочек, то есть мальчики более быстро реагируют на дифференцировку (р < 0,05), а показатели времени реакций на простые оптические и акустические раздражители как у мальчиков, так и у девочек практически одинаковы (р > 0,05). Следовательно, в основной группе детей показатели уравновешенности нервных процессов одинаковы как у мальчиков, так и у девочек, а силу и подвижность нервных процессов можно считать зависимой от половой принадлежности (табл. 2).

Настоящее исследование позволило установить, что мальчики как основной, так и контрольной групп быстрее, по сравнению с девочками аналогичных групп, реагировали в реакциях выбора соответственно на 40,0 и 32,5 %. Показатели ПЗМР в режиме статической помехи у мальчиков как основной, так и контрольной групп также оказались выше чем у девочек (соответственно на 12,1 и на 23,5 % , р < 0,05).

В режиме динамической помехи показатели реакций мальчиков и в основной и в контрольной группах от показателей реакций девочек практически не отличались (р > 0,05). Более длительное время при сложных сенсомоторных реакциях и большее количество ошибок у детей основной группы может свидетельствовать о том, что способность

Таблица 2 Сравнительная характеристика показателей времени реакции (мс) у детей основной и контрольной групп в зависимости от пола (М ± гл)

|

Группы детей |

ПЗМР |

Реакция выбора |

Реакция различения |

Режим статич. помехи |

Режим динамич. помехи |

ПСМР |

|

Мальчики основной группы |

1299,7 ±7,7*** |

1631,8 ± 8,3*** |

1852,6 ±8,3*** |

3068,3 ± 15,0*** |

1388,5 ±6,9* |

1071,3 ±5,1* |

|

Мальчики контрольной группы |

888,5 ±4,4 |

1057,5 ±5,2 |

1594,9 ±8,1 |

1689,9 ± 8,4 |

972,6 ±4,5 |

659,1 ±3,4 |

|

Девочки основной группы |

1310,2 ±6,8** |

2284,9 ±11,1** |

2572,6 ±1,0** |

3438,1 ±17,1** |

1317,7 ±6,5** |

1047,3 ±5,1** |

|

Девочки контрольной группы |

1076,8 ±5,3 |

1402,2 ±7,1 |

1709,5 ± 8,9 |

2082,7 ± 10,6 |

985,2 ±4,8 |

752,9 ±4,5 |

Примечания: сокращения см. табл.1; * - достоверные различия между мальчиками основной и контрольной групп; ** - между девочками основной и контрольной групп; *** - между мальчиками и девочками основной группы (при р < 0,05-0,01).

дифференцировать и переключать произвольное внимание зависит от уровня психического развития ребенка.

Таким образом установлено, что возбудимость, уравновешенность и лабильность нервной системы по показателям длительности простых сенсомоторных реакций у детей основной группы характеризуются более низким уровнем. Полученные результаты согласуются с выводами других исследователей, в частности, В.П. Дядичкина [3], который определил, что разница в длительности времени простой зрительно-моторной реакции и времени простой слухо-моторной реакции свидетельствует, прежде всего, об утомляемости.

В нашем исследовании разница между показателями длительности простой зрительно-моторной и простой слухо-моторной реакций у детей основной группы достоверно больше, чем у детей контрольной группы, что может свидетельствовать о более быстром утомлении у детей основной группы по сравнению с детьми контрольной группы. Произвольное внимание и его переключение, оцениваемые по длительности сложных сенсомоторных реакций, у детей основной группы также развиты хуже, чем у детей контрольной группы.

Известно, что разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности, как правило, сводится к мышечному движению. При любом виде трудовой деятельности в работу вовлекается нервно-мышечная система. Скорость произвольных движений и работоспособность человека характеризует такой информативный показатель нервномышечной системы как теппинг-тест.

По показателям теппинг-теста утомляемость к концу работоспособного периода у всех детей вне зависимости от психического развития нарастает. Однако сравнение количества нажатий в первые пять секунд и в последние пять секунд показывает, что у детей основной группы в последние пять секунд темп движений значительно ниже, чем был в начале (в первые пять секунд), а у детей контрольной группы в последние пять секунд темп нажатий не только не снизился, по сравнению с первым пятисекундным отрезком времени, но стал выше. То есть у здоровых детей еще остались резервы для продолжения работы. Следовательно, утомляемость нервно-мышечной системы у детей основной группы выше по сравнению с контрольной.

Нами выявлено, что функциональные возможности нервно-мышечной системы у детей основной группы значительно ниже, чем у детей контрольной группы. Среднее количество нажатий (точек) в квадрате у детей основной группы меньше, чем таковое у детей контрольной группы на 11,0 %, что свидетельствует о более низком темпе работы детей основной группы.

Выносливость нервной системы у детей основной и контрольной групп также различается. Показатель выносливости нервной системы у детей основной группы значительно ниже и имеет отрицательный знак -7,5, по сравнению с показателем выносливости детей контрольной группы -5,5.

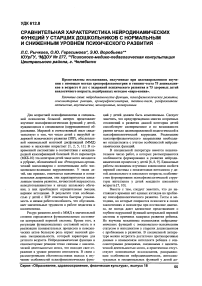

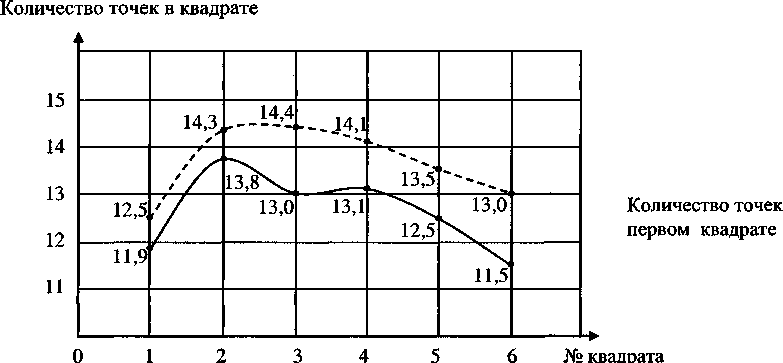

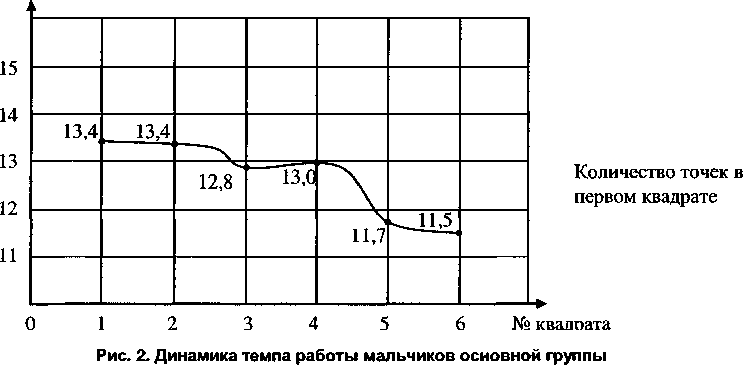

Наглядно о степени выносливости нервной системы можно судить по характеру кривой, представленной на графике рис. 1. У детей контрольной группы максимальный темп работы нарастает в первые 10 секунд и удерживается на протяжении последующих 10 секунд, а кривая выносливости нервной системы имеет выпуклый вид (рис. 1), тогда как у детей основной группы темп работы ниже, по сравнению с детьми контрольной группы, а кривая темпа работы имеет нисходящий вид (рис. 2, 3).

У детей основной группы темп работы начинает снижаться значительно раньше, чем у детей контрольной группы и идет существенно быстрее. Такой тип кривой характерен для слабой нервной системы. Слабый тип нервной системы характеризуется низкой выносливостью и высокой утомляемостью. По классификации Е.П. Ильина [4], нервную систему с такими параметрами теппинг-теста у детей основной группы можно оценить в один балл, а у детей контрольной группы - четыре балла.

В целом, полученные по результатам теппинг-тестирования данные позволяют говорить о том, что дети основной группы имеют слабую, невыносливую нервную систему, более низкий темп работы и более высокую степень утомляемости, поскольку все показатели теппинг-теста у детей основной группы имеют более низкие значения по сравнению с их сверстниками контрольной группы. У детей основной группы функциональный уровень нервно-мышечной системы значительно ниже, чем у здоровых детей.

Анализ литературных источников свидетельствует о недостаточной изученности влияния пола на работоспособность у детей дошкольного возраста, а у детей с проблемами в развитии таких данных практически нет. В нашем исследовании гендерные различия выражены как у детей основной, так и контрольной групп. Показатели теппинг-теста свидетельствуют о лучшей активности нервно-мышечной системы у мальчиков как основной, так и контрольной групп, прежде всего за счет звена нервной системы. Показатели теппинг-теста, характеризующие темп движений и силу нервной системы, у девочек ниже, чем у мальчиков (как в основной, так и в контрольной группах). Вместе с тем, более высокий показатель выносливости у здоровых девочек свидетельствует о том, что девочки контрольной группы имеют более выносливую нервную систему не только по сравнению с девочками основной группы, но и по сравнению с мальчиками контрольной группы.

При одинаковой нагрузке у девочек контрольной группы признаки утомления выражены менее отчетливо, то есть здоровые девочки более выносливы к трудовым нагрузкам, по сравнению с мальчиками.

Рис. 1. Типы динамики максимального темпа движений (выносливости нервной системы)

у детей контрольной группы: - ----мальчики;

- девочки

Количество точек в квадрате

Количество точек в квадрате

Иная ситуация отмечается при сравнении результатов теппинг-теста мальчиков и девочек основной группы (рис. 2, 3).

Темп снижения работы у девочек основной группы более быстрый по сравнению с мальчиками, и по отношению к первому пятисекундному отрезку времени составляет более двух точек. Полученные результаты совпадают с данными Е.П. Ильина [4] и свидетельствуют о том, что такой темп снижения движений, характеризует более быструю утомляемость и более низкую выносливость нервной системы девочек основной группы по сравнению с мальчиками основной группы.

Показатель выносливости нервной системы девочек основной группы значительно ниже по сравнению с мальчиками этой же группы и составляет -10,2 против -4,6.

Следовательно, можно говорить, о том, что темп работы и выносливость нервной системы зависят от половой принадлежности. Вместе с тем сравнение показателей темпа работы мальчиков и девочек основной и контрольной групп показало, что мальчики и девочки основной группы имеют более низкие показатели темпа работы и выносливости по сравнению с мальчиками и девочками контрольной группы. У мальчиков основной и контрольной групп среднее количество нажатий (точек) в квадрате разное и составляет соответственно 12,0 и 13,6.

У девочек основной и контрольной групп среднее количество нажатий (точек) в квадрате составляет соответственно 11,5 и 12,6, что свидетельствует о более низком темпе работы девочек обеих групп по сравнению с мальчиками. Сравнение показателей теппинг-теста у девочек основной и контрольной групп обнаружило, что утомляемость у девочек основной группы наступает быстрее, на что указывает более быстрый, по сравнению с девочками контрольной группы, темп снижения работы.

Выносливость нервной системы у девочек основной группы значительно ниже, чем в контрольной группе, а показатель выносливости имеет отрицательный знак и составляет -10,2 по сравнению с таковым у девочек контрольной группы -4,4. Следовательно, темп работы и выносливость нервной системы обусловлены не только половой принадлежностью ребенка, но и уровнем его психического развития.

В целом, результаты исследования выявили, что показатели теппинг-теста у детей основной группы имеют особенности, отличающие их от сверстников контрольной группы, что заключается в более низких по сравнению со здоровыми сверстниками значениях. Результаты исследования обнаружили, что у детей основной группы слабая нервная система. Это проявляется с одной стороны в более низкой работоспособности таких детей, и с другой стороны - определяет меньшую по времени длительность выдерживать нагрузку, то есть такие дети быстро устают. Напротив, дети контрольной группы характеризуются сильной нервной системой, более выносливой и способной выдерживать большую нагрузку, как по величине, так и по длительности. Кроме того, особенности центральной нервной системы зависят и от половой принадлежности. У девочек обеих групп более слабая нервная система по сравнению с мальчиками, а темп работы более низкий, но девочки контрольной группы более выносливы как по сравнению с девочками основной группы, так и по сравнению с мальчиками обеих групп (р < 0,05).

Анализ результатов хронорефлексометрии и теппинг-тестирования позволяет сделать заключение о том, что у мальчиков, по сравнению с девочками, независимо от уровня психического развития более высокая скорость мыслительных процессов, а умственная деятельность выше, за счет более высоких показателей быстроты возбудимости ЦНС.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что особенности нейродинами-ческих функций у детей с недостаточным психическим развитием проявляются в более низких значениях их показателей по сравнению со здоровыми сверстниками. Результаты подобных исследований необходимы для целенаправленной обоснованной психофизической коррекции, способной повысить качество жизни детей и обеспечить гармоничность их личностного развития, а также для аргументированного обоснования новых подходов в работе специалистов с проблемным контингентом детей.

Список литературы Сравнительная характеристика нейродинамических функций у старших дошкольников с нормальным и сниженным уровнем психического развития

- Бойко, Ю.П. Стратегия развития психотерапевтической и медико-психологической помощи в Москве/Ю.П. Бойко, Н.Е. Кыров//Здоровье нации -основа процветания России: материалы конгр. Всерос. форума. -М., 2005. -С. 100-101.

- Герасимова, О.Ю. Особенности психофизиологических функций у детей дошкольного возраста с различным уровнем психического развития: дис.. канд. биол. наук/О.Ю. Герасимова. -Челябинск, 2006. -132 с.

- Дядичкин, В.П. Психофизиологические резервы повышения работоспособности/В.П. Дядичкин. -Минск, 1990. -119 с.

- Ильин, Е.П. Методические указания к практикуму по психофизиологии (экспресс-методы для изучения свойств нервной системы)/Е.П. Ильин. -Л., 1981.-56 с.

- Магомед-Эминов, М.Ш. Теоретические аспекты психологической помощи/М.Ш. Магомед-Эминов//Здоровье нации -основа процветания России: материалы конгр. Всерос. форума. -М., 2005. -С. 104-105.

- Сенсомоторные функции в онтогенезе человека и их связь со свойствами нервной системы/Н.В. Макаренко, B.C. Лизогуб, Т.И. Борейко и др.//Физиология человека. -2001. -№6.-С. 52-58.

- Мороз, М.П. Оценка функционального состояния центральной нервной системы детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития с помощью вариационной хронорефлексометрии/М.П. Мороз, И.В. Чубаров, А.Г. Чмуханова//Рос. физиологический журн. -2000.-№4.-С. 471-480.

- Попова, Т.В. Основы психофизической регуляции/Т.В. Попова. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002.-129 с.

- Попова, Т.В. Саморегуляция функциональсердечноных состояний человека/Т.В. Попова. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. -155 с.

- Рычкова, Л.С. Особенности психофизической структуры интеллекта и его взаимосвязь с показателями сенсомоторного теста у детей с разным уровнем психического развития/Л.С. Рычкова, О.Ю. Герасимова; под ред. А.П. Исаева // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». -2007. -Вып. 10. -№ 2(74). -С. 4-7.

- Садовничий, В.А. Здоровье нации -основа процветания России/В.А. Садовничий//Здоровье нации -основа процветания России: конгр. Всерос. форума. -М., 2005. -С. 16-17.