Сравнительная характеристика операционных доступов при хирургическом лечении косоглазия

Автор: Горбенко В.М., Захарова И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнительный анализ двух видов хирургических доступов, используемых при хирургии косоглазия: вертикального и лимбального Г-образного. Материал и методы. Проведен анализ хирургического лечения косоглазия у 137 пациентов (205 глаз) в возрасте от 4 до 15 лет. При хирургии доступ к операционному полю осуществлялся вертикальным конъюнктивальным разрезом в 143 случаях (69,8%), лимбальным - в 62 случаях (30,2%). Результаты. Продолжительность гиперемии и отека в группе с лимбальным доступом статистически значимо меньше, чем в группе с вертикальным конъюнктивальным доступом (12,2±0,14 и 24,5±0,15 суток соответственно) (р

Косоглазие, операционные доступы при лечении косоглазия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135443

IDR: 149135443 | УДК: 617.758.1

Текст научной статьи Сравнительная характеристика операционных доступов при хирургическом лечении косоглазия

При хирургических операциях по поводу косоглазия может возникать избыток конъюнктивы и теноновой оболочки (при операциях усиливающего типа) либо ее дефицит (при ослабляющих) [3]. Идеальный разрез должен давать возможность сопоставления разреза без пластики тканей (иссечение избытка, послабляющие разрезы, избыточное натяжение тканей и пр.) [4, 5]. Тенонова оболочка берет начало на 2 мм дальше от лимба, по направлению к сводам она утолщается и становится более рыхлой. Таким образом, при проведении лимбального разреза пересекается место крепления теноновой оболочки, минимальное количество субконъюнктивальной ткани обеспечивает более легкий доступ к мышцам, конъюнктива лимба более плотная, менее растяжимая, что тоже облегчает производство разреза.

При вертикальном разрезе, в месте его проведения, конъюнктива легко смещается, растяжима, что может привести к смещению операционной раны относительно предполагаемого места [4]. Рыхлая, выраженная тенонова капсула затрудняет выделение мышц. При наложении шва ткань может вставляться в разрез, причем у детей младшей возрастной группы более выраженная плотная тенонова оболочка чаще затрудняет визуализацию мышц. Таким образом, лимбальный разрез менее растяжим, что облегчает послеоперационное сопоставление тканей.

Доступ к мышцам: идеальный разрез должен быть минимальным (чтобы не увеличивать травму), но достаточным (для манипуляций с мышцами, не допуская перерастяжения тканей). При хирургии косоглазия часто требуется доступ не к одной, а к двум или трем мышцам. Если мышцы расположены напротив друг друга, то доступ к каждой осуществляется отдельно. Если же мышцы находятся друг от друга на 90°, доступ может быть осуществлен через один разрез. В этом случае разрез должен быть удобен для доступа к обеим мышцам [6]. Достаточно хорошую визуализацию и возможность манипуляции с тканями дают оба разреза. Однако при необходимости доступа к двум мышцам значительно удобнее конъюнктивальный разрез. При лимбальном разрезе вследствие меньшего растяжения тканей в области лимба доступ к двум мышцам из одного разреза практически невозможен. При проведении вертикального доступа разрез локализован в проекции места прикрепления мышцы, и выделение мышцы, освобождение от мышечных блоков происходит в более полном объеме, что особенно важно при проведении операций ослабляющего типа. При усиливающих же операциях пересечение всех перегородок и обнажение мышцы в таком объеме не требуется, что удобнее выполнять при лимбальном доступе [7].

Шовный материал требуется гладкий (шершавая его поверхность может увеличивать травму), инертный, количество его должно быть минимальным. Количество шовного материала при этих доступах различно. Непрерывный обвивной шов при вертикальном доступе рассасывается лишь через 1,5–2 месяца. Однако даже самый инертный материал может вызывать реакцию тканей, и, следовательно, разрез с большим количеством швов менее предпочтителен [8]. Лимбальный же шов чаще самостоятельно «уходит» на 5–7-е сутки. Но существует риск прорезывания нитей и диастаза разрезов в области шва. Маленьким детям в силу возрастных особенностей, таким образом, предпочтительнее выполнять лимбальный разрез, с которым нет необходимости в случае реакции тканей снимать данный шов.

Часто хирургическое лечение косоглазия является многоэтапным процессом. Выраженные рубцовые изменения затрудняют выделение мышцы, заживление тканей более грубое, операция может осложняться кровотечением из сосудов в зоне рубцевания [8]. Поэтому «идеальный доступ» должен вызывать минимальные рубцовые изменения поверхностных тканей глаза. Рубцевание при использовании лим-бального разреза минимально. Это объясняется тем, что точка начала теноновой капсулы находится на 2 мм кнаружи от лимба; количество сосудов, питающих ткани, также минимальное. Вертикальный разрез, располагаясь непосредственно над мышцей, приводит к выраженному рубцеванию, спаиванию мышцы с конъюнктивой, новообразованные сосуды обильно питают зону рубцевания, все это затрудняет выделение мышцы в случае повторного вмешательства. Следовательно, если изначально планируется многоэтапное лечение, стоит отдать предпочтение лимбальному доступу.

В хирургии косоглазия нами наиболее часто используются два доступа: вертикальный конъюнкти- вальный и лимбальный с одним вспомогательным радиальным разрезом в направлении верхнего века.

Конъюнктивальный вертикальный (прямой) доступ: конъюнктива надсекается в 5–6 мм от лимба, насечка расширяется в обе стороны до 7–9 мм. Тенонова оболочка может рассекаться одномоментно или, что чаще, вторым этапом. Плюсами данного доступа являются: хорошая визуализация, удобный захват мышцы, хорошее сопоставление тканей после манипуляций на мышцах, возможность одномоментного доступа к двум мышцам без проведения дополнительного разреза. К очевидным недостаткам можно отнести достаточно грубое рубцевание над мышцей, что затрудняет к ней доступ при возможных повторных хирургических вмешательствах. Для уменьшения грубого рубцевания мы применяем непрерывный двухрядный шов (отдельно адаптируется тенонова капсула, а затем конъюнктива). При таком разрезе использование шовного материала максимальное [3].

Лимбальный доступ: выполняется радиальный разрез сверху длиной не более 7 мм до лимба, бранши ножниц вводятся параллельно лимбу по обнаженной склере для освобождения конъюнктивы от склеры, и выполняется разрез параллельно лимбу в 1 мм от него в проекции места прикрепления прямых глазодвигательных мышц на протяжении двух часов (например, от 2–4 или от 8–10) [6]. Положительными моментами такого доступа являются хорошая визуализация тканей и легкость манипуляций с ними. Сопоставление краев раны производится одним-двумя погружными узловыми швами по лимбу. Рубцовые изменения в послеоперационном периоде минимальны.

Однако, по нашим наблюдениям, именно при таком доступе возможно проявление достаточно выраженного роговичного синдрома. Для исключения развития такого осложнения в послеоперационном периоде нами разработан способ фиксирования лимбального разреза [9]. Фиксация заключается в наложении двух узловых швов рассасывающейся нитью на радиальный разрез. При этом первый шов накладываем у лимба как внутренний, с погружением концов нити в послеоперационную рану за счет оставления концов нити не менее 5 мм (чтобы концы нити не раздражали роговицу), второй узловой шов накладываем в 3 мм от первого для фиксации концов нити первого шва. Кроме того, отметим следующую особенность: вследствие малого количества шовного материала и его локализации часто при таком доступе нити самостоятельно удаляются из глаза на 5–7-е сутки, что уменьшает послеоперационную реакцию.

Цель: сравнительный анализ двух видов хирургических доступов, используемых при хирургии косоглазия: вертикального и лимбального Г-образного.

Материал и методы. Проведен анализ хирургического лечения косоглазия у 137 пациентов (205 глаз) в возрасте от 4 до 15 лет, разделенных на две возрастные группы (4–7 лет и 8–15 лет) и прооперированных по поводу косоглазия на прямых и косых мышцах глазного яблока (табл. 1). Возрастные группы выбраны с учетом особенностей анатомического строения глаз, социальных факторов (зрительная нагрузка, вступление в школьный возраст). В младшей группе было 48 человек (84 глаза), в старшей — 99 человек (121 глаз).

Дооперационное обследование включало стандартное офтальмологическое и страбологическое исследование: определение угла косоглазия в 9

Таблица 1

Распределение пациентов в зависимости от возраста и типа доступа к мышцам глазного яблока

|

Доступ к мышцам глазного яблока |

Возраст |

Итого |

|

|

4–7 лет |

8–15 лет |

||

|

Вертикальный |

52 (25,4%) |

91 (44,4%) |

143 (69,8%) |

|

Лимбальный |

32 (15,6%) |

30 (14,6%) |

62 (30,2%) |

Таблица 2

Особенности операционных доступов к глазодвигательным мышцам при хирургическом лечении косоглазия

Полученные в результате исследований результаты обрабатывались методом вариационной статистики с помощью компьютерной программы Statistica 10.0 (StatSoft, Inc.). Формат представления данных М±σ, где М — среднее значение, а σ — стандартное отклонение. С учетом того, что все исследуемые показатели соответствовали нормальному распределению (тест Колмогорова — Смирнова), в работе использованы параметрические методы статистики. Для определения различий между полученными результатами в различные сроки наблюдения относительно исходных значений в каждой группе применяли t-критерий Стъюдента для повторных измерений (зависимых выборок). При его величине от 2,0 и выше и показателе значимости различий p<0,05 различие расценивалось как статистически значимое.

Результаты. При хирургии доступ к операционному полю осуществлялся вертикальным разрезом в 143 случаях (69,8%), лимбальным в 62 (30,2%). На мышцах выполнялись следующие операции: срединная тенорафия, миопластика, срединная теномиоэктомия, Z-образная миотомия, передняя транспозиция. Для герметизации конъюнктивального разреза использовался синтетический рассасывающийся шовный материал — викрил 8/0. Послеоперационные осмотры проводились на 1-е, 7-е сутки после операции, через 2 недели, через 1 и 6 месяцев после операции.

Выполняя ослабляющие операции с лимбальным доступом, при его адаптации необходимо выполнять умеренное натяжение конъюнктивы, что в послеоперационном периоде может привести к прорезанию швов. Напротив, при выполнении операций усиливающего типа адаптация послеоперационного разреза проходит свободно, без натяжения и соответственно без риска дезадаптации послеоперационной раны.

При хирургическом лечении косоглазия наличествуют определенные особенности операционных доступов к глазодвигательным мышцам (табл. 2).

В послеоперационном периоде сравнивались: состояние комфорта, реакция на шовный материал, необходимость его удаления, роговичный синдром, инъекция глазного яблока, рубцевание.

Гиперемия и отек слизистой в группе с лимбаль-ным доступом уменьшались значительно быстрее и полностью проходили через 14 дней после хирургии, в то время как в группе с вертикальным конъюнктивальным доступом гиперемия сохранялась до 28 дней. Различие между средними значениями (M±m) в продолжительности гиперемии и отеке слизистой между группой с лимбальным доступом (12,2±0,14 суток) и вертикальным конъюнктивальном доступом (24,5±0,15 суток) было статистически значимыми (p<0,001).

Однако в 3 случаях (4,8%) при лимбальном доступе имелись проявления роговичного синдрома, причем все случаи наблюдались в младшей возрастной группе. Возможно, это связано с характерологическими особенностями детей и трудностями в выполнении рекомендаций, в частности с закапыванием капель.

Реакция на шовный материал, проявляющаяся локальной гиперемией, отеком конъюнктивы, фол-ликулезом, зудом, в группе с лимбальным доступом фиксировалась лишь в 2 случаях (3,2%), а в группе с вертикальным доступом в 23 случаях (16,1%). При этом в 19 случаях (13,3%) принято решение об удалении швов в максимально сжатые сроки (10– 14 дней после операции).

Субконъюнктивальные геморрагии в группе с вертикальным доступом встречались в 27 случаях (18,9%), а в группе с лимбальным доступом в 14 случаях (22,6%).

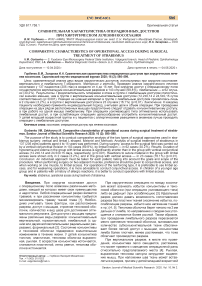

В группе с лимбальным доступом послеоперационный рубец формировался непосредственно у лимба и был практически незаметен, в то время как при вертикальном доступе рубец на конъюнктиве

А Б

Рис. 1. Рубцевание конъюнктивы через 1 неделю после операции: А — конъюнктивальный доступ; Б — лимбальный доступ

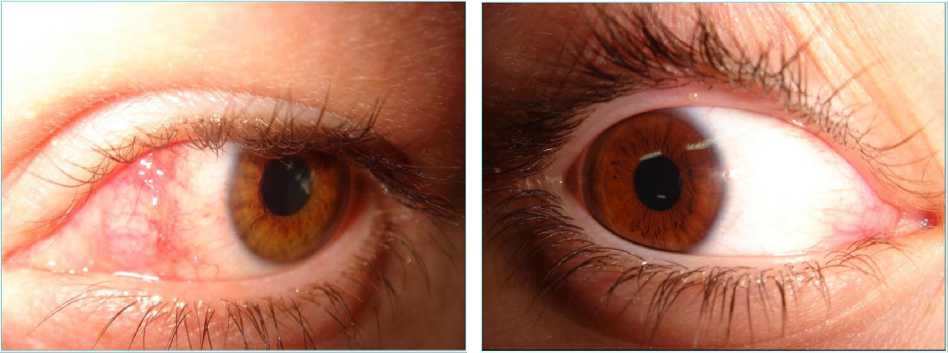

А Б

Рис. 2. Рубцевание конъюнктивы через 1 месяц после операции: А — конъюнктивальный доступ; Б — лимбальный доступ

был более грубым и сохранялся в течение всего периода наблюдения.

Обсуждение. Лимбальный доступ позволяет выполнить ретракцию конъюнктивы и теноновой оболочки одновременно единым блоком и осуществить прямой доступ к склере [10]. При этом меньше нарушаются межмышечные блоки, снижается вероятность ослабить связочный аппарат и тем самым ослабить действие мышцы. Поэтому данный доступ более целесообразен при выполнении операций, усиливающих действие глазодвигательных мышц. Кроме того, лимбальный доступ менее растяжим, облегчает послеоперационное сопоставление тканей [4] с меньшим использованием шовного материала [9]. Преимущество лимбального доступа по результатам данного исследования заключается также в достоверно меньшей продолжительности гиперемии и отеке слизистой после хирургического лечения косоглазия, а также в достоверно меньшем случае реакции на шовный материал. К очевидным недостаткам вертикального конъюнктивального доступа можно отнести достаточно грубое рубцевание над мышцей [3]. Преимущество вертикального конъюнктивального доступа отмечается при необходимости доступа к двум мышцам. В перспективе целесообразно провести сравнение с форникальным доступом. Ис- пользование такого доступа при операциях на глазодвигательных мышцах, по мнению оперировавших хирургов, технически несколько сложнее, чем традиционно используемых. Главное неудобство создает конъюнктивально-теноновая складка, которую необходимо отодвигать и удерживать во время манипуляции на мышце. Однако бесспорным преимуществом является отсутствие швов, рубцевание при данном виде доступа минимальное, косметический эффект также положительный [2].

Выводы:

-

1. К каждому пациенту необходимо применять индивидуальный подход, учитывая цели и объем проводимой операции.

-

2. При выполнении операции на двух рядом расположенных мышцах предпочтение следует отдавать конъюнктивальному доступу, а при работе на одной мышце лимбальному.

-

3. При операциях усиливающего типа предпочтительнее использовать лимбальный доступ, при ослабляющих же операциях целесообразнее применять конъюнктивальный доступ.

-

4. У детей младшей возрастной группы и у пациентов с аллергическими реакциями в анамнезе лучше проводить операции с лимбальным доступом.

Список литературы Сравнительная характеристика операционных доступов при хирургическом лечении косоглазия

- Феррис Д.Д., Дейвис П.И. Дж. Хирургия косоглазия. М.: Логосфера, 2014; 323 с.

- Жукова О.В. Новый хирургический доступ при операциях на глазодвигательных мышцах. В кн.: Офтальмология: итоги и перспективы: тезисы науч.-практ конф. офтальмологов с междунар. участием. М., 2015; с. 60-2.

- Жукова О.В. Способ разреза теноновой капсулы при хирургическом лечении косоглазия и нистагма. В кн.: X Съезд офтальмологов России: тезисы конф. М., 2015; с. 278.

- Аветисов Э.С. Операции на глазных мышцах: руководство по глазной хирургии. М.: Медицина, 1988; с. 425-64.

- Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977; с. 279-80.

- Способ доступа к глазодвигательным мышцам при хирургии косоглазия: патент на изобретение/В. П. Фокин, В.М. Горбенко. Номер патента: 2708494. Страна: Россия. Год публикации: 2019.

- Фокин В.П., Горбенко В.М. Лимбальный доступ к мышцам горизонтального действия в хирургическом лечении косоглазия. В кн.: Новые технологии в пластической хирургии придаточного аппарата при травмах глаза и орбиты в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф: сб. науч. трудов. М., 2007; с. 116-8.

- Жукова О.В., Малов В.М., Николаева Г.А. Характер заживления разрезов конъюнктивы в зависимости от их расположения и способа фиксации краев: экспериментально-клиническое исследование. Вестник Оренбургского государственного университета 2011; 133 (14): 125-8.

- Способ фиксирования лимбального разреза при хирургии косоглазия: патент на изобретение/В. П. Фокин, В.М. Горбенко. Номер патента: 2713109. Страна: Россия. Год публикации: 2020.

- Хойт К.О., Тейлор Д. Детская офтальмология. М.: Бином, 2016; т. 2; с. 1044-77.