Сравнительная характеристика современных сортов яровой и озимой пшениц в связи с селекцией на высокую и качественную урожайность зерна в условиях Центрально-Черноземного региона России

Автор: Амелин А.В., Чекалин Е.И., Заикин В.В., Мазалов В.И., Городов В.Т., Икусов Р.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 (81), 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты сравнительного анализа современных сортов яровой и озимой пшениц с целью выявления перспективных для возделывания в производстве и использования в селекции на высокую и качественную урожайность. Выявлено, что основными достоинствами сортов озимой пшеницы являются высокая и относительно стабильная урожайность по годам, а у сортов яровой пшеницы - высокие хлебопекарные качества зерна и повышенная устойчивость к засухе на начальных этапах развития. Современные сорта озимой пшеницы формировали урожайность зерна в среднем на 20% больше, по сравнению с пшеницей яровой. В годы исследований ее величина у озимой пшеницы колебалась в интервале от 3,7 до 5,5 т/га, а у яровой - от 2,0 до 4,6 т/га. В тоже время, содержание белка в зерне сортов яровой пшеницы было в среднем на 1% выше и варьировало от 15,0 до 16,8%. Во многом схожие результаты получены и по содержанию в зерне клейковины. У сортов яровой пшеницы ее значение в годы исследований варьировало от 23,8 до 29,3%, а у озимой пшеницы - от 21,1 до 28,5%. Современные сорта яровой пшеницы имели определенное преимущество и по устойчивости к засухе на начальных этапах развития. При этом, в генофонде каждой культуры выявлены генотипы, которые имеют сопоставимую высокую урожайность и качество зерна, а также устойчивость к недостатку влаги, поэтому могут рассматриваться, как перспективный исходный материал для селекции. У яровой пшеницы таковыми являются Воронежская 18, Йолдыз и Дарья, а у озимой пшеницы - Памяти Федина и Ариадна. В целом подтвержден вывод о перспективности селекции пшеницы на сочетание урожайности и качества зерна и, что яровую пшеницу, по-прежнему, следует рассматривать как страховую культуру, особенно для получения качественного продовольственного зерна.

Озимая пшеница, яровая пшеница, селекция, сорт, урожайность, засухоустойчивость, качество зерна, белок, клейковина

Короткий адрес: https://sciup.org/147230693

IDR: 147230693 | УДК: 633.1"321" | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2019.6.9

Текст научной статьи Сравнительная характеристика современных сортов яровой и озимой пшениц в связи с селекцией на высокую и качественную урожайность зерна в условиях Центрально-Черноземного региона России

Вве^ение. Необходимость возделывания яровой и озимой пшеницы обусловлена, пре^де всего, огромной потребностью в высококачественном сырье для хлебопекарной и пищевой промышленности. B силу этого её значение на мировом продовольственном рынке будет только возрастать [1, 2].

Для обеспечения устойчивого и эффективного развития продовольственного рынка России в основных зерносеющих регионах страны весьма ва^но знать реальные возмо^ности растений яровой и озимой пшеницы, которые способны максимально реализовывать свой генетический потенциал продуктивности. B связи с этим, нами было проведено сравнительное изучение современных сортов озимой и яровой пшениц в условиях экологического испытания на Шатиловской СХОС, результатам которого и посвящена данная научная статья.

Цель иссле^ований – выявить биологические и хозяйственные достоинства и недостатки растений у современных сортов озимой и яровой пшениц, определить перспективы их использования.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования проводились на базе ЦКП «Генетические ресурсы растений и их использование» ФГБОУ BO Орловский Г^У в рамках совместного проекта по селекции с Шатиловской СХОС ФГБНУ

ФНЦ ЗБК и Белгородским Г^У имени В.Я. Горина и в соответствии с тематическим планом-заданием Министерства сельского хозяйства РФ.

Экологическое испытание опытного материала осуществлялось на опытном поле Шатиловской СХОС, а морфофизиологический анализ, структура и качество уро^ая выполнялись в лабораториях ЦКП «Генетические ресурсы растений и их использование» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.

Объектом исследований являлись сортообразцы яровой и озимой пшеницы из ведущих селекционных центров России. Выращивание осуществлялось по общепринятой технологии для региона. Площадь делянки составляла 25 м2, размещение - систематическое со смещением, повторность 3-4-х кратная.

Биохимические показатели качества (содер^ание белка, клейковины) определяли на анализаторе зерна марки Infratec 1241 швейцарской фирмы FOSS.

Учеты и наблюдения проводились в соответствии с общепринятыми методиками [3, 4].

Метеоусловия во время вегетации растений в годы исследований заметно различались. В 2014 году вторая и третья декады апреля были теплее обычного на 0,1-1,6°С., а май - на 1,4°С, на фоне повышенного увлажнения - количество осадков превышало среднемноголетнюю норму на 25%. Но июнь был засушливым и ^арким - количество осадков выпало на 48% меньше, от среднемноголетней нормы при температуре воздуха на 1,2-2,4°С выше ее значения.

Погодные условия в течение вегетационного периода 2015 года характеризовались неравномерным распределением осадков и перепадами температуры. В апреле температура воздуха была на 1,9ºС ни^е, а количество осадков на 45% больше среднемноголетней нормы. В мае температура воздуха и количество осадков, наоборот, превышали на 3,2ºС и на 24% соответственно среднемноголетние показатели. В июне среднесуточные температуры были близкими к среднемноголетним данным, при большом избытке влаги - осадков выпало 155% к среднемноголетней норме. Из-за сильного ветра, который пришелся на 3 декаду июня, посевы сильно полегли.

В 2016 году в третьей декаде апреля было холоднее обычного на 4ºС, а количество осадков выпало на 34% меньше среднемноголетней нормы. В мае и в июне температура воздуха и количество осадков так^е были ни^е нормы в среднем на 1,3ºС и 53,5%. Лишь в июле и в августе отмечалось теплее обычного на 0,8°С и на 3°С, соответственно.

В 2017 году апрель также был холоднее обычного на 3,5°С, а количество осадков выпало 111% среднемноголетней нормы, тогда как в мае температура воздуха была выше на 4,1ºС, а количество осадков на 31% меньше обычной нормы. Более экстремальная погода отмечалась в июне: температура воздуха была ниже на 0,9°С, а количество осадков на 72% среднемноголетних значений. Июль же был теплее и влажнее обычного - температура воздуха была выше на 3,1 °С, а количество осадков на 44% среднемноголетнею норму.

В 2018 году погодные условия были еще экстремальнее, особенно в первую половину вегетационного периода: температура воздуха была выше (в апреле на 2,1°С, в мае - на 3,2°С, в июне - на 1,2°С), а количество осадков ниже: в апреле - на 10,0 мм, в мае на 19,0 мм, а в июне - на 56,0 мм по сравнению со среднемноголетними значениями.

Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью современных компьютерных программ с использованием методических рекомендаций Б.А. Доспехова (1985) [5] .

Результаты и обсуждение. Благодаря достижениям селекции уро^айность зерна яровой и озимой пшениц в Центральном и ЦентральноЧерноземном регионе России выросла в последние годы до 6 т/га, а в определенных условиях у отдельных сортов она мо^ет достигать 10,0 т/га и более [6-8].

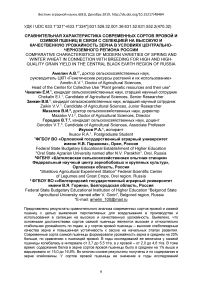

По результатам проведенных нами исследований, уро^айность зерна у современных сортов озимой пшеницы в условиях экологического испытания на Шатиловской СХОС составляла в годы исследований в среднем 4,4 т/га, тогда как у сортов яровой пшеницы при тех ^е условиях она формировалась на уровне 3,5 т/га, то есть была на 20% меньше Интервал генотипического варьирования уро^айности зерна у озимой пшеницы находился в пределах 2,6-5,5 т/га, а у яровой пшеницы – 2,4-4,5 т/га. Максимальная уро^айность зерна в благоприятных погодных условиях вегетации составляла в среднем 7,6 т/га – у озимой пшеницы и 5,0 т/га – у яровой пшеницы [8]. Причем, сорта яровой пшеницы в целом формировали не только более низкую, но и менее стабильную уро^айность зерна. В годы исследований ее величина у яровой пшеницы варьировала от 2,0 до 4,6 т/га, а у озимой пшеницы – от 3,7 до 5,5 т/га (рис.1).

2014 2015

Яровая пшеница

2016 2017 2018

Озимая пшеница

Рисунок 1 – Уро^айность зерна яровой и озимой пшеницы в среднем по изученным сортам в годы испытания на Шатиловской СХОС

Тем не менее, в определенных условиях уро^айность яровой пшеницы вполне мо^ет быть сопоставима с уро^айностью озимой пшеницы, что позволяет ее рассматривать как страхующую культуру [9].

В наших опытах это отмечалось в 2015 и 2017 годы, когда во время колошения, цветения и формирования зерновок (июнь) выпало ограниченное количество осадков – ни^е многолетней нормы в среднем на 28,5%. Очевидно, это мо^но объяснить лучшей устойчивостью яровой пшеницы к недостатку влаги по причине образования у растений большего количества зародышевых корней, по сравнению с озимой пшеницы. Рядом ученых данное свойство рассматривается в качестве селекционного показателя при отборе исходного материала на засухоустойчивость [10, 11].

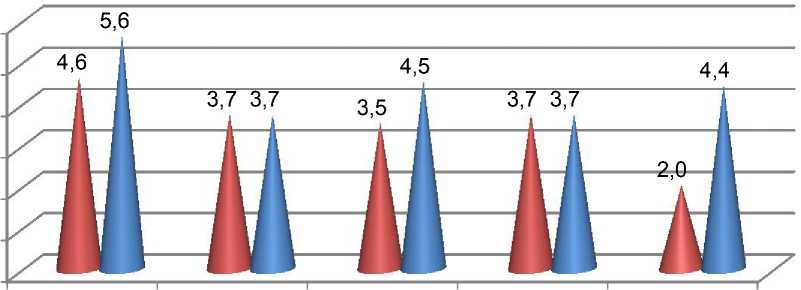

Проведенные нами лабораторные опыты показали, что современные сорта яровой пшеницы на ранних этапах развития имеют определенное преимущество и по устойчивости к осмотическому стрессу. Значения всхо^ести семян на растворе сахарозы у сортов и селекционных линий яровой пшеницы оказались в среднем на 10% выше, чем у сортов озимой пшеницы (рис. 2).

□ Селекционные линии яровой пшеницы

-

□ Сорта озимой пшеницы

Рисунок 2 – Сравнительная оценка устойчивости к осмотическому стрессу сортов яровой и озимой пшеницы

^нализ распределения сортов по группам устойчивости выявил, что доля высокоустойчивых сортов в общем их числе у сортов яровой пшеницы на 8,9% больше, чем у озимой, а доля высоко и среднеустойчивых в сумме составляет 65%, тогда как у озимой пшеницы – 46,4 %.

Среди изученных сортов яровой пшеницы наиболее высокой засухоустойчивостью на ранних этапах развития характеризовались Вороне^ская 18, Дарья, Йолдыз, Вятчанка, Тулайковская 110, Любава – всхо^есть их семян на растворе сахарозы находилась в пределах 72-88%, по сравнению с прорастанием на воде (табл. 1).

Таблица 1 – Оценка относительной засухоустойчивости сортов яровой пшеницы (% семян, проросших на растворе сахарозы по отношению к контролю)

|

Высокоустойчивые |

Среднеустойчивые |

Устойчивость ни^е средней |

Неустойчивые |

||||

|

Вороне^ская 18 |

88 |

Кинельская Юбилейная |

70 |

Безенчукская Нива |

50 |

Безенчукская 210 |

30 |

|

Дарья |

86 |

Донская нива |

70 |

Фаворит |

47 |

Безенчукская 209 |

14 |

|

Вятчанка |

85 |

Злата |

68 |

Биора 2 |

39 |

||

|

Йолдыз |

81 |

Экада |

68 |

Кинельская 60 |

38 |

||

|

Тулайковская 110 |

80 |

^гата |

60 |

Донская Элегия |

33 |

||

|

Любава |

72 |

Юбилейная 80 |

60 |

||||

|

Башкирская 28 |

58 |

||||||

У сортов озимой пшеницы лучшими показателями засухоустойчивости на ранних этапах развития характеризуются Богданка, ^риадна, Чернозёмка 88, Вяземка, Находка, Памяти Федина (табл. 2).

Таблица 2 – Оценка относительной засухоустойчивости сортов озимой пшеницы (% семян, проросших на растворе сахарозы по отношению к контролю)

|

Высокоустойчив |

Среднеустойчив |

Устойчивость ни^е средней |

Неустойчивые |

||||

|

Богданка |

82 |

Ксения |

59 |

Бунчук |

50 |

Черноземка 115 |

25 |

|

^риадна |

65 |

Синтетик |

58 |

Писанка |

49 |

Немчиновская 24 |

25 |

|

Черноземка 88 |

65 |

Немчиновская 57 |

54 |

Инна |

47 |

Капризуля |

20 |

|

Вяземка |

65 |

Казачье |

52 |

Корочанка |

44 |

^ксинит |

16 |

|

Находка |

63 |

Московская 39 |

51 |

^скет |

41 |

||

|

Памяти Федина |

61 |

Багира |

51 |

Капитан |

41 |

||

|

Благодарка |

40 |

||||||

|

Марафон |

35 |

||||||

|

Лагуна |

34 |

||||||

|

Крастал |

32 |

||||||

|

Базальт |

32 |

||||||

|

Зерноградская 11 |

32 |

||||||

Причем, в генофонде ка^дой культуры выявлены генотипы, которые отличаются и высокой устойчивостью к недостатку влаги, и сопоставимой уро^айностью зерна, в силу этого могут рассматриваться, как перспективный исходный материал для селекции. У яровой пшеницы таковыми являются Вороне^ская 18, Йолдыз и Дарья; у озимой пшеницы – Памяти Федина и ^риадна.

Однако, для сельскохозяйственного производства ва^но, чтобы новые сорта пшеницы формировали не только высокий и стабильный, но и качественный уро^ай зерна, пре^де всего, из-за востребованности хлебопекарных качеств. Достичь данной цели за счет сорта и технологии, по-видимому, будет не просто, ввиду существующей отрицательной зависимости ме^ду двумя этими признаками [12] и значительным влиянием на показатели качества зерна погодных условий [13-15].

Тем не менее, практика показывает, что эта проблема все ^е мо^ет быть преодолена средствами селекции. Сандухадзе Б.И. с соавторами (2016), при сопоставлении средней уро^айности и качества зерна у сортов по годам наблюдали разнонаправленные их изменения: при более низкой уро^айности содер^ание клейковины повышалось, а при высокой уро^айности, наоборот, сни^алось. В засушливые годы при низкой уро^айности содер^ание клейковины увеличивалось. По их мнению, однотипная изменчивость по средним показателям изучавшихся признаков отра^ает видовую адаптивность на внешние факторы, различия ^е по сортам свидетельствуют о результатах селекции. Это позволило им сделать вывод о перспективности селекции озимой пшеницы на сочетание уро^айности и качества зерна [16].

В наших опытах, так^е были получены доказательства о перспективах селекции на высокую уро^айность и качество зерна. Среди изученных сортов озимой пшеницы высокую и качественную уро^айность зерна формировали Памяти Федина, Московская 40, ^риадна, которые могут рассматриваться селекцией культуры в качестве перспективного исходного материала.

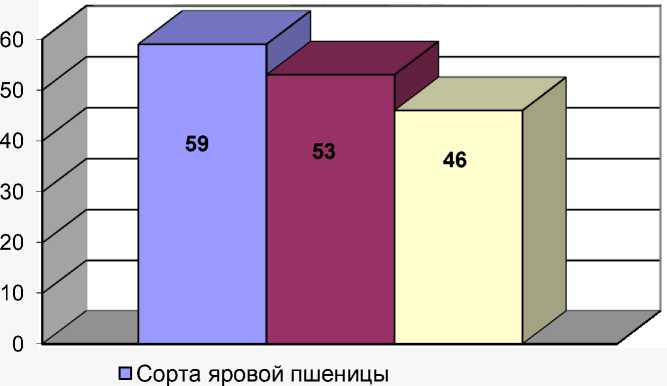

В решении проблемы получения уро^айности высокого качества еще больший интерес для производства представляют сорта яровой пшеницы. В годы исследований содер^ание белка в их зерне было в среднем на один процент выше, чем у озимой пшеницы и варьировало от 15,0 до 16,8%. Наиболее существенное преимущество отмечалось в 2014 и 2018 годы – в среднем на 2%, а в 2015 году сорта яровой пшеницы формировали не только более качественный по содер^анию белка уро^ай, но и одинаковый по величине с озимой пшеницей (рис. 3).

-

■ Яровая пшеница ■ Озимая пшеница

Рисунок 3 – Среднее содер^ание белка в зерне по изученным сортам яровой и озимой пшеницы в годы исследований, %

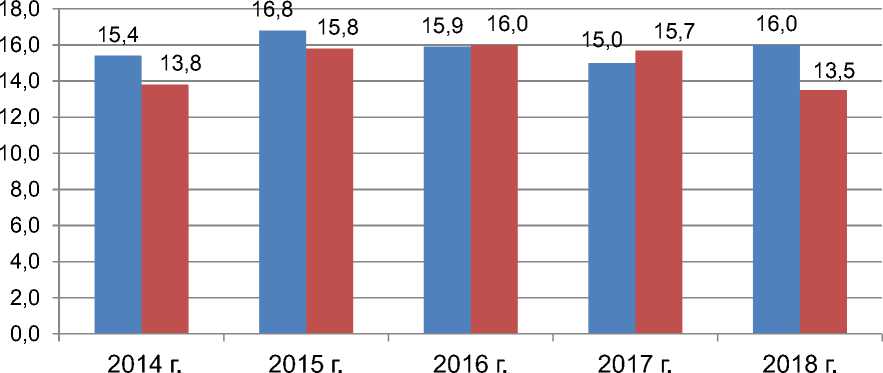

Во многом схо^ие результаты получены и по содер^анию в зерне клейковины. У сортов яровой пшеницы ее значение в годы исследований варьировало от 23,8 до 29,3%, а у озимой пшеницы – от 21,1 до 28,5%, соответственно (рис. 4).

35,0

30,0

0,0

29,3 28,5

27,9

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

2014 г. 2015 г.

-

■ Яровая пшеница

27,5

2016 г.

28,0

2017 г.

-

■ Озимая пшеница

28,4

2018 г.

Рисунок 4 – Среднее содер^ание клейковины в зерне по изученным сортам яровой и озимой пшеницы в годы исследований, %

У яровой пшеницы наибольшим содер^анием в зерне белка и клейковины отличались сорта ^гата, Рима, Вольнодонская, а у озимой пшеницы – Московская 40, Бригада, Московская 39. Причем сорта яровой пшеницы Иделле, Кинельская Юбилейная, Йолдыз формировали не только наиболее качественный, но и высокий уро^ай зерна,

Выво^ы. Таким образом, биологический потенциал современных сортов яровой и озимой пшеницы позволяет в условиях Центрально-Черноземного региона России получать высокий и качественный уро^ай зерна, пригодный на продовольственные цели. Основными достоинствами сортов озимой пшеницы является высокая и относительно стабильная уро^айность по годам, а у сортов яровой пшеницы – повышенная устойчивость к засухе на начальных этапах развития и высокие хлебопекарные качества, что позволяет рекомендовать возделывать данную культуру в регионе наравне с озимой пшеницей.

Для дальнейшего повышения эффективности сельскохозяйственного производства, у сортов озимой пшеницы актуально на начальных этапах развития повысить способность зерновок оттягивать труднодоступную влагу из почвенного комплекса, в связи с появившейся в последние годы тенденцией острого дефицита атмосферных осадков в августе-сентябре.

Весьма перспективным направлением в селекции культуры на уро^айность и качество мо^ет оказаться и повышение фотосинтетической активности листьев в период формирования зерновок. Ме^ду интенсивностью фотосинтеза, содер^анием клейковины и белка нами выявлена поло^ительная связь, особенно значимая в условиях вегетации с ограниченным количеством осадков, что наблюдалось в 2015 и 2018 годах. В 2015 г. коэффициент корреляции интенсивности фотосинтеза с содер^анием белка составлял +0,86, с содер^анием клейковины – +0,82, а в 2018 г. его значение было равно +0,76 и +0,71, соответственно.

У яровой ^е пшеницы поднять существенно эффективность производства мо^но, к примеру, путем увеличения у новых сортов адаптивности к различным условиям освещения, используя для этого разработанный нами специальный способ (патент № 2694197 от 09.07.2019 г.).

Список литературы Сравнительная характеристика современных сортов яровой и озимой пшениц в связи с селекцией на высокую и качественную урожайность зерна в условиях Центрально-Черноземного региона России

- Шпаар Д.И. Зерновые культуры. Мн.: ФУ Аинформ, 2000. 421 с.

- Значение озимой и яровой пшеницы в производстве продуктов питания / Н.В. Долгополова, В.А. Скрипин, О.М. Шершнева, Ю.В. Алябьева // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2009. Т. 5. № 5. С. 52-56.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск первый. Общая часть / Под общей редакцией председателя государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при МСХ СССР, доктора с.-х. наук М.А. Федина. М., 1985. 269 с.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск второй. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры. М., 1989. 194 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.