Сравнительная характеристика свойств целинного, пахотного и залежного чернозема типичного Курской области

Автор: Мамонтов В.Г., Артемьева З.С., Лазарев В.И., Родионова Л.П., Крылов В.А., Ахметзянова Р.Р.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 101, 2020 года.

Бесплатный доступ

Аналитические данные свидетельствуют о том, что длительное экстенсивное сельскохозяйственное использование чернозема типичного Курской области (Haplic Chernozem) вызывает неблагоприятные изменения некоторых его свойств. Это касается в первую очередь содержания гумуса и структурного состояния чернозема. Под влиянием бессменной озимой пшеницы (54 года) потери гумуса составили 24% от его содержания в целинной почве. Под влиянием бессменной кукурузы (54 года) потери гумуса достигли 32%, а под влиянием бессменного пара (54 года) - 48%. В результате минерализации гумуса, являющегося одним из основных агрегирующих агентов, ухудшилась водоустойчивость структуры чернозема. Количество водоустойчивых агрегатов в вариантах с бессменной озимой пшеницей и бессменной кукурузой уменьшилось по сравнению с целинным черноземом (на 30% и 39% соответственно). С точки зрения водоустойчивости структура чернозема трансформировалась в агроценозах с “избыточно высокой” в “хорошую”. Под влиянием бессменного пара содержание водоустойчивых агрегатов уменьшилось на 75%, а структура стала “неводоустойчивой”...

Чернозем типичный целинный, бессменная озимая пшеница, бессменная кукуруза, бессменный пар, залежь, общий гумус, обменный кальций

Короткий адрес: https://sciup.org/143171135

IDR: 143171135 | УДК: 631.445.4(470.23) | DOI: 10.19047/0136-1694-2020-101-182-201

Текст научной статьи Сравнительная характеристика свойств целинного, пахотного и залежного чернозема типичного Курской области

Черноземная зона является важнейшим земледельческим регионом России. Именно в пределах черноземной зоны, особенно в центральной ее части, благоприятный для большинства сельскохозяйственных культур гидротермический режим сочетается с высоким потенциальным плодородием почв. Поэтому, несмотря на то, что площадь черноземных почв России составляет всего около 120 млн га или лишь 7% площади страны, здесь размещено более половины пахотных угодий и производится около двух третей всей сельскохозяйственной продукции (Щеглов, 2017). В связи с этим главная задача сельскохозяйственного производства заключается в том, чтобы не только получать высокие гарантированные урожаи возделываемых культур, но и не допустить снижения плодородия черноземов. Эта задача первостепенной важности, поскольку замена естественного почвообразовательного процесса на естественно-антропогенный почвообразовательный процесс влечет за собой ряд необратимых изменений в функционировании черноземов, что отражается на их режимах и свойствах. В первую очередь это связано с заменой естественной травянистой растительности культурными растениями агроценозов. В результате этого, в зависимости от возделываемой культуры, системы удобрений, урожая и способа уборки, масштабы ежегодного растительного опада, поступающего в пахотные почвы, снижаются в 2–8 раз (Лебедева и др., 2013; Фокин, 1996). На этом фоне возрастает аэрация почвенного профиля, обусловленная ежегодными механическими обработками почвы, что ведет к снижению коэффициентов гумифика- ции органических остатков и увеличению коэффициентов минерализации гумусовых веществ. В итоге в пахотных почвах содержание гумуса уменьшается (Чекмарев, Лукин, 2013; Чендев и др., 2011; Щеглов, 1999; Cade-Menun et al., 2017). В большинстве случаев потери гумуса в пахотных черноземах, по сравнению с целинными аналогами, составляют 20–40% (Щербаков, Васенев, 2000; Артемьева, 2008; Чендев и др., 2011). При этом основные потери гумуса, по мнению некоторых ученых, происходят из-за обработки почвы и в паровых полях (Van den Bygaart et al., 2011).

Уменьшение содержания гумуса в пахотных черноземах обычно сопровождается снижением емкости обмена и содержания обменных катионов (Медведев и др., 1983; Щербаков, Васенев, 2000) . При этом под пропашными культурами отмечается увеличение гидролитической кислотности, а под культурами сплошного сева – ее уменьшение (Медведев и др., 1983) .

В зависимости от генетических особенностей черноземов, возделываемой культуры и системы удобрений реакция среды может изменяться как в сторону подкисления, так и в сторону подщелачивания, хотя чаще происходит подкисление пахотных черноземов, особенно под влиянием минеральных удобрений (Чекмарев, Лукин, 2013; Черногоров и др., 2012; Щербаков, Васе нев, 2000) .

Уменьшение содержания гумуса и негативные изменения в почвенном поглощающем комплексе являются одной из причин неблагоприятной трансформации структурного состояния пахотных черноземов – явления, получившего практически повсеместное распространение (Мамонтов и др., 2013; Медведев и др., 1983; Щеглов, 1999; Щербаков, Васенев, 2000; Артемьева, 2008) . В результате этого в худшую сторону изменяется водно-воздушный режим черноземов, что отрицательным образом сказывается на их плодородии.

Плодородие черноземов во многом зависит от их обеспеченности элементами минерального питания, к числу важнейших из которых относятся фосфор и калий, выполняющие в растениях важные физиологические функции. Обобщение материалов, характеризующих динамику основных показателей плодородия почв Центрально-черноземных областей, показало снижение обеспе- ченности черноземов подвижными формами фосфора, тогда как содержание подвижного калия не претерпело существенных изменений (Чекмарев, Лукин, 2012; Артемьева и др., 2016).

В последние десятилетия проблема ухудшения свойств и режимов пахотных черноземов обострилась. Связано это с отказом сельхозпроизводителей от севооборотов и ориентацией на узкую специализацию и даже на длительное бессменное возделывание одной культуры. Усугубляет ситуацию низкая культура земледелия и ненормированное использование тяжелой сельскохозяйственной техники, ограниченное применение удобрений (или их полное отсутствие), в первую очередь органических, или же ненормированное внесение минеральных удобрений, содержащих одновалентные катионы (K+, Na+, NH 4 +), вызывающие негативные изменения в почвенном поглощающем комплексе и ухудшение физических свойств почв. Наряду с этим в конце прошлого века значительные площади пахотных земель России были выведены из активного сельскохозяйственного оборота, переведены в залежь и в настоящее время представляют собой территории, занятые естественной зональной растительностью. В настоящее время общая площадь бывших сельскохозяйственных угодий, перешедших в категорию залежи, составляет более 4.9 млн га (Государственный…, 2017) и является важным резервом увеличения площади пахотных земель. Поэтому оценка особенностей изменения свойств черноземов при длительном экстенсивном сельскохозяйственном использовании и при нахождении в залежи в течение четко установленного периода имеет важное практическое и научное значение.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования – среднесуглинистый чернозем типичный, согласно международной классификации, – Haplic Chernozem (Loamic, Pachic) (45 WRB, 2014) на лёссовидных отложениях с содержанием ила 18.4–22.9% (Когут и др., 2019) .

Образцы целинного чернозема отбирались в ЦентральноЧерноземном государственном биосферном заповеднике им. А.А. Алехина на некосимом участке Стрелецкой степи (N51.282072°; E36.131072°) из гумусово-аккумулятивного гори- зонта А1 (слой мощностью 5–25 см) в 3-кратной повторности. Верхний слой (5 см) представлял собой мощную дернину, более чем наполовину состоящую из корней травянистой растительности, поэтому в состав анализируемых образцов этот слой не включался.

Образцы пахотного чернозема типичного были отобраны на стационарном полевом опыте Петринского опорного пункта Курского НИИ АПП, заложенном в 1964 г. Изучались следующие варианты опыта: бессменная озимая пшеница без удобрений (54 года), бессменная кукуруза без удобрений (54 года), бессменный пар (54 года). Размер делянок 296 м2. В 1998 г. 2/3 участка пара было оставлено под бессменное парование, а 1/3 участка отведена под залежь (20 лет). Образцы отбирались из пахотного слоя мощностью 0–20 см.

В почвенных образцах определяли общий гумус по методу Тюрина, рНн 2 о, гидролитическую кислотность (Нг) – по методу Каппена, обменные кальций и калий – по методу Гедройца, подвижные Р 2 О 5 – по методу Чирикова, водорастворимый кальций, органофосфаты (Аринушкина, 1970) , водопептизируемый ил – по методу Качинского, агрегатный анализ – по методу Саввинова (Вадюнина, Корчагина, 1986) . Все показатели определяли в индивидуальных образцах в 3-кратной повторности и находили средние значения. Для нахождения НСР 05 использовали программный комплекс статистической обработки экспериментальных данных STRAZ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

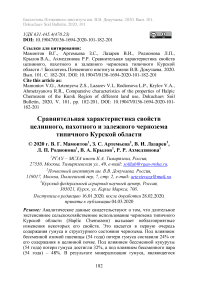

Длительное сельскохозяйственное использование чернозема типичного оказало заметное влияние на его свойства (табл. 1). Аналитические данные свидетельствуют, что наиболее обогащен органическим веществом чернозем варианта степь – 8.13% на массу почвы (табл. 1, рис. 1). В пахотных почвах содержание гумуса заметно ниже и уменьшается в следующей последовательности: бессменная озимая пшеница (6.2% на массу почвы) > бессменная кукуруза (5.5% на массу почвы) > бессменный пар (4.2% на массу почвы). Это в 1.3, 1.5 и 1.9 раза соответственно меньше по сравне- нию с целинным черноземом.

Согласно таблице показателей гумусного состояния почв (Орлов и др., 2004) , в целинном типичном черноземе содержание гумуса высокое, в черноземе под бессменной озимой пшеницей – среднее, а в черноземе под бессменной кукурузой и бессменным паром – ниже среднего. В целом под влиянием длительного экстенсивного сельскохозяйственного использования потери гумуса в черноземе увеличиваются в ряду: 24% (бессменное возделывание озимой пшеницы) < 32% (бессменное возделывание кукурузы) < 48% (в условиях бессменного пара).

Таблица 1. Влияние различных вариантов использования на химические свойства чернозема типичного Курской области

Table 1. Influence of different land use cases on chemical properties of typical Chernozem of Kursk region

|

Вариант |

Общий гумус, % |

Водорастворимый Са2+, мг-экв/100 г почвы |

Доступные |

Р 2 О 5 орг |

Р 2 О 5 орг Р 2 О 5 мин |

|

|

К 2 О |

Р 2 О 5 |

|||||

|

мг/кг почвы |

||||||

|

Некосимая степь |

8.13 |

0.80 |

181.00 |

58.60 |

360.00 |

6.10 |

|

Бессменная озимая пшеница |

6.18 |

1.00 |

173.60 |

147.20 |

265.10 |

1.80 |

|

Бессменная кукуруза |

5.54 |

0.75 |

119.70 |

113.30 |

325.50 |

2.90 |

|

Бессменный пар |

4.22 |

0.69 |

123.00 |

177.80 |

263.30 |

1.50 |

|

Залежь |

5.00 |

0.69 |

122.30 |

97.00 |

314.20 |

3.20 |

|

НСР 05 |

0.37 |

0.30 |

39.30 |

31.60 |

78.30 |

- |

Рис. 1. Влияние различных вариантов использования на содержание гумуса в черноземе типичном Курской области

Fig 1. Influence of different use cases on the humus content in Chernozem typical of the Kursk region

В результате перевода пара в залежь содержание гумуса в черноземе типичном за 20 лет увеличилось на 0.78%. Соответственно, прирост гумуса составил 0.039% в год. Близкие данные по темпам прироста гумуса при замене пашни залежью были получены для обыкновенных черноземов (Русанов, Тесля, 2012) . Несмотря на увеличение содержания гумуса при переводе бессменного пара в залежь, за истекший период (20 лет) его количество не только не достигло уровня целинного чернозема, но даже и уровня почв агроценозов. Содержание гумуса в черноземе залежи достигало 5.0% на массу почвы, что составляет 62% от его количества в целинном черноземе.

Важнейшим компонентом почвенного раствора черноземов является ион кальция. Доминирование кальция в почвенном растворе обеспечивает насыщенность им почвенного поглощающего комплекса, благоприятную реакцию среды, коагуляцию новообразованных гумусовых веществ и минеральных коллоидов. Гуматы кальция являются одними из главных факторов формирования агрономически ценных водоустойчивых агрегатов. Поэтому от режима кальция во многом зависят агрономические свойства черно- земов.

Длительное сельскохозяйственное использование чернозема не оказало существенного влияния на содержание водорастворимого кальция. Количество его изменяется от 0.69 мг-экв в черноземе бессменного пара и залежи до 1.0 мг-экв в варианте с бессменной озимой пшеницей (табл. 1).

В черноземе типичном содержится значительное количество обменного калия. Содержание его варьирует в пределах 119.7– 173.6 мг/кг почвы. Различное использование чернозема не оказало существенного влияния на содержание обменного калия, обеспеченность которым остается на высоком уровне (табл. 1).

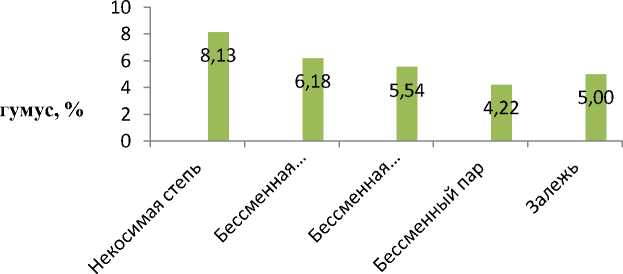

Содержание подвижного фосфора в целинном черноземе составило 58.6 мг/кг почвы. В пахотных почвах его содержание резко возрастает – до 113.3–177.8 мг/кг почвы и достигает высокого уровня обеспеченности (табл. 1). Обусловлено это минерализацией органического вещества и переходом органического фосфора в минеральные формы. Известно, что до 70–80% всех запасов фосфора в почвах приходится на долю его органических соединений (Орлов и др., 2004) . В целинном черноземе содержание органических форм фосфора самое высокое и составляет 360.0 мг/кг почвы (табл. 1).

Ежегодная вспашка сопровождается минерализацией гумуса, в результате чего содержание органических форм фосфора в почвах агроценозов снижается до 263.3–325.5 мг/кг почвы. В результате высвобождения органических форм фосфора происходит увеличение содержания его подвижных форм. При этом больше всего подвижных фосфатов содержится в черноземе бессменного пара, а в черноземе под бессменной кукурузой подвижного фосфора меньше, чем в варианте с бессменной озимой пшеницей (табл. 1). При переводе бессменного пара в залежь содержание подвижного фосфора снижается, что обусловлено активным включением его в состав органических соединений гумуса. Так, по сравнению с черноземом бессменного пара в черноземе залежи содержится в 1.2 раза больше органических форм фосфора. Тем не менее содержание подвижного фосфора в залежном черноземе остается более высоким, нежели в целинном черноземе (табл. 1, рис. 2).

Рис. 2. Влияние различных вариантов использования на содержание подвижногоР 2 О 5 в черноземе типичном Курской области.

Fig 2. Influence of different use cases on the content of mobile P 2 O 5 in the Chernozem typical of the Kursk region.

В пахотных почвах отмечено существенное снижение величины отношения содержания органических форм фосфора к минеральным формам фосфора (Р орг /Р мин ), которое образует ряд: 6.1 (степь) > 2.9 (бессменная кукуруза) > 1.8 (бессменная озимая пшеница). Это может свидетельствовать о более активном высвобождении фосфора из органических соединений под влиянием озимой пшеницы. Самая низкая величина отношения Р орг /Р мин – 1.5 отмечается в варианте бессменного пара, где произошла наиболее значительная минерализацией органического вещества почвы (табл. 1). В результате замены бессменного пара залежью происходит не только увеличение в почве гумуса, но и количества фосфора в его составе, вследствие чего отношение Р орг /Р мин увеличилось до 3.2.

Различные условия использования чернозема типичного неодинаково отражаются на его физико-химических и физических свойствах (табл. 2).

Таблица 2. Влияние различных вариантов использования на физикохимические и физические свойства чернозема типичного Курской области

Table 2. Influence of different land use cases on physical-chemical and physical properties of typical black soil of Kursk region

|

Вариант |

рНн 2 о |

Нг |

Обменный Са2+ |

Водоустойчивые агрегаты |

Водопеп-тизиру-емый ил, % |

|

|

мг-экв/100 г почвы |

% в почве |

средний диаметр, мм |

||||

|

Некосимая степь |

6.20 |

5.52 |

55.20 |

82.10 |

2.27 |

0.81 |

|

Бессменная озимая пшеница |

6.36 |

5.12 |

49.90 |

52.00 |

0.81 |

2.29 |

|

Бессменная кукуруза |

6.77 |

3.35 |

54.20 |

43.00 |

0.63 |

3.05 |

|

Бессменный пар |

6.42 |

4.38 |

48.50 |

7.60 |

0.47 |

3.81 |

|

Залежь |

6.22 |

5.41 |

50.40 |

60.50 |

1.20 |

1.82 |

|

НСР 05 |

0.07 |

0.69 |

4.70 |

2.60 |

0.19 |

0.39 |

Значения рНн 2 о исследуемых почв лежат в нейтральной области, тем не менее между вариантами наблюдаются некоторые различия. Самое низкое значение рНн 2 о – 6.20 наблюдается в целинном черноземе. В пахотных почвах реакция среды несколько возрастает: под влиянием бессменной озимой пшеницы и бессменного пара рНн 2 о увеличился на 0.16 и 0.22 единицы, а в варианте с бессменной кукурузой достиг 6.77. При переводе бессменного пара в залежь величина рНн 2 о уменьшилась до 6.22 (табл. 2), что отражает неодинаковое влияние растений на почву.

Схожим образом изменилась и величина гидролитической кислотности (табл. 2). В целинном черноземе она составила 5.52 мг-экв/100 г почвы. Под влиянием бессменной озимой пшеницы гидролитическая кислотность уменьшилась на 0.4, а бессменного пара – на 1.14 мг-экв/100 г почвы. Самая низкая величина гидролитической кислотности – 3.35 мг-экв/100 г почвы отмечается в варианте с бессменной кукурузой, где наблюдается и самое высокое значение рНн2о (табл. 2). Замена бессменного пара залежью сопровождается увеличением гидролитической кислотности до 5.41 мг-экв/100 г почв.

Ион кальция является важнейшим обменным катионом. Поэтому насыщенность им почвенного поглощающего комплекса имеет большое значение для создания и формирования благоприятных для культурных растений физико-химических и физических свойств почвы.

Для черноземов характерно высокое содержание обменного кальция (Медведев и др., 1983; Щеглов, 1999; Щербаков, Васенев, 2000) . В целинном черноземе типичном его количество составило 55.2 мг-экв/100 г почвы (табл. 2). В пахотных почвах содержится неодинаковое количество обменного кальция. В варианте с бессменной кукурузой количество обменного кальция находится на уровне чернозема целинного. В варианте с бессменной озимой пшеницей содержание обменного кальция снизилось до 49.9 мг-экв/100 г почвы, а под влиянием бессменного пара – до 48.5 мг-экв/100 г почвы. В залежном черноземе содержание обменного кальция составило 50.4 мг-экв/100 г почвы. В целом можно констатировать, что с учетом величины гидролитической кислотности в пахотном черноземе произошло уменьшение величины емкости обмена. В зависимости от особенностей использования чернозема емкость обмена уменьшилась на 3.17–7.84 мг-экв/100 г почвы.

Наиболее выражено это в условиях бессменного пара (табл. 2). Даже последующая трансформация бессменного пара в залежь хотя и способствует увеличению емкости обмена, тем не менее ее величина лишь приближается к показателям, характерным для вариантов с возделыванием сельскохозяйственных культур, и не достигает значений, свойственных целинному чернозему.

Большое значение для эффективного использования пашни имеет характер почвенной структуры, от качества которой непосредственно зависит водно-воздушный режим почвы и условия произрастания культурных растений. Для целинного чернозема характерно очень высокое содержание водоустойчивых агрегатов – 82.1% и водоустойчивость структуры является избыточно высокой (Вадюнина, Корчагина, 1986; Когут и др., 2019). Средний диаметр водоустойчивых агрегатов равен 2.27 мм.

Длительная ежегодная вспашка чернозема, сопровождающаяся механическим разрушением структурных отдельностей под воздействием сельскохозяйственной техники и минерализацией гумуса, привела к уменьшению содержания водоустойчивых агрегатов в почве. Их количество снижается от 43% (бессменная кукуруза) до 52% (бессменная озимая пшеница). Исходя из этого, можно предположить, что возделывание озимой пшеницы в течение длительного времени (54 года) имело менее выраженный негативный эффект на структуру почвы по сравнению с возделыванием кукурузы. В то же время водоустойчивость структуры чернозема в обоих случаях оценивается как хорошая. Наряду со снижением количества водоустойчивых агрегатов, по сравнению с таковым целинного чернозема, уменьшился и их средний диаметр: в 2.8 раза (бессменная озимая пшеница) и в 3.6 раза (бессменная кукуруза) (табл. 2).

Бессменный пар самым отрицательным образом повлиял на водоустойчивость структуры чернозема. Здесь сохранилось всего 7.6% водоустойчивых агрегатов, и структура стала неводоустойчивой. При этом, даже по сравнению с вариантами длительного (54 года) бессменного возделывания озимой пшеницы и кукурузы, средний диаметр водоустойчивых агрегатов в варианте с бессменным паром уменьшился в 1.7 и 1.3 раза соответственно.

Замена бессменного пара залежью способствовала заметному улучшению условий агрегирования почвенной массы. Это находит отражение в увеличении количества водоустойчивых агрегатов, которое достигает 60.5%, а также в трансформации исходной “неводоустойчивой” структуры в “отличную” с точки зрения водоустойчивости. Это сопровождается увеличением среднего диаметра водоустойчивых агрегатов в 2.6 раза по сравнению с таковым в варианте пара.

Содержание водопептизируемого ила является одним из показателей агрофизического состояния почвы. При повышенном содержании этой категории илистых частиц почва приобретает ряд неблагоприятных свойств. Во влажном состоянии увеличиваются вязкость и липкость, возрастает набухание почвенной массы, в результате чего ухудшается фильтрация, уменьшается количество воздухоносных пор и затрудняется газообмен почвенного воздуха с атмосферным.

Чернозем типичный характеризуется невысоким содержанием водопептизируемого ила (табл. 2). В целинном черноземе его количество составило 0.81%. В результате минерализации гумуса и разрушения почвенной структуры в почвах агроценозов количество водопептизируемого ила возрастает: до 2.29% (бессменная озимая пшеница) и 3.05% (бессменная кукуруза). Наиболее высоким содержанием водопептизируемого ила характеризуется варианте с бессменным паром – 3.81%. По-видимому, это обусловлено не только минерализацией гумуса и ежегодным механическим разрушением почвенной структуры в результате обработки почвы. Возможно, практически полное отсутствие поступления в почву свежего органического материала в течение столь длительного времени негативно влияет на условия склеивания тонкодисперсных частиц за счет органических веществ корневых выделений и новообразованных из растительных остатков гумусовых соединений. Благодаря этому в черноземе бессменного пара увеличивается количество неагрегированных тонкодисперсных частиц, пептизирующихся водой. При переводе бессменного пара в залежь содержание водопептизируемого ила снижается до 1 .82%, однако все равно остается более высоким, нежели в целинном черноземе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Длительное экстенсивное сельскохозяйственное использование чернозема типичного Курской области привело к существенному изменению его свойств. В пахотном черноземе произошло увеличение значений рН, содержания водопептизируемого ила и подвижного фосфора. В то же время содержание обменного кальция, органических форм фосфора и емкости обмена заметно уменьшилось. Наиболее существенные изменения произошли с содержанием гумуса и водоустойчивых агрегатов. В результате экстенсивного сельскохозяйственного использования содержание гумуса в черноземе типичном уменьшилось на 1 .95–3.91% или на

24–48% от его содержания в целинной почве, водоустойчивых агрегатов – на 30–75%, при этом средний диаметр водоустойчивых агрегатов стал меньше на 1.46–1.80 мм, содержание водопептизируемого ила возросло в 2.8–4.7 раза. Самые заметные негативные изменения произошли в черноземе бессменного пара. Они настолько глубокие, что при замене бессменного пара залежью в большинстве случаев свойства чернозема восстанавливаются лишь до уровня свойств почв агроценозов с постоянным возделыванием сельскохозяйственных культур. При этом восстановление содержания гумуса происходит медленно, со скоростью примерно 0.04% в год, что необходимо учитывать при регулировании гумусового состояния почв.

Impact of sampling depth on differences in soil carbon stocks in long-term Agroecosystem experiments // Soil Science Society America Journal. 2011. 75 (1). Р. 226–234.

Список литературы Сравнительная характеристика свойств целинного, пахотного и залежного чернозема типичного Курской области

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1970. 489 с.

- Артемьева З.С. Органические и органно-глинистые комплексы агрогенно-деградированных почв: Автореф. дис. … док. биол. наук. Москва, 2008. 48 с.

- Артемьева З.С., Кириллова Н.П., Силева Т.М., Сошникова Е.И. Органические и органо-минеральные составляющие фосфатного режима эродированных почв центра Русской равнины // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2016. Вып. 84. С. 75-100. DOI: 10.19047/0136-1694-2016-84-75-100

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.

- Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2016 году. М.: Росреестр, 2017. 220 с.

- Когут Б.М., Артемьева З.С., Кириллова Н.П., Яшин М.А., Сошникова Е.И. Компонентный состав органического вещества воздушно-сухих и водоустойчивых макроагрегатов типичного чернозема в условиях контрастного землепользования // Почвоведение. 2019. № 2. С. 161-170.

- DOI: 10.1134/S106422931902008X

- Лебедева И.И., Королева И.Е., Гребенников А.М. Концепция эволюции черноземов в условиях агроэкосистем // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2013. Вып. 71. С. 16-26.

- DOI: 10.19047/0136-1694-2013-71-16-26

- Мамонтов В.Г., Байбеков Р.Ф., Лазарев В.И., Юдин С.А., Цветков С.А., Таллер Е.Б. Изменение структурного состояния чернозема типичного Курской области под влиянием бессменных пара и озимой пшеницы // Земледелие. 2019. № 1. С. 7-10.

- Медведев В.В., Адерихин П.Г., Гаврилюк Ф.Я., Чесняк Г.Я. Физико-химические свойства черноземов // Русский чернозем - 100 лет после Докучаева. М.: Наука, 1983. С. 199-214.

- Орлов Д.С., Бирюкова О.Н., Розанова М.С. Дополнительные показатели гумусного состояния почв и их генетических горизонтов // Почвоведение. 2004. № 8 С. 918-926.

- Фокин А.Д. Идеи В.В. Докучаева и проблема органического вещества почв //Почвоведение. 1996. № 2. С. 187-196.

- Русанов А.М., Тесля А.В. Изменение основных свойств степных черноземов как результат их постагрогенной трансформации // Вестник ОГУ. 2012. № 6 (142). С. 98-101.

- Чекмарев П.А., Лукин С.В. Мониторинг плодородия пахотных почв центрально-черноземных областей России // Агрохимия. 2013. № 4. С. 11-22.

- Чендев Ю.Г., Смирнова Л.Г., Петин А.Н., Кухарук Н.С., Новых Л.Л. Длительное изменение содержания гумуса в пахотных черноземах центра Восточно Европейской равнины // Достижения науки и техники АПК. № 8. 2011. С. 6-9.

- Черногоров А.Л., Чекмарев П.А., Васенев И.И., Гогмадзе Г.Д. Агроэкологическая оценка земель и оптимизация землепользования. М.: Изд-во МГУ, 2012. 268 с.

- Щеглов, Д. И. Черноземы центра Русской равнины и их эволюция под влиянием естественных и антропогенных факторов / Д. И. Щеглов. М.: Изд-во "Наука", 1999. 214 с.

- Щеглов Д.И. Черноземы центральных областей России: современное состояние и направление эволюции // Черноземы Центральной России: генезис, эволюция и проблемы рационального использования. Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2017. C. 5-18.

- Щербаков А.П., Васенев И.И. Русский чернозем на рубеже веков // Антропогенная эволюция черноземов. Воронеж: Воронежский государственный университет. 2000. С. 32-67.

- Cade-Menun B.J., Bainard L.D., LaForge K., Schellenberg M., Houston B., Hamelc C. Long-term agricultural land use affects chemical and physical properties of soils from southwest Saskatchewan // Canadian Journal of Soil Science. 2017. 97(4). P. 650-666.

- Van den Bygaart A.J., Bremer, E., B.G. McConkey, B.H. Ellert, H.H. Janzen, D.A. Angers, M.R. Carter, Drury C.F., Lafond G.P., McKenzie R.H. Impact of sampling depth on differences in soil carbon stocks in long-term Agroecosystem experiments // Soil Science Society America Journal. 2011. 75 (1). Р. 226-234.