Сравнительная характеристика таксономического состава альгофлоры малых водотоков с различным уровнем антропогенной нагрузки

Автор: Кривина Елена Сергеевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье проведен анализ таксономического состава альгофлоры планктона в августе 2012 г. 2 малых водотоков ерика Икрянка и ерика Кисин Астраханской области, характеризующихся различной степенью антропогенной нагрузки. В работе рассмотрены различия качественного состава в открытой пелагической зоне и зоне фитали этих водотоков, произведена оценка условий существования в водотоках на основании ряда флористических коэффициентов, произведен подробный эколого-географический анализ.

Фитопланктон, флористический анализ, виды-индикаторы, сапробность

Короткий адрес: https://sciup.org/148205431

IDR: 148205431 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Сравнительная характеристика таксономического состава альгофлоры малых водотоков с различным уровнем антропогенной нагрузки

Дельта Волги — самая большая речная дельта в Европе. Она начинается в месте отделения от русла Волги рукава Бузан (в 46 км севернее Астрахани) и насчитывает до 500 рукавов, протоков и мелких речек. Основные рукава — Бахтемир, Камызяк, Старая Волга, Болда, Бузан, Ахтуба, Кигач (из них судоходна Ахтуба). Они образуют системы более мелких водотоков (шириной до 30-40 м и расходом воды менее 50 куб. м/с), составляющих основу русловой сети.

В верхней части преобладают крупные водотоки. Количество мелких водотоков увеличиваются по направлению к морскому краю дельты. К мелким водотокам традиционно относят ерики, узкие протоки, соединяющие озёра, заливы, более крупные протоки и рукава рек между собой, а также с морем. Ерики бывают постоянные и временные (сухие старицы или ложбины). Они располагаются в поймах рек или между озёрами [1].

Изучение фитопланктона в зоне распространения ЗПИ Астраханской области проводилось с начала прошлого столетия. Первый список фитопланктона был опубликован М.Х. Сергеевой в 1914 году в трудах Астраханской ихтиологической лаборатории. Он состоял из 124 видов Круглогодичные наблюдения за фитопланктоном низовий р. Волги, включая и ерик Хурдун, в разное время проводили М. Х. Сергеева (1909), А. Ф. Зиновьев (1937), К. В. Горбунов (1976, 1983) и др. До сих пор многие водоемы и водотоки, особенно малые, являются слабо исследованными или неисследованными. Однако изучение может представлять как научный, так и хозяйственный интерес, так как данную группу водных объектов можно рассматривать в качестве перспективной базы для создания рыбоводных хозяйств [2].

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для данного исследования послужили альгологические пробы, отобранные в ходе ботанической экспедиции ИЭВБ РАН во второй половине августа 2012 года в ерике Икрянка и в ерике Кисин, протекающих на территории Астраханской области в зоне распространения западных подстепных ильменей в дельте р. Волги.

Несмотря на близость Каспийского моря и обильное волжское половодье, данный район близок к полупустыням. Климат резко континентальный. Значителен недостаток атмосферных осадков (от 133,2 до 233,9 мм в год). Лето было продолжительным, жарким и сухим. Температура воды в исследуемый период в ерике держалась на уровне +25–29°С, достигая в отдельные дни +32°С.

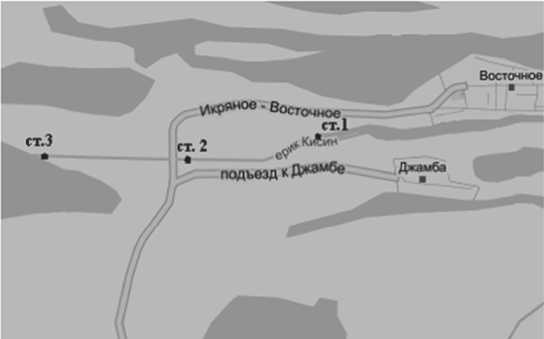

Ерик Икрянка и ерик Кисин являются относительно некрупными водотоками длиной 8 и 5,5 км соответственно. Свое начало ерик Икрян-ка берет из р. Бахтемир и впадает в ерик Кирель-тинский (рис. 1А). В водоток попадают сельскохозяйственные и коммунально-бытовые стоки со стороны из с. Икряное, также на его берегах осуществляется выпас скота. Ерик Кисин вытекает из ильменя Голга и впадает в оз. Кисин (рис. 1 Б). Большая часть ерика Кисин заключена между двумя оживленными транспортными магистралями, кроме того туда поступают нефтепродукты от автозаправочной станции и хозяйственно-бытовые стоки с. Восточное и с. Джамбо. Отбор проб был проведен согласно общепринятой гидробиологической методике [3] в трех точках (СТ.1 – верхнее течение; СТ. 2 – среднее течение; СТ. 3 – нижнее течение) (рис. 1). Кроме изучения фитопланктона открытой части водоема были рассмотрены водоросли, развивающиеся в зоне фитали, т.е. в сообществах высших водных растений (нимфейник ли-манский и стрелолист обыкновенный) [4].

A)

Б)

Рис. 1. Карта-схема отбора проб в изученных водотоках

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В составе альгофлоры планктона изучаемы малых водотоков было зарегистрировано 271 таксон водорослей рангом ниже рода (табл. 1). Они относились к 9 отделам, 15 классам, 21 порядку, 53 семействам и 109 родам. Наибольшим таксономическим богатством, как и большинстве водоемов Средней и Нижней Волги, в рассмотренных ериках характеризовался отдел зеленые водоросли, на долю которого приходилось 38% от общего числа видов, разновидностей и форм водорослей. Далее следовали диатомовые (24%) и синезеленые (цианопрокариоты) (18%) водоросли. Вклад представителей других отделов был существенно ниже и не превышал 10%: эвгленовые – (8%), динофитовые – 5%, стрептофитовые – 4%, желтозеленые – 3%, криптофитовые – 2%, золотистые – 1%.

При сравнении таксономического состава альгофлоры планктона рассматриваемых водотоков, можно сказать, что таксономическая значимость основных отделов водорослей, а также количество классов, порядков и семейств в составе альгофлор водотоков рознилось не- значительно (табл. 2). Заметные различия в таксономической структуре стали проявляться на уровне родов и видов. Наибольшим богатством видовых и внутривидовых таксономических единиц характеризовался ерик Икрянка. В нем число таксонов водорослей рангом ниже рода было в 1,25 раза выше, чем в ерике Кисин, при этом, более высокие значения обилия видовых и внутривидовых таксонов отмечалось во всех отделах водорослей.

Так, в ерике Икрянка число видов, разновидностей и форм желто-зеленых водорослей в 2 раза, чем в ерике Кисин. Желто-зеленые водоросли традиционно считаются обитателями водоемов с чистой стоячей водой, с кислой реакцией среды [5]. Однако, в данном случае более активно они развивались в водоеме, подвергающемуся интенсивной аграрно-культурной нагрузке: Хочется отметить, что подобная ситуация отмечалась также при изучении водоемов Красноярского района Самарской области, где высокое видовое богатство желто-зеленых водорослей отмечалось в водоемах с высоким уровнем сельскохозяйственной нагрузки [6].

Таблица 1. Общий таксономический состав альгофлоры планктона малых ериков

|

Отдел |

Число |

Число таксонов |

|||||

|

классов |

порядков |

семейств |

родов |

видовых |

внутри видовых |

Всего |

|

|

Cyanophyta |

2 |

3 |

8 |

22 |

44 |

4 |

48 |

|

Chryzophyta |

1 |

1 |

1 |

1 |

3 |

0 |

3 |

|

Bacillariophyta |

2 |

5 |

16 |

21 |

58 |

5 |

63 |

|

Xanthophyta |

2 |

2 |

4 |

4 |

7 |

0 |

7 |

|

Cryptophyta |

1 |

1 |

1 |

2 |

4 |

0 |

4 |

|

Dinophyta |

1 |

1 |

2 |

4 |

13 |

0 |

13 |

|

Euglenophyta |

1 |

1 |

1 |

4 |

19 |

3 |

22 |

|

Chlorophyta |

4 |

6 |

18 |

48 |

94 |

6 |

100 |

|

Streptophyta |

1 |

1 |

2 |

3 |

10 |

1 |

11 |

|

Итого |

15 |

21 |

53 |

109 |

252 |

19 |

271 |

Таблица 2. Таксономический состав альгофлоры планктона ерика Кисин и ерика Икрянка

|

Отдел |

ерик Кисин |

ерик Икрянка |

||||

|

Пелагиаль |

Макрофиты |

Всего |

Пелагиаль |

Макрофиты |

Всего |

|

|

Cyanophyta |

20 |

31 |

34 |

29 |

34 |

43 |

|

Chryzophyta |

0 |

0 |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

Bacillariophyta |

31 |

42 |

47 |

44 |

49 |

53 |

|

Xanthophyta |

0 |

3 |

3 |

4 |

6 |

6 |

|

Cryptophyta |

2 |

1 |

3 |

1 |

0 |

1 |

|

Dinophyta |

8 |

7 |

9 |

7 |

11 |

13 |

|

Euglenophyta |

8 |

10 |

10 |

10 |

14 |

16 |

|

Chlorophyta |

64 |

67 |

72 |

72 |

88 |

94 |

|

Streptophyta |

4 |

6 |

7 |

3 |

5 |

6 |

|

Итого |

137 |

167 |

185 |

171 |

209 |

235 |

Также в ерике Икрянка число видовых и внутривидовых таксонов эвгленовых водорослей было в 1,6 раз выше, чем в ерике Кисин. Эвглени-ды предпочитают мелководные, хорошо прогреваемые участки водоемов с высоким содержанием органического вещества и биогенных элементов, так как по типу питания – это миксотрофные организмы, совмещающие автотрофный, осмотроф-ный и голозойный типы питания [7].

Хотя динофитовые водоросли традиционно считаются обитателя чистых вод, некоторые виды принимают активное участие в процессах самоочищения вод, загрязненных промышленными и бытовыми стоками (представители родов Ceratium, Peridiniopsis, Peridinium) . Обладая способностью к гетеротрофному росту, они способны развиваться в массе в условиях высокого содержания доступного органического вещества [7-13]. В ерик Икрянка активно поступают коммунально-бытовые и сельско-хозяйственные стоки, с одной стороны, а с другой, в отличие от ерика Кисин, на него не столь сильно влияют транспортные коммуникации и АЗС. Все это, вероятно, создает более благоприятные условия для развития миксотрофных организмов в ерике Икрянка, и число видов, разновидностей и форм динофитовых водорослей в данном водотоке в 1,4 раза выше.

Также более высоким числом видов, разновидностей и форм водорослей отличался в этом водоеме и отдел зеленых водорослей, в основном за счет значительного разнообразия хлорококковых. Представители данного порядка широко распространены и встречаются в водоемах и водотоках различных типов. Наиболее благоприятны для вегетации хлорококковых водорослей водотоки и водоемы, богатые биогенными веществами со слабопроточной или стоячей водой. В первую очередь, это пруды, особенно рыбоводные. Высокое видовое богатство хлорококковых водорослей отмечается в водоемах и водотоках эвфтрофного и гипертофного типов [5,7,13]. В ерике Икрянка, близь которого происходит выпас скота и лошадей, число видовых и внутривидовых таксонов хлорококковых водорослей (69) в 1,8 выше, чем в ерике Кисин (38). Также в этом водоеме большее видовое богатство сине-зеленых водорослей (цианопрокариот) в 1,3 р, в основном за счет большей представленности видов так называемого «осциллаториевого» комплекса.

Золотистые водоросли также обычно обитают в чистой воде, и лишь немногие встречаются в водоемах, загрязненных органическими веществами [5]. Во время исследования в ерике Икрянка было зарегистрировано 3 представителя этого отдела, тогда как в ерике Кисин они встречены вовсе не были. Уровень таксономических единиц рангом ниже рода среди диатомовых и стрептофитовых водорослей в исследованных водотоках рознился незначительно. В ерике Кисин было зарегистрировано в 3 раза больше видовых и внутривидовых таксонов криптофитовых водорослей, которые способны к миксотрофному питанию [5].

Сравнительный анализ видового состава аль-гофлоры планктона открытой пелагической зоны и зоны фитали показал, что в зоне высшей водной растительности видовое богатство фитопланктона было выше в 1,2 раза. Возможно, это связано с тем, что в зарослях макрофитов содержание органического вещества и биогенов несколько выше. Метаболиты растений, а также отмершая органика задерживаются в макрофитных сообществах, что способствует созданию в водоемах и водотоках отдельных зон, с повышенным содержанием органического вещества (в зоне фитали). Видовое богатство таких зон может также увеличиваться за счет перефитонных водорослей.

Анализ видового сходства по Серенсену показал, уровень общности альгофлор был значите- лен (56%). При анализе степени видового сходства альгофлор различных экотопов исследуемых водотоков, было установлено, что в ерике Икрянка, подвергающемся более интенсивной аграрнокультурной нагрузке, и как следствие в большей степени обогащенном биогенами, уровень сходства между альгоценозами различных биотопов был несколько выше, чем в ерике Кисин (табл. 3).

Сравнительный анализ качественного состава водорослей, развивающихся в различных экото-пах озер, показал, что в обоих водоемах максимальное число таксонов водорослей рангом ниже рода регистрировалось в сообществе стрелолиста (154 и 193 видов, разновидностей и форм водорослей в ерике Кисин и ерике Икрянка соответственно), минимальное – в открытой пелагической зоне (137 таксонов рангом ниже рода в ерике Кисин и 171 таксон рангом ниже рода в ерике Икрянка).

Применение флористических коэффициентов [14,15] при изучении возможностей таксономического анализа альгофлоры как индикатора условий существования, выявило невысокий уровень родовой насыщенности, числа внутривидовых таксонов, приходящихся на один вид и др. Также отмечалась незначительная насыщенность внутривидовыми таксонами. Вышеперечисленные особенности указывают на жесткие условия существования в экосистеме, которые формировались под влиянием интенсивного антропогенного воздействия на экосистему [11-13].

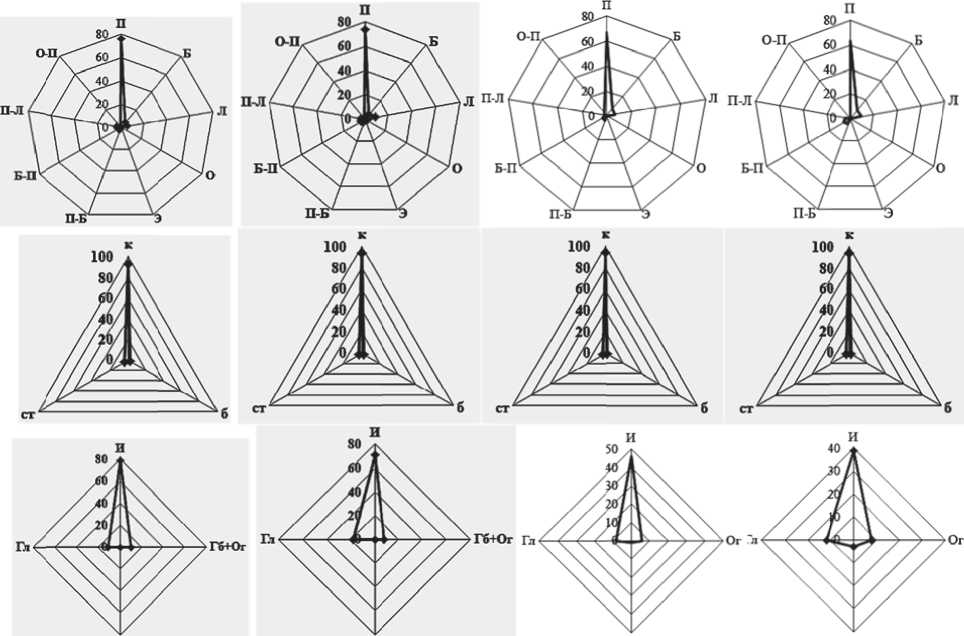

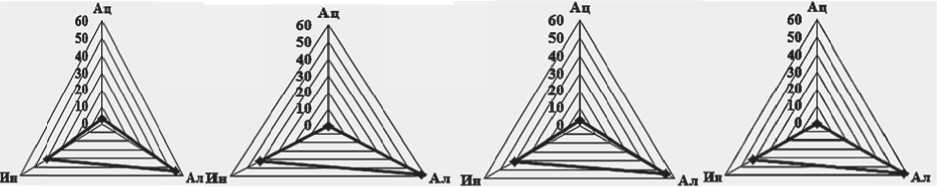

Сравнительный анализ эколого-географических характеристик водотоков и альгоценозов различных экотопов в них (рис. 2) показал, что в зависимости от типичных мест обитания во всех водотоках и экотопах преобладали планктонные организмы.

В зоне фитали доля литоральных, планктонно-бентосных и бентосных форм была несколько выше, чем в открытой пелагической зоне . В открытой части водоема доля бентосных организмов также уве -личивалась по мере продвижения от истока к устью ериков . В зависимости от распространения во всех экотопах преобладали виды-космополиты. По отношению к солености воды преобладали индифферентные формы, в зарослях макрофитов в каждом из водотоков отмечалось некоторое увеличение галофильных форм . По отношению к рН среды также преобладали обитатели щелочных вод (алкали-филов и алкалибионтов), также значительной была доля видов-индифферентов.

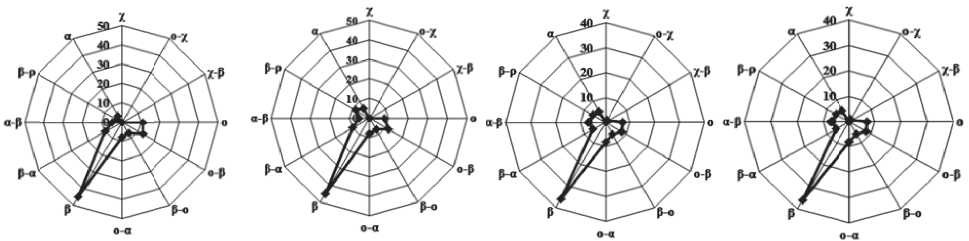

Виды-индикаторы различной степени органического загрязнения составляют 65 % от общего количества зарегистрированных видов, разновидностей и форм (рис. 3). Основная часть (42 % водорослей-сапробионтов) – это виды-индикаторы низкой степени органического загрязнения (от χ до о- α -мезосапробной зон). Виды-индикаторы средней степени органического загрязнения ( β -мезосапробы) составляют 41 %, высокой степени содержания органических веществ (от β - α до α -сапробной зон) – 17 % от общего числа водорослей-сапробионтов. Наибольшее количество видов-индикаторов высокого органического загрязнения было зафиксировано в зарослях высшей водной растительности.

ВЫВОДЫ

Видовой состав фитопланктона исследуемых малых водотоков был достаточно богат. В процессе исследования было зарегистрирован 271

Таблица 3. Коэффициент видового сходства по Серенсену (K S )

|

Ерик Икрянка |

|||

|

Экотоп |

Открытая зона |

Нимфейник |

Стрелолист |

|

Открытая зона |

100 |

60 |

68 |

|

Нимфейник |

63 |

100 |

73 |

|

Стрелолист |

67 |

73 |

100 |

|

Ерик Кисин |

|||

|

Экотоп |

Открытая зона |

Нимфейник |

Стрелолист |

|

Открытая зона |

100 |

54 |

61 |

|

Нимфейник |

58 |

100 |

69 |

|

Стрелолист |

61 |

69 |

100 |

Таблица 4. Некоторые флористические коэффициенты альгофлоры рассмотренных водотоков

Мг Mr Мг Мг

Рис. 2. Эколого-географическая характеристика альгофлоры планктона исследуемых водотоков

Обозначения: П – планктонный, Л – литоральный, О – обрастатель, Э – эпибионт, П-Б – планктонно-бентосный, к – космополит, б – бореальный, ст – субтропический, И – индифферент, Ог – олигогалоб, Мг – мезогалоб, Гл - галофил, Гб – галофоб, Ал – алкалифил + алкалибионт, Ин – индиф-ферент, Ац – ацидофил+ацидобионт.

таксон водорослей рангом ниже рода. Они относились к 9 отделам, 15 классам, 21 порядку, 53 семействам и 109 родам. Наибольшее число видов разновидностей и форм водорослей было зарегистрировано в ерике Икрянка, который испытывал интенсивную аграрно-культурную нагрузку.

В каждом из исследуемых водоемов видовое богатство водорослей в зоне фитали было выше, чем в открытой пелагической части, что может быть вызвано большим содержанием органического вещества и биогенных элементов в зарослях высшей водной растительности. Больше всего видов, разновидностей и форм водорослей в каждом из водотоков было зарегистрировано в зоне фитали стрелолиста, меньше всего – в открытой пелагической зоне.

Применение некоторых флористических коэффициентов при изучении возможностей таксономического анализа альгофлоры как индикатора условий существования, выявило невысокий уровень родовой насыщенности, числа внутривидовых таксонов, приходящихся на один вид и др., а также незначительную насыщенность внутривидовыми таксонами, что свидетельствует о жестких условиях в исследованных водотоках.

В эколого-географическом отношении зарегистрированные водоросли представлены преимущественно планктонными формами, видами-космополитами, предпочитающими щелочные воды. В зоне фитали отмечается увеличение доли литоральных, планктонно-бентосных и бентосных форм водорослей.

ерикИкрянка ерик Кисин пелагиаль фиталь пелагиаль фиталь

Рис. 3. Виды-индикаторы различной степени органического загрязнения Обозначения: х - ксеносапроб, о-х - олиго-ксеносапроб, х—р — ксено-р-сапроб, о - олигосапроб, о-р - олиго- р-мезосапроб, р-о - р-олиго-мезосапроб, о-а - олиго-а-мезосапроб, р - р-мезосапроб, р-а - р-а-мезосапроб, а-р - а-р-мезосапроб, р-p- р-мезо-полисапроб, а - а-мезосапроб

Среди видов-индикаторов различной степени органического загрязнения преобладали организмы-показатели низкой степени органического загрязнения. В зоне фитали в каждом из водотоков отмечалось некоторое увеличение доли водорослей-показатель высокой степени органического загрязнения.

Список литературы Сравнительная характеристика таксономического состава альгофлоры малых водотоков с различным уровнем антропогенной нагрузки

- Мильков Ф.Н. Словарь-справочник по физической географии. М.: Мысль, 1970. 343 с.

- Сокольский А.Ф. Биопродуктивность малых озер. Астрахань: 1995. 256 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 240 с.

- Чертопруд М.В. Разнообразие водных систем: учеб. пособие. М.: Изд. МГУ, 2007. 64 с.

- Водоросли. Справочник/С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. Масюк и др. Киев: Наукова думка, 1989. 605 с.

- Тарасова Н.Г., Буркова Т.Н., Трохимец О.О. Сравнительная характеристика таксономического состава альгофлоры озер, с различной степенью антропогенной нагрузки (село Бинарадка, Красноярский район, Самарская область)//Изв. Самр. НЦ РАН. 2010. Т. 12 № 1(3). С. 816-821.

- Балашова Н.В., Никитин Н.В. Природа Ленинградской области: Водоросли. Л.: Лениздат, 1989. 92 с.

- Буркова Т.Н. Фитопланктон Верхнего Южного пруда: таксономический состав и эколого-географическая характеристика//Бюллетень Самарская Лука. 2007. Т. 16. № 4(22). С. 719-736.

- Кривина Е.С. Таксономическая структура фитопланктона техногенного водоема (на примере оз. Отстойник, г. Тольятти, Самарская область)//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2016а. Т. 25. № 2. С. 161-171.

- Кривина Е.С., Тарасова Н.Г. Изменения таксономической структуры альгофлоры техногенного водоема более чем за 20-летний период//Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды. Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики»: В 5 томах. В авторской редакции. 2016б. С. 71-77.

- Старцева Н.А., Охапкин А.Г. Состав и структура фитопланктона некоторых пойменных озер культурного ландшафта (на примере г. Нижнего Новгорода)//Биология внутренних вод. 2003. № 4. С. 35-42.

- Охапкин А.Г. Структура и сукцессия фитопланктона при зарегулировании речного стока (на примере р. Волги и её притоков): Автореф. дис..д-ра биол. наук. СПб., 1997. 4 8 с.

- Трифонова И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. Л.: Наука, 1990. 183 с.

- Шмидт В.М. Статистические методы в сравнительной флористике. Л.: Наука, 1980. 176 с.

- Шмидт В.М. Математические методы в ботанике. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 288 с.