Сравнительная характеристика таксономического состава альгофлоры озер, с различной степенью антропогенной нагрузки (село Бинарадка, Красноярский район, Самарская область)

Автор: Тарасова Н.Г., Буркова Т.Н., Трохимец О.О.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-3 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ таксономического состава альгофлоры двух озер, расположенных на одной реке, длиной 20 км и отличающихся степенью антропогенной нагрузки. Водоем со значительной сельскохозяйственной нагрузкой отличается большим разнообразием водорослей за счет порядка Chlorococcales отдела Сhlorophyta, большего разнообразия отделов Euglenophyta и Xanthophyta. В озере с меньшей антропогенной нагрузкой преобладают водоросли-индикаторы низкой степени антропогенного загрязнения.

Фитопланктон, виды-индикаторы, видовое богатство

Короткий адрес: https://sciup.org/148199048

IDR: 148199048 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Сравнительная характеристика таксономического состава альгофлоры озер, с различной степенью антропогенной нагрузки (село Бинарадка, Красноярский район, Самарская область)

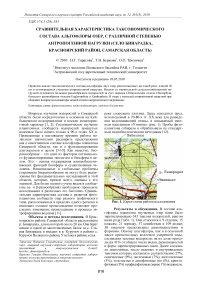

Буркова Тамара Николаевна, научный сотрудник лаборатории экологии простейших и микроорганизмов Трохимец Олеся Олеговна, студентка реки сооружена плотина. Здесь находится пруд, используемый в 70-80-х гг. ХХ века для разведения водоплавающей птицы, и называемый местным населением «Утятник» (рис. 1). Пробы фитопланктона отбирали и обрабатывали по стандартным гидробиологическим методикам [12].

Рис. 1. Карта-схема района исследования

Результаты и обсуждения. В составе аль-гофлоры планктона изучаемых озер нами было зарегистрировано 343 таксона водорослей, рангом ниже рода (табл. 1). Они относятся к 9 отделам, 15 классам, 21 порядку, 57 семействам и 109 родам; 38 таксонов представлены разновидностями и формами. Основу альгофлоры, как и в основной массе пресноводных водоемов умеренной зоны, составляли зеленые водоросли: на их долю приходился 41% от общего числа видов, разновидностей и форм, зарегистрированных нами. Далее следовали диатомовые, число видовых и внутривидовых таксонов которых составляло соответственно 27%, синезеленые (9%), эвгленовые (7%), желтозеленые (5%), золотистые и динофитовые (по 4%), крипто-фитовые (3%) и рафидофитовые (менее 1%) водоросли.

Таблица 1. Таксономический состав альгофлоры планктона озер на реке Бинарадка

|

Отдел |

Число |

Число таксонов |

|||||

|

классов |

порядков |

семейств |

родов |

видовых |

внутривидовых |

Всего |

|

|

Cyanophyta |

2 |

3 |

5 |

14 |

30 |

1 |

31 |

|

Chryzophyta |

1 |

2 |

4 |

6 |

13 |

1 |

14 |

|

Bacillariophyta |

2 |

4 |

15 |

17 |

76 |

15 |

91 |

|

Xanthophyta |

1 |

1 |

4 |

6 |

17 |

0 |

17 |

|

Cryptophyta |

1 |

1 |

1 |

2 |

9 |

0 |

9 |

|

Dinophyta |

1 |

1 |

5 |

7 |

12 |

2 |

14 |

|

Euglenophyta |

1 |

1 |

1 |

4 |

23 |

3 |

26 |

|

Raphydophyta |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

|

Chlorophyta |

5 |

7 |

21 |

52 |

124 |

15 |

139 |

|

Итого |

15 |

21 |

57 |

109 |

305 |

38 |

343 |

Сравнивая таксономический состав альгофло-ры планктона изучаемых озер, удалось установить некоторые отличия в нем. Наибольшим числом видов, разновидностей и форм водорослей отличался Утятник (табл. 2). Здесь число таксонов водорослей рангом ниже рода выше в 1,3 раза, чем в озере Баба-лоск. Разница в числе видовых и внутривидовых таксономических единиц отмечается во всех отделах водорослей. Так, число видов, разновидностей и форм эвгленовых водорослей, обитателей стоячих, мелких, хорошо прогреваемых водоемов, в «Утятнике» в 2 раза больше. Эти водоросли интенсивно развиваются в водоемах, с умеренной минерализацией, повышенным содержанием органических веществ и биогенных элементов [13-15]. Они могут развиваться в условиях значительных колебаний температурного режима и рН среды, однако максимум вегетации наблюдается обычно при температуре воды 20-27°С и рН 6,0-7,0. Эвгленовые водоросли – типичные мик-сотрофы, которые могут питаться автотрофно, осмо-трофно и даже галозойно [16]. Высоким числом видов, разновидностей и форм отличается в этом же водоеме отдел зеленых водорослей, за счет значительного разнообразия хлорококковых. Водоросли этого порядка распространены повсеместно. Преобладающее большинство – обитатели пресных или слабо солоноватоводных, мелких, хорошо прогреваемых, богатых биогенными веществами водоемов со слабопроточной или стоячей водой [13]. Они заселяют водоемы различных типов. Наиболее благоприятны для развития хлорококковых водорослей пруды, особенно рыбоводные, где они являются одной из ведущих групп. Значительного разнообразия хлорококковые водоросли достигают в эвтрофных и гипертрофных озерах [11]. В озере «Утятник», использовавшемуся длительное время для разведения водоплавающей птицы, число видовых и внутривидовых таксонов порядка хлорококковые водоросли (83) почти в 2 раза больше, чем в Бабалоске (42), подвергающемуся незначительной антропогенной нагрузке. Большим числом видов, разновидностей и форм водорослей в «Утятнике» характеризуется и отдел синезеленых водорослей (цианопрокариот). Только в этом водоеме зарегистрированы виды родов Microcystis, Snowella, вызывающие явление «цветения» воды в стоячих водоемах. Особое внимание хочется обратить на высокое число видов, разновидностей и форм желтозеленых водорослей в «Утятнике», и полное отсутствие представителей Xanthophyta в Бабалоске. Водоросли этого отдела в основной массе водоемов умеренных широт наименее разнообразны. Считается, что они предпочитают чистые воды стоячих водоемов, с кислой реакцией среды [13]. Однако наши исследования не подтвердили эти предположения: представители Xanthophyta наиболее разнообразны в пруду, подвергающемуся большей антропогенной нагрузке. При изучении водоемов степной зоны в Большечерниговском районе Самарской области было так же установлено, что желтозеленые отличались высоким видовым разнообразием в пруду, со значительной степенью сельскохозяйственной нагрузки [10]. Диатомовые водоросли в Бабалоске занимают первую позицию по числу таксонов водорослей, рангом ниже рода. В этом же водоеме выше число представителей отдела золотистых водорослей. Водоросли отдела Сhryzophyta наиболее разнообразны в северных озерах [17, 18]. Они обычно обитают в чистой воде, лишь немногие встречаются в водоемах, загрязненных органическими веществами [13]. В озере Баба-лоск зарегистрировано в 4 раза больше видовых и внутривидовых таксонов динофитовых водорослей. Как известно, большинство водорослей этого отдела не выносят загрязненных вод [19]. Впервые для Самарской области в озере Бабалоск отмечен представитель рафидофитовых водорослей Vacuolaria vires-cens var. praegnans.

Сравнительный анализ видового состава водорослей развивающихся в открытой части водоема и в сообществах макрофитов показал, что в пелагической части водоема фитопланктон беднее. Особенно ярко эта закономерность проявляется в озере Бабалоск. Возможно, это связано с тем, что при общем низком уровне биогенов, при разложении отмерших частей макрофитов в их сообществах накапливаются питательные вещества, что способствует созданию в стоячих водоемах отдельных зон (в сообществах макрофитов), с повышенным содержанием питательных веществ. Кроме того, слабо прикрепленные перифитонные формы водорослей отрываются и находятся во взвешенном состоянии вблизи макрофитов (в частности виды родов Achnanthes, Cymbella, Gom-phonema, Epitemia ).

Таблица 2. Таксономический состав альгофлоры планктона озер Бабалоск и «Утятник» на реке Бинарадка

|

Отдел |

Бабалоск |

«Утятник» |

||||

|

пелагиаль |

макрофиты |

Всего |

пелагиаль |

макрофиты |

Всего |

|

|

Cyanophyta |

8 |

10 |

16 |

14 |

15 |

23 |

|

Chrysophyta |

8 |

6 |

11 |

7 |

6 |

8 |

|

Bacillariophyta |

21 |

61 |

70 |

31 |

34 |

47 |

|

Xanthophyta |

0 |

0 |

0 |

11 |

9 |

17 |

|

Cryptophyta |

2 |

3 |

4 |

4 |

5 |

6 |

|

Dinophita |

11 |

4 |

12 |

3 |

1 |

3 |

|

Raphydophyta |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Euglenophyta |

9 |

7 |

10 |

12 |

10 |

20 |

|

Chlorophyta |

32 |

47 |

63 |

83 |

90 |

113 |

|

Итого |

92 |

139 |

187 |

163 |

170 |

237 |

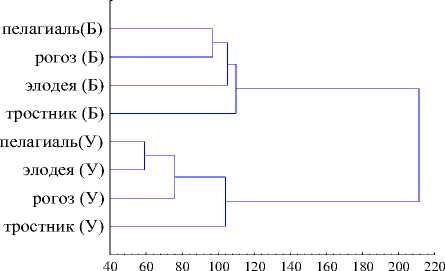

В каждом из изучаемых водоемов, несмотря на сходные абиотические условия, формируется специфическое сообщество водорослей: коэффициент видового сходства Серенсона, рассчитанный для альгофлор прудов, составил всего 40%. Кроме того, в озере Бабалоск, в каждом из сообществ макрофитов развивается альгофлора, значительно отличающаяся по составу от таковой других биотопов (как пелагической части, так и других видов высших водных растений) (табл. 3). В Утятнике, обогащенном биогенами, коэффициент видового сходства Серенсона, рассчитанный для водорослей, развивающихся в различных биотопах значительно выше (от 32 до 59%).

Таблица 3. Коэффициент видового сходства Серенсона (%), рассчитанный для сообществ водорослей, развивающихся в различных экотопах озер Бабалоск и «Утятник»

|

Пелагиаль |

Элодея |

Рогоз |

Тростник |

|

|

Пелагиаль |

озер 100 |

о Бабалоск 26 |

32 |

24 |

|

Элодея |

- |

100 |

30 |

20 |

|

Рогоз |

- |

- |

100 |

31 |

|

Пелагиаль |

озер 100 |

«Утятник» 59 |

52 |

37 |

|

Элодея |

- |

100 |

50 |

32 |

|

Рогоз |

- |

- |

100 |

45 |

Сравнение качественного состава водорослей, развивающихся в различных экотопах, показало, что в обоих водоемах максимальное число видовых и внутривидовых таксонов регистрировалось в сообществе, образованном элодеей, минимальное – в сообществе, формируемом тростником. Как видно из рис. 3, выполненного с учетом коэффициента видового сходства водорослей Серенсона, в каждом из водоемов формируется альгофлора, которая значительно отличается по составу от таковой другого водоема. Водоемы неглубокие, практически полностью заросшие элодеей, с плотным поясом макрофитов по берегам, поэтому все пробы отдельных прудов объединены в один кластер.

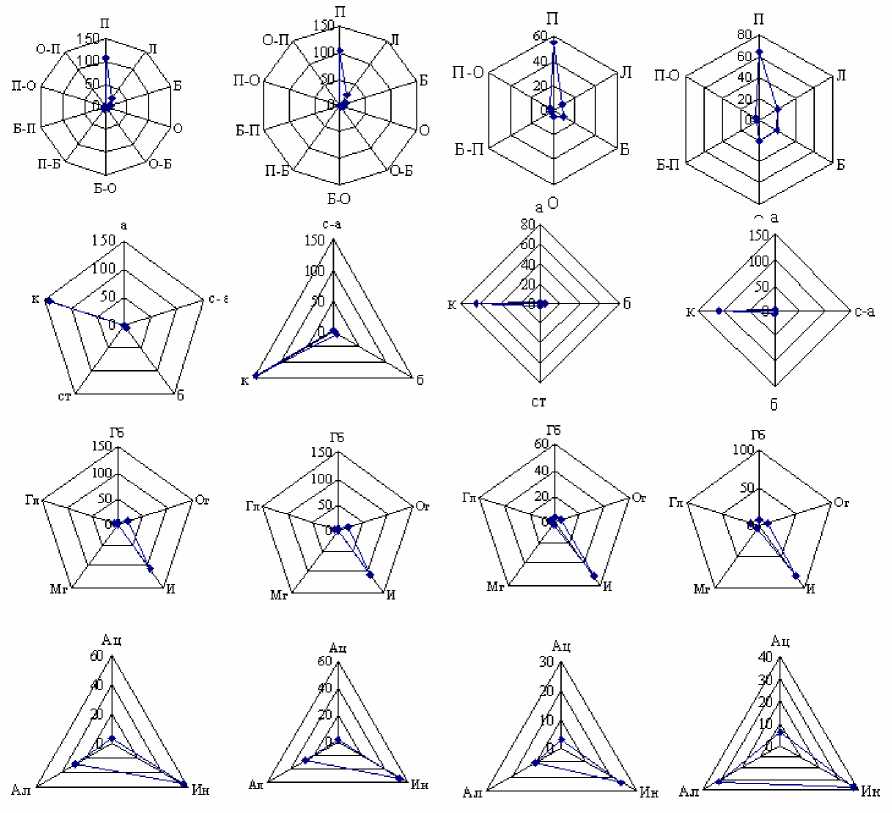

Проведенный эколого-географический анализ альгофлоры планктона показал, что в зависимости от традиционного места обитания основная часть водорослей – типично планктонные формы (табл. 4). Подавляющее большинство зарегистрированных водорослей имеют широкое географическое распространение (относятся к видам-космополитам). По отношению к солености – это, в основном, виды-индиф-ференты. По отношению к кислотности среды основная часть водорослей, для которых известна эта характеристика, представлена или видами- индифферентами, или обитателями щелочных вод (алкалибионтами).

Ward`s method

Euclidean distances

Мера различия

Рис. 2. Дендрограмма сходства альгофлоры планктона изучаемых биотопов:

Б – озеро Бабалоск, У – озеро «Утятник»

Сравнительный анализ эколого-географических характеристик отдельных водоемов и отдельных биотопов в них (рис. 5) позволяет сделать следующие заключения: в сообществах, образованных макрофитами возрастает доля литоральных, бентосных форм и видов-обрастателей; виды-космополиты преобладают в обоих водоемах и во всех биотопах; по отношению к солености воды ведущая роль принадлежит видам-индифферентам независимо от водоема и биотопа, доля истинно пресноводных организмов (галофобов и олигогалобов) превышает долю видов, предпочитающих условия повышенной солености

(мезогалобов и галофилов); по отношению к рН среды так же преобладают виды-индифференты, велика так же доля обитателей щелочных вод (алкалифилов и алкалибионтов), особенно в озере Бабалоск (в котором первую позицию по числу таксонов водорослей, рангом ниже рода занимают диатомовые водоросли, основная часть которых является алкалифилами).

Таблица 4. Распределение числа видов, разновидностей и форм водорослей в альгофлоре планктона озер Бабалоск и Утятник по эколого-географическим группам

|

Альгофлора |

Бабалоск |

«Утятник» |

Итого |

|||

|

число видов |

% |

число видов |

% |

число видов |

% |

|

|

по отношению к месту обитания |

||||||

|

планктонный |

90 |

53 |

133 |

62 |

178 |

56 |

|

бентосный |

23 |

14 |

15 |

7 |

32 |

10 |

|

литоральный |

23 |

14 |

41 |

19 |

56 |

17,5 |

|

обрастатель |

23 |

14 |

9 |

5 |

26 |

8 |

|

эпифит |

0 |

0 |

2 |

1 |

2 |

1 |

|

планктонно-бентосный |

2 |

1 |

5 |

2 |

7 |

2 |

|

бентосно-планктонный |

5 |

2 |

3 |

1 |

6 |

2 |

|

обрастатель-планктонный |

0 |

0 |

2 |

1 |

1 |

0,5 |

|

обрастатель-бентосный |

0 |

0 |

1 |

0,5 |

1 |

0,5 |

|

планктон-обрастатель |

4 |

2 |

3 |

1 |

6 |

2 |

|

бентосно-обрастательный |

0 |

0 |

1 |

0,5 |

1 |

0,5 |

|

по географическому распространению |

||||||

|

космополит |

141 |

90 |

194 |

94 |

273 |

92 |

|

северо-альпийский |

2 |

1 |

2 |

1 |

4 |

1,5 |

|

альпийский |

2 |

1 |

1 |

0,5 |

1 |

0,5 |

|

бореальный |

10 |

7 |

8 |

4 |

14 |

5 |

|

субтропический |

2 |

1 |

1 |

0,5 |

3 |

1 |

|

по отношению к солености |

||||||

|

галофоб |

4 |

6 |

4 |

3 |

15 |

6 |

|

олигогалоб |

5 |

8 |

21 |

15 |

32 |

12 |

|

индифферент |

51 |

77 |

105 |

76 |

182 |

70 |

|

мезогалоб |

2 |

3 |

1 |

1 |

6 |

2 |

|

галофил |

4 |

6 |

7 |

5 |

25 |

10 |

|

по отношению к рН |

||||||

|

ацидофил+ацидобионт |

3 |

8 |

3 |

3 |

10 |

6 |

|

индифферент |

24 |

65 |

56 |

64 |

95 |

56 |

|

алкалифил+алкалибионт |

10 |

27 |

29 |

33 |

63 |

38 |

Таблица 6. Число водорослей-сапробионтов в озерах Бабалоск и «Утятник»

|

Озеро Бабалоск |

Озеро «Утятник» |

Итого |

|||||

|

пелагиаль |

макрофиты |

всего |

пелагиаль |

макрофиты |

всего |

||

|

χ – о |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

о |

9 |

14 |

16 |

12 |

13 |

18 |

31 |

|

о-β |

6 |

10 |

15 |

12 |

10 |

16 |

30 |

|

β-о |

5 |

14 |

15 |

13 |

11 |

16 |

24 |

|

о-α |

7 |

5 |

10 |

14 |

18 |

20 |

25 |

|

β |

22 |

37 |

44 |

48 |

46 |

58 |

80 |

|

β-α |

4 |

5 |

7 |

11 |

8 |

12 |

13 |

|

α-β |

1 |

5 |

6 |

5 |

4 |

5 |

7 |

|

α |

1 |

2 |

2 |

2 |

2 |

4 |

6 |

|

β-ρ |

2 |

2 |

3 |

3 |

1 |

4 |

4 |

пелагиаль макрофиты озеро Бабалоск пелагиаль макрофиты озеро «Утятник»

Рис. 3. Распределение водорослей по эколого-географическим группам в отдельных водоемах и отдельных биотопах:

А) в зависимости от мест обитания: П – планктонный, О – обитатель обрастаний, Б – бентосный, Л – литоральный, Э – эпифит, Б-П – бентосно-планктонный, П-Б – планктонно-бентосный, П-О – планктон-обрастатель, О-П – обрастатель-планктонный, О-Б – обрастатель-бентосный; Б) в зависимости от распространения: к – космополит, с-а – северо-арктический, а к – космополит, с-а – северо-арктический, а – альпийский, б – борельный, ст – субтропический В) по отношению к солености: Гб – галофоб, Ог – олигогалоб, И – индифферент, Мг – мезогалоб, Гл – галлофил; Г) по отношению к рН: Ал – алк-фил+алалибионт, Ин – индифферент, Ац – ацидофил+ацидобионт

Из 343 зарегистрированных в водоемах таксонов 65% являются видами-сапробионтами. На долю водорослей-показателей низкой степени органического загрязнения (от χ-о до о-α) приходится 50%, водоросли-показатели средней степени сапробности (β-мезосапробы) составляют 36%, показатели высокой степени органического загрязнения (от β-α до α ) приходится всего 14% (табл. 6). Содержание водорослей сапробионтов в различных водоемах отличалось. Так, в озере Бабалоск на долю индикаторов низкой степени органического загрязнения приходилось 48% от общего число видов-сапробионтов, в Утятнике 44%; соответственно мезосапробов было зарегистрировано 37 и 38%, индикаторов высокой степени органического загрязнения – 15 и 18%. В различных биотопах одного и того же водоема такой разницы не отмечалось.

Выводы:

-

1. Фитопланктон изучаемых водоемов достаточно разнообразен. В его составе за период наблюдения было зарегистрировано 343 таксонов водорослей, рангом ниже рода. Они относятся к 9 отделам, 15 классам, 21 порядку, 57 семействам и 109 родам. Наибольшее число видов, разновидностей и форм водорослей зарегистрировано в водоеме, испытывающем большую биогенную нагрузку.

-

2. В сообществах высших водных растений количество таксонов водорослей рангом ниже рода выше, чем в пелагической части водоема. Эта разница больше в водоеме с меньшей степенью органического загрязнения, что можно объяснить большим количеством биогенов в сообществах макрофитов. Наибольшее число видов, разновидностей и форм формируется в сообществе элодеи, наименьшее – в

-

3. В эколого-географическом отношении зарегистрированные водоросли представлены в основном планктонными формами, видами с широким географическим распространением, индифферентами по отношению к солености воды, индифферентами и алкалифилами по отношению к рН. В сообществах макрофитов отмечается повышенное содержание литоральных, бентических форм водорослей и ви-дов-обрастателей.

-

4. Половина водорослей-сапробионтов является показателями низкой степени органического загрязнения водоема. На долю видов-мезосапробов приходится 36%. Водоросли, показатели высокой степени органического загрязнения составляют 14%. В Утятнике несколько ниже доля видов водорослей с низким коэффициентом сапробности, и несколько выше с высоким.

сообществе тростника. Эта тенденция характерна для обоих водоемов.

Список литературы Сравнительная характеристика таксономического состава альгофлоры озер, с различной степенью антропогенной нагрузки (село Бинарадка, Красноярский район, Самарская область)

- Экология фитопланктона Куйбышевского водохранилища. -Л.: Наука, 1989. -189 с.

- Фитопланктон Нижней Волги: водохранилища и низовье реки. -С-Пб.: Наука, 2003. -231 с.

- Голубая Книга Самарской области: Редкие и охраняемые гидробиоценозы/Под ред. Розенберга Г.С. и Саксонова С.В. -Самара: СамНЦ РАН, 2007. -200 с.

- Тарасова, Н.Г. Фитопланктон озера Молочка 2009//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. -2009. -Т. 18, №1. -С. 160-166.

- Тарасова, Н.Г. Фитопланктон ветланда Солодовка 2010/Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге. -Екатеринбург: Наука, 2010. -10 с. (в печати)

- Тарасова, Н.Г. Сезонная динамика фитопланктона прудов города Самара/Н.Г. Тарасова, Т. Н. Буркова Т.Н.//Биология: теория, практика, эксперимент: Сб. матер. междунар. конф. -Саранск, 2008а. -С. 88-93.

- Тарасова, Н.Г. Таксономическая и эколого-географическая характеристика альгофлоры прудов г. Самары/Н.Г. Тарасова, Т.Н. Буркова//Изв. Сам. НЦ РАН. -2008б. -Т. 10, № 2. -С. 499-504.

- Тарасова, Н.Г. Экология массовых видов водорослей прудов г. Самары/Н.Г. Тарасова, Т.Н. Буркова//XXI Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции, г. Ульяновск. -2008в. -Т. 2. -С. 100-108.

- Буркова, Т.Н. Фитопланктон Верхнего Южного пруда: таксономический состав и эколого-географическая характеристика//Бюллетень Самарская Лука. -2007. -Т. 16, № 4 (22). -С. 719-736.

- Тарасова, Н.Г. Фитопланкто озер с различной степенью солености воды (Большечерниговский район, Самарская область)/Н.Г. Тарасова, Т.Н. Буркова//Материалы VII Международной научно-практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды. Тольятти, 15-17 апреля 2010. -С.136-142.

- Трифонова, И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. -Л.: Наука, 1990. -184 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. -М., 1975. -240 с.

- Водоросли. Справочник/С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. Масюк и др. -Киев, Наукова думка, 1989. -605 с.

- Асаул-Ветрова, З.И. Экологические особенности эвгленовых водорослей и закономерности их распределения на территории Украины//Проблемы гидробиологии и альгологии. -Киев: Наукова думка, 1978. -С. 49-67.

- Ветрова, З.И. Флора водорослей континентальных водоемов Украинской ССР. Вып. 1. Ч. 1. -Эвгленофитовые водоросли. -Киев: Наукова думка, 1986. -346 с.

- Гецен, М.В. Водоросли в экосистемах Крайнего Севера. -Л.: Наука, 1985. -168 с.

- Никулина, В.Н. Фитопланктон//Биологическая продуктивность северных озер. Ч. 1. Озера Кривое и Круглое. -Л.: Наука, 1975. -С. 42-54.

- Никулина, В.Н. Фитопланктон//Биологическая продуктивность северных озер. Ч. 2. Озера Зеленецкое и Акулькино. -Л.: Наука, 1975. -С. 37-52.

- Матвiенко, О.М. Пiрофiтовi водоростi -Pyrrophyta/О.М. Матвiенко, Р.М. Литвиненко. -Киев: Наукова думка, 1977. -386 с.