Сравнительная эффективность аутовенозного трансплантата с разрушенными клапанами и биологического протеза в бедренно-подколенной позиции при лечении критической ишемии нижних конечностей

Автор: Суковатых Б.С., Сидоров Д.В., Беликов Л.Н., Боломатов Н.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ комплексного обследования и хирургического лечения 60 пациентов с критической ишемией нижних конечностей на почве атеросклеротического поражения бедренно-подколенно-берцового сегмента. Мужчин было 51, женщин - 9, возраст пациентов варьировал от 51 до 77 лет. Пациенты по технологии бедренно-подколенного шунтирования были разделены на 2 статистически однородные группы по 30 человек в каждой. Пациентам первой группы операция проводилась по оригинальной технологии - свободным аутовенозным трансплантатом с разрушенными клапанами, а во второй группе в качестве шунта использовался биологический протез из внутренней грудной артерии быка.

Бедренно-подколенное шунтирование, свободный аутовенозный трансплантат, биологический протез

Короткий адрес: https://sciup.org/140188583

IDR: 140188583 | УДК: 617.58-005.4-089.819.843:616.137.83/.86

Текст научной статьи Сравнительная эффективность аутовенозного трансплантата с разрушенными клапанами и биологического протеза в бедренно-подколенной позиции при лечении критической ишемии нижних конечностей

Одной из основных причин развития критической ишемии является атеросклеротическое поражение артерий инфраингвинальной зоны [4, 7]. Известно, что вид пластического материала (аутовена, биологический или синтетический протез) не влияет на результаты проксимального бедренно-подколенного шунтирования. Через 4–5 лет функционирует от 36% до 78% шунтов, избежать ампутации конечности удается в 70–91% случаев [8, 10]. Результаты дистального бедренно-подколенного шунтирования ниже щели коленного сустава оставляют желать лучшего. Через 5 лет проходимость аутовенозного трансплантата колеблется от 15% до 43%, конечность удается сохранить не более чем у 50% больных [6, 9].

В настоящее время существует 2 способа выполнения аутовенозного дистального бедренно-подколенного шунтирования: путем применения в качестве шунта реверсированной большой подкожной вены или по методике «in situ». Как первая, так и вторая методика имеют существенные недостатки.

В результате ряда причин (малый диаметр большой подкожной вены на бедре менее 3,5 мм, варикозной ее трансформации, ранее выполненной венэктомии) произвести аутовенозное бедрено-подколенное шунтирование не представляется возможным. В этих случаях в качестве шунта применяются синтетические или биологические протезы. Синтетический политетрафторэтиленовый протез в бедренно-подколенной позиции ниже щели коленного сустава функционирует в среднем не более года [11]. Для удлинения сроков функционирования синтетического имплантата применяется комбинированный протез, состоящий на проксимальном конце из синтетического протеза, а на дистальном из аутовены [3]. Эффективность применения в качестве шунта биологического протеза в бедренно-подколенной позиции ниже щели коленного сустава изучена недостаточно [1].

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей на фоне облитерирующего атеросклероза сосудов ин-фраингвинальной зоны путем оптимизации методики аутовенозного бедренно-подколенного шунтирования.

Материалы и методы

Проведен анализ комплексного обследования и хирургического лечения 60 пациентов с критической ишемией нижних конечностей на почве атеросклеротического поражения бедренно-подколенно-берцового сегмента. Мужчин было 51, женщин – 9, возраст пациентов варьировал от 51 до 77 лет. Пациенты по технологии бедренно-подколенного шунтирования были разделены на 2 статистически однородные группы по 30 человек в

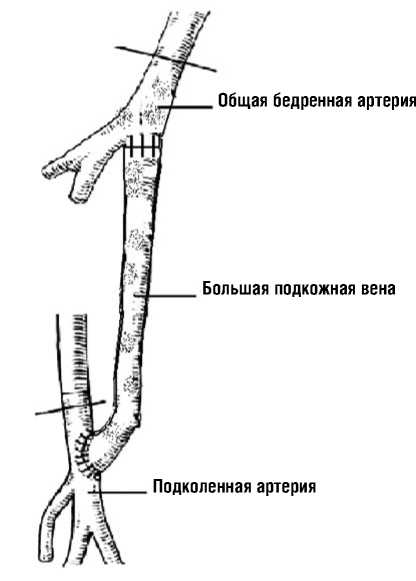

каждой. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующим заболеваниям, степени поражения бедренно-подколенно-берцового сегмента, состоянию дистального сосудистого русла (р > 0,05). В 1 группе применяли оригинальную технологию (патент РФ на изобретение №2556605 от 16.06.2015) – рис. 1. Производили оперативное обнажение бифуркации бедренной артерии в паховой области и дистального отдела подколенной артерии в верхней трети голени традиционным образом. Через отдельные кожные разрезы (2–4) по медиальной поверхности бедра выделяли большую подкожную вену, впадающие притоки перевязывали и пересекали.

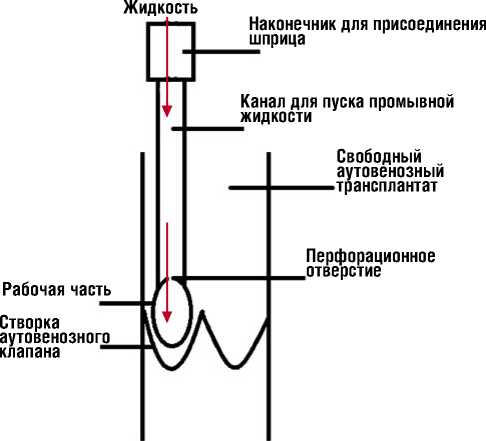

Большую подкожную вену отсекали по ее устью, дефект в бедренной вене ушивали монофиламентной нитью 6/0. Пересекали вену чуть ниже коленного сустава, дистальный конец лигировали. Большая подкожная вены иссекалась на всем протяжении бедра и верхней трети голени. Под визуальным контролем, выворачивая вену, острым путем при помощи микрохирургических ножниц иссекали устьевой и приустьевой клапаны в подкожной вене. Для разрушения клапанного аппарата вены применяли инструмент для разрушения клапанов свободного аутовенозного трансплантата (заявка на патент № 2015129895 от 2.07.2015). Инструмент состоит из насадки для шприца, полого проводника с каналом для подачи промывной жидкости и рабочей части, по форме соответствующей венозному синусу (рис. 2).

Разрушение клапанов осуществлялось следующим образом: в проксимальный отдел трансплантата вводили инструмент, диаметром, соответствующим калибру вены. Его продвигали в дистальном направлении, предварительно нагнетая физиологический раствор в просвет трансплантата. Под визуальным контролем определяли створки клапана. Рабочей частью инструмента, имеющей форму венозного синуса, под контролем зрения, разрушали сначала створку аутовенозного клапана с одной стороны, а затем с противоположной стороны (рис. 3).

Вначале в проксимальный конец трансплантата вводили инструмент диаметром 6 мм, с помощью которого разрушали клапаны до его средней трети. Для разрушения клапанов в средней трети трансплантата применяли инструмент диаметром 5 мм, а в дистальной трети – 4 мм. Инструментом последовательно разрушали клапаны аутовенозного трансплантата, проводя их по вене в ретроградном направлении. Затем к инструменту подсоединяли шприц, объемом 100 мл. Трансплантат промывали физиологическим раствором и убеждались в полном разрушении клапанов по хорошему напору промывной жидкости, выходившей из шунта. Дебет промывной жидкости при полном разрушении клапанов должен быть не менее 100 мл за 12 с, что в перерасчете за 1 мин. соответствует оптимальной пропускной способности шунта 500 мл/мин. При сохранении проходимости поверхностной бедренной артерии в верхней трети, проксимальный анастомоз между проксимальным концом аутовенозного трансплантата формировали по типу конец в бок бедрен-

Рис. 1. Бедренно-подколенное шунтирование свободным аутовенозным траснплантатом

Рис. 2. Инструмент для разрушения клапанов аутовенозного трастантата ной артерии. В случае полной окклюзии поверхностной бедренной артерии, ее отсекали от общей бедренной артерии, дистальный конец перевязывали и накладывали анастомоз с общей бедренной артерией конец в конец. Трансплантат проводили по ходу сосудистого-нервного пучка до подколенной ямки и формировали дистальный анастомоз между дистальным концом трансплантата и конечным отделом подколенной артерий конец в бок. Во 2 группе выполняли дистальное бедренно-подколенное шунтирования с использованием биологического протеза из внутренней артерии быка – «Кемангиопротеза», диаметром 6 мм в проксимальном отделе, 4 мм в дистальном отделе, длинной 50 ± 6 см.

Суковатых Б.С., Сидоров Д.В., Беликов Л.Н., Боломатов Н.В.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТОВЕНОЗНОГО ТРАНСПЛАНТАТА С РАЗРУШЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА В БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Рис. 3. Методика разрушения клапанов аутовенозного трасплантата

Диагностическая программа была традиционной и включала функциональные (реовазография, фотоплетизмография), ультразвуковые (допплерография, ангиосканирование) и рентгенологические (артериография) методы исследования. Кроме этого в предоперационном, во время операции и в послеоперационном периодах оценивался диаметр большой подкожной вены и объемный кровоток по шунту. Изменение интенсивности артериального кровотока после операции регистрировали по динамике реовазографического индекса (РИ) и лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ); а микроциркуляции – по динамике фотоплетизмографического индекса (ФИ). Состояние путей оттока (дистального русла) и результаты лечения оценивались по шкалам Ruterford et al., которые рекомендованы в качестве стандарта Российским обществом ангиологов и сосудистых хирургов [6]. В соответствии с международными рекомендациями проведена оценка «качества жизни» пациентов до и через 12 месяцев после лечения, на основании анкетного обследования пациентов с помощью опросника MOS SF-36, нормированного для сосудистых больных. Для сравнения использовались показатели «качества жизни» лиц (n = 30) без хронической ишемии нижних конечностей, сопоставимых по полу, возрасту и сопутствующей патологии больным первой, второй и третьей групп. Качество жизни оценивали сами больные по 8 шкалам: физическое функционирование (ФФ), физическая роль (ФР), физическая боль (ФБ), общая оценка здоровья (003), жизненная активность (ЖА), эмоциональная роль (ЭР), социальное функционирование (СФ), психическое здоровье (ПЗ). Шкалы группировали в 2 интегральных показателя: физический компонент здоровья (ФКЗ) и психический компонент здоровья (ПКЗ).

Статистическая обработка материала проводилась с использованием методов однофакторного дисперсного и корреляционного анализа. Вычисляли средние величины количественных показателей, стандартные ошибки и критерий согласия у2 Пирсона. Полученные данные представлены в виде М ± m. Существенность различий средних величин оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты

Состояние путей оттока по артериям голени представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что хорошее состояние дистального артериального русла до операции было у 36 (60%), а удовлетворительное – у 24 (40%). Индекс путей оттока в первой группе составил 5,2 ± 1,1, а во второй группе 5,8 ± 1,4 балла (р > 0,05 между группами).

Показатели объемного кровотока, по данным ре-овазографии, магистрального кровотока, по данным допплерографии, микроциркуляции по данным фотоплетизмографии, в ближайшем послеоперационном периоде представлено в таблице 2.

Из таблицы видно, что применение для лечения критической ишемии нижних конечностей свободного аутовенозного трансплантата с разрушенными клапанами позволяет увеличить объемный кровоток в конечности по данным РИ в 1,5 раза, магистральный кровоток по данным ЛПИ – в 1,6 раза, уровень микроциркуляции по данным ФИ – в 1,3 раза. Статистически достоверных различий между показателями после операции у больных первой и второй групп нет. Объемный кровоток по шунту во время операции по свободному аутовенозному трансплантату с разрушенными клапанами 570 ± 70 мл/мин., а по биологическому протезу 510 ± 40 мл/мин.

Табл. 1. Характеристика состояния дистального русла при выполнении бедренноподколенного шунтирования

|

Характеристика дистального русла |

Оценка дистального русла |

Группа 1 (n = 30) |

Группа 2 (n = 30) |

||

|

Абс |

% |

Абс |

% |

||

|

Подколенная и артерии голени проходимы без стенозирования |

Хорошо |

19 |

63,3 |

17 |

56,7 |

|

Стеноз подколенной артерии не более 50%, проходимы 1–2 артерии голени |

Удовлетворительно |

11 |

36,7 |

13 |

43,3 |

Табл. 2. Динамика показателей артериального кровотока и микроциркуляции после операции

|

Диагностические критерии |

Группа 1 (п = 30) |

Группа 2 (п = 30) |

||

|

До операции |

После операции |

До операции |

После операции |

|

|

РИ |

0,23 ± 0,03 |

0,9 ± 0,3* ** |

0,22 ± 0,06 |

0,81 ± 0,04 * |

|

ЛПИ |

0,3 ± 0,1 |

0,8 ± 0,2* ** |

0,28 ± 0,05 |

0,60 ± 0,06 * |

|

ФИ, % |

25 ± 5% |

80 ± 10%* ** |

23 ± 5% |

65 ± 6% * |

Примечание : * – р < 0,05 по сравнению с показателями до операции, ** – р < 0,05 по сравнению с показателями первой группы после операции.

Частота и виды осложнений в ближайшем послеоперационном периоде (до 1 месяца после операции) представлены в таблице 3.

У 2 (6,6%) пациентов первой группы развилось по одному осложнению. На начальном периоде разработки технологии операции у 1 пациента развился тромбоз шунта вследствие неполного разрушения клапанов аутовенозного трансплантата. Больной был повторно оперирован, произведена тромбэктомия и дополнительное разрушение клапанов в вене. Проходимость шунта восстановлена. Лимфорея из операционной раны на бедре имела место у 1 пациента второй группы и была ликвидирована консервативными мероприятиями.

Во 2 группе у 2 (6,6%) пациентов возник тромбоз шунта. Причиной тромбоза была не удалённая атеросклеротическая бляшка в дистальном отделе анастомоза между протезом и подколенной артерией, которая суживала соустье. Пациенты были повторно оперированы, произведена эндартерэктомия из подколенной артерии, тромбэктомия. Проходимость шунта была восстановлена. У 1 (3,3%) больного после операции развилось кровотечение из места наложения дистального анастомоза в ближайшие часы после операции. Больной был повторно оперирован. Кровотечение остановлено наложением дополнительных швов. Лимфорея из операционной раны на бедре имела место у 1 (3,3%) пациента и была ликвидирована консервативными мероприятиями.

Отдаленные результаты оценивались через 12 и 36 месяцев. К концу 1 года наблюдений проходимость протезов в 1 группе у 30 (100%) пациентов, а во 2 группе – у 19 (63,3%) больных. Через 3 года шунт функционировал в 1 группе у 25 (83,3%) пациентов, а во 2 группе – у 5 (16,7%) больных.

В первой группе поздние тромбозы шунта развились у 5 (16,7%) пациентов. Во всех случаях их причиной было прогрессирование атеросклеротического процесса в артериях голени, у пациентов с удовлетворительным состоянием дистального сосудистого русла. У 3 (10%) ишемия конечности прогрессировала и этим пациентам выполнена высокая ампутация конечности. У 2 (6,7%) пациентов после тромбоза шунта критическая ишемия конечности не рецидивировала. У 25 (83,3%) протезы продолжают функционировать. При контрольных ультразвуковых исследованиях объемный кровоток по ним колебался в пределах 360 ± 50 мл/мин. Следует подчеркнуть, что проксимальный конец шунта у этих пациентов превышал 7 мм в диаметре.

Во второй группе поздние тромбозы шунта развились у 25 (83,3%) пациентов. Причиной их было прогрессирование атеросклеротического процесса в берцовых артериях у 5 (16,7%), варикозная трансформация биологического протеза у 8 (26,7%) и неопластическая гиперплазия в области анастомозов у 12(40%) пациентов. У 11 (36,7%) пациентов ишемия конечности прогрессировала и этим пациентам выполнена высокая ампутация

Табл. 3. Частота послеоперационных осложнений в раннем послеоперационном периоде

Результаты оценки степени изменения клинического статуса пациентов по отношению к периоду до операции представлены в таблице 4.

В 1 группе у 83,3% пациентов достигнуто значительное улучшение клинического статуса, что свидетельствует о лучшей перфузии ишемизированных тканей, чем у пациентов во 2 группе.

Результаты оценки «качества жизни» пациентов представлены в табл. 5.

Из таблицы видно, что критическая ишемия снижает все показатели качества жизни пациентов. При этом интегральный показатель физический компонент здоровья снижается в 2,9 раза, а психический – в 2,2 раза. Применение свободного аутовенозного трансплантата позволяет повысить физический компонент здоровья на 27,6, а психический компонент на 26,68 балла по сравнению с группой больных, которым в качестве шунта применялся биологический протез.

Табл. 4. Динамика клинического статуса пациентов после проведенного лечения

|

Баллы |

Эффективность |

Первая группа (п = 30) |

Вторая группа (п = 30) |

|

+3 |

Значительное улучшение |

25 (83,3%)* |

3 (10%) |

|

+2 |

Умеренное улучшение |

– |

2 (6,7%) |

|

+1 |

Минимальное улучшение |

2 (6,7%)* |

14 (46,7%) |

|

0 |

Без изменений |

– |

– |

|

-1 |

Минимальное ухудшение |

– |

– |

|

-2 |

Умеренное ухудшение |

– |

– |

|

-3 |

Значительное ухудшение |

3 (10%)* |

11 (36,7%)* |

Примечание : * – р < 0,05 в сравнению со второй группой по критерию у 2 Пирсона.

Суковатых Б.С., Сидоров Д.В., Беликов Л.Н., Боломатов Н.В.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТОВЕНОЗНОГО ТРАНСПЛАНТАТА С РАЗРУШЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА В БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Табл. 5. Оценка «качества жизни» пациентов до и через 12 месяцев после лечения

|

Шкала SF-36 |

Здоровая популяция жителей России (п = 30) |

Пациенты до лечения (п = 60) |

Группа 1 (n = 30) |

Группа 2 (n = 30) |

|

ФФ |

90,1 ± 1,7 |

30,1 ± 2,3# |

62,0 ± 3,8* ** |

34,33 ± 6,79* |

|

РФ |

90,2 ± 1,8 |

19,1 ± 2,1# |

57,5 ± 3,2* ** |

10,00 ± 4,92* |

|

ФБ |

86,4 ± 2,1 |

45,5 ± 3,1# |

64,2 ± 3,6* ** |

40,73 ± 5,65* |

|

ООЗ |

79,7 ± 1,9 |

38,4 ± 1,2# |

52,1 ± 2,9* ** |

38,87 ± 3,14* |

|

ЖА |

60,2 ± 2,3 |

15,2 ± 3,2# |

60,1 ± 4,1* |

41,33 ± 4,24* |

|

СФ |

84,2 ± 2,4 |

47,7 ± 2,3# |

72,3 ± 3,5* ** |

62,50 ± 7,72* |

|

ПЗ |

62,4 ± 1,2 |

18,7 ± 3,2# |

61,2 ± 2,3* |

59,20 ± 3,81* |

|

ЭР |

61,2 ± 1,9 |

30,3 ± 4,5# |

60,3 ± 4,5* |

24,44 ± 3,94* |

|

ФКЗ |

86,6 ± 1,9 |

29,5 ± 2,3# |

58,9 ± 3,9* ** |

31,3 ± 2,00* |

|

ПКЗ |

67,0 ± 2,0 |

30,2 ± 1,5# |

63,5 ± 3,6* |

36,82 ± 2,01* |

Примечание : # – р < 0,001 в сравнении с показателями больных до лечения и здоровыми лицами; * – р < 0,05 в сравнении с показателями больных до лечения;** – р < 0,05 в сравнении с показателями больных второй группы.

Обсуждение

При хорошем состоянии дистального сосудистого русла оптимальным способом лечения критической ишемии является использование свободного аутовенозного трансплантата с разрушенными клапанами. Методика позволяет сохранить естественную геометрию потока крови и избежать стеноза кондуита. Применение оригинальной технологии бедрено-подколенного шунтирования позволяет в ближайшем послеоперационном периоде снизить количество ранних послеоперационных осложнений по сравнению с биологическим протезом -на 6,7%, поздних тромбозов шунта на 66,6%; ампутаций конечности на 26,7%.

В случаях рассыпного типа строения венозной системы нижних конечностей, когда диаметр ствола большой подкожной вены на бедре 3,5 мм и менее, возможно применение в качестве шунта биологического протеза из внутренних грудных артерий быка. Биологический протез при бедренно-подколенном шунтировании ниже щели коленного сустава функционирует в среднем 18 ± 6 месяцев, что значительно уступает длительности функционирования аутовенозного кондуита [14]. Отрицательными свойствами протеза являются более быстрое развитие гиперплазии интимы в области анастомозов и аневризматической трансформации шунта.

Выводы

-

1. Применение в качестве шунта свободного аутовенозного трансплантата с разрушенными клапанами при бедренно-подколенных шунтированиях патогенетически обосновано: позволяет избежать стеноза кондуита, сохранить естественную геометрию потока крови, замедлить развитие неоинтимальной гиперплазии в области проксимального анастомоза.

-

2. В случае невозможности использовать аутовену при дистальном бедренно-подколенном шунтировании целесообразно применять биологический протез в качестве трансплантата.

-

1. Барбараш Л.С., Бурков Н.Н., Кудрявцева Ю.А. и др. Сравнительный анализ применения биопротезов артерий с различной антитромботической модификацией // Ангиология и сосудистая хирургия 2012. – Т. 18., №2. – С. 21–25.

-

2. Гавриленко А.В., Котов А.Э., Кочетов С.В., и др. Хирургическое лечение больных с критической ишемией нижних конечностей в зависимости от спектра вегетирующей флоры // Хирургия. – 2012. – №2. – С.19–25.

-

3. Казаков Ю.И., Лукин И.Б., Казаков А.Ю. и др. Выбор метода реконструкции сосудов при критической ишемии нижних конечностей // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2015. – Т. 21, №2. – С. 152–158.

-

4. Майстренко Д.Н., Жеребцов Ф.К., Осовских В.В. и др. Современные диагностические технологии в определении тактики лечения больных с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей // Вестник хирургии. – 2009. – №2. – С. 41–46.

-

5. Российский консенсус «Диагностика и лечение пациентов с критической ишемией нижних конечностей». – М.: Медицина, 2002. – 40 с.

-

6. Сажинов А.П., Лукинский А.В., Чупин А.В. Пути улучшения проходимости бедренно-подколенных-берцовых шунтов // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2014. – Т. 20, №1. – С. 141–145.

-

7. Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Борисов А.В. и др. Отдаленные результаты до 3 лет использования непрямых способов реваскуляризации у больных с хронической ишемией нижних конечностей // Вестник хирургии. – 2015. – №2. – С. 84–88.

-

8. Bradbury A.W., Adam D.J., Bell J., et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: Analysis of amputation free and overall survival by treatment received // J. Vasc. Surg. – 2010. – Vol. 51 (Suppl. S). – P. 18–31.

-

9. Conte M.S. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) and the (hoped for) dawn of evidence-based treatment for advanced limb ischemia // J. Vasc. Surg. – 2010. – Vol.51 (Suppl. S). – P. 69–75.

-

10. Pereira C.E., Albers M., Romiti M., et al. Meta-analysis of femoropopliteal byp-as grafts for lower extremity arterial insufficiency // J. Vasc. Surg. – 2006. – Vol. 44, №3. – P. 510–517.

-

11. Rychlik I.J., Davey P., Murphy J., et al. A meta-analysis to compare Dacron versus polytetrafluroethylene grafts for above-knee femoropopliteal artery bypass // J. of Vascular Surg. – 2014. – Vol. 61, №2. – Р. 506–513.

Список литературы Сравнительная эффективность аутовенозного трансплантата с разрушенными клапанами и биологического протеза в бедренно-подколенной позиции при лечении критической ишемии нижних конечностей

- Барбараш Л.С., Бурков Н.Н., Кудрявцева Ю.А. и др. Сравнительный анализ применения биопротезов артерий с различной антитромботической модификацией//Ангиология и сосудистая хирургия 2012. -Т. 18., №2. -С. 21-25.

- Гавриленко А.В., Котов А.Э., Кочетов С.В., и др. Хирургическое лечение больных с критической ишемией нижних конечностей в зависимости от спектра вегетирующей флоры//Хирургия. -2012. -№2. -С.19-25.

- Казаков Ю.И., Лукин И.Б., Казаков А.Ю. и др. Выбор метода реконструкции сосудов при критической ишемии нижних конечностей//Ангиология и сосудистая хирургия. -2015. -Т. 21, №2. -С. 152-158.

- Майстренко Д.Н., Жеребцов Ф.К., Осовских В.В. и др. Современные диагностические технологии в определении тактики лечения больных с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей//Вестник хирургии. -2009. -№2. -С. 41-46.

- Российский консенсус «Диагностика и лечение пациентов с критической ишемией нижних конечностей». -М.: Медицина, 2002. -40 с.

- Сажинов А.П., Лукинский А.В., Чупин А.В. Пути улучшения проходимости бедренно-подколенных-берцовых шунтов//Ангиология и сосудистая хирургия. -2014. -Т. 20, №1. -С. 141-145.

- Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Борисов А.В. и др. Отдаленные результаты до 3 лет использования непрямых способов реваскуляризации у больных с хронической ишемией нижних конечностей//Вестник хирургии. -2015. -№2. -С. 84-88.

- Bradbury A.W., Adam D.J., Bell J., et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: Analysis of amputation free and overall survival by treatment received//J. Vasc. Surg. -2010. -Vol. 51 (Suppl. S). -P. 18-31.

- Conte M.S. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) and the (hoped for) dawn of evidence-based treatment for advanced limb ischemia//J. Vasc. Surg. -2010. -Vol.51 (Suppl. S). -P. 69-75.

- Pereira C.E., Albers M., Romiti M., et al. Meta-analysis of femoropopliteal byp-as grafts for lower extremity arterial insufficiency//J. Vasc. Surg. -2006. -Vol. 44, №3. -P. 510-517.

- Rychlik I.J., Davey P., Murphy J., et al. A meta-analysis to compare Dacron versus polytetrafluroethylene grafts for above-knee femoropopliteal artery bypass//J. of Vascular Surg. -2014. -Vol. 61, №2. -Р. 506-513.