Сравнительная эффективность поясничной симпатэктомии и вазапростана, при лечении больных сахарным диабетом и облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей

Автор: Кохан Е.П., Варукин В.П., Батрашов В.А., Трофименко А.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучен опыт лечения 45 пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов нижних конечностей и сахарным диабетом. An experience of treatment of 45 patients with atherosclerotic lesions of limbs' vessels and diabetes mellitus was studied.

Поясничная симпатэктомия, вазапростан, сахарный диабет

Короткий адрес: https://sciup.org/140187755

IDR: 140187755 | УДК: 616.839-089-089-87:

Текст научной статьи Сравнительная эффективность поясничной симпатэктомии и вазапростана, при лечении больных сахарным диабетом и облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей

Развитие атеросклеротического процесса в артериальном русле у больных сахарным диабетом носит мультифокальный характер и имеет ряд особенностей: – более дистальное поражение (чаще – подколенная и берцовые артерии);

– двусторонняя и множественная локализация стенозов;

– развитие процесса в более молодом возрасте;

– сопоставимая по частоте заболеваемость мужчин и женщин и др. [6–7, 4].

Установлено также, что при нарушении углеводного обмена часто обнаруживается быстропрогрессирующая форма артериосклеротических изменений сосудов. Основной ее причиной считают дисфункцию эндотелия сосудов, вызванную хронической гипергликемией [2, 10]. Хотя связь сахарного диабета с патологией сосудов остается до конца не выясненной. Считается, что в основе этого процесса лежит потеря регуляторной способности эндотелия [8, 11–12].

Важную роль в поражении сосудистого русла также играет диабетическая нейропатия, которая развивается из-за воздействия избыточного уровня глюкозы крови на нервные клетки, главным образом, на аксоны периферических нейронов. При гипергликемии в нервной ткани, помимо окислительного фосфорилирования, активизируется дополнительный, полиоловый путь утилизации глюкозы (полиоловый шунт) с образованием сорбита. Последний, накапливаясь в больших концентрациях, обладает цитотоксическими свойствами. Помимо собствен- но метаболических механизмов повреждения нервных волокон, имеют место и его сосудистые компоненты. Нарушение продукции в нервном волокне оксида азота (в норме дает вазодилатирующий эффект) и поражение вегетативных волокон, регулирующих сосудистый тонус, приводя к изменению функции, а в дальнейшем и к окклюзии vasa nervorum. Развивающаяся ишемия нервных стволов способствует прогрессированию дистальной нейропатии [1, 3, 5, 9, 13]. Многочисленные экспериментальные и клинические исследования по выяснению механизмов развития дисфункции эндотелия и поражения нервных стволов позволяют не только углубить наши знания о патогенезе изучаемых заболеваний, но и разработать принципиально новые методики их лечения.

Цель исследования: оценить опыт применения Ваза-простана и поясничной симпатэктомии (ПСЭ) у больных, страдающих облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей в стадии критической ишемии и сахарным диабетом.

Изучен опыт лечения 45 больных, страдающих атеросклеротическим поражением сосудов нижних конечностей и сахарным диабетом в возрасте 45–60 лет, находившихся на лечении в отделении сосудистой хирургии за период 2000–2007 гг.

Критерием включения в исследование являлось непригодное для хирургической или эндоваскулярной реконструкции сосудистое русло пораженной конечности. Кроме того, в исследование включались больные с мультифокальным поражением различных сосудистых бассейнов: коронарных, каротидных, висцеральных, что определяло тяжесть их общего соматического состояния и ограничивало возможности радикального вмешательства. Этим больным по вышеуказанным причинам не могли быть выполнены продолжительные и травматичные нестандартные реваскуляризирующие операции (транспозиция большого сальника на голень, продолженные остеотомии, микрохирургическая пересадка полнослойных кожно-мышечно-фасциальных лоскутов и т.д.).

С целью изучения эффективности применения препарата Вазапростан и ПСЭ все пациенты были разделены на 2 группы.

Первая группа включила 24 пациента, которым проводили стандартную комплексную консервативную терапию.

Вторую группу составил 21 пациент, которым кроме стандартного лечения проводились внутривенные и/или внутриартериальные инфузии Вазапростана и была выполнена поясничная симпатэктомия (ПСЭ).

В этих группах, в зависимости от уровня поражения артериального русла выделены 4 подгруппы:

-

1 подгруппу составили пациенты с поражением подвздошно-бедренного сегмента;

-

2 подгруппу – с поражением бедренно-берцового сегмента;

-

3 подгруппу – с поражением берцового сегмента;

-

4 подгруппу – с тотальным поражением подвздошно-бедренно-берцового сегмента.

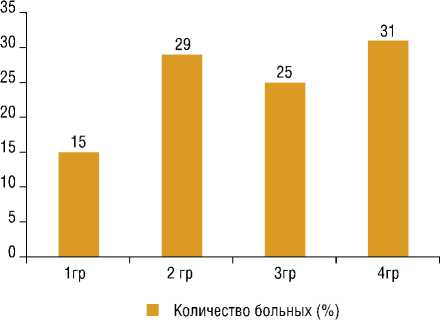

Распределение больных в зависимости от уровня поражения артериального русла представлены в табл. 1 и на рис. 1.

Как видно из табл. и рис. 1, наибольшее количество составили пациенты с пораженным бедренно-берцовым и подздошно-бедренно-берцовым сегментами, т.е. 2-я и 4-я подгруппы, наименьшее количество – 1-я и 3-я подгруппы.

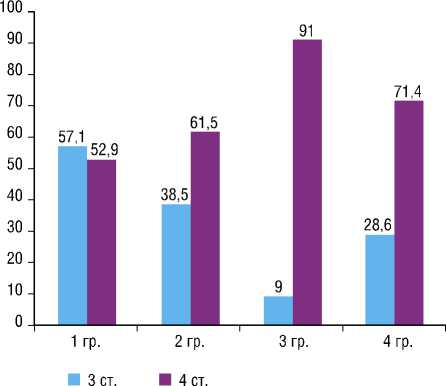

С целью определения взаимовлияния уровня поражения и степени ишемии произведен количественный подсчет пациентов с 3 и 4 степенями ишемии по подгруппам (табл. 2).

Как следует из табл. 2, отмечается двукратное преобладание пациентов с 4 степенью ишемии (68,9% против 31,1%).

С этой же целью, произведен анализ соотношения более благоприятной степени ишемии (3 ст.) с менее неблагоприятной степенью (4 ст.) в подгруппах (рис. 2).

Как видно из рис. 2, наиболее неблагоприятное соотношение у пациентов с дистальным и с тотальным поражением сосудистого русла. Несколько благоприятнее это соотношение у пациентов с подвздошно-бедренным

Табл. 1. Распределение больных по локализации окклюзионно-стенотиче-ского поражения

|

Уровни поражения |

Количество больных, абс. (%) |

|

Подвздошно-бедренный сегмент (1 подгруппа) |

7 (15%) |

|

Бедренно-берцовый сегмент (2 подгруппа) |

13 (29%) |

|

Берцовый сегмент (3 подгруппа) |

11 (25%) |

|

Подвздошно-бедренно-берцовый сегмент (4 подгруппа) |

14 (31%) |

Табл. 2. Распределение больных в зависимости от уровня поражения и степени ишемии

|

Уровни поражения |

Степень ишемии, абс. (%) |

|

|

III |

IV |

|

|

Подвздошно-бедренный сегмент |

4 (8,9%) |

3 (6,7%) |

|

Бедренно-берцовый сегмент |

5 (11,1%) |

8 (17,8%) |

|

Берцовый сегмент |

1 (2,2%) |

10 (22,2%) |

|

Подвздошно-бедренно-берцовый сегмент |

4 (8,9%) |

10 (22,2%) |

|

Итого |

14 (31,1%) |

31 (68,9%) |

Рис. 1. Распределение больных по подгруппам

Рис. 2. Распределение пациентов по подгруппам и степеням ишемии (%)

поражением. На рис. 3 отражены вышеуказанные соотношения.

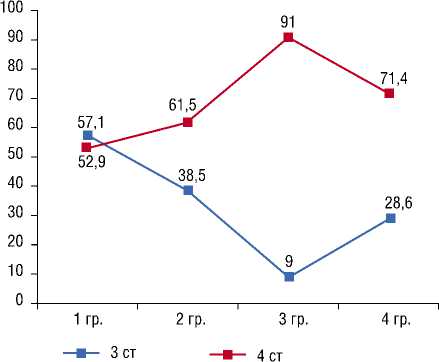

Из рис. 3 видно, что при более дистальном уровне поражения конечности происходит усугубление степени ишемии и наоборот, чем проксимальнее уровень поражения, тем степень ишемии менее выражена.

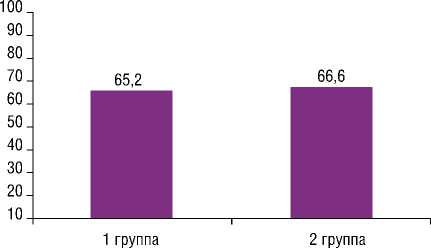

Как известно, степень ишемии в значительной мере влияет на исход и результаты лечения. Поэтому, нами проведен количественный анализ пациентов с наиболее тяжелой степенью ишемии в группах. Результат этого анализа отображен на рис. 4.

Распределение больных в группах практически одинаково, что говорит об их равнозначности.

Больных обследовали с помощью клинико-лабораторных методик, выполняли ультразвуковую допплерографию сосудов нижних конечностей с измерением плече-лодыжечного индекса (ПЛИ), дуплексное сканирование и рентгенконтрастную ангиографию.

По данным допплерографии периферическая гемодинамика характеризовалась низкоамплитудной кривой на стопе с сохраненным умеренным кровотоком на голени у 14 (31,1%) пациентов и полным отсутствием кровотока на стопе с умеренным его сохранением на голени у 31 (68,9%).

Рис. 3. Динамика изменения степени ишемии в зависимости от уровня поражения артериального русла (%)

Рис. 4. Соотношение 4 ст. ишемии в группах (%)

Значения ПЛИ у всех больных при поступлении в стационар не превышали 0,32+0,05.

При дуплексном сканировании у 35 пациентов артерии голени не визуализировались, а у 10 определялся просвет одной из берцовых артерий с ее стенотическим поражением до 50–60%. Данные дуплексного сканирования подтверждены ангиографическими исследованиями.

Практически у всех пациентов имелось сочетание двух и более конкурирующих заболеваний. Наибольшее количество пациентов страдало патологией сердечно-сосудистой системы, а так же декомпенсированной формой сахарного диабета. Распределение больных по сопутствующей патологии приведены в табл. 4.

Коррекция углеводного обмена являлась одной из основных составляющих комплексного лечения и проводилась всем пациентам с помощью подкожных инъекций инсулина. Дозу инсулина подбирали индивидуально под контролем показателей сахара крови. В случае компенсации сахарного диабета, корригируемого приемом гипогликемических препаратов per os, больных переводили на инсулин.

Всем больным проводили стандартную комплексную консервативную терапию, включающая в себя режим, диету, инфузионную, дезагрегантную и антикоагулянтную терапию, гипербарическую оксигенацию, лазерное или ультрафиолетовое облучение крови, физиотерапевтическое лечение. В исследуемых группах применяли длительное внутривенное и/или внутриартериальное введение Вазапростана и выполняли ПСЭ на стороне выраженной ишемии конечности.

Лечение Вазапростаном проводили с мониторингом суточного артериального давления под наблюдением кардиолога, эндокринолога и невролога.

Показанием к выполнению ПСЭ являлось отсутствие клинической картины общей интоксикации, признаков прогрессирующих вторичных некротических осложнений, компенсация сопутствующей патологии. Этим определялись сроки выполнения операции с момента поступления больного в стационар (от 6 дней до 1,5 месяцев).

Больным с наличием некрозов и гнойно-септических осложнений проводили антибактериальную терапию широкого спектра действия, а в последующем осуществляли коррекцию в зависимости от результатов бактериологических исследований на чувствительность флоры.

В табл. 5 приведены результаты лечения больных контрольной группы.

Хорошим эффектом лечения считали:

– при III степени ишемии – купирование ишемических болей покоя, уменьшение перемежающейся хромоты, увеличение ПЛИ по задней (ЗББА) или передней большеберцовых артерий (ПББА);

– при IV степени – купирование ишемических болей покоя, эпителизация трофических язв или заживление раны после «малой» ампутации на уровне стопы, отсутствие прироста ПЛИ по ЗББА или ПББА.

Табл. 4. Сопутствующая патология

|

Сопутствующие заболевания |

Количество пациентов абс. (%) |

|

Сахарный диабет, декомпенсация |

11 (24,4%) |

|

Ишемическая болезнь сердца, ХСН-2-3. |

15 (33,3%) |

|

Гипертоническая болезнь, III–IV стадии |

8 (17,8%) |

|

Выраженная дыхательная недостаточность |

5 (11,1%) |

|

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения |

4 (8,9%) |

|

Диабетическая нефропатия с ХПН |

2 (4,5%) |

|

Итого |

45 (100%) |

Табл. 5. Результаты консервативного лечения I группы (комплексное лечение)

|

Результаты лечения |

Уровень поражения артериального русла |

Всего |

|||

|

Подвздошнобедренный |

Бедрен-но-берцо-вый |

Берцовый |

Подвздош-но-бедренно-берцовый |

||

|

Хороший |

4 |

2 |

1 |

– |

7 |

|

Удовлетворительный |

1 |

3 |

3 |

1 |

8 |

|

Ампутации |

– |

2 |

1 |

2 |

5 |

|

Без эффекта |

– |

2 |

– |

2 |

4 |

|

Итого |

5 |

9 |

5 |

5 |

24 |

Хороший результат отмечен более чем в половине случаев у пациентов с поражением подвздошно-бедренного сегмента.

Удовлетворительным результатом расценивали:

– при III степени ишемии – уменьшение интенсивности болей покоя, купирование болевого синдрома без использования наркотических анальгетиков;

– при IV степени – уменьшение интенсивности болей покоя, активация репаративных процессов, очищение и частичная эпителизация трофических язв.

У пациентов 2-й и 3-ей подгруппы количество хороших результатов меньше. У основной группы получены удовлетворительные результаты. Кроме того, 3 больным выполнена высокая ампутация.

В 4-й подгруппе хороших результатов не получено. Вместе с тем, увеличивается количество пациентов с результатом «без эффекта» и возрастает число ампутаций на уровне бедра.

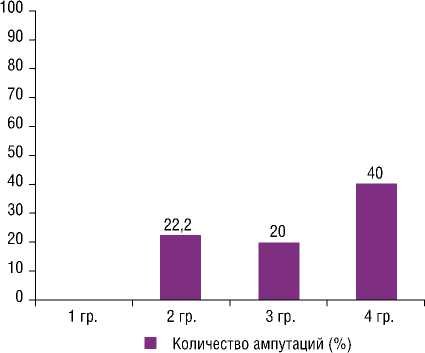

Летальность в ближайшем послеоперационном периоде после ампутаций в первой группе больных составила 8,3%. В обоих случаях причиной смерти был острый инфаркт миокарда. Распределение выполненных ампутаций по подгруппам I группы представлены на рис. 5.

Как видно из рис. 5, отмечается достоверное увеличение количества ампутаций в 4 подгруппе и их отсутствие в 1 подгруппе, что говорит о зависимости количества ампу-

Рис. 5. Количество ампутаций по подгруппам I группы (%)

Табл. 6. Результаты лечения II группы (Вазапростан и ПСЭ)

Во второй группе все больные, наряду с комплексной консервативной терапией, получали в лечении Вазапро-стан. Шестерым больным была выполнена ПСЭ.

Результаты лечения II группы пациентов в зависимости от уровня поражения артериального русла приведены в табл. 6.

Анализ таблицы показывает, что в 1 подгруппе отмечаются только хорошие результаты лечения. Во 2 подгруппе отмечен случай отсутствия эффекта от лечения. В 3 и 4 подгруппах эффективность лечения еще более снижается, 4 больным выполнены ампутации. Из шести больных, которым выполнена ПСЭ, троим выполнена высокая ампутация (во всех случаях имела место 4 степень ишемии). В трех оставшихся эффекта от лечения не отмечено.

И все же, несмотря на это, отмечается положительная динамика в виде отсутствия ампутаций в 1 и 2 подгруппах и уменьшения общего числа ампутаций в 3 и 4 подгруппах, при сравнении с аналогичными данными, полученными в I группе. Также зарегистрировано увеличение количества пациентов с хорошими и удовлетворительными результатами.

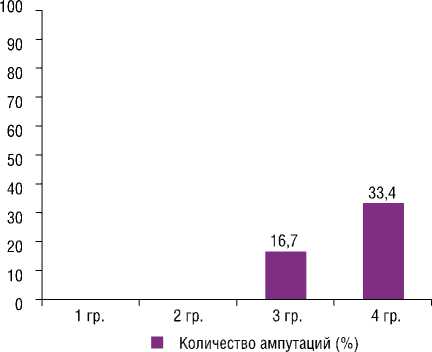

Рис. 6. Количество ампутаций во II группе (%)

-

■ Количество пациентов ■ Пациенты с 4 ст.

-

■ Количество ампутаций

Рис. 7. Совмещенная диаграмма (%).

Летальности в ближайшем послеоперационном периоде после ампутаций во второй группе больных не отмечено. Распределение выполненных ампутаций по подгруппам II группы представлены на рис. 6.

Как видно из рис. 6, при применении ПСЭ и Ва-запростана отмечается достоверное уменьшение количества ампутаций у пациентов 3-й и 4-й подгрупп (данные сопоставимы с результатами лечения I группы), и их отсутствие в 1-й и 2-й подгруппах. Прослеживается прямая зависимость от степени и уровня поражения артериального русла.

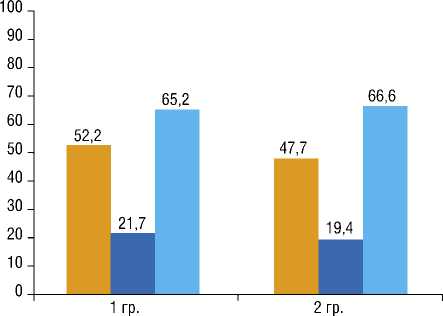

Сравнительный анализ результатов лечения представлен на совмещенном рис. 7.

Можно сделать вывод о практически равнозначном количественном соотношении пациентов в I и II группах (52,2% и 47,7% соответственно), равнозначном количестве наиболее тяжелой 4 степени ишемии, и незначительном уменьшении количества ампутаций во II группе по сравнению с I группой.

Выводы

-

1. Применение Вазапростана и выполнение ПСЭ позволяет получить более лучшие результаты при лечении пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей с критической ишемией на фоне декомпенсированного сахарного диабета.

-

2. Низкий ответ сосудистого русла на комплексную терапию подтверждает предположение о нарушении вазорегулирующей функции эндотелия и поражении вегетативных нервных волокон, регулирующих сосудистый тонус, при сахарном диабете.

-

3. Диабетическая нейро- и ангиопатия у больных с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, не только утяжеляют течение критической ишемии, но и являются серьезной проблемой в ее лечении, несмотря на применение Вазапростана и выполнение ПСЭ.

Список литературы Сравнительная эффективность поясничной симпатэктомии и вазапростана, при лечении больных сахарным диабетом и облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей

- Батрашов В.А. Послеоперационные тромботические осложнения реконструктивных операций на артериях нижних конечностей. -Автореф. дис. … д-ра. мед. наук. -М., 1999. -38 с.

- Бреговский В.Б., Залевская А.Г., Карпова И.А. и др. Применение сулодексида при облитерирующем атеросклерозе нижних конечностей у больных сахарным диабетом//Сулодексид. Механизмы действия и опыт клинического применения». -М., 2000. -С. 57-64.

- Дедов И.И., Анциферов М.Б., Галстян Г.Р., Токмакова А.Ю. Синдром диабетической стопы. -М.: Федеральный диабетологический центр МЗ РФ, 1998.

- Кохан Е.П., Заварина И.К. Избранные лекции по ангиологии//М.: Наука, 2000.

- Международное соглашение по диабетической стопе. -М.: Берег, 2000.

- Покровский А.В. Клиническая ангиология//-М.: Медицина, 1979.

- Савельев В.С. Критическая ишемия нижних конечностей. -М., 1997.

- Шестакова М.В. Дисфункция эндотелия -причина или следствие метаболического синдрома/РМЖ. -2001. -№ 9 (2). -С. 88.

- Bowyer J., Pfeifer M. (Eds.)/The Diabetic Foot, 6 th edition// -Mosby, 2001.

- Levin M.E. and O'Neal's./The diabetic foot. -6th edition//Edited by J. H. Bowker, M.A. Pfeifer. 2001.

- Milan Study on Atherosclerosis and Diabetes (MiSAD) Group//Am. J. Cardiol. -1997. -Vol. 79, № 2. -P. 134-139.

- Morici M., Di Marco A., Sestito D. et al. The impact of coexistent diabetes on the prevalence of coronary heart disease//J. Diabetes. Compl. -1997. -Vol. 11, № 5. -P. 268-273.

- Shaw K.M. (Ed.). Diabetic complications. -Wiley, 1996.