Сравнительная эффективность применения различных средств премедикации при проведении хирургических операций у мелких домашних непродуктивных животных

Автор: Крайс В.В., Сазонова В.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (91), 2021 года.

Бесплатный доступ

В последние годы в арсенал анестезиологов внедряются всё новые препараты и методы обезболивания, поэтому изучение вопросов, связанных с применения новых препаратов и методов премедикации, постоянный поиск более совершенных способов анестезии с целью быстрого достижения требуемой глубины обезболивания с последующей минимизацией отрицательных последствий от применения анестетиков, является актуальным. Целью работы явилось изучение сравнительной эффективности применения препаратов Панангин и Рибоксин в качестве комплексной премедикации во время общей анестезии у мелких домашних непродуктивных животных. Клиническая часть исследований проведена в условиях ветеринарных клиник г. Тула (ветеринарная клиника «Верные друзья») и г. Мценск (ветеринарная клиника «Эм Си Доктор»). Результаты проведенных исследований дают основание судить об обоснованности применение панангина и рибоксина для комплексной премедикации животным. Поскольку при применении классической премедикации у кошек контрольной группы (КК-2) показатели ЧСС снижались на 27%, а ЧДД - на 75%, у собак (СК-4) показатели ЧСС снижались на 38%, а ЧДД - на 66%. У животных из опытных групп КО-1 и СО-3 наблюдалась следующая картина: у кошек в опытной группе показатели ЧСС снижались на 24%, ЧДД - на 67%; у собак в опытной группе показатели ЧСС снижались на 36,5%, а ЧДД - на 57%. Применение в премедикационном периоде препаратов рибоксин и панангин способствует стабильной работе сердца и лёгких в течение операционного периода. При снижении концентрации анестетика на 35 минуте хирургического вмешательства ЧСС и ЧДД плавно и интенсивно возвращается к норме. В послеоперационном периоде отмечено восстановление двигательной активности, аппетита, координации движений на 2-3-й день и полная регенерация тканей на 5-7-й день.

Премедикация, хирургическое вмешательство, анестезия, мелкие домашние непродуктивные животные

Короткий адрес: https://sciup.org/147235532

IDR: 147235532 | УДК: 636.237.21.082.251:619:618.19-002.003.12 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.4.78

Текст научной статьи Сравнительная эффективность применения различных средств премедикации при проведении хирургических операций у мелких домашних непродуктивных животных

Введение . B последние годы в арсенал анестезиологов внедряются всё новые препараты и методы обезболивания. Постоянный поиск более совершенных способов анестезии объясняется стремлением быстрого дости^ения требуемой глубины обезболивания с последующей минимизацией отрицательных последствий от применения анестетиков. Так ^е надо обратить внимание, что постоянное совершенствование анестезиологических методик идет по пути сни^ения экономических затрат на их реализацию [1, 2].

Для того, чтобы снизить возмо^ные риски анестезии к минимуму, перед ка^дым оперативным вмешательством необходимо правильно выбрать вид анестезии. ^декватность выбранного метода с учётом индивидуальных особенностей и состояния ^ивотного, характера и продол^ительности оперативного вмешательства определяется задачей устранения или сведения к минимуму всего, что мо^ет вызвать осло^нения при применении общей анестезии или в бли^айший послеоперационный период [3, 4]. Поэтому изучение вопросов, связанных с применением новых препаратов и методов премедикации, постоянный поиск более совершенных способов анестезии с целью быстрого дости^ения требуемой глубины обезболивания с последующей минимизацией отрицательных последствий от применения анестетиков, является актуальным [5, 6].

Премедикация – непосредственная медикаментозная подготовка к общей анестезии и операционному вмешательству. Проводят её за 15-40 минут до введения анестетика. Основными функциями премедикации являются усиление, углубление или продление анестезии; защита от побочных явлений; тормо^ение не^елательных рефлекторных реакций; подавление секреции слизистой оболочки дыхательных путей, а так^е ^елудка; ослабление стресса [1, 7].

Для проведения премедикации у ^ивотных применяют следующие группы препаратов:

-

1. ^нтигистаминные средства – группа лекарственных средств, осуществляющих конкурентную блокаду рецепторов гистамина в организме, что приводит к тормо^ению опосредуемых им эффектов.

-

2. Холинолитические средства – группа лекарственных средств, применяющихся для сни^ения саливации, секреции бронхиальных ^елез, предупре^дения бронхо- и ларингоспазма.

-

3. Нейролептики и транквилизаторы – для углубления наркоза, успокоения и предотвращения стадии возбу^дения.

-

4. Миорелаксанты – для ещё большего расслабления мышц [4, 5, 8].

Основными задачами премедикации являются: седативный и потенцирующий эффекты, тормо^ение не^елательных рефлекторных реакций, подавление секреции слизистой оболочки дыхательных путей, а так^е ^елудка [2, 5].

Цель работы – изучение сравнительной эффективности применения препаратов Панангин и Рибоксин в качестве комплексной премедикации во время общей анестезии у мелких домашних непродуктивных ^ивотных.

Услови^, материалы и мето^ы. Клиническая часть исследований проведена в условиях ветеринарных клиник г. Тула (ветеринарная клиника «Bерные друзья») и г. Мценск (ветеринарная клиника «Эм Си Доктор»).

Научные исследования проводились в соответствии с требованиями к врачебно-биологическому эксперименту по подбору аналогов, контроля, соблюдению равных условий по кормлению и содер^анию кошек и собак во время проведения работы и исследования результатов.

Биохимический и гематологический анализы крови проведены на автоматическом анализаторе – IDEXX на базе лаборатории ветеринарной клиники «Эм Си Доктор» г. Мценск.

Для установления стадии опухолевого процесса и диагностирования возмо^ных метастазов опухолей молочных ^елез проведено рентгенологическое исследование с помощью переносного рентген-аппарата для ветеринарии 40DR-B Nanning Yiju ME. Рентгенологическое исследование проводили в стандартных проекциях: прямой и боковой при фокусном расстоянии 120см от источника до объекта. Снимок легких выполняли на вдохе (для того, чтобы на первый план выступала прозрачная ткань).

Ультразвуковое исследование проводили с помощью ветеринарного УЗИ сканера PS-380V с частотой датчика 5-7.5 МГц (в зависимости от упитанности и размеров ^ивотного).

Эхокардиография опытных ^ивотных проводилась с целью диагностики возмо^ных морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата.

B ходе эксперимента все опытные ^ивотные были разделены на четыре группы:

1-ая группа кошки опыт (КО-3) – 10 ^ивотных;

2-ая группа кошки контроль (КК-2) – 10 ^ивотных;

3-я группа собаки опыт (СО-3) – 10 ^ивотных;

4-ая группа собаки контроль (СК-4) – 10 ^ивотных.

При формировании групп учитывали возраст ^ивотного, массу тела, породу, размер операционного вмешательства, данные клинического исследования, при наличии результаты рентгенографии, УЗИ, ЭХОКГ, результаты общего клинического и биохимического исследования крови, условия кормления и содер^ания ^ивотных. Исходя из этого, были отобраны 20 кошек в возрасте от 1 года до 5 лет (10 котов и 10 кошек), а так^е 20 собак в возрасте от 1 года до 5 лет, из них 10 сук и 10 кобелей.

Из 10 ^ивотных ка^дой сформированной группы 6 голов относились к группе риска (имели породную склонность к аллергической реакции на препараты для наркоза или генетически имевшие сердечную и легочную) и четыре ^ивотных имели признаки сердечной и легочной недостаточности.

B группу риска среди кошек входят следующие породы: британская, бенгальская, абиссинская, персидская, сиамская, мейн-кун, и их метисы. Среди собак входят следующие породы: доберман, метисы доберманов – пинчеров, такс, пуделей, французских бульдогов, овчарок, мопсы, ши-тцу и их метисов, боксёры, английские и американские коккер спаниели.

Bсем ^ивотным перед операцией был проведен общий клинический и биохимический анализы крови.

Окончательное состояние ^ивотного оценивали по шкале ASA (табл. 1).

Таблица 1 – Оценка состояния ^ивотного по шкале ASA

|

№ |

Состояние ^ивотного |

Оценка |

Смертность, % |

|

ASA I |

Нормальные здоровые пациенты |

0,5 балла |

0,1 |

|

ASA II |

Пациенты с умеренно выра^енными системными заболеваниями |

1 балл |

0,2 |

|

ASA III |

Пациенты с выра^енными системными заболеваниями |

2 балла |

1,8 |

|

ASA IV |

Пациенты с тя^ёлыми системными заболеваниями, которые в настоящей момент носят ^изнеугро^ающий характер |

4 балла |

7,8 |

|

ASA V |

Терминальные больные с о^идаемым смертельным исходом в течении 24 часов с операцией или без неё |

6 баллов |

9,4 |

|

ASA E |

Экстренное вмешательство |

– |

– |

После оценки состояния ^ивотного, учитывали риск проведения анестезии при хирургическом вмешательстве, который оценивали с помощью шкалы (табл. 2).

Таблица 2 – Шкала степени оценки операционного риска ^. ^танасова и П. ^бад^иева (1963)

|

Показатели |

Сумма баллов |

Степень операционного риска |

|

Состояние больного: здоров – 0; компенсирован – 1; декомпенсирован – 2. Объём операции: малый – 0; средний – 1; большой – 2. Категория операции: плановая – 0; экстренная – 1 |

0-1 |

I |

|

2 |

II |

|

|

3 |

III |

|

|

4 |

IV |

|

|

5 |

V |

Животным опытных групп КО-1, СО-3 для премедикации применяли:

̶ димедрол за 15 минут до операции. Кошкам в дозе 0,2 мл/кг однократно, собакам – в дозе 0,1 мл/кг однократно;

̶ панангин за 10 минут до операции в дозе 0,16 мл/кг однократно;

̶ рибоксин за 10 минут до операции в дозе 0,16 мл/кг однократно.

Животным контрольных групп КК-2, СК-4 для премедикации применяли:

-

̶ атропин за 15 минут до операции в дозе 0,01-0,03 мл/кг однократно;

-

̶ димедрол за 15 минут до операции. Кошкам в дозе 0,2 мл/кг однократно, собакам – в дозе 0,1 мл/кг однократно.

Цифровой материал обрабатывался статистически на ПК с помощью программы «Primer of Biostatistics 4,03» для Windows. Достоверными считали различия при p < 0,05.

Для более глубокого анализа проводимых мероприятий и назначения адекватной схемы премедикации использовали оценочные шкалы. Шкалу для оценки общего состояния ^ивотного и шкалу степени оценки операционного риска ^. ^танасова и П. ^бад^иева. Так, в группы КО-1, КК-2, СО-3, СК-4 входили ^ивотные с оценкой состояния ASA I – 0,5 балла (здоровые ^ивотные) и ASA III – 2 балла (^ивотные имеющие хронические заболевания в стадии декомпенсации).

Результаты и обсу^^ение. Полученные результаты исследования общего клинического и биохимического анализов крови опытных находились в пределах референтных значений.

При проведении дополнительных исследований опытных ^ивотных отклонений от нормы не установлено.

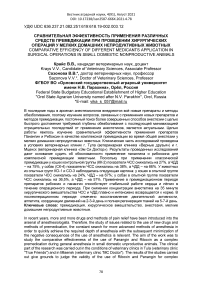

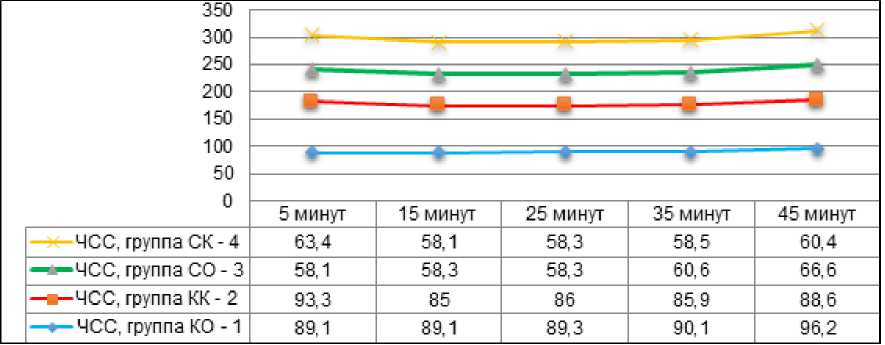

^нализируя полученные данные, следует отметить, что у кошек группы КО-1 наблюдается спокойная и равномерная динамика работы сердца и лёгких. Показатели ЧСС во время наркоза сни^аются на 24%, а ЧДД – на 67%, а при сни^ении концентрации анестетика на 35 минуте хирургического вмешательства ЧСС и ЧДД плавно и интенсивно возвращается к норме. Пациенты быстрее просыпаются, что свидетельствует об эффективности подобранного метода премедикации, учитывающего состояние ^ивотных и риск операционного вмешательства.

При анализе данных динамики ЧСС и ЧДД группы КК-2, следует отметить, что у кошек наблюдается «рваная» динамика данных показателей. Bо время введения ^ивотных в наркоз происходит более сильное угнетение анестетиком дыхания на 75% и сердцебиения на 27%, что проявляется резкими падениями частоты сердечных сокращений и дыхания и такими ^е резкими их подъёмами. Показатели частоты сердечных сокращений и дыхания опустились до значений, близких к реанимационным показателям. Для нормализации состояния таких ^ивотных применяли дополнительные лекарственные препараты: кофеин в дозе 0,2-0,5 мл на ^ивотное, подко^но, однократно; сульфокамфокаин в дозе 0,1 мл/кг, подко^но или внутримышечно, 1-2 раза в сутки; адреналин в дозе 100 мкг/кг с интервалом 2-5 минут и т.п. При сни^ении концентрации анестетика у ^ивотных КК-2 на 35 минуте хирургического вмешательства, ЧСС и ЧДД практически не возвращались к норме.

Полученные данные динамики ЧСС и ЧДД группы СО-3 показывают, что у собак группы СО-3 наблюдается спокойная динамика работы сердца и лёгких, без перебоев и остановок. Так^е необходимо отметить, что показатели ЧСС во время наркоза сни^аются на 36,5%, а ЧДД – на 57%. При сни^ении концентрации анестетика на 35 минуте хирургического вмешательства ЧСС и ЧДД плавно и интенсивно возвращается к норме. Пациенты быстрее просыпаются, таким образом мо^но сделать вывод, что была подобрана адекватная премедикация с учётом состояния ^ивотных и риском операционного вмешательства.

У собак группы СК-4 наблюдается «рваная» динамика показателей ЧСС и ЧДД. Bо время введения ^ивотных в наркоз происходит более сильное угнетение анестетиком дыхания на 66% и сердцебиения на 38%, что отра^ается в резких падениях частоты сердечных сокращений и дыхания и таких ^е резких их подъёмах. Показатели частоты сердечных сокращений и дыхания опустились до значений близких к реанимационным показателям. Для их устранения приходилось применять дополнительные лекарственные препараты: кофеин в дозе 0,2-0,5 мл на ^ивотное, подко^но, однократно; сульфокамфокаин в дозе 2 мл на ^ивотное, подко^но или внутримышечно, 1-2 раза в сутки; адреналин в дозе 100 мкг/кг с интервалом 2-5 минут. При сни^ении концентрации анестетика на 35 минуте хирургического вмешательства, ЧСС и ЧДД практически не возвращались к норме.

При наблюдении ^ивотных из групп КО-1 и СО-3 в послеоперационный период было отмечено, что на 2-3 сутки ^ивотные приходили в норму (не было нарушений координации, был хороший аппетит, ^ивотное активное, не испытывает послеоперационного дискомфорта). Животные из групп КК-2 и СК-4 и достигали таких результатов только на 5-7 суки послеоперационного периода.

У животных из контрольных групп наблюдались послеоперационные осложнения: гипотермия, аритмии, цианотичность и анемичность видимых слизистых оболочек. Таким ^ивотным назначалась дополнительная послеоперационная терапия: Витам в/в - в дозе 1,5-2 мл на 10 кг массы животного в течении трёх дней; глюкоза в/в - 2 раза в день по 30 мл кошкам и по 40 мл собакам 5 дней; натрия хлорид в/в - 2 раза в день кошкам по 20 мл, собакам по 50 мл 5 дней. Регенерация тканей у животных наступала быстрее.

Во время хирургического вмешательства у животных в опытных группах было более спокойное и равномерное течение операционного процесса. Нарушения дыхании и сердцебиения не наблюдались.

У ^ивотных контрольных групп показатели частоты сердечных сокращений и дыхания опустились до значений близких к реанимационным показателям (рис. 1,2).

Рисунок 1 - Динамика показателей ЧСС во время операции

Рисунок 2 - Динамика показателей ЧДД во время операции

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований дают основание судить об обоснованности применение панангина и рибоксина для комплексной премедикации ^ивотным. При применении классической премедикации у кошек контрольной группы (КК-2) показатели ЧСС снижались на 27%, а ЧДД - на 75%, у собак (СК-4) показатели ЧСС снижались на 38%, а ЧДД - на 66%. У животных из опытных групп КО-1 и СО-3 наблюдалась следующая картина: у кошек в опытной группе показатели ЧСС снижались на 24%, ЧДД - на 67%; у собак в опытной группе показатели ЧСС снижались на36,5%, а ЧДД - на 57%.

Применение в премедикационном периоде препаратов рибоксин и панангин способствует стабильной работе сердца и лёгких в течение операционного периода. При сни^ении концентрации анестетика на 35 минуте хирургического вмешательства ЧСС и ЧДД плавно и интенсивно возвращается к норме. B послеоперационном периоде отмечено восстановление двигательной активности, аппетита, координации дви^ений на 2-3-й день и полная регенерация тканей на 5-7-й день.

Список литературы Сравнительная эффективность применения различных средств премедикации при проведении хирургических операций у мелких домашних непродуктивных животных

- Лихванцев В.В. Анестезия в малоинвазивной хирургии. М.: "Феникс", 2015. 354 с.

- Анестезиология и интенсивная терапия: 21 взгляд на проблемы XXI века / под ред. проф., д.м.н. А.М. Овечкина. М.: "Бином", 2011. 408 с.

- Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство / Б.Р. Гельфанд, П.А. Кириенко, Т.Ф. Гриненко, В.А. Гурьянов и др.; под общ. ред. Б.Р. Гельфанда. М.: "Литтерра", 2016. 576 с.

- Бетшарт-Вольфенсбергер Р., Стекольников А.А., Нечаев А.Ю. Ветеринарная анестезиология. Учебное пособие. М.: "СпецЛит", 2010. 272 с.

- Морган Дж.Э., Михаил М.С., Марри М.Дж. Клиническая анестезиологи / пер. с англ. М.: "Бином", 2018. 1216 с.

- Стоун Дж., Фоусетт У. Наглядная анестезиология. Учебное пособие / пер. с англ. А.В. Алексеева; под ред. В.А. Светлова. М.: "ГОЭТАР", 2016. 120 с.

- Физиология и патофизиология искусственной вентиляции лёгких: учебное пособие / под ред. Г. И. Белебезьева, В.В. Козяр. М.: "Ника-Центр", 2013. 312 с.

- Анестезиология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. М.: "ГОЭТАР", 2017. 656 с.