Сравнительная оценка адгезивной активности бактерий, выделенных у больных из остеомиелитического очага и из ран открытых переломов

Автор: Науменко Зинаида Степановна, Шипицына Ирина Владимировна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследованы адгезивные свойства 340 клинически значимых штаммов бактерий, выделенных у больных в отделениях открытой травмы и гнойной ортопедии. Все исследованные штаммы микроорганизмов обладали адгезивными свойства- ми. Распределение по степени адгезивности неодинаково для рассматриваемых групп. Показано, что способность к ад- гезии у штаммов, выделенных от больных хроническим остеомиелитом, достоверно выше по сравнению со штаммами, выделенными из ран открытых переломов. Наибольшая адгезивная активность характерна для штаммов Pseudomonas aeruginosa и Streptococcus spp.

Адгезивные свойства бактерий, персистенция, хронический остеомиелит, раны

Короткий адрес: https://sciup.org/142121484

IDR: 142121484 | УДК: 579.84-026.569:616.71-001.514-002.2

Текст научной статьи Сравнительная оценка адгезивной активности бактерий, выделенных у больных из остеомиелитического очага и из ран открытых переломов

В настоящее время известно, что от 65 до 93 % инфекционных заболеваний ассоциированы со способностью их возбудителей формировать биопленку [2, 10]. Инфекционные заболевания, этиологическими агентами которых являются биопленки, могут быть вызваны как представителями одного вида, так и несколькими видами бактерий. Установлено, что одновидовые биопленки чаще развиваются на медицинских имплантатах [9]. Имеются данные об этиологической значимости биопленок в развитии остеомиелита.

Первым и наиболее важным этапом в формировании биопленок считают способность бактерий к адгезии. Изучение факторов, влияющих на процесс адгезии in vivo и in vitro, позволяет разработать профилактические меры, направленные на подавление ранних этапов инфекционного процесса. В основе специфического прикрепления бактерий к клеткам лежит сродство соответствующих фим- бриальных адгезинов к структурам, выполняющим функцию рецепторов [11]. Адгезия как многофакторный процесс зависит от большого числа условий как со стороны бактерий, так и макроорганизма [8]. Установление взаимодействия между патогеном и клеткой-мишенью в результате бактериальной адгезии является определяющим звеном в ходе инфекционного процесса. Прикрепление и последующее размножение микроорганизмов с образованием микроколоний или пленки обеспечивает им более выгодные условия существования, связанные, в частности, с противодействием механическому удалению бактерий из макроорганизма и устойчивостью к действию бактерицидных агентов внешней среды.

Цель работы — оценка адгезивных свойств клинически значимых штаммов бактерий, выделенных у больных в отделениях открытой травмы и гнойной ортопедии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования послужили 340 клинических штаммов бактерий, принадлежащих к 4 таксонам ( Staphylococcus aureus 154 штамма,

Staphylococcus epidermidis — 62, Enterococcus spp. — 46, Pseudomonas aeruginosa — 78), выделенных из ран больных с открытыми переломами (1-я группа) и хроническим остеомиелитом (2-я группа) в 2009 году. Выделение и идентификацию исследуемых штаммов проводили общепринятыми классическими методами, а также использовали микротест системы «BioMerieux» (Франция): «ID 32 STAPH», «ID 32 GN», «ID 32 STREP». Адгезивную способность микроорганизмов изучали согласно методике В. И. Брилиса [3]. Смесь формалинизированных эритроцитов человека О(І) группы крови Rh+ и суспензии микроорганизма (1×109 кл/мл) инкубировали при 37 °С в течение 30 минут, регулярно встряхивая смесь. После этого готовили препарат, высушивали, фиксировали и окрашивали по методу Романовского–Гимза. Изучение адгезии проводили под световым микроскопом, подсчет вели, учитывая в общей сложности не менее 50 эритроцитов. При оценке адгезивных свойств использовали показатели: средний показатель адгезии (СПА) — среднее количество микроорганизмов, прикрепившихся к одному эритро циту; коэффициент адгезии (К) — процент эритроцитов, имеющих на своей поверхности адгезированные микроорганизмы; индекс адгезивности микроорганизмов (ИАМ) — среднее количество микробных клеток на эритроците (учитывали только участвующие в адгезивном процессе эритроциты). Микроорганизмы считали неадгезивными в случае определения ИАМ в диапазоне от 1,76 до 2,5, среднеадгезивными — от 2,51 до 4,0, высокоадгезивными — при ИАМ > 4,1. Для соблюдения стандартных условий в постановке опыта использовали эритроциты только одного донора О(І). Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы «Atte Stat» [1]. Достоверность различий между группами проверяли с помощью непараметрического критерия U (критерий Вилкоксона–Манна–Уитни). Различия между группами наблюдений считались статистически значимыми при Рu < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что видовая принадлежность в значительной степени характеризует адгезивные свойства бактерий [5, 7]. Возбудители, наиболее часто выделяющиеся из остеомиелитического очага и из ран открытых переломов, — это различные виды стафилококков, стрептококки и Pseudomonas aeruginosa [4, 6].

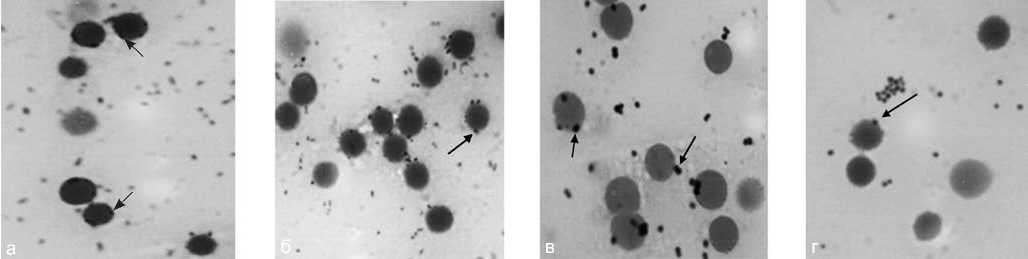

При анализе взаимодействия исследуемых штаммов микроорганизмов с эритроцитами на поверхности последних выявляли как отдельные бактериальные клетки, так и группы клеток, объединенных между собой. Такая картина наблюдалась у среднеадгезивных штаммов (P. aeruginosa, Streptococcus spp.) (рис. 1, а, б). Если культуры микроорганизмов обладали низкой адгезией ( S. aureus и S. epidermidis ), то на поверхности эритроцитов бактерии либо не обнаруживались, либо встречались на единичных клетках (рис. 1, в, г).

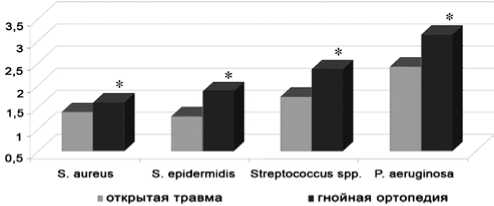

СПА штаммов S. aureus, S. epidermidis и Streptococcus spp., выделенных у больных с открытыми переломами, был меньше 2 ед., что свидетельствовало о низкой способности к адгезии перечисленных микробов. Доля эритроцитов, задействованных в адгезивном процессе, составила соответственно 41, 66 и 66 % от общего количества клеток, учитываемых в реакции.

У больных хроническим остеомиелитом СПА штаммов S. aureus, S. epidermidis также был меньше двух единиц, а для штаммов Streptococcus spp. этот показатель составил 2,32±0,20 ед., что свидетельство- вало о средней адгезивной активности стрептококков. Число эритроцитов, задействованных в адгезивном процессе, составило 46 %, 74 % для стафилококков и 74 % — для стрептококков.

Грамотрицательные бактерии характеризовались более высокими значениями СПА. Так, СПА штаммов P. aeruginosa, выделенных у больных острым гнойным процессом и хроническим остеомиелитом, варьировал от 2,42±0,30 до 3,14 ±0,28 ед. Число эритроцитов, задействованных в адгезивном процессе, для штаммов P. aeruginosa, выделенных из отделений гнойной ортопедии и открытой травмы, составило 77 и 73 % соответственно.

В целом у штаммов, выделенных у больных из отделения гнойной ортопедии, СПА был достоверно выше, чем у штаммов, выделенных из ран пациентов с открытыми переломами. Это относилось ко всем видам исследованных микроорганизмов (рис. 2).

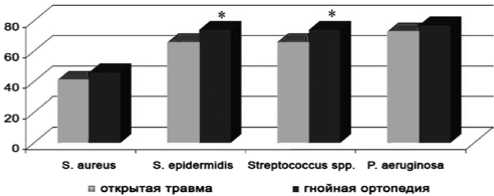

Число задействованных эритроцитов в процессе адгезии в случае штаммов S. epidermidis и Streptococcus spp., выделенных у пациентов c хроническим остеомиелитом, было на 12 % выше по сравнению со штаммами этих же видов бактерий, выделенных у больных с открытыми переломами (рис. 3).

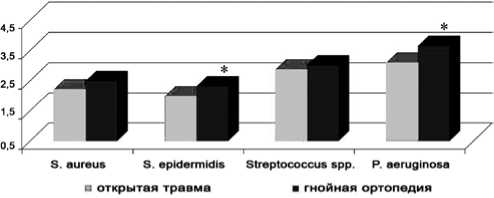

В группе грамположительных микроорганизмов, выделенных у больных хроническим остеомиелитом, колебания ИАМ находились в пределах от 2,32 ± 0,19 у S. epidermidis до 3,01 ± 0,36 у Streptococcus spp.

Рис. 1. Адгезия микроорганизмов на эритроцитах: а — P. aeruginosa; б — Streptococcus spp.; в — S. epidermidis; г — S. aureus; стрелками указаны адгезированные на поверхности эритроцитов бактерии

Рис. 2. Среднее количество бактерий, прикрепившихся к эритроциту (СПА): * — уровень значимости различий по сравнению с данными СПА штаммов микроорганизмов, выделенных у больных с острой гнойной инфекцией, по U-критерию Вилкоксона– Манна–Уитни, при Рu < 0,05

Рис. 3. Количество эритроцитов, участвующих в адгезивном процессе: * — уровень значимости различий по сравнению с показателем К штаммов микроорганизмов, выделенных у больных с острой гнойной инфекцией, по U-критерию Вилкоксона–Манна– Уитни, при Рu < 0,05

Рис. 4. Индекс адгезивности микроорганизмов (ИАМ): * — уровень значимости различий по сравнению с данными ИАМ штаммов микроорганизмов, выделенных у больных с острой гнойной инфекцией, по U-критерию Вилкоксона–Манна–Уитни, при Рu < 0,05

Штаммы S. aureus и S. epidermidis обладали низкоадгезивной, а Streptococcus spp. — среднеадгезивной способностью. Следует отметить, что штаммы, выделенные из инфицированных ран при открытых переломах, характеризовались более низкими значениями ИАМ по сравнению со штаммами, выделенными из остеомиелитического очага; достоверные отличия отмечены для S. epidermidis и P. aeruginosa .

ИАМ грамположительных бактерий изменялся от 1,99 ± 0,18 у S. epidermidis до 2,87 ± 0,63 у Streptococcus spp (рис. 4), тогда как у P. aeruginosa этот показатель был значительно выше и варьировал от 3,1 ±0,36 (открытая травма) до 3,65 ± 0,27 (гнойная ортопедия).

Среди грамотрицательных условно-патогенных бактерий штаммы P. aeruginosa, выделенные как у больных с острой гнойной инфекцией, так и из остеомиелитического очага, обладали среднеадгезивной способностью.

На основании полученных данных можно говорить, что все исследованные штаммы микроорганизмов обладали адгезивными свойствами. Распределение по степени адгезивности неодинаково для рассматриваемых групп. Способность к адгезии у штаммов S. aureus, S. epidermidis, Streptococcus spp. и P. aeruginosa, выделенных у больных хроническим остеомиелитом, была достоверно выше по сравнению со штаммами, выделенными у пациентов с открытыми переломами.

Штаммы P. aeruginosa, выделенные как у больных хроническим остеомиелитом, так и из ран открытых переломов, обладали наибольшей адгезивной способностью по сравнению с изученными грамположитель-ными бактериями, что можно объяснить особенностями строения поверхностных структур клеток грам-отрицательных микроорганизмов и их способностью контактировать с различными поверхностями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, способность к адгезии у возбудителей, обусловливающих остеомиелитический процесс, выше по сравнению с микроорганизмами, обнаруживаемыми в ранах больных с открытыми переломами. Поскольку по способности к адгезии можно судить о скорости формирования биопленок, то логично предположить, что штаммы, выделенные из остеомиелитического очага, активно формируют биопленки, что ведет к хронизации инфекционного процесса. Лечение инфекций, обусловленных биопленками, должно быть направлено на разрушение и удаление сформировавшихся биопленок и подавление первого (наиболее важного) этапа развития биопленок — адгезии. Более углубленное изучение роли адгезии в распространении внутрибольничной инфекции, вызванной клинически значимыми видами бактерий, и разработка оптимальных препаратов, максимально подавляющих механизмы адгезии, позволит повысить эффективность лечения инфекционных осложнений, вызванных условнопатогенными микроорганизмами.