Сравнительная оценка антропометрических показателей и компонентного состава тела лиц юношеского возраста в Республике Карелии

Автор: Пашкова Инга Геннадьевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 (117), 2011 года.

Бесплатный доступ

Физическое развитие, юношеский возраст, антропометрия, жировая, костная, мышечная масса

Короткий адрес: https://sciup.org/14749913

IDR: 14749913

Текст статьи Сравнительная оценка антропометрических показателей и компонентного состава тела лиц юношеского возраста в Республике Карелии

В молодом возрасте заканчивается развитие большей части антропометрических показателей и окончательно формируется соматотип человека [10]. Данный период онтогенеза считается наиболее значимым в изучении конкретных морфологических критериев диагностики нормы и патологии [11] как время социально-физического становления в профессии и первичной профилактики прогнозируемой патологии [9], [14], [17]. Данные морфофункционального статуса являются одним из основных и информативных показателей не только индивидуального развития растущего организма, но и состояния здоровья подрастающего поколения, формирование которого в значительной степени обусловлено эколого-климатическими и социально-экономическими факторами [2]. Приспособление организма к различным факторам окружающей среды является длительным историческим процессом, направленным на формирование экологического типа, обеспечивающего оптимальные условия для его жизнедеятельности. Действие факторов внешней среды на организм человека отмечено в различии антропометрических параметров населения разных климатогеографических районов [12]. В связи с этим разработка и изучение индивидуально-типологических особенностей становится одной из основных задач профилактической медицины. Неблагоприятные природно-социальные факторы северного региона влияют на скорость ростовых процессов и увеличивают число лиц с дисгармоничным физическим развитием и функциональными отклонениями [2]. Отсутствие информации об уровне физического развития, антропометрических характеристиках и компонентном составе тела юношей и девушек, проживающих на территории Республики Карелии, ограничивает возможность проведения сравнительного анализа с представителями других регионов РФ.

Цель работы - определить индивидуальную изменчивость, половые различия значений антропометрических показателей и степень выраженности анатомических компонентов, определяющих соматотипологическую характеристику молодых людей, проживающих в Республике Карелии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования стали 508 студентов Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) - 355 девушек (16-20 лет) и 153 юноши (17-21 года), проживающие на территории Республики Карелии. Все исследования проводились с информированного согласия студентов в 2005-2010 годах. При выделении возрастных групп использовалась «Схема возрастной периодизации онтогенеза человека», принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР (Москва, 1965). Средний возраст обследованных составил 18,5 ± 0,1 года в обеих половых группах. По климатоэкологическим условиям Республика Карелия входит в состав Баренцева Евро-Арктического региона России, где установлено воздействие на организм особенно неблагоприятных метеорологических условий в виде повышенной геомагнитной активности, низких температур, а также светового режима [13]. Таким образом, организм человека подвергается воздействию комплекса неблагоприятных климатогеографических факторов, оказывающих негативное влияние на качество жизни и уровень здоровья [3], [13]. Многочисленные исследования показывают, что проживание человека в гипокомфортных климатогеографических условиях в сочетании с антропогенной нагрузкой приводит к более интенсивному использованию и истощению адаптационных резервов организма человека.

Антропометрическое обследование проводили по методическим рекомендациям Э. Г. Мартиросова (1982) [7] и В. Г. Николаева (2001) [11]. Программа исследования включала измерение следующих показателей: массы тела, длины тела, 8 обхватных размеров, 4 диаметров эпифизов конечностей, толщины 7 кожно-жировых складок. Использовали стандартный антропометрический инструментарий: медицинские весы, металлический штанговый антропометр Мартина, скользящий циркуль, калипер-цир-куль, пластиковую мерную ленту. Разделение массы тела производили на жировой, мышечный и костный компоненты по формулам J. Matiegka (1921) [18]. Массо-ростовые отношения оценивались посредством использования индекса массы тела (ИМТ, или индекс Кетле, кг/м2), индекса Рорера (индекс плотности тела, кг/см3). Для определения площади поверхности тела как одного из важных признаков физического развития [8] применялась формула Иссаксона (1958), рекомендованная для лиц, у которых сумма веса и длины тела больше 160 единиц.

Для оптимальной оценки физического развития проведен центильный анализ. Центильные шкалы представляют собой описание частотных долей распределения диапазона варьирования признаков, абсолютно независимое от математического распределения. Использовалась шкала, в которой предусмотрено выделение границ 3, 10, 25, 50, 75, 90 центилей распределения. При этом за норму принимали значения, свойственные половине молодых людей в интервалах 2550-75 центилей.

Все результаты антропометрического обследования обработаны вариационно-статистическими методами. Для проверки нормальности распределения был использован критерий Шапиро - Уилкса. Для наглядного представления и анализа результатов измерения были рассчитаны значения таких показателей, как среднее арифметическое, стандартная ошибка средней. При описании результатов исследования использовалось следующее представление: «среднее значение (M) ± стандартная ошибка среднего (m)». Для определения достоверности различий характеристик исследуемых независимых выборок с нормальным распределением использовались параметрический критерий Фишера и t-критерий Стьюдента. В случае распределения, отличного от нормального, применялся непараметрический критерий Манна - Уитни. Различия значений исследуемых параметров считали достоверными при 99 и 95 % порогах вероятности (Р < 0,01 и Р < 0,05 соответственно). Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием программных продуктов «Statistica 6.0 for Windows» и «Microsoft Excel».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно возрастной периодизации постнатального развития человека, возраст 16-20 лет у девушек и 17-21 год у юношей соответствует юношескому периоду онтогенеза. Для этого периода характерно протекание финальных стадий ростовых процессов, заключающихся в завершении роста скелета, формировании близкого к дефинитивному уровня развития мышечной системы, величины и топографии подкожного жироотложения.

Результаты центильной оценки физического развития юношей (табл. 1) показали, что 50 % всех значений длины тела входили в интервал от 178 до 182 см (от Р25 до Р 75), что соответствует распространенным нормативным показателям. Центильные шкалы массы тела были в пределах 71,0-78,4 кг, количество жира - в пределах 14,019,9 кг, мышечная масса - 38,2-42,9 кг, костная масса - 11,9-13,0 кг.

Таблица 1

Центильные шкалы габаритных размеров и компонентов тела юношей

|

Показатели |

Центильная оценка |

||||||

|

Р 3 |

Р 10 |

Р25 |

Р50 |

Р75 |

р 90 |

Р97 |

|

|

Очень низкая 3 % |

Низкая 7 % |

Ниже средней 15 % |

Средняя 50 % |

Выше средней 15 % |

Высокая 7 % |

Очень высокая 3 % |

|

|

Длина тела, см |

165 |

168 |

172 |

178 |

183 |

187 |

193 |

|

Масса тела, кг |

55,0 |

60,0 |

64,0 |

71,0 |

78,5 |

87,0 |

100,0 |

|

Жировая масса, кг |

5,6 |

6,8 |

10,0 |

14,0 |

20,0 |

26,0 |

30,0 |

|

Мышечная масса, кг |

27,4 |

29,7 |

32,9 |

38,2 |

43,0 |

48,6 |

54,8 |

|

Костная масса, кг |

8,9 |

9,8 |

10,6 |

11,9 |

13,1 |

14,3 |

14,9 |

Таблица 2

Центильные величины габаритных и компонентных показателей девушек

|

Показатели |

Центильная оценка |

||||||

|

Р3 |

Р10 |

Р25 |

Р50 |

Р75 |

Р90 |

Р97 |

|

|

Очень низкая 3 % |

Низкая 7 % |

Ниже средней 15 % |

Средняя 50 % |

Выше средней 15 % |

Высокая 7% |

Очень высокая 3% |

|

|

Длина тела, см |

154 |

157 |

161 |

165 |

168 |

172 |

176 |

|

Масса тела, кг |

45 |

49 |

53 |

57 |

63 |

68 |

77 |

|

Жировая масса, кг |

5,6 |

8,0 |

11,5 |

16,1 |

20,0 |

24,1 |

28,6 |

|

Мышечная масса, кг |

21,9 |

24,6 |

27,8 |

30,9 |

33,9 |

37,7 |

42,1 |

|

Костная масса, кг |

6,4 |

7,1 |

7,7 |

8,5 |

9,4 |

10,3 |

11,2 |

Центильная оценка значений основных антропометрических показателей обследованных девушек (табл. 2) выявила, что в 50 % случаев значения длины тела находились в интервале от 165 до 167 см, вес тела - от 57 до 62 кг, количество жира - в пределах 16,1-19,9 кг, мышечная масса - 30,9-33,8 кг, костная масса - 8,5-9,3 кг.

Сравнительный анализ значений антропометрических параметров выявил статистически значимые различия значений показателей массы и длины тела у девушек и юношей (табл. 3). Средние значения показателей длины и массы тела юношей превышают средние значения данных показателей девушек на 7,6 и 19,6 % соответственно. В исследовании было выявлено, что масса и длина тела современных юношей, проживающих в Карелии, в сравнении с данными сверстников 80-х годов прошлого столетия [15], имеет четкую тенденцию к увеличению. У девушек произошло увеличение длины тела, а значения массы тела снизились.

Таблица 3

Антропометрические значения показателей компонентного состава тела

|

Антропометрические показатели |

Юноши, M ± m, n = 153 |

Девушки, M ± m n = 355 |

Р |

|

Длина тела, см |

178,87 ± 0,68 |

164,69 ± 0,35 |

Р = 0,0000 |

|

Масса тела, кг |

72,30 ± 0,85 |

58,44 ± 0,55 |

Р = 0,0000 |

|

Индекс Кетле, кг/м2 |

22,55 ± 0,25 |

21,49 ± 0,16 |

Р = 0,0005 |

|

Индекс Рорера, кг/см3 |

1,26 ± 0,02 |

1,31 ± 0,01 |

Р = 0,021 |

|

Площадь поверхности тела, м2 |

1,88 ± 0,02 |

1,61 ± 0,01 |

Р = 0,0000 |

|

Масса жирового компонента, кг |

16,43 ± 0,63 |

16,47 ± 0,41 |

Р = 0,95 |

|

Относительная масса жирового компонента, % |

22,21 ± 0,84 |

27,75 ± 0,54 |

Р = 0,0000 |

|

Масса мышечного компонента, кг |

38,62 ± 0,56 |

31,02 ± 0,36 |

Р = 0,000 |

|

Относительная масса мышечного компонента, % |

53,38 ± 0,51 |

53,11 ± 0,33 |

Р = 0,66 |

|

Масса костного компонента, кг |

11,81 ± 0,23 |

8,69 ± 0,15 |

Р = 0,0000 |

|

Относительная масса костного компонента, % |

16,48 ± 0,43 |

14,99 ± 0,28 |

Р = 0,0039 |

При сравнении значений антропометрических показателей молодых людей из разных регионов РФ было выявлено, что значения показателя длины тела проявляют стабильность вне зависимости от региона проживания. Значения массы тела юношей в Карелии не отличаются от значений данного показателя представителей Северо-Востока России [6], находятся ниже таковых значений в популяции юношей Краснодарского края [5], но превышают значения массы тела юношей Москвы [9], Красноярска [4] и Пензы [1]. Длина тела карельских девушек сходна с данными в популяции девушек Красноярска и Северо-Востока (г. Сургут), больше длины тела пензенских девушек; но более высокими оказались представи- тельницы Краснодарского края и Москвы. Значения массы тела девушек Карелии превышают значения данного показателя в популяции девушек Пензы и Москвы, но меньше, чем у девушек Красноярска и Краснодарского края.

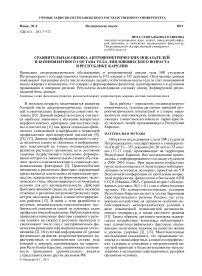

Многие ведущие клиницисты интенсивно используют ИМТ для оценки ожирения и избыточной массы тела, что является актуальной проблемой современной медицины. Большинство юношей (74 %) и девушек (80 %) имели величину ИМТ, соответствующую нормальной массе тела; дефицит массы тела выявлен у 4 % юношей и 12 % девушек. Излишнюю массу тела имеют 19 % юношей и 7 % девушек, а у 3 % юношей и 1 % девушек выявлено ожирение (рис.1).

Рис. 1. Распределение юношей (а) и девушек (б) по величине ИМТ (индекса Кетле):

1 - хроническая энергетическая недостаточность;

2 - нормальный вес тела; 3 - лишний вес; 4 - ожирение

Среднее значение индекса Рорера у юношей составило 1,27 ± 0,02 кг/см3, у девушек - 1,30 ± 0,02 кг/см3. Согласно значениям этого индекса, плотность ниже средней имели 28 % юношей и 17 % девушек, среднюю - 32 и 41 %, выше средней - 40 и 42 % соответственно. Площадь поверхности тела юношей составила 1,88 ± 0,02 м2, в то время как у девушек значение данного показателя оказалось на уровне 1,61±0,01 м2, что говорит о статистически значимых различиях значений данного показателя между группами (табл. 3).

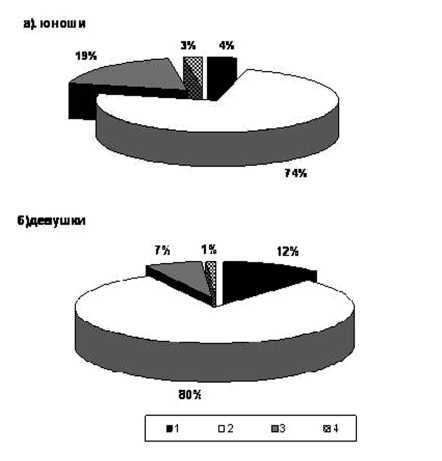

Поскольку жировая ткань является наиболее лабильным соматическим компонентом, который быстро реагирует на воздействие различных факторов, была проведена оценка количества и распределения подкожного жира. Дисперсионный анализ не выявил статистически значимых различий между абсолютными значениями жировой массы в составе тела юношей и девушек. Однако при изучении относительного содержания компонентов тела (в процентах от массы тела) выяв- лено, что масса жирового компонента у девушек статистически значимо больше, чем у юношей (Р < 0,001) (табл. 3). Это свидетельствует о более выраженном участии жирового компонента в формировании тела девушек. Различий в топографии жироотложения в обеих группах не было выявлено. Подкожно-жировой слой и у девушек, и у юношей распределен неравномерно с преобладанием в нижних отделах туловища с максимальными значениями на животе и бедрах. Половых различий в толщине кожно-жировых складок не выявлено только на спине, тогда как толщина всех остальных складок у девушек статистически значимо (Р < 0,001) превышает толщину складок у юношей (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительная характеристика распределения подкожно-жирового слоя у девушек и юношей

Распределение выраженности жировой массы у обследованного контингента юношей было следующим: низкую степень имели 24 % юношей, высокую - 9,8 %, среднюю - 65,4 %. Среди девушек низкую степень выраженности жировой массы имели 25 %, высокую - 10,1 %, среднюю - 64,8 % от общего числа обследованных. Самым выраженным в абсолютных и относительных единицах был мышечный компонент (табл. 3). Абсолютные цифры дают представление об общем развитии мышц, а по относительным значениям можно судить о гармоничности развития мышечного компонента в соответствии с другими показателями [16]. У обследованных юношей низкую степень выраженности мышечного компонента имели 24,1 %, высокую - 9,8 %, среднюю - 64,1 %. Полученные цифры свидетельствуют о достаточно хорошем развитии мышечного компонента у молодых людей. Средние значения показателей костного компонента юношей статистически значимо превышали аналогичные показатели девушек, это превы шение составило 3,1 кг и 1,5 %. Распределение выраженности костной массы у обследованных юношей показало, что 26,8 % имеют низкую костную массу, 10,1 % - высокую, у девушек низкую костную массу имеют 23 %, высокую -11,3 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ антропометрических параметров и компонентов тела у лиц юношеского возраста, проживающих в условиях Европейского Севера, показал значимые половые различия средних значений габаритных размеров тела, различия компонентного состава, выражающиеся в преобладании мышечной и костной массы у юношей, и выраженное преобладание у девушек жировой массы. В исследо-вании было выявлено, что масса и длина тела современных юношей в Республике Карелии в сравнении с данными сверстников 80-х годов прошлого столетия имеют четкую тенденцию к увеличению. У девушек при больших значениях длины тела значения массы тела снизились. Дефицит массы в популяции современных девушек отмечают многие авторы как социальный фактор, предполагая, что нынешнее поколение молодых женщин под влиянием моды стремится к модельной внешности. Окружающая среда стимулирует развитие отдельных морфофункциональных структур тела, обеспечивающих наилучший уровень приспособления к условиям Севера. В результате исследования выявлены региональные особенности антропометрических параметров и компонентов тела у лиц юношеского возраста. Карельские юноши при отсутствии различий в длине тела отличаются большим весом, который обусловлен преобладанием жирового и мышечного компонентов. Карельские девушки незначительно отличаются от своих сверстниц из других регионов длиной тела, но средние значения массы тела у них выше значений аналогичного показателя девушек, проживающих в Центре России, и меньше значе-ний представительниц Сибири и Юга России; при большем содержании жировой и мышечной массы девушки отличаются меньшими значениями костной массы. Данные, полученные в результате исследования в Республике Карелии, показывают тенденцию роста числа юношей и девушек с повышенной массой тела за счет увеличения массы жирового компонента, что говорит о формировании фенотипа, адаптированного к условиям проживания в северном регионе.

Список литературы Сравнительная оценка антропометрических показателей и компонентного состава тела лиц юношеского возраста в Республике Карелии

- Галкина Т. Н. Антропометрические и соматотипологические особенности лиц юношеского возраста в Пензенском регионе: Автореф. дис. … канд. мед. наук. Волгоград, 2008. 21 с.

- Гребнева Н. Н. Эколого-физиологический портрет современных детей и подростков в условиях Тюменской области. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. 240 с.

- Доршакова Н. В. Качество окружающей среды и здоровье человека в условиях Карелии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. 204 с.

- Казакова Т. В. Конституциональные особенности физического статуса, вегетативной регуляции и метаболизма клеток иммунной системы в юношеском возрасте: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. Красноярск, 2009. 43 с.

- Калмин О. В., Афанасиевская Ю. С., Галкина Т. Н. Соматотипологическая характеристика студентов Краснодарского края//Фундаментальные исследования. 2009. № 7. С. 51-52.

- Литовченко О. Г., Винокурова И. В. Морфофункциональное состояние юношей допризывного возраста Среднего Приобья с различным северным стажем//Экология человека. 2006. № 10. С. 8-11.

- Мартиросов Э. Г. Методы исследования в спортивной антропологии. М.: ФиС, 1982. 200 с.

- Мартиросов Э. Г., Николаев С. Г., Руднев Д. В. Технологии и методы определения состава тела. М.: Наука, 2006. 248 с.

- Негашева М. А., Мишкова Т. А. Антропометрические параметры и адаптационные возможности студенческой молодежи к началу XXI века//Российский педиатрический журнал. 2005. № 5. С. 12-16.

- Никитюк Б. А. Акселерация развития. Итоги науки и техники ВИНИТИ. Сер. «Антропология». М.: ВИНИТИ, 1989. С. 3-76.

- Николаев В. Г., Гребенникова В. В., Ефремова В. П., Сапожников В. А., Шарайкина Е. П. Онтогенетическая динамика индивидуально-типологических особенностей организма человека. Красноярск: Амальгама, 2001. 172 с.

- Николаев В. Г., Николаева Н. Н., Синдеева Л. В., Николаева Л. В. Антропологическое обследование в клинической практике. Красноярск: Изд-во ООО «Версо», 2007. 173 с.

- Рубис Л. В., Масюк В. С., Хурцилава О. Г., Щербо А. П. Природные и социальные факторы риска заболеваемости острыми респираторными инфекциями//Эпидемиология и инфекционные болезни. 2008. № 5. С. 34-38.

- Сафонов а Ж. Б., Шевелева И. Н. Профилактика нарушения репродуктивного здоровья студенток средствами физической культуры//Теория и практика физической культуры. 2007. № 1. С. 17-18.

- Смолянски й Г. Б., Стафеев В. Ф. Методика изучения и оценки индивидуального физического развития юношей и девушек. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1988. 27 с.

- Щедрин А. С. Морфофункциональные показатели организма мужчин в онтогенетическом аспекте//Материалы науч. конф. «Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологии». Красноярск; Томск, 1996. С. 49.

- Ямпольская Ю. А., Година Е. З. Состояние, тенденции и прогноз физического развития детей и подростков России//Российский педиатрический журнал. 2005. № 1. С. 30-39.

- Matiegka J. The testing of physical effi cienc//Amer. J. Phys. Antropol. 1921. Vol. 4. P. 223-230.