Сравнительная оценка биохимических показателей сыворотки крови собак при дистракционном остеогенезе и замещении дефектов голени без дистракции

Автор: Стогов М.В., Дьячков А.Н., Ерофеев С.А., Ручкина И.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура

Статья в выпуске: 4 (44) т.1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный анализ биохимических маркеров костеобразования (щелочной и тартратрезистентной кислой фосфатаз), а также изучение концентрации общего кальция и неорганического фосфата в сыворотке крови собак при удлинении голени и замещении дефекта без дистракции в условиях его отграничения от окружающих мягких тканей трубчатым аллотрансплантатом.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151965

IDR: 147151965

Текст научной статьи Сравнительная оценка биохимических показателей сыворотки крови собак при дистракционном остеогенезе и замещении дефектов голени без дистракции

Для лечения больных с дефектами длинных трубчатых костей применяют различные реконструктивные оперативные вмешательства с использованием аллотрансплантатов, свободной аутопластики и трансплантатов на питающей ножке, аутоаллопластики в комбинации с метал-лоостеосинтезом, корундовой керамики [1]. Применение аппарата Г.А. Илизарова сделало возможным замещение дефектов костей методами компрессионо-дистракционного моно- и било-кального остеосинтеза [2,4].

Экспериментальными исследованиями установлено, что в условиях нейтрального остеосинтеза костных отломков аппаратами внешней фиксации возможно восстановление целостности кости при поперечных диафизарных дефектах без дистракции, но с применением специальных материалов, предотвращающих внедрение окружающих мягких тканей в область дефекта [3, 5, 6]. Соотношение процессов костеобразования и резорбции в условиях дистракционного и бездистракционного методов замещения дефектов, по всей вероятности, могут отличаться. Это связано с тем, что в первом случае процессы остеогенеза проходят в условиях дистракции, а во втором - при стабильной фиксации.

Цель настоящего исследования состояла в проведении сравнительного анализа биохимических маркеров костного обмена при дистракционном остеогенезе и замещении дефектов в условиях отграничения их от окружающих мягких тканей при стабильной фиксации отломков.

Материал и методы исследования

Изучение биохимических показателей сыворотки крови проводили в двух группах животных. Первую группу (п = 13) составили собаки с удлинением костей голени методом чрескостного дистракционного остеосинтеза с темпом дистракции 1 мм за 4 раза в сутки в течение 28-ми дней, с последующей фиксацией отломков в достигнутом положении аппаратом. Во вторую группу (п = 13) вошли животные с замещением дефекта больше- берцовой кости без дистракции при отграничении его от окружающих мягких тканей трубчатым аллотрансплантатом.

В сыворотке крови на различных сроках эксперимента исследовали активность щелочной (ЩФ) и тартратрезистентной кислой фосфатазы (ТрКФ), а также концентрацию общего кальция и неорганического фосфата. Активность ферментов и концентрацию ионов находили с помощью полуавтоматического анализатора Stat Fax® 1904 Plus (США) с использованием наборов реактивов фирмы «Vital Diagnostic» (Россия). Достоверность различий между группами оценивали с помощью W-критерия Вилкоксона для независимых выборок.

Результаты и их обсуждение

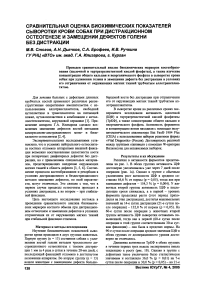

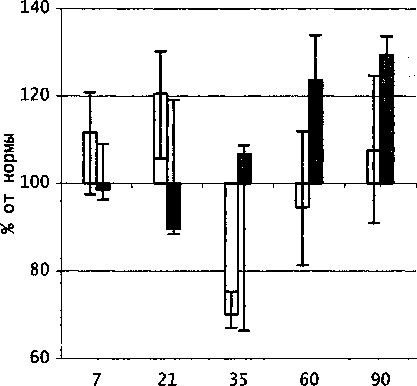

Различия в активности ферментов представлены на рис. 1. В обеих группах активность ЩФ достоверно увеличивалась уже через 7 дней после операции (рис. 1а). Однако в группе с обычным удлинением рост активности ЩФ в среднем составлял 64,6 % от нормы (р = 0,05), тогда как при замещении дефектов - 154,3 % (р = 0,004). У животных второй группы активность ЩФ в последующие сроки снижалась, а в первой - уровень фермента продолжал расти (этот период приходился на этап дистракции), достигая максимальных значений на 14-е сутки дистракции (21-е сутки после операции) - 132,0 % от нормы (р = 0,05). На 60-е сутки после операции у животных второй группы активность ЩФ сыворотки оставалась повышенной, тогда как в первой (60-е сутки после операции в этой группе соответствовали 30-м суткам фиксации) - она была в пределах нормы. На 90-е сутки после операции средние значения ЩФ в обеих группах от дооперационного уровня достоверно не отличались.

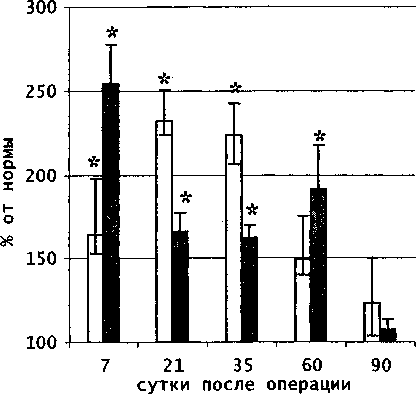

Динамика активности ТрКФ в обеих группах в течение первых трех недель эксперимента имела тенденцию к росту (рис. 16). Однако в группе с дефектами такое увеличение было статистически значимым и составляло 36,0 % (р = 0,01) на 7-е сутки после операции и 30,0 % (р = 0,05) - на 21-е " Вестник ЮУрГУ, № 4, 2005

Стогов М.В., Дьячков А.Н., Ерофеев С.А., Ручкина И.В.

сутки, тогда как при удлинении конечности увеличение ТрКФ относительно дооперационного уровня составляло 16,3 % и 14,3 % в соответствующие сроки, при отсутствии достоверных различий от нормы (р > 0,10). На 35-е сутки после операции рост активности ТрКФ во второй группе был максимальным - 124,0 % (р = 0,001), в первой - со

Сравнительная оценка биохимических показателей сыворотки крови собак при дистракционном остеогенезе...

ставлял 36,7 % (р = 0,05). В последующие сроки уровень этого энзима при замещении дефекта снижался, а в группе с удлинением продолжал увеличиваться и сохранялся достоверно повышенным после снятия аппарата на 59,2 % (р = 0,05), что говорило о продолжающейся перестройке костного регенерата.

-

а) б)

Рис. 1. Изменение активности щелочной (а) и тартратрезистентной кислой фосфатазы (б) в сыворотке крови собак в ходе эксперимента. □ -1 группа; ■ - II группа.

* - уровень значимости различий по сравнению с дооперационными значениями при р £0,05

сутки после операции

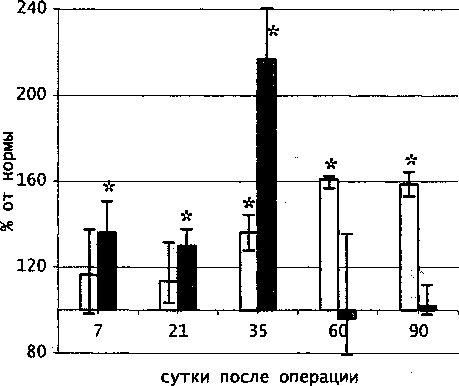

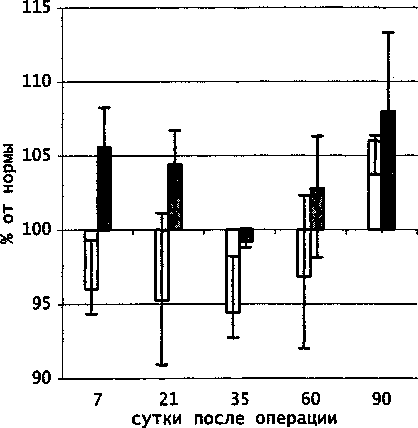

а) б)

Рис. 2. Изменение концентрации общего кальция (а) и неорганического фосфора (б) в сыворотке крови собак в ходе эксперимента. □ -1 группа; в - II группа

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 5, том 1 139

Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура

Изменение концентрации общего кальция и неорганического фосфата в сыворотке крови животных сравниваемых групп представлено на следующем рисунке (рис. 2). Из рисунка видно, что в ходе эксперимента в первой группе отмечалась тенденция к снижению концентрации общего кальция (рис. 2а), что особенно проявлялось к концу дистракции (35-е сутки эксперимента), тогда как во второй группе прослеживалась тенденция к увеличению содержания в сыворотке этого электролита. Отсутствие гипокальциемии в этом случае возможно связано с тем, что аллотрансплантат был источником кальция при замещении дефектов, что не требует приема дополнительного количества экзогенного кальция. При всех описанных различиях в динамике концентрации кальция необходимо, подчеркнуть, что изменение содержания этого электролита в обеих группах не превышало 5 % относительно нормы.

Противоположные изменения между группами отмечались и при сравнении динамики неорганического фосфата (рис. 26). Однако статистический анализ не позволяет сделать каких-либо выводов об особенностях изменения этого показателя между группами, т. к. наблюдалось его большое варьирование в обеих экспериментальных группах.

Выводы

Таким образом, особенностью динамики биохимических показателей при замещении дефектов, отграниченных от мягких тканей ал-латрансплантатом, является: 1) более значительное увеличение фосфатазной активности в ответ на оперативное вмешательство (удаление участка кости); 2) синхронизированное по времени повышение активности обеих фосфатаз в ходе эксперимента; 3) отсутствие сдвигов кальциевого гомеостаза. В свою очередь, при удлинении конечности повышение активности фосфатаз разделено во времени. Вначале отмечается увеличение активности ЩФ (приходящееся на этап дистракции), которое сменяется ростом ТрКФ (этап фиксации и безаппаратный период).

Список литературы Сравнительная оценка биохимических показателей сыворотки крови собак при дистракционном остеогенезе и замещении дефектов голени без дистракции

- Илизаров Г.А. Некоторые возможности лечения нашим методом ложных суставов и дефектов длинных трубчатых костей//Труды V Всесоюз. съезда травматол.-ортопедов, Одесса, 22-24 сентября 1988 г. -Ч. II. -М., 1990. -С. 5-12.

- Плаксейчюк А.Ю. Сравнительный анализ современных методов замещения дефектов длинных трубчатых костей//Амбулаторная травмотол.-ортопед. помощь: Тез. докл. Всерос. науч. -практ. конф.: В 2-х Ч. -Ч.2. -СПб.-Йошкар-Ола, 1994. -С. 16-17.

- Применение полисилоксановой мембраны при пересадке костного мозга у кроликов (экспериментальное исследование)/Г.И. Нетылько, В.И. Кулик, М.Ю. Зайцева и др.//Травматол. ортопед. -2002. -№ 2. -С. 29-32.

- Шевцов В.И., Макушин В.Д., Куфтырев Л.М. Дефекты костей нижних конечностей. Чрескостный остеосинтез по методикам Российского научного центра «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова. -М.: ИПП «Зауралье», 1996. -504 с.

- Шрейнер A.A., Мигалкин Н.С., Ручкина И.В. Регенерация кости при туннельной изоляции сегментарного дефекта ксеноматериалом//Российские морфологические ведомости. -М., 1999. -№ 1-2. -С. 170.

- Экспериментальное изучение заживления циркулярных дефектов длинных трубчатых костей/В.И. Шевцов, А.Н. Дьячков, И.В. Ручкина, Е.В. Осипова//8-й Российский национальный конгресс «Человек и его здоровье» 24-28 ноября 2003 г. -СПб., 2003. -С. 104.