Сравнительная оценка динамики показателей периферической гемодинамики учащихся среднего школьного возраста при различной направленности физических воздействий

Автор: Епишев Виталий Викторович, Сафиуллин Равиль Файзулович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 7 (140), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается данные сравнительной оценки влияния различных по направленности программ физических упражнений на состояние периферического отдела сердечно-сосудистой системы у детей среднего школьного возраста.

Дети среднего школьного возраста, физические упражнения, периферическая гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/147152662

IDR: 147152662 | УДК: 612

Текст научной статьи Сравнительная оценка динамики показателей периферической гемодинамики учащихся среднего школьного возраста при различной направленности физических воздействий

Актуальность работы. Мышечная деятельность, как одна из основных физиологических функций, имеет в своей основе абсолютно четкую функциональную структуру, включающую широкое миорецепторное поле, которое реагирует на каждое мышечное сокращение, афферента-цию в центральную нервную систему на уровнях спинного мозга, подкорковых структур (ретикулярная формация, гипоталамус) и кинестетическую зону анализатора в коре головного мозга. В настоящее время известно, что при осуществлении каждого движения, проприоцептивный аппарат вовлекается в систему реакций: возникает множество залповых импульсов, которые влияют на функцию всех без исключения органов и систем. Постоянная циркуляция информации от мышечного аппарата в центральную нервную систему и обратно является условием эффективного функционирования организма и успешного достижения жизненно важных целей. Следовательно, применение упражнений, направленных преимущественно на работу мышц, функционально связанных с определенной системой организма, приведет к формированию устойчивых висцеромоторных связей и выраженному оздоровительному эффекту.

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности воздействия программы специальных гимнастических упражнений и упражнений общей физической подготовки на показатели периферической гемодинамики и результаты функциональных проб с дозированной физической нагрузкой у испытуемых среднего школьного возраста.

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ первой и второй медицинских групп, в возрасте 13-15 лет (средний школьный возраст экспериментальная группа п = 22;

группа сравнения п = 24) города Каменск-Уральского Свердловской области. В обеих группах учащиеся в течение 2 месяцев, дополнительно к школьным урокам физической культуры, 3 раза в неделю по 1 часу, выполняли различные по направленности комплексы физических упражнений с моторной плотностью каждого занятия не менее 60 %. В экспериментальной группе мышечная нагрузка была направлена на мышцы, имеющие рефлекторно-сегментарную и функциональную взаимосвязь с органами кровообращения (специальные гимнастические упражнения, СГУ). Нами были выбраны следующие мышцы: трапециевидная, большая грудная, подостная, грудино-ключичнососцевидная, прямая живота, паравертебральные мышцы спины. В группе сравнения, учащиеся, в том же объеме занимались общеразвивающими упражнениями (ОФП).

Регистрация показателей центральной гемодинамики проводилась с использованием автоматизированного компьютерного реографа «Диа-мант-Р» ( ЗАО «Диамант »). Изучалась динамика следующих параметров: систолическое (САД, (мм рт. ст.), диастолическое (ДАД, мм рт.ст.) и пульсовое (АДп, мм рт. ст.) артериальное давление, общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин*с-см2).

Регистрируемые параметры подвергались статистической обработке методами вариационной статистики, корреляционного анализа, а также графическому построению регрессионной зависимости при помощи компьютерных программ Microsoft Exel и Statistica 6.0.

Результаты исследования. В табл. 1 представлены результаты фонового и повторного исследования показателей артериального давления и общего периферического сопротивления сосудов у испытуемых двух групп с учетом полового признака.

Таблица 1

Сравнительные данные некоторых параметров периферического кровообращения испытуемых 13-15 лет

|

Исследование |

САД (мм рт. ст.) |

ДАД (мм рт. ст.) |

АДп (мм рт. ст.) |

АДсргд (мм рт. ст.) |

ОПСС (дин*с-см2) |

|

|

S у |

СГУ (1) |

112,70 ± 1,78 |

68,00 ± 1,42 |

44,70 ± 1,27 |

86,77 ± 1,49 |

2690,18 ± 168,25 |

|

СГУ (2) |

105,64 ±1,27 |

68,75 ± 0,76 |

36,89 ± 1,26 |

84,24 ± 0,87 |

3020,06 ± 137,09 |

|

|

ОФП (3) |

113,50 ±1,27 |

71,00 ±1,53 |

42,50 ±2,04 |

88,85 ± 0,99 |

2614,57 ± 267,27 |

|

|

ОФП (4) |

109,00 ± 1,78 |

65,50 ± 1,02 |

43,50 ± 1,27 |

79,41 ± 1,27 |

2347,50 ±80,13 |

|

|

S а § 2 |

СГУ (5) |

116,67 ±1,78 |

75,56 ± 1,53 |

41,25 ± 1,02 |

92,95 ± 1,31 |

1849,03 ± 19,59 |

|

СГУ (6) |

105,94 ± 1,27 |

70,90 ± 1,19 |

34,43 ± 0,93 |

84,22 ± 1,12 |

2314,29 ±54,35 |

|

|

ОФП (7) |

112,00 ± 1,02 |

68,00 ± 1,02 |

44,00 ±1,53 |

86,48 ± 0,80 |

1873,84 ±60,11 |

|

|

ОФП (8) |

107,00 ± 1,78 |

64,50 ±1,53 |

35,50 ± 1,27 |

79,41 ± 1,27 |

2347,50 ±80,13 |

|

|

р |

р1-р2 |

р < 0,02 |

— |

р < 0,01 |

— |

— |

|

рЗ-р4 |

— |

р < 0,05 ■ |

— |

р<0,01 |

— |

|

|

р5-р6 |

р < 0,007 |

р < 0,05 |

р < 0,01 |

р < 0,01 |

р < 0,01 |

|

|

р7-р8 |

- |

— |

р < 0,01 |

р < 0,01 |

р < 0,01 |

Примечание. Нечетными цифрами помечены данные фонового исследования, четными — повторного.

Как видно из табл. 1, статистически значимое изменение систолического артериального давления наблюдается только у испытуемых, занимающихся по программе специальных гимнастических упражнений. В частности, депрессорный эффект СГУ у девушек был выражен снижением САД на 6,68 %, у юношей - на 10,12 %. В связи с хорошо развитой симпатической иннервацией артериальных сосудов, указанный эффект, в первую очередь, может определяться динамикой регуляторного влияния симпатической нервной системы, изменением активности циркулирующих катехоламинов, а также непосредственно с ауторегуляцией мышечного кровотока. Помимо этого, при стабильности ДАД, у девушек отмечено уменьшение величины пульсового артериального давления на 21,17 %, что, учитывая математическую расчет ную формулу, напрямую связанно с динамикой САД и, предположительно, ударного объема.

опсс

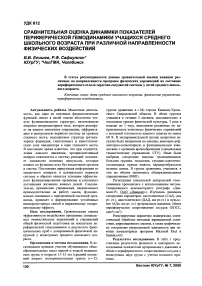

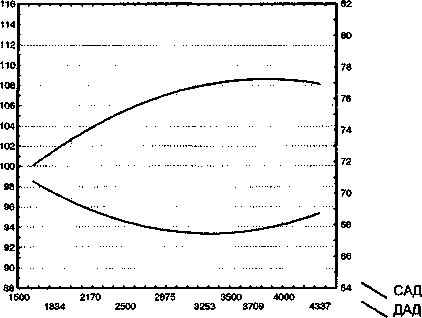

Рис. 1. Функциональный вклад уровня САД и ДАД на уровень ОПСС у юношей группы СГУ при фоновом исследовании (А) и повторном (Б)

Несмотря на отсутствие статистически значимой динамики уровня общего периферического сопротивления сосудов, регрессионный анализ с построением графической зависимости между САД, ДАД и ОПСС выявил явные изменения в их структурной функциональной взаимосвязи (рис. 1).

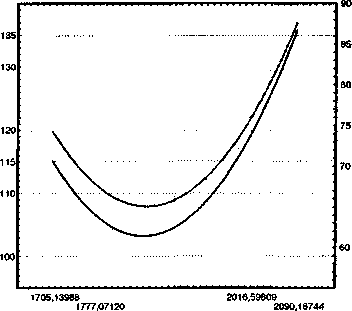

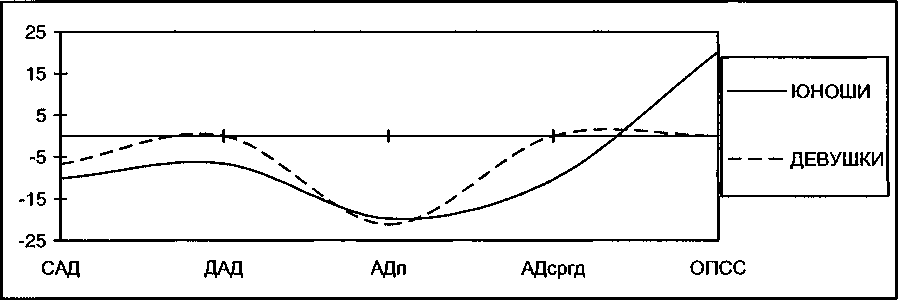

мо, активация ауторегуляторных факторов периферического кровотока в «позных» мышечных группах, что на рис. 2 (Б) отражается отсутствием однонаправленных изменений САД и ДАД при росте ОПСС. При этой установленной закономерности выявлен практически постоянный уровень артериального давления, колеблющийся в пределах 100/70—110/80 мм рт. ст., но различные значения общего периферического сопротивления.

У юношей адаптивные изменения в периферической сосудистой системе, напротив, проявля-

Рис. 2. Функциональный вклад уровня САД и ДАД на уровень ОПСС у девушек группы СГУ при фоновом исследовании (А) и повторном (Б)

опсс

При фоновом исследовании в обеих половых группах отчетливо прослеживается схожая структура взаимосвязей величин систолического и диастолического артериального давления, имеющая фактически однонаправленное направление. В частности, у юношей минимальные значения ДАД наблюдались при САД на уровне 105-110 мм рт. ст., а у девочек 110-115 мм рт. ст., при котором у них отмечалось наиболее низкое ОПСС. Особенностью периферического кровообращения у юношей являлся минимальный уровень ОПСС, зафиксированный у некоторых испытуемых при высоких значениях ДАД. Физиологической основой данной специфичности возможно являлась низкая симпатическая иннервация гладкой мускулатуры сосудистой стенки на фоне чрезмерной импульсации с афферентных волокон мышц, обеспечивающих поддержание позы, которая посредством активации хеморецерепторов приводила к высоким значениям ДАД даже при относительно небольшом минутном объеме кровотока [1]. У девочек рост ОПСС практически линейно возрастал при росте артериального давления.

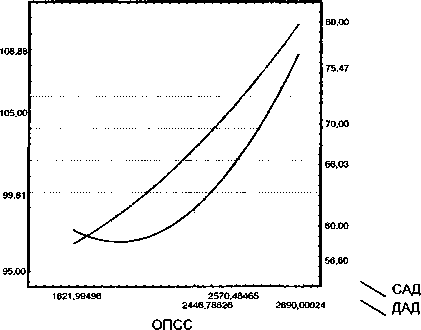

Зафиксированные выраженные перераспределительные сдвиги в системе периферического кровообращения, снижение артериального давления и рост ОПСС у юношей могут являться отражением компенсаторных реакций на снижение минутного объема кровообращения, а также противоположными сдвигами сосудистого русла - расширение в одних регионах и сужение в других. Так, изменение величин этих параметров при нейрогенных

Рис. 3. Относительные изменения параметров периферического кровообращения у испытуемых группы СГУ

влияниях может идти как параллельно, так разно-направлено, что указывает на роль артериального давления в формировании адекватного уровня сердечного выброса. Следовательно, ярким характерным признаком адаптивных изменений периферического кровотока на программу специальных гимнастических упражнений в течение двух месяцев являются различия реактивности в зависимости от полового признака, дифференциальная реакция различных частей сосудистого русла, снижение регуляторной активности симпатической нервной системы с ростом относительной активности в определенных участках механизмов ауторегуляции сосудов.

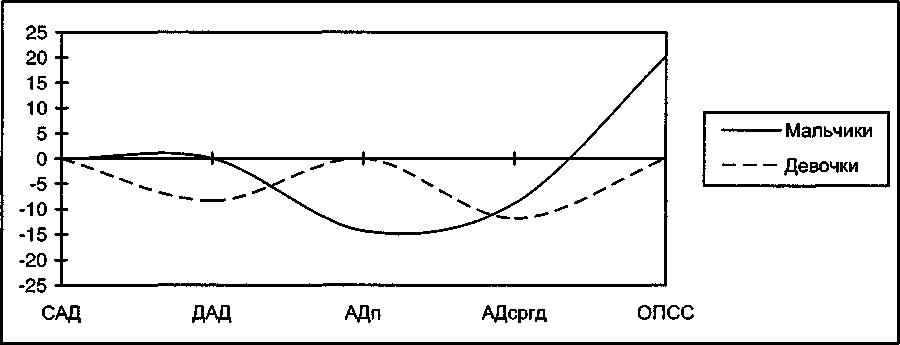

Дополнительные занятия с акцентом на развитие общей физической подготовки также привели к некоторым изменениям. У девочек было зафиксировано снижение величин ДАД на 8,39 % и АДсргд на 11,88 %, при отсутствии статистически достоверной динамики других регистрируемых параметров. У мальчиков, как и в группе СГУ, реакция периферического сосудистого русла носила более выраженный характер - на уровне р < 0,05 отмечено уменьшение пульсового, среднегемодинамического давления, последовательно, на 14,28 и 8,90 % и рост общего периферического сопротивления сосудов на 20,18 %.

В табл. 2, 3 представлены результаты парного линейного корреляционного анализа данных фонового и повторного исследований, группы ОФП, проведенные по методу Бравэ-Пирсона при помощи компьютерной программы Statistica 6.0.

Как видно из табл. 2, 3, вышеуказанная динамика параметров артериального давления в обеих половых группах не сопровождалась значимой функциональной перестройкой, а в первую очередь, видимо депрессорным эффектом, в основе которого лежит увеличение резервов простоглан-диновой системы [2]. При этом на незавершенность адаптивных изменений на данном этапе указывает динамика корреляционных взаимосвязей между всеми показателями АД и ОППС - во всех случаях коэффициент корреляции либо снизился до р > 0,05, либо поменял направление. Увеличение ОППС в состоянии покоя у мальчиков группы

ОФП на этом фоне и тенденция к снижению САД и ДАД может быть обусловлено остаточными реакциями сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, в частности, временным ростом мощности симпатической иннервации периартериальных нервных сплетений в основных сосудах сопротивления.

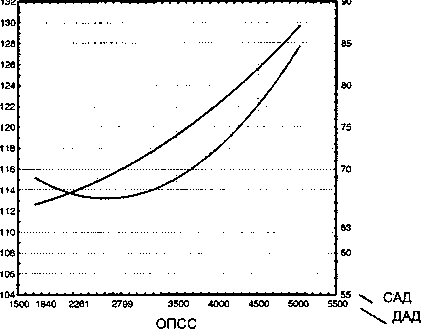

Hh рис. 4 представлена совокупная относительная динамика регистрируемых параметров периферической гемодинамики у мальчиков и у девочек дополнительно к урокам физической культуры занимающихся развитием физических качеств.

На представленной диаграмме прослеживаются различия в относительных изменениях изучаемых параметров по половому признаку, что может отражать обособленное дополнительное воздействие циркулирующих в крови девочек половых гормонов, а также связанное с пубертатным периодом излишнее психоэмоциональное напряжение. Следовательно, адаптация периферического звена кровообращения под влиянием дополнительных занятий на развитие общей физической подготовки в течение двух месяцев, сопровождается рядом сосудистых и тканевых изменений, обеспечивающих наиболее благоприятные условия для обменных процессов и перераспределения регионарного кровотока. Степень зафиксированной динамики позволяет говорить о течении «переходной» стадии адаптивной реакции, направление которой, в целом, свидетельствует об оптимизирующем и экономизирующем влиянии на функциональное состояние периферического звена сердечно-сосудистой системы [4]. Уровень реактивности на данный вид мышечной нагрузки ниже у девочек, что определяется совокупным воздействием как физических упражнений, так и гормональных изменениями, свойственным данной возрастной группе.

Таким образом, сравнительный анализ адаптационных изменений периферического отдела сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки различной направленности позволил выявить общее направление оздоравливающих влияний при дополнительных занятиях, однако специфичных для каждой формы, что необходимо учитывать при выборе методики мышечных нагрузок.

Таблица 2

Матрица корреляций параметров периферического кровообращения девочек 13-15 лет группы ОФП

|

САД (мм рт. ст.) |

ДАД (мм рт. ст.) |

АДп (мм рт. ст.) |

АДсргд (мм рт. ст.) |

ОПСС (дин*с-см2) |

|

|

САД |

— |

-0,10 |

0,69 |

0,47 |

0,08 |

|

(мм рт. ст.) |

— |

-0,18 |

0,89 |

0,75 |

0,41 |

|

ДАД |

-0,10 |

— |

-0,78 |

0,84 |

0,88 |

|

(мм рт. ст.) |

-0,18 |

— |

-0,60 |

0,52 |

-0,13 |

|

АДп |

0,69 |

-0,78 |

— |

-0,31 |

-0,59 |

|

(мм рт. ст.) |

0,89 |

-0,60 |

— |

0,37 |

0,39 |

|

АДсргд |

0,47 |

0,84 |

-0,31 |

— |

0,83 |

|

(мм рт. ст.) |

0,75 |

0,52 |

0,37 |

— |

0,26 |

|

ОПСС |

0,08 |

0,88 |

-0,59 |

0,83 |

— |

|

(дин*с-см2 |

0,41 |

-0,13 |

0,39 |

0,26 |

- |

Примечание. В верхней части каждой ячейки представлены данные корреляционного анализа при фоновом исследовании, в нижней - при повторном.

Таблица 3

Матрица корреляций параметров периферического кровообращения мальчиков 13-15 лет группы ОФП

|

САД (мм рт. ст.) |

ДАД (мм рт. ст.) |

АДп (мм рт. ст.) |

АДсргд (мм рт. ст.) |

ОПСС (дин*с-см2) |

|

|

САД |

— |

-0,04 |

0,83 |

0,71 |

0,28 |

|

(мм рт. ст.) |

- |

0,45 |

0,66 |

0,83 |

-0,58 |

|

ДАД |

-0,04 |

— |

-0,59 |

0,68 |

0,54 |

|

(мм рт. ст.) |

0,45 |

— |

-0,38 |

0,87 |

-0,34 |

|

АДп |

0,83 |

-0,59 |

— |

0,19 |

-0,08 |

|

(мм рт. ст.) |

0,66 |

-0,38 |

— |

0,13 |

-0,31 |

|

АДсргд |

0,71 |

0,68 |

0,19 |

— |

0,59 |

|

(мм рт. ст.) |

0,83 |

0,87 |

0,13 |

— |

-0,53 |

|

ОПСС |

0,28 |

0,54 |

-0,08 |

0,59 |

|

|

(дин*с-см2 |

-0,58 |

-0,34 |

-0,31 |

-0,53 |

— |

Примечание. В верхней части каждой ячейки представлены данные корреляционного анализа при фоновом исследовании, в нижней - при повторном.

Рис. 4. Относительные изменения параметров периферического кровообращения у испытуемых группы ОФП

Список литературы Сравнительная оценка динамики показателей периферической гемодинамики учащихся среднего школьного возраста при различной направленности физических воздействий

- Иванов, К.П. Успехи и спорные вопросы в изучении микроциркуляции/К.П. Иванов//Физиол. журн. им. Сеченова. -1995. -Т. 81, №6.-С. 2-18.

- Марков, Х.М. Оксид азота и сердечно-сосудистая система/Х.М. Марков//Усп. физиол. наук. -2001. -Т. 32, №3.-С. 49-65.

- Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам/Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. -М.: Медицина, 1988. -256 с.

- Benestad, A.M. Physical activity and cardiovascular disease/A.M. Benestad//Scand: J. Soc. Med. -1982. -Suppl. 29. -P. 179-183.