Сравнительная оценка двух методов моделирования аутоиммунного увеита

Автор: Аксенова Светлана Владимировна, Пятаев Николай Анатольевич, Малькина Марина Валериевна, Лакштанкина Надежда Валерьевна, Седойкина Анастасия Владимировна, Фирстов Сергей Александрович, Куликов Олег Александрович, Бродовская Екатерина Павловна

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Патофизиология и экспериментальная медицина

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. Увеит - заболевание увеального тракта, характеризующееся целым рядом причин возникновения и клинических проявлений. В патогенезе заболевания зачастую имеют значение не внешние, а внутренние антигены, которые приводят к развитию т. н. аутоиммунных реакций. Проблема лечения увеита имеет важное медикосоциаль-ное значение в связи с высокой распространенностью данного заболевания, поражением лиц молодого возраста, высокой инвалидизацией. Цель исследования - сравнить эффективность двух методов моделирования аутоиммунного увеита. Материалы и методы. Исследование проводилось на 6 кроликах породы шиншилла (12 глаз). В ходе исследования были воспроизведены 2 модели экспериментального увеита на кроликах (1-я и 2-я группы соответственно) с использованием нормальной лошадиной сыворотки. Клиническую оценку течения воспалительного процесса в глазах выполняли путем биомикроскопии с помощью щелевой лампы и прямого офтальмоскопа. Также проводили гистологическое исследование, иммунологическое обследование. Результаты исследования. Более быстровоспроизводимая и яркая клиническая картина заболевания наблюдалась во 2-й группе; также были отмечены явные изменения в иммунологическом статусе животных: повышение количества лейкоцитов, нейтрофилов, увеличение количества НСТ-активных нейтрофилов, активизация фагоцитоза. Обсуждение и заключения. Исследование показало, что 2-я модель увеита является наиболее удобным рабочим вариантом и характеризуется высокой активностью и продолжительностью воспалительного процесса в глазу.

Аутоиммунный увеит, модель экспериментального увеита, иммунологический статус, нормальная лошадиная сыворотка, разрешающая доза, интравитри-альное введение

Короткий адрес: https://sciup.org/14720266

IDR: 14720266 | УДК: 617.7 | DOI: 10.15507/0236-2910.027.201703.428-439

Текст научной статьи Сравнительная оценка двух методов моделирования аутоиммунного увеита

Введение. Увеит – заболевание увеального тракта, характеризующееся целым рядом причин возникновения и клинических проявлений. В патогенезе заболевания зачастую имеют значение не внешние, а внутренние антигены, которые приводят к развитию т. н. аутоиммунных реакций. Проблема лечения увеита имеет важное медикосоциальное значение в связи с высокой распространенностью данного заболевания, поражением лиц молодого возраста, высокой инвалидизацией. Цель исследования – сравнить эффективность двух методов моделирования аутоиммунного увеита.

Материалы и методы. Исследование проводилось на 6 кроликах породы шиншилла (12 глаз). В ходе исследования были воспроизведены 2 модели экспериментального увеита на кроликах (1-я и 2-я группы соответственно) с использованием нормальной лошадиной сыворотки. Клиническую оценку течения воспалительного процесса в глазах выполняли путем биомикроскопии с помощью щелевой лампы и прямого офтальмоскопа. Также проводили гистологическое исследование, иммунологическое обследование.

Результаты исследования. Более быстровоспроизводимая и яркая клиническая картина заболевания наблюдалась во 2-й группе; также были отмечены явные изменения в иммунологическом статусе животных: повышение количества лейкоцитов, нейтрофилов, увеличение количества НСТ-активных нейтрофилов, активизация фагоцитоза.

Обсуждение и заключения. Исследование показало, что 2-я модель увеита является наиболее удобным рабочим вариантом и характеризуется высокой активностью и продолжительностью воспалительного процесса в глазу.

Comparative examination of two methods for modeling autoimmune uveitis

S. V. Aksenova, N. A. Pyatayev, M. V. Malkina*,

N. V. Lakshtankina, A. V. Sedoykina, S. A. Firstov,

O. A. Kulikov, Ye. P. Brodovskaya

National Research Mordovia State University (Saransk, Russia)

the disease and develop the so-called autoimmune reactions. The uveitis treatment has an important medico-social significance because of the high prevalence of uveitis, the significant rate of the disease in young people, and high disability. The article compares the efficiency of two methods for modeling autoimmune uveitis.

Materials and Methods . The research was conducted on 6 rabbits of the Chinchilla breed (12 eyes). Two models of experimental uveitis were reproduced on rabbits using normal horse serum during the research. A clinical examination of the inflammatory process course in the eyes was carried out by biomicroscopy using a slit lamp, and a direct ophthalmoscope. Histological and immunological examinations were conducted by the authors of the article.

Results. The faster-reproducing and vivid clinical picture of the disease was observed in the second group. The obvious changes in the immunological status of the animals were noted also: an increase in the number of leukocytes, neutrophils, HCT-active neutrophils, and activation of phagocytosis.

Discussion and Conclusions. The research has showed that the second model of uveitis is the most convenient working variant, which is characterized by high activity and duration of the inflammatory process in the eye.

Bведение

Увеит – заболевание среднего отдела глаза (сосудистой оболочки, или увеального тракта), характеризующееся целым рядом причин возникновения и клинических проявлений1. В патогенезе заболевания основную роль играет развитие иммунологических реакций в ответ на повреждение сосудистой оболочки глаза или внедрение антигена. Любой вид инфекции или системного заболевания организма, сопровождающийся активацией иммунной системы, может привести к развитию увеита2 [1]. Глаз имеет иммунологическую привилегированность, которая в первую очередь распространяется на переднюю камеру глаза, субретинальное пространство и стекловидное тело [2].

Цель исследования – сравнить эффективность двух методов моделирования аутоиммунного увеита.

Обзор литературы

Проблема лечения увеита имеет важное медикосоциальное значение в связи с высокой распространенностью данного заболевания, поражением лиц молодого возраста, высокой инвалидизацией в среднем у 30 % пациентов (до 50–60 % при тяжелых формах) [1; 3]. В ходе многочисленных исследований было установлено, что в 2,8–10 % случаев увеит приводит к слепоте3–4 [4–6].

В ходе экспериментальных исследований было выявлено множество причин возникновения и механизмов воспаления сосудистой оболочки глаза, что во многом стало предпосылкой для разработки новых методов лечения увеита [7]. Множество причин возникновения данного заболевания, механизмов патогенеза, подходов к исследованиям и лечению предопределили существование большого количества различных экспериментальных моделей. Однако на данный момент не существует модели, которая удовлетворяла бы всем необходимым критериям. Экспериментальный аутоиммунный увеит (АИУ) может быть индуцирован у различных животных, включая крыс, мышей, обезьян, морских свинок и кроликов.

В качестве активаторов интраокулярного воспаления используют эндотоксин, липополисахарид [8], мура-милпептиды [9], арестин (S-антиген) [10], увеальный меланин [11]. Эндо-токсин-индуцированный увеит запускается путем инъекции липополисахаридов бактериального эндотоксина. После подкожной или внутрибрюшинной инъекции липополисахаридов возникает быстрое, но недлительное воспаление сосудистой оболочки [8].

Сравнительно недавно была разработана модель экспериментального АИУ, индуцированная введением дендритных клеток, взятых из селезенки мышей [12]. Экспериментальный АИУ представляет собой опосредованную Т-клетками модель аутоиммунного заболевания. Рядом исследований было доказано, что Тh1-клетки являются основным эффектором при АИУ [13]. Достаточно распространена модель меланин-индуцированного увеита, впервые описанная Broekhuyse (1993). Эта модель может быть вызвана у некоторых штаммов крыс путем иммунизации ретинальным меланином крупного рогатого скота.

Еще одну группу составляют модели спонтанно развивающегося увеорети-нита у генетически измененных животных. В данном случае увеит развивается у мышей с измененным геном HLA-A29 либо в отсутствие гена AIRE в возрасте 8–12 мес. [14]. Однако преимущества данной модели остаются под вопросом.

Также разработаны модели, в которых в качестве индуктора воспаления сосудистой оболочки глаза используют нормальную лошадиную сыворотку (НЛС) [15]. Подобные модели являются наиболее доступными, поэтому получили широкое распространение в экспериментальных исследованиях. При первичном введении антигена происходит выработка антител; дальнейшее введение в процессе реакции антиген– антитело приводит к образованию иммунных комплексов, которые обладают сродством с тканями, взаимодействуют с комплементом и способствуют развитию аутовоспаления [16].

Приведем несколько известных вариантов. В одной модели проводилась сенсибилизация организма животного 1,0 мл стерильной НЛС путем введения в краевую вену уха кролика с промежутками в 24 ч в течение 5 дней, далее разрешающую дозу сыворотки в количестве 0,l мл вводили в переднюю камеру глаза5. В другой модели производили 4-х кратную сенсибилизацию НЛС внутримышечно с интервалом 7 дней и последующим введением в переднюю камеру 0,1 мл разрешающей дозы сыворотки6. АИУ развивается при интравитриальном введении 0,07 мл НЛС после предварительной сенсибилизации организма путем введения 5 мл НЛС подкожно [17].

В настоящее время продолжаются поиски наиболее удобного рабочего варианта модели, характеризующейся высокой активностью и продолжительностью воспалительного процесса в глазу. Разнообразие существующих моделей экспериментального увеита поможет в понимании причин и механизмов глазного воспаления и позволит сделать лечение более эффективным. В последнее время изучаются методы регионарного введения химиотерапевтических препаратов; создаются новые системы адресной доставки лекарств [18–19].

Материалы и методы

Исследование проводилось на 6 кроликах породы шиншилла (12 глаз). В ходе исследования были воспроизведены две модели экспериментального увеита на кроликах с использованием НЛС («Биомед» Россия).

-

1 модель

С целью сенсибилизации организма НЛС вводили внутримышечно по 1 мл дважды с интервалом в 7 дней. На 13-й день после последней инъекции в переднюю камеру вводили разрешающую дозу НЛС – 0,1 мл.

-

2 модель

Сенсибилизацию организма проводили путем введения 5 мл НЛС подкожно и 1 мл НЛС внутримышечно с интервалом 5 дней, с последу- ющим через 9 дней интравитриаль-ным введением 0,07 мл разрешающей дозы антигена.

Клиническую оценку течения воспалительного процесса в глазах проводили ежедневно после введения разрешающей дозы путем биомикроскопии с помощью щелевой лампы и прямого офтальмоскопа. Одновременно осуществляли фоторегистрацию глаза с помощью Universal clip-type LED cellphone microscope 60X.

Выраженность клинических проявлений увеита оценивали по 8 критериям в условных баллах (табл. 1).

В обеих группах проводили иммунологическое обследование. Количество лейкоцитов, относительное и абсолютное содержание нейтрофилов и лимфоцитов определяли посредством проведения общего анализа крови. Фагоцитарную активность нейтрофилов оценивали по их способности поглощать латекс. Принцип спонтанного НСТ-теста основан на восстановлении в цитоплазме нейтрофилов нитросинего тетразолия до диформа-зана. С целью исследования компонентов комплемента определяли его гемолитическую активность. Уровень циркулирующих иммунных комплексов определяли методом осаждения с полиэтиленгликолем.

Т а б л и ц а 1

T a b l e 1

Bыраженность клинических проявлений увеита Severity of clinical manifestations of uveitis

|

Анатомическая структура / Anatomical structure |

Изменения / Change |

Баллы / Grade |

|

1 |

2 |

3 |

|

Инъекция / Injection |

Нет / None Перикорнеальная / Pericorneal Смешанная / Mixed |

0 1 2 |

|

Светобоязнь / Photophobia |

Нет / None Есть / Yes |

0 1 |

Окончание табл. 1 / End of table 1

|

1 |

2 |

3 |

|

Слезотечение / Lacrimation |

Нет / None Есть / Yes |

0 1 |

|

Роговица / Cornea |

Прозрачная / Transparent cornea Отек эндотелия роговицы / Edema of the corneal endothelium Отек роговицы / Corneal edema Преципитаты / Precipitates Дистрофия / Dystrophy |

0 1 2 3 4 |

|

Передняя камера / Anterior chamber |

Прозрачная / Transparent Клеточная взвесь / Cell suspension: 1–5 клеток / 1–5 cells 6–15 клеток / 6–15 cells 16–25 клеток / 16–25 cells 26–50 клеток / 26–50 cells Гипопион / Hypopyon |

0 1 2 3 4 5 |

|

Зрачок / Pupil |

Единичные синехии / Single synechiae Множественные синехии / Plural synechia Окклюзия зрачка / Occlusion of pupil |

1 2 3 |

|

Радужка / Iris |

Спокойная / Calm Расширение сосудов радужки / Expansion of the iris vessels Отек / Edema |

0 1 2 |

|

Стекловидное тело / Vitreous |

Спокойное / Calm Экссудат, клеточная взвесь / Exudate cell suspension |

0 1 |

Забор крови выполняли трижды из ушной вены кролика: 1 проба – на 1 день эксперимента (контрольные значения), 2 проба – после сенсибилизации организма, 3 проба – в день максимального развития увеита.

Гистологическое исследование проводилось на этапе максимального клинического развития заболевания после фиксации энуклеированных глаз в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Окрашивание препаратов проводили гематоксилином и эозином. Анализ препаратов осуществлялся методом световой микроскопии с фоторегистрацией.

Результаты исследования

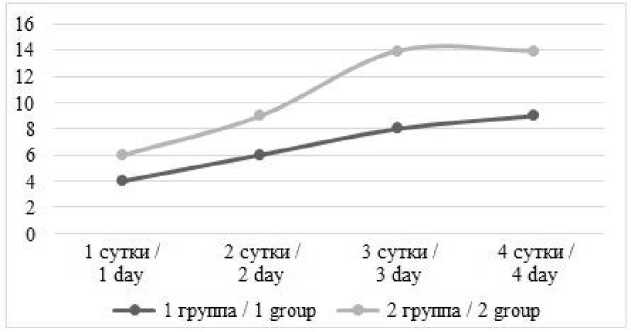

После введения разрешающей дозы НЛС у кроликов обеих групп отмечались характерные признаки иридоци- клита. Наиболее выраженная клиническая картина отмечалась у кроликов во 2-й группе и достигла 14 баллов уже на 3-и сут. после введения НЛС. В 1-й группе клиническая картина после введения НЛС не превысила 9 баллов (рис.1)

Отек век, гиперемия конъюнктивы были наиболее выраженными на 3-и сут. после введения разрешающей дозы. Также отмечалось образование пленок и хлопьев фибрина в передней камере, причем наибольшее количество сгустков фибрина наблюдалось у кроликов 2-й группы. Преципитаты на эндотелии роговицы были единичными. Отек стромы, стушеванность рисунка и расширение кровеносных сосудов радужки, образование синехий у животных в 1-й группе по своей выраженности уступали наблюдающимся во 2-й группе.

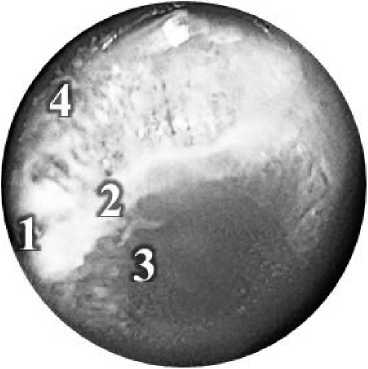

Также во 2-й группе отмечалось образование выраженных хлопьевидных помутнений в стекловидном теле. Более тяжелое течение увеита у кроликов во 2-й группе подтверждается в т. ч. фотоснимками глаз (рис. 2).

Р и с. 1. Динамика развития увеита со дня введения разрешающей дозы НЛС

F i g. 1. Dynamics of development of uveitis from the date of administration of the resolving dose of NHS

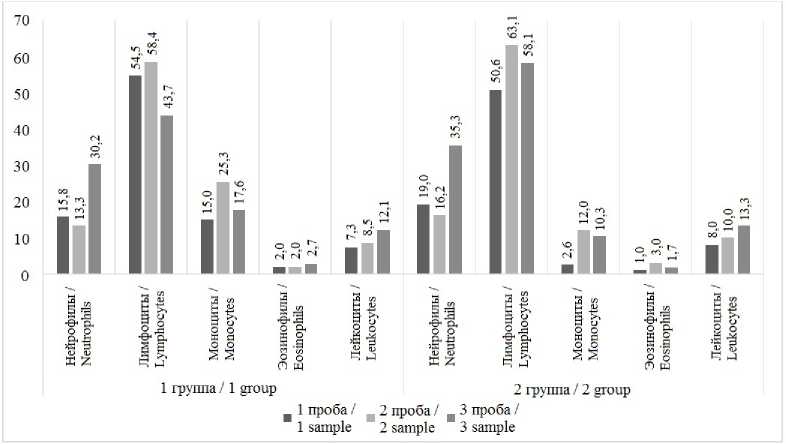

При изучении среднестатистических данных периферической крови было выявлено повышение количества лейкоцитов, которое при воспроизведении АИУ увеличивалось постепенно. При клини- ческом возникновении АИУ (3-я проба) наблюдалось существенное повышение лейкоцитов периферической крови: 12,1 ± 1,54 х 109 в 1 л в 1-й группе; 13,3 ± 1,4 х 109 в 1 л во 2-й группе (р < 0,05).

а) б)

Р и с. 2. Фотоснимки глаз животных 1-й (а) и 2-й (б) групп: 1 – экссудат в передней камере; 2 – задние синехии; 3 – дестукция стекловидного тела; 4 – отечность и расширение сосудов радужки

F i g. 2. Photographs of the eyes of animals of group 1 (а) and group 2 (б) групп: 1 – exudate in the anterior chamber; 2 – posterior synechia; 3 – destruction of the vitreous; 4 – edema and expansion of the vessels of the iris

Pathophysiology and experimental medicine 433

Было выявлено его существенное увеличение уровня нейтрофилов в 3-й пробе (клинически выраженный АИУ), при этом значения во 2-й группе были выше, чем в 1-й: 35,3 ± 1,35 % и 30,2 ± 1,98 % соответственно (р < 0,01).

Количество лимфоцитов в период проведения сенсибилизации имело тенденцию к повышению по сравнению с контрольными значениями в 1-й группе (58,4 ± 1,2 % и 54,5 ± 1,3 % соответственно); во 2-й группе изменения были более выражены и составили 63,1 ±1,5 % и 50,6 ± 1,35 % соответственно. В период клинического развития АИУ отмечено небольшое снижение количества циркулирующих лимфоцитов. Во 2-й группе эти изменения были менее выражены, но данный показатель все равно превышал контрольные значения: 58,1 ± 1,2 % и 50,6 ± 1,35 % соответственно (рис. 3).

Р и с. 3. Изменения периферической крови при экспериментальном увеите F i g. 3. Changes in peripheral blood during experimental uveitis

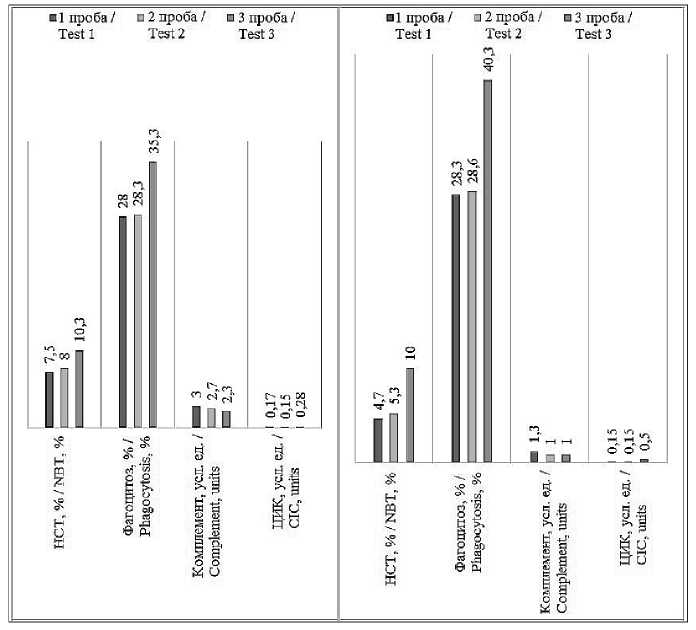

Было выявлено повышение поглотительной способности нейтрофилов у кроликов с выраженными признаками АИУ (р < 0,05). При этом в 1-й группе значение было несколько ниже, чем во 2-й: 35,3 ± 1,63 % и 40,3 ± 1,5 % соответственно (р < 0,05).

У всех кроликов 1-й и 2-й групп определялось повышенное количество НСТ-активных нейтрофилов: в среднем до 10,15 ± 2,12 % в 3 пробе (р < 0,05). Уровень комплемента у больных кроликов существенно не отличался от контрольного уровня в обеих группах. Отмечается небольшое увеличение ЦИК до 0,28 усл. ед. и 0,5 усл. ед. в 1-й и 2-й группах соответственно (рис. 4).

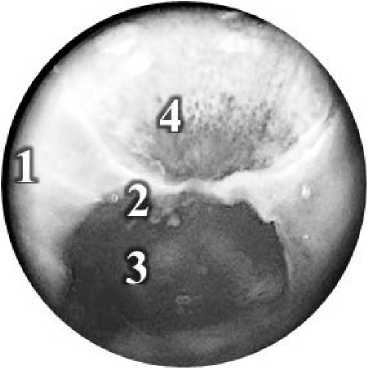

Гистологически во 2-й группе была отмечена небольшая инфильтрация, отек и небольшая деструкция роговицы, отек радужки и цилиарного тела; в 1-й группе были более выражены атрофические изменения (рис. 5).

Р и с. 4. Иммунологические изменения при экспериментальном увеите: а) в 1 группе; б) во 2 группе

F i g. 4. Immunological changes in experimental uveitis: а) in 1st group; б) in 2nd group

1 группа /

1 group

2 группа / 2 group

Р и с. 5. Гистологическая картина увеита: 1 – роговица, 2 – радужка, 3 – цилиарное тело F i g. 5. Histology of uveitis: 1 – cornea, 2 – iris, 3 – ciliary body

Обсуждение и заключения

-

3. При исследовании АИУ у кроликов были выявлены изменения в иммунологическом статусе в обеих группах: повышение количества лейкоцитов, нейтрофилов, увеличение количества НСТ-активных нейтрофилов, активизация фагоцитоза.

-

4. У кроликов 2-й группы отмечался более выраженный дисбаланс лим-

- фоцитов по сравнению с кроликами 1-й группы.

-

2. Вторая модель воспроизведения увеита была наиболее удобной и быстрой в работе; отмечалась высокая активность воспалительного процесса.

-

1. При воспроизведении экспериментального переднего увеита на кроликах наиболее выраженная клиническая картина отмечалась во 2-й группе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОBАHHЫХ ИСТОЧHИКОB

-

1. Дроздова Е. А. Вопросы классификации и эпидемиологии увеитов // Русский медицинский журнал. Клиническая Офтальмология. 2016. № 3. С. 155–159. URL: http://www.rmj.ru/articles/ oftalmologiya/Voprosy_klassifikacii_i_epidemiologii_uveitov/#ixzz4iTX60EFr

-

2. An immunologically privileged retinal antigen elicits tolerance: major role for central selection mechanisms / D. Avichezer [et al.] // J. Exp. Med. 2003. Vol. 198, no. 11. P. 1665–1676. DOI: 10,1084/jem.20030413

-

3. Jabs D. A., Busingye J. Approach to the diagnosis of the uveitides // Am. J. Ophthalmol. 2013. Vol. 156, no. 2. P. 228–236. DOI: 10.1016/j.ajo.2013.03.027

-

4. Gritz D. C., Wong I. G. Incidence and prevalence of uveitis in Northern California // The Northern California Epidemiology of Uveitis Study. Ophthalmology. 2004. Vol. 111. P. 491–500. DOI: 10,1016/j. ophtha.2003.06.014

-

5. Anesi S. D., Foster C. S. Anterior uveitis: etiology and treatment // Advanced Ocular. Care. 2011. Feb. P. 32–34. URL: http://www.keeler-symphony.com/docs/default-source/default-document-library/ uveitis.pdf?sfvrsn=6

-

6. Dayani P. N. Posterior uveitis: an overview // Advanced ocular care. 2011. Feb. P. 32–34. URL: http://eyetubeod.com/advancedocularcare/pdfs/aoc0111_f_Dayani.pdf

-

7. Rosenbaum J. T. Future for biological therapy for uveitis // Сurr. Opin. Ophthalmol. 2010. Vol. 21, no. 6. P. 437. DOI: 10,1097/ICU.0b013e32833f00b3

-

8. Uveitis secondary to bacterial products / J. T. Rosenbaum [et al.] // Ophthalmic Res. 2008. Vol. 40, no. 3–4. P. 165–168. DOI: 10,1159/000119870

-

9. NOD2, the gene responsible for familial granulomatous uveitis, in a mouse model of uveitis / H. L. Rosenzweig [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2008. Vol. 49, no. 4. P. 1518. DOI: 10,1167/iovs.07-1174

-

10. Caspi R. R. A look at autoimmunity and inflammation in the eye // J. Clin. Invest. 2010. Vol. 120 (9). P. 3073–3083. DOI: 10,1172/JCI42440

-

11. Калюжин О. B., Дикинов З. Х., Евсегнеева И. B. Модели интраокулярного воспаления // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2011. № 2. P. 14–19. URL: http://www. immunopathology.com/ru/article.php?download_pdf=396

-

12. Autoimmune uveitis elicited with antigen-pulsed dendritic cells has a distinct clinical signature and is driven by unique effector mechanisms: Initial encounter with autoantigen defines disease phenotype / J. Tang [et al.] // J. Immunol. 2007. Vol. 178. P. 5578–5587. DOI: 10.4049/jimmunol.178.9.5578

-

13. Gregerson D. S. Peripheral expression of ocular antigens in regulation and therapy of ocular autoimmunity // Int. Rev. Immunol. 2002. Vol. 21. P. 101–121. DOI: 10.1080/08830180212062

-

14. Kozak Y., Camelo S., Pla M. Pathological aspects of spontaneous uveitis and retinopathy in HLA-A29 transgenic mice and in animal models of retinal autoimmunity: relevance to human pathologies // Ophthalmic Res. 2008. Vol. 40, no. 3–4. P. 175–180. DOI: 10.1159/000119872

-

15. Hероев B. B., Давыдовой Г. А., Перова Т. С. Модель иммуногенного увеита у кроликов // Журнал экспериментальной биологии и медицины. 2006. Vol. 142. P. 649–650. DOI: 10.1007/ s10517-006-0440-5

-

16. Imrie F. R., Dick A. D. Biologics in the treatment of uveitis // Curr. Opin. Ophthalmol. 2007. Vol. 18, no. 6. P. 481–486. DOI: 10.1097/ICU.0b013e3282f03d42

-

17. Baldwin H. A., Borgmann A. R. An improved immunogenic uveitis test in rabbits for evaluation of anti-inflammatory compounds // Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1970. Vol. 133. P. 1326–1330. URL: http:// journals.sagepub.com/doi/abs/10.3181/00379727-133-34682

-

18. Разработка новых противоопухолевых препаратов на основе полимерных наночастиц для терапии неоплазии / А. В. Заборовский [и др.] // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2016. Т. 15, № 3. С. 401–403. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26687395

-

19. Таргетный транспорт полимерных химиопрепаратов: современные технологии и перспективы / Н. А. Пятаев [и др.] // Поволжский онкологический журнал. 2012. № 2. С. 60–71. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=18903294

436 Патофизиология и экспериментальная медицина

Поступила 17.05.2017; принята к публикации 21.06.2017; опубликована онлайн 29.09.2017

Об авторах:

Вклад соавторов:

С. В. Аксенова, Н. А. Пятаев: научное руководство, постановка задачи, определение методологии исследования, критический анализ и доработка текста; М. В. Малькина, Н. В. Лакштанкина, С. В. Фирстов: сбор и анализ аналитических и практических материалов по теме исследования, кри- тический анализ и доработка решения; Е. П. Бродовская, О. А. Куликов: анализ научных источников по теме исследования, компьютерная реализация решения задачи.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Submitted 17.05.2017; revised 21.06.2017; published online 29.09.2017

All authors have read and approved the final version of the manuscript.

Pathophysiology and experimental medicine 439

Список литературы Сравнительная оценка двух методов моделирования аутоиммунного увеита

- Дроздова Е. А. Вопросы классификации и эпидемиологии увеитов//Русский медицинский журнал. Клиническая Офтальмология. 2016. № 3. С. 155-159. URL: http://www.rmj.ru/articles/oftalmologiya/Voprosy_klassifikacii_i_epidemiologii_uveitov/#ixzz4iTX60EFr

- An immunologically privileged retinal antigen elicits tolerance: major role for central selection mechanisms/D. Avichezer //J. Exp. Med. 2003. Vol. 198, no. 11. P. 1665-1676 DOI: 10,1084/jem.20030413

- Jabs D. A., Busingye J. Approach to the diagnosis of the uveitides//Am. J. Ophthalmol. 2013. Vol. 156, no. 2. P. 228-236 DOI: 10.1016/j.ajo.2013.03.027

- Gritz D. C., Wong I. G. Incidence and prevalence of uveitis in Northern California//The Northern California Epidemiology of Uveitis Study. Ophthalmology. 2004. Vol. 111. P. 491-500. DOI: 10,1016/j. ophtha.2003.06.014

- Anesi S. D., Foster C. S. Anterior uveitis: etiology and treatment//Advanced Ocular. Care. 2011. Feb. P. 32-34. URL: http://www.keeler-symphony.com/docs/default-source/default-document-library/uveitis.pdf?sfvrsn=6

- Dayani P. N. Posterior uveitis: an overview//Advanced ocular care. 2011. Feb. P. 32-34. URL: http://eyetubeod.com/advancedocularcare/pdfs/aoc0111_f_Dayani.pdf

- Rosenbaum J. T. Future for biological therapy for uveitis//Сшт. Opin. Ophthalmol. 2010. Vol. 21, no. 6. P. 437 DOI: 10,1097/ICU.0b013e32833f00b3

- Uveitis secondary to bacterial products/J. T. Rosenbaum //Ophthalmic Res. 2008. Vol. 40, no. 3-1. P. 165-168 DOI: 10,1159/000119870

- NOD2, the gene responsible for familial granulomatous uveitis, in a mouse model of uveitis/H. L. Rosenzweig //Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2008. Vol. 49, no. 4. P. 1518 DOI: 10,1167/iovs.07-1174

- Caspi Г. Г. A look at autoimmunity and inflammation in the eye//J. Clin. Invest. 2010. Vol. 120 (9). P. 3073-3083 DOI: 10,1172/JCI42440

- Калюжин О. В., Дикинов З. Х., Евсегнеева И. В. Модели интраокулярного воспаления//Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2011. № 2. P. 14-19. URL: http://www. immunopathology.com/ru/article.php?download_pdf=396

- Autoimmune uveitis elicited with antigen-pulsed dendritic cells has a distinct clinical signature and is driven by unique effector mechanisms: Initial encounter with autoantigen defines disease phenotype/J. Tang //J. Immunol. 2007. Vol. 178. P. 5578-5587 DOI: 10.4049/jimmunol.178.9.5578

- Gregerson D. S. Peripheral expression of ocular antigens in regulation and therapy of ocular autoimmunity//Int. Rev. Immunol. 2002. Vol. 21. P. 101-121 DOI: 10.1080/08830180212062

- Kozak Y, Camelo S., Pla M. Pathological aspects of spontaneous uveitis and retinopathy in HLA-A29 transgenic mice and in animal models of retinal autoimmunity: relevance to human pathologies//Ophthalmic Res. 2008. Vol. 40, no. 3-1. P. 175-180 DOI: 10.1159/000119872

- Нероев В. В., Давыдовой Г. А., Перова Т. С. Модель иммуногенного увеита у кроликов//Журнал экспериментальной биологии и медицины. 2006. Vol. 142. P. 649-650. DOI: 10.1007/s10517-006-0440-5

- Imrie F. R., Dick A. D. Biologics in the treatment of uveitis//Curr. Opin. Ophthalmol. 2007. Vol. 18, no. 6. P. 481-486 DOI: 10.1097/ICU.0b013e3282f03d42

- Baldwin H. A., Borgmann A. R. An improved immunogenic uveitis test in rabbits for evaluation of anti-inflammatory compounds//Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1970. Vol. 133. P. 1326-1330. URL: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3181/00379727-133-34682

- Разработка новых противоопухолевых препаратов на основе полимерных наночастиц для терапии неоплазии/А. В. Заборовский //Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2016. Т. 15, № 3. С. 401-403. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26687395

- Таргетный транспорт полимерных химиопрепаратов: современные технологии и перспективы/Н. А. Пятаев //Поволжский онкологический журнал. 2012. № 2. С. 60-71. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18903294