Сравнительная оценка эффективности методов коррекции астигматизма при хирургии катаракты

Автор: Чупров А.Д., Бегун Д.Н., Лосицкий А.О., Казакова Т.Н., Воронина А.Е.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнить эффективность методов коррекции астигматизма при хирургическом лечении катаракты. Материал и методы. Проведен анализ 157 случаев (глаз) хирургического лечения катаракты с сопутствующим астигматизмом, из них 131 глаз прооперирован с применением метода «АРКУАТА» и 26 - «ТОРИКА». Возраст пациентов варьировался от 40 до 72 лет. Результаты. Получены статистически обоснованные данные об отсутствии объективных различий в сравниваемых методах коррекции роговичного астигматизма: формирование послабляющих аркуатных разрезов и использование торической интраокулярной линзы (ИОЛ). Методом деревьев классификации построена модель прогнозирования положительного эффекта исхода операции с достижением значения некорригированной остроты зрения, равного 1,0. Заключение. Оба метода, при отсутствии осложнений, с одинаковой статистической вероятностью могут корректировать роговичный астигматизм, позволяя достичь некорригированной остроты зрения, равной 1,0. Однако с экономической точки зрения хирургическое лечение катаракты наиболее оптимально проводить с использованием торических ИОЛ, так как стоимость данного лечения на 29,83% ниже, чем с использованием фемтосекундных технологий.

Астигматизм, послабляющие аркуатные разрезы, торические иол, хирургия катаракты

Короткий адрес: https://sciup.org/149135585

IDR: 149135585 | УДК: 617.741-004.1:617.753.3-089

Текст научной статьи Сравнительная оценка эффективности методов коррекции астигматизма при хирургии катаракты

1Введение. Одно из основных требований к современной хирургии катаракты — умение прогнозировать точный рефракционный результат. Часто причиной, препятствующей достижению данной цели, является роговичный астигматизм.

В настоящее время существуют различные хирургические методики, направленные на коррекцию астигматизма с целью получения высококачественной остроты зрения: радиальная кератотомия, лимбальные тангенциальные (аркуатные) разрезы, имплантация торических линз, эксимерлазерная коррекция [1–3].

Радиальная кератотомия широко использовалась в 80–90-х годах прошлого века. Однако неэффективность данного метода состояла в малой предсказуемости результатов, долгих сроках заживления, возможности перфорации роговицы и послеоперационных осложнений даже в отдаленном периоде [4].

Учитывая недостатки данной методики, разработана новая — нанесение лимбальных послабляющих разрезов (ЛПР) с одномоментным выполнением фа-коэмульсификации катаракты. Выявлен ряд преимуществ лимбальных послабляющих разрезов перед роговичными: более точный прогнозируемый эффект исхода операции, наложенные швы в случае перфорации не приводят к изменениям рефракции и появлению индуцированного астигматизма, быстрое заживление и т. д. [5].

С появлением навигационной системы Verion (Alcon) со встроенным кератометром упростился процесс имплантации линзы, а также появилась возможность совмещать имплантацию торических ИОЛ с ЛПР. Имплантация торических интраокулярных линз является одним из наиболее распространенных методов одномоментной коррекции астигматизма и афакии, поскольку данный вид ИОЛ включает в себя как сферический, так и цилиндрический компонент и позволяет добиться высоких функциональных результатов у пациентов с высокой степенью астигматизма [6–8].

С внедрением в клиническую практику офтальмолога фемтосекундного лазера появились и новые решения коррекции астигматизма. Фемтосекундный лазер позволяет выполнять послабляющие аркуат-ные разрезы с высокой точностью при минимальной травме роговицы [9, 10].

Таким образом, клиники, имеющие высокотехнологичное оборудование, стоят перед выбором оптимального способа коррекции астигматизма с позиции медицинской и экономической эффективности [11].

Цель: сравнить эффективность методов коррекции астигматизма при хирургическом лечении катаракты.

Материал и методы. Проведен анализ 157 случаев (глаз) хирургического лечения катаракты с сопутствующим астигматизмом в Оренбургском фили-

але МНТК «Микрохирургия глаза». Из них 131 глаз прооперирован с применением метода «АРКУАТА» и 26 — «ТОРИКА». Возраст пациентов варьировался от 40 до 72 лет. Сведения о каждом пациенте занесены в электронную базу данных, содержащую связанные данные, представляющие количественную или качественную стандартизированную характеристику: предоперационное состояние пациентов, данные о методе операции, о состоянии некорриги-рованной остроты зрения (НКОЗ) пациентов через 1 месяц после проведенного лечения.

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы Statistica 10.0 (StatSoft).

Для описания всех количественных данных изначально определен характер распределения и его соответствие закону нормального распределения. Для этого использованы методы построения гистограмм, расчет и интерпретация критерия нормальности Шапиро–Уилка. В случаях, когда распределение было близким к нормальному, характеристика центральной тенденции осуществлена при помощи средней арифметической величины, а вариабельность данных при помощи стандартного отклонения (в работе представлено в формате М±SD). Если распределение количественных данных было отличным от нормального, их описание проведено при помощи медианы и квартилей с приведением данных в формате Ме (Q25-Q75). Для описания качественных данных выполнен расчет относительных величин (интенсивных, экстенсивных показателей) при помощи построения таблиц частот.

Определение уровня статистической значимости различий между сравниваемыми группами проводилось при помощи расчета и оценки критерия Стьюдента в случаях нормальности распределений сравниваемых групп и равенства дисперсий. При сравнении более двух групп применялся дисперсионный анализ. Группы, распределение которых отличалось от нормального, сравнивались с применением критерия Манна–Уитни и непараметрического дисперсионного анализа Краскела–Уоллиса. Определение различий между сравниваемыми группами по качественным признакам проведено при помощи построения и анализа таблиц сопряженности с определением статистической значимости по критерию Хи-квадрат Пирсона.

Индикатором медицинской эффективности установлен факт наличия стабильной НКОЗ, равной 1,0 через 1 месяц после операции. По отношению к данному результату проведен анализ факторов, включенных в базу данных, на степень взаимосвязи. Связанные с эффективностью факторы включены в разрабатываемую модель эффективности. Моделирование проводилось методом построения деревьев классификации. Качество модели определено по доле правильно классифицированных объектов, по минимальному количеству ошибок классификации.

Результаты. Возраст пациентов, прооперированных с использованием обоих методов, статисти- чески значимо не отличался. Так, типичный возраст для метода «АРКУАТА» составлял 58 (52-67) лет, а для «ТОРИКА» — 61 год (40–72 года) (р=0,9).

Степень астигматизма до операции у пациентов, оперируемых обоими методами, статистически значимо не различалась и составляла для метода «АРКУАТА» 2,3 (1,6–2,8) дптр, для «ТОРИКА» — 2,7 (1,6–3,1) дптр.

В табл. 1 приведены данные о предоперационном состоянии глаз пациентов. Статистически значимых различий в зависимости от использованных методов нет.

В табл. 2 представлено распределение прооперированных пациентов по диагнозам. В целом сравниваемые группы статистически значимо различались (р<0,001). Данные различия сформировались за счет большей частоты диагнозов «Другие катаракты» среди пациентов, пролеченных методом «АРКУАТА» и большей частоты пациентов с нарушениями рефракции и аккомодации, прооперированных с помощью метода «ТОРИКА».

В табл. 3 представлены интраокулярные линзы, которые были имплантированы во время хирургического вмешательства. В данном случае имелись

Данные предоперационного обследования, Ме (Q25-Q75)

Таблица 1

|

Метод коррекции астигматизма (группа) |

Кривизна роговицы в меридиане ax1, дптр. |

Ax1, градусы |

Кривизна роговицы в меридиане ax1+90 градусов, дптр. |

Cyl, дптр. |

ПЗР, мм |

Диаметр роговицы, мм |

|

АРКУАТА |

42,9 (41,5–43,7) |

63,0 (9,0–154,0) |

45,2 (43,8–45,9) |

2,3 (1,6–2,8) |

24,6 (22,7–26,4) |

12,1 (11,8–12,4) |

|

ТОРИКА |

42,3 (41,4–43,6) |

58,5 (24,0–164,0) |

45,2 (44,2–46,2) |

2,7 (1,6–3,1) |

23,1 (22,2–24,9) |

12,1 (11,7–12,5) |

П р и м еч а н и е : ПЗР — потенциальная зрительная работоспособность.

Таблица 2

|

Диагноз |

«АРКУАТА» |

«ТОРИКА» |

|

|

абс. |

68 |

17 |

|

|

Старческая катаракта |

% |

51,9% |

65,4% |

|

абс. |

51 |

1 |

|

|

Другие катаракты |

% |

38,9%* |

3,8%* |

|

абс. |

7 |

8 |

|

|

Нарушения рефракции и аккомодации |

% |

5,3%* |

30,8%* |

|

абс. |

5 |

0 |

|

|

Врожденная катаракта |

% |

3,8% |

0,0% |

|

абс. |

131 |

26 |

|

|

Всего |

% |

100,0% |

100,0% |

|

Таблица 3 |

|||

Частота достижения некорригированной остроты зрения, равной 1,0, при применении различных линз

|

Поставленная линза |

Эффективность (нет) |

Эффективность (есть) |

|

|

Rayner T-Flex |

абс. |

11 |

2 |

|

% |

84,6% |

15,4% |

|

|

Hydro-4 |

абс. |

17 |

2 |

|

% |

89,5% |

10,5% |

|

|

Rayner C-Flex |

абс. |

21 |

6 |

|

% |

77,8% |

22,2% |

|

|

AT LISA tri 839MP |

абс. |

0 |

5 |

|

% |

0,0% |

100,0% |

|

|

Tecnis 1-piece ZCB00 |

абс. |

9 |

4 |

|

% |

69,2% |

30,8% |

|

|

Agua Free Y |

абс. |

2 |

0 |

|

% |

100,0% |

0,0% |

|

Распределение пациентов по диагнозам

|

Поставленная линза |

Эффективность (нет) |

Эффективность (есть) |

|

|

Hanita Foldable AF |

абс. |

27 |

14 |

|

% |

65,9% |

34,1% |

|

|

Galaxy Fold |

абс. |

4 |

1 |

|

% |

80,0% |

20,0% |

|

|

cnVista Baush&Lom |

абс. |

5 |

3 |

|

% |

62,5% |

37,5% |

|

|

Lentis LS-313 |

абс. |

4 |

1 |

|

% |

80,0% |

20,0% |

|

|

SV25T0 |

абс. |

1 |

0 |

|

% |

100,0% |

0,0% |

|

|

Без линзы |

абс. |

2 |

0 |

|

% |

100,0% |

0,0% |

|

|

Rayner Superflex |

абс. |

6 |

0 |

|

% |

100,0% |

0,0% |

|

|

AcrySof SND1T4 |

абс. |

0 |

1 |

|

% |

0,0% |

100,0% |

|

|

enVista TORIC MX60T |

абс. |

0 |

1 |

|

% |

0,0% |

100,0% |

|

|

AcrySof SN60AT |

абс. |

3 |

0 |

|

% |

100,0% |

0,0% |

|

|

AcrySof SN60WF |

абс. |

1 |

0 |

|

% |

100,0% |

0,0% |

|

|

Hanita SeeLens MF |

абс. |

2 |

1 |

|

% |

66,7% |

33,3% |

|

|

AcrySof SN6AT5 |

абс. |

1 |

0 |

|

% |

100,0% |

0,0% |

|

|

Всего |

абс. |

116 |

41 |

|

% |

73,9% |

26,1% |

|

Острота зрения без коррекции: Кр-У Н(1;157) = 0,6182; р = 0,4317

статистически значимые различия в частоте положительного эффекта (хи-квадрат Пирсона 31,2, сс=18, p=0,027).

По приведенной частоте достижения некорри-гированной остроты зрения, равной 1,0, из табл. 3 можно выделить три линзы, имеющие относительно надежный результат: Hydro-4, Rayner C-Flex, Hanita Foldable AF.

Длительность госпитализации имела статистически значимые отличия в зависимости от методов коррекции. Так, средняя длительность госпитализации при «АРКУАТА» составляла 4,9±1,5 дня, при «ТОРИ-КА» 4,0±1,2 дня. Наиболее типичный период пребывания в стационаре при «АРКУАТА» составлял от 4 до 6 дней, при «ТОРИКА» от 4 до 5 дней.

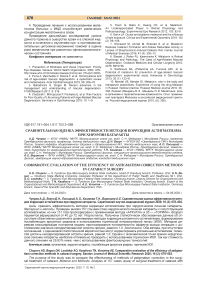

Медицинская эффективность обоих методов по критерию «некорригированная острота зрения» после операции была одинаковой: среднее значение остроты зрения при «АРКУАТА» составляло 0,8 (0,6-1,0). У пациентов, прооперированных с помощью «ТОРИКА», 0,8 (0,6-0,9). Различия статистически не значимы (рис. 1).

Однако, как видно из рис. 1, при методе «АРКУА-ТА» достижение параметра остроты зрения, равного 1,0, входило в рамки наиболее типичных результатов. При методе «ТОРИКА» наиболее типичная острота

I Мин.-Макс.

Метод коррекции астигматизма

Рис. 1. Диаграмма размаха значений некорригированной остроты зрения после операции

зрения входила в интервал между 0,6 и 0,9. Доля пациентов, получивших остроту зрения, равную 1,0, при методе «АРКУАТА» была несколько большей, чем при «ТОРИКА» (27,5 и 19,3% соответственно), но различия не являлись статистически значимыми.

Степень остаточного астигматизма также не зависела от метода коррекции. Так, степень астигматизма

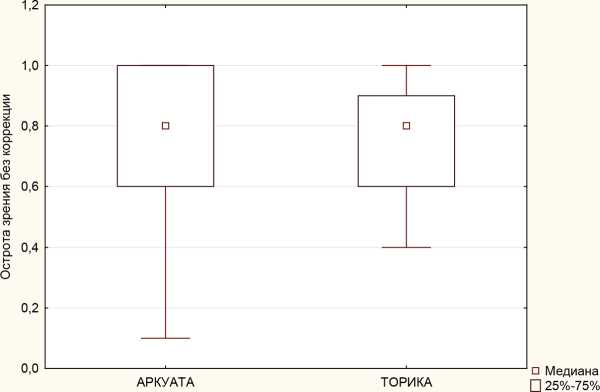

Рис. 2. Значимость предикторов достижения эффективности среди пациентов, прооперированных методом «АР-КУАТА», составляла 1,0 (1,0–1,63) дптр; при методе «ТОРИКА» 1,0 (1,13–1,63) дптр.

Все указанные признаки, а также метод коррекции астигматизма были включены в модель эффективности. На рис. 2 приведен график значимости предикторов в модели.

Из рис. 2 видно, что наибольшее влияние на НКОЗ, равную 1,0, после коррекции астигматизма оказывала степень астигматизма и поставленная линза. Вид операции, пол, метод коррекции астигматизма не имели существенного значения.

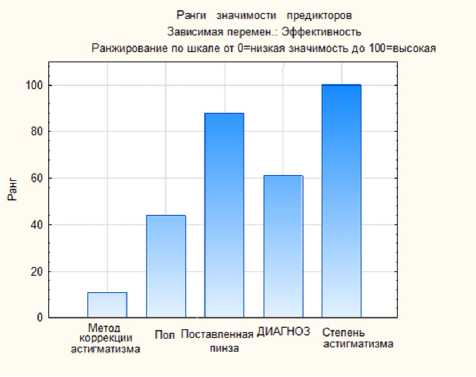

На рис. 3 представлено дерево классификации прогнозирования положительного эффекта, наглядно представляющее модель, полученную в программе Statistica 10.0.

Данная модель представляет собой алгоритм из нескольких шагов и состоит из правил классификации и терминальных вершин (ответов классификации). Если правило классификации не ведет к терминальной вершине, следует перейти к следующему правилу, вплоть до получения окончательного отве- та. Полученная таким образом модель, испытанная на тех же данных, дала следующие результаты.

Исходя из полученных ошибок классификаций, число истинно положительных результатов составило 37 случаев, ложноотрицательных — 4 случая, истинно отрицательных — 97 случаев, ложноотрицательных — 19 случаев.

Модель продемонстрировала чувствительность и специфичность:

Чувствительность=37/(37+4) =0,90=90%.

Специфичность=97/(97+19) =0,84=84%.

Таким образом, построенная модель прогнозирования положительного эффекта имеет отличную чувствительность (возможность предсказать истинно эффективную тактику достижения положительного эффекта), равную 90%, и хорошую специфичность (возможность предсказать отрицательный результат), равную 84%, и может быть рекомендована для практического применения.

Ввиду отсутствия существенных различий в медицинской эффективности между методами «АР-КУАТА» и «ТОРИКА» ведущим ориентиром выбора для организации и самого пациента могут стать факторы экономической целесообразности.

Для этого произведен расчет стоимости каждого из двух методов хирургического вмешательства. В технологическую карту «Оперативное лечение катаракты» вошла оценка прямых материальных затрат (стоимость работы медицинского персонала, расходных материалов и инструментов, амортизационных расходов на основные средства (оборудование), стоимости медикаментозного сопровождения операции и долечивания), накладные расходы и рентабельность оказания данной медицинской услуги для организации.

Произведя все расчеты, мы получили данные, что стоимость метода «ТОРИКА» в нашей клинике стоит дешевле метода «АРКУАТА» на 29,83%.

Обсуждение. Роговичный астигматизм нередко является причиной, препятствующей достижению максимального рефракционного результата без дополнительной коррекции после факоэмульсифика-ции катаракты. Существование различных методик

Рис. 3. Дерево классификации прогнозирования положительного эффекта (достижения НКОЗ, равной 1,0)

для его коррекции, проводимых одномоментно с хирургией катаракты, ставит перед врачом вопрос выбора в пользу той или иной методики [1–3].

На основе выполненного анализа данных литературы выбраны две основные методики, получившие наибольшую распространенность в связи с возможностью корригировать правильный роговичный астигматизм в широком диапазоне, простотой технологии и стабильностью достигнутых рефракционных результатов: имплантация торических ИОЛ и нанесение фемтолазерных аркуатных послабляющих разрезов [8, 10, 11]. Полученные в результате исследования данные свидетельствуют об эффективности обеих методик с точки зрения полученного функционального результата, но при рассмотрении финансовой стороны вопроса использование торических ИОЛ является экономически более эффективным.

Выявленная зависимость желаемого полученного результата (НКОЗ=1,0) от модели поставленной линзы позволила разработать модель прогнозирования положительного эффекта, которая может быть рекомендована к применению в клинической практике врача.

Выводы:

Список литературы Сравнительная оценка эффективности методов коррекции астигматизма при хирургии катаракты

- Mamalis N. Correction of astigmatism during cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2009; 35 (3): 403-4.

- Nachamin LD. Treating astigmatism at the time of cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 2013; 14 (1): 35-8.

- Yusef YuN, Yusef SN, Ivanov MN, et al. Modern methods of astigmatism correction in cataract surgery. The Russian Annals of Ophthalmology 2014; 1: 91-5. Russian (Юсеф Ю. Н., Юсеф С. Н., Иванов М. Н. и др. Современные методы коррекции астигматизма в хирургии катаракты. Вестник офтальмологии 2014; 1: 91-5).

- Handten DR, Lee S. Incisional keratotomy. In: Tasman W, ed. Duane's Clinical ophthalmology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams&Wilkins, 2012; p. 1-19.

- Shellenberg PV, Fedyashev GA. The use of limbal relaxing incisions to manage initial corneal astigmatism in surgical treatment of cataract. Pacific Medical Journal 2018; 2: 9-14. Russian (Шелленберг П. В., Федяшев Г. А. Применение лимбальных послабляющих разрезов с целью устранения исходного роговичного астигматизма при хирургическом лечении катаракты. Pacific Medical Journal 2018; 2: 9-14).

- Malyugin BE, Filippov VO, Treushnikov VM. Intraocular correction of corneal astigmatism during phacoemulsification: technique and results. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery 2004; 4: 9-15. Russian (Малюгин Б. Э., Филиппов В. О., Тре-ушников В. М. Интраокулярная коррекция роговичного астигматизма в ходе факоэмульсификации: техника и результаты. Офтальмохирургия 2004; 4: 9-15).

- Chuprov AD, Gorbunov AA, Mal'gin KV. First experience of use of Verion-LensX system at phacoemulsification practice with the application of limbal relaxing incision. Point of view: East — West 2017; 3: 14-7. Russian (Чупров А. Д., Горбунов А. А., Мальгин К. В. Первый опыт использования системы Verion-LensX при факоэмульсификации с применением лимбальных послабляющих разрезов. Точка Зрения: Восток — Запад 2017; 3: 14-7).

- Tereshchenko AV, Trifanenkova IG, Okuneva MV, et al. Surgical correction of astigmatism during phacoemulsification of cataract using the VERION system. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery 2018; (2): 23-9. Russian (Терещенко А. В., Трифаненко-ва И. Г., Окунева М. В. и др. Хирургическая коррекция астигматизма в ходе факоэмульсификации катаракты с применением системы VERION. Офтальмохирургия 2018; 2: 23-9).

- Kostenev SV, Litasova YuA, Chernykh VV. Astigmatic keratotomy using a femtosecond laser in patients with a thin cornea. In: Current technologies of cataract and refractive surgery: Proceedings of the conference. Moscow, 2011; p. 342-6. Russian (Костенев С. В., Литасова Ю. А., Черных В. В. Астигматическая кератотомия при помощи фемтосекундного лазера у пациентов с тонкой роговицей. Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии: сб. матер. конф. М., 2011: 342-6).

- Pershin KB, Pashinova NF, Tsygankov AYu, et al. Arcuate femtosecond laser assisted keratotomy and cataract extraction surgery of patients of middle and old age with corneal astigmatism. Point of view: East—West 2017; 1: 67-70. Russian (Першин К. Б., Пашинова Н. Ф., Цыганков А. Ю. и др. Фемтолазерная аркуат-ная кератотомия и экстракция катаракты у пациентов среднего и пожилого возраста с роговичным астигматизмом. Точка Зрения: Восток — Запад 2017; 1: 67-70).

- Roberts T, Sharwood P, Hodge C, et al. Comparison of Toric Intraocular Lenses and Arcuate Corneal Relaxing Incisions to Correct Moderate to High Astigmatism in Cataract Surgery. Asia Pac J Ophthalmol (Phila) 2014; 3 (1): 9-16.