Сравнительная оценка эффективности селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и агомелатина при терапии «двойной депрессии»

Автор: Чернышева Ксения Григорьевна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психофармакотерапия

Статья в выпуске: 5 (68), 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе представлена сравнительная оценка эффективности селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и агомелатина при терапии «двойной депрессии» (т. е. случаев наложения депрессивного эпизода на дистимию).

"двойная депрессия", сиозс, агомелатин, ответ на терапию

Короткий адрес: https://sciup.org/14295537

IDR: 14295537 | УДК: 616.895.4

Текст научной статьи Сравнительная оценка эффективности селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и агомелатина при терапии «двойной депрессии»

ББК Р64-324+Р352

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА И АГОМЕЛАТИНА ПРИ ТЕРАПИИ «ДВОЙНОЙ ДЕПРЕССИИ» Чернышева К. Г.*

НИИ психического здоровья СО РАМН 634014, Томск, ул. Алеутская, 4

В работе представлена сравнительная оценка эффективности селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и агомелатина при терапии «двойной депрессии» (т. е. случаев наложения депрессивного эпизода на дистимию). Ключевые слова : «двойная депрессия», СИОЗС, агомелатин, ответ на терапию.

COMPARATIVE RATING OF EFFICACY OF SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANTS AND AGOMELATIN IN «DOUBLE DEPRESSION». Chernysheva K. G. Tomsk, Mental Health Research Institute of SB RAMSci. 634014, Tomsk, Aleutskaya str., 4. This paper presents comparative rating of efficacy of serotonergic antidepressants and agomelatin in «double de-pression» (i. e. cases of overlapping depressive episode and present at last for 2 years dysthymia). Key words : « double depression», serotonergic antidepressants, agomelatin, response to therapy.

Неугасающий интерес ученых к изучению проблемы аффективной патологии во многом связан с высокой встречаемостью и клиническим полиморфизмом аффективных расстройств. Современные исследования выявляют большое разнообразие клинических фенотипов депрессии, при этом нередко в случае депрессивных расстройств отмечается наложение друг на друга различных фенотипов депрессивных расстройств (Angst J. et al., 2007).

Наиболее активно проблема «двойной депрессии», т. е. случаев наложения эпизода большой депрессии на дистимию стала обсуждаться после работ М. В. Keller, R. W. Shapiro (1982), в которых было продемонстрировано, что на долю «двойной депрессии» приходится не менее 25 % случаев в различных клинических выборках депрессивных пациентов. По оценкам многих исследователей, течение двойной депрессии связано с ее затяжным ха- рактером, и, как следствие этого, двойная депрессия является более тяжелым и прогностически менее благоприятным аффективным нарушением по сравнению с «чистым» БДР. Помимо этого, пациенты с двойной депрессией гораздо реже показывают полное выздоровление, хуже откликаются на проводимую терапию (Keller M. B., Shapiro R. W., 1982; Klein D. N. et al., 1988). Однако высказывается и другая точка зрения, согласно которой эффективность анти-депрессивной терапии у пациентов с двойной депрессией сопоставима с таковой при ДЭ без наложения на дистимию (Rounsaville B. J. et al., 1980).

В целом стратегия терапии двойной депрессии представляется важной и в то же время трудной для решения проблемой в силу полиморфного характера дистимической симптоматики, хронического течения расстройства, высокой частоты коморбидных психических расстройств, снижения качества жизни у данной когорты пациентов (Смулевич А. Б., 2003; Markowitz J. C. et al., 1992). В ряде исследований была показана высокая эффективность СИОЗС (в частности флуоксетина) при терапии двойной депрессии (Hellerstein D. J. et al., 1994).

Учитывая факт задействованности хронобиологических механизмов в патогенезе двойной депрессии, эффективным действием может обладать мелатонинергический антидепрессант – агомелатин, являющийся агонистом мелатониновых MT 1 - и MT 2 -рецепторов и антагонистом 5-HT 2 C-рецепторов и обладающий прямым ресинхронизирующим действием в отношении нарушенных циркадианных ритмов при депрессивных расстройствах (Амон М. и др., 2007).

Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности СИОЗС и агомела-тина при терапии двойной депрессии.

Материалы и методы . В соответствии с целью исследования было обследовано 60 пациентов, в том числе 8 мужчин (13,3 %) и 52 женщины (86,6 %) с двойной депрессией (т. е. текущим умеренным или тяжелым депрессивным эпизодом с наложением на дистимию), находившихся на лечении в отделении аффективных состояний клиник НИИПЗ СО РАМН. Средний возраст пациентов составил 45,6±15,1 года. Все пациенты данной группы по определению до начала ДЭ, в течение не менее чем 2 лет, соответствовали диагностическим критериям дистимии. В 45 % случаев (27 человек) ДЭ, наложенный на дистимию, был первичным, а в 55 % случаев (33 человека) – рекуррентный.

Обследованные пациенты были разделены на подгруппы в зависимости от получаемых препаратов: пациенты, получавшие СИОЗС (n=38), и пациенты, получавшие мелатонинер-гический антидепрессант – агомелатин (n=12), остальные пациенты (10 чел.) получали другие антидепрессанты (двойного действия, ТЦА). В качестве базисной терапии в подавляющем большинстве случаев (78,9 %) применялись СИОЗС, обладающие «балансирующим» действием (эсциталопрам, сертралин) в средних суточных дозах. Средняя суточная доза агоме-латина в группе пациентов с двойной депрессией оставила 47,9±7,2 мг/сут.

Оценка степени тяжести типичных и атипичных (увеличение аппетита, веса и количества потребляемой пищи, предпочтение углеводистой пище, гиперсомния, обратный суточный ритм настроения) депрессивных симптомов до начала лечения и на фоне антидепрессивной терапии производилась с помощью шкалы SIGH-SAD (Structured Interview Guide For The Hamilton Depression Rating Scale, Seasonal Affective Disorders Version; Williams J. et al., 1994). Обработка полученных статистических данных осуществлялась с помощью программы «Statistica V. 6.0».

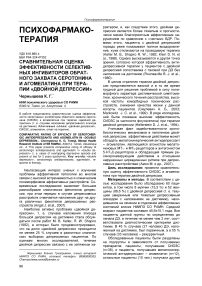

Результаты . Динамика показателей тяжести депрессивной симптоматики с учетом типичных и атипичных симптомов в случае двойной депрессии в ходе проводимой фармакотерапии в зависимости от применяемого базисного антидепрессанта представлена на рисунках 1—3.

□ СИОЗС □ Агомелатин

Рис. 1. Динамика среднего общего балла по SIGH-SAD у пациентов с двойной депрессией в зависимости от применяемого антидепрессанта

Из представленных данных видно (рис. 1), что обратная динамика тяжести текущей депрессии, оцененная с помощью шкалы SIGH-SAD среди обследованных пациентов, получавших СИОЗС и агомелатин, наблюдалась в сопоставимых темпах (p>0,05, t-критерий для независимых групп). При расчете степени редукции (в относительных показателях) общего суммарного балла по SIGH-SAD на 14-й и 28-й дни терапии от исходного уровня было выявлено, что наиболее оптимальная положительная динамика в степени выраженности тяжести текущей депрессии отмечалась на 14-й день терапии при использовании СИОЗС в сравнении с агомелатином (43,5 и 27,7 % соответственно), в то время как к 28-му дню степень редукции общего суммарного балла по SIGH-SAD наблюдалась в сопоставимых темпах как при использовании СИОЗС, так и при терапии агоме-латином (76,0 и 78,1 %).

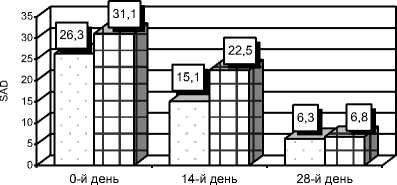

Схожая картина отмечалась и при анализе обратной динамики тяжести типичной депрессивной симптоматики при терапии двойной депрессии с использованием СИОЗС и агомела-тина (рис. 2).

□ СИОЗС ш Агомелатин

Рис. 2. Динамика среднего общего балла типичных депрессивных симптомов по SIGH-SAD у пациентов с двойной депрессией в зависимости от применяемого антидепрессанта

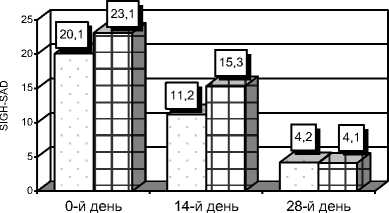

Обратная динамика атипичных симптомов к 28-му дню терапии (рис. 3) была сопоставимой как при использовании СИОЗС, так и аго-мелатина, достоверной разницы в редукции атипичных депрессивных симптомов в зависимости от назначаемого препарата у пациентов с двойной депрессией не было выявлено (p>0,05, t-критерий для независимых групп).

□ СИОЗС

□ Агомелатин

Рис. 3. Динамика показателей среднего суммарного балла по SIGH-SAD для атипичных симптомов у пациентов с двойной депрессией в зависимости от применяемого антидепрессанта

Необходимо отметить, что темп редукции тяжести атипичных симптомов у пациентов, принимавших агомелатин, к 14-му дню терапии отставал от соответствующих показателей для СИОЗС (12,3 и 39,7 % соответственно, р<0,05), однако здесь нужно учитывать, что при поступлении у данной когорты пациентов средний суммарный балл по атипичным симптомам был выше по сравнению с пациентами, принимавшими СИОЗС.

Корреляционный анализа по Пирсону позво- лил выявить, что средний общий балл по SIGH-SAD на 28-й день фармакотерапии имел положительную корреляцию со степенью тяжести текущей депрессии, определяемой клинически при поступлении (r=0,48, p<0,05) и отрицательно коррелировал с возрастом к началу аффективного расстройства (r=-0,43, p<0,05), а также с «индивидуальной минутой) (r=-0,38, p<0,05) – показателем субъективного восприятия коротких промежутков времени.

Выводы. Проведенный анализ, касающийся оценки эффективности отдельных групп антидепрессантов (СИОЗС, агомелатин), показал, что при использовании обеих групп антидепрессантов в целом отмечалась положительная динамика средних суммарных баллов по SIGH-SAD (общий балл SIGH-SAD, тяжесть типичных и атипичных депрессивных симптомов, оцененных по соответствующим пунктам SIGH-SAD) на 14-й и 28-й дни фармакотерапии. К 28-му дню терапии антидепрессивная эффективность СИОЗС и агомелатина в случае двойной депрессии была сопоставима. Корреляционный анализ результатов антидепрессивной терапии на 28-й день и различных клинических, клиникодинамических, а также хронобиологических переменных показал, что предикторами более низкой эффективности антидепрессивной терапии в случае двойной депрессии, наряду с изначально большей выраженностью текущей депрессии и более ранним возрастом к началу аффективного расстройства, также является искажение восприятия времени (существенное укорочение продолжительности «индивидуальной минуты»).