Сравнительная оценка эколого-физиологических особенностей видов рода Iris L.

Автор: Антонина Анатольевна Реут, Лилия Файзиевна Бекшенева

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования ‒ сравнительная оценка особенностей водного режима 9 видов рода Iris L., произрастающих в условиях Южного Урала: I. sibirica, I. pseudacorus – виды местной флоры; I. aphylla, I. biglumis, I. lactea, I. orientalis, I. ruthenica, I. setosa, I. spuria – интродуцированные виды. Исследование проводилось в вегетационные периоды 2018‒2020 гг. с помощью общепринятых физиологических методов (методы насыщения и искусственного завядания). Проведен анализ суточной и сезонной динамики параметров водного режима: общей оводненности (W), водоудерживающей способности (R), водного дефицита (V). В период бутонизации и цветения для всех видов характерна высокая W. В период плодоношения ее высокий уровень сохраняется только у I. aphylla и I. setosa. Выявлено, что центральноазиатским видам I. lactea и I. ruthenica свойственна значительная суточная и сезонная амплитуда содержания воды. Наиболее существенные межвидовые различия установлены для показателей R и V. Местные виды и I. ruthenica отличаются высокими флуктуациями R, к концу сезона выражено падение показателя. Для интродуцентов I. biglumis, I. lactea, I. orientalis, I. spuria характер сезонных изменений показателя не выражен, амплитуда колебаний невелика. Установлено сходство местных видов и интродуцентов по параметру V: низкие значения параметра в утренние и вечерние часы, рост показателя и увеличение размаха дневных колебаний в период плодоношения. Различия между видами проявились во времени формирования максимального V и его величине. Наибольшая недонасыщенность листьев водой возникает у интродуцентов I. spuria, I. ruthenica, I. lactea, I. orientalis и вида местной флоры I. sibirica. Наиболее низкий суточный V в обе фенологические фазы отмечен для I. aphylla. По типу водного режима виды распределились в 4 группы: гибко-спокойный водный режим ‒ I. Pseudacorus; гибко-напряженный ‒ I. sibirica, I. ruthenica; стабильно-спокойный ‒ I. aphylla, I. biglumis, I. setosa; стабильно-напряженный ‒ I. spuria, I. lactea, I. orientalis.

Водный режим, оводненность, водоудерживающая способность, водный дефицит, интродукция, Iris, Южный Урал.

Короткий адрес: https://sciup.org/140254554

IDR: 140254554 | УДК: 581.1; 581.543; 58.056; 582.579 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-7-35-42

Текст научной статьи Сравнительная оценка эколого-физиологических особенностей видов рода Iris L.

Введение. Особенности функционирования и жизненное состояние растений в значительной степени определяются их водным режимом. Необходимо изучать количественные характеристики показателей состояния растений, которые можно рассматривать как норму для данных условий произрастания. Имеется немало исследований, проведенных на растениях, произрастающих в природных условиях [1, 2]. Но не менее важным является изучение водообмена интродуцированных растений с целью выявления устойчивых видов и продвижения их в озеленение [3]. Современные исследования интродукции и акклиматизации растений отличаются тенденцией к выявлению эколого-физиологических особенностей интродуцентов по отношению к местным видам внутри родового комплекса. Проведение сравнительных экспериментов позволяет выявить степень адаптации к новым климатическим условиям интродуцируемых растений, где примером оптимального режима функционирования предполагаются местные виды растений [4].

В состав рода Iris L. семейства Iridaceae входят около 200 видов, произрастающих в большей части Северного полушария, в регионах с разнообразными экологическими условиями [5]. Длительный декоративный эффект ирисов – повод рекомендовать эти многолетники для широкого внедрения в озеленение населенных пунктов [6]. Так, в условиях городской среды используются сорта Iris hybrida hort. [7], однако большая часть видов ирисов не вовлечена в зеленое строительство. В коллекции ЮжноУральского ботанического сада-института ‒ обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра РАН (далее ЮУБСИ УФИЦ РАН) широко представлен родовой комплекс Iris [8]. Виды коллекции различны по своему географическому происхождению, что позволяет вести сравнительное изучение экологии интродуцентов из регионов с различными климатическими условиями.

Цель исследования: сравнительная оценка основных параметров водного режима растений видов рода Iris L., произрастающих в условиях Южного Предуралья.

Объекты и методы исследования. Исследование проводилось на базе лаборатории интродукции и селекции цветочных растений ЮУБСИ УФИЦ РАН (Башкирское Предуралье) в вегетационные периоды 2018 ‒ 2020 гг. Почвы на опытном участке серые лесные, типичные для региона, pH = 5,89. Участок располагался на открытом, не затененном месте.

Образцы листьев для анализа отбирали в периоды бутонизации, цветения и плодоношения. Все взвешивания проводили на электронных лабораторных весах Госметр ВЛТЭ 1100. Водный дефицит листьев определяли методом насыщения растительных образцов по методическим указаниям [9] с модификацией – насы- щение длилось сутки [10]; водоудерживающую способность, оводненность тканей, уровень суточной водопотери ‒ методом искусственного завядания [11]. Опыты ставились параллельно. Листья собирались в период с 5 до 21 ч через каждые 2 ч. Исследование проводили в дни со схожими метеоусловиями. Объекты исследования – 9 видов рода Iris L., 2 из которых (I. sibirica, I. pseudacorus) – виды местной флоры, 7 – интродуцированные (I. aphylla, I. biglumis, I. lactea, I. orientalis, I. ruthenica, I. setosa, I. spuria). Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Statistica Version 10.

Результаты исследования и их обсуждение. Для ранжировки видов ирисов по устойчивости водного режима в предыдущих исследованиях была разработана шкала [4] (табл. 1).

Таблица 1

Устойчивость водного режима представителей рода Iris L.

|

Параметр, % |

Степень устойчивости |

||

|

Высокая |

Средняя |

Низкая |

|

|

Оводненность тканей |

≥ 80 |

60–79 |

≤ 59 |

|

Водоудерживающая способность |

≥ 50 |

30–49 |

≤ 29 |

|

Водный дефицит |

0–15 |

16–29 |

≥ 30 |

В период бутонизации и цветения суточная оводненность (W) тканей у всех видов была высокой или близкой к тому (от 73,8 до 97,8 %). Для половины исследованных видов в этот период уровень W оказался максимальным в 5 ч утра ‒ I. sibirica (93,3 %); I. pseudacorus (88,6); I. orientalis (90,9); I. ruthenica (97,8); I. lactea (92); для I. biglumis – в 7 ч утра (85,6 %). I. spuria также имеет высокий показатель с утра, пик – в 15 ч и высокие значения к вечеру (91,7 %). В период плодоношения общая оводненность W листьев ирисов снижалась до средних значений показателя (от 55,6 до 79,2 %), за исключением

I. aphylla и I. setosa . Последние два сохраняют высокий уровень W.

Растения имеют различный диапазон изменчивости количества воды в листьях в течение дня (табл. 2). Наиболее ровным суточным ходом W характеризуются I. aphylla и I. setosa – колебания параметра у этих видов практически отсутствуют (5 % и менее). Больше всего меняется W листьев I. sibirica и I. lactea – 19 ‒ 20 %. В период плодоношения суточные колебания водного запаса для большинства видов несколько увеличиваются.

Таблица 2

|

Вид |

Период бутонизации и цветения |

Период плодоношения |

Сезон |

||||||

|

W, % |

R, % |

V, % |

W, % |

R, % |

V, % |

W, % |

R, % |

V, % |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

I. sibirica |

19,5 |

36,9 |

12,4 |

18,1 |

34,9 |

28,4 |

25,4 |

37,1 |

28,4 |

|

I. pseudacorus |

10,7 |

30,2 |

17,9 |

25,6 |

30,2 |

17,2 |

25,6 |

32,5 |

18,3 |

Окончание табл. 2

|

I. aphylla |

3,2 |

22,3 |

6,5 |

13,3 |

24,6 |

15,7 |

13,3 |

30,5 |

15,7 |

|

I. biglumis |

10,6 |

20,7 |

25,0 |

13,6 |

25,3 |

21,1 |

25,0 |

25,3 |

25,0 |

|

I. setosa |

5,6 |

35,7 |

14,4 |

9,4 |

21,7 |

18,2 |

12,0 |

35,7 |

20,4 |

|

I. lactea |

19,0 |

24,2 |

23,7 |

21,6 |

20,8 |

32,0 |

39,4 |

20,8 |

32,4 |

|

I. orientalis |

11,5 |

18,4 |

21,4 |

15,3 |

13,3 |

27,1 |

27,0 |

19,4 |

30,5 |

|

I. ruthenica |

15,2 |

17,3 |

22,2 |

13,6 |

19,3 |

26,4 |

42,2 |

42,9 |

37,5 |

|

I. spuria |

12,5 |

24,3 |

17,0 |

8,7 |

17,0 |

40,9 |

22,9 |

29,1 |

44,4 |

Примечание : W – общая оводненность; R – водоудерживающая способность;

V – водный дефицит.

Диапазон дневных и сезонных изменений параметров водного режима

Сезонная амплитуда содержания воды оказалась велика для центральноазиатских видов I. lactea и I. ruthenica (39,4–42,2 %). Напротив, у степного I. aphylla и восточносибирского I. setosa сезонные колебания W оказались практически невыраженными – всего 12 ‒ 13 %. Местные виды и Spuria ирисы ( I. orientalis , I. spuria ) занимают промежуточное положение с вариациями в сезоне от 21 до 27 %.

Анализ данных позволил выделить 3 типа водного режима по показателю динамика суточной водоудерживающей способности (R) в период бутонизации и цветения. Низкую и среднюю R показали Spuria ирисы и центральноазиатские виды ( I. lactea , I. biglumis , I. ruthenica ) – верхний и нижний пределы параметра составляют 14,4 и 54 % соответственно. Наиболее частое значение величины ‒ 22 ‒ 45 %. Все колебания R растений в течение суток происходили в диапазоне 17 ‒ 24 %. Показатель понижался к 21 ч ( I. ruthenica , I. lactea , I. orientalis ) или к 5 ч утра ( I. spuria ). Для I. biglumis , наоборот, R повышалась к вечеру.

Самой высокой R, независимо от фенологического периода, отличается I. aphylla ‒ нижний предел параметра имеет значение 57,4 %. Обычно же он составляет 70 ‒ 77 %. Максимальную способность сохранять влагу вид развивает к 15, независимо от фенологического периода (79,7 ‒ 87,9 %). Колебания параметра в течение суток в оба периода происходили в диапазоне 22 ‒ 24 %, а за сезон – в пределах 30,5 %.

Местные виды и I. setosa имеют средние и высокие значения параметра ‒ от 31,6 до 69,4 %. Амплитуда дневных колебаний макси- мальна среди исследованных видов ‒ 30,2‒36,9 %, а за сезон она составила 32,5‒37,1 %.

В период плодоношения Spuria ирисы и Eremiris ( I. lactea , I. biglumis ) не показывают различий в динамике R по сравнению с периодом бутонизации и цветения – показатель имеет средние значения, достигая максимума в утренние часы. Дневные колебания показателя выражены отчетливо, но диапазон варьирования остается прежним – 18 ‒ 24 %. I. aphylla аналогичным образом сохраняет высокий уровень R в ходе вегетации.

Совсем иной характер носят сезонные изменения R у I. ruthenica ‒ в августе способность удерживать влагу достигает своего минимума – 3,8 %, но суточные колебания параметра практически сохраняют прежние значения – 19 %. Строго говоря, в условиях интродукции I. ruthenica плодоносит в июле, август можно считать периодом завершения вегетации. Подобная тенденция прослеживается у растений местной флоры ( I. sibirica , I. pseudacorus ) – R в целом снижается в период плодоношения (19,3 ‒ 54,2 %; 29,2 ‒ 59,4 %), но менее выражено, чем у I. ruthenica . Дневные изменения параметра сохраняются в прежних пределах – 30,2 ‒ 34,9 %. R достигает максимума к 7 ч утра и понижается к 17 ‒ 19 ч.

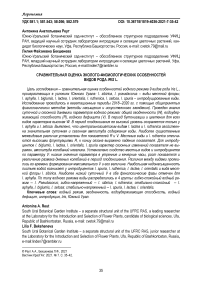

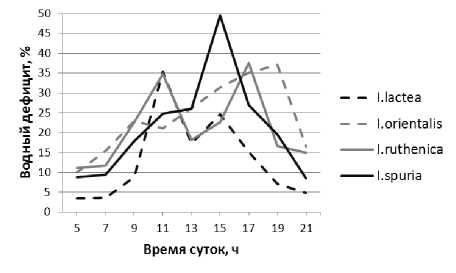

Показатель водного дефицита V определялся в те же фазы, что и другие показатели водного режима. У большинства исследованных видов V, определяемый в период бутонизации и цветения, сходит на «нет» к 21 ч и не формируется до 5 ч утра (0 ‒ 6,6 %), за исключением I. sibirica – величина предрассветного V в листьях I. sibirica максимальна и достигает 13,9 % (рис. 1).

Рис. 1. Суточный водный дефицит листьев рода Iris L. в период бутонизации и цветения

В дневной период V остается низким или средним для всех исследованных видов. Однако виды демонстрируют явные различия в суточной динамике, на основании чего мы разделили виды на 3 группы. Группа « I. sibirica » ( I. sibirica , I. aphylla , I. setosa ): V не поднимается выше 15 %, максимальные значения приходятся на период 9 ‒ 13 ч, затем происходит резкое падение показателя. Колебания V в течение суток невелики и составляют 6,5 ‒ 14,4 %. Группа « I. pseudacorus » ( I. pseudacorus , I. lactea , I. spuria ) характеризуется двухвершинным графиком V – пики приходятся на 7 ‒ 9 и 17 ч. Точка седловины соответствует 13 ч, а разница между ней и пиками составляет 17,3 %. Флуктуации величин V этой группы видов значительны – разница между минимальными и максимальными значениями показателя составляет 17 ‒ 23,7 %. Группа «азиатов» ( I. biglumis , I. orientalis , I. ruthenica ) описывается зубчатой кривой суточного хода с дневными колебаниями в коридоре 15 ‒ 28 % в течение дня (от 7 до 21 ч). Дневные флуктуации, как и в предыдущей группе, значительны ‒ 21,4 ‒ 25 %. К 21 ч V все еще остается самым напряженным среди исследованных видов – 10,5 ‒ 13,8 %, но за ночь полностью восстанавливается.

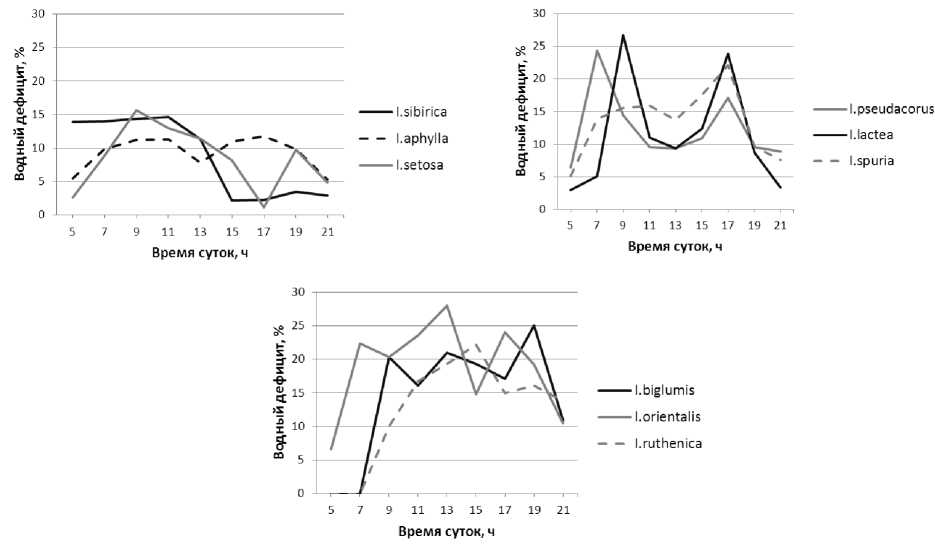

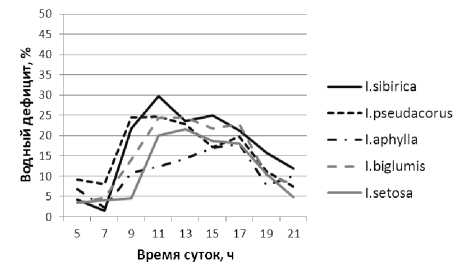

По характеру сезонных изменений V исследованные виды имеют сходство – в период плодоношения V повышается (за исключением I. pseudacorus и I. biglumis ), также увеличивается размах его дневных колебаний (рис. 2, табл. 2). Диапазон суточного дефицита водного насыщения у всех изученных видов изменялся в августе в пределах от 1,4 до 49,5 % против 0 ‒ 28 % в начале сезона. Список растений, ранжированных по величине максимального V в августе, возглавляет I. spuria – 49,5 %. За ним следуют I. ruthenica , I. orientalis , I. lactea , I. sibirica . Менее напряженным был V у трех видов ‒ I. pseudacorus , I. biglumis , I. setosa , максимум не превышал 24,7 %. В листьях I. aphylla обнаружен самый низкий порог недонасыщения водой в августе – 17,9 %.

Анализ данных за весь период исследований показал, что сохраняются те же закономерности – уровень недонасыщения сильнее всего варьировал у тех же пяти видов ( I. spuria , I. ruthenica , I. lactea , I. orientalis , I. sibirica ) (табл. 2). Менее выражены сезонные колебания для I. pseudacorus , I. biglumis , I. setosa – 18,3 ‒ 25 %. I. aphylla оказался видом, у которого дневные колебания V в ходе сезонного развития почти всегда невелики – 13,9 ‒ 15,7 %.

В период плодоношения общая тенденция низких значений V в вечерние и утренние часы сохраняется (рис. 2). Максимальный V в этот период развивается к 11 ч у местных и интродуцированных видов (I. biglumis, I. lactea, I. ruthenica), к 13 ч - у I. setosa, к 15 ч - у I. aphylla, I. orientalis. I. lactea сохраняет два пика показателя, второй дневной пик появляется у ириса I. ruthenica в 17 ч.

Рис. 2. Суточный водный дефицит листьев рода Iris L. в период плодоношения

Мы выделили 2 группы по суточной изменчивости V в период плодоношения. Первая группа отличается резким ростом и постепенным спадом показателя, не превышающим средних значений (местные виды, I. aphylla, I. biglumis , I. setosa ). Вторая группа характеризуется высокими значениями показателя, наличием одного или двух максимальных пиков (ирисы Spuria и азиатские виды I. ruthenica, I. lactea ). В целом наиболее стабильным и низким суточным V в обе фенологические фазы отличается степной I. aphylla .

Выводы. Сопоставление изученных нами ирисов местной флоры и интродуцированных видов показало, что по оводненности тканей в период бутонизации и цветения виды не отличаются, однако в период плодоношения только I. aphylla и I. setosa сохраняют высокий уровень содержания воды. И в ходе вегетации, и в течение дня количество воды в органах ассимиляции этих видов также меняется слабо. Остальным интродуцентам и местным видам свойственны большие флуктуации W листьев, особенно значительной оказалась амплитуда содержания воды у центральноазиатских видов I. lactea и I. ruthenica .

Более заметные различия проявились в способности видов удерживать воду. Местные виды отличаются гибкостью реакции водоудерживающей способности - для них выявлены высокие суточные и сезонные колебания параметра, к концу сезона выражено падение показателя. Для I. ruthenica характер сезонных изменений выражен еще значительнее и соответствует более укороченному циклу сезонного развития. Интродуценты Spuria и Eremiris отличаются высокой стабильностью R - характер сезонных изменений показателя не выражен, амплитуда колебаний невелика. Реакция I. setosa и I. aphylla отчасти имеет сходство с местными видами - оба вида (первый - исключительно холодостойкий, второй - степной ксерофит) проявляют значительный размах колебаний параметра, но в то же время сохраняют неизменным уровень R в течение сезона.

Попытка сопоставить растения между собой по водному дефициту показала ряд общих черт для местных видов и интродуцентов: низкие значения параметра в утренние и вечерние часы, рост показателя и увеличение размаха дневных колебаний в период плодоношения для большинства видов. Однако время формирования максимального V у разных видов различается. Наибольшая недонасыщенность листьев водой возникает у таких интродуцентов, как I. spuria , I. ruthenica , I. lactea, I. orientalis , а также вида местной флоры I. sibirica . В то же время этим видам свойственны существенные колебания V. В целом наиболее низкий суточный V в обе фенологические фазы отмечен у I. aphylla .

Исходя из вышеизложенного, мы классифицировали исследованные растения по характе- ру двух параметров водного режима: водоудерживающей способности (стабильная и гибкая) и водному дефициту (напряженный и спокойный). Виды распределились следующим образом: гибко-спокойный водный режим (I. pseudacorus), гибко-напряженный водный режим (I. sibirica, I. ruthenica), стабильно-спокойный водный режим (I. aphylla, I. biglumis, I. setosa), стабильнонапряженный водный режим (I. spuria, I. lactea, I. orientalis).

Список литературы Сравнительная оценка эколого-физиологических особенностей видов рода Iris L.

- Евдокимова Е.В., Новичонок А.О., Марков-ская Е.Ф. и др. Особенности водного режи-ма некоторых видов растений в тропиче-ском лесу на юге Вьетнама во влажный се-зон // Ученые записки Петрозаводского гос-ударственного университета. 2012. № 4 (125). С. 19‒24.

- Давлятова Д.М., Бердыев Д.Б., Ниязмуха-медова М.Б. Водный режим пустынных рас-тений Южного Таджикистана // Вестник Бох-тарского государственного университета имени Носира Хусрава. Сер. естественных наук. 2016. № 2-1 (36). С. 89‒96.

- Ахматов М.К., Ветошкин Д.А. Состояние, перспективы и научно обоснованный отбор древесных растений в озеленении г. Биш-кек // Современные научные исследования и разработки. 2018. № 2 (19). С. 37‒42.

- Бекшенева Л.Ф., Реут А.А. Водный режим некоторых представителей рода Iris при ин-тродукции на Южном Урале // Экосистемы. 2020. № 22. С. 82‒89. DOI: 10.37279/2414-4738-2020-22-82-89.

- Алексеева Н.Б. Род Iris L. (Iridaceae) в Рос-сии // Turczaninowia. 2008. Т. 11, № 2. С. 5‒70.

- Шевченко И.В., Сорокопудова О.А. Цвете-ние ирисов на юго-западе Черноземья // Вестник КрасГАУ. 2010. № 8 (47). С. 20‒24.

- Цандекова О.Л., Седельникова Л.Л. Содер-жание общего азота в листьях декоратив-ных многолетников в условиях городской среды // Вестник КрасГАУ. 2014. № 4 (91). С. 157‒161.

- Реут А.А., Миронова Л.Н. Изучение и со-хранение в культуре декоративных травя-нистых многолетников // Изучение, сохра-

- нение и восстановление естественных ландшафтов: сб. ст. VII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. М.: Планета, 2017. С. 116‒120.

- Моисеев В.П., Решецкий Н.П. Физиология и биохимия растений: метод. указания. Горки: Изд-во Белорус. гос. с.-х. академии, 2009. 124 с.

- Васько П.П., Столепченко В.А., Беляй О.М. и др. Сравнительная оценка фестулолиума и райграса пастбищного на засухоустойчи-вость // Земледелие и селекция в Белару-си. 2018. № 54. С. 198‒203.

- Таренков В.А., Иванова Л.Н. Водоудержи-вающая способность листьев боярышников в связи с устойчивостью к засухе // Интро-дукция, акклиматизация, охрана и исполь-зование растений: сб. науч. тр. Куйбышев: Изд-во Куйбышевского гос. ун-та, 1990. С. 3‒9.