Сравнительная оценка экосистемных функций репрезентативных урочищ южной криолитозоны Большеземельской тундры

Автор: Долгов Ф.В., Осадчая Г.Г., Зенгина Т.Ю.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 (22), 2015 года.

Бесплатный доступ

Оценены экосистемные функции природно-территориальных комплексов (ПТК) ранга урочищ южной криолитозоны Большеземельской тундры для выявления и ранжирования их вклада в биосферное равновесие территории. Предложенный подход подразумевает равнозначность всех оцениваемых экосистемных функций ПТК, в сумме составляющих интегральную экосистемную услугу. Ее величина определяет значимость и ценность ландшафта для поддержания биосферного равновесия в регионе.Для произвольно выбранного лицензионного участка недр приводится примеркартографирования итогового интегрального показателя экосистемной значимости урочищ. Показано, что такой подход позволит уже на прединвестицинном этапе промышленного освоения территорий отказаться от использования наиболее биосферно-значимых участков.

Экосистемные функции урочищ, природно-территориальный комплекс, криолитозона, территориальная оптимизация природопользования

Короткий адрес: https://sciup.org/14992751

IDR: 14992751 | УДК: 502.52(211.7):502.13

Текст научной статьи Сравнительная оценка экосистемных функций репрезентативных урочищ южной криолитозоны Большеземельской тундры

Необходимость промышленного освоения богатейших месторождений северных территорий сегодня обсуждается на всех уровнях. Однако до сих пор территория, на которой найден любой ресурс, традиционно рассматривается лишь как место локализации этого ресурса и инфраструктуры по его добыче. При этом при принятии хозяйственных решений практически не принимается в расчет, что помимо пространственных функций, территория выполняет и другие не менее важные, но, к сожалению, пока плохо оцениваемые экосистемные функции, такие как: формирование продукции и запасов фитомассы растительного покрова с его физическими, химическими и биологическими свойствами для поддержания энергетической основы биосферы; обеспечение нормальной циркуляции в биосфере биогенных веществ, защиты от водной, ветровой и термической (для многолетнемерзлых пород (ММП)) эрозии плодородного слоя почв, а, следовательно, – предотвращение ее деградации; сохранение глобального биоразнообразия и всех его полезных свойств, в том числе генетических ресурсов, уникального лекарственного, селекционного и пр. материала; сохранение, накопление, формирование стока и качества пресных поверхностных и подземных вод; предотвращение негативных последствий изменения или нестабильности климата; поддержание оптимального баланса кислорода, углерода и парниковых газов в атмосфере и др. [1].

Однако сейчас уже очевидно, что освоение биосферно-значимых территорий должно проводиться таким образом, чтобы собственно экономические задачи органично сочетались с экологическими, при этом последние должны рассматриваться в качестве приоритетных. Это особенно актуально для северных регионов, где должны соблюдаться жесткие площадные ограничения при нетрадиционном освоении территории [2].

Уже с 90-х гг. прошлого века в России проводились исследования, суть которых сводилась, в частности, к учету ценности экосистемных функций осваиваемой или подлежащей освоению территории. В основном использовались два подхода: эколого-экономической оценки (оценки экосистемных услуг) и ландшафтного планирования.

Эколого-экономическая оценка, выявляющая, какой экономический вклад для общества обеспечивают экосистемы, позволяет оценить экономическую целесообразность конкретного действия или вмешательства. При этом результаты оценки во многом зависят от внешних факторов, таких как конъюнктура рынка разных товаров и услуг, тенденции и настроения общества и др. [3]. Такой «рыночный» подход приводит к тому, что некоторые функции неоправданно переоцениваются. Кроме того, при эколого-экономической оценке определяют в первую очередь объем финансовых выгод или затрат для общества, но не оценивают последствия использования услуги для окружающей среды. Помимо этого, эколого-экономические оценки проводятся обычно для территории в целом и не ставят задачей выделение в ее пределах участков различной экосистемной значимости. Для криолитозоны Большеземельской тундры эколого-экономические оценки были выполнены Т.В.Тихоновой [4, 5].

В контексте ландшафтного планирования значимость компонентов и свойств ландшафта оценивается с позиции их роли в обеспечении нормального функционирования природно-территориальных комплексов при условии одновременного обеспечения людей благами, которые они стремятся получать от данного ландшафта [6]. Таким образом, использование приемов ландшафтного планирования позволяет оценить степень соответствия намеченной деятельности конкретным ландшафтным особенностям территории. Однако и в этом случае не предполагается дифференциация территории и выделение в ее пределах ландшафтов с минимальной степенью устойчивости к антропогенному воздействию и ландшафтов с наиболее явно выраженными средообразующими функциями. В то же время и те и другие требуют максимально вдумчивого отношения при определении перспектив развития территории и размещении хозяйственных объектов.

В связи с этим цель работы заключалась в оценке экосистемных функций природно-территориальных комплексов (ПТК) ранга урочищ южной криолитозоны Большеземельской тундры для выявления и ранжирования их вклада в биосферное равновесие территории. Для этого было предложено определять значимость того или иного природно-территориального комплекса для поддержания биосферного равновесия в регионе на основе определения величины его интегральной экосистемной услуги, рассчитываемой как сумма равнозначно оцениваемых экосистемных функций ПТК.

Материалы и методы

Район исследования включал достаточно обширный регион, расположенный на европейском Северо-Востоке: южную часть Большеземельской тундры. В природном отношении он приурочен к южной лесотундре и северной части крайнесеверной тайги, в мерзлотном – к южной криолитозоне, а именно к подзонам островного (крайнесеверная тайга) и массивно-островного (южная лесотундра) распространения многолетнемерзлых пород (рис. 1). В административном отношении рассматриваемая территория занимает большую часть Усинского и Интинского, а также южную часть Воркутинского районов Республики Коми, в незначительной степени захватывает юго-западный участок Ненецкого автономного округа. Рельеф южной части Больше-земельской тундры равнинный с абсолютными отметками поверхности водоразделов от 60 до 330 м, климат переходный от умеренно-континентального к субарктическому [7].

Информационной основой для выполнения данной работы послужили опубликованные материалы, посвященные качественным и количественным оценкам разнообразных функций экосистем, а также авторские разработки по ландшафтной структуре территории, результаты обработки материа-

Рис. 1. Южная криолитозона Большеземельской тундры.

лов дистанционного зондирования, разнообразные тематические карты.

Методика проведения исследований включала последовательное решение нескольких задач.

-

1) Выделение репрезентативных видов урочищ южной криолитозоны Большеземельской тундры (т.е. наиболее типичных и часто встречающихся) и выявление тех их характеристик, которые наиболее значимы для проведения дальнейших оценочных работ. Выделение проводилось преимущественно на базе собственных обобщенных данных, основанных на обширном фактическом (полевом) материале, подробно описанном нами в предыдущих работах, а также на основе опубликованных и фондовых результатов ландшафтных исследований как по площадным, так и линейным объектам [8–10].

-

2) Проведение сравнительной оценки экосистемной значимости урочищ на основе учета шести основных экосистемных функций (регулирование климата, регулирование газового состава атмосферы, гидрологические функции территории, способность почв к аккумуляции и неустойчивость почв к антропогенным воздействиям, биоразнообразие) [11], которую было предложено осуществлять на основании расчета коэффициента относительной экологической значимости ( Коэз ) [12]. Для этого экосистемные функции урочищ объединяются и рассматриваются как единая интегральная услуга по поддержанию устойчивости биосферы в целом. При этом, основываясь на фундаментальном экологическом законе минимума Либиха, все функции принимаются равнозначными. Про-

- водится сравнение ПТК (урочищ) некоторой конечной территории по шести вышеназванным критериям. Далее рассчитывается сам коэффициент относительной экологической значимости Коэз. Сравнение проводится на уровне урочища методом балльных оценок (от 0 до 4 баллов, где 4 – максимальная относительная значимость урочища по конкретному параметру оценки, 0 – минимальная, т.е. отсутствие влияния урочища на конкретный критерий). Максимально возможный балл при наличии шести вышеперечисленных критериев составляет 24. Таким образом,

Коэз = ^ Бi / 24, где Бi - балльная оценка по каждому критерию.

Максимальный балл «4» определен следующим образом. Из всех выбранных критерниев единственным, который может быть оценен с применением количественного параметра, является регулирование газового состава атмосферы. При проведении относительных оценок достаточно использовать результаты дешифрирования материалов дистанционного зондирования. Для этого определяется нормализованный относительный индекс растительности, т.е., по сути, – объем зеленой биомассы. Нормализованный относительный индекс растительности – количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом) – используется для решения задач, связанных с количественной оценкой растительного покрова. Для исследуемого района как количественно, так и визуально четко выделяются именно четыре группы, резко отличающиеся по объему биомассы.

Для других критериев балл «4» является базовым. Балльные оценки назначаются, исходя из имеющейся в литературе качественной и количественной информации по каждому из параметров по принципу «больше или меньше половины» (т.е. больше или меньше 2 баллов). Внутри каждого выдела возможна еще более дробная оценка.

Результаты балльной оценки по каждой позиции заносятся в таблицу. При делении конечного балла для конкретного урочища на максимально возможный балл получается число в пределах от 0 до 1. Наличие четкого предела значений позволяет легко ранжировать урочища по значению их экосистемных функций.

-

3) Картографирование итогового интегрального показателя экосистемной значимости урочищ на примере ряда лицензионных участков недр в пределах южной криолитозоны Большеземель-ской тундры.

Результаты и обсуждение

Первый этап работ по выделению репрезентативных урочищ показал, что природные ландшафты подзон в пределах исследуемой территории различаются в основном своей структурой и характеристиками ММП. В целом в криолитозоне региона выделяются две геокриологические зоны: северная и южная. В каждой из них присутствуют по две подзоны. В северной криолитозоне – сплошного (I) и прерывистого (II), в южной – массивно-островно-го(III) и островного (IV) распространения ММП. Для рассматриваемой южной криолитозоны установлено, что подзона IV условно совпадает с северной частью подзоны крайнесеверной тайги, а подзона III – с подзоной южной лесотундры. Большая часть урочищ встречается в обеих подзонах. В табл. 1 приводятся основные природные параметры урочищ. На базе основных типов растительности были выделены ландшафтные группы ранга урочищ: лесной, болотный (условно разделен на две подгруппы – на преимущественно талых и преимущественно мерзлых грунтах; в последней для урочищ приводятся названия, принятые в геокриологии), тундровый, луговой, поемный.

Каждой группе/подгруппе присвоен цифровой индекс (арабские цифры), в таблице также приводится индекс (римскими цифрами) геокриологической подзоны, в которой это урочище встречается.

Отдельно выделены урочища без растительности – пляжи. Условно им присвоен цифровой индекс поемной группы урочищ, так как эти урочища интразональные.

Результаты второго этапа работ по проведению сравнительной оценки экосистемной значимости урочищ на базе учета их основных экосистемных функций, осуществленной в соответствии с предложенной выше методикой, описаны ниже и представлены в табл. 2.

Оценка функции регулирования климата. Рассматриваемая территория приурочена к области преимущественного распространения лесов, имеющих статус притундровых. В регулировании клима- та они играют заметную роль. Леса сдерживают поступление на материк арктических масс воздуха, защищают от неблагоприятного воздействия холода и ветров, предотвращают поздневесенние заморозки в более южных районах. Кроме того, леса возвращают осадки в атмосферу в большей степени, чем любой другой вид растительного покрова. По этой причине их роль в формировании микроклимата является максимальной [13]. Таким образом, максимальную роль играют лесные урочища, прежде всего сплошные лесные массивы водоразделов (4 балла). Меньшей значимостью обладают леса в долинах рек и ручьев, еще менее значимы локальные лесные массивы водоразделов, речных террас, редколесья, а также некоторые виды болот (2–3 балла). Минимальная значимость по этому параметру у участков тундр, лугов, болот, особенно крупнобугристых (выпуклых торфяников) и грядовомочажинных (1-2 балла).

Оценка функции регулирования газового состава атмосферы. Роль в регулировании газового состава атмосферы традиционно проводят по величине ежегодного поглощения и накопления углерода различными группами растительных сообществ [14] .

Значительная часть запасов углерода сосредоточена в лесах и болотах [15, 16]. Функции наземных экосистем в качестве источников или стоков углекислоты определяются балансом между двумя мощными биосферными процессами – поглощением углерода из атмосферы растительностью с последующим его захоронением в своей биомассе, а также освобождением углерода и его возврата в атмосферу в ходе разложения органического вещества [17].

Рост деревьев происходит многие десятилетия, тем самым, обеспечивая длительное удержание углерода в фитомассе. Помимо фитомассы углерод удерживается и в древесном детрите (морт-массе), поступающем на поверхность почвы в виде опада деревьев, лесной подстилке и гумусе почвы, в которых он удерживается на сроки, равные времени их минерализации.

Ассимиляционный потенциал лесов севера Республики Коми составляет последовательно по природным зонам и подзонам в лесотундре, крайнесеверной и северной тайге соответственно 1.1; 1.3; 1.5 т/га/год [18]. В то же время кислород, вырабатываемый ими, насыщен ионами отрицательного заряда, благоприятно влияющими на организм людей.

Болота препятствуют развитию парникового эффекта. Их, в не меньшей степени, чем леса, можно назвать «лёгкими планеты». Один из главных процессов, способных уменьшить содержание углекислого газа в атмосфере, – это захоронение не-разложившейся органики, что и происходит в болотах, образующих залежи торфа, трансформирующегося затем в каменный уголь [19]. Сейчас для болот сложно точно рассчитать "углеродную" оценку, однако имеющиеся исследования говорят о значительности этой цифры [17]. Депонирование углерода оценивается для верховых болот – 0,65 т/га, для переходных и низинных – 0,28.

Таблица 1

|

Тип растительности |

Индекс урочища |

Название урочища и приуроченность к геокриологической подзоне* |

Степень увлажнения поверхности |

Локализация** |

Почвы |

Распро-стране-ние ММП, % (подзона) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Лесной |

1а |

Лес елово-березовый и еловый кус-тарниково-кустарничково-мохово-лишайниковый; елово-березовый и березово-еловый кустарниково-кустарничково-моховой (IV, III) |

Средняя |

А, Б, В |

Глееподзолистые, глееподзолистые иллювиальногумусовые, торфянисто-подзолисто-глееватые и тор-фянисто-подзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые |

5 (III) |

|

1б |

Лес елово-березовый и еловый моховой заболоченный (IV, III) |

Выше средней |

А, Б |

Торфяно-подзолисто-глеевые |

- |

|

|

1в |

Редколесье елово-березовое мохово-лишайниковое (IV, III) |

Средняя |

А, Б |

Комплекс глееподзолистых пропитанно-гумусовых и глееподзолистых пропитанно-гумусовых сухоторфянистых |

2 (III) |

|

|

1г |

Лес еловый лишайниковый (IV, III) |

Слабая |

А, Б |

Подзолы иллювиально-гумусово-железистые |

- |

|

|

1д |

Лес сосновый лишайниковый (IV, III) |

Слабая |

А, Б, |

Развиты подзолы иллювиально-гумусово-железистые |

- |

|

|

1е |

Редколесье березовое кустарниково-кустарничково - зеленомошное (IV, III) |

Средняя |

А |

Глееподзолистые пропитанно-гумусовые и глееподзолистые пропитанно-гумусовые сухоторфянистые |

- |

|

|

1ж |

Редколесье сосновое осоковомоховое заболоченное (IV, III) |

Сильная |

А, Б |

Торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально- гумусовые |

- |

|

|

1з |

Лес березовый кустарничково-травяно-моховой (IV, III) |

Средняя, местами повышенная |

А |

Глееподзолистая |

- |

|

|

Болотный (на приму-щественно талых грунтах) |

2а |

Болото топяное травяно-моховое (IV, III) |

Высокая |

А, Б, В |

Болотные верховые остаточнонизинные |

- |

|

2б |

Болото кочковатое кустарниково-кустарничково-травяно-моховое с отдельными деревьями (IV, III) |

Сильная и средняя |

А, Б, В |

Болотные верховые торфяноглеевые и торфяные почвы |

Новооб-разова ния ММП |

|

|

2в |

Болото грядово-мочажинное (озерко-вое) кустарничково-травяно-моховое (преимущественно IV, редко III) |

Высокая и средняя (на грядах) |

А, Б, В |

Болотные верховые торфяные |

До 30 (на грядах) |

|

|

2г |

Болото осоко-травяно-моховое с ивняком (IV, III) |

Высокая |

А, Б, В |

Болотные низинные перегнойно-торфяно-глеевые и перегнойные |

- |

|

|

2д |

Аппа болото (IV) |

Высокая |

А |

Болотные низинные перегнойно-торфяно-глеевые и перегнойные |

- |

|

|

Болотный (на преимущественно мерзлых грунтах) |

3а |

Плоскобугристое болото (торфяник плоскобугристый) багульниково-морошково-мохово-лишайниковый на буграх и пушицево-осоковосфагновый в межбугровых понижениях (III) |

Средняя и высокая |

А |

Комплекс тундровых остаточно- торфяных мерзлотных и болотных верховых |

60-90 (на буграх) |

|

3б |

Крупнобугристое болото (торфяник выпуклобугристый) с лишайниковобагульниковыми ассоциациями на буграх и багульниково-морошковосфагновыми с ерником в межбугровых понижениях (IV, III) |

Средняя и высокая |

А, Б, В |

Комплекс болотных верховых торфяных и тундровых остаточно- торфяных мерзлотных почв |

50-70 |

|

|

Тундровый |

4а |

Тундра плоско- и пологоволнистая ерниково-ивняково-кустарничково-моховая, участками багульниковолишайниковая с ерником, с отдельными деревьями (III) |

Средняя |

А, Б |

Комплекс болотных верховых торфяных и тундровых остаточно- торфяных мерзлотных |

5- 80 |

|

4б |

Тундра средне-крупнокочковатая и пологоволнистая ерниково-ивняково-кустарничково-моховая, участками багульниково-лишайниковая с ерником, с отдельными деревьями (IV, III) |

Средняя |

А, Б |

Комплекс болотных верховых торфяных и тундровых остаточно- торфяных мерзлотных |

Ново-образования ММП (III) |

|

|

4в |

Тундры слабонаклонные и пологоволнистые кустарниково-травяные мелко кустарниково-травяные (IV, III) |

Средняя |

А, Б, В |

Комплекс болотных верховых торфяных и тундровых остаточно- торфяных мерзлотных |

- |

|

|

4г |

Тундра плоская багульниково-лишайниковая с ерником, с отдельными деревьями (III) |

Слабая и средняя |

А |

Комплекс болотных верховых торфяных и тундровых остаточно- торфяных мерзлотных |

До 40 |

|

|

Луговой |

5а |

Луг ивняково-кустарниково-травяноразнотравный (интразональный тип) |

Средняя |

Б, В |

Дерново-луговая |

- |

Окончание табл. 1

|

Тип растительности |

Индекс урочища |

Название урочища и приуроченность к геокриологической подзоне* |

Степень увлажнения поверхности |

Локализация** |

Почвы |

Распро-стране-ние ММП, % (подзона) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Поемный |

6а |

Плоские участки низких пойм с пляжами и несомкнутым травяным покровом (интразональный тип) |

Широкий спектр |

В |

Аллювиально дерновые |

- |

|

6б |

Поймы рек и долины ручьев кустарниково-разнотравные (интразональный тип) |

Широкий спектр |

В |

Аллювиально дерновые |

- |

|

|

6в |

Поймы рек и долин ручьев кустарниково-моховые (интразональный тип) |

Широкий спектр |

В |

Аллювиально дерновые |

- |

|

|

Без растительности |

6г |

Пляж без растительности (интразональный тип) |

Широкий спектр |

В |

- |

- |

Примечание: *Геокриологическая подзона: III – массивно-островного распространения ММП; IV – островного распространения ММП

** Локализация: А – водоразделы, Б – надпойменные террасы, В – поймы (для поемного типа растительности – низкие).

Показатели сравнительных экологических функций урочищ

Таблица 2

|

Индекс – подзона |

Локализация* |

Климатическая функция |

Газовая функция |

Гидрологическая функция |

Биоразнообразие |

Экосистемные функции почвы** |

Коэз |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1а – IV |

А |

4 |

4 |

2 |

2 |

3 |

0,75 |

|

2,5 |

0,73 |

||||||

|

Б |

4 |

4 |

3 |

2 |

3 |

0,80 |

|

|

2,5 |

0,78 |

||||||

|

В |

3 |

4 |

4 |

2 |

3 |

0,80 |

|

|

2,5 |

0,78 |

||||||

|

1а – III |

А |

4 |

3.5 |

2 |

1 |

3 |

0,73 |

|

2,5 |

0,65 |

||||||

|

Б |

4 |

3.5 |

3 |

1 |

3 |

0,73 |

|

|

2,5 |

0,70 |

||||||

|

В |

3 |

3.5 |

4 |

1 |

3 |

0,73 |

|

|

2,5 |

0,70 |

||||||

|

1б – IV |

А |

4 |

4 |

2 |

2 |

2,5 |

0,73 |

|

Б |

4 |

4 |

3 |

2 |

2,5 |

0,78 |

|

|

1б – III |

А |

4 |

3.5 |

2 |

1 |

2,5 |

0,65 |

|

Б |

4 |

3.5 |

3 |

1 |

2,5 |

0,70 |

|

|

1в – III |

А |

3 |

2.5 |

2 |

1 |

3 |

0,58 |

|

Б |

3 |

2.5 |

2.5 |

1 |

3,5 |

0,75 |

|

|

1г – IV |

А |

4 |

3.5 |

2 |

2 |

3,5 |

0,75 |

|

Б |

4 |

3.5 |

3 |

2 |

3,5 |

0,80 |

|

|

1г – III |

А |

4 |

3.5 |

2 |

1 |

3,5 |

0,70 |

|

Б |

4 |

3.5 |

3 |

1 |

3,5 |

0,75 |

|

|

1д – IV |

А |

4 |

3.5 |

2 |

2 |

3,5 |

0,75 |

|

Б |

4 |

3.5 |

3 |

2 |

3,5 |

0,80 |

|

|

1е – III |

А |

3 |

2.5 |

2 |

1 |

3 |

0,58 |

|

1ж – IV |

А |

3 |

2.5 |

2 |

2 |

3 |

0,63 |

|

Б |

3 |

2.5 |

2.5 |

2 |

3 |

0,65 |

|

|

1з – IV |

А |

3 |

3.5 |

2 |

2 |

3 |

0,68 |

|

2а |

А |

3 |

2.5 |

4 |

1 |

1,5 |

0,6 |

|

Б |

3 |

2.5 |

4 |

1 |

1,5 |

0,6 |

|

|

В |

3 |

2.5 |

2 |

1 |

1,5 |

0,5 |

|

|

2б |

А |

3 |

2.5 |

4 |

1 |

1,5 |

0,6 |

|

Б |

3 |

2.5 |

4 |

1 |

3 |

0,68 |

|

|

В |

3 |

2.5 |

2 |

1 |

3 |

0,58 |

|

|

2в |

А |

2 |

2 |

3 |

1 |

3 |

0,55 |

|

Б |

2 |

2 |

3 |

1 |

1,5 |

0,48 |

|

|

В |

2 |

2 |

2 |

1 |

1,5 |

0,43 |

|

|

2г |

А |

2 |

1,5 |

2 |

1 |

2 |

0,43 |

|

Б |

2 |

1,5 |

2 |

1 |

2 |

0,43 |

|

|

В |

1 |

1,5 |

2 |

1 |

2 |

0,38 |

|

|

2д |

В |

2 |

1,5 |

1 |

1 |

2 |

0,38 |

|

3а – III |

А |

1 |

2,5 |

2 |

1 |

2,5 |

0,45 |

|

3б – IV |

А |

1 |

2,5 |

2 |

1 |

2,5 |

0,45 |

|

Б |

1 |

2,5 |

2 |

1 |

2,5 |

0,45 |

|

|

В |

1 |

2,5 |

2 |

1 |

2,5 |

0,45 |

Окончание табл. 2

|

Индекс – подзона |

Локализация* |

Климатическая функция |

Газовая функция |

Гидрологическая функция |

Биоразнообразие |

Экосистемные функции почвы** |

Коэз |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

4а – III |

А |

1 |

1.5 |

0 |

4 |

2 |

0,43 |

|

Б |

1 |

1.5 |

0 |

4 |

2 |

0,43 |

|

|

4б – III |

А |

1 |

1.5 |

0 |

4 |

3 |

0,48 |

|

Б |

1 |

1.5 |

0 |

4 |

3 |

0,48 |

|

|

4в – IV |

А |

1 |

1.5 |

0 |

3 |

3 |

0,43 |

|

4г – III |

А |

1 |

1 |

0 |

4 |

3 |

0,45 |

|

5а |

Б |

2 |

2,5 |

1 |

1 |

1,5 |

0,4 |

|

В |

2 |

2,5 |

1 |

1 |

3 |

0,48 |

|

|

6а |

0 |

0,5 |

0 |

4 |

3 |

0,38 |

|

|

6б |

0 |

1 |

0 |

4 |

3 |

0,40 |

|

|

6в |

0 |

1 |

0 |

4 |

3 |

0,40 |

|

|

6г |

0 |

0 |

0 |

4 |

0 |

0,20 |

Примечание: * А - водоразделы; Б - надпойменные террасы; В - поймы (для 6а-6г - низкие);

** - приведено среднее значение по двум рассматриваемым критериям.

Основные природные параметры урочищ

Величина эмиссии метана болотами определяется уровнем воды и соотношением мощности аэробной и анаэробной зон. Аналогичные процессы происходят при оттаивании мерзлоты – в аэробных условиях образуется СО 2 , в анаэробных – СН 4 [13].

После обобщения и анализа имеющейся информации по регулированию газового состава атмосферы проведено ранжирование: максимальное значение балла характерно для лесов водоразделов (4 балла), минимальное для интразональных урочищ низких пойм (0-1 балл), практически лишенных растительности; промежуточные значения принадлежат редколесьям и лесам, приуроченным к высоким поймам, верховым болотам водоразделов (3 балла), далее болотам, на которых развиты ММП, низинным болотам, торфяникам, лугам, тундровым урочищам (1-2 балла).

Оценка функции влияния на гидрологический режим сопредельной территории. Лесная растительность обладает водорегулирующими свойствами [20]. В формировании водных ресурсов любого региона наиболее велика роль спелых и перестойных лесов. Сглаживая сезонные контрасты расходов рек, такие леса к тому же не столь значительно транспирируют влагу, как молодые, средневозрастные и приспевающие. Тем самым больше воды поступает в сток. В лесных насаждениях и на защищенных ими безлесных прогалинах и полянах накапливается снега больше, чем в пределах территорий, где лесная растительность вообще отсутствует. Таяние снега и оттаивание почвы в лесу происходит медленнее, чем на открытых пространствах. Таким образом, благодаря наличию леса растягиваются сроки половодья и снижаются его уровни. Леса выполняют колоссальную работу по восстановлению высокого качества водных ресурсов. В речных бассейнах с высокой и значительной лесистостью поддерживается обильный речной сток и гарантировано восполняются ресурсы пресных подземных вод. Велико значение лесов в предотвращении почвоэрозионных процессов, развития оползней, селей и других неблагоприятных геологических процессов.

В целом леса возвращают осадки в атмосферу в большей степени, чем любой другой вид растительного покрова. Леса испаряют 50–90 % выпадающих дождевых осадков, в то время как травянистый покров возвращает в атмосферу 40% осадков, а почва без покрова – лишь 30%. Испарение лесами огромного количества влаги формирует режим циркуляции воздушных масс, увеличивающий поступление влажного воздуха от океана вглубь континента – «биотический насос атмосферной влаги».

Болота как своеобразный биологический фильтр очищают воду от растворённых в ней химических соединений и твёрдых частиц. Болота являются естественным фильтром, поглотительная способность которого по отношению к взвесям различается в зависимости от типа болота. Для низинных она составляет 0,5 т/га/год, для смешанных – 1,5, для верховых – 2,5 т/га/год. Поверхностные воды рек, озер и водохранилищ содержат 10–15 мг/л взвешенных частиц, в то время как вода в болотах – 5–9 мг/л взвесей.

Текущие по заболоченным районам реки не отличаются катастрофическими весенними половодьями и паводками, поскольку их сток регулируют болота, отдающие влагу постепенно. Болота, особенно верховые, регулируют сток не только поверхностных, но и грунтовых вод. Поэтому их чрезмерное нарушение может нанести вред малым рекам, многие из которых именно в болотах берут своё начало. По имеющимся данным, болота аккумулируют до 30% речного стока, что делает их огромными резервуарами пресных вод. В результате по влиянию на гидрологический режим сопредельной территории максимальна значимость лесов, расположенных в водоохранных зонах рек и ручьев, а также верховых болот (4 балла). Именно верховые болота регулируют сток не только поверхностных, но и грунтовых вод. Меньшей значимостью (2–3 балла) обладают переходные болота, леса террас и высоких пойм, торфяники. Минимальна значимость (0–1 балл) у низинных болот, участков с тундровым, луговым, поемным (низкие поймы) типами растительности.

Оценка функции неустойчивости почв к механическим воздействиям и их способность аккумулировать загрязнители. Являясь центральным звеном биосферы, почвенный покров выполняет множество глобальных (биосферных) функций. Эти функции ослабевают или перестают выполняться почвой в результате антропогенного влияния, оказываемого на педосферу. Воздействие человека на какой-либо компонент экосистемы не остается локальным. Различные части геохимического ландшафта тесно связаны между собой. Изменения, происшедшие в определенной части (ярусе) геохимического ландшафта, скажутся практически во всех частях этого ландшафта за счет связей между ними. Изменения, происходящие в почве, неизбежно вызовут изменения всего ландшафта, вплоть до полной его деградации и замены другим ландшафтом. В свою очередь, коренные изменения ландшафтно-геохимической обстановки (смена одного ландшафта другим) сказываются в соседних ландшафтах, при отсутствии непосредственного воздействия на них, за счет связей между ландшафтами.

Поэтому при планировании мероприятий, влияющих на почвенный покров, важно оценить устойчивость данной почвы или комплекса почв к ожидаемым воздействиям (как степень риска деградации конкретного ландшафта и сопряженных с ним территорий).

Для проведения сравнительных оценок экосистемных функций почв использовался подход, предложенный Н.Ю. Мачулиной [21], а также полученные ею результаты (см. табл. 3). Базовой картографической информацией служили материалы, полученные и обобщенные исследователями Института биологии Коми НЦ УрО РАН [ 22 ] .

Оценка почв проводилась по двум критериям, включающим четыре параметра:

-

1) неустойчивость (экологическая уязвимость) – неспособность почвы к естественному восстановлению после антропогенных воздействий (для района исследований наиболее значимыми видами воздействия являются механическое нарушение и нефтяное загрязнение);

-

2) неспособность к аккумуляции органических (жидкие и твердые углеводороды) и неорганических (тяжелые металлы) поллютантов, т.е. неспособность почвы защищать сопредельные среды и сопряженные ландшафты от вторичного загрязнения.

По совокупности этих параметров наибольшую экосистемную ценность (3–3,5 балла), согласно используемой методике, имеют болотно-тундровые почвы, подзолы, глееподзолистые, дерноволуговые высоких пойм, тундровые глеевые и тундровые иллювиально-гумусовые почвы; чуть ниже (1,5–2,5 балла) – комплекс болотных верховых торфяных и тундровых остаточно-торфяных мерзлотных, болотные низинные перегнойно-торфяноглеевые и перегнойные, болотные верховые остаточно-низинные почвы, дерново-луговые почвы надпойменных террас. Средний балл, вычисленный для каждой почвы, используется затем для расчета Коэз, но с учетом всех шести критериев приведённое соотношение может измениться.

Таблица 3

Оценка функций почв по критериям неустойчивости к антропогенным воздействиям и неспособности к аккумуляции загрязнений [21]

|

Почвы / комплексы почв |

Неустойчивость к антропогенным воздействиям |

Неспособность к аккумуляции |

и о |

|||

|

механ. наруш |

нефтяное загрязнение |

тяжелых металлов |

нефте-прод. |

|||

|

жидк. УВ |

тв. УВ |

|||||

|

Глееподзолистые |

3 |

2 |

2 |

4 |

3 |

2,8 |

|

Глееподзолистые иллювиально-гумусовые |

3 |

2 |

2 |

4 |

3 |

2,8 |

|

Комплекс глееподзолистых пропитанно-гумусовых и сухоторфянистых |

3 |

2 |

2,5 |

4 |

3 |

2,9 |

|

Подзол иллювиально-гумусово-железистый |

3,5 |

1 |

2 |

4 |

4 |

2,9 |

|

Торфянисто-подзолисто-глееватые |

2,5 |

2,5 |

2,5 |

3 |

2.5 |

2,6 |

|

Торфянисто-подзолисто-глееватые иллювиальногумусовые |

2.5 |

2,5 |

2,5 |

3 |

2,5 |

2,6 |

|

Торфяно-подзолисто-глеевые |

2 |

3 |

3 |

2 |

2 |

2,4 |

|

Торфяно-подзолисто-глеевые иллювиальногумусовые |

2 |

3 |

3 |

2 |

2 |

2,4 |

|

Болотные верховые торфяно-глеевые и торфяные |

1 |

3,5 |

3,5 |

1 |

1 |

2,0 |

|

Болотные верховые остаточно-низинные (переходные) |

1 |

3,5 |

3,5 |

1 |

1 |

2,0 |

|

Болотные низинные перегнойно-глеевые и перегнойные |

1 |

3 |

3,5 |

1 |

1,5 |

2,0 |

|

Комплекс тундровых поверхностно-глеевых оподзоленных, поверхностно-глеевых оподзоленных сухоторфянистых и почв пятен |

3,5 |

2 |

3,5 |

2 |

2,5 |

2,7 |

|

Комплекс тундровых иллювиально-гумусовых оподзоленных и тундровых иллювиально-гумусовых оподзоленных сухоторфянистых |

4 |

1,5 |

3,5 |

2 |

3,5 |

2,9 |

|

Комплекс болотно-тундровых торфяно-(торфянисто-) глеевых и болотно-тундровых сухоторфяно-(сухоторфянисто-) глеевых мерзлотных |

4 |

4 |

4 |

1 |

2 |

3,0 |

|

Комплекс тундровых остаточно-торфяных мерзлотных и болотных верховых торфяных (торфяники плоскобугристые) |

3,5 |

4 |

4 |

1 |

1 |

2,7 |

|

Комплекс болотных верховых торфяных и тундровых остаточно-торфяных мерзлотных (торфяники выпуклобугристые) |

3,5 |

4 |

4 |

1 |

1 |

2,7 |

|

Дерново-луговые |

3 |

1 |

1 |

4 |

4 |

2,6 |

|

Аллювиальные дерновые и аллювиальные дерновоглеевые |

2 |

1 |

1 |

2 |

4 |

2,0 |

Оценка биоразнообразия. Биоразнообразие – главный средообразующий ресурс на планете, обеспечивающий возможность устойчивого развития, сохранения среды обитания и биологических ресурсов [23, 24]. Биоразнообразие может быть по-разному оценено в зависимости от масштаба рассматриваемой территории: через индекс биоразнообразия, среднее биоразнообразие и т.п. В данной работе оценка проводилась через относительную встречаемость «краснокнижных» видов в зависимости от местообитания. Эта характеристика наиболее доступна; ее источником может служить Красная книга, соотнесенная с конкретной территорией (в данной работе – Красная книга Республики Коми). На предпроектной/прединвестиционной стадии проведения производственных работ другой очевидной информации (например, количество видов по конкретному местообитанию и общее количество видов на оцениваемом участке) недостаточно. Для южной криолитозоны при проведении сравнительных оценок экосистемных функций урочищ по этому параметру выявлено, что максимальный балл (4) очевиден для поемных урочищ (низкие поймы с пограничными участками), меньший (1) – для болотных (в том числе торфяников) и луговых. Промежуточные значения – у лесов (1,5 балла) и тундр (3 балла).

Расчёт коэффициента относительной экологической значимости ( Коэз ). Результаты ранжирования урочищ по экологическим функциям представлены в табл. 2, на основе которой для рассматриваемой территории для каждого урочища (иногда в зависимости от его локализации на водоразделах или в долинном комплексе) были рассчитаны значения К ОЭЗ . Наибольшие значения коэффициента (≥ 0,7) отмечены для лесов без ММП; минимальные (≤ 0,5) – для тундр, лугов, низких пойм и большей части болот. В этой группе минимальные значения К ОЭЗ характерны для переувлажненных болот и пойменных участков.

На основе ландшафтных карт и рассчитанных индексов К ОЭЗ возможно картографирование относительной экологической значимости ПТК ранга урочищ в пределах любой части южной криолитозоны Боль-шеземельской тундры. Создание подобных карт может и должно стать основой для оптимизации территориального планирования на прединвестиционном/ предпроектном этапе в пределах северных регионов вообще и криолитозоны в частности.

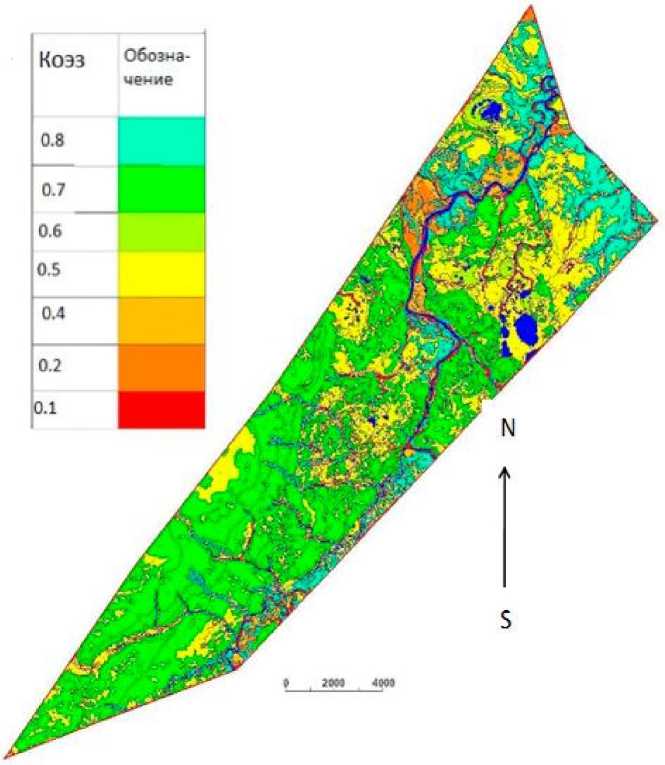

Пример карты относительной экосистемной значимости для одного из лицензионных участков недр приведен на рис. 2. На карте значения индекса К ОЭЗ нанесены с использованием метода «градуированного цвета» с шагом 0,1 ед. Представлен-

Рис.2. Относительная экологическая значимость ПТК (ранга урочищ) лицензионного участка недр. Пример крупномасштабной карты.

ная на рис.2 территория расположена в подзоне островного распространения ММП (крайнесеверная тайга). На карте визуализированы результаты сравнительной интегральной оценки экосистемных функций урочищ подзоны: наиболее значимые ПТК прирурочены к залесенным водоразделам, минимальные – к участкам низких пойм, практически лишенных растительности. Для создания карты не потребовалось специальных дополнительных исследований: только построение ландшафтной основы и подбор индексов К ОЭЗ.

Подобные карты необходимы при выборе мест локализации хозяйственных объектов и позволяют при планировании ориентироваться на участки с наименьшими значениями К ОЭЗ . Так, на сегодняшний день карта относительной экосистемной значимости, приведенная на рис. 2, уже внедрена в производство в качестве информационной основы при разработке проекта обустройства компанией-правообладателем лицензионного участка недр.

Однако следует учитывать, что ПТК с наименьшими (по сравнению с другими) экосистемными функциями могут быть непригодны, либо не рекомендованы для освоения по другим причинам (например, в связи с принадлежностью к водоохранным зонам, другим транзитным элементам природно-экологического каркаса, участкам оленьих пастбищ, из-за инженерно-геологических особенностей территории). Поэтому подобные карты предлагается использовать в сочетании с картами ограничений к природопользованию [25], либо строить синтетические карты, объединяющие комплекс информации по обоим направлениям.

Выводы

Охрана окружающей среды – это не только предотвращение и ликвидация последствий аварий, уменьшение попадания загрязняющих веществ в атмосферу, гидросферу, в почвы, но также и нормирование (лимитирование) площадного воздействия на природные экосистемы и попытки его снижения. Этот аспект охраны окружающей среды в Республике Коми является даже более важным, чем собственно снижение загрязнения на локальных участках освоения, так как именно общая ситуация по вовлечению биосферно-значимых природных экосистем в хозяйственный оборот определяет в целом равновесное экологическое состояние территории. Это особенно важно для северных территорий, так как для устойчивости северных регионов площадь нарушенных территорий в идеале не должна превышать 10 %. Таким образом, обустройство месторождений, пространственная планировка инфраструктуры теснейшим образом связаны с природными характеристиками территории.

Предложенный оригинальный подход к проведению сравнительных оценок экосистемных функций природно-территориальных комплексов ранга урочищ, реализованный на примере южной криолитозоны Большеземельской тундры, позволил сделать следующие выводы.

Для южной криолитозоны Большеземельской тундры в качестве основных оцениваемых парамет- ров для оценки значимости того или иного урочища и поддержания биосферного равновесия могут быть приняты следующие: регулирование климата, регулирование газового состава атмосферы, гид-рологичес-кие функции территории, способность почв к аккумуляции и неустойчивость почв к антропогенным воздействиям, биоразнообразие. Они определяют величину интегральной экосистемной услуги, которая рассчитывается через коэффициент относительной экологической значимости Коэз (Коэз = ∑Бi/ 24, где Бi– балльная оценка по каждому параметру).

Расчеты К ОЭЗ для каждого урочища с учетом его зональной и геоморфологической приуроченности показали, что для южной криолитозоны Боль-шеземельской тундры наибольшие значения коэффициента (≥ 0,7) характерны для лесов, развитых на талых грунтах; минимальные (≤ 0,5) – для тундр, лугов, низких пойм и большей части болот. Причем минимальные значения К ОЭЗ характерны для переувлажненных низинных болот и участков низких пойм, практически лишенных растительности.

Оценка возможности применения на практике предложенного показателя Коэз с целью выявления наиболее биосферно-значимых участков с целью минимизации их использования может осуществляться на основе расчетных таблиц. Однако гораздо эффективнее следует считать использование карт, визуализирующих пространственные особенности распределения показателя Коэз. Последние создаются путем картографирования значения индекса К ОЭЗ , который наносится на ландшафтную основу заданного масштаба с использованием метода «градуированного цвета» (например, с шагом 0,1 ед.). Использование подобных карт позволит уже на прединвестиционном/пред-проектном этапе промышленного освоения территорий выявить и ранжировать вклад различных урочищ в биосферное равновесие, минимизировать использование наиболее биосферно-значимых участков. Такой подход обеспечит освоение элементов природно-экологического каркаса таким образом, чтобы собственно экономические задачи органично сочетались с экологическими, при этом последние рассматривались в качестве приоритетных. Это возможно, если планируемое обустройство базируется на грамотном вовлечении различных экосистем в хозяйственный оборот. Основой разработки таких планов должно являться территориальное планирование на уровне лицензионных участков недр, подкрепленное специальным картографическим материалом.

Список литературы Сравнительная оценка экосистемных функций репрезентативных урочищ южной криолитозоны Большеземельской тундры

- Красовская Т.М. Природопользование Севера России. М.: Изд-во ЛКМ, 2008. 277 с.

- Осадчая Г.Г., Зенгина Т.Ю. Возможности сбалансированного использования биосферного и ресурсного потенциала Большеземельской тундры//Криосфера Земли. Т. XVI. № 2. 2012. С. 43-51.

- Бобылев С.Н., Захаров В.М. Экосистемные услуги и экономика. М.: ООО «Типография ЛЕВКО», 2009. 72 с.

- Тихонова Т.В. Социально-экономическая оценка особо охраняемых природных территорий (на примере заказников Республики Коми)//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Вологда. 2011. № 2(14). С.144-157.

- Тихонова Т.В. Стратегия развития особо охраняемых природных территорий в целях использования и сохранения биоресурсов и экосистемных услуг//Экономика региона. Екатеринбург. № 3 (31). 2012. С. 150-160.

- Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии. М.: Т-во научн.изданий КМК, 2006. 239 с.

- Атлас Республики Коми. М.: Феория, 2011. 448 с.

- Осадчая Г.Г., Тумель Н.В. Локальные ландшафты как индикаторы геокриологической зональности (на примере европейского Северо-Востока)//Криосфера Земли. Т. XVI. №3. 2012. С.62-71.

- Осадчая Г.Г., Хохлова Е.С. Определение ограничений к природопользованию при вовлечении в освоение территориальных ресурсов южной криолитозоны Большеземельской тундры//Криосфера Земли. Т. XVII. № 3. 2013. С.35-43.

- Osadchaya G.G., Zengina T. Yu., Koroleva A.M. Landscape Mapping for the Purpose of Geocryological Zonation of the Bolshezemelsraya Tundra//International conference «Earth Cryology: XXI Century» (September 29 -Оctober 3, 2013, Pushchino, Moscow region, Russia). The Program and Conference materials. P. 64-65.

- Замолодчиков Д.Г. Подход к организации национального рынка экосистемных услуг (http:www.biodiversity.ru/programs/ecoservice s/national_market.html, дата обращения 03.08.2011).

- Осадчая Г.Г., Мачулина Н.Ю., Головатов О.В. Сравнительный анализ экологических функций локальных ландшафтов крайнесеверной тайги//Сборник научных трудов: Материалы науч.-техн. конф. (17-20 апреля 2012 г.). В 3 ч.; ч. 1/Под ред. Н.Д. Цхадая. Ухта: УГТУ, 2012. С.259-263.

- Букварева Е.Н. Роль наземных экосистем в регуляции климата и место России в посткиотском процессе. М.: Т-во науч. изданий КМК, 2010.

- Стеценко А., Сафонов Г. Углеродные инвестиции в леса России/Российские лесные вести. URL: http://lesvesti.ru/news/expert/922/.

- Бобкова К.С., Загирова С.В., Замолодчиков Д.Г. Резервуары и потоки углерода в лесных и болотных экосистемах бореальной зоны: Международная научная конференция//Лесоведение. № 2. 2012. С.76-78.

- Бобкова К.С. Биологическая продуктивность и компоненты баланса углерода в заболоченных коренных ельниках Севера//Лесоведение. № 6. 2007. С. 45-54.

- Гинзбург А.С. Значение болот России для смягчения антропогенного изменения климата (Экспертная оценка): Материалы семинара «Роль механизмов киотского протокола в развитии лесо-и землепользования в России» (Москва, 14 марта 2005 г.). М., 2005. С.1-31.

- Накай Н. В. Распределение запасов и годичное депонирование углерода в фитомассе лесов Республики Коми: Автореф. дисс. на соискание уч. степ. канд. с/х. наук. Екатеринбург, 2011. 12 с.

- Парниковые газы -глобальный экологический ресурс: Справочное пособие/Коллектив авторов: В. Х. Бердин, И. Г. Грицевич, А. О. Кокорин. М., 2004. 137 с.

- Коковкин А.В. Влияние лесов на формирование меженного стока рек Крайнего Севера европейской части СССР//Средоулучшающая роль леса (экологические проблемы): Тез. докл. Новосибирск, 1984. С. 118-119.

- Мачулина Н.Ю. Оценка экосистемных функций почвенного покрова южной криолитозоны Большеземельской тундры//Проблемы региональной экологии. 2014. № 4. С.77-88.

- Атлас почв Республики Коми/Под ред. Г.В.Добровольского, А.И. Таскаева, И.В. Забоевой. Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2010. 355 с.

- Бобылев, С.Н., Медведева О.Е., Сидоренко В.Н., Соловьева С.В. и др. Экономическая оценка биоразнообразия. М.: ГЭФ, 1999.

- Тишков А.А. Биосферные функции природных экосистем России. М.: Наука, 2005. 309 с.

- Зенгина Т.Ю., Осадчая Г.Г. Современные угрозы сохранению основных элементов природно-экологического каркаса Усинского района Республики Коми//Журн. “Известия Коми НЦ УрО РАН”. Вып. 4(20). Сыктывкар, 2014. С. 33-42.