Сравнительная оценка ЭМГ-характеристик мышц плеча и предплечья при использовании различных методов лечения контрактур локтевого сустава

Автор: Криворучко Г.А., Шеин А.П., Солдатов Ю.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2005 года.

Бесплатный доступ

Применение разработанных в РНЦ «ВТО» методов аппаратного лечения контрактур локтевого сустава приводит к умеренному снижению функциональных характеристик мышц плеча и предплечья, отраженному в системе оценок их произвольной и вызванной биоэлектрической активности. Наиболее выраженное снижение ЭМГ- показателей тестируемых мышц отмечено у больных, которым производилась артротомия с последующей редрессацией локтевого сустава аппаратом Илизарова, а также корригирующая внесуставная остеотомия костей, образующих локтевой сустав, с последующим остеосинтезом аппаратом Илизарова. Восстановление функциональных возможностей мышц, обслуживающих локтевой сустав, завершается к концу первого года после завершения лечения.

Контрактура локтевого сустава, мышцы, нервы, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120819

IDR: 142120819

Текст научной статьи Сравнительная оценка ЭМГ-характеристик мышц плеча и предплечья при использовании различных методов лечения контрактур локтевого сустава

Ранее проведенное нами электромиографиче-ское исследование функционального состояния мышц-сгибателей и разгибателей предплечья у больных с посттравматическими артрогенными контрактурами локтевого сустава показало, что до операции функциональные возможности двуглавой и трехглавой мышц плеча заметно снижены [1]. Показано также, что оперативное вмешательство и факторы аппаратного лечения приводят к еще большему угнетению силовых и био- электрических характеристик тестируемых мышц, сопровождаемому развитием диспропорций в сопряженной активности мышц-антагонистов, обслуживающих локтевой сустав.

Цель настоящей работы состояла в сравнительной оценке ЭМГ-характеристик функционального состояния мышц плеча и предплечья до и в различные сроки после лечения контрактур локтевого сустава, основанного на использовании различных хирургических технологий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на результатах комплексного электрофизиологического обследования 59 больных (60 суставов) (44 мужского и 15 женского пола) в возрасте от 7 до 66 лет с посттравматическими контрактурами и остеоартрозами локтевого сустава, прошедших курс оперативного лечения в РНЦ «ВТО». Использованы методы глобальной и стимуляционной электромиографии и кистевой динамометрии. Объекты исследования:

m. biceps br., m. triceps br., m. brachioradialis, m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris.

М-ответы: форма раздражающих стимулов прямоугольная, длительность – 1 мс, интенсивность – супрамаксимальная; способ отведения униполярный; анализируемый показатель амплитуда "от пика до пика". Глобальная ЭМГ: функциональная проба "максимальное произвольное напряжение"; тип отведения биполяр- ный; диаметр электродов 8 мм, межэлектродное расстояние 10 мм; анализируемые параметры при использовании теста «максимальное произвольное напряжение» частота следования колебаний и средняя амплитуда суммарной ЭМГ, программно рассчитываемые по фрагментам экранных копий MVA-теста. Во всех случая тестировали левую и правую конечности. Аппаратурное обеспечение: 4-канальная цифровая система ЭМГ и ВП "Viking IV" (Nicolet Biomedical, США). Дополнительный тест – кистевая динамометрия.

Обследования проводились до операции, а также в ближайшие (в течение первых двух месяцев после лечения) и отдаленные (12 месяцев и более) сроки после завершения лечения больного в стационаре РНЦ «ВТО».

По типу оперативного лечения выборка была распределена на 4 группы.

Первая группа: 10 пациентов (11 суставов) (16-66 лет) с посттравматическими остеоартрозами локтевого сустава I-II стадией. Дефицит амплитуды движений составил 30-40˚. Больным производилась гидравлическая мобилизация локтевого сустава, туннелизация метадиафизов костей, образующих локтевой сустав. Срок лечения в стационаре составил 30-35 дней. В результате лечения болевой синдром купирован, амплитуда движений увеличена на 10-25˚.

Вторая группа: 12 больных (10-36 лет) находились на лечении с артрогенными контрактурами и деформациями локтевого сустава. Дефицит движений составил 10-90˚. Больным выполнены корригирующие внесуставные остеотомии костей, образующих локтевой сустав, остеосин- тез аппаратом Илизарова. Лечение в стационаре производилось в течении 2-3,5 мес. Деформации локтевого сустава (варусная, вальгусная) устранены, сформирован функционально-выгодный диапазон движений.

Третья группа: 30 больных (11-52 лет) с арт-рогенными контрактурами локтевого сустава, псевдоартрозами локтевого отростка и анкилозами (дефицит амплитуды движений составил 50-140˚). Больным производили артротомию, моделирующую резекцию суставных концов и остеофитов, наложение аппарата Илизарова на верхнюю конечность для дозированного увеличения амплитуды движений. Лечение в стационаре составило 2-3 мес. Амплитуда движений в суставе увеличена на 30-120˚.

Четвертая группа: 7 пациентов (7-42 лет) с десмогенными контрактурами локтевого сустава. Дефицит амплитуды движений – 60-120˚. Больным производилось наложение аппарата Илизарова на верхнюю конечность для дозированного устранения контрактуры. Срок лечения в стационаре в зависимости от дефицита амплитуды движений составил 2-4 мес. Движения в суставе увеличены на 40-120˚.

В качестве контроля использованы результаты ЭМГ-обследований 32 здоровых испытуемых (16 мужского и 16 женского пола) в возрасте 18-22 лет.

Оценка достоверности различия средних производилась с помощью t-критерия Стьюдента, а также (с учетом высокой индивидуальной вариативности анализируемых признаков) W- и Т- критериев Вилкоксона для независимых и попарно сопряженных выборок показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из представленных в таблицах 1-10 усредненных по срокам обследования показателей суммарной ЭМГ видно, что ограничение подвижности в локтевом суставе заметно влияет на функциональные характеристики мышц как плеча, так и предплечья (буквой «к» помечены показатели, отличие которых от данных контрольной выборки испытуемых было статистически значимым – P<0,05).

В частности, амплитуда и частота суммарной ЭМГ, а также амплитуда М-ответа m. biceps br. пораженной конечности составили в среднем по четырем группам больных 59,4 %, 92,0 % и 78,3 % от контрольных величин; m. triceps br – 85,5 %, 88,5 % и 74,7 %; m. brachioradialis – 63,7 %, 78,7 % и 78,9 %; m. flexor c.rad. 67,6 %, 93,6 % и 80,5 %; m. flexor c. uln. – 79,0 %, 88,6 % и 80,5 %.

Из приведенных данных видно, что дефицит нагрузки, связанный с длительной суставной недостаточностью, в несколько большей степени влияет на функциональные характеристики мышц плеча, чем предплечья. Характерно, что локальная гиподинамия влияет в большей степени на амплитудные характеристики суммарной ЭМГ. Сила кистевого схвата (см. табл. 6) на стороне поражения также снижена и составляет 74,4 % от контралатеральной конечности.

Данные обследований, проведенных в ближайшие (1-2 месяца) сроки после оперативного лечения, в наибольшей степени отражающие его травматичность, свидетельствуют о том, что в среднем по всем отведениям амплитуда и частота суммарной ЭМГ, а также амплитуда М-ответа на стороне поражения уменьшились у больных 1-й группы соответственно до 74,0 %, 89,1 % и 88,6 % от дооперационных величин; 2-й группы – до 70,0 %, 92,8 % и 66,9 %; 3-й группы – до 64,9 %, 86,9 % и 60,9 %; 4-й – до 78,0 %, 86,5% и 69,4% (звездочкой помечены показатели, отличие которых от дооперацион-ных величин было статистически значимым – P<0,05).

Сила кистевого схвата уменьшилась у боль- ных 1-й группы до 92,8 %, 2-й группы – до 86,3 %, 3-й группы – до 56,9 %, 4-й группы – до 84,2 % от дооперационных величин.

Полученные данные свидетельствуют о том, что по основным показателям (средняя амплитуда ЭМГ, амплитуда М-ответа и сила кистевого схвата) наиболее выраженные изменения наблюдаются у больных 3-й и 2-й групп (артротомия с последующей редрессацией локтевого сустава аппаратом Илизарова и корригирующая внесуставная остеотомия костей, образующих локтевой сустав, с последующим остеосинтезом аппаратом Илизарова), а наименее выраженные у больных 1-й группы, что, несомненно, связано не только с тяжестью оперативного вмешательства, но и компримирующими факторами чрескостного остеосинтеза: влиянием на окружающие ткани инородных тел – спиц аппарата Илизарова, растяжением «контрагированных» мышц, а также развитием гипертракционных и компрессионно-ишемических синдромов локтевого и в отдельных случаях срединного нервов в области локтевого сустава.

В частности, резкое снижение амплитуды суммарной ЭМГ и М-ответа m. flexor carpi uln. у больных 2-й (до 42,8 % и 45,4 % от доопераци-онных величин) и 3-й (до 50,0 % и 55,2 %) групп связано не только с факторами послеоперационной разгрузки мышц предплечья, но и с нарушением проводниковой функции n. ulnaris на уровне локтевого сгиба, сопровождаемыми характерными расстройствами чувствительности (пара- и гипестезии по ульнарному краю предплечья и кисти).

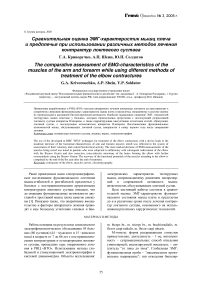

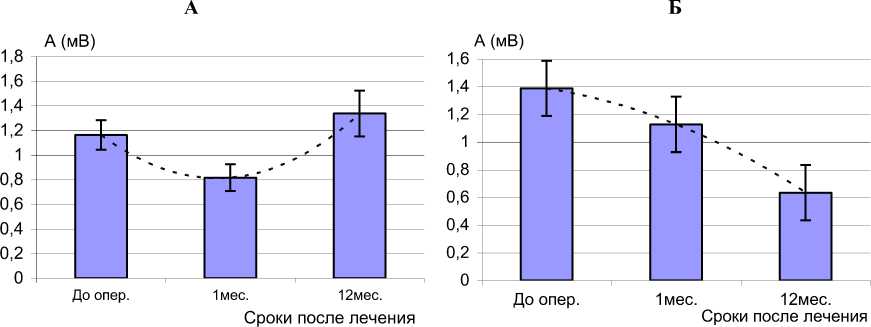

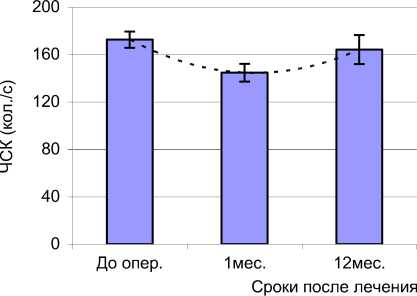

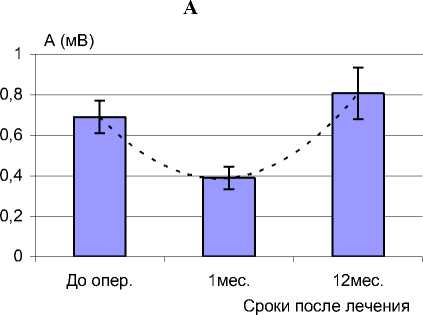

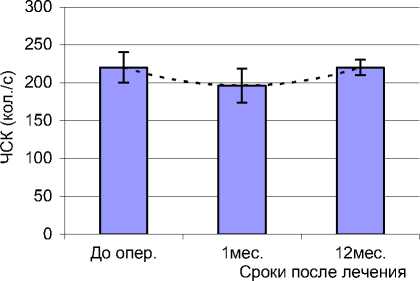

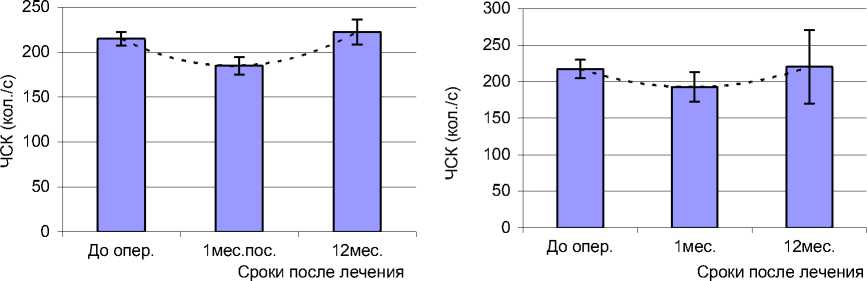

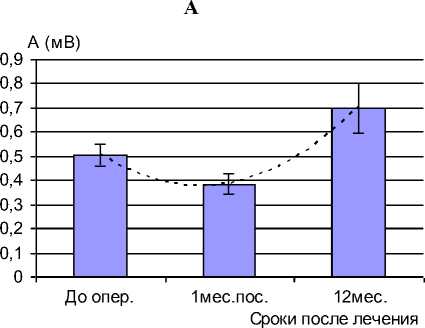

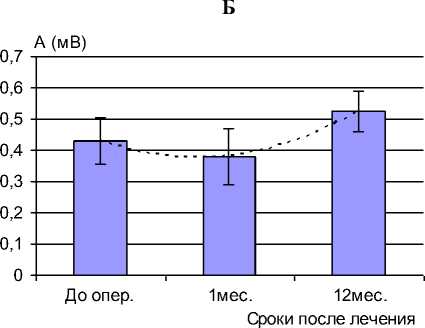

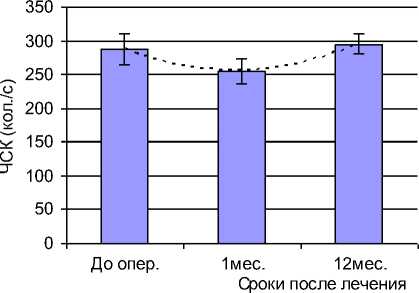

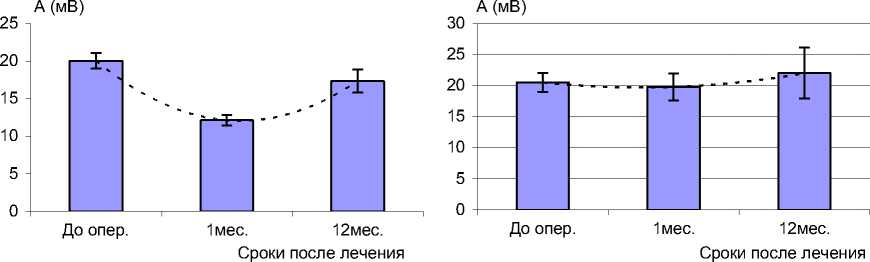

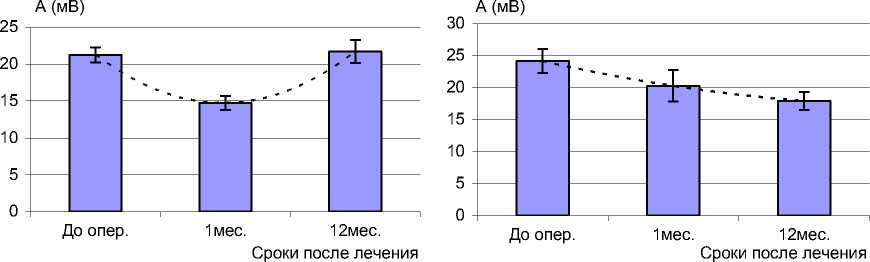

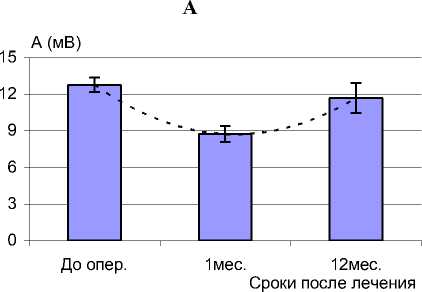

Наглядную оценку динамики изученных по- казателей с применением аппаратного и безап-паратного методов лечения можно произвести, объединив данные 2-й, 3-й и 4-й групп, что графически представлено на рисунках 1-6, из которых следует, что компоненты аппаратного лечения вносят существенный вклад в динамику ЭМГ-характеристик мышц плеча и предплечья оперированных пациентов.

Результаты ЭМГ-обследований, проведенные в отдаленные (спустя 12 и более месяцев) после лечения также свидетельствуют о межгрупповом различии в степени восстановления анализируемых показателей.

В частности, амплитуда и частота суммарной ЭМГ, а также амплитуда М-ответа у больных 1-й группе составила соответственно 72,5 %, 93,3 % и 90,2 % дооперационных величин; 2-й группы – 114,1 %, 114,9 % и 100,2 %; 3-й группы – 108,0 %, 98,6 % и 98 %; 4-й группы – до 122,9 %, 93,4 % и 100,3 %. Что касается силы кистевого схвата, то у больных 1-й группы в указанные сроки после лечения она составила в среднем 85,4 % от дооперационных величин, 2-й группы – 151,2 %, 3-й – 80,1 % и 4-й – 138,2 % .

Таким образом, у больных 2-й и 4-й групп обнаружилась практически полная обратимость послеоперационных изменений функциональных характеристик тестируемых мышц с отчетливой тенденцией к их последующему приближению к контрольным величинам (данные контроля и интактной конечности), а у больных 1-й и 3-й групп признаки их неполного восстановления, связанные, по нашему мнению, с применением особо щадящего режима функциональных нагрузок.

Таблица 1

Показатели суммарной ЭМГ (M m) m.biceps brachii

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

1,39 0,32К / 64,9 |

1,13 0,29 / 52,8 |

0,60 0,02* / 28,0 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

190 17 / 98,4 |

170 14 / 88,1 |

240 1 / 124,3 |

|

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

1,00 0,28 К / 46,7 |

0,73 0,18 / 34,1 |

1,41 0,29 / 65,9 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

156 15 / 80,8 |

152 22 / 78,8 |

185 9 / 95,8 |

|

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

1,15 0,14 К / 53,7 |

0,74 0,13 / 34,6 |

1,29 0,32 / 60,3 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

171 9 / 88,6 |

142 9 / 73,6 |

155 10 / 80,3 |

|

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

1,55 0,39 К / 72,4 |

1,34 0,38 / 62,6 |

0,94 0,48 / 43,9 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

194 15 / 100,5 |

150 15 / 77,7 |

190 60 / 98,4 |

|

Таблица 2

Показатели суммарной ЭМГ (M m) m.triceps brachii

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

0,72 0,17 / 80,0 |

0,47 0,12 / 52,2 |

0,4 0,2 / 44,0 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

220 20 / 97,3 |

196 22 / 86,7 |

125 100 / 55,3 |

|

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

0,87 0,24 / 96,6 |

0,41 0,09 / 45,5 |

0,78 0,16 / 86,7 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

191 29 / 84,5 |

183 37 / 81,0 |

267 61 / 117,7 |

|

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

0,64 0,09 К / 71,1 |

0,32 0,07* / 35,5 |

0,88 0,23 / 97,8 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

206 11 / 91,1 |

136 13* / 60,2 |

197 14 / 87,6 |

|

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

0,85 0,24 / 94,4 |

0,72 0,15 / 80,0 |

0,82 0,01 / 91,0 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

183 18 / 81,0 |

137 12* / 60,6 |

140 10 / 61,9 |

|

Таблица 3

Показатели суммарной ЭМГ (M m) m.brachioradialis

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

0,33 0,06 К / 41,2 |

0,25 0,04 / 31,2 |

0,41 0,02 / 51,2 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

217 13 / 81,0 |

192 20 / 71,6 |

220 50 / 82,1 |

|

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

0,62 0,22 / 77,5 |

0,57 0,17 / 71,2 |

0,61 0,13 / 76,2 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

215 19 / 80,2 |

195 35 / 71,2 |

227 25 / 84,7 |

|

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

0,52 0,07 К / 65,0 |

0,38 0,05 / 47,5 |

0,62 0,15 / 77,5 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

218 10 / 81,3 |

174 8* / 64,9 |

212 18 / 78,7 |

|

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

0,57 0,18 / 71,2 |

0,57 0,19 / 71,2 |

0,8 0,2 / 100 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

214 13,4 / 72,2 |

230 36 / 85,8 |

220 10 / 82,0 |

|

Таблица 4

Показатели суммарной ЭМГ (M m) m.flexor capi radialis

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

0,43 0,07 К / 61,4 |

0,38 0,09 / 54,3 |

0,5 0,34 / 71,4 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

289,0 13 / 105,5 |

260 24 / 94,9 |

255 15 / 93,1 |

|

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

0,43 0,07 К / 61,4 |

0,41 0,1 / 58,6 |

0,69 0,13 / 98,6 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

256 34 / 93,4 |

265 30 / 96,7 |

283 33 / 98,6 |

|

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

0,62 0,15 / 77,5 |

0,54 0,06 / 77,1 |

0,49 0,09 / 70,0 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

212 18 / 78,7 |

269 13 / 98,2 |

242 31 / 87,7 |

|

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

0,49 0,13 / 70,0 |

0,32 0,05 / 45,7 |

0,85 0,35 / 121,4 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

266 19 / 96,7 |

245 27 / 89,4 |

245 45 / 89,4 |

|

Таблица 5

Показатели суммарной ЭМГ (M m) m.flexor carpi ulnaris

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

0,32 0,04 К / 64,0 |

0,23 0,06 / 46,0 |

0,31 0,05 / 62,0 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

287 24 / 85,4 |

255 17 / 75,9 |

295 15 / 87,8 |

|

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

0,42 0,06 / 84,0 |

0,18 0,04* / 36,0 |

0,34 0,07 / 72,0 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

306 26 / 91,1 |

245 37 / 72,9 |

307 26 / 91,4 |

|

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

0,38 0,04 К / 76,0 |

0,19 0,03* / 38,0 |

0,35 0,06 / 70,0 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

288 14 / 85,7 |

227 22 / 87,5 |

275 29 / 81,8 |

|

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

0,46 0,05 / 92,0 |

0,27 0,13 / 54,0 |

0,66 0,51 / 132,0 |

|

ЧСК (кол./с) / % от нормы |

318 24,7 / 92,0 |

257 51 / 76,5 |

340 30 / 101,2 |

|

Таблица 6

Амплитуда М-ответа m.biceps brachii (M m)

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

20,5 1,5 К / 79,4 |

19,8 2,2 / 76,7 |

22,0 4,1 / 85,3 |

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

17,5 1,8 К / 67,8 |

12,1 1,1* / 46,9 |

18,6 2,4 / 72,1 |

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

21,3 1,3 К / 82,6 |

11,8 0,8* / 45,7 |

16,1 2,3 / 62,4 |

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

21,5 2,1 / 83,3 |

13,8 3,2* / 53,5 |

18,2 0,4 / 70,5 |

Таблица 7

Амплитуда М-ответа m.triceps brachii (M m)

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

24,1 1,9 К / 79,8 |

20,3 2,5 / 67,2 |

17,9 1,4 / 59,3 |

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

22,0 2,2 К / 72,8 |

14,2 2,4* / 47,0 |

24,1 1,4 / 79,8 |

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

21,3 1,3 К / 70,5 |

13,8 1,0* / 45,7 |

19,4 3,2 / 64,2 |

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

22,9 2,3 К / 75,8 |

20,5 3,0 / 67,9 |

25,9 4,2 / 85,8 |

Таблица 8

Амплитуда М-ответа m.brachioradialis (M m)

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более. |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

11,5 0,8 К / 71,9 |

10,4 0,8 / 65,0 |

12,0 1,2 / 75,0 |

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

12,6 1,6 К / 78,7 |

9,2 1,9 / 57,5 |

12,4 2,5 / 77,5 |

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

12,5 0,8 К / 78,1 |

8,0 0,7* / 50,0 |

11,3 0,5 / 70,6 |

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

13,9 0,9 К / 86,9 |

11,4 2,2 / 71,2 |

16,0 4,4 / 100,0 |

Таблица 9

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

21,0 1,9 К / 82,0 |

18,6 1,6 / 72,6 |

17,4 0,2 / 68 |

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

19,4 2,6 К / 75,8 |

16,1 2,4 / 63,0 |

19,8 1,1 / 77,3 |

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

20,4 1,0 К / 79,7 |

13,3 1,3* / 51,9 |

19,0 2,0 / 74,2 |

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

21,6 1,8 К / 84,4 |

11,9 1,6* / 46,5 |

23,8 1,6 / 93,0 |

Таблица 10

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

А (мВ) / % от нормы |

12,3 1,9 / 86,0 |

10,2 2,4 / 71,3 |

10,1 5,2 / 70,6 |

|

2 |

А (мВ) / % от нормы |

13,0 2,4 / 90,9 |

5,9 2,2* / 41,2 |

11,0 2,8 / 76,9 |

|

3 |

А (мВ) / % от нормы |

9,6 1,1 К / 67,1 |

5,3 0,8* / 37,1 |

13,9 6,3 / 97,2 |

|

4 |

А (мВ) / % от нормы |

10,5 1,6 / 73,4 |

5,9 1,9* / 41,2 |

5,9 0,6* / 41,2 |

Таблица 11

|

Группы больных |

Показатели |

Перед операцией |

Сроки после лечения |

|

|

1-2 месяца |

12 месяцев и более |

|||

|

1 |

Сила (кГ) / % от зд.руки |

39,8 3,3 К / 72,5 |

36,9 5,6 / 73,1 |

34,0 6,0 / 80,9 |

|

2 |

Сила (кГ) |

20,5 3,4 К / (68,1) |

17,7 4,6 / 62,5 |

31,0 6,7 / 96,9 |

|

3 |

Сила (кГ) / % от зд.руки |

30,2 2,8 К / 71,9 |

17,2 2,4* / 44,4 |

24,2 5,5 / 66,5 |

|

4 |

Сила (кГ) / % от зд.руки |

38,0 7,1 / 85,0 |

32,0 9,8 / 62,5 |

52,5 5,5 / 92,0 |

Амплитуда М-ответа m.flexor carpi radialis (M m)

Амплитуда М-ответа m.flexor carpi ulnaris (M m)

Сила кистевого схвата (M m)

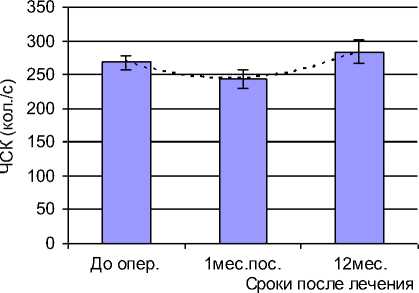

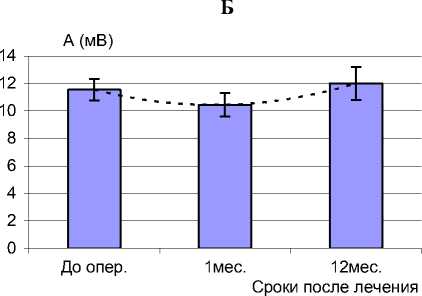

Рис. 1. Средняя амплитуда и частота суммарной ЭМГ m. biceps br. (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – без аппарата Илизарова)

Рис. 2. Средняя амплитуда и частота суммарной ЭМГ m. triceps br. (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – без аппарата Илизарова)

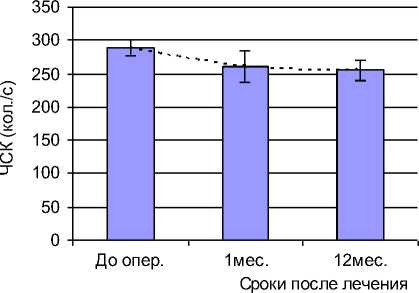

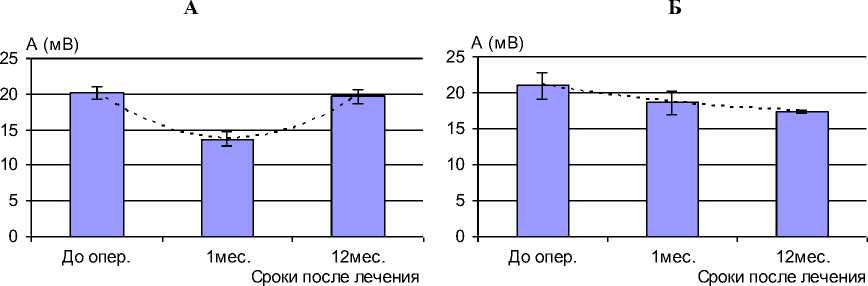

Рис. 3. Средняя амплитуда и частота суммарной ЭМГ m. brachiorad. (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – без аппарата Илизарова)

Рис. 4. Средняя амплитуда и частота суммарной ЭМГ m. flexor c.rad.. (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – без аппарата Илизарова)

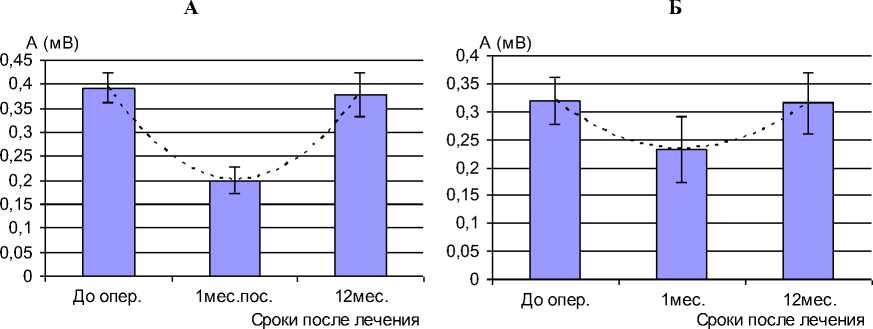

Рис. 5. Средняя амплитуда и частота суммарной ЭМГ m. flexor c.uln. (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – без аппарата Илизарова)

А

Б

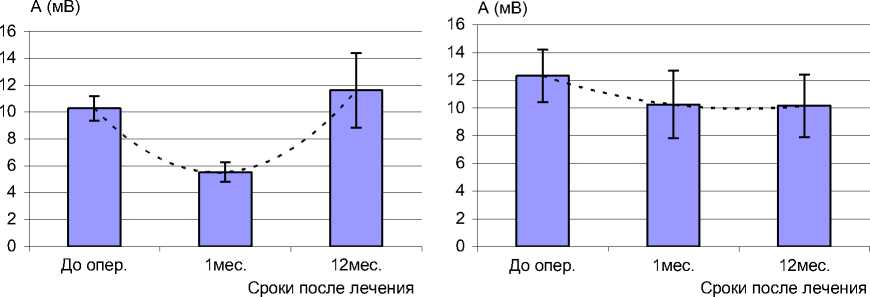

Рис. 6. Амплитуда М-ответа m. biceps br. (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – лечение без аппарата Илизарова)

А

Б

Рис. 7. Амплитуда М-ответа m. triceps br. (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – лечение без аппарата Илизарова)

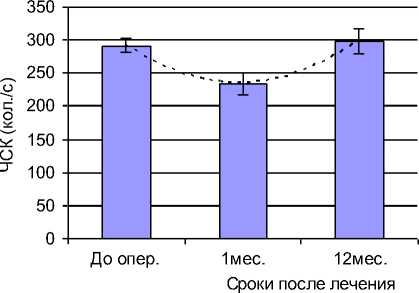

Рис. 8. Амплитуда М-ответа m. brachioradialis (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – лечение без аппарата Илизарова)

Рис. 9. Амплитуда М-ответа m.flexor c. rad. (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – лечение без аппарата Илизарова)

А

Б

Рис. 10. Амплитуда М-ответа m.flexor c.uln. (M±m) у больных двух групп (А – лечение аппаратом Илизарова, Б – лечение без аппарата Илизарова)

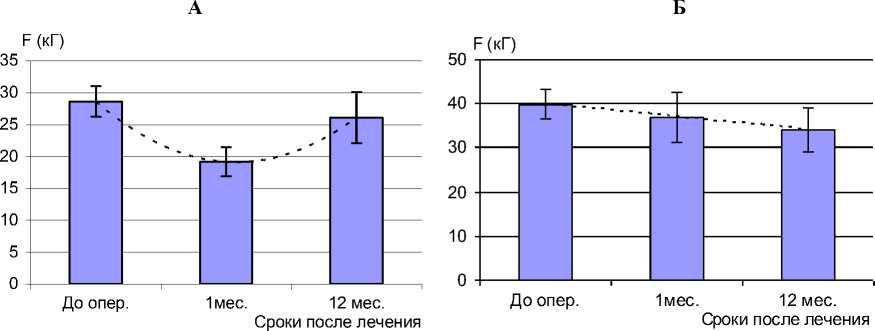

Рис. 11. Сила кистевого схвата (M±m) у больных, лечившихся с помощью (А) и без помощи аппарата (Б) Илизарова

ОБСУЖДЕНИЕ

Приведенные сведения подтверждают ранее полученные нами данные [1] о развитии функциональной недостаточности мышц плеча у больных с контрактурами локтевого сустава. Известно, что снижение пределов изменения длины мышц, связанное с ограничением подвижности в суставе приводит к адаптивному сокращению числа саркомеров в мышечных волокнах [2], что в совокупности с атрофией части мышечных волокон и фиброзноспаечными изменениями, связанными с повреждениями мягких тканей в области сухожильной части мышц, создает условия для формирования т.н. «вторичной контрактуры» [3].

Увеличение объема движений в области локтевого сустава сопряжено с необходимостью растяжения «контрагированных» мышц плеча (описаны случаи разрыва сухожилия m. triceps br. [4]), сопровождаемого вторичной волной пластических перестроек. Последнее нашло отражение в обнаруженных нами изменениях характеристик произвольной и вызванной биоэлектрической активности m. triceps br. и m. biceps br.

Травма локтевого сустава и периартикуляр- ных тканей, влекущая за собой развитие его контрактуры, часто приводит к развитию отсроченного кубитального синдрома [5], т.е. нарушению проводниковых свойств n. ulnaris, связанных с его компрессией в области кубитального канала за счет изменения его конфигурации, появления остеофитов и поствоспалительных фиброзных образований.

N. ulnaris и (с меньшей вероятностью) n. me-dianus и n. radialis, могут быть подвергнуты вторичной травматизации как при выполнении артроскопических манипуляций [6, 7], так и в процессе оперативного устранения контрактуры локтевого сустава [4, 8], что диктует необходимость введения в лечебный процесс послеоперационного нейрофизиологическо мониторинга, акцентированного на раннее выявление признаков функциональной недостаточности n. ulnaris.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что разработанные в РНЦ «ВТО» различные способы хирургической мобилизации локтевого сустава, включающие элементы коррекции осей плеча и предплечья (с целью придания конечности функционально-выгодного положения), характеризуются неодинаковой интенсив- ностью альтерирующих воздействий на мышцы и нервные стволы. Выявленные нами изменения в мышцах плеча и предплечья характеризуются практически полной обратимостью. Более того, показано, что увеличение объема движений в локтевом суставе создает предпосылки для дальнейшего прогрессирования функциональных возможностей мышц оперированной ко- нечности. Тем не менее, положительный эффект, достигнутый в ходе оперативного лечения, можно существенно усилить за счет активного применения средств индивидуальной реабилитации (электромиостимуляция и вибромассаж мышц-антагонистов плеча и предплечья) в течение первых 6-12 месяцев после выписки больного из стационара.

ВЫВОДЫ

-

1. Применение разработанных в РНЦ «ВТО» методов аппаратного лечения контрактур локтевого сустава приводит к умеренному снижению функциональных характеристик мышц плеча и предплечья, отраженному в системе оценок их произвольной и вызванной биоэлектрической активности.

-

2. Наиболее выраженное снижение ЭМГ-показателей тестируемых мышц отмечено у больных 3-й и 2-й групп (артротомия с после-

- дующей редрессацией локтевого сустава аппаратом Илизарова и корригирующая внесустав-ная остеотомия костей, образующих локтевой сустав, с последующим остеосинтезом аппаратом Илизарова).

-

3. Восстановление функциональных возможностей мышц, обслуживающих локтевой сустав, завершается к концу первого года после завершения лечения.