Сравнительная оценка клинических результатов транслюминальной баллонной ангиопластики в зависимости от восстановления артерий голени с учетом «ангиосомной» теории

Автор: Кательницкий И.И., Сасина Е.В., Поляк М.И., Трандофилов А.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проведена сравнительная оценка клинических результатов транслюминальной баллонной ангиопластики у пациентов с ишемией IV степени, в зависимости от восстановления артерий голени питающих зону ишемии. Пациенты с трехсосудистым поражением артерий голени были разделены на две группы. В первую группу вошли пациенты с локализацией язвенных дефектов в зоне кровоснабжения передней большеберцовой артерии - 17(53,0%). Во вторую группу - 15(47,0%) пациентов с локализацией язвенных дефектов в зоне кровоснабжения задней большеберцовой артерии. Была проведена оценка клинического результата ангиопластики у пациентов с прямой и непрямой реваскуляризацией. Проанализированы показатели транскутанной оксиметрии в зоне язвенного дефекта в зависимости от того, какая артерия была восстановлена в ходе ангиопластики. Восстановление кровотока на стопу позволило сохранить конечности 30 (93,75%) пациентам. Количество больших ампутаций и повторных некрэктомий было меньше в подгруппах с прямой реваскуляризацией зоны гнойно-некротического дефекта, что говорит об эффективности тактики «прямой» реваскуляризации.

Транслюминальная баллонная ангиопластика, прямая и непрямая реваскуляризация, "ангиосомная" теория, критическая ишемия нижних конечностей

Короткий адрес: https://sciup.org/140188694

IDR: 140188694 | УДК: 617.584:616.13-089.844.003.12

Текст научной статьи Сравнительная оценка клинических результатов транслюминальной баллонной ангиопластики в зависимости от восстановления артерий голени с учетом «ангиосомной» теории

A comparative evaluation of clinical results of transluminal balloon angioplasty in patients with critical limb ischemia, depending on the recovery of the crural arteries supplying the area of ischemia. Treasuiy patients with lesions of the crural arteries were divided into two groups. The first group consisted of patients with localization of ulcers in the area of blood supply anterior tibial artery – 17(53,0%). The second group – 15(47,0%) of the patients with localization of ulcers in the zone of blood supply of the posterior tibial artery. Was evaluated clinical results of angioplasty in patients with direct and indirect revascularization. And analyzed the result of transcutaneous oximetry in the area of the ulcer, depending on what artery was restored during angioplasty.

Restore the blood flow on the foot is allowed to keep the limbs in 30 (93,75%) patients. The large number of amputations and re-necrectomy was smaller in the subgroups with direct revascularization of the zone of necrotic defects, indicating the effectiveness of the direct revascularization.

Keyworlds: transluminal balloon angioplasty, direct and indirect revascularization, «Angiosom» theory, critical limb ischemia.

Развитие критической ишемии вследствие атеросклеротического поражения артерий голени связанно с высоким риском потери конечности. Последствия ампутаций заключаются не только в снижении качества жизни и социального взаимодействия, но также в более высокой частоте смертности по сравнению с пациентами с сохраненными конечностями.

В последние годы в связи с техническим прогрессом в выполнении реваскуляризирующих операций значительно возросла частота сохранения конечностей [1, 2]. В случаях, когда выполнение реваскуляризирующей операции не представляется возможным, процент ампутаций составляет более 50% за пятилетний период наблюдения [5]. В группе пациентов с успешно выполненной реваскуляризацией он составляет от 8,5 до 21,2% [7].

На сегодняшний день главной проблемой является поиск способа оптимизации кровотока в зоне ишемии. Существуют различные точки зрения относительно того, как это может быть достигнуто. Одной из них является восстановление кровотока по максимально возможному количеству артерий голени, другие авторы утверждают, что для положительной динамики достаточно восстановление кровотока по двум основным сосудам: передней и задней большеберцовым артериям, согласно некоторым данным только восстановление проходимости сосуда, питающего область поражения, может привести к положительному результату реваскуляризации [3].

На сегодняшний день нет единой точки зрения относительно выбора объема и тактики реваскуляризации конечности при критической ишемии. Одной из современных теорий является идея реваскуляризации, основанная на принципе ангиосома, разработанная Йаном Тейлором [8].

Принцип ангиосома заключался в делении всей поверхности тела на различные части (ангиосомы). Ангиосом – это часть тканей, включающая кожу, подкожную клетчатку, фасции, мышцы и кости, которые получают свое питание из определенной артерии. Всего в теле человека насчитывается 40 ангиосом. Стопа и голень могут быть разделены на 6 зон, каждая из которой имеет кровоснабжение из определенного источника (табл. 1).

Учитывая данную концепцию, можно предположить, что прямая реваскуляризация может привести к заживлению язвенного дефекта и уменьшению процента ампутации у пациентов с критической ишемией.

Несмотря на большое количество проведенных исследований, теория «Ангиосома» все еще является спорной. Это связано с тем, что механизмы формирования и способы лечения язвенных дефектов очень сложны и требуют комплексного подхода. К тому же, очень слож-

Кательницкий И.И., Сасина Е.В., Поляк М.И., Трандофилов А.М.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АРТЕРИЙ ГОЛЕНИ С УЧЕТОМ «АНГИОСОМНОЙ» ТЕОРИИ

Табл. 1. Разделение голени и стопы на зоны в зависимости от кровоснабжения, «концепция Ангиосома»

В отделении сосудистой хирургии клиники РостГМУ и в отделении сосудистой хирургии 1602 военного клинического госпиталя с января 2012 по январь 2014 года проходили лечение 60 пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей и гнойнонекротическими поражениями, у которых, с целью реваскуляризации, была проведена баллонная ангиопластика артерий голени. Для проверки ангиосомной теории из этих пациентов были отобраны 32 (53,3%) пациента с одинаковым исходным объемом поражения и объемом выполненной реваскуляризации. Таким образом, в исследуемую группу вошли только пациенты, у которых отмечалась окклюзия всех трех артерий голени, а в ходе ангиопластики удалось восстановить только одну из магистральных артерий, либо переднюю большеберцовую артерию (ПББА), либо заднюю большеберцовую артерию (ЗББА). Больные были разделены на две группы в зависимости от локализации гнойно-некротических дефектов. В первую группу вошли пациенты с локализацией язвенных дефектов в зоне кровоснабжения ПББА (первый палец, тыльная поверхность стопы) – 17(53,0%). Во вторую группу вошли пациенты, с локализацией язвенных дефектов в зоне кровоснабжения ЗББА (2–5 пальцы стопы, пяточная область, подошвенная поверхность стопы) – 15(47,0%).

В свою очередь каждая из групп была разделена на подгруппы по принципу ангиосома.

В исследование не включали пациентов, у которых отмечалось наличие сразу двух язвенных дефектов, соответствующих зоне кровоснабжения обеих артерий голени; или если язвенный дефект располагался на латеральной поверхности стопы, в зоне кровоснабжения малоберцовой артерии. Для пациентов, у которых длина оклюзиро-ванного сегмента превышала 10 см, сразу использовалась стандартная техника субинтимальной ангиопластики. Остальным пациентам была сначала предпринята попытка интралюминального прохождения окклюзии, а при технической неудаче использовалась субинтимальная методика. Дилатация артерий голени проводилась с помощью баллонных катетеров (Invatec, Италия) диаметром 1,5–4,0 мм и длиной от 80 до 210 мм.

Клиническая эффективность оценивалась по скорости заживления язвенных дефектов, а также на основании количества ампутаций и некрэктомий, выполненных в разных подгруппах.

У всех пациентов до реваскуляризации и через две недели после транслюминальной баллонной ангиопластики проводилось измерение площади гнойно-некротического дефекта. Так как нам приходилось сравнивать заживление у совершенно разных по исходной площади поражения участков кожи, для статистической обработки использовали не только скорость заживления в см2/сут., а также процент заживления (%) от исходной площади поражения. В качестве метода, позволяющего оценить уровень доставки кислорода к тканям, т.е. измерить функциональную эффективность движения крови в микроциркуляторном русле, была выбрана траскутанная оксиметрия, проводимая с помощью прибора Radiometer (Copenhagen). В течение 2 недель после проведения реваскуляризации принималось решение о проведении санирующих вмешательств на стопе. Пациентам выполнялись малые ампутации пальцев стопы, некрэктомии, либо, в случае клинической неэффективности проведенной реваскуляризации, повторные некрэктомии и большие ампутации на различных уровнях.

Результаты исследования и обсуждение

В связи с тем, что в группу были включены пациенты с успешно выполненным вмешательством, технический успех баллонной ангиопластики составил 100%. При сравнении клинического результата прямой и непрямой реваскуляризации выявлены различия в значениях средней скорости заживления и % заживления, однако, они не достигают порога статистической значимости (табл. 2) (рис. 1). При анализе количества проведенных хирургических вмешательств на стопе выявлено, что среди пациентов первой группы, в случае восстановления «ангиосом-ной» артерии, проведение санирующих вмешательств на стопе потребовалось у троих пациентов. Только одному из них в течение всего периода наблюдения была выполнена повторная некрэтомия. У остальных пациентов отмеча-

Кательницкий И.И., Сасина Е.В., Поляк М.И., Трандофилов А.М.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АРТЕРИЙ ГОЛЕНИ С УЧЕТОМ «АНГИОСОМНОЙ» ТЕОРИИ

Табл. 2. Сравнительная характеристика средних значений скорости заживления язвенного дефекта, в зависимости от восстановления артерии голени, питающей зону ишемии

|

1 группа ангиосомная артерия ПББА (N = 17) |

2 группа ангиосомная артерия ЗББА (N = 15) |

|||||

|

А Восстановлена только ЗББА n = 10 |

Б Восстановлена только ПББА N = 7 |

P Значимость различий между подгруппами |

В восстановлена только ПББА n = 6 |

Г Восстановлена только ЗББА N = 9 |

P Значимость различий между подгруппами |

|

|

Среднее значение скорости заживления язвенного дефекта см2 в сутки |

0,30 ± 0,10 |

0,45 ± 0,23 |

0,17 |

0,15 ± 0,0015 |

0,18 ± 0,042 |

0,20 |

% заживления

язвенного дефекта 70^

р = 0,79

I I ВосстановленаЗББА I I Восстановлена ПББА

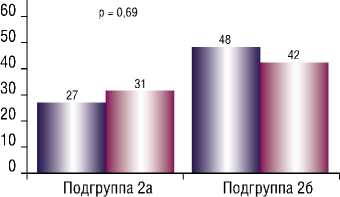

Рис. 1. Среднее значение % заживления язвенного дефекта в подгруппах в зависимости от восстановления ангиосомной артерии. Сравнение результатов инструментальных методов исследования выявили лась положительная динамика в виде уменьшения объема гнойно-некротического дефекта, его очищения и появления участков грануляционной ткани (рис. 2). В случае восстановления кровотока по «неангиосомной» артерии количество пациентов, которым потребовалось проведение некрэктомии в связи с отсутствием положительной динамики, составило 5 человек, при этом четверым она выполнялась более 2-х раз за период наблюдения (рис. 3). Малые ампутации были проведены троим пациентам. У одного больного после ампутации 1 пальца, отмечалось распространение гнойно-некротического процесса на стопу с формированием флегмоны и последующей ампутацией на уроне в/3 голени (табл. 3).

Во 2 группе клинических наблюдений, в случае восстановления кровотока по «ангиосомной» артерии, необходимость в проведении некрэктомии отмечалась у троих пациентов. Проведение повторной некрэктомии, через неделю после первой, было выполнено только у одного пациента из девяти. У остальных пациентов в течение двухнедельного периода наблюдения произошло очищение раневой зоны гнойно-некротического дефекта с уменьшением его размеров. Среди 6 пациентов с восстановлением кровотока по «неангиосомной» артерии в течение 2 недель после реваскуляризации четверым была выполнена некрэктомия, одному –ампутация пальцев стопы без первичного закрытия раневого дефекта. Только у одного пациента после проведения санирующих вмешательств отмечалась положительная динамика, троим пациентам проводилась повторная некрэктомия, одному

Рис. 2. Пациент Т., 68 л. Диагноз: атеросклероз, окклюзия артерий голени справа, ХИНК IV ст. Соп. ИБС, стенокардия напряжения II ФК. Артериальная гипертония III ст., риск 4. Дисциркуляторная энцефалопатия II ст. А – при поступлении отмечался гнойно-некротический дефект в области пятки. Б – через 2 недели после успешно проведенной транслюминальной баллонной ангиопластики с прямой реваскуляризацией стопы, наблюдалось очищение раны, появление грануляционной ткани

была выполнена ампутация на уровне в/3 бедра в связи со значительным расширением зоны некроза (табл. 3).

Анализ инструментальных методов исследования выявил статистически значимую корреляционную зависимость между пЛСК по ПББА и результатами транскутанной оксиметрии в зоне язвы в первой группе

Кательницкий И.И., Сасина Е.В., Поляк М.И., Трандофилов А.М.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АРТЕРИЙ ГОЛЕНИ С УЧЕТОМ «АНГИОСОМНОЙ» ТЕОРИИ

Рис. 3. Пациент С., 69 л. Диагноз: Атеросклероз, стеноз ПкА, окклюзия артерий голени справа, ХИНК IV ст. Соп. Артериальная гипертония II ст., риск 3. А – при поступлении отмечался гнойно-некротический дефект латеральной поверхности стопы у основания 5 пальца. Б – после проведения транслюминальной баллонной ангиопластики с непрямой реваскуляризацией стопы, наблюдалось расширение зоны некроза

(r = 0,6504; p = 0,00006), и пЛСК по ЗББА и результатами транскутанной оксиметрии в зоне язвы во второй группe клинических наблюдений (r = 0,4174; p = 0,0175).

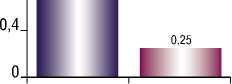

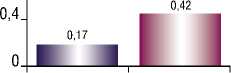

В то время как корреляционная зависимость между пЛСК по неангиосомной артерии и показателями транскутанной оксиметрии была значительно ниже и статистически не значима (r = 0,25, p = 0,1689; r = 0,17, p = 0,3634). Из этого можно сделать вывод о наличии связи между восстановлением кровотока по ангиосомной артерии и увеличением показателей транскутанной оксиметрии в зоне гнойно-некротического поражения, что говорит в пользу ангиосомной теории (рис. 4).

Анализ полученных результатов не дал однозначного ответа на вопрос о целесообразности использования ангиосомной теории в клинической практике. Нашей целью было максимально стандартизировать группы по исходному объему поражения и объему выполненного вмешательства. Результатом явилась маленькая выборка пациентов, в которой сложно проследить статистически значимые закономерности. К тому же, даже тщательный отбор пациентов, не обеспечил нам абсолютно однородные группы для сравнения. Во-первых, исходные размеры язвенных дефектов сильно варьировали, и даже введение нами такого показателя как среднее значение % заживления, вместо скорости заживления в см2, не гарантировало того, что эти пациенты будут сопоставимы между собой. Во-вторых, не учитывался бактериальный посев на микрофлору из раны, так как получение результата занимало больше двух недель, что исключает его влияние на принятие решения, особенно у больных с критической

Табл. 3. Клинический результат ТЛБАП в зависимости от восстановления артерии голени, питающих зону ишемии

|

1 группа ангиосомная артерия ПББА (N = 17) |

2 группа ангиосомная артерия ЗББА (N = 15) |

|||

|

А Восстановлена только ЗББА n = 10 |

Б Восстановлена только ПББА N = 7 |

В восстановлена только ПББА n = 6 |

Г Восстановлена только ЗББА N = 9 |

|

|

Заживление |

3 |

6 |

1 |

6 |

|

Очищение, формирование грануляционной ткани |

2 |

1 |

1 |

3 |

|

Большая ампутация |

1 |

– |

1 |

– |

|

Малая ампутация (1–2 пальцев без первичного закрытия раневого дефекта) |

3 |

– |

1 |

– |

|

Некрэктомия |

5 |

3 |

4 |

3 |

|

Повторная некрэктомия |

4 |

1 |

3 |

1 |

Коэффициента корреляции между РО2 и пЛСК по ПББА г

Коэффициента корреляции между РО2 и пЛСК по ЗББА г

Подгруппа 2а Подгруппа 26

Рис. 4. Значения коэффициента корреляции между PO2 и пЛСК по ПББА и ЗББА в подгруппах 2а и 2б

р = 0,0175

Подгруппа 2а Подгруппа 26

ишемией. В – третьих, невозможно было принимать во внимание анатомические аспекты каждого пациента. Наличие естественных анастомозов, «шоковых» сосудов, проходимой артериальной дуги стопы, несомненно, оказывают влияние на клинический результат реваскуляризации. Полученные результаты демонстрируют статистически значимую связь между скоростью кровотока по ангиосомной артерии и значениями транскутанной оксиметрии в зоне язвенного дефекта, что подтверждает ведущее значение восстановления ангиосомной артерии в заживлении язвенных дефектов. К тому же, необходимость выполнения повторной некрэктомии и большой ампутации чаще возникала у пациентов при восстанов-леннии «неангиосомной» артерии.

Несмотря на получение столь обнадеживающих результатов, проблема лечения гнойно-некротических дефектов кожи у пациентов с критической ишемией, особенно в случае поражения всех трех артерий голени, является крайне сложной и требует комплексного подхода.

Кательницкий И.И., Сасина Е.В., Поляк М.И., Трандофилов А.М.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АРТЕРИЙ ГОЛЕНИ С УЧЕТОМ «АНГИОСОМНОЙ» ТЕОРИИ

Выводы

-

1. В результате восстановления кровотока у пациентов с критической ишемией и трехсосудистым поражением артерий голени удалось сохранить конечности 30 (93,75%) пациентам. При этом восстановления прямого кровотока на стопу позволило избежать не только больших ампутаций, но и способствовало уменьшению количества повторных некрэкто-мий.

-

2. Статистически значимая корреляционная зависимость между скоростью кровотока по «ангиосомной» артерии и показателями транскутанной оксимертии (r = 0,65, p = 0,0006; r = 0,42, p =0,0175) говорит о наличии преимущества прямой реваскуляризации над непрямой.

-

3. В случае непрямой реваскуляризации было выполнено 2(6,25%) большие ампутаций и 7 (21,9%) повторных некрэктомий, тогда как в подгруппах с прямой реваскуляризацией эти показатели были значительно ниже, 0 (0%) и 2(6,25%), соответственно. Что, даже несмотря на небольшую выборку пациентов, говорит в пользу «ангиосомной» теории.

-

4. Разница в скорости заживления язвенных дефектов у пациентов с прямой и непрямой реваскуляризацией не достигала порога статистической значимости (p = 0,17; p = 0,20), однако тенденция к ее увеличению, в случае восстановления «ангиосомной» артерии, просматривалась.

Список литературы Сравнительная оценка клинических результатов транслюминальной баллонной ангиопластики в зависимости от восстановления артерий голени с учетом «ангиосомной» теории

- Верин В.В. Отдаленные результаты эндоваскулярных вмешательств при атеросклеротических поражениях артерий дистальнее щели коленного сустава//В.В. Верин, Г.А. Шандарак, С.Н. Качалов, Е.А. Шубин, С.М. Селютин/Дальневосточный медицинский журнал. -2012. -Том 3. -С.19-22.

- Капутин М.Ю. Транслюминальная баллонная ангиопластика -метод выбора в лечении критической ишемии нижних конечностей/М.Ю. Капутин, Д.В. Овчаренко, О.В. Бойцова, В.Н. Сидоров, В.В. Сорока, И.П. Дуданов//Вестник хирургии. -2010. -Т. 169, №4. -C. 49-54.

- Faglia E. Long-term prognosis of diabetic patients with critical limb ischemia: a population-based cohort study//E. Faglia, G. Clerici, J. Clerissi /Diabetes Care. -2009. -Vol. 32. -P. 822-827.

- Fossaceca R. Endovascular treatment of diabetic foot in a selected population of patients with below-the-knee disease: is the angiosome model effective?/R. Fossaceca, G. Guzzardi, P. Cerini, C. Cusaro, A. Stecco, G. Parziale, А. Perchinunno, M. De Bonis, A. Carriero//Card i ovasc. I ntervent. Rad i ol. -2013. -Vol. 36(3). -P. 637-644.

- Hoffmann U. Complete ulcer healing as primary endpoint in studies on critical limb ischemia//U. Hoffmann, K.L. Schulte, H. Heidrich, H. Rieger, S. Schellong/Eur. J.Vasc.Endovasc.Surg. -2007; -Vol. 33. -P. 311-316.

- Houlind K. The Role of the Angiosome model in treatment of critical limb ischemia /K. Houlind, J. Christensen, edited by W.S.Aronow//InTech. -2013. -Available from: http://www. href='contents.asp?titleid=17520' title='InTech'>InTechopen.com/books/artery-bypass/the-role-of-the-angiosome-model-in-treatment-of-critical-limb-ischemia.

- Prompers L. Prediction of outcome in individuals with diabetic foot ulcers: Focus on the differences between individuals with and without peripheral arterial disease: The EURODIALE Study//L. Prompers, N. Schaper, J. Apelqvist, M. Edmonds, E. Jude, D. Mauricio /Diabetologia. -2008. -Vol. 51. -P. 747-755.

- Taylor G.I. The vascular territories (angiosomes) of the body: Experimental study and clinical implication/G.I. Taylor, J.H. Palmer//Br. J. Plast. Surg. -1987. -Vol. 40. -P. 113.