Сравнительная оценка образцов укропа пахучего по урожайности и экологической стабильности

Автор: Скорина Владимир Владимирович, Петренко Алексей Владимирович

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 2 (64), 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Создание сортов и гибридов, обладающих широкой экологической устойчивостью, является приоритетным направлением в селекции сельскохозяйственных культур. У ряда пряно-вкусовых культур многие вопросы, связанные с биологией и экологией, остаются не изученными. Изучение биологических и экологических особенностей укропа пахучего с целью создания стабильных сортов с высокой урожайностью в фазу технической спелости в наших условиях не проводилось. Целью исследований являлось оценка параметров адаптивной способности и экологической стабильности у коллекционных образцов укропа пахучего по урожайности. Материалы и методы. Исследования проводили на опытном поле кафедры плодоовощеводства УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Могилевская область на протяжении 2012-2014 годов и 2019-2021 годов. Объектами являлись селекционные образцы укропа пахучего. Полевые и лабораторные опыты проводили с использованием общепринятых методик и методических указаний. Метеорологические условия в годы проведения исследований отличались как по температурным показателям, количеству атмосферных осадков, что способствовало объективной оценке изучаемых сортов по комплексу хозяйственно полезных признаков. Результаты. В статье представлены результаты изучения селекционных образцов укропа пахучего в разные годы исследований. В первом наборе (2012-2014 годы) количество образцов составляло 40 шт., во втором (2019-2020 годы) - 26 шт. В ходе оценки параметров адаптивной способности и экологической стабильности выявлено разнообразие среди образцов укропа пахучего по основным параметрам. Различие по урожайности между наборами генотипов и условиями испытания по годам свидетельствует о взаимосвязи генотипа и среды. По результатам изучения коллекции укропа пахучего выделен исходный материал для селекции на стабильно высокую урожайность. Установлена закономерность сохранения стабильности признака «урожайность» при повторяющемся наборе генотипов в разные годы исследований.

Укроп, образец, урожайность, стабильность, среда, адаптивность

Короткий адрес: https://sciup.org/140293833

IDR: 140293833 | УДК: 635.758-02

Текст научной статьи Сравнительная оценка образцов укропа пахучего по урожайности и экологической стабильности

Создание сортов и гибридов, обладающих широкой экологической устойчивостью, является приори- тетным направлением в селекции сельскохозяйственных культур. Совершенствование методов применительно к конкретным овощным культурам позволяет открыть новые возможности данной методологии и определить подходы к решению различных задач селекции.

Важнейшим фактором урожайности культур является их экологическая приспособляемость, а изучение защитно-приспособительных свойств и реакций культуры необходимо рассматривать как основную предпосылку для научного обоснования выбора признаков и направлений при селекции на устойчивость к биотическим и абиотическим факторам среды [1].

В ходе исследований рядом авторов [2, 3, 4, 5] выявлено влияние условий местности, года, элементов агротехники на эффективность селекционного процесса. Установлено, что неправильный выбор среды для проведения отбора экологически устойчивых генотипов может послужить причиной снижения эффективности селекции [6, 7].

По мнению А.В. Кильчевского, Л.В. Хотылевой (1997), основными особенностями адаптивной селекции в отличие от традиционных методов являются ее региональный характер и экологическая целенаправленность, т. е. создание сортов для конкретного региона с учетом вариабельности факторов среды [7].

Среди большого разнообразия зеленных и пряно-вкусовых культур в пищевом рационе человека особое место занимает укроп.

Несмотря на ряд положительных свойств районированных сортов, развивающееся овощеводство и консервная промышленность нуждаются в более универсальных сортах, обладающих комплексом признаков, обеспечивающих высокую продуктивность в фазе бутонизации (уборка на зелень), молочно-восковой спелости семян (уборка в технической спелости для переработки) и при семенном производстве.

Направления селекционной работы с пряно-ароматическими растениями различаются в зависимости от характера его использования. В селекции пряно-ароматических растений, в т. ч. и укропа, существует два основных направления: а) получение форм, пригодных для использования в качестве пряностей, которые могут заменить закупаемые в настоящее время за рубежом; б) создание сортов с приятным, но не резким ароматом, хорошей облиственностью, высокими вкусовыми качествами зелени, ценным химическим составом.

Для конкретных природно-климатических условий возделывания необходимо проведение экологического испытания генотипов выделенного исходного материала, что позволяет судить о потенциальной продуктивности растений и ее изменчивости в зависимости от погодных условий года выращивания. Наиболее важными в этой связи являются параметры адаптивности по урожайности товарной продукции и семян [8].

В литературе накоплен обширный материал по генетике и физиологии устойчивости растений к абиотическим и биотическим факторам среды, влиянию экологических условий на биологические и хозяйственно ценные признаки сельскохозяйственных растений [2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Установлено, что при интродукции в новых экологических условиях растения изменяют ритм, скорость, морфологию роста и развития, урожайность и качество продукции.

При выведении новых сортов овощных культур, с использованием эколого-географического фактора, важное значение приобретает научно обоснованный подход искомого материла, его разнообразие и степень изученности в различных условиях выращивания.

Изучению методов оценки взаимодействия генотипа и среды посвящены ряд работ многих исследователей [1, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и др.].

Поэтому выращивание адаптированных сортов овощных культур в различных природно-климатических зонах способствует не только расширению ассортимента, но и удовлетворению спроса на них.

Цель исследований – оценить параметры адаптивной способности и экологической стабильности генотипов укропа пахучего, дать оценку среды как фона для отбора.

Материал и методика

Исследования проводили на опытном поле кафедры плодоовощеводства УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» на протяжении 2012–2014 и 2019-2021 годов. Почва участка дерново-подзолистая среднесуглинистая. Опыты были заложены с соблюдением агротехнических требований по уходу за растениями в течение всего периода наблюдений. Полевые и лабораторные опыты проводили с использованием общепринятых методик и методических указаний [3, 24, 25].

Метеорологические условия в годы проведения исследований отличались как по температурным показателям, количеству атмосферных осадков, так и от средних многолетних данных, что способствовало объективной оценке изучаемых сортов по комплексу хозяйственно полезных признаков.

В ходе исследований проводили фенологические наблюдения, биометрическое описание растений, учет урожайности и качества продукции.

Объектом исследований являлись селекционные образцы укропа пахучего.

Селекционные образцы укропа отобраны на кафедре плодоовощеводства в результате индивидуального отбора из коллекции сортов: Дукат (226/10, 46/10), Местного норвежского (58/10, 276,10, 191/10, Севастопольский (89/10, 71/10), Гренадер (49/10), Болгарского местного (55/10, 225/10, 295/10), Мамут (301/10, 53/10, 291/10, 68/10), Узоры (76/10, 72/10,74/10, 270/10, 80/10, 275/10, 82/10), Салют (54/10), Алмаз (88/10), Местного китайского (52/10), Аллигатор (75/10, 274/10, 79/10), Ришелье (277/10, 287/10), Макс (83/10), Дальний (294/10), Ржеуцкий (256/10), местного из Краснодарского края (269/10), Иней (300/10).

Экологическим фоном служили разные годы испытания. Агротехника общепринятая в зоне выращивания.

Для расчета параметров адаптивной способности и экологической стабильности генотипов использовали методику А.В. Кильчевского, Л.В. Хотылевой [26].

Результаты и их обсуждение

В 2012-2014 годах набор генотипов состоял из 40 образцов, в 2019-2020 годах – из 26. Результаты исследо- ваний в 2012-2014 годах при оценке параметров адаптивной способности сортов укропа показали, что образцы Комбат и 226/10 по урожайности оказались самыми стабильными в различных условиях среды (Sgi=2,66 и 2,36) и обладают высокой ценностью генотипа (СЦГi=3,06 и 3,92). Второе место по урожайности, показателю Sgi и СЦГi занимает образец 75/10. Самыми нестабильными в группе оказались образцы 49/10 и 256/10.

В результате полученных данных (табл. 1), генотипы в первом наборе по совокупности испытания в ряде сред значительно отличаются между собой по параметру урожайности (Хi): от 2,01 кг/м2 у образца Ароматный букет до 5,07 кг/м2 у 88/10. Значение параметра общей адаптивной способности (ОАСi) у них соответственно от -1,92 до 1,13. Различающиеся условия среды испытания обусловили различия по урожайности. Об этом свидетельствуют высо- кие значения показателя относительной стабильности генотипов, которые говорят об их низкой стабильности. Наибольшие значения параметра относительной стабильности (Sgi) отмечены у генотипов Удалец (15,12), 49/10 (24,12), 256/10 (22,40), 269/10 (15,64). Генотипы Удалец, 49/10, 256/10, 269/10 характеризовались проявлением реакции на среду (bi), что говорит об их отзывчивости на условия возделывания. Образцы 75/10, 54/10, 274/10, 270/10, 83/10, 300/10 характеризовались стабильной урожайностью в годы исследований и не проявляли реакции на изменение условий среды.

Для отбора образцов, сочетающих урожайность со стабильностью, служит параметр селекционная ценность генотипа (СЦГ i ). Относительно низкая стабильность по урожайности и отзывчивости на улучшение условий среды значительно снижают СЦГ i образцов Удалец, 49/10,

Таблица 1. Параметры адаптивной способности и экологической стабильности, 2012-2014 годы Table 1. Adaptive capacity and environmental stability parameters, 2012-2014

|

Образец |

X i , кг/м2 |

ОАС i |

Sg i |

b i |

СЦГ i |

|

Ароматный букет |

2,01 |

-1,92 |

13,07 |

2,17 |

0,56 |

|

Озорник |

2,89 |

-1,05 |

6,34 |

1,31 |

1,88 |

|

Удалец |

3,21 |

-0,72 |

15,12 |

3,64 |

0,53 |

|

Комбат |

3,59 |

-0,35 |

2,66 |

-0,68 |

3,06 |

|

226/10 |

4,51 |

0,58 |

2,36 |

0,70 |

3,92 |

|

58/10 |

3,08 |

-0,86 |

7,44 |

1,62 |

1,81 |

|

89/10 |

4,17 |

0,23 |

7,63 |

2,71 |

2,41 |

|

49/10 |

2,97 |

-0,97 |

24,12 |

5,60 |

-0,99 |

|

55/10 |

4,43 |

0,50 |

5,87 |

2,23 |

2,99 |

|

301/10 |

4,27 |

0,33 |

11,74 |

3,55 |

1,50 |

|

53/10 |

4,27 |

0,33 |

6,85 |

0,31 |

2,65 |

|

75/10 |

4,46 |

0,52 |

4,86 |

-2,58 |

3,26 |

|

46/10 |

2,99 |

-0,95 |

6,13 |

1,31 |

1,98 |

|

54/10 |

4,44 |

0,51 |

7,51 |

-2,78 |

2,60 |

|

76/10 |

3,29 |

-0,65 |

6,59 |

1,14 |

2,09 |

|

291/10 |

3,31 |

-0,62 |

6,54 |

1,86 |

2,11 |

|

88/10 |

5,07 |

1,13 |

5,66 |

-2,45 |

3,48 |

|

52/10 |

3,54 |

-0,39 |

9,78 |

0,59 |

1,63 |

|

274/10 |

4,50 |

0,57 |

6,98 |

-2,43 |

2,76 |

|

72/10 |

4,23 |

0,30 |

7,91 |

-2,48 |

2,38 |

|

74/10 |

3,69 |

-0,25 |

9,57 |

1,14 |

1,74 |

|

270/10 |

3,62 |

-0,31 |

11,76 |

-2,73 |

1,27 |

|

277/10 |

3,63 |

-0,30 |

7,72 |

2,33 |

2,08 |

|

225/10 |

4,57 |

0,63 |

7,65 |

2,98 |

2,63 |

|

276/10 |

4,30 |

0,37 |

14,69 |

-5,02 |

0,81 |

|

287/10 |

3,47 |

-0,47 |

11,57 |

3,34 |

1,25 |

|

83/10 |

4,79 |

0,85 |

7,60 |

-2,96 |

2,78 |

|

294/10 |

3,69 |

-0,25 |

11,96 |

3,72 |

1,25 |

|

71/10 |

3,99 |

0,05 |

3,26 |

1,07 |

3,27 |

|

82/10 |

4,12 |

0,19 |

12,11 |

-3,85 |

1,36 |

|

256/10 |

4,47 |

0,53 |

22,40 |

8,10 |

-1,07 |

|

295/10 |

4,89 |

0,95 |

4,74 |

1,72 |

3,61 |

|

68/10 |

4,24 |

0,31 |

6,58 |

1,84 |

2,70 |

|

268/10 |

4,32 |

0,39 |

9,45 |

3,45 |

2,06 |

|

79/10 |

3,93 |

0,00 |

11,14 |

2,89 |

1,51 |

|

80/10 |

4,60 |

0,67 |

3,15 |

1,13 |

3,80 |

|

275/10 |

3,12 |

-0,81 |

6,25 |

1,53 |

2,04 |

|

269/10 |

4,18 |

0,24 |

15,94 |

4,41 |

0,49 |

|

191/10 |

3,76 |

-0,18 |

10,13 |

2,53 |

1,65 |

|

300/10 |

4,79 |

0,85 |

8,70 |

-2,96 |

2,48 |

|

По фактору А |

0,048 |

||||

|

По фактору В |

0,013 |

||||

|

Общее НСР |

0,084 |

Таблица 2. Параметры адаптивной способности и экологической стабильности, 2019-2020 годы Table 2. Adaptive capacity and environmental stability parameters, 2019-2020

|

Образец |

X i , кг/м2 |

ОАС i |

Sg i |

b i |

СЦГ i |

|

Ароматный букет |

2,55 |

-1,87 |

6,94 |

3,39 |

-5,23 |

|

Озорник |

3,65 |

-0,77 |

4,85 |

3,39 |

-4,13 |

|

Удалец |

3,65 |

-0,77 |

4,85 |

3,39 |

-4,13 |

|

Комбат |

3,88 |

-0,54 |

0,00 |

1,13 |

3,88 |

|

226/10 |

4,20 |

-0,22 |

0,00 |

0,00 |

4,20 |

|

89/10 |

4,20 |

-0,22 |

0,00 |

0,00 |

4,20 |

|

55/10 |

4,22 |

-0,20 |

0,35 |

1,88 |

3,56 |

|

301/10 |

4,20 |

-0,22 |

0,00 |

0,00 |

4,20 |

|

53/10 |

4,10 |

-0,32 |

0,00 |

0,00 |

4,10 |

|

75/10 |

4,50 |

0,08 |

1,77 |

2,26 |

1,00 |

|

54/10 |

4,45 |

0,03 |

0,00 |

1,01 |

4,45 |

|

88/10 |

5,10 |

0,68 |

1,56 |

2,26 |

1,60 |

|

274/10 |

4,40 |

-0,02 |

1,81 |

2,26 |

0,90 |

|

72/10 |

4,30 |

-0,12 |

1,85 |

2,26 |

0,80 |

|

74/10 |

4,50 |

0,08 |

0,00 |

0,00 |

4,50 |

|

225/10 |

4,83 |

0,41 |

0,00 |

1,51 |

4,83 |

|

276/10 |

4,75 |

0,33 |

0,00 |

1,13 |

4,75 |

|

83/10 |

5,05 |

0,63 |

0,00 |

1,13 |

5,05 |

|

82/10 |

4,20 |

-0,22 |

0,00 |

0,00 |

4,20 |

|

256/10 |

5,35 |

0,93 |

0,00 |

1,13 |

5,35 |

|

295/10 |

5,00 |

0,58 |

0,00 |

0,00 |

5,00 |

|

68/10 |

4,70 |

0,28 |

1,69 |

2,26 |

1,20 |

|

268/10 |

4,55 |

0,13 |

3,89 |

-3,39 |

-3,23 |

|

80/10 |

4,55 |

0,13 |

0,00 |

-1,13 |

4,55 |

|

269/10 |

4,85 |

0,43 |

0,00 |

-1,13 |

4,85 |

|

300/10 |

5,15 |

0,73 |

0,00 |

1,13 |

5,15 |

|

По фактору А |

0,165 |

||||

|

По фактору В |

0,046 |

||||

|

Общее НСР |

0,234 |

||||

256/10, 269/10. Образцы Удалец и 49/10 обладают отрицательным эффектом ОАС i .

Высокое значение комплексного показателя СЦГ i у генотипов 226/10 (3,92), 88/10 (3,48), 75/10 (3,26) и 295/10 (3,61) позволяют их выделить среди других образцов укропа пахучего. Данные образцы обладают высокой урожайностью и экологической стабильностью по изучаемому признаку.

При оценке второго набора генотипов (табл. 2) в условиях 2019-2020 годов урожайность изменялась от 2,55 кг/м2 до 5,15 кг/м2 при среднем значении параметра Хi – 4,41.

В 2019-2020 годах набор генотипов состоял из 26. Из данной группы по урожайности выделены генотипы 75/10, 88/10, 225/10, 83/10, 256/10, 269/10. Однако образцы 88/10, 83/10 проявляли отзывчивость на улучшение условий среды (b i =2,26 и 1,13). По комплексному показателю СЦГ i образцы 75/10, 256/10, 269/10, 295/10, 300/10 характеризовались наиболее высокими показателями параметра, что говорит об их стабильности.

По показателю средней урожайности (X i ), общей адаптивной способности (ОАСi) среди сортов наблюдалась ранжировка генотипов.

Характерно, что изменение набора генотипов и условий испытания по годам, по-разному распределяет их ранги. Среди группы образцов в 2012-2014 годах по пара- метру Xi были выделены 226/10, 89/10, 55/10, 75/10, 54/10, 225/10, 83/10, 256/10, 295/10, 80/10, 300/10, в 2019-2020 годах – 226/10, 89/10, 55/10, 301/10, 75/10, 54/10, 88/10, 225/10, 256/10, 295/10, 269/10, 300/10.

Низкой стабильностью признака и отзывчивостью на условия среды обладали генотипы Ароматный букет, Озорник, Удалец, 74/10, 68/10.

Следует отметить, в данном наборе генотипов 61,5% имели низкие показатели Sg i и выделялись по интегральному показателю СЦГ i . В то же время, из данной группы 43,7% генотипов проявляли реакцию на условия среды.

Для оцениваемых образцов характерна смена рангов, что свидетельствует о взаимосвязи генотип × среда и необходимости использования в производстве группы взаимодополняющих сортов с разной нормой реакции, способных стабилизировать урожайность культуры в зоне возделывания.

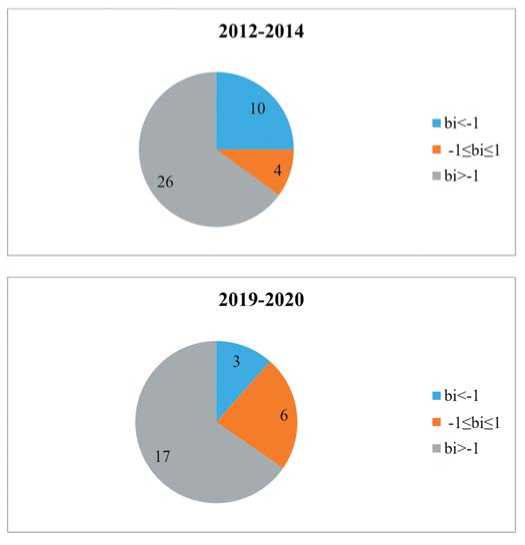

Анализ полученных данных при изучении реакции генотипов на среду (см. рис.) в 2012-2014 годах показал, что по урожайности из 40 образцов большинство (26) или 65% отличались нестабильностью с положительной реакцией на среду и только 25% (10) были стабильны. В условиях 2019-2020 годов отмечена аналогичная тенденция. Из общего количества 65,3% обладали нестабильностью, 11,3% относились к стабильным.

Рис.Реакция генотипов на условия среды

Fig.Theresponseofgenotypes to environmentalconditions

Продуктивность среды (dk) отмечена наименьшей в 2012, 2014 и 2020 годах. Наиболее типичными (Pk) оказались условия 2013 и 2019 годов для оценки генотипов по выделению наиболее урожайных.

Выводы

Для селекционной работы ценность представляют генотипы 75/10, 54/10, 88/10, 72/10, 276/10, 82/10, 300/10, 268/10, 80/10, 269/10, которые характеризуются более высокой, по сравнению с другими образцами экологической устойчивостью (b i <1), стабильностью признака в меняющихся условиях, что выражается в низком уровне параметра Sg i .

В первом наборе особенностью образцов 75/10, 54/10, 88/10, 72/10, 276/10, 82/10, 300/10 и втором наборе – 268/10, 80/10, 269/10, 300/10 является низкое значение параметра коэффициента регрессии (b i <1). Являясь узкоспециализированными сортами, они не обладают отзывчивостью на повышение урожайности, но в худших условиях среды являются лучшими.

По параметру стабильности (низкий показатель Sg i ) выделяются генотипы Комбат, 53/10, 226/10, 88/10, 295/10 (24,3) в первом наборе и большинство – во втором наборе. Сорт Комбат, Озорник, обладающие стабильностью, характеризовались низкой урожайностью.

Таблица 3. Параметры среды как фона для отбора Table 3. Environment parameters as a background for selection

|

Среда |

dk |

Ранг |

Sek |

Ранг |

tk |

Ранг |

Pk |

Ранг |

|

2012-2014 годы |

||||||||

|

2012 |

0,435 |

3 |

16,404 |

1 |

0,856 |

3 |

0,140 |

3 |

|

2013 |

0,697 |

1 |

21,963 |

3 |

0,909 |

2 |

0,200 |

1 |

|

2014 |

0,472 |

2 |

17,255 |

2 |

0,967 |

1 |

0,167 |

2 |

|

2019-2020 годы |

||||||||

|

2019 |

0,347 |

1 |

13,46 |

1 |

0,994 |

1 |

0,134 |

1 |

|

2020 |

0,291 |

2 |

12,08 |

2 |

0,993 |

2 |

0,120 |

2 |

Промежуточное количество генотипов по реакции на условия среды в первом наборе составило 10%, втором –23%.

Правильный выбор селекционного фона в соответствии с задачей, его оценка и зон экологического испытания в наиболее информативных средах имеет большое значение. Основные параметры среды представлены в таблице 3.

Наибольшая относительная дифференцирующая способность среды (Sek) наблюдалась для образцов укропа пахучего в 2013 в 2019 годах, позволяющая сравнить результаты оценки с разным набором генотипов, сред и признаков. Если Sek меньше 10%, то фон считается нивелирующим, 1020% – фон стабилизирующий, больше 20% – анализирующий фон. Зависимость дифференцирующей способности среды от условий года проявлялась в 2012-2014, так и в 2019-2020 годах при первом и втором наборе генотипов. В годы испытания фон оказался стабилизирующим, что позволило выявить различия между генотипами про продуктивности.

Согласно параметрам типичности сред по признаку «урожайность» условия 2013, 2014 и 2019 гг. были наиболее типичными для проявления данного признака.

Образцы 49/10, 256/10 в условиях 2012-2014 годов имели самый высокий показатель Sgi. Самыми нестабильными являются сорта Ароматный букет, Озорник, Удалец, 55/10, 256/10, которые проявили отзывчивость на улучшение условий выращивания (bi) как в первом, так и втором наборах, т. е. в наиболее благоприятных условиях среды они будут давать высокие урожаи, в неблагоприятных – относительно низкие.

Лучшими образцами, сочетающими урожайность и экологическую стабильность по комплексному показателю СЦГ i за годы исследований, оказались 226/10, 88/10, 75/10, 295/10, 256/10, 269/10, 300/10 обладали лучшей экологической устойчивостью с минимальным значением параметра Sg i .

Таким образом, исследованиями выявлено разнообразие среди генотипов по основным параметрам адаптивности, в том числе по СЦГ i .

Анализ результатов исследований позволяет определить общие свойства у генотипов, отличающихся высоким уровнем параметра СЦГi или различия между ними и другие вопросы специфики генотипов с различным сочетанием параметров адаптивности и стабильности. Специфика состоит в сочетании максимальных значений уровня пара- метров Xi, ОАСi, CACi, при значительной отзывчивости на улучшение условий среды (bi) и средней относительной стабильности. Среди изученных нами образцов укропа выявлены генотипы с низким уровнем комплексных параметров. С точки зрения селекционной ценности при создании сортов со стабильной урожайностью отнести их к неперспективным было бы считать ошибочным. Генотип с низким значением параметра СЦГ может быть высокостабильным и служить источником этого свойства. При обратном варианте он может быть использован в качестве родительской формы для передачи потомству свойства продуктивности в сочетании со стабильностью.

Об авторах:

-

• Литература

-

1. Скорина В.В. Экологическая оценка параметров адаптивной способности и среды при выращивании овощных и пряно-вкусовых культур. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2004;(1):22-27.

-

2. Жученко А.А., Балашова Н.Н., Король А.В. Эколого-генетические основы селекции томатов. Кишинев: Штиинца, 1988. 430 с.

-

3. Методические указания по селекции зеленных, пряно-вкусовых и многолетних культур.

-

4. Jones D.T. Dominance of Linked factors as a means of accounting for heterosis. Genetics. 1917;(2):7.

-

5. Mamedov M.I., Skvortsova R.V. Breeding of tomato to biotic and abiotoc factors. I International symposium on Solanaceae for fresh market. Malaga (Spain), 1995. Р.4-47.

-

6. Драгавцев В.А. Алгоритмы эколого-генетической инвентаризации генофонда и методы конструирования сортов сельскохозяйственных растений по урожайности, устойчивости и качеству. СПб., 1993.

-

7. Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Экологическая селекция растений. Минск: Технология, 1997. 372 с.

-

8. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений: (эколого-генетические основы). Кишинев: Штиинца, 1988. 766 с.

-

9. Авдеев Ю.И. Селекция томатов. Кишинев: Штиинца,1982. 282 с.

-

10. Алпатьев А.В. Подбор родительских компонентов для получения высокоурожайных гибридов овощных культур. Гетерозис в овощеводстве. Л., 1968. С.71-78.

-

11. Ацци Д. Сельскохозяйственная экология: пер. с англ. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 479 с.

-

12. Бороевич С.Г. Принципы и методы селекции растений. М.: Колос, 1984. 343 с.

-

13. Брежнев Д.Д. Состояние и перспективы селекции томатов для защищенного грунта в странах мира. Генотип и среда в селекции тепличных томатов: материалы совещ. Рабочей группы по томатам (Ленинград, 16-20 мая 1978 г.). ЕУКАРПИА, секция овощных культур. Л.: ВИР, 1978. С.27-31.

-

14. Добруцкая Е.Г., Бахрамов Б.Б., Аршинов В.И. Экологическая раз-нокачественность семян фасоли. Семеноводство овощных культур: сб. науч. тр. ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. 1989;(29):18-26.

-

15. Дорожкин Н.А., Бельская С.И., Волуевич Е.А. Проблемы иммунитета сельскохозяйственных растений к болезням. Минск. Наука и техника, 1988. 248 с.

-

16. Добруцкая Е.Г., Мусаев Ф.Б., Решетников Е.Е. Роль условий среды в семеноводстве фасоли. Сб. науч. тр. По овощеводству и бахчеводству. Т.1. ВНИИО. М., 2006. С.141-145.

-

17. Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Генотип и среда в селекции растений. Ин-т генетики и цитологии АН БССР. Минск: Наука и техника, 1989. 191 с.

-

18. Пивоваров В.Ф., Добруцкая Е.Г. Экологические основы селекции и семеноводства овощных культур. М., 2000. 592 с.

-

19. Скорина В.В. Селекция на адаптивность овощных и пряно-вкусовых культур. Горки, 2005. 205 с.

-

20. Скорина В.В., Добруцкая Е.Г., Мусаев Ф.Б. Комплексная оценка параметров адаптивности генотипов и сред испытания как фона для селекции и семеноводства фасоли. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2006;(2):61-65.

-

21. Скорина В.В., Добруцкая Е.Г., Мусаев Ф.Б. Влияние природных экологических фонов на формирование высококачественных семян фасоли. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2007;(1(:70-76.

-

22. Скорина В.В. Селекция на адаптивность овощных и пряно-вкусовых культур. Горки, 2005. 205 с.

-

23. Скорина В.В., Добруцкая Е.Г., Мусаев Ф.Б. Эколого-географическая оценка сортов фасоли по продуктивности и экологической стабильности. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2004;(3):41-46.

-

24. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва: ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства, 2011. 648 с.

-

25. Методические указания по изучению коллекции капусты и листовых зеленных культур (салат, шпинат, укроп).

-

26. Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Определение адаптивной способности генотипов и дифференцирующей способности среды. Доклады АН БССР. 1985;29(4):374-376.

-

-

• References

-

1. Skorina V.V. Ecological assessment of the parameters of adaptive capacity and environment in the cultivation of vegetable and spice crops. Bulletin of the Belarusian State Agricultural Academy. 2004;(1):22-27. (In Russ.)

-

2. Zhuchenko A.A., Balashova N.N., Korol A.V. Ecological and genetic bases of tomato breeding. Kishinev: Shtiintsa, 1988. 430 p. (In Russ.)

-

3. Guidelinesfor the selection of green, spicy-flavoring and perennial crops. (In Russ.)

-

4. Jones D.T. Dominance of Linked factors as a means of accounting for heterosis. Genetics. 1917;(2):7.

-

5. Mamedov M.I., Skvortsova R.V. Breeding of tomato to biotic and abiotoc factors. I International symposium on Solanaceae for fresh market. Malaga (Spain), 1995. Р.4-47.

-

6. Dragavtsev V.A. Algorithms for ecological and genetic inventory of the gene pool and methods for constructing varieties of agricultural plants in terms of productivity, stability and quality. SPb., 1993. (In Russ.)

-

7. Kilchevsky A.V., Khotyleva L.V. Ecological plant breeding. Minsk: Technology, 1997. 372 p. (In Russ.)

-

8. Zhuchenko A.A. Adaptive potential of cultivated plants: (ecological and genetic bases). Kishinev: Shtiintsa, 1988. 766 p. (In Russ.)

-

9. Avdeev Yu.I. Selection of tomatoes. Chisinau: Shtiintsa, 1982. 282 p. (In Russ.)

-

10. Alpatiev A.V. Selection of parental components for obtaining high-yielding hybrids of vegetable crops. Heterosis in vegetable growing. L., 1968. P.71-78. (In Russ.)

-

11. Azzi D. Agricultural ecology: per. from English. M.: Izd-vo inostr. lit., 1959. 479 p. (In Russ.)

-

12. Boroevich S.G. Principles and methods of plant breeding. M.: Kolos, 1984. 343 p. (In Russ.)

-

13. Brezhnev D.D. State and prospects of selection of tomatoes for protected ground in the countries of the world. Genotype and environment in the selection of greenhouse tomatoes: materials of the meeting. Working Group on Tomatoes (Leningrad, May 16-20, 1978). EUCARPIA, section of vegetable crops. L. : VIR, 1978. Р.27-31. (In Russ.)

-

14. Dobrutskaya E.G., Bakhramov B.B., Arshinov V.I. Ecological diversity of bean seeds. Seed production of vegetable crops. All-Russian Research Institute of Selection and Seed Production of Vegetable Crops. 1989;(29):18-26. (In Russ.)

-

15. Dorozhkin N.A., Belskaya S.I., Voluevich E.A. Problems of immunity of agricultural plants to diseases. Minsk. Science and technology, 1988. 248 p. (In Russ.)

-

16. Dobrutskaya E.G., Musaev F.B., Reshetnikov E.E. The role of environmental conditions in bean seed production. Sat. scientific tr. On vegetable growing and melon growing. T.1. VNIIO. M., 2006. P.141-145. (In Russ.)

-

17. Kilchevsky A.V., Khotyleva L.V. Genotype and environment in plant breeding. Institute of Genetics and Cytology of the Academy of Sciences of the BSSR. Minsk: Science and technology, 1989. 191 p. (In Russ.)

-

18. Pivovarov V.F., Dobrutskaya E.G. Ecological bases of selection and seed production of vegetable crops. M., 2000. 592 p. (In Russ.)

-

19. Skorina V.V. Breedingfor the adaptability of vegetable and spicy-flavor-ing crops. Gorki, 2005. 205 p. (In Russ.)

-

20. Skorina V.V., Dobrutskaya E.G., Musaev F.B. Comprehensive assessment of adaptability parameters of genotypes and test environments as a background for breeding and seed production of beans. Bulletin of the Belarusian State Agricultural Academy. 2006;(2):61-65. (In Russ.)

-

21. Skorina V.V., Dobrutskaya E.G., Musaev F.B. Influence of natural ecological backgrounds on theformation of high-quality bean seeds. Bulletin of the Belarusian State Agricultural Academy. 2007;(1(:70-76. (In Russ.)

-

22. Skorina V.V. Breedingfor the adaptability of vegetable and spicy-flavor-ing crops. Gorki, 2005. 205 p. (In Russ.)

-

23. Skorina V.V., Dobrutskaya E.G., Musaev F.B. Ecological and geo-graphicalassessment of bean varieties in terms of productivity and environmental stability. Bulletin of the Belarusian State Agricultural Academy. 2004;(3):41-46. (In Russ.)

-

24. Litvinov S.S. Methods of field experience in vegetable growing. Moscow: GNU All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing, 2011. 648 p. (In Russ.)

-

25. Guidelines for the study of the collection of cabbage and leafy green crops (lettuce, spinach, dill). (In Russ.)

-

26. Kilchevsky A.V., Khotyleva L.V. Determination of the adaptive ability of genotypes and the differentiating ability of the environment. Reports of the Academy of Sciences of the BSSR. 1985;29(4):374-376. (In Russ.)

-

Список литературы Сравнительная оценка образцов укропа пахучего по урожайности и экологической стабильности

- Скорина В.В. Экологическая оценка параметров адаптивной способности и среды при выращивании овощных и пряно-вкусовых культур. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2004;(1):22-27.

- Жученко А.А., Балашова Н.Н., Король А.В. Эколого-генетические основы селекции томатов. Кишинев: Штиинца, 1988. 430 с.

- Методические указания по селекции зеленных, пряно-вкусовых и многолетних культур.

- Jones D.T. Dominance of Linked factors as a means of accounting for heterosis. Genetics. 1917;(2):7.

- Mamedov M.I., Skvortsova R.V. Breeding of tomato to biotic and abiotoc factors. I International symposium on Solanaceae for fresh market. Malaga (Spain), 1995. Р.4-47.

- Драгавцев В.А. Алгоритмы эколого-генетической инвентаризации генофонда и методы конструирования сортов сельскохозяйственных растений по урожайности, устойчивости и качеству. СПб., 1993.

- Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Экологическая селекция растений. Минск: Технология, 1997. 372 с.

- Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений: (эколого-генетические основы). Кишинев: Штиинца, 1988. 766 с.

- Авдеев Ю.И. Селекция томатов. Кишинев: Штиинца,1982. 282 с.

- Алпатьев А.В. Подбор родительских компонентов для получения высокоурожайных гибридов овощных культур. Гетерозис в овощеводстве. Л., 1968. С.71-78.

- Ацци Д. Сельскохозяйственная экология: пер. с англ. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 479 с.

- Бороевич С.Г. Принципы и методы селекции растений. М.: Колос, 1984. 343 с.

- Брежнев Д.Д. Состояние и перспективы селекции томатов для защищенного грунта в странах мира. Генотип и среда в селекции тепличных томатов: материалы совещ. Рабочей группы по томатам (Ленинград, 16-20 мая 1978 г.). ЕУКАРПИА, секция овощных культур. Л.: ВИР, 1978. С.27-31.

- Добруцкая Е.Г., Бахрамов Б.Б., Аршинов В.И. Экологическая разнокачественность семян фасоли. Семеноводство овощных культур: сб. науч. тр. ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. 1989;(29):18-26.

- Дорожкин Н.А., Бельская С.И., Волуевич Е.А. Проблемы иммунитета сельскохозяйственных растений к болезням. Минск. Наука и техника, 1988. 248 с.

- Добруцкая Е.Г., Мусаев Ф.Б., Решетников Е.Е. Роль условий среды в семеноводстве фасоли. Сб. науч. тр. По овощеводству и бахчеводству. Т.1. ВНИИО. М., 2006. С.141-145.

- Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Генотип и среда в селекции растений. Ин-т генетики и цитологии АН БССР. Минск: Наука и техника, 1989. 191 с.

- Пивоваров В.Ф., Добруцкая Е.Г. Экологические основы селекции и семеноводства овощных культур. М., 2000. 592 с.

- Скорина В.В. Селекция на адаптивность овощных и пряно-вкусовых культур. Горки, 2005. 205 с.

- Скорина В.В., Добруцкая Е.Г., Мусаев Ф.Б. Комплексная оценка параметров адаптивности генотипов и сред испытания как фона для селекции и семеноводства фасоли. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2006;(2):61-65.

- Скорина В.В., Добруцкая Е.Г., Мусаев Ф.Б. Влияние природных экологических фонов на формирование высококачественных семян фасоли. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2007;(1(:70-76.

- Скорина В.В. Селекция на адаптивность овощных и пряно-вкусовых культур. Горки, 2005. 205 с.

- Скорина В.В., Добруцкая Е.Г., Мусаев Ф.Б. Эколого-географическая оценка сортов фасоли по продуктивности и экологической стабильности. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2004;(3):41-46.

- Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва: ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства, 2011. 648 с.

- Методические указания по изучению коллекции капусты и листовых зеленных культур (салат, шпинат, укроп).

- Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Определение адаптивной способности генотипов и дифференцирующей способности среды. Доклады АН БССР. 1985;29(4):374-376.