Сравнительная оценка реакций слизистой оболочки при разнофракционной химиолучевой терапии рака полости рта и ротоглотки

Автор: Раджапова М.У., Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Медведев В.С., Эфендиев В.А., Семин Д.Ю., Иванова И.Н., Дербугов Д.Н., Исаев П.А., Полькин В.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (43), 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучена переносимость химиолучевой терапии с неравномерным подведением дневной дозы и стандартным облучением по раннему токсическому эффекту со стороны слизистых оболочек (мукозиту) у 229 больных с первичным раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки. Химиолучевая терапия с дроблением дневной дозы на две фракции 1 Гр и 2 Гр с 4-6- часовым интервалом по сравнению с химиолучевой терапией в режиме 1 Гр + 1,5 Гр и стандартным лучевым лечением сопровождалась достоверно большей частотой развития тяжелого мукозита III степени - 77,8 % против 40,5 % и 52,7 % соответственно (р

Рак слизистой оболочки полости рта и ротоглотки, осложнения химиолучевой терапии, мукозит, не- равномерная доза облучения

Короткий адрес: https://sciup.org/14055873

IDR: 14055873 | УДК: 616.31+616.321]-006.6+615.28+615.849-06

Текст научной статьи Сравнительная оценка реакций слизистой оболочки при разнофракционной химиолучевой терапии рака полости рта и ротоглотки

Актуальной проблемой клинической онкологии является лечение больных злокачественными новообразованиями полости рта и ротоглотки. Обращают на себя внимание высокие показатели запущенности при выявлении новообразований этих локализаций. Так, в 2007 г. у 68,7 % больных с этой патологией диагностирован местнораспространенный опухолевый процесс III–IV стадий. Показатель летальности уже на первом году после постановки диагноза у данной категории больных составляет более 40 %, а пятилетняя выживаемость не превышает 30 – 43 % [2, 4].

Клинический опыт отечественных и зарубежных исследователей свидетельствует о том, что наибольшего прогресса в терапии злокачественных опухолей полости рта и ротоглотки удалось достичь благодаря сочетанию облучения и химиотерапии при различной последовательности методов воздействия [1, 3, 6]. Однако основным лечебным подходом в большинстве случаев считается одновременная химиолучевая терапия [5, 6].

Одним из перспективных направлений противоопухолевой терапии злокачественных новообразований полости рта и ротоглотки являются разработка и активное внедрение в практику программ химиолучевого лечения с неравномерным дроблением дневной дозы облучения. Следует отметить, что пациенты с патологией данных локализаций относятся к тяжелой категории больных. Поэтому новые методики лечения в процессе терапии не должны ухудшать их состояние и по критерию «эффективность – токсичность» должны быть оптимальными. Наиболее частым и ранним токсическим осложнением химиолучевого лечения, ограничивающим его радикальность, являются тяжелые мукозиты III– IV степени, частота развития которых достигает 70 % и более [8]. В связи с этим оценка состояния слизистой оболочки полости рта и глотки при разработке и внедрении в клинику новых методик химиолучевого лечения рака головы и шеи представляется актуальной.

Целью исследования являлось изучение переносимости методик химиолучевого лечения с неравномерным подведением дневной дозы облучения по раннему токсическому осложнению со стороны слизистых оболочек полости рта и ротоглотки – мукозиту.

Материал и методы

В исследование включены 229 больных первичным раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки, пролеченных за период с 1990 по 2008 г. Среди этих больных рак ротоглотки диагностирован у 90 (39,5 %), полости рта – у 139 (60,7 %), из них 191 (83,4 %) мужчина и 38 (16,6 %) женщин, соотношение 5:1. Возраст пациентов варьировал от 21 до 81 года, в 60,3 % случаев диагноз установлен у лиц трудоспособного возраста от 40 до 60 лет. В структуре клинических наблюдений преобладали рак дна полости рта (28,8 %), языка (26,6 %), тонзиллярной области (17,5 %) и корня языка (16,2 %). Поражение ретромоллярной области, задней и боковой стенок глотки встречалось в 5,2 % и 5,7 % случаев соответственно.

Всем больным проводилась гистологическая верификация диагноза. Плоскоклеточный ороговевающий рак диагностирован в 65,9 %, плоскоклеточный неороговевающий – в 26,2 %, умереннодифференцированный плоскоклеточный – в 6,6 %, аденокистозный – в 1,3 % наблюдений.

Стадию заболевания устанавливали в соответствии с международной классификацией TNM (6-е издание 2002 г.) на основании общепринятых стандартных методов обследования, а также неинвазивных методов лучевой диагностики – С пиральной компьютерной томографии головы и шеи. Опухолевый процесс III и IV стадий диагностирован у 74,7 % пролеченных больных. Метастазы в регионарные лимфатические узлы обнаружены в 49,3 % наблюдений. Все больные в зависимости от метода лечения были распределены по трем основным лечебным группам (табл. 1).

Больным первой группы проводилась стандартная лучевая терапия в самостоятельном варианте – разовая очаговая доза (РОД) 2 Гр 5 раз в неделю до суммарной очаговой дозы (СОД) 60 Гр. Во второй и третьей группах пациентам проводили одновременную химиолучевую терапию с неравномерным подведением ежедневной дозы облучения. При этом во второй группе использовали дробление дозы на две фракции – 1 Гр и 1,5 Гр, а в третьей применили ускоренное фракционирование в режиме – 1 Гр + 2 Гр с 4 – 5часовым интервалом до СОД 60 Гр.

Распределение больных в зависимости от распространенности опухолевого процесса представлено в табл. 2. Как видно из таблицы, у больных c различными методами лечения преобладали запущенные стадии заболевания (III – IV).

Дистанционная гамма-терапия в статическом режиме проводилась на гамма-терапевтических установках типа «Рокус-АМ». Первичную опухоль с лимфатическими узлами первого регионарного барьера облучали через противолежащие боковые поля. Границы и размеры

Таблица 1

|

Группа |

Метод лечения |

Вариант подведения дозы (Гр) |

Количество больных |

|

1 |

Стандартная лучевая терапия (СЛТ) |

2 |

97 |

|

2 |

Одновременная химиолучевая терапия (ХЛТ-1) |

1+1,5 |

91 |

|

3 |

Одновременная химиолучевая терапия (ХЛТ-2) |

1+2 |

41 |

Таблица 2

Распределение больных в зависимости от распространенности опухолевого процесса

|

Стадия процесса |

Группы больных |

Всего |

||

|

СЛТ |

ХЛТ-1 |

ХЛТ-2 |

||

|

Стадия I |

3 (3,1 %) |

1 (1,1 %) |

- |

4 (1,7 %) |

|

Стадия II |

23 (23,7 %) |

21 (23,1 %) |

10 (24,4 %) |

54 (23,6 %) |

|

Стадия III |

37 (38,1 %) |

13 (14,3 %) |

9 (21,9 %) |

59 (25,8 %) |

|

Стадия IV |

34 (35,1 %) |

56 (61,5 %) |

22 (53,7 %) |

112 (48,9 %) |

|

Всего |

97 |

91 |

41 |

229 |

Распределение больных в зависимости от метода лечения

полей облучения подбирали индивидуально в зависимости от локализации и степени распространенности опухоли, а также регионарных метастазов. Среднюю и нижнюю группы лимфатических узлов шеи облучали через прямое переднее и заднее поле с экранированием хрящей гортани и спинного мозга. Интактные лимфатические узлы облучали до СОД в диапазоне 44–46 Гр, метастатические – 56 – 60 Гр. Пациентам с неполной регрессией регионарных метастазов выполнялось плановое иссечение лимфатических узлов через 4 – 5 нед после завершения противоопухолевой терапии.

В схему полихимиотерапии (ПХТ) были включены два препарата – цисплатин и 5-фторурацил. В первый день лечения, до начала лучевой терапии, внутривенно на фоне гипергидратации вводится цисплатин в дозе 100 – 120 мг/м2 в течение 30 мин, затем начинали в/в введение 5-фторурацила в дозе 3000 мг непрерывно в течение 72 ч при помощи инфузионного шприцевого насоса. Всего одновременно с лучевой терапией проводили 2 цикла полихимиотерапии с интервалом в 21 день. Расщепление курса лучевой и химиолучевой терапии использовали при развитии выраженных симптомов мукозита 3-й степени.

Клиническую оценку состояния слизистой оболочки полости рта и ротоглотки (степень мукозита) проводили в соответствии со шкалой RTOG/EORTC [7]. Также фиксировали длительность перерыва, в течение которого происходила регенерация слизистой оболочки, и величину СОД, которая была подведена к первичной опухоли до перерыва.

В качестве мер профилактики мукозита всем больным перед лечением проводили полноценную санацию полости рта и обучали пациентов правильному уходу за полостью рта. При воз- никновении мукозитов назначали стандартную терапию, направленную на купирование и ослабление субъективных симптомов, уменьшение воспаления, репарацию повреждений, профилактику инфекционных осложнений.

Результаты исследования обрабатывались с применением общепринятых методов вариационной статистики с использованием стандартных пакетов программ статистического анализа Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

Состояние слизистой оболочки полости рта и ротоглотки было оценено у всех пациентов, которым проводили противоопухолевую терапию. Следует отметить, что независимо от метода лечения острые лучевые реакции на слизистых оболочках возникали у 100 % пациентов и носили характер мукозитов различной тяжести, в основном II и III степени и у единичных больных – первой. При проведении химиолучевой терапии с дроблением дозы облучения 1 Гр и 2 Гр без перерыва пролечились 7,3 % больных, при стандартном лучевом лечении – 6,2 %, при химиолучевой терапии в режиме 1 Гр + 1,5 Гр – 11,0 %.

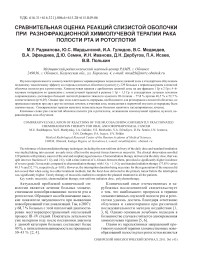

Сравнительный анализ частоты развития и степени тяжести мукозитов у больных исследуемых лечебных групп представлен на рис. 1. Полученные данные показывают, что химиолу-чевая терапия с дроблением дневной дозы на две фракции – 1 Гр и 2 Гр по сравнению со стандартным лучевым лечением и химиолуче-вой терапией в режиме 1 Гр + 1,5 Гр достоверно чаще сопровождалась развитием мукозитов III степени тяжести – 77,8 % (р<0,05). Частота возникновения мукозита III степени при стандартном лучевом лечении составила 52,7 % случаев, а при химиолучевой терапии с дроблением дозы

1 Гр и 1,5 Гр – 40,5 %. Длительность перерыва, необходимого для стихания выраженной симптоматики мукозита у больных со стандартной лучевой терапией, равнялась 11,3 ± 4,1 дня, с химиолучевой терапией в режиме 1 Гр + 1,5 Гр и 1 Гр + 2 Гр – 10,4 ± 2,3 дня и 11,6 ± 3,3 дня соответственно (р>0,05).

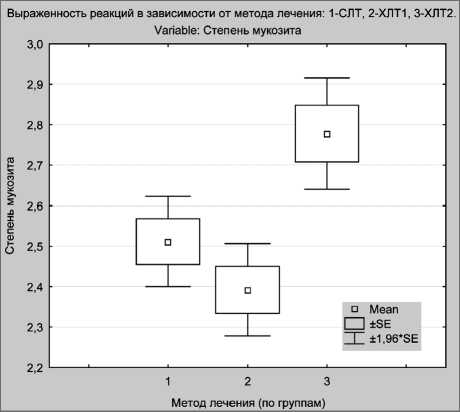

Результаты сравнения величины СОД, подведенной к первичной опухоли до перерыва, в различных лечебных группах представлены на рис. 2. Так, суммарная очаговая доза облучения на первичный очаг до перерыва у больных при стандартной лучевой терапии составила 30,2 ± 6,8Гр. В группе с химиолучевой терапией в режиме 1 Гр + 1,5 Гр этот показатель равнялся 34,7 ± 6,2 Гр. У больных в процессе химиолу-чевой терапии с подведением дозы двумя фракциями 1 Гр и 2 Гр СОД на первичную опухоль до перерыва составила 37,1 ± 5,9 Гр (р<0,05, по сравнению со СЛТ).

Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворительной переносимости методик хи-миолучевого лечения с различными режимами дробления ежедневной дозы облучения (1 Гр и 1,5 Гр; 1 Гр и 2 Гр) по показателю токсичности – частоте и степени тяжести мукозитов в полости рта и ротоглотке. Химиолучевая терапия в ре- жиме 1 Гр + 2 Гр сопровождается более высокой частотой тяжелых мукозитов III степени по сравнению со стандартным лучевым лечением и химиолучевой терапией с дроблением дозы облучения 1 Гр и 1,5 Гр, однако длительность перерыва, необходимого для регенерации слизистых оболочек, не превышает таковую при двух других способах лечения. К тому же при режиме облучения 1 Гр + 2 Гр за меньшее время до перерыва к первичной опухоли подводится большая СОД, чем в двух других лечебных группах, что усиливает лучевое повреждение опухоли и снижает риск репопуляции опухолевых клеток. Можно предположить более тесную корреляцию между ускоренным фракционированием дозы облучения (1 Гр + 2 Гр) и биологическими характеристиками опухоли, прежде всего, такими как репарация и репопуляция, что делает эту методику перспективной в плане практического применения. Однако такое предположение нуждается в морфологическом подтверждении.

Таким образом, одновременная химиолу-чевая терапия с неравномерным подведением ежедневной дозы облучения двумя способами – 1 Гр + 1,5 Гр и 1 Гр + 2 Гр с 4 – 6-часовым интервалом до суммарной очаговой дозы 60 Гр

Рис. 1. Степень тяжести мукозита при различных методах лечения (χ2, непараметрический критерий). Примечание: СЛТ – стандартная лучевая терапия, ХЛТ 1 и ХЛТ 2 – одновременная химиолучевая терапия с дроблением дозы 1 Гр + 1,5 Гр и 1 Гр + 2 Гр соответственно

Рис. 2. Величина СОД, подведенной к первичной опухоли до перерыва лечения при различных методах облучения. Примечание: СЛТ – стандартная лучевая терапия, ХЛТ 1 и ХЛТ 2 – одновременная химиолучевая терапия с дроблением дозы 1 Гр + 1,5 Гр и 1 Гр + 2 Гр соответственно

по критерию токсичности лечения мукозиту – удовлетворительно переносится больными. Все пациенты заканчивают запланированный курс радикального лечения. Однако выбор наиболее оптимальной из представленных лечебных методик по показателю «эффективность – токсичность» можно будет сделать после изучения отдаленных токсических осложнений, в частности анализа лучевых повреждений, а также по результатам лечения. Это будет предметом дальнейшего исследования.