Сравнительная оценка традиционных методов хирургического лечения вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической болезнью почек

Автор: Долидзе Д.Д., Лебединский И.Н., Слепухова Д.В., Кованцев С.Д., Лукин А.Ю., Оганян А.Р., Гоголошвили Д.Г.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Хирургическая эндокринология

Статья в выпуске: 4 (90), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Вторичный гиперпаратиреоз - одно из наиболее частых осложнений хронической болезни почек. При лечении пациентов с тяжелым гиперпаратиреозом отсутствует единое мнение в выборе хирургической тактики.Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность хирургического лечения больных с вторичным гиперпаратиреозом при применении традиционных способов операции.Материалы и методы. Ретроспективному анализу результатов лечения были подвергнуты данные медицинских историй болезни 85 пациентов с вторичным гиперпаратиреозом и хронической болезнью почек. Из них, в 58 случаях была выполнена субтотальная паратиреоиэктомия, в 27 - тотальная паратиреоидэктомия с аутотрансплантацией околощитовидных желез в мышцы предплечья. Произведена сравнительная оценка послеоперационных осложнений, изменения уровня паратгормона, частоты персистенция и рецидива заболевания в зависимости от типа вмешательства.Результаты. В 36,2 % наблюдений после перенесенной субтотальной паратиреоидэктомии уровень паратгормона не достигал рекомендуемых значений для диализных больных. У пациентов, которым была выполнена тотальная паратиреоиэктомия, чаще выявляли послеоперационную гипокальциемию (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Вторичный гиперпаратиреоз, хроническая болезнь почек, субтотальная паратиреоидэктомия, тотальная паратиреоидэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/142243810

IDR: 142243810 | УДК: 616.447-089.87 | DOI: 10.17238/2072-3180-2024-4-151-160

Текст научной статьи Сравнительная оценка традиционных методов хирургического лечения вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической болезнью почек

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) – эндокринопатия, в основе которой лежит избыточная продукция паратгормона (ПТГ) околощитовидными железами (ОЩЖ). Причиной усиленного синтеза ПТГ может являться дефицит витамина Д, синдром мальабсорбции, и наиболее частой причиной, хроническая почечная недостаточность (ХПН) [1]. Последняя представляет собой глобальную проблему всемирного здравоохранения с постоянно растущей заболеваемостью и высокой стоимостью лечения. ВГПТ – это одно из наиболее частых осложнений хронической болезни почек (ХБП) [2].

Согласно регистру ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association) распространенность ВГПТ в европейской популяции с критерием уровня ПТГ более 600 пг/мл составляет 14 % случаев [3]. По данным DOPPS, уровень ПТГ более 600 пг/мл зафиксирован в 18 % диализной популяции США [4]. Согласно исследованию Cozzolino M. с соавт. [5], наиболее часто уровень ПТГ более 600 пг/мл регистрировался в Российской Федерации – у 32 % наблюдаемых, и практически не встречался в Японии – отмечен у 1 % госпитализированных диализных пациентов.

На основании клинических рекомендаций первая линия лечения – консервативная терапия [1]. Несмотря на существующие лекарственные препараты у ряда пациентов при неэффективности медикаментозной терапии выполнение ПТЭ может быть единственным методом коррекции резистентного ГПТ.

При ВГПТ всегда происходит множественное поражение ОЩЖ. Хирургический метод предполагает выполнение следующих объемов хирургического вмешательства: субтотальной паратиреоидэктомии (СПТЭ), тотальной паратиреоидэктомии (ТПТЭ) с аутотрансплантацией (АТ) ткани ОЩЖ или без нее. Несмотря на существенный опыт, результаты хирургического лечения нельзя считать удовлетворительными.

В настоящее время не существует единого мнения о максимально эффективном объеме хирургического вмешательства, который позволил бы в значительной степени снизить процент осложнений, персистенции и рецидивов заболевания.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность хирургического лечения больных с ВГПТ при выполнении СПТЭ и ТПТЭ с АТ ОЩЖ в мышцы предплечья.

Материалы и методы

Результаты хирургического лечения основаны на анализе историй болезни 85 пациентов с ВГПТ, которые проходили амбулаторное и стационарное лечение в ГКБ им. С.П. Боткина, которым в период с 2011 по 2021 годы была выполнена хирургическая коррекция гиперпаратиреоза. У всех пациентов диагнозы установлены на основе комплексного клинико-инструментального обследования согласно клиническим рекомендациям. Всем наблюдаемым выполнены различные по объему традиционные хирургические вмешательства: СПТЭ и ТПТЭ с АТ ОЩЖ в мышцы предплечья. В послеоперационном периоде у всех больных определяли уровень ПТГ, общего и ионизированного кальция и фосфора, оценивали наличие клинической картины гипопаратиреоза. Пациентов осматривал оториноларинголог с проведением ларингоскопии для выявления пареза гортани.

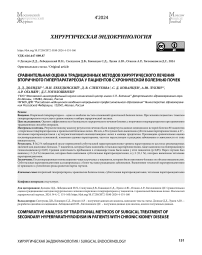

Все пациенты были распределены на 2 соответствующие группы согласно характеру выполненного хирургического пособия. Первая группа (I) включала пациентов, которым была выполнена СПТЭ. Во вторую (II) группу входили пациенты, при лечении которых выполнялась ТПТЭ с АТ ОЩЖ в мышцы предплечья (рис. 1).

Рис. 1. Характер выполненных операций у исследуемых пациентов

Fig. 1. The nature of the operations performed in the studied patients

Соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковым 1:1 – 47,1 % и 52,9 % соответственно. В возрастном диапазоне пациентов было широкое распределение – от 19 до 79 лет. Средний возраст женщин составил 49,9+12,8 лет, мужчин – 48,5+13,3 лет. Статистически значимой разницы между полом и возрастом не наблюдалось (p>0,05), данные представлены в таблице 1.

Возраст и пол пациентовAge and gender of patients

Таблица 1

Table 1

|

Пол Gender |

Молодой возраст (18 – 44 лет) Young age (18 – 44 years) |

Средний возраст (45 – 59 лет) Average age (45 – 59 years) |

Пожилой возраст (60 – 74 лет) Older age (60 – 74 years) |

Старческий возраст (75 – 90 лет) Old age (75 – 90 years) |

||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

Мужчины, n=40 Men, n=40 |

19 |

47,5 |

9 |

22,5 |

11 |

27,5 |

1 |

2,5 |

|

Женщины, n=45 Women, n=45 |

16 |

35,6 |

15 |

33,3 |

13 |

28,9 |

1 |

2,2 |

|

Всего, n=85 Total, n=85 |

35 |

41,2 |

24 |

28,2 |

24 |

28,2 |

2 |

2,4 |

|

р |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

||||

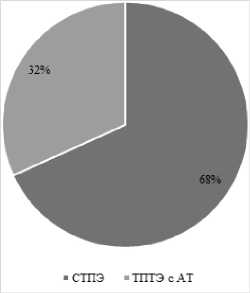

Основным заболеванием, которое привело к развитию ВГПТ у пациентов в данной группе, являлся хронический гломерулонефрит. Нозологическая структура основной патологии, приведшей к развитию терминальной стадии ХПН, представлена на рисунке 2.

Средняя продолжительность ЗПТ составила 4,4+4,1 года. В качестве метода ЗПТ у 9,4 % пациентов применяли перитони-альный диализ (ПД), у 90,6 % – программный гемодиализ (ПГД).

Таким образом, ПГД был гораздо более распространенным методом ЗПТ в исследуемой группе пациентов.

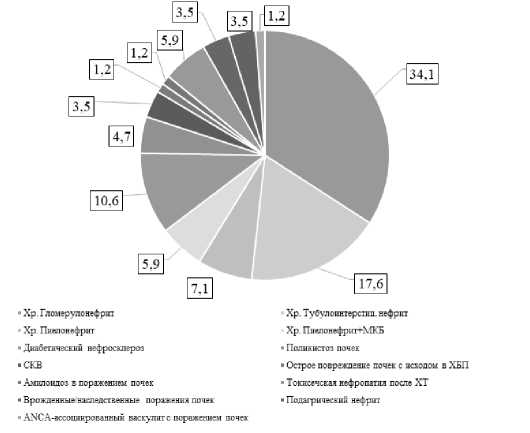

До операции пациенты чаще предъявляли жалобы на боли в костях и суставах. Из 85 пациентов жалоб, характерных для ВГПТ, не предъявляли 37 (43,5 %) пациентов. Жалобы и клинические проявления ВГПТ в исследуемой группе представлены на рисунке 3.

Рис. 2. Заболевание, которое привело к развитию терминальной ХПН у пациентов с ВГПТ

Fig. 2. A disease that led to the development of terminal chronic renal failure in patients with SHPT

арифметические значения, медианы и стандартные ошибки. Оценка статистической значимости выполнена по критериям t Стьюдента (при распределении, близком к нормальному). Для качественных показателей осуществлялся расчет критерия хи-квадрата (χ2). Для некатегоризированных данных рассчитаны частоты встречаемости. Статистически значимыми различия считали при величине р <0,05.

Результаты исследований

Согласно цели и задачам исследования, был проведен сравнительный анализ показателей пациентов двух групп. Все пациенты были оперированы под эндотрахеальным наркозом в соответствии с общепринятой методикой, используя традиционные доступы. В подавляющем большинстве случаев у исследуемых пациентов выполнялась СПТЭ (58 (68,2 %) пациентов), реже – ТПТЭ с АТ ОЩЖ в мышцы предплечья (27 (31,8 %) больных).

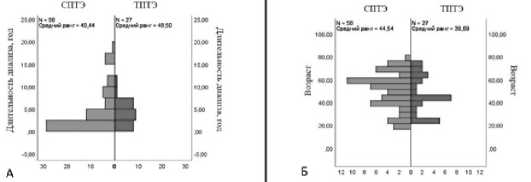

При проведении статистического анализа I и II группы были сопоставимы по полу, возрасту, продолжительности ЗПТ (p > 0,05). Рисунки 4А и 4Б подтверждают, что в исследуемой группе СПТЭ чаще проводилась пациентам более молодого возраста и с более низким стажем ЗПТ.

Рис. 3. Клинические проявления ВГПТ у пациентов

Fig. 3. Clinical manifestations of SHPT in patients

Всем исследуемых пациентам под эндотрахеальным наркозом выполнены традиционные хирургические вмешательства, с визуализацией и выделением возвратных гортанных нервов, без удаления ткани щитовидной железы. В ходе операций использовали электрохирургическую аппаратуру, а также ультразвуковую систему. Применяли аппарат для электрофизиологической идентификации возвратного гортанного нерва (ГН).

Для сравнительного анализа, оценки достоверности исследуемых обобщающих показателей применены традиционные методы параметрической и непараметрической статистики с проверкой нормальности частных распределений. Статистическая обработка фактического материала выполнена с применением пакета прикладных программ – Statistica 13.0 Inc. Для количественных данных рассчитаны 95 % доверительные интервалы, средние

Рис. 4. Сравнительная оценка пациентов в группах. А – длительность диализа, Б – возраст

Fig. 4. Comparative assessment of patients in groups. A – duration of dialysis, B – age

Проведенный статический анализ не показал значимого различия по полу и дооперационному уровню ПТГ у пациентов обеих групп (p>0,05). Это означает, что в данном исследовании эти факторы не играют роли в выборе между двумя объемами хирургического вмешательства.

Продолжительность стационарного лечения в I группе составила 11,2±4,9 койко-дней, во II группе – 15,7+3,8 койко-дней (p=0,047). Разница между этими группами является статистически значимой, что может быть связано с более длительным периодом восстановления кальциевого обмена.

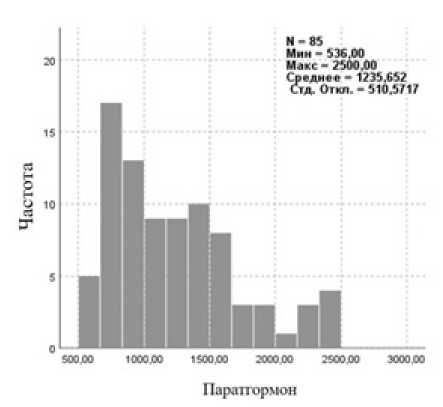

Исходный уровень ПТГ у пациентов варьировал в диапазоне от 536 до 2500 пг/мл. Медиана ПТГ составила 1243,6+510,6 пг/ мл (рис. 5).

Рис. 5. Уровень паратгормона в исследуемых группах

Fig. 5. Parathyroid hormone levels in the study groups

При сравнительном анализе статистически значимой разницы дооперационных значений минерального обмена в группах выявлено не было (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика минерально-костного обмена у пациентов I и II групп до оперативного лечения

Table 2

Characteristics of mineral-bone metabolism in patients of groups I and II before surgical treatment

|

Группы Groups |

Возраст, лет Age, years |

Уровень Р до операции, ммоль/л P level before surgery, mmol/l |

Уровень Са до операции, ммоль/л Ca level before surgery, mmol/l |

Уровень ПТГ до операции, пг/мл PTH level before surgery, pg/ml |

Длительность ЗПТ, мес. Duration of RRT, months |

|

I |

50,3+15,9 |

1,76+0,96 |

2,25+0,16 |

1240,9+541,3 |

52+48 |

|

II |

46,8+16,1 |

1,81+0,53 |

2,25+0,16 |

1224,2+446,8 |

50+27 |

|

p |

p > 0.05 |

p > 0.05 |

p > 0.05 |

p > 0.05 |

p > 0.05 |

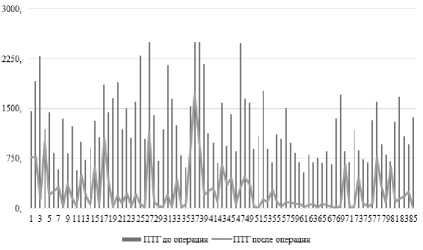

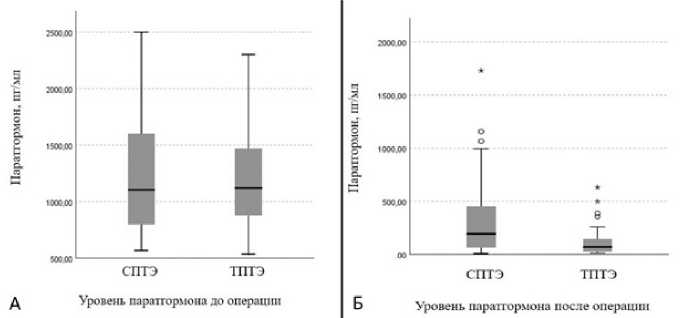

Оценка эффективности оперативного лечения проводилась путем сравнения до- и послеоперационных уровней ПТГ. Динамика уровня ПТГ представлена на рисунках 6 и 7.

Как видно из рисунка 6, во всех наблюдениях отмечено снижение уровня ПТГ в сравнении с исходными показателями. Однако не было обнаружено статистически значимых различий снижения уровня ПТГ в I и II группах (p > 0.05). При этом в 36,2 % (21 наблюдение) при выполнении СПТЭ уровень ПТГ после операции не достигал рекомендуемых значений для диализных больных, и был более 300 пг/мл. В среднем уровень ПТГ у исследуемых больных после операции снижался на 74 % (таблица 3).

Рис. 6. Динамика уровня паратгормона до и после операции

Fig. 6. Dynamics of parathyroid hormone levels before and after surgery

Рис. 7. Оценка уровня ПТГ. А до операции, Б – после операции

Fig. 7. Assessment of PTH levels. A – before surgery, B – after surgery

Также при сравнительном анализе выявлена взаимосвязь между возрастом пациентов и послеоперационным уровнем ПТГ (r=0,31; n=85; p<0,003): чем старше пациент, тем больше падает уровень ПТГ после операции (R2=0,1, F(1, 84)=9,2, p<0,003), (β = -0,32, p < 0,003 95%ДИ [–10,48; –2,18]).

Таблица 3

Сравнение уровня паратгормона у пациентов исследуемых групп

Table 3

Comparison of parathyroid hormone levels in patients of the study groups

|

Вид оперативного вмешательства Type of surgical intervention |

Средний уровень ПТГ до операции, пг/л Average PTH level before surgery, pg/l |

Средний уровень ПТГ 1 сутки, пг/л Average PTH level 1 day, pg/l |

Средний уровень ПТГ через 6–12 месяцев, пг/л Average PTH level after 6–12 months, pg/l |

Персистенция ВГПТ Persistence of SHPT |

Рецидив ВГПТ Recurrence of SHPT |

|

СПТЭ SPTX |

1122,6+662,5 |

316,2+358,5 |

422,15+234,1 |

5/58 (8,6%) |

7/58 (12,07%) |

|

TПТЭ+AT TPTX+AT |

1086,0+498,1 |

252,34+221,1 |

373,84+160,7 |

0/27 (0%) |

2/27 (7,4%) |

|

p |

p > 0,05 |

p < 0,05 |

p > 0,05 |

p > 0,05 |

p > 0,05 |

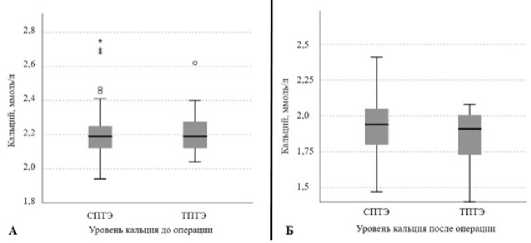

Во всех 85 (100 %) наблюдениях отмечено снижение кальция ниже исходных значений. В среднем уровень общего кальция снизился с 2,24+0,3 ммоль/л до 1,89+0,2 ммоль/л (p= 0,056) (рис. 8).

Как видно из представленных рисунков, уровень кальция у пациентов, которым была выполнена ТПТЭ с АТ, был ниже, чем после выполненной СПТЭ. Уровень кальция после ТПТЭ находился в диапазоне от 1,4 до 2,1 ммоль/л, что ниже рекомендуемых значений для диализных пациентов. У 19 (70,4 %) оперированных пациентов II группы гипокальциемия сопровождалась клиническими проявлениями в виде парестезий и требовала продолжительного лечения препаратами глюконата кальция и альфакальцидолом. Пациенты I группы реже испытывали клинические проявления парестезий. Они зафиксированы у 21 (24,7 %) пациента.

Частота специфических послеоперационных осложнений у исследуемых пациентов составила 23,5 % (20 наблюдений): у 5 (5,9 %) пациентов по данным ларингоскопии выявлен односторонний парез гортани, у 9 (10,5 %) – гематома в области шеи, которая не потребовала повторного оперативного вмешательства, у 6 (7,1 %) – инфильтрат в области аутотрансплантированного фрагмента ОЩЖ на предплечье. Зависимость осложнений от объема операций представлена в таблице 4.

Рис. 8. Оценка уровня кальция. А – до операции, Б – после операции

Fig. 8. Calcium level assessment. A – before surgery, B – after surgery

Таблица 4

Частота осложнений в зависимости от объема вмешательства

Table 4

Frequency of complications depending on the volume of intervention

|

Вид осложнений Type of complications |

I группа Group I |

II группа Group II |

|

Односторонний парез гортани Unilateral laryngeal paresis |

2 (3,4 %) |

3 (11,1 %) |

|

Гематома в области операции (шея) без повторного вмешательства Hematoma in the area of surgery (neck) without re-intervention |

5 (8,6 %) |

4 (14,8 %) |

|

Инфильтрат в области операции (предплечье) без повторного вмешательства Infiltration in the area of surgery (forearm) without re-intervention |

6 (22,2 %) |

|

|

Общее число осложнений Total number of complications |

10/58 (17,2 %) |

13/27 (48,1 %) |

Анализ результатов показывает, что чаще осложнения регистрировались у пациентов с большим объемом оперативного лечения. Статистически значимых отличий по отдельным параметрам зафиксировано не было (p > 0,05).

Следует отметить, что при анализе гистологических заключений у исследуемых пациентов аденомы ОЩЖ были выявлены в 66 (77,4 %) наблюдениях, диффузно-узловая гиперплазия – у 12 (14,1 %), узловая гиперплазия – у 7 (8,2 %).

Отдаленные результаты лечения были прослежены в сроки до 54 месяцев. В I группе частота персистирующего течения ГПТ составила 8,6 % (5 больных). Во II группе персистенции ГПТ зафиксировано не было.

Рецидив заболевания был зафиксирован в период от 7 до 18 месяцев у 9 (10,6 %) пациентов. Из них, в I группе у 7 (77,8 %) больных, во II группе – у 2 (22,2 %). Этим больным была начата консервативная терапия, без должного эффекта. В связи с этим им были проведены повторные оперативные вмешательства.

Стойкий гипопаратиреоз с уровнем ПТГ ниже 100 пг/ мл после операции через 12 месяцев отмечался у 21 (24,7%) пациента. У 8 (38,1 %) больных I группы, у 13 (61,9 %) больных II группы. Гипокальциемия через 12 месяцев отмечалась у 29 (34,1 %) больных (у 15 (51,7 %) в I группе, у 14 (48,8 %) во II группе).

Обсуждение

В литературе продолжаются дискуссии, касающиеся повышения безопасности и качества хирургического вмешательства при ВГПТ.

Richards M.L. с соавт. [6] отмечают, что количество рецидивов ГПТ у пациентов после СПТЭ (42 %) было больше по сравнению с ТПТЭ с АТ (34 %) [6]. В 2017 году Li C. с со-авт. [7] провели систематический анализ 17 исследований, с общим количеством больных 1108. Авторы пришли к выводу, что существенных различий в результатах хирургического лечения между ТПТЭ с АТ и ТПТЭ без АТ нет [7]. Исследование, проведенное Anderson K. С соавт. [8] в 2017 году, продемонстрировало схожие результаты для СПТЭ и ТПТЭ с АТ.

Щеголев А.А. с соавт. [9] предпочтительным объемом операции у больных с ХБП и ВГПТ считают выполнение ТПТЭ с АТ фрагментов ОЩЖ в предплечье. Ильичева Е.А. с соавт. [10] считают наиболее оправданным в отношении профилактики развития персистенции и рецидива ГПТ выполнение ТПТЭ с удалением клетчатки шеи, верхнего средостения и резекцией верхних рогов тимуса.

После ПТЭ могут возникать различные осложнения: кровотечение в зоне операции, инфицирование раны и парез гортани. Отдельно стоит отметить развитие адинамической болезни костей, которая развивается на фоне стойкого послеоперационного гипопаратиреоза. Частота кровотечения в 1-ые сутки после операции встречается у 0,07 – 5 % пациентов [7, 11], парез гортани – у 2,5–4,9 %, раневая инфекция – у 5,2 % наблюдаемых [7, 11–12]. Согласно зарубежным сведениям, частота развития послеоперационного гипопаратиреоза составляет 33,9 % после ТПТЭ без АТ, 13,5 % после ТПТЭ с АТ, и 10,3 % после СПТЭ [13, 14]. Синдром «голодных костей» связан с гипокальциемией вследствие снижения уровня ПТГ из-за беспрепятственного захвата минералов остеобластами. Он встречается у 95 % пациентов [15] и является самым частым осложнением после ПТЭ.

Таким образом, остается нерешенным ряд задач, касающихся лечения пациентов с ВГПТ, таких как выполнение хирургического вмешательства радикально и безопасно для пациента, профилактика стойкого гипопаратиреоза, особенно после трансплантации ОЩЖ.

Заключение

Проведенное нами исследование результатов лечения пациентов с ВГПТ показало схожую картину с общемировыми данными по частоте персистенции и рецидивов ГПТ. Применяемые на сегодняшний день традиционные способы операций в объеме СПТЭ и ТПТЭ с АТ ОЩЖ в мышцы предплечья могут использоваться для лечения больных с ВГПТ. Однако выше указанные методы ПТЭ с различными объемами вмешательства имеют ряд недостатков. В частности, ТПТЭ ассоциируется с более высокой частотой послеоперационных осложнений в сравнении с СПТЭ, в то время как последняя повышает риск развития персистенции и рецидива патологического процесса. Таким образом, существует острая необходимость усовершенствования предложенных методик с целью обеспечения более высокого профиля безопасности оперативного пособия при сохранении его радикальности.

Список литературы Сравнительная оценка традиционных методов хирургического лечения вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической болезнью почек

- Хроническая болезнь почек (ХБП) [Электронный ресурс] / Министерство здравоохранения Российской Федерации: Рубрикатор клинических рекомендаций. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/469_2, свободный.

- Bozic M., Diaz-Tocados J.M., Bermudez-Lopez M. et al. Independent effects of secondary hyperparathyroidism and hyperphosphataemia on chronic kidney disease progression and cardiovascular events: an analysis from the NEFRONA cohort. Nephrol. Dial. Transplant. 2022, Mar; № 25, vol. 37(4), рр. 663-672. https://doi.org/10.1093/ndt/gfab184

- Boenink R., Astley M., Huijben J.A. et al. The ERA Registry Annual Report 2019: summary and age comparisons. Clin. Kidney J., 2021, vol. 15(3), рр. 452-472. https://doi.org/10.1093/ckj/sfab273

- Stirnadel-Farrant H.A., Karaboyas A., Cizman B. et al. Cardiovascular event rates among hemodialysis patients across geographical regions - A snapshot from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Kidney Int. Rep., 2019, vol. 4(6), рр. 864-872. https://doi.org/10.1016/j.ekir.2019.03.016

- Cozzolino M., Shilov E., Li Z. et al. Pattern of Laboratory Parameters and Management of Secondary Hyperparathyroidism in Countries of Europe, Asia, the Middle East, and North America. Adv. Ther., 2020, Jun; vol. 37(6), рр. 2748-2762. https://doi.org/10.1007/s12325-020-01359-1

- Richards M.L., Wormuth J., Bingener J., Sirinek K. Parathyroidectomy in secondary hyperparathyroidism: Is there an optimal operative management? Surgery, 2006, Feb; № 139(2), рр. 174-180. https://doi.org/10.1016/j.surg.2005.08.036

- Liu M.E., Qiu N.C., Zha S.L. et al. To assess the effects of parathyroidectomy (TPTX versus TPTX+AT) for secondary hyperparathyroidism in chronic renal failure: A systematic review and meta-analysis. Int. J. Surg., 2017, Aug; vol. 44, рр. 353-362. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2017.06.029

- Anderson K., Ruel E., Adam M.A. et al. Subtotal vs. total parathyroidectomy with autotransplantation for patients with renal hyperparathyroidism have similar outcomes. Am. J. Surg., 2017, vol. 214, рр. 914-919. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2017.07.018

- Щеголев А.А., Ларин А.А., Когут О.Б. Гиперфункция аутотрансплантата паращитовидной железы после тотальной паратиреоидэктомии при вторичном гиперпаратиреозе (клиническое наблюдение). Земский врач, 2013. № 2(19). С. 46-48.

- Ильичева Е.А., Булгатов Д.А., Жаркая А.В. Результаты хирургического лечения уремического гиперпаратиреоза (анализ 67 наблюдений). Acta Biomedica Scientifica, 2018. Т. 3. № 2. С. 85-90. https://doi.org/10.29413/ABS.2018-3.2.15

- Edafe O., Cochrane E., Balasubramanian S.P. Reoperation for Bleeding After Thyroid and Parathyroid Surgery: Incidence, Risk Factors, Prevention, and Management. World J. Surg., 2020, Apr; Vol. 44(4), рр. 1156-1162. https://doi.org/10.1007/s00268-019-05322-2

- Zhao S., Gan W., Xie W. A single-center experience of parathyroidectomy in 1500 cases for secondary hyperparathyroidism: a retrospective study. Ren. Fail., 2022, Dec; vol. 44(1), рр. 23-29. https://doi.org/10.1080/0886022X.2021.2016445

- Schlosser K., Bartsch D.K., Diener M.K. et al. Total parathyroidectomy with routine thymectomy and autotransplantation versus total parathyroidectomy alone for secondary hyperparathyroidism: results of a nonconfirmatory multicenter prospective randomized controlled pilot trial. Ann. Surg., 2016, Nov; vol. 264(5), рр. 745-753. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001875

- Rocha L.A.D., Neves M.C.D., Montenegro F.L.M. Parathyroidectomy in chronic kidney disease. J Bras Nefrol., 2021, Dec 3; № 43 (4 Suppl 1), рр. 669-673. https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2021-S112

- Kritmetapak K., Kongpetch S., Chotmongkol W., Raruenrom Y., Sangkhamanon S., Pongchaiyakul C. Incidence of and risk factors for postparathyroidectomy hungry bone syndrome in patients with secondary hyperparathyroidism. Ren Fail., 2020, Nov; № 42(1), рр. 1118-1126. https://doi.org/10.1080/0886022X.2020.1841655