Сравнительная продуктивность яровой пшеницы в повторных посевах в южной лесостепи Западной Сибири

Автор: Юшкевич Леонид Витальевич, Щитов Александр Григорьевич, Ершов Василий Леонидович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучение продуктивности повторных посевов яровой мягкой пшеницы среднераннеспелого биотипа проведено в длительном стационарном зернопаровом севообороте с чередованием культур: чистый пар - пшеница - пшеница - пшеница - ячмень. Сравнивались агротехнологии выращивания яровой пшеницы в севообороте при различных системах обработки почвы и применении средств химизации. Установлена четкая закономерность: без использования средств химизации снижается урожайность зерна при удале- нии пшеницы от пара с 2,17 до 1,11 т/га, или на 48,8 %. При комплексном применении средств химиза- ции в сравнении с контролем (без химизации) урожайность пшеницы в севообороте в среднем повыша- ется в 2,2 раза, но в повторных посевах также уступает паровому предшественнику на 39,0 %. Даже при комплексной химизации урожайность зерна при комбинированной системе обработки превышает вари- ант с минимальной обработкой на 0,47 т/га (21,2 %). Доминирующим фактором, влияющим на урожай- ность зерна яровой пшеницы, являются средства химизации - 30,6 %, вклад предшественника - 22,0 %; погодные условия - 13,3 % и система обработки почвы - менее 10 %.

Яровая пшеница, предшественник, повторный посев, система обработки почвы, средства химизации, агрофитоценоз, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/142199189

IDR: 142199189 | УДК: 631.58:633.1163219:631.559(571.1)

Текст научной статьи Сравнительная продуктивность яровой пшеницы в повторных посевах в южной лесостепи Западной Сибири

Масличный подсолнечник как полевая культура возник и сформировался в середине XVIII в. на территории современного центра европейской части России. Из образцов слабо-окультуренного крестьянского подсолнечника в результате огромной целенаправленной работы школы академика В.С. Пустовойта создан практически новый тип высококультурного растения [1]. У современных сортов и гибридов подсолнечника –широкий ассортимент генотипов разного хозяйственного назначения (высокомасличные, кондитерские, высокоолеиновые, силосные, устойчивые к гидролитическому распаду масла).

Подсолнечник ( Helianthus annuus L.) – одно из красивейших растений на Земле и по праву называется «цветком Солнца». Его относят к такому типу технических культур, у которых все части растения могут быть использованы в качестве сырья для тех или иных отраслей промышленности – масложировой, пищевой, химической, фармацевтической, лакокрасочной, мыловаренной и других. Жмых и шрот подсолнечника, получаемые из семян после отделения масла, а также его измельченные корзинки – ценный высокобелковый корм для животных. Подсолнечник широко используют как силосную культуру. Он хороший предшественник для многих сельскохозяйственных культур, так как обогащает почву органическим веществом, улучшает её водно-физические свойства, фитосанитарное состояние и предотвращает развитие водной и ветровой эрозии. Подсолнечник – хороший медонос, способный дать за период цветения 25–30 кг меда с гектара [2].

Востребованность семян подсолнечника на мировом и отечественном рынках является сильнейшим стимулом для увеличения объемов его производства и повышения качества получаемой продукции. В настоящее время мировая площадь его посевов – 17–18 млн га, а в Российской Федерации – около 7 млн га, сохраняется устойчивая тенденция увеличения посевных площадей [3]. В Сибирском федеральном округе посевные площади подсолнечника составляют около 600 тыс. га. Из них 85–90 % сосредоточены в Алтайском крае, остальные – в Омской и Новосибирской областях.

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в 2015 г., зарегистрировано 810 сортов, гибридов и линий подсолнечника , из которых 21 (18 сортов, 1 гибрид и 2 линии) – крупноплодные. В Западно-Сибирском регионе допуск к использованию получен для 34 сортообразцов, из них 5 – крупноплодные [4].

Интересовались подсолнечником в Сибири еще в период коллективизации, среди созданных местных сортов подсолнечника: Омский скороспелый (1929), Масличный ИСХ-4 (1939), Пионер Сибири (1943), Скороспелый прямостоячий (1943), Иркутский (1945), Барна-ульский-2151 (1945) и другие, не нашедшие широкого применения в производстве из-за низкой продуктивности а главное – из-за продолжительного вегетационного периода. Ситуация значительно изменилась с районированием в 1961 г. сорта Енисей, находящегося до настоящего времени в производстве [5]. Сорт послужил исходным материалом для создания первого на Сибирской опытной станции Всероссийского НИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта сорта подсолнечника Сибирский-91.

Селекционная работа по подсолнечнику на станции ведется с 1961 г. За этот период созданы и включены в Государственный реестр селекционных достижений шесть сортов подсолнечника двух направлений использования, трех групп спелости. Высокомасличные сорта: очень ранние – Сибирский-91 (1993), Сибирский-97 (2000), Иртыш (2003); раннеспелый Вектор (2014). Крупноплодные сорта: среднеспелый Баловень (2010) и раннеспелый Сибирский-12 (2015). С 2013 г. государственное испытание проходит раннеспелый продуктивный сорт Варяг, а в 2015 г. передан новый раннеспелый высокомасличный сорт Успех.

Наибольшее распространение в производстве получил сорт Иртыш. С 2003 г. он допущен к использованию в Западно-Сибирском регионе, а с 2007 г. – в Уральском. В Омской области сорт Иртыш рекомендуется для возделывания во всех сельскохозяйственных зонах. Создан он из сорта Родник на фоне искусственно укороченного светового дня методом многократного индивидуального отбора скороспелых биотипов с оценкой их по потомству и направленным переопылением лучших номеров при свободном цветении. Коммерческая ценность сорта Иртыш заключается в скороспелости (от всходов до физиологического созревания – 83–95 сут, от всходов до хозяйственной спелости – 100–107 сут), возможности успешно вызревать без применения десикации в Сибирском и Уральском регионах. Сорт высокомасличный (52–55 %), способный ежегодно обеспечивать высокую урожайность семянок (более 2,5 т/га) и сбор масла (более 1000 кг/га); технологичный – хорошо выровнен по высоте, срокам цветения и созревания. Обладает генетической устойчивостью к ложной мучнистой росе и подсолнечной моли.

На современном этапе исследований Сибирской опытной станции ВНИИМК селекционная программа по подсолнечнику включает создание скороспелых, высокопродуктивных сортов масличного типа и раннеспелых крупноплодных сортов кондитерского типа, устойчивых к ложной мучнистой росе. В результате целенаправленной работы на скороспелость на опытной станции создан перспективный селекционный материал, накоплен определенный опыт в методике работы по сокращению вегетационного периода. Для получения скороспелых форм подсолнечника используются методы межсортовой гибридизации, внутрисортового отбора и инбридинга. Высокую эффективность показало сочетание массового и индивидуального отборов. При создании сложных межсортовых популяций для повышения уровня гетерозиготности подбирают лучшие сорта отечественной селекции, различающиеся экологическим и генетическим происхождением.

В селекции подсолнечника перспективно направление создания крупноплодных сортов кондитерского назначения. У семянок этого типа высокое содержание белка и витамина Е. Благодаря высокой массе 1000 семянок, хорошей выполненности, пониженной масличности и легкости отделения лузги их с успехом можно использовать в качестве заменителя дорогостоящих арахиса, кунжута и орехов. В настоящее время семянки крупноплодных сортов подсолнечника – ценное на мировом рынке сырье. Существует стабильный спрос как на обрушенные, так и на целые семянки крупноплодного подсолнечника не только в США, западноевропейских странах, Аргентине и Китае, но и в Российской Федерации и странах СНГ. Лидеры по экспорту – США, Китай, Аргентина и Венгрия, а крупнейшие импортеры – Германия и Испания. В США, странах Западной Европы и Турции предпочтение отдается белым семянкам с серыми полосками, а в России и странах Восточной Европы – темным семянкам. Сейчас это широкий и динамично развивающийся рынок [6].

Новое направление в селекции подсолнечника – создание генотипов с измененным жирнокислотным составом масла, в частности – с повышенным (более 70 %) содержанием олеиновой кислоты. Широкое возделывание высокоолеиновых сортов и гибридов подсолнечника позволит отказаться от импорта дорогостоящего оливкового масла и полноценно его заменить в масложировой, консервной и медицинской промышленностях [7]. Селекционная работа по созданию высокоолеиновых сортов подсолнечника в Сибирской опытной станции ВНИИМК проводится с 2007 г.

Наиболее эффективный путь повышения урожайности подсолнечника – внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов и гибридов, хорошо адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям. В связи с тем что селекционеры каждый год рекомендуют все новые и новые сорта подсолнечника, важно выбрать лучшие на основе оценки продолжительности вегетационного периода, урожайности, масличности и других признаков. Для каждого нового генотипа нужна определенная экологическая ниша, в которой возможна его высокая продуктивность, физиологическая стабильность и качество урожая.

Ежегодно на полях Сибирской опытной станции ВНИИМК по государственному заданию проводится экологическое испытание сортов подсолнечника селекции различных научно- исследовательских учреждений нашей страны. Целью работы является получение экспериментальных данных для принятия решения о зонах возделывания новых генотипов.

Объекты и методы

Исследования проведены в 2014–2015 гг. в зоне южной лесостепи на селекционном поле Сибирской опытной станции ВНИИМК, г. Исилькуль, Омской области. Объектом изучения были 13 сортов подсолнечника селекции шести научных учреждений: ВНИИМК (ВНИИМК-100, Орешек, Бузулук, Круиз), Сибирская ОС ВНИИМК (Иртыш, Сибирский-97, Вектор, Си-бирский-12), Армавирская ОС ВНИИМК (Фотон, Крепыш), Богучарская селекционносеменоводческая фирма ВНИИМК (Посейдон-625), Алтайский НИИСХ (Кулундинский-1), НИИСХ Юго-Востока (Скороспелый-87).

Закладка питомников, все наблюдения и учеты в течение вегетационного периода проведены в соответствии с методикой, разработанной во ВНИИМК для конкурсного сортоиспытания подсолнечника. Площадь питания растений – 70 х 35 см, учетная площадь делянки ‒ 22,54 м2. Повторность опыта – трехкратная.

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, тяжелосуглинистый, средняя мощность гумусового горизонта – 43 см. Обеспеченность подвижными формами фосфора (20 мг/100 г почвы) – высокая, калия (34 мг/100 г почвы) – очень высокая, рН 6,75, с глубиной подщелачивается – рН 8,45. По агрофизическим и агрохимическим свойствам почва благоприятна для выращивания подсолнечника.

Погодные условия в годы исследований в целом были благоприятными для роста и развития подсолнечника. В течение вегетационных периодов наблюдался избыток влаги в почве при температуре воздуха ниже средней многолетней нормы (ГТК 1,01 – в 2014 г., 1,35 – в 2015 г.).

Подсолнечник в опыте возделывали по адаптивной технологии, разработанной Сибирской опытной станцией ВНИИМК для условий южной лесостепи Западной Сибири. Предшественник в севообороте – черный пар. Подготовка почвы: ранневесеннее боронование, предпосевная культивация и прикатывание. Под культивацию был внесен почвенный гербицид «тре-флан» 25 % кэ (4 л/га) для борьбы со злаковыми и некоторыми двудольными сорняками. Срок посева – конец второй – начало третьей декады мая, когда температура почвы на глубине 10 см достигала 10–12 ºС. Уборку осуществляли при достижении хозяйственной спелости, при влажности семян 12–14 %. Урожайные данные приведены к 100 %-ной частоте и 10 %-ной влажности. Масличность семян определяли методом ядерно-магнитного резонанса на ЯМР-анализаторе АМВ-1006 М по ГОСТу Р 8.620–2006.

Результаты исследований

Изучаемые сорта подсолнечника были трех селекционных направлений – масличные, крупноплодные и высокоолеиновый. Предпринятые в течение 2012–2013 гг. попытки изучить сорт Белоснежный (единственный в стране сорт силосного направления) не имели успеха. При продолжительности периода от всходов до цветения более 100 сут сорт не достиг даже физиологического созревания, получить его семена в условиях Омской области оказалось практически невозможно. Условно сорта были разделены на 5 групп спелости: очень ранние, раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые и очень поздние (таблица).

Самый короткий вегетационный период (от всходов до физиологического созревания) наблюдался у сортов сибирской селекции (90 и 93 сут), а самый продолжительный – у сортов, созданных на юге (121 и 125 сут). Для условий Западной Сибири сорта подсолнечника должны иметь вегетационный период, который позволит гарантированно вызревать в любой экстремальный год. Являясь растением короткого дня, подсолнечник с продвижением на север замедляет развитие. Раннеспелые и скороспелые сорта, созданные на юге, с продвижением их в северо-западные и северо-восточные районы увеличивают вегетационный период.

Нами установлено, что среди сортов масличной группы сорта селекции Сибирской опытной станции ВНИИМК выделяются высоким (более 52 %) содержанием масла в семенах. Самая высокая масличность семян (54,8 %) отмечена у сорта Вектор. Сорта Фотон, Сибирский-97 и Вектор показали высокую продуктивность: урожайность семян – 2,85–3,02 т/га, сбор масла – 1314–1441 кг/га. К крупноплодной группе принадлежат три сорта – Сибирский-12, Посейдон-625 и Орешек; отличаются от сортов масличного направления большой массой 1000 семянок (80,2–86,5 г) и повышенной лузжистостью (24,2–27,4 %). Для крупноплодных сортов кондитерского типа характерна невысокая масличность семянок (48,7–49,3 %). Это высокопродуктивные сорта с урожайностью семян 3,08–3,18 т/га и сбором масла 1350–1408 кг/га. Сорт Сибирский-12 выделяется более коротким (на 13 сут) периодом от всходов до физиологического созревания, это очень важно для суровых сибирских условий.

Хозяйственная характеристика сортов подсолнечника экологического сортоиспытания (среднее за 2014–2015 гг.)

|

Сорт |

Вегетационый период, сут |

Высота растения, см |

Масса 1000 семянок, г |

Урожайность семян, т/га |

Маслич-ность, % |

Сбор масла, кг/га |

|

Очень ранние |

||||||

|

Иртыш (1)* |

90 |

129 |

66,7 |

2,78 |

52,6 |

1327 |

|

Сибирский-97 (2) |

93 |

135 |

64,8 |

2,98 |

53,3 |

1441 |

|

Раннеспелые |

||||||

|

Кулундинский-1 (5) |

97 |

155 |

77,7 |

2,82 |

46,8 |

1191 |

|

Вектор (3) |

98 |

151 |

57,6 |

2,85 |

54,8 |

1405 |

|

ВНИИМК-100 (7) |

99 |

150 |

56,2 |

2,58 |

51,0 |

1187 |

|

Сибирский-12 (4) |

100 |

170 |

80,2 |

3,12 |

49,3 |

1389 |

|

Среднеспелые |

||||||

|

Скороспелый-87 (6) |

105 |

146 |

77,1 |

2,92 |

48,7 |

1276 |

|

Фотон (12) |

110 |

171 |

63,4 |

3,02 |

48,6 |

1314 |

|

Позднеспелые |

||||||

|

Орешек (8) |

113 |

186 |

81,3 |

3,18 |

48,9 |

1408 |

|

Посейдон-625 (11) |

113 |

172 |

86,5 |

3,08 |

48,7 |

1350 |

|

Бузулук (9) |

114 |

182 |

50,0 |

2,53 |

51,7 |

1180 |

|

Очень поздние |

||||||

|

Крепыш (13) |

121 |

187 |

58,0 |

2,60 |

49,8 |

1167 |

|

Круиз (Ol) (10) |

125 |

198 |

51,0 |

1,81 |

49,0 |

803 |

|

НСР 05 |

– |

– |

– |

0,22 |

– |

105 |

*Номер сорта на рис. 2.

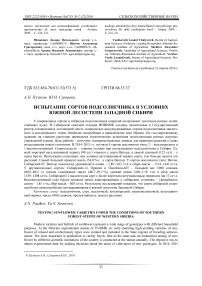

Высокоолеиновый сорт Круиз оказался менее приспособленным к условиям южной лесостепи Западной Сибири. По результатам сортоиспытания установлено: у сорта Круиз самый продолжительный вегетационный период (125 сут), наибольшая высота растений (198 см), мелкие (масса 1000 семянок – 51 г) и менее выполненные семянки, наименьшая урожайность семян (1,81 т/га) и сбор масла (803 кг/га). Из вышеперечисленных сортов подсолнечника, созданных в разных регионах страны, наибольший интерес для Сибири представляют сорта с коротким вегетационным периодом, способные ежегодно обеспечивать стабильно высокую продуктивность (рис. 1).

вегетационный период —♦— урожайность семянок

Рис. 1. Вегетационный период и урожайность семянок сортов подсолнечника селекции разных НИУ: 1–4 – Сибирская ОС ВНИИМК; 5 – Алтайский НИИСХ; 6 – НИИСХ Юго-Востока; 7–10 – ВНИИМК; 11 – Богучарская селекционно-семеноводческая фирма ВНИИМК; 12–13 – Армавирская ОС ВНИИМК

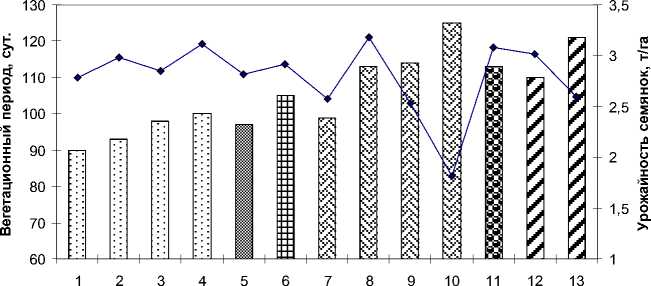

Однако интродуцированные сорта, такие как высокоолеиновый сорт Круиз, представляют большой интерес для сибирской селекции в качестве источника § новых селекционных признаков. Что s касается биометрических характеристик, у изучаемых сортов подсолнечника про- Я слежена тенденция: чем продолжительнее их вегетационный период, тем м больше высота растений (таблица, рис. 2). Диаметр корзинки колебался незначительно и составил 21–24 см.

Заключение

Результаты проведенных исследо ваний показали, что сорта селекции Сибирской опытной станции ВНИИМК более адаптированы к условиям южной лесостепи Западной Сибири. Прежде всего, у них более короткий вегетационный период, а это во многих случаях позволяет отказаться от дорогостоящей десикации посевов. Они менее высокорослые (т. е. технологичные), с высоким содержанием масла в семянках, высокой урожайностью (более 2,7 т/га) и сбором масла (более 1300 кг/га). Для получения качественного сырья кондитерской промышленности в Сибирском регионе рекомендуем возделывать сорт Сибирский-12. Благодаря усилиям отечественных селекционеров созданы сорта подсолнечника (Кулундинский-1, Фотон, ВНИИМК-100, Скороспелый-87), способные в условиях южной лесостепи Западной Сибири вызревать и показывать хорошую семенную продуктивность. Высоко-олеиновый сорт Круиз менее приспособлен к сибирским условиям – очень позднеспелый, высокорослый, с низкой продуктивностью.

Список литературы Сравнительная продуктивность яровой пшеницы в повторных посевах в южной лесостепи Западной Сибири

- Неклюдов, А.Ф. Севооборот -основа урожая/А.Ф. Неклюдов. -Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1990. -128 с.

- Неклюдов, А.Ф. Эффективность полевых севооборотов в Западной Сибири/А.Ф. Неклюдов, А.А. Шмаков//Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти уральских ученых Н.А. Иванова, В.Ф. Трушина, С.А. Чазова: сб. науч. тр. -Екатеринбург: УрГСХА, 2001. -Т. 1. -С. 3-18.

- Сулейменов, М.К. О теории и практике севооборотов в северном Казахстане/М.К. Сулейменов//Земледелие, 1988. -№ 9. -С. 3-5.

- Сулейменов, М.К. Сеять нельзя паровать: сб. ст./М.К. Сулейменов. -Алмааты, 2006. -220 с.

- Власенко, А.Н. Проблемы и перспективы разработки и освоения технологии «No-Till» на черноземах лесостепи Западной Сибири/А.Н. Власенко, Н.Г. Власенко, А.А. Коротких//Достижения науки и техники АПК. -2013. -№ 9. -С. 16-19.

- Каскарбаев, Ж.А. Плодосмен -как одно из направлений расширения потенциала растениеводства Казахстана/Ж.А. Каскарбаев//No-Till и плодосмен -основа аграрной политики поддержки ресурсосберегающего земледелия для интенсификации устойчивого производства: сб. докл. междунар. конф. -Астана, 2009. -С. 224-231.