Сравнительная термобиологическая характеристика обыкновенного ужа Natrix natrix Linnaeus, 1758 из Камского Предуралья и Среднего Поволжья

Автор: Литвинов Н.А., Ганщук С.В., Четанов Н.А.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Биохимия и физиология человека и животных

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье дается сравнительная характеристика микроклиматических условий обитания и термобиологии обыкновенного ужа двух удаленных друг от друга популяций - Среднего Поволжья и Камского Предуралья. Рассматриваются термоэкологические и термофизиологические параметры и влияние разных компонентов солнечной радиации на температуру тела животного.

Короткий адрес: https://sciup.org/14719495

IDR: 14719495

Текст научной статьи Сравнительная термобиологическая характеристика обыкновенного ужа Natrix natrix Linnaeus, 1758 из Камского Предуралья и Среднего Поволжья

В статье дается сравнительная характеристика микроклиматических условий обитания и термобиологии обыкновенного ужа двух удаленных друг от друга популяций -Среднего Поволжья и Камского Предуралья. Рассматриваются термоэкологические и термофизиологические параметры и влияние разных компонентов солнечной радиации на температуру тела животного.

Обыкновенный уж — широкоареальный вид, обычный как в Камском Предура-лье, так и в Среднем Поволжье. Его наиболее характерной биологической особенностью является сезонная смена биотопов — осеннего и весеннего вблизи зимовальных убежищ на летний возле водоемов. Данный признак влияет на микроклиматические предпочтения ужа и, таким образом, на его термо биологическую характеристику. Изучение сходства и различий этих характеристик вблизи северной границы ареала в Камском Предуралье по сравнению с внутренней его частью в Среднем Поволжье явилось основной задачей нашего исследования.

В последние годы физиологическая экология обыкновенного ужа в Волжском бассейне довольно хорошо изучена. Есть подробное описание микроклиматических условий его обитания, динамики температуры тела и внешних температур, влияния сол нечной радиации на микробиотопы, морфологии крови, электрической активности сердца в режиме переменных температур [1-9].

Материал и методика. Исследования для сравнительного анализа микроклиматических условий обитания и температуры тела обыкновенных ужей были проведены в 2003 — 2009 гг. в Пермском крае, Самарской, Ульяновской областях и в Республике Татарстан. Так как ужи в Среднем Поволжье исследовались только весной, из большого числа измерений на территории Предуралья мы выбрали только весенние. Объем выборки из Камского Предуралья составил 323 особи, из Среднего Поволжья — 76.

Участки спектра солнечной радиации, такие как освещенность и ультрафиолетовое излучение, регистрировались прибором *ТКА-ПКМ» — люксметром и УФ-радио-метром, относительная мощность теплового потока — измерителем плотности теплового потока ИПП-2, относительная влажность приземного воздуха — портативным измерителем Hygrocheck и комплексным измерителем влажности и температуры ИВТМ-7. Температуру тела измеряли точечным термисторным датчиком. Долговременные измерения температуры тела проводились доггерами комплекса iBDL, помещенными в желудок. Следует заметить, что за темпера туру тела мы принимаем температуру, измеренную в пищеводе.

Результаты и обсуждение. Полученные данные сведены в табл. 1, отражающую в сравнительном плане географическую изменчивость термобиологии этого вида, существующую в природе в виде разницы между двумя удаленными друг от друга большими популяциями.

Таблица 1

Сравнительная термобиологическая характеристика обыкновенного ужа из Камского Предуралья и Среднего Поволжья

|

Параметр |

Камское Предуралье |

Среднее Поволжье |

Достоверность различий |

|

Температура тела, °C |

25,0 + 0,19 (13,6-36,6) |

26,4+0,48 (16,0-32,4) |

Р< 0,001; ^5,83 |

|

Оптимум температуры тела, °C |

22,6 — 27,6 |

23,1-28,2 |

— |

|

Абсолютный оптимум, °C |

25,0 |

29,8 |

|

|

Индекс термоадаптации (It) |

1,19 |

1,25 |

Р > 0,05; t = 1,93 |

|

Температура спины, °C |

21,6+0,20 (8,2-32,6) |

22,7 + 0,40 (16,0-3,4) |

Р < 0,001; t = 3,42 |

|

Температура живота, °C |

20,9 ±0,21 (9,2-32,5) |

22,3 ±0,37 (15,7-32,1) |

Р < 0,001 ;t =4,05 |

|

Температура субстрата, °C |

23,5 * 0,27 (11,0-40,0) |

21,8 ± 0,53 (14,2-34,3) |

Р < 0,01; t = 3,08 |

|

Оптимум температуры субстрата, °C |

20,8-27,0 |

18,2-23,1 |

— |

|

Температура воздуха, °C |

20,3 ± 0,32 (9,9—35,3) |

21,3+0,50 (16,0-33,4) |

Р > 0,05; t = 1,59 |

|

Оптимум температуры воздуха, °C |

17,8-22,2 |

16,8-22,3 |

— |

|

Влажность, % |

58,7 + 3,02 |

33,4 + 4,92 |

Р < 0,01; t = 2,71 |

|

Оптимум влажности, % |

46,0-70,0 |

19,0-40,5 |

— |

Температура. Среднеарифметические значения температуры тела ужей из Предуралья и Среднего Поволжья довольно близки (см. табл. 1). Более высокая температура тела <южных* ужей объясняется значительно большим количеством солнечного тепла, поступающим в эти биотопы. Температура внешних покровов у <южных* ужей также выше. Обращает на себя внимание и сходство термопреферендумов, как по температуре тела, так и по внешним температурам. Близки не только их пограничные температуры, но и диапазоны, особенно для тела, не превышающий 5, Г

Индексы термоадаптации (It) как показатели способности быть теплее на холодном грунте или, наоборот, холоднее на очень теплом информируют о том, что поволжским ужам весной приходится находиться на относительно более прохладном субстрате, чем прикамским [8]. Об этом свидетель ствуют и среднеарифметические значения температуры субстрата, на котором отмечены те и другие ужи. Объясняется это избирательным усилением воздействия солнечной радиации прикамскими" ужами в виде выбора наиболее открытых мест для обогрева. В то же время ужи в Поволжье перешли в довольно сильно заросшие травянистой растительностью летние биотопы, тем самым избирательно ослабляя воздействие удельной мощности солнечной радиации, которая здесь достигает значительных величин.

Уровень температуры, который мы называем ^абсолютным оптимумом», свидетельствуют о том, что до достижения этой температуры тела у змей выражена тенденция дальнейшего нагрева, а после — тенденция сопротивления дальнейшему росту температуры тела с той же скоростью (см. табл. 1). Соответственно, ужи из Среднего

Поволжья более термофильны, чем ужи из Предуралья: их показатель «абсолютного оптимума* на 4,8° выше. Отметим, что «абсолютный оптимум» может быть как внутри диапазона оптимальных температур, так и превышать верхнюю границу этого диапазона, как в случае с ужами из Среднего Поволжья.

Ужи из Предуралья отмечены на несколько более теплом грунте, чем ужи из Поволжья. Объяснение мы видим в гораздо более развитом травяном покрове в Среднем Поволжье, тогда как ужи в Камском Предуралье позже выходят из зимовальных убежищ и в это время держатся около них на максимально прогреваемых, а значит менее заросших, участках. Да и травяной покров здесь развивается позже.

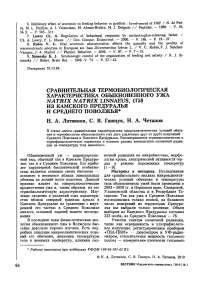

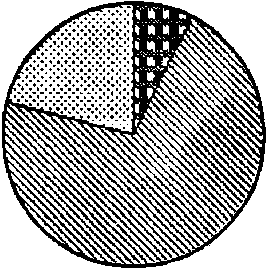

Солнечная радиация. На то, что по волжские ужи весной придерживаются более заросших травой участков по сравнению с прикамскими, указывает и меньшее значение освещенности, следовательно, и удельной мощности видимого света в местах обитания первых. Тем не менее ультрафиолета и тепла в микробиотопы ужей из Среднего Поволжья поступает больше: падающего тепла — почти в 4,5 раза, возвращенного субстратом тепла — более чем в 2 раза, ультрафиолета — в 1,2 раза. Суммарная солнечная радиация в Поволжье (сумма удельной мощности УФ, видимого света и поступающего тепла) более чем в 1,5 раза превосходит радиацию в Прикамье (табл. 2). Доля каждого из этих компонентов радиации в том же порядке в Прикамье и Поволжье, соответственно 7,3 %; 71,6, 21,1 и 5,7%; 34,5 %; 59,8 % (рисунок).

Таблица 2

Характеристика компонентов солнечной радиации в биотопах обыкновенного ужа в Камском Предуралье и Среднем Поволжье

|

Параметр |

Камское Предуралье |

Среднее Поволжье |

Достоверность различий |

|

УФ, Вт/м2 |

17,1 ± 1,25 (1,5-27,0) |

20,8 ± 1,19 (3,2-30,9) |

Р < 0,05; t = 2,06 |

|

Оптимум УФ, Вт/м2 |

9,6-21,0 |

— |

— |

|

Освещенность, к л к |

42,1 ± 3,94 (7,8-92,0) |

31,5 ± 8,45 (0,6-103,0) |

Р < 0,05; t = 2,11 |

|

Оптимум освещенности, клк |

29,8 - 60,0 |

15,1-35,0 |

— |

|

Видимый свет, Вт/м2 |

167,0 ± 15,65 (30,8 - 247,0) |

124,9 ± 33,55 (4,8 - 409,0) |

Р < 0,05; t = 2,31 |

|

Оптимум видимого света, Вт/м2 |

118,3-198,6 |

59,9- 138,9 |

— |

|

Падающее тепло, Вг/м2 |

49,3 ±3,93 (11,4-62,3) |

216,3 ± 27,72 (33,0 - 286,0) |

Р< 0,001: ( = 3,56 |

|

Оптимум падающего тепла, Вт/м2 |

19,2-54,6 |

208,5-257,0 |

— |

|

Возвращенное тепло, Вт/м2 |

15,7 ± 1,43 (6,1-24,3) |

33,4 ± 6,06 (4,0-154,0) |

Р < 0,01; t = 2,75 |

|

Оптимум возвращенного тепла, Вт/м2 |

10,6-21,3 |

16,0-39,4 |

— |

|

Альбедо |

0,32 |

0,15 |

— |

|

Суммарная солнечная радиация, Вт/м2 |

233,4 |

362,0 |

Р< 0,001; t = 4,38 |

|

Доля УФ, % |

7,3 |

5,7 |

|

|

Доля видимого света, % |

71,6 |

34,5 |

|

|

Доля падающего тепла, % |

21,1 |

59,8 |

-т. |

0УФ

S1 Видимый свет

Q Падающее тепло

Камское Предуралье

Среднее Поволжье

Рисунок

Соотношение компонентов солнечной радиации в биотопах обыкновенного ужа в Камском Предуралье и Среднем Поволжье

О более заросших травой биотопах обыкновенного ужа в Среднем Поволжье по сравнению с биотопами в Предуралье говорит и величина альбедо — отношения возвращенного грунтом тепла к поступающему на него. Хотя мощность возвращенного грунтом тепла в Поволжье в 2 раза больше, коэффициент отражения (а) в Предуралье также больше в 2 раза. Как известно, он зависит прежде всего от характера и степени покрытия растительности и напочвенного покрова [10].

Влажность. Обыкновенные ужи в Предуралье предпочитают биотопы с влажностью, более чем в 1,8 раза превосходящей таковую в Поволжье. Тем не менее диапазоны предпочитаемой влажности в обоих регионах похожи: в Предуралье 24,0 %, в Поволжье — 21,5 %. Уровень влажности определенным образом связан с температурой тела ужей, хотя, скорее всего, эта связь не прямая, а опосредованная, например интенсивностью кожного влагоотделения. Тем не менее сила связи температуры тела с относительной влажностью весьма значительна (0,69 + 0,11; Р < 0,05), а сила влияния влажности на температуру тела умеренна (47,6 ± 0,47 %; Р > 0,05).

Степень влияния компонентов солнечной радиации на температуру тела. Сила влияния теплового потока, поступающего сверху, на температуру тела обыкновенного ужа в Предуралье почти в 2 раза больше, чем поступающего от нагретого грунта: соответственно 56,2 ± 0,49 % по сравнению с 38,0 ± 0,45 % (Р < 0,05). Связь .температуры тела с падающим теплом (0,75 ± 0,09) сильнее, чем с поступающим от грунта (0,61 ± 0,14) (Р < 0,05). По крайней мере весной обыкновенный уж в Предуралье более гелиотермный, чем тигмо-термный.

Высока связь температуры тела с удельной мощностью ультрафиолета (0,84 ± ± 0,06; Р < 0,05), как и сила его влияния (70,7 ± 1,24; Р < 0,05). Значительна связь температуры тела с мощностью потока видимого света (0,71 ± 0,11, Р < 0,05), хотя сила его влияния умеренная (50,0 ± 0,55, Р > 0,05). Вероятно, влияние и ультрафиолета, и видимого света не прямое, а опосредованное, например тем, что их воздействие вызывает повышенную двигательную реакцию ужей, которая в свою очередь поднимают температуру тела. Нам не приходилось встречать таких работ, в которых бы говорилось о прямом воздействии света и ультрафиолета на температуру тела рептилий без их предварительной тепловой активации.

В Среднем Поволжье картина несколько иная, хотя тенденция та же. Падающее и возвращенное грунтом тепло сильно влияет на температуру змей. Связь температуры с падающим теплом выше, чем с возвращенным: соответственно 0,95 ± 0,02 (Р < 0,05) и 0,68 ± 0,96 (Р < 0,05). Сила влияния обоих тепловых потоков очень велика и примерно равна: 90,7 ± 0,41 % (Р < 0,05) и 92,5 ± 0,53 % (Р < 0,05).

Значим и видимый свет. Сила его связи с температурой тела равна 0,92 ± 0,03 (Р < < 0,05), сила влияния равна 90,0 ± 0,39 % (Р < 0,05). Ультрафиолет, к сожалению, нами не учитывался.

Подводя итоги, скажем, что и между условиями обитания, и между температурами обыкновенного ужа в Камском Предуралье и Среднем Поволжье есть определенное сходство. Оно выражено прежде всего в близких термопреферендумах. Различий больше. Поскольку поволжские ужи обитают в условиях повышенной по сравнению с прикамскими удельной мощности солнечной радиации, у первых существует тенденция к избирательному ослаблению, а у вторых — к избирательному усилению ее воздействия. Это проявляется прежде всего в выборе наиболее заросших биотопов в Поволжье и наиболее открытых — в Прикамье.

Благодарность. Мы признательны сотрудникам Института экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти) и прежде всего А. Г. Бакиеву за всестороннюю по-мощъ в проведении исследований на территории Среднего Поволжья.

Список литературы Сравнительная термобиологическая характеристика обыкновенного ужа Natrix natrix Linnaeus, 1758 из Камского Предуралья и Среднего Поволжья

- Ганщук С. В. Температура тела и ее динамика у двух видов ящериц и двух видов змей/С. В. Ганщук//Вопросы герпетологии. Материалы Первого съезда герпетол. о-ва им. А. М. Никольского. -М., 2001. -С. 61-63.

- Ганщук С. В. О двух видах амфибий и двух видах рептилий в Камском Предуралье/С. В. Ганщук, Н. А. Литвинов//Вторая конференция герпетологов Поволжья: тез. докл. -Тольятти, 1999. -С. 10-13.

- Ганщук С. В. Реакция срочной адаптации сердца обыкновенного ужа к низким и высоким температурам/С. В. Ганщук, Н. А. Литвинов, И. М. Руцкина//Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: сб. науч. тр. -Тольятти, 2001. -Вып. 5. -С. 28-30.

- Ганщук С. В. Характеристика периферической крови обыкновенного ужа/С. В. Ганщук, А. С. Воробьева//Физиология человека и животных: от эксперимента к клинической практике: молодеж. науч. конф. Ин-та физиологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, 11-12 апр. 2006 г.: тез. докл. -Сыктывкар, 2006. -С. 17-19.

- К биологии и морфологии пресмыкающихся в Камском Предуралье/С. В. Ганщук, О. А. Данилина, Н. А. Литвинов [и др.]//Вопросы герпетологии. Материалы Первого съезда герпетол. о-ва им. А. М. Никольского. -М., 2001. -С. 64-67.

- Литвинов Н. А. О температуре тела рептилий/Н. А. Литвинов//Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: сб. науч. тр. -Тольятти, 2003. -Вып. 6. -С. 70-77.

- Литвинов Н. А. Термобиологические исследования/Н. А. Литвинов//Змеи Волжско-Камского края/А. Г. Бакиев, В. И. Гаранин, Н. А. Литвинов [и др.]. -Самара: Изд-во Самар. науч. центра РАН, 2004. -С. 109-146.

- Литвинов Н. А. Температура тела и микроклиматические условия обитания рептилий Волжского бассейна/Н. А. Литвинов//Зоол. журн. -2008. -Т. 87, № 1. -С. 62-74.

- Руцкина И. М. Частота сердечных сокращений у трех видов змей Волжского бассейна в условиях переменных температур/И. М. Руцкина//Физиология человека и животных: от эксперимента к клинической практике: VI молодеж. науч. конф. Ин-та физиологии Коми НЦ УрО РАН: тез. докл., 20-22 марта 2007 г., Сыктывкар, Республика Коми/РАН, УрО, Коми науч. центр, Ин-т физиологии; [редкол.: М. А. Вайкшнорайте [и др.]. -Сыктывкар, 2007. -С. 104-107.

- Федоров В. Д. Экология: учеб. пособие/В. Д. Федоров, Т. Г. Гильманов. -М.: Изд-во МГУ, 1980. -465 с.