Сравнительное исследование активности антиоксидантных ферментов для теплового шока в амфиподах Gmelinoides fasciatus прибрежного сообщества озера Байкал и термальных источников

Автор: Лубяга Ю.А., Трифонова М.С., Николаева А.К., Эмшанова В.А., Аксенов-грибанов Д.В., Гурков А.Н., Шатилина З.М., Тимофеев М.А.

Журнал: Журнал стресс-физиологии и биохимии @jspb

Статья в выпуске: 4 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

гермальная пружина под кратковременным термическим напряжением. Было показано, что воздействие G. fasciatus из разных областей на острый температурный стресс не привело к изменениям в деятельности трех ключевых ферментов антиоксидантной системы. Однако было обнаружено, что активность глутатион-S-трансферазы у контрольных животных населения термальных источников выше, чем у животных Байкала. Это может быть определено особенностями среды разных популяций.

Короткий адрес: https://sciup.org/14324002

IDR: 14324002

Текст научной статьи Сравнительное исследование активности антиоксидантных ферментов для теплового шока в амфиподах Gmelinoides fasciatus прибрежного сообщества озера Байкал и термальных источников

Озеро Байкал является крупнейшим центром биоразнообразия пресноводных амфипод. В составе его фауны описано свыше 350 видов и подвидов (Тахтеев, 2000; Камалтынов, 2001; Väinölä et al., 2008). Известно, что высокий уровень видообразования в Байкале, привел к формированию уникальной и разнообразной эндемичной фауны, большей частью не выходящей за его пределы. Лишь малая часть видов расселилась вниз по течению рек Ангара и Енисей (Базикалова, 1945, и др.). Исключение представляет лишь один вид байкальского происхождения - Gmelinoides fasciatus (Stebb., 1899). Данный вид характеризуется большой морфологической изменчивостью и высокой экологической пластичностью (Базикалова, 1945; Бекман, 1962; Механикова, 2000). Представители данного вида населяют мелководные участки открытого Байкала, в основном до глубин 5 м, однако вид наиболее обилен в прибрежно-соровой зоне, хорошо прогреваемых заливах и бухтах (Лимнология…, 1977). Это связано с его относительной термофильностью, тогда как большая часть представителей байкальской фауны характеризуется холодолюбивостью (Тимофеев, Кириченко, 2004). Кроме того, представители G. fasciatus способны совершать протяженные миграции вдоль береговой линии в самом Байкале, благодаря чему вид достиг ряда термальных источников в окрестностях Байкала (Золотой Ключ, Гусихинский, Киронский, Верхняя Заимка), в водах которых обитает в массовом количестве при температурах до 29 ºC (Тахтеев, 2009). Кроме того, G. fasciatus был объектом плановой акклиматизации в ряд озер и водохранилищ СССР, из которых стал активно расселяться в другие водоемы. Обзор современного естественного и искусственного ареалов вида, охватывающих европейскую и азиатскую части России от Волго-Балтийского бассейна до бассейна Амура, содержится в работе Матафонова и др. (2005). Вероятные причины способности этого вида к успешному освоению водоемов за пределами естественного ареала, их вселению в нехарактерные экосистемы могут быть связаны с физиологобиохимическими особенностями, обеспечивающими высокий уровень экологической пластичности и возможность адаптации к новым условиям обитания.

Целью данного исследования являлась сравнительная оценка активности ферментов антиоксидантной системы (АОС) в условиях острого температурного стресса у амфипод вида G. fasciatus - обитателей литорали оз. Байкал и термального источника Верхняя Заимка.

MATERIALS AND METHODS

В работе использовали представителей популяции термального источника Верхняя Заимка, располагающийся в пределах Байкальской рифтовой зоны (Тахтеев, Галимзянова, 2009). Вода источника характеризуется как гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридная магниево-кальциево-натриевая. Среда слабощелочная, общая минерализация составляет 164,6 мг/дм3. Термальное поле, протяженностью не менее 400–450 м, начинается с основного выхода (28,8 °C) и обширной топи с мелкими высачиваниями. Амфиподы в массе обитают в разливах мелких излияний, при температурах 21-25°C. Также G. fasciatus был отловлен в литорали оз. Байкал в районе п. Большие Коты (Южный Байкал) при температуре 9°C. Сбор амфипод производился гидробиологическим сачком.

В ходе исследования проведены эксперименты по экспонированию рачков в условиях острого теплового шока при температуре 27 °С после трехдневной акклимации при температуре 6°С в аквариумах с аэрируемой байкальской водой. Перед началом эксперимента были зафиксированы контрольные образцы амфипод сразу после акклимации. Время эксперимента составило 24 ч. После экспериментов рачков фиксировали в жидком азоте и проводили дальнейшие биохимические анализы. Эксперименты проведены в 5 биологических параллелях.

Оценку изменения активности ферментов (АОС) (пероксидазы, каталазы, глутатион S – трансферазы) производили методами спектрофотометрического анализа, согласно методикам Drotar (1985), Aebi (1984) и Habig (1974) соответственно (Тимофеев, 2010). Измерения проводили на спектрофотометре Cary 50 (Varian, США) при λ=340 нм для пероксидазы, при λ=240 нм для каталазы и при λ=436 нм для глутатион S- трансферазы. Биохимический анализ каждой пробы проведен в 3-х аналитических измерениях. Сравнение контрольных значений активностей ферментов АОС между двумя проанализированными популяциями проводили с помощью критерия Манна-Уитни. Динамика активностей ферментов в условиях теплового шока была аппроксимирована с помощью регрессионного анализа, проведённого в статистическом пакете R (R Core Team, 2016). В случае глутатион S – трансферазы использовали линейную регрессию. Активности пероксидазы и каталазы у особей из термального источника показали нелинейную динамику и были аппроксимированы с помощью экспоненциальной (1) и логнормальной функций (2) соответственно. Для сравнения, динамики активностей пероксидазы и каталазы у популяции из литорали оз. Байкал были аппроксимированы аналогичными регрессионными моделями. На графиках изображены средние значения ± стандартные отклонения.

y = a + e

bx

RESULTS AND DISCUSSION

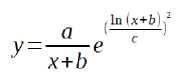

В результате проведенных исследований были обнаружены различия в активности глутатион S-трансферазы у контрольных групп разных популяций G. fasciatus . Так, у G. fasciatus из термального источника активность глутатион S-трансферазы была выше (6,0 ± 0,7 нКат/мг белка), чем у представителей этого вида из литорали оз. Байкал (4,3 ± 0,45 нКат/мг белка). В условиях эксперимента у обеих групп G. fasciatus активность данного фермента оставалась в пределах контрольных значений на протяжении всего времени экспозиции (Fig. 1).

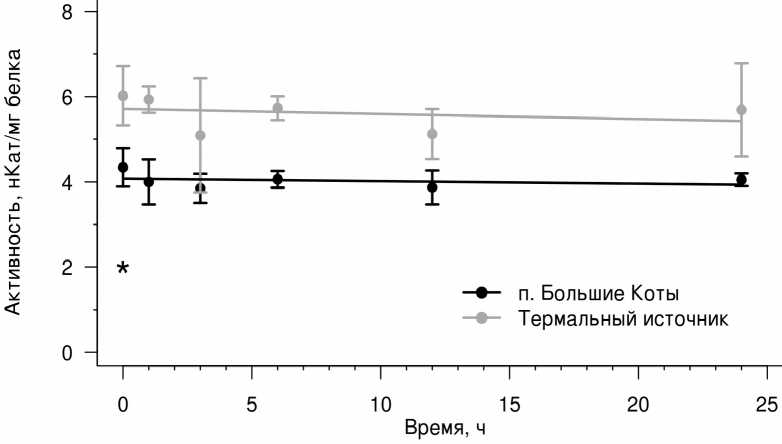

Активность фермента пероксидазы в контрольных группах G. fasciatus имела одинаковые значения, и составила 0,019 ± 0,007 нКат/мг белка. Тенденцию к снижению активности пероксидазы наблюдали после 1 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч экспозиции у группы G. fasciatus из термального источника. Так, минимальная активность данного фермента была отмечена у представителей данной популяции при 3 ч экспозиции, и составил 0,009 ± 0,005 нКат/мг белка. У амфипод из литорали оз. Байкал наименьшая активность данного фермента наблюдали после 6 ч экспозиции (0,015 ± 0,005 нКат/мг белка), что находится в пределах контрольных значений. При достижении 24 ч экспозиции активность пероксидазы у обеих популяций G. fasciatus достигла наибольшего значения, составив 0,021 ± 0,65 нКат/мг белка (Fig. 2).

Figure 1. Изменение активности глутатион S-трансферазы (в нКат/мг белка) при экспозиции амфипод G. fasciatus из литорали оз. Байкал и термального источника Верхняя Заимка в условиях острого повышения температуры среды (27°С).

Figure 2. Изменение активности пероксидазы (в нКат/мг белка) при экспозиции амфипод G. fasciatus из литорали оз. Байкал и термального источника Верхняя Заимка в условиях острого повышения температуры среды (27°С).

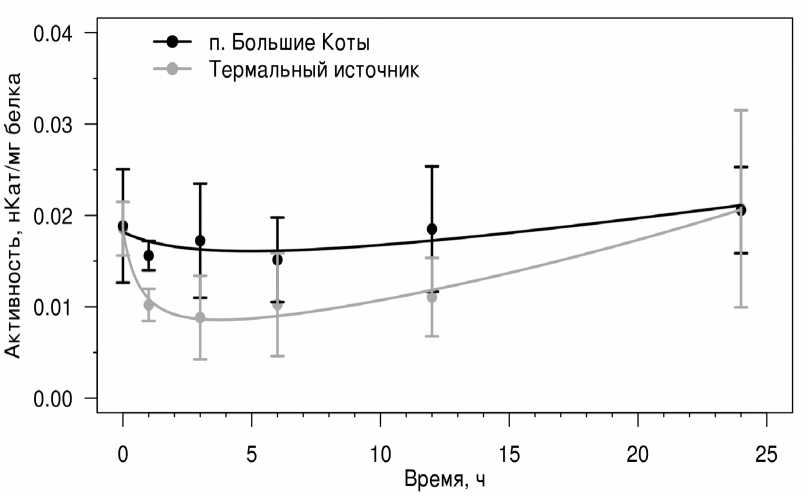

Figure 3. Изменение активности каталазы (в нКат/мг белка) при экспозиции амфипод G. fasciatus из литорали оз. Байкал и термального источника Верхняя Заимка в условиях острого повышения температуры среды (27°С).

Значения активности каталазы в контрольных группах G. fasciatus различались не значительно и составляли 355,0 ± 167,8 нКат/мг белка у амфипод из термального источника, и 385,0 ± 74,7 нКат/мг белка у особей из литорали оз. Байкал. При экспозиции в условиях острого температурного шока (27 оС) отмечены различия в активности данного фермента. Так, у G. fasciatus из оз. Байкал активность каталазы была в пределах контрольных значений на протяжении всего эксперимента, тогда как у рачков из термальных источников отмечали тенденцию к повышению активности данного фермента после 1 ч, 6 ч и 24 ч экспозиции. Максимальная активность каталазы у данной популяции была отмечена после 24 ч экспозиции (785,0 ± 47,6 нКат/мг белка), а самая низкая активность фермента составила 373,0 ± 90,6 нКат/мг белка и наблюдалась у той же экспериментальной группы после 12 ч экспозиции (Fig. 3).

Таким образом, у представителей G. fasciatus из сравниваемых районов обитания, острое температурное воздействие не вызывает достоверного изменения активности трех ключевых ферментов АОС, что подтверждает ранее полученные нами данные о устойчивости данного вида к высоким температурам (Тимофеев, 2010). При этом у особей из термального источника Верхняя Заимка обнаружена повышенная активность глутатион S-трансферазы в базальном уровне, в сравнении с активностью фермента амфипод G. fasciatus – представителей оз. Байкал. Это может быть обусловлено особенностями гидрохимического состава термального источника и его температурного режима, где амфиподы обитают в условиях высоких физиологических температур (21–25°C), низком содержании кислорода, повышенной минерализации (164,6 мг/дм3) и слабощелочной среде (PH=8,2). Возможно, длительное существование в данных условиях привело к повышению активности именно глутатион S-трансферазы, как фермента антиоксидантной системы, способного восстанавливать гидроперекисные группы окисленных фосфолипидов непосредственно в мембранах без их предварительного фосфолипазного гидролиза (Тимофеев, 2010), что обеспечивает представителям G. fasciatus из термального источника дополнительную резистентность.

ACKNOWLEDGEMENTS

Авторский коллектив выражает благодарность д.б.н. Тахтееву В.В. за организацию экспедиции и помощь в вылове и транспортировки амфипод из термального источника Верхняя Заимка. Хадеевой Е.Р. за проведение гидрохимического анализа воды термального источника Верхняя Заимка.

Работа выполнена при основной финансовой поддержки гранта РНФ 14-1400400, а также частичной финансовой поддержке грантов РФФИ 16-34-60060

мол_а_дк, 15-29-01003 офи_м и Госзадания Минобрнауки РФ 1354–2014/51,

6.742.2016/ДААД, 6.734.2016/ДААД.

Список литературы Сравнительное исследование активности антиоксидантных ферментов для теплового шока в амфиподах Gmelinoides fasciatus прибрежного сообщества озера Байкал и термальных источников

- Aebi H. (1984) Catalase in vitro. Methods Enzymol. 105, 121-126

- Bazikalova A.Y. (1945) Amphipods in Lake Baikal. Proc. of Baikal. limnologist. Station, 11, 1-440

- Beckman M.Y. (1962) Ecology and productions Micruropus possolskii Sow. and Gmelinoides fasciatus Stebb. Systematics and crustacean ecology in Lake Baikal. Limnology Institute, 2 (22), 1, 141-155

- Drotar A., Phelps P., and Fall R. (1985) Evidence for glutathione peroxidase activities in cultured plant cells. Plant Sci., 42, 35-40

- Habig W.H., Pabst M.J., and Jakoby W.B. (1974) Glutathione S-transferases. The first enzymatic step in mercapturic acid formation. J. Biol. Chem. 249, 7130-7139

- Kamaltynov R.M. (2001) Amphipods (Amphipoda: Gammaroidea). Annotated list of fauna of Lake Baikal and its catchment basin. Limnology coastal zone of Lake Baikal (1977) Edit. N.A. Florensov, Nauka, Novosibirsk

- Matafonov D.V., Itigilova M.T., Kamaltynov R.M., Faleichik L.M. (2005) Baikalian endemic Gmelinoides fasciatus (Micruropodidae, Gammaroidea, Amphipoda) in the lake Arahley. Zoological journal, 84(3), 321-329

- Mekhanikova I.V. (2000) Morpho-ecological adaptation of Baikalian amphipod Gmelinoides fasciatus to living conditions in the water bodies of different types. Research aquatic ecosystems of East Siberia, 104-114

- R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/

- Tahteev V.V. (2000) Essays on the Lake Baikal amphipods (systematics, comparative ecology, evolution). Irkut. St. Univ, Irkutsk

- Tahteev V.V. (2009) Amphipods (Amphipoda) of thermal and mineral springs, the northern part of Baikal region. Biota waters of the Baikal Rift Zone, 123-130

- Tahteev V.V., Galimzyanova A.V. (2009) Baikal springs. Ecology and Life, 3(88), 40-45

- Timofeev M.A., Kirichenko K.A. (2004) Experimental evaluation of the role of abiotic factors in limiting the spread of endemic beyond Lake Baikal on the example of amphipods. Siberian Ecological Journal, 1, 41-50

- Timofeyev M.A. (2010) Ecological and physiological aspects of adaptation to abiotic environmental conditions of Baikalian endemic and Palearctic amphipods. Thesis for Dr.Sci. degree. Tomsk, 384

- Väinölä R., Witt J.D.S., Grabowski M., Bradbury J.H., Jazdzewski K., Sket B. (2008) Global diversity of amphipods (Amphipoda; Crustacea) in freshwater. Hydrobiologia, 595, 241-255