Сравнительное исследование эффективности работы помехоустойчивых алгоритмов для повышения контраста спекл-интерферограмм при их регистрации методом усреднения во времени

Автор: Ивченко А.В., Жужукин А.И.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 6 т.48, 2024 года.

Бесплатный доступ

Предложен помехоустойчивый алгоритм post-обработки видеофайлов, записанных в условиях отсутствия виброизоляции оптической схемы цифрового спекл-интерферометра с непрерывным лазерным излучателем и диффузно-рассеивающим оптическим элементом, установленным перед объектом исследования. Проведено сопоставление результатов работы предложенного алгоритма с известным методом обработки видеопотока в реальном времени, основанным на последовательном определении разностных изображений с последующим их накоплением. Показана возможность увеличения контраста результирующих спекл-интерферограмм, полученных способом post-обработки на 19 – 48 % по сравнению с базовым методом. Апробация разработанного алгоритма осуществлена при исследовании форм собственных колебаний вибрирующей лопатки вентилятора газотурбинного двигателя.

Спекл-интерферометрия, метод, алгоритм, обработка изображений, интерференционная картина, видность

Короткий адрес: https://sciup.org/140310414

IDR: 140310414 | DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1455

Текст научной статьи Сравнительное исследование эффективности работы помехоустойчивых алгоритмов для повышения контраста спекл-интерферограмм при их регистрации методом усреднения во времени

Известно [1 –2], что цифровая спекл-интерферометрия находит практическое применение при решении задач диагностики тяжело нагруженных, ответственных изделий, создаваемых в космическом машиностроении и авиационной промышленности. Благодаря своей универсальности данная измерительная технология обеспечивает решение широкого круга технических задач, включая обнаружение скрытых дефектов [1, 3], прецизионный контроль перемещения и деформации элементов технологических систем [4–5], определение свойств поверхности деталей [6–7] и т.д.

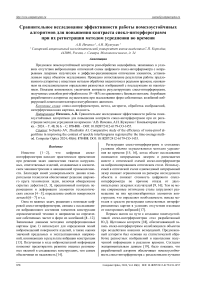

Одна из важных задач, решаемая с помощью цифровой спекл-интерферометрии, связана с исследованием вибрационного состояния элементов конструкции аэрокосмической техники и направлена на определение собственных частот и форм их колебаний [8– 12]. Записанные данными методами интерференционные картины (рис. 1) используют для определения полей вибросмещений поверхности изделий, а также оценки значений предельных и эксплуатационных напряжений, возникающих в результате вибрации конструкции [13]. Полученная в ходе виброиспытаний информация позволяет предотвратить развитие опасных резонансных явлений в создаваемых конструкциях, тем самым обеспечивая их надежность [14].

Регистрация спекл-интерферограмм в стендовых условиях обычно осуществляется методом усреднения во времени [15, 16], когда объект исследования освещается непрерывным лазером и размещается вместе с оптической схемой спекл-интерферометра на виброизолированном оптическом столе. Используемый в оптической схеме одномодовый непрерывный лазер снимает ограничения на размеры исследуемого объекта и снижает стоимость цифрового спекл-интерферометра по причине отказа от двух-импульсных лазерных излучателей [9, 16]. Тем не менее современные оптические столы затрудняют размещение на них крупногабаритных элементов конструкции, что определяет необходимость поиска методов и средств регистрации качественных интерференционных картин в условиях отсутствия изоляции от посторонних вибраций [17].

Первым шагом на пути к созданию помехоустойчивой спекл-интерферометрии стал разработанный Ю.Д. Щегловым алгоритм [18], обеспечивающий запись спекл-интерферограмм колеблющихся объектов при воздействии внешних возмущений. Предложенный алгоритм был основан на статистической обработке разностных изображений и накоплении полученной информации в реальном времени. Согласно экспериментальным данным [19], было показано, что разработанный алгоритм обеспечивает помехоустойчивость спекл-интерферометра с разделенными пучками и гладкой опорной волной, работающего под действием случайных возмущений в полосе частот до 100 Гц с амплитудой колебаний на уровне лазерной длины волны (A~ X = 0,63 мкм). В дальнейшем со- зданный программный метод показал свою эффективность и в других оптических схемах, позволив создать ряд помехоустойчивых спекл-интерферометров с непрерывными лазерами [9, 20–21].

Рис. 1. Интерференционная картина колебаний рабочего колеса компрессора ГТД на близких частотах [12]: а) 1247 Гц б) 1254 Гц. 1 – диск рабочего колеса; 2 – лопаточный венец; 3 – зона узла колебания рабочего колеса (светлая интерференционная полоса нулевого порядка); 4 – зона пучности

Регистрируемые данными приборами изображения интерференционных полос позволяли производить расшифровку полей вибросмещений [22] при изменении амплитуды колебаний поверхности объекта в пределах от А = X /4 до А = (5-6) X . Однако многократные наблюдения за процессом записи интерференционных картин показали, что в условиях постоянных возмущений созданный алгоритм [18] не всегда обеспечивает получение контрастных спекл-интерферограмм стабильно высокого качества. Это приводило к необходимости проведения оператором системы повторной записи процесса колебания объекта, а в некоторых случаях и к изменению параметров регистрации.

Очевидная потребность в повышении надежности работы существующего помехоустойчивого алгоритма приводит к разработке новых подходов обработки записываемых изображений. Данные подходы нашли отражение в настоящей статье, где рассматриваются принципы работы нового помехоустойчивого алгоритма, производится сопоставление его эффективности с базовым программным методом.

1. Экспериментальная установка

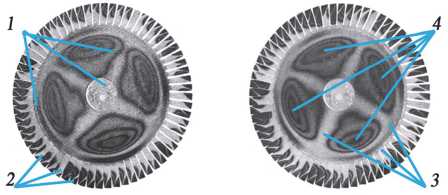

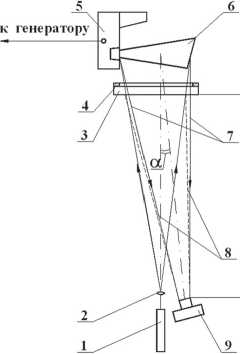

Регистрация первичной информации для обработки помехоустойчивыми алгоритмами производилась при помощи цифрового спекл-интерферометра, представленного на рис. 2, поз. 1–6,9. Цифровой прибор не был обеспечен виброизоляцией и имел в своем составе непрерывный одномодовый лазер с диодной накачкой (SLM-417-50: ^ =50 мВт, X = 532 нм, 50 м - длина когерентности) и диффузно-отражающий оптический элемент, установленный перед объектом исследования. Оптическая схема интерферометра соответствовала патенту [23] и обеспечивала формирование спекл-модулированного опорного пучка [9–12].

а)

Рис. 2. Оптическая схема (а) и общий вид (б) цифрового спекл-интерферометра для регистрации колебаний объекта: 1 – непрерывный одномодовый лазер (SLM–417–50); 2 – рассеивающая линза; 3 – диффузно-рассеивающий элемент;

4 – держатель; 5 – нагрузочное устройство; 6 – исследуемый объект (лопасть вентилятора); 7 – предметный пучок;

8 – опорный пучок; 9 – цифровой фотоаппарат (Canon EOS 1100D). Параметры оптической схемы интерферометра: L>2000 мм, α = 10 – 15 0

При выполнении регистрации когерентное излучение лазера 1 расширялось рассеивающей линзой 2 и через диффузно-рассеивающий элемент 3 освещало поверхность вибрирующего объекта 6. В качестве объекта 6 использовалась лопатка (лопасть) рабочего колеса вентилятора газотурбинного двигателя с длиной пера более 700 мм. Лопатка вентилятора 6 была закреплена в нагрузочном устройстве 5 и возбужда- лась при помощи пьезоэлектрического возбудителя (не показан) контактным способом на частоте f =257 Гц. Подача колебаний на лопатку 6 от возбудителя производилась путем приложения его иглы вблизи заделки со стороны спинки лопатки. При этом настройка возбуждаемого объекта на резонанс осуществлялась осциллографическим методом по наблюдаемым фигурам Лиссажу [17].

Излучение, отраженное от внешних поверхностей лопатки 6 и диффузно-рассеивающего элемента 3, формировало предметный 7, опорный 8 пучки интерферометра (см рис. 2 а ). При этом для увеличения эффективности работы данного прибора на поверхность лопатки наносилась краска с коэффициентом диффузного отражения R d = 0,7, а диффузно-рассеивающий элемент имел светопропускание в пределах 0,7–0,9. Для повышения оптической стабильности схемы диффузно-рассеивающий элемент крепился жестко винтами к поверхности держателя 4. Это позволило заметно ограничить поперечные перемещения диффузно-рассеивающего элемента относительно оптической оси и предотвратить процесс декорреляции спекл-полей [23].

Запись спекл-изображений объекта 6 проводилась цифровым фотоаппаратом Canon EOS 1100D (рис. 2, поз.9) c частотой кадровой съемки f fr =25 Гц и временем формирования кадра T exp = 40 мс. Пространственное разрешение камеры в режиме видеорегистрации было 1056 x 704 пикселей. Полученная информация в виде видеофайла или потока изображений в дальнейшем обрабатывалась помехоустойчивыми алгоритмами, которые создавали на их основе результирующие спекл-интерферограммы (рис. 1, 3). Контраст интерференционных полос на зарегистрированных изображениях определял качество получаемых спекл-интерферограмм и мог быть использован для количественной оценки эффективности работы помехоустойчивого спекл-интерферометра [19].

Согласно [26], качество интерференционной картины оценивалось ее видимостью в локальных зонах изображения, соответствующих темным интерференционным полосам k-го порядка [18, 19]:

Vk = ( I MAX k –1– I MIN k ) / ( I MAX k –1 + I MIN k ), k = 1,2,… M , (1) где I MAX k –1 – максимум интенсивности излучения яркой полосы ( k –1)-го порядка; I MIN k – минимум интенсивности излучения для темной полосы k-го порядка; M – максимальный порядок темных полос на интерферограмме.

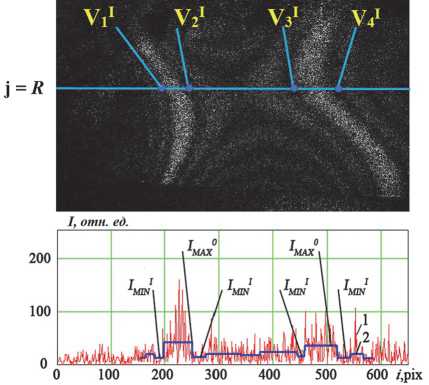

Во время исследования вибрации объекта вычисление видимости выполнялось начиная со светлой нулевой полосы (см. рис. 3) и могло быть ограничено первым порядком интерференции ( V I ).

При расчете значений видности спекл-интерферограммы необходимо было учитывать влияние присутствующих на ней спеклов [25–26]. Спеклы представляют собой трудно-устранимый мультипликатив- ный шум. Поэтому при анализе интерференции спекл-полей существовала необходимость выделения низкочастотной составляющей интенсивности излучения, записанной в интерференционной картине [27].

Для реализации данной процедуры на интерферограмме лопасти вентилятора (рис. 3) выбиралась строка ( j = R ). Согласно методике [17] интенсивность излучения в интерференционных полосах аппроксимировалась средними значениями интенсивности:

i f

I = 1/(if -is) £Ii, is

где i S , i f – граничные пиксели для каждой полосы; I i – интенсивность излучения для i-го пикселя. При этом для уточнения границ полос ( i S , i f ) использовалось выражение:

I MIN k < I MAX k , I MAX k –1, (3)

где I MIN k , I MAX k , I MAX k –1 – смежные минимум и максимумы интерференционной картины (рис. 3). Выражение (3) означает, что сдвиг граничных пикселей ( i S , i f ), и пересчеты интенсивности в соответствии с выражением (2) является приемлемыми, пока неравенство (3) выполняется.

Рис. 3. Оценка качества спекл-интерферограммы по распределению интенсивности излучения в интерференционной картине на пере лопатки вентилятора: 1 – распределение интенсивности излучения на спекл-изображении; 2 – аппроксимация распределения интенсивности излучения низкочастотной составляющей; Imax0 – максимум интенсивности излучения светлой полосы нулевого порядка; I MINI – минимальная интенсивность излучения темной полосы первого порядка. Величины V 1I , V 2I , V 3I , V 4I представляют собой видимость спекл-интерферограммы для темных полос первого порядка участка изображения в строке j = R

В настоящей работе сравнение качества регистрируемых интерференционных картин производилось по видности темных полос первого порядка ( k =1). Для решения данной задачи можно воспользоваться интегральным параметром, предложенным для оценки видности по выбранной строке изображения [24]:

2 r 0

V I Row = 1/ ( 2 Г о ) ^ V Im . (4)

m = 1

Здесь VI m – видимость темных полос первого порядка в m -й точке спекл-интерферограммы (рис. 3), r 0 – число светлых полос нулевого порядка, пересекающих выбранную строку изображения. При этом более точную оценку можно получить, рассчитывая значение видности по ряду строк n 0 записанного изображения:

n 0

V I = ( 1/ n о ) ^ y ‘Rm] . (5)

j = 1

Предложенный параметр VI подходит для сравнения спекл-интерферограмм с неоднородным контрастом интерференционных полос и может быть использован в дальнейшем для определения эффективности работы помехоустойчивых алгоритмов.

2. Принципы работы помехоустойчивых алгоритмов обработки изображений

Формирование интерференционных картин колебаний поверхности объекта в отсутствие виброизоляции производилось за счет использования двух помехоустойчивых алгоритмов обработки изображений, описанных ниже.

В качестве исходной информации алгоритмы использовали изображения колеблющегося на резонансной частоте объекта, записанные методом усреднения во времени [28–29]. В этих условиях [15] результат взаимодействия предметного и опорного пучков на поверхности светочувствительной матрицы камеры имеет структурированный вид (см. рис. 4) и описывается выражением с ядром функции Бесселя 1-го рода нулевого порядка [30]:

I ( x, y ) = I O + IR + 2^ IRI O J 0 ( 4 n A ( x, y ) / X ) cos S^ i ( x, y ) . (6)

Здесь I O , I R – интенсивности предметного и опорного пучков соответственно, J 0 (4 n A ( x , y )/ X )- функция Бесселя, 8ф ( x , y )- случайная разность фаз между опорным и предметным пучком, A ( x , y )– амплитуда вибросмещения объекта, X - длина волны! лазерного излучения, x , y -координаты точки на поверхности объекта.

Из выражения (6) видно, что интенсивность излучения однозначно связана с амплитудой вибрации объекта А ( x , y ) и зависит от разности фаз опорного и предметного пучков 5ф ( x , y ), которая при механической нестабильности оптической схемы спекл-интерферометра меняется в каждой точке изображения случайным образом [18]. Эта зависимость описывается интерференционным членом, входящим в состав формулы (6):

2 4I R I o J 0 ( 4 ^ A ( x , y ) / X ) cos 8ф i ( x , y ) . (7)

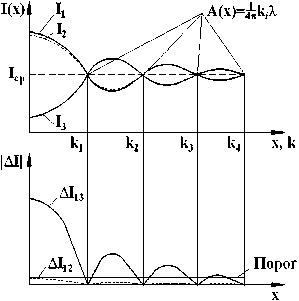

Из выражений (6), (7) следует то, что интенсивность излучения в точке (x, y) может принимать лю- бые значения в пределах функции Бесселя в зависимости от фазы 5фI (рис. 4а). В точках изображения, где функция Бесселя равна 0 (k1, k2, и т.д.), интенсивность излучения не зависит от фазы 5фI (x, y) и равна средней интенсивности по изображению [18].

Рис. 4. Распределение интенсивности света на спекл-изображении объекта (а) и спекл-интерферограмме (б), полученной вычитанием двух спекл-изображений: I 1 ,I 2 – интенсивности излучения, имеющие близкие фазы, I 3 – интенсивность излучения, записанная в противофазе к распределению I i , A Ii,2 = \I i -I 2 I, A I i,3 = \I i - 1 з \,

А(х) - амплитуда колебания объекта, Л - длина волны излучения, k 1 =2,40, k 2 =5,52, k 3 = 8,65, k 4 =11,79 [30] и т.д. – табличные значения нулей функции Бесселя (индекс нуля функции Бесселя соответствует порядку темной интерференционной полосы на спекл-интерферограмме)

Вычисление модуля разности двух спекл-изображений дает систему интерференционных полос, связанных с амплитудой колебания объекта (рис. 4 б ). Темные полосы спекл-интерферограммы соответствуют нулям функции Бесселя, где интенсивность излучения не зависит от случайной разности фаз 5ф I и стремится к нулю [18]. Множества нулей функции Бесселя образуют на изображении поверхности объекта линии равных амплитуд вибросмещений, которые расположены в центральной части темных полос на спекл-интерферограмме [31].

Разработанный для систем реального времени помехоустойчивый алгоритм Ю.Д. Щеглова работает следующим образом. При регистрации камерой видеопотока программа с частотой fg ≤ ffr выбирает пары последовательных кадров, разделенных постоянным временным промежутком NN/fr=const (AN -расстояние между парой спекл-изображений, выраженное в кадрах). Используя отобранные пары изображений, производится вычисление модулей их разностей. Если длина видеопотока была N, то максимальное число разностных изображений при AN=1 в полученном массиве составит Ndf,- = ( N-1). В дальнейшем формируемый массив разностных изображений подвергается процедуре накопления и пороговой обработки. Это позволяет получить результирующую спекл-интерферограмму [18], содержащую информацию о вибрации объекта. В процессе работы помехоустойчивый алгоритм ис- пользует нестабильность оптической схемы спекл-интерферометра [32] и в отличие от системы, описанной в [33], может действовать без виброизоляции.

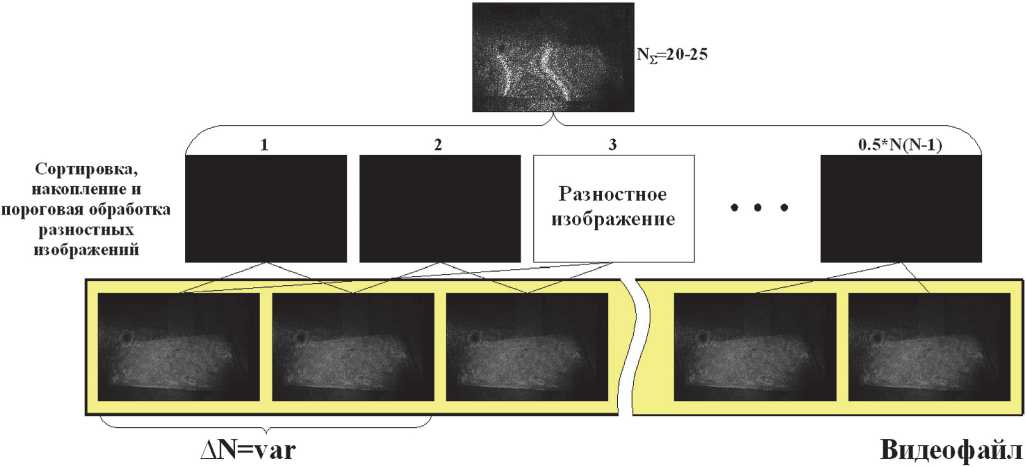

Новый помехоустойчивый алгоритм является продолжением описанного выше программного метода [18], но основан на принципах post-обработки заранее записанных видеофайлов.

Основы работы предложенного алгоритма представлены на схеме (рис. 5). На первой стадии обработки производится запись видеофайла, содержащего N кадров. Разделение стадий записи информации и ее обработки позволяет найти модули разностей всех возможных парных сочетаний спекл-изображений в файле. При этом расстояние между кадрами будет меняться от kN =1 до A N = N -1, а общее число разностных изображений составит [34]:

N DFr = 0,5 N ( N - 1 ) . (8)

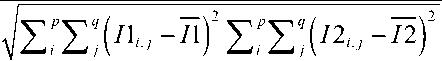

После формирования массива разностных изображений алгоритм приступает к этапу сортировки элементов данного массива с целью сепарации изображений по наличию наблюдаемых в них интерференционных полос, а также их контрасту. В нашем случае для сортировки разностных изображений был использован интегральный скалярный параметр, определяемый свойствами исходных спекл-изображений [35]:

Corr (I1,I2 ) = spzq (11. -11)( 12-, -12'

Здесь I 1, I 2 – исходные спекл-изображения, используемые для формирования разностной интерференционной картины размером ( p x q ) пикселей, 1 1 ij , I 2 i,j – значения интен си вн ос тей ( i , j )-го пикселя на изображениях I 1, I 2, а I 1 , I 2 – средние значения интенсивностей упомянутых изображений.

Фактически параметр (9) оценивает корреляцию интенсивностей изображений, участвующих в образовании интерференционной картины, поскольку данное свойство этих изображений непосредственно влияет на контраст получаемых в результате вычитания интерференционных полос.

Действительно, если в образовании разностного изображения участвуют кадры с высокой степенью корреляции (см. кривые I 1 и I 2 на рис. 4 а ), то образуемое разностное изображение будет иметь значения интенсивностей пикселей близкими к нулю (кривая A I 1,2 рис. 4 б ). Такая ситуация будет возникать при отсутствии случайной разности хода межу предметным и опорным пучками в условиях стабильности оптической схемы интерферометра, или наоборот, при наличии больших разностей хода, связанных с возмущениями, вызывающими декорреляцию спеклов [18, 26].

Результирующая спекл-интерферограмма

Рис. 5. Схема получения результирующей спекл-интерферограммы колеблющегося объекта при post-обработке видеофайла. N - количество использованных кадров в видеофайле. A N - переменное расстояние между выбранными кадрами в видеофайле

В случае же низкой степени корреляции исходных спекл-изображений (см. кривые I 1 и I 3 рис. 4 а ) разность их модулей будет стремиться к определенному пределу, описываемому выражением, когда пространственные распределения интенсивностей I 1 и I 3 окажутся в противофазе:

A I 1,3 ^ 4 V IRIO J 0 ( 4^A ( x , y ) / ^ ) cos 6ф i ( x , y ) . (10)

В данном случае достигается максимальный контраст интерференционных полос (кривая AI 1,3 рис. 4 б ), который, в свою очередь, будет связан с уровнем возмущений, воздействующих на оптическую схему спекл-интерферометра.

Предложенные принципы работы нового алгоритма регистрации результирующих спекл-интерферограмм расширяют потенциальные возмож- ности базового помехоустойчивого алгоритма, обеспечивая получение высококонтрастных интерференционных картин вибрирующего объекта. Рассмотренные принципы могут быть легко реализованы посредством post-обработки, поскольку в данном случае использование программы не будет ограничено вычислительными мощностями имеющейся компьютерной системы, а использование видеофайлов с большим числом кадров N позволит с большей вероятностью получать контрастные спекл-интерферограммы в условиях сложной помеховой обстановки.

3. Результаты и обсуждение

Исследование работы алгоритмов было выполнено при использовании видеоряда изображений, записанных при помощи цифрового спекл-интерферометра (см. рис. 2 параграф 1).

Использованный видеоряд содержал 24 последовательных кадра с изображениями колеблющейся лопасти вентилятора. Каждый кадр имел размер 1056x704 пикселей при 256 градациях серого. Эти кадры были использованы в качестве исходной информации для получения разностных изображений за счет обработки данных базовым и новым алгоритмами (см. параграф 2). В результате при последовательной обработке видеоряда был сформирован массив из 23 разностных изображений, а при использовании post-обработки был получен ансамбль, содержащий 276 разностных изображений.

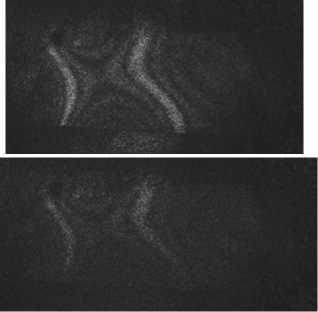

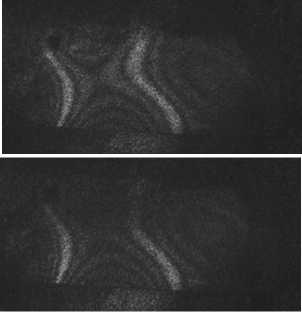

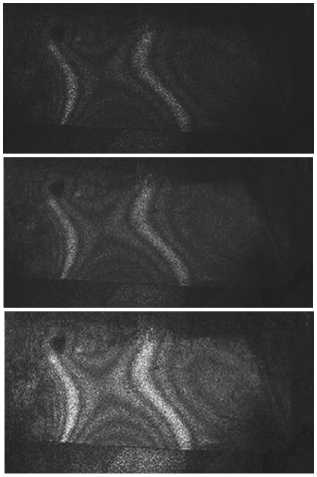

Предварительно все полученные разностные изображения были промаркированы и изучены. Данный анализ показал, что в записанных массивах разностных изображений присутствуют интерференционные картины различного качества. Наряду с интерферограммами высокого контраста (рис. 6 а , б ), в ансамблях были разностные изображения с частичной потерей информации об интерференции на пере лопатки вентилятора (рис. 6 в , г ), а также изображения с полной потерей информации об интерференции (рис. 7 а ). С точки зрения присутствия интерференционной картины в кадре разностные изображения были разделены на две группы. К первой группе были отнесены разностные изображения с частичной потерей информации о нулевых полосах интерференционной картины (рис. 7 б ) или полной потерей информации об интерференции (рис. 7 а ). Такие разностные изображения были обозначены как интерферограммы неудовлетворительного качества. Вторая группа (разностные изображения приемлемого качества) содержала остальные изображения массива, включающие: разностные изображения с частичной потерей информации об интерференции, относительно низким уровнем значения видности интерференционных полос, а также высококонтрастные интерференционные картины.

Рис. 6. Характерные разностные изображения приемлемого качества: а, б) высокий контраст интерференционной картины (значение видности: а) V I = 0,408, A N = 13 кадров; б) V = 0,453, A N = 8 кадров); в) частичная потеря информации в нижней части пера лопасти вентилятора; г) частичная потеря информации в верхней части пера лопасти вентилятора.

Яркость представленных изображений увеличена в 3 раза по сравнению с исходным состоянием

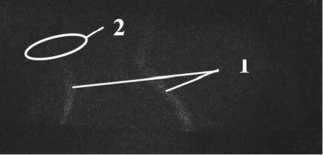

Рис. 7. Характерные разностные изображения неудовлетворительного качества: а) отсутствие информации об интерференционных полосах на изображении; б) потеря информации о нулевых светлых полосах интерференционной картины на изображении. 1 – нулевая светлая полоса (узловая зона колеблющейся лопасти вентилятора). 2 – область потери информации. Яркость представленных изображений увеличена в 3 раза по сравнению с исходным состоянием

Такое разбиение ансамбля изображений было обусловлено тем, что накопление разностных изображе- ний неудовлетворительного качества не позволяло получить распределение интенсивности излучения в интерференционных полосах высокого порядка. В то время как суммирование изображений из второй группы имело шанс восстановления интерференционного поля по всей поверхности колеблющегося объекта. Действительно, сложение разностных изображений (рис. 6в и 6г) обеспечивало получение интерференционной картины на всем пере лопасти вентилятора, хотя изображения интерференционных полос на отдельных участках кадров отсутствовало.

Наличие на этапе формирования результирующей спекл-интерферограммы разностных изображений неудовлетворительного качества будет снижать контраст получаемой интерференционной картины, затрудняя последующую расшифровку информации о колебаниях объекта. Поэтому при регистрации спекл-интерферограмм с высокой видностью интерференционных полос существенным вопросом является общее количество плохих разностных изображений, используемых при суммировании, а также величины их доли в образованном ансамбле. При ухудшении помеховой обстановки во время регистрации колебаний объекта доля плохих разностных изображений будет увеличиваться, что в конечном итоге сведет на нет эффективность работы базового алгоритма. В то же время введение процедуры сортировки разностных изображений в новом алгоритме позволяет исключить или значительно сократить участие в процессе накопления разностных изображений неудовлетворительного качества.

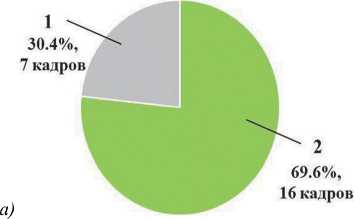

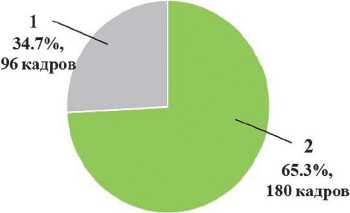

Количественное сравнение ансамблей разностных изображений при использовании базового и нового помехоустойчивого алгоритмов показало (см. рис. 8), что доля содержащихся в них изображений неудовлетворительного качества изменяется незначительно. Алгоритм, действующий в реальном времени, давал 30,4% (7 из 23 кадров) разностных изображений плохого качества, тогда как метод post-обработки увеличивал долю таких изображений до 34,7 % (96 из 276 кадров). Незначительное увеличение доли плохих разностных изображений (на 4,3 %) в данном случае компенсировалось валовым ростом числа изображений приемлемого качества, количество которых увеличивалось более чем в 10 раз (180 против 16 кадров) по сравнению с методом последовательной обработки видеопотока. Последнее обстоятельство давало разработанному алгоритму больше шансов на получение контрастных результирующих спекл-интерферограмм при выполнении процесса регистрации.

Эффективность работы представленных помехоустойчивых алгоритмов сопоставлялась на этапе накопления результирующего интерференционного изображения. В данном случае разностные изображения, участвующие в накопительном процессе, проходили попиксельную обработку с нулевым уровнем порога, что позволяло выявить непосредственное действие принципов, заложенных в сравниваемых алгоритмах, на видность результирующей интерференционной картины.

б)

Рис. 8. Соотношение числа разностных изображений неудовлетворительного (1) и приемлемого (2) качества в записанном видеоролике (24 кадра) в зависимости от использованного метода обработки: а) способ последовательной обработки видеопотока;

б) способ post-обработки

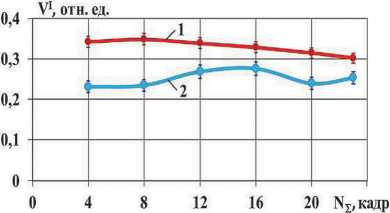

Формирование результирующих спекл-интерферограмм производилось поэтапно при постепенном увеличении числа разностных изображений N z , участвующих в суммировании и промежуточном оценивании видности интерференционных полос. Таким образом, конечная результирующая спекл-интерферограмма была получена через шесть промежуточных этапов накопления, во время которых к результирующему спекл-изображению добавлялись новые разностные кадры. Суммарное число разностей, участвующих в накоплении, соответствовало обычно наблюдаемому в эксперименте диапазону значений и для обоих алгоритмов было выбрано одинаковым (23 кадра). При использовании базового алгоритма в накоплении участвовали последовательные разностные изображения, расположенные в порядке их появления в видеопотоке, в то время как новый алгоритм оперировал разностными изображениями, отсортированными по возрастанию коэффициента взаимной корреляции кадров (9), используемых для их получения. На протяжении 5 этапов значение N z возрастало равномерно на 4 разностных кадра, а на 6-м этапе осуществлялось добавление последних трех разностных изображений.

Сравнение видности результирующих спекл-интерферограмм производилось по 6 строкам изображения с номерами j = 405, 435, 465, 495, 525, 555. Оценка видности в каждой строке осуществлялась для темных полос первого порядка на четырех участках вдоль заданной строки изображения (см. параграф 1). Таким образом, общее количество значений локальной видности на интерферограммах составляло порядка 24 и было достаточным для получения статистически корректных выводов [36].

На рис. 9 представлены изображения результирующих спекл-интерферограмм колеблющейся лопасти вентилятора, полученные базовым и новым алгоритмами.

Оба метода обеспечивают визуализацию областей поверхности, связанных с положением узлов (светлые интерференционные полосы нулевого порядка). На этих фотографиях также без потери информации отображаются интерференционные полосы высокого порядка, соответствующие положению пучностей. Тем не менее контраст и яркость изображений на рис. 9б, г, е, полученные с помощью нового алгоритма, оказались значительно выше по сравнению со спекл-интерферограммами на рис. 9а, в, д, сформированными по старой технологии. Темные полосы на рис. 9б, г, е имеют более низкую интенсивность своих пикселей по сравнению с рис. 9а, в, д, однако видность суммарной интерференционной картины монотонно не увеличивается. Это подтверждается количественной оценкой значений видности V I, полученных в ходе накопления разностных изображений (см. рис. 10). Для метода post-обработки изображений видность интерференционных полос увеличивается при суммировании с 4-го по 8-й кадр до V I = 0,348, а затем медленно снижается в интервале Ns = 8- 23 до V I = 0,3. В то же время при последовательной обработке видеопотока происходят значительные изменения видности, величина которой колеблется в пределах V I = 0,231 – 0,275. Наблюдаемые изменения видности при последовательной обработке видеопотока связаны с участием в процессе накопления разностных изображений неудовлетворительного качества. Добавление здесь к результирующей спекл-интерферограмме плохих разностных изображений на 4–6 шаге тормозит нарастание величины VI, а при Ns =17 - 20 приводит даже к снижению видности до V I = 0,239 (см. рис. 10). В то же время при post-обработке изображений подобные резкие изменения видности не наблюдаются благодаря предварительной сортировке разностных изображений.

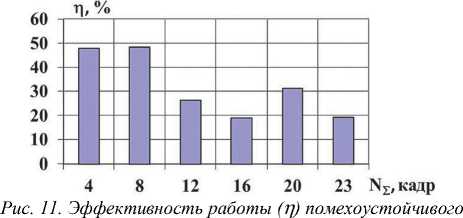

Малая погрешность (3–5 %) полученных результатов (см. рис.10) позволяет говорить о наличии положительного эффекта, связанного с применением новой методики обработки изображений. Для сравнительной оценки эффективности исследуемых методов мы используем выражение, учитывающее изменение видности интерференционных полос первого порядка по перу лопасти вентилятора [37]:

V I new ( N Б ) - V^ e ( N s )

п =----————- х 100%. (11)

I base ( Б )

Здесь V I new ( N s ), V I base ( N s ) - средние значения вид-ности результирующих интерференционных картин, полученных новым и базовым алгоритмами, вычисленные по формуле (5) параграфа 1 при изменении числа накопленных разностных изображений N б .

Рис. 9. Сравнительный вид спекл-интерферограмм, полученных методами последовательной обработки видеопотока (а, в, д) и post-обработки (б, г, е) при разном количестве накопленных разностных изображений: а, б) Ns= 8; в, г) Ns= 16; д, е) Ns=23

Результат сравнения (см. рис. 11) показывает, что эффективность алгоритма post-обработки изображений при использовании вместе с базовым методом обработки в качестве входной информации одного и того же видеоряда оказывается выше на 19–48%. Особенно сильно данный эффект проявляется на начальной стадии накопления Ns <12 кадров, когда значение п варьируется в пределах 26-48%. Хотя в дальнейшем (при Ns =12-23) эффективность работы нового алгоритма снижается и достигает уровня 19%. Несмотря на снижение эффективности предложенного алгоритма post-обработки изображе- ний при завершении этапа накопления, наблюдаемый рост видности V (рис. 10) на интервале Ns = 4-8 дает основание предположить наличие в сформированном массиве разностных изображений (276 кадров) достаточного количества незадействованных высококонтрастных спекл-интерферограмм. Это оправдывает дальнейшую разработку помехоустойчивых методов получения контрастных результирующих спекл-интерферограммм, основанных на приеме предварительной сортировки разностных изображений по новым предложенным скалярным параметрам.

Рис. 10. Сравнительное изменение видности интерференционных картин зависимости от количества накопленных разностных изображений (Ns) при использовании разных алгоритмов обработки: 1 – способ post-обработки; 2 – способ последовательной обработки видеопотока

алгоритма post-обработки изображений по отношению к способу последовательной обработки видеопотока в зависимости от количества накопленных разностных изображений (Ns)

Заключение

-

1. Реализован новый помехоустойчивый алгоритм получения спекл-интерферограмм при post-обработке видеофайла, основанной на получении массива разностных изображений, сформированных вычитанием всех возможных пар кадров, входящих в состав записанного видеоряда. Экспериментальное сравнение разработанного алгоритма с базовым методом обработки видеопотока в реальном времени подтвердило эффективность применения предложенного подхода для получения контрастных спекл-интерферограмм колеблющихся объектов при их записи методом усреднения во времени.

-

2. Установлена возможность получения разностных изображений приемлемого качества при использовании кадров видеофайла, разделенных большими промежутками времени ( Ат = A Nf f >>f ). Это свидетельствует об относительно высокой регулярности

-

3. На стадии накопления разностных изображений во время формирования результирующей спекл-интерферограммы при обработке видеопотока наблюдаются колебания видности получаемой интерференционной карантины по мере увеличения числа прибавляемых кадров N s (см. рис. 10). Экспериментально установлено, что данный эффект связан с наличием разностных изображений неудовлетворительного качества, формируемых из видеопотока, добавление которых снижает контраст интерференционных полос и яркость результирующего изображения. В то же время отсутствие разностных изображений неудовлетворительного качества в предварительно отсортированном ансамбле разностных изображений во время post-обработки приводит к плавному изменению видности интерференционных полос на результирующей спекл-интерферограмме.

-

4. В перспективе возможна реализация разработанного авторами подхода получения спекл-интерферограмм и для работы с видеопотоками, подверженными обработке в условиях реального времени. Обработка будет осуществляться при помощи многопроцессорной компьютерной системы с распараллеливанием вычислительных операций. При этом предельное число кадров видеопотока, используемых для получения результирующей спекл-интерферограммы, будет ограничиваться числом эффективных вычислительных ядер компьютерной системы и объемом оперативной памяти, необходимой для хранения квадратично нарастающего массива разностных изображений.

процесса корреляции спекл-полей опорного и предметного пучков интерферометра в процессе регистрации, несмотря на отсутствие виброизоляции его оптической схемы.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 23-29-10066).