Сравнительное исследование морфологических и физиологических характеристик петрофитного растения Gypsophila juzepczukii Ikonn. (Caryophyllaceae)

Автор: Нестеров В.Н., Ульянова Д.М., Богданова Е.С., Розенцвет В.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приведено сравнительное исследование морфологических и физиологических характеристик петрофитного растения Gypsophila juzepczukii Ikonn. (Caryophyllaceae), произраставшего в разных популяциях на территории Жигулевского заповедника Самарской области. Выявлено, что G. juzepczukii хорошо приспособлен к существованию, как на каменистом субстрате (П-1), так и на вертикальных скальных поверхностях (П-2). При этом у растений П-2 отмечали большую длину и ширину листа, содержание фотосинтетических пигментов, а также антиоксидантов. Таким образом, в данном исследовании на примере двух популяций G. juzepczukii были показаны вариации морфологических и физиологических характеристик в зависимости от места произрастаний растений.

Петрофиты, адаптация, морфологические и физиологические особенности, Gypsophila juzepczukii

Короткий адрес: https://sciup.org/148331554

IDR: 148331554 | УДК: 581.9 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-3-268-273

Текст научной статьи Сравнительное исследование морфологических и физиологических характеристик петрофитного растения Gypsophila juzepczukii Ikonn. (Caryophyllaceae)

Петрофиты или литофиты – растения, приспособленные произрастать на каменистых субстратах: на скалах, осыпях, галечниках, щебнистых местах, ледниковых моренах, эродированных склонах (Golubev, Golubeva, 1992; Kovaleva, 2013). Они широко распространены во всех горных системах и характеризуются богатым видовым составом (Boronina, Korolev, 2018; Grechushkina, 2011). Экологические особенности местообитаний петрофитов отличаются не только специфичностью почвенного субстрата, но климатическими и микроклиматическими условиями (резкими перепадами температур, сильными ветрами, высокой освещенностью, водным дефицитом) (Golub et al., 2009; Nurmatov, 2024). Как правило, у многих растений наблюдается наличие мелких, густо опушенных листьев с восковым покрытием или толстой кутикулой, что способствует снижению транспирационных потерь.

Известно, что морфологические признаки листа, такие как длина, ширина, площадь, связанны с условиями среды (Schrader et al., 2021). Размер листьев напрямую связан с терморегуляцией и, следовательно, с фотосинтезом, транспирацией и дыханием (Leigh et al., 2017). Эффективность работы фотосинтетического аппарата зависит от содержания пигментов, обеспечивающих адсорбцию квантов света, а изменения их состава влияет на фотосинтетическую продуктивность растений (Sherin et al., 2022).

Различные факторы среды могут вызывать окислительный стресс и развитие перекисного окисления липидов (ПОЛ). Окислительный стресс способствует накоплению активных форм кислорода (АФК), приводящих к разрушению белков клеточной мембраны, нарушению работы фотосинтетического аппарата растений (Janků 2019). Окислительный стресс возникает, когда существует серьезный дисбаланс между продукцией АФК и антиоксидантной защитой. Растительные флавоноиды – антиоксиданты, демонстрирующие богатое структурное разнообразие, обладают способностью ингибировать АФК, тем самым снижая окислительный стресс (Patil et al., 2024).

Целью работы было – провести сравнительную оценку изменения морфологических и физиологических характеристик петрофитного растения Gypsophila juzepczukii .

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследованные растения Gypsophila juzepczukii Ikonn. (сем. Caryophyllaceae) произрастали на территории Жигулевского заповедника Самарской области в двух популяциях: степной каменистый склон (П-1); эрозивное углубление, образованное на поверхности останца (П-2). Растительный материал отбирали в первой декаде июня 2023 г. Для анализов использовали сполностью сформированные листьях как описано в работе Bogdanova et al., 2025. Линейные размеры листа (длина, ширина) измеряли по фотографиям с помощью компьютерного анализа изображений в программе JMicroVision-v.1.3.4 (Nicolas Roduit). Содержание фотосинтетических пигментов определяли спектрофотометрически в ацетоновом экстракте (90%) при λ – 662, 645 и 470 нм по методу H.K. Lichtenthaler (1987). Интенсивность ПОЛ определяли по накоплению малонового диальдегида (МДА) по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой (Bogdanova et al., 2022). Флавоноиды извлекали из сухого растительного материала 96-м % этанолом. Количество флавоноидов определяли с помощью реакции комплексообразования флавоноидов с хлоридом алюминия. Оптическую плотность полученных растворов измеряли на спектрофотометре при λ – 411 нм (Adamtsevich et al., 2020).

Анализ каждого компонента проводили трижды в каждой биологической пробе. Статистическая обработка данных выполнена с использованием программ Microsoft Excel 2010. Данные в таблицах и рисунках представлены как среднее арифметическое со стандартной ошибкой.

Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

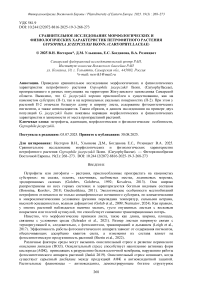

Известно, что петрофитные растения чаще всего делят на две группы: хасмофиты (обитатели скал) и гляреофиты (обитатели подвижных субстратов). Растение G. juzepczukii является петрофитно-степным видом, произрастает на крутых каменистых склонах в сообществах каменистой степи и относится к облигатным кальцефитам. На территории Самарской области G. juzepczukii является узколокальным эндемиком Жигулевской возвышенности. На рисунке 1 показано, что растения G. juzepczukii хорошо приспособлены к существованию, как на каменистом субстрате, так и на вертикальных скальных поверхностях, расселяясь в расщелинах. Таким образом, данный вид можно отнести как к хасмофиту, так и гляреофиту.

Рис. 1. G. juzepczukii растущий в каменистой степи и на скальной поверхности

Fig. 1. G. juzepczukii growing in rocky steppe and on rocky surfaces

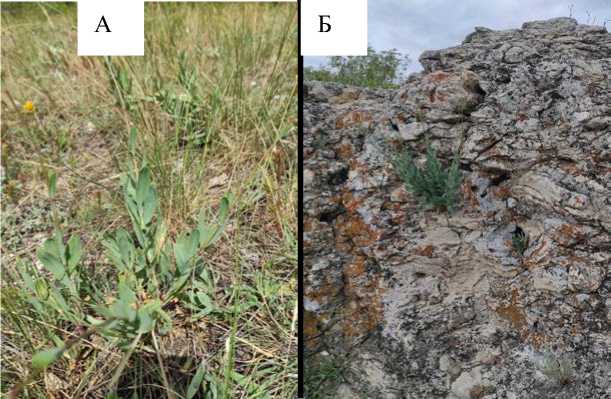

Установлено, что у растений, произраставших в разных популяциях, морфологические параметры, существенно различалась. Так длина и ширина листа растений в популяции П-2 были больше в 1.3 и 1.6 раз, чем у растений П-1 (рис. 2А). При этом у растений с большими размерами листа суммарное содержание фотосинтетических пигментов также было выше, чем у растений П–1 и составляло 1.3 мг/г сырой массы (рис. 2Б). Вероятно, увеличение листа у растений П-2 связано с необходимостью обеспечения более эффективного поглощения СО 2 и протекания фотосинтетических реакций.

Рис. 2. Длина и ширина листа растений и суммарное содержание фотосинтетических пигментов G. juzepczukii с двух популяций

Fig. 2. Length and width of plant leaves and total content of photosynthetic pigments of G. juzepczukii from two populations

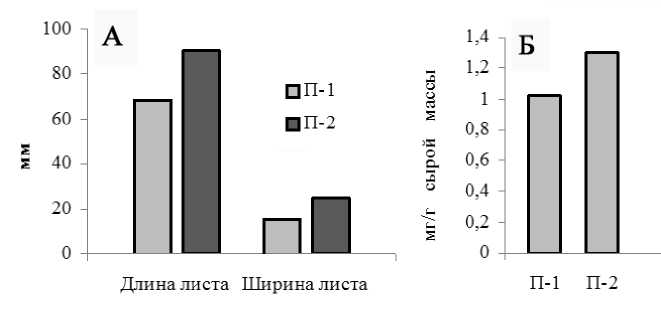

Уровень окислительного стресса в листьях растений произраставших в двух популяциях и определяемого по содержанию МДА, был практически равным: число продуктов ПОЛ составляло 0.012 и 0.017 мкМ/г сырой массы, соответственно (рис. 3А). В то же время растения различались по содержанию флавоноидов. Так растения популяции П-2 содержали на 16% больнее флавоноидов, чем листья растений П-1. Накопление флавоноидов связывают с дефицитом влаги (Patil et al., 2024). Можно предполагать, что растения, произраставшие в расщелине скальной поверхности, содержали больший уровень флавоноидов из-за недостатка увлажнения.

Рис. 3. Содержание МДА и флавоноидов в листьях популяций G. juzepczukii

Fig. 3. Content of MDA and flavonoid in leaves of G. juzepczukii populations

Полученные результаты показывают, что G. juzepczukii , способен осваивать различные каменистые поверхности. При этом у растений существенно меняются линейные размеры листа, содержание хлорофиллов, ответственных за протекание фотосинтетических реакций, уровень антиоксидантов, способствующих снижению окислительного стресса.

Таким образом, в данном исследовании на примере двух популяций G. juzepczukii были показаны вариации морфологических и физиологических характеристик в зависимости от места произрастания растений.

Работа выполнена по теме государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН «Комплексная оценка состояния биологических ресурсов и мониторинг природных экосистем Волжского бассейна» (FMRW-2025-0047), № 1024032600230-5-1.6.19.

Авторы благодарят В.М. Васюкова и В.В. Бондареву за совместные экспедиционные исследования и рекомендации по таксономическим вопросам.