Сравнительное исследование различных доступов при тотальном эндопротезировании коленного сустава

Автор: Зеленяк Ксения Борисовна, Серебряков Антон Борисович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнить традиционные и миниинвазивные доступы для эндопротезирования коленного сустава. 145 пациентов были разделены на 4 группы. В первой группе (50 пациентов) использовался медиальный парапа-теллярный доступ, во второй группе (30 пациентов) латеральный парапателлярный доступ, в третьей группе (34 пациента) midvastus доступ, в четвертой группе (31 пациент) Q-S доступ. Все операции были выполнены одним опытным хирургом. Оценивали интраоперационную кровопотерю, продолжительность операции, результаты по шкале KSS, качество установки импланта. Малоинвазивные доступы для эндопротезирования коленного сустава позволяют снизить интраоперационную кровопотерю, улучшить функциональные результаты и не ухудшают качества установки импланта. Малоинвазивное эндопротезирование коленного сустава обладает высокой эффективностью. Но оно должно применяться только опытным хирургом

Доступ, коленный, миниинвазивное эндопротезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14917192

IDR: 14917192

Текст научной статьи Сравнительное исследование различных доступов при тотальном эндопротезировании коленного сустава

Сама по себе операция ТЭКС весьма тяжела для пациента, что обусловлено большим объемом хирургического вмешательства. Кроме того, при эндопротезировании коленного сустава неизбежно повреждаются важные мягкотканые структуры, которые принимают участие в стабилизации и кинематике сустава. Соответственно, это неблагоприятно сказывается и на реабилитации таких пациентов. В современной хирургии продолжается тенденция внедрения миниинвазивных методик, и, естественно, этот процесс затронул и эндопротезирование коленного сустава.

В сравнительных исследованиях было показано, что использование малоинвазивных доступов при тотальном эндопротезировании коленного сустава улучшает состояние пациентов, особенно в раннем послеоперационном периоде. У пациентов отмечалось снижение боли, увеличение объема движений на ранних сроках, повышение силы четырехглавой мышцы бедра, улучшение походки по сравнению с традиционной методикой [1-5]. Другие исследования не смогли продемонстрировать достоинства малоинвазивной хирургической техники тотального эндопротезирования коленного сустава по сравнению с традиционной [6-8].

В результате пониженной визуализации во время тотального эндопротезирования коленного сустава при использовании малоинвазивных доступов увеличивается риск неточной установки импланта. В литературе отсутствуют доказательства того, что при малоинвазивных доступах можно достичь таких же результатов, как и при стандартных в отношении точности выравнивания при установке импланта [9].

Следовательно, остается актуальным вопрос, могут ли относительно краткосрочные преимущества малоинвазивных доступов при ТЭКС по сравнению со стандартными быть скомпрометированы проблемами, связанными с неточностью позиционирования импланта. Эти обстоятельства и побудили нас выполнить сравнительное исследование различных доступов для ТЭКС.

Цель работы – улучшение результатов лечения пациентов при тотальном эндопротезировании коленного сустава.

Методы. Для решения поставленных задач нами было проведено обследование и лечение 145 пациентов, проходивших лечение в ФГУ «ЛРЦ Росздрава» с диагнозом «гонартроз одного или обоих суставов». Из них первичный гонартроз был у 74 пациентов (51%), вторичный посттравматический гонартроз у 50 пациентов (34,5%), вторичный гонартроз на фоне

Адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, 6. кв.97.

Тел.: +79194110001.

ревматоидного артрита у 15 пациентов (10,3%), дис-пластический гонартроз у 6 пациентов (4,2%). Пациентам было выполнено тотальное эндопротезирование одного или двух коленных суставов.

Среди всех пациентов одностороннее ТЭКС выполнялось 91 пациенту (77,1%), двустороннее ТЭКС 27 пациентам (22,9%). Средний срок между операциями у пациентов с двусторонним ТЭКС составил 6,3±0,8 месяца.

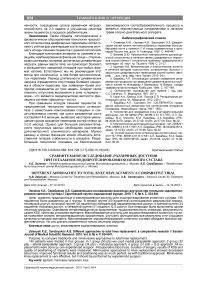

Все пациенты были разделены на четыре клинические группы. В первую группу включены 50 пациентов (34,5%), которым выполнялось ТЭКС стандартным медиальным парапателлярным доступом. Во вторую группу вошли 30 пациентов (20,7%), которым выполнялось ТЭКС латеральным парапателлярным доступом по показаниям. В третьей группе было 34 пациента (23,4%), которым выполнялось ТЭКС midvastus доступом. В четвертой группе оказался 31 пациент, здесь выполнялось ТЭКС Q-S доступом (рис. 1 а-г).

Рис. 1. а – стандартный медиальный парапателлярный доступ (первая группа); б – латеральный парапателлярный доступ (вторая группа); в – midvastus доступ (третья группа); г – Q-S доступ (четвертая группа)

Все операции выполнялись одним хирургом, имеющим большой опыт эндопротезирования коленного сустава (более 1000 операций).

Медиальный парапателлярный доступ предложил Langenbeck (1984). Он проходит через поддерживающую связку надколенника, капсулу и синовиальную оболочку. Фиброзная капсула и синовиальная оболочка сустава рассекаются, отступя от края надколенника на 1-1,5 см, для минимизации повреждения околонадколенникового сосудистого кольца.

Латеральный парапателлярный доступ, впервые упомянутый Cameron и Federkow в 1982°г., был разработан для тотальной артропластики при фиксированной вальгусной деформации коленного сустава Keblish в 1991 г. Хотя вальгусная деформация может быть успешно скорректирована путем медиального доступа, преимущество латерального доступа состоит в том, что он способствует непосредственному воздействию на сокращенные мягкие ткани на латеральной стороне коленного сустава. Латеральный доступ сохраняет целостность капсулы медиальной стороны, включая сосуды широкой мышцы бедра в области надколенника, и корректирует наружную ротацию голени, связанную с вальгусной деформацией коленного сустава. С помощью этого доступа могут быть уменьшены осложнения со стороны надколеннико-бедренного сочленения.

Чрезмышечный (midvastus) доступ описали G.A. Engh и N.L. Parks в 1998 г. [10]. Для удовлетворения требований малоинвазивной хирургии midvastus доступ был оптимизирован L.M. Vaughan. Производится парапателлярный разрез с медиальной стороны до уровня капсулы сустава, отступая примерно на 1 см медиальнее от капсулы и оболочки сухожилия. Это важно для обеспечения хорошего ушивания оболочек сустава в последующем. Далее рассекается поверхностная фасция четырехглавой мышцы бедра в проксимальном направлении по ее длиннику примерно на 6 см. Таким образом, мышцу удастся мобилизовать и отвести ее существенно латеральнее, что позволит снизить натяжение связки, удерживающей надколенник. Рассекается m.vastus medialis примерно на 1.5-2 см по длине. Тупым путем отсе-паровываются ткани вокруг надколенника на 1-2 см по сторонам от кожного разреза. При слегка согнутом коленном суставе удаляются глубокие слои жировой клетчатки. Далее можно либо вывернуть, либо вывихнуть надколенник. Если решено выворачивать надколенник, необходимо надсечь латеральную бедрен-но-надколенниковую связку, чтобы облегчить полное выворачивание надколенника и его смещение в латеральную сторону. Для того чтобы облегчить выворачивание, можно, медленно сгибая сустав, вращать большеберцовую кость кнаружи, аккуратно надавливая на нее. В процессе выворачивания надколенника принципиально важно всегда видеть связку, удерживающую надколенник, чтобы убедиться в том, что натяжение сухожилия минимально. Это особенно важно при выворачивании надколенника и сгибании конечности пациента. Далее удаляются все крупные остеофиты на надколеннике, рассекается передняя крестообразная связка при ее наличии, производится поднадкостничная диссекция в проксимальном направлении по медиальной и латеральной поверхности большеберцовой кости до уровня отхождения сухожилия. Затем частично надсекается латеральная часть суставной капсулы (менее 5 мм), чтобы уменьшить натяжение за счет мышц-разгибателей.

Q-S доступ используется при ТЭКС при применении малоинвазивной методики Quad-Sparing фирмы Zimmer, автором которой является A.G. Tria. Первую такую операцию он выполнил в 2002 г. Методика Quad-Sparing включает в себя применение специальных инструментов и модифицированного хирургического доступа (Q-S) для установки таких же имплантов, применяемых при традиционных методах ТЭКС. Инструменты Quad-Sparing разработаны для того, чтобы позволить провести имплантацию через меньший разрез без нарушения четырехглавой мышцы бедра, без вывихивания надколенника. Доступ выполняется через дугообразный парапателлярный разрез кожи от медиального края надколенника до места прикрепления связки, удерживающей надколенник, далее спускается вниз на 1-2 см вдоль внутреннего края бугристости большеберцовой кости. Q-S доступ к коленному суставу при его тотальном эндопротезировании полностью сохраняет сухожилие четырехглавой мышцы бедра, разрез которого при традиционных доступах к ТЭКС у многих пациентов приводит к болям в восстановительный период. Хирургические вмешательства без сохранения четырехглавой мышцы бедра могут продлить для пациента срок восстановления работоспособности и возможности выполнения ежедневных бытовых действий.

Распределение пациентов в группах по полу и возрасту было одинаковым (p>0,05). Распределение пациентов по диагнозу в первой, третьей и четвертой группах было одинаковым, а во второй группе (латеральный доступ) по сравнению с остальными неодинаковым (p<0,05, табл. 1). Это связано с тем, что причинами вальгусной деформации коленного сустава, при которой выполняется латеральный парапа-теллярный доступ, являются чаще всего дисплазия, ревматоидный артрит, травма. Первичный гонартроз с вальгусной деформацией встречался редко.

Как известно, одностороннее поражение коленного сустава встречается достаточно редко и, как правило, гонартроз в таких случаях является посттравматическим. Поэтому одностороннее тотальное эндопротезирование коленного сустава во всех группах выполнялось пациентам, у которых контрлатеральный сустав не требовал оперативного лечения. Двустороннее тотальное эндопротезирование коленного сустава выполнялось пациентам одним доступом и распределение таких пациентов в группах было одинаковым, что и позволяет нам сравнивать данные доступы. В первой группе двустороннее ТЭКС было выполнено десяти пациентам (40%), во второй группе шести пациентам (40%), в третьей группе семи пациентам (41,2%), в четвертой шести пациентам (38,7%).

Важным показателем, способным повлиять на результаты и исходы ТЭКС, является индекс массы тела, который в первой группе составил 28,0±3,3, во второй группе – 29,1±4,8, в третьей группе – 28,7±3,9, в четвертой группе – 28,3±3,5 и был одинаковым в группах (p>0,05).

Критериями исключения из нашего исследования являлись: симультанное двустороннее ТЭКС, наличие вальгусной или варусной деформации более 20 градусов, сгибательная контрактура больше 20 градусов, сгибание менее 60 градусов, пациенты, получающие постоянную системную стероидную и цитотостатическую терапию по поводу какого-либо заболевания (бронхиальная астма, онкология, псориатический артрит, системная красная волчанка и т.д.), пациенты с поражением тазобедренного и голеностопного суставов, требующие оперативного лечения ввиду проведения неэффективной консервативной терапии, пациенты с индексом массы тела больше 35.

Пациентам выполнялось тотальное эндопротезирование коленного сустава протезами фирмы Zimmer (NexGen LPS) и DePuy (P.F.C. Sigma ™PS) (табл. 2).

Комплексную клиническую оценку результатов эндопротезирования выполняли по шкале KSS в модификации Insall и соавторов, которая подразумевает оценку как качества жизни пациентов, так и объективного состояния коленного сустава. Результаты оценивали через 10 суток и 3 месяца после операции и сравнивали их с предоперационным статусом. Мы также оценивали и более отдаленные результаты, однако они не показали статистически значимых различий при различных доступах к ТЭКС ни по одному из параметров, в связи с чем эти результаты в настоящей работе не описываются.

Всем пациентам для определения тяжести поражения коленного сустава до операции и качества установки импланта после операции выполняли рентгенографию коленного сустава в двух проекциях (передне-задней и боковой) на аппарате «DMS-

Таблица 1

Распределение пациентов в группах по диагнозу

|

Группа |

Первичный гонартроз |

Посттравматический гонартроз |

Гонартроз на фоне РА |

Диспластический гонартроз |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

1 (n=50) |

36 |

72 |

13 |

26 |

1 |

2 |

0 |

0 |

|

2 (n=30) |

0 |

0 |

14 |

46,7 |

10 |

33,3 |

6 |

20 |

|

3 (n=34) |

22 |

64,7 |

11 |

32,4 |

1 |

2,9 |

0 |

0 |

|

4 (n=31) |

16 |

51,6 |

12 |

38,7 |

3 |

9,7 |

0 |

0 |

Таблица 2

Распределение пациентов в группах по фирмам поставленных протезов

|

Группа |

Zimmer |

DePuy |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

1(n=50) |

30 |

60 |

20 |

40 |

|

2 (n=30) |

13 |

43,3 |

17 |

56,7 |

|

3 (n=34) |

14 |

41,2 |

20 |

58,8 |

|

4 (n=31) |

31 |

100 |

0 |

0 |

|

Всего (n=145) |

88 |

60,7 |

57 |

39,3 |

Apelem» с 105%-ным увеличением, что учитывалось при примерке шаблонов. До и после операции мы также выполняли рентгенографию всей нижней конечности (с захватом всего бедра и всей голени с центром на уровне суставной щели коленного сустава) в передне-задней проекции в положении стоя для определения механической и анатомической осей конечности. Склеивали снимки и с помощью специального транспортира определяли вальгусный угол между анатомической и механической осью, который равен углу дистальной резекции поверхности мыщелков бедренной кости. С помощью рентгенографических шаблонов фирм проводилось определение предполагаемых размеров компонентов эндопротеза и объем резекции во фронтальной и сагиттальной плоскостях. По такой же методике выполняли рентгенографию в послеоперационном периоде, оценивая при этом правильность ориентации установленных имплантов.

Статистическое описание данных включало в себя указание значений среднего стандартного от- клонения (±), 95% доверительного интервала (ДИ), минимального и максимального значений (min-max).

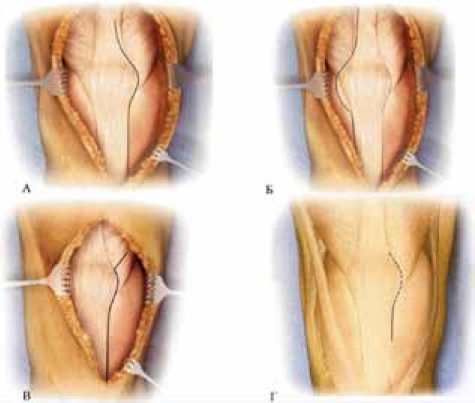

Результаты. Сравнивая интраоперационную кровопотерю в группах (рис. 2 а), мы обнаружили, что статистически значимые различия имелись при сравнении первой с третьей и четвертой группами (p=0,0492 и 0,0005 соответственно), второй с третьей и четвертой (р=0,0199 и 0,0002 соответственно), третьей и четвертой (р=0,0005). Кровопотеря в первой и второй группах была одинаковая (р=0,7758). Таким образом, интраоперационная кровопотеря при применении малоинвазивных доступов в третьей и четвертой группах была меньшей, чем при применении традиционных доступов. При этом в группе midvastus доступа кровопотеря была больше, чем в группе Q-S доступа.

Сравнивая время операции в группах (рис. 2 б), мы обнаружили, что статистически значимые различия имелись при сравнении второй группы с первой, третьей и четвертой (p=0,01174; 0,00065 и 0,00009 соответственно). Время операции в первой по сравнению с третьей и четвертой группами (p=0,946 и

Рис. 2: А – интраоперационная кровопотеря в группах; Б – продолжительность операции в группах

0,16954 соответственно) и в третьей по сравнению с четвертой группой (р=0,07378) было одинаковое. Таким образом, время операции при применении латерального парапателлярного доступа (вторая группа) больше, чем при применении традиционного медиального парапателлярного доступа (первая группа) и миниинвазивных доступов в третьей и четвертой группах. Время операции в первой, третьей и четвертой группах было одинаково (p>0,05).

В раннем послеоперационном периоде мы регистрировали способность пациента самостоятельно поднять прямую ногу вверх. По данному тесту мы оценивали функцию четырехглавой мышцы бедра. В первой группе среднее значение теста поднятия прямой ноги составило 8,2±2,8 суток (95% ДИ 7,4-9,9; min-max 3-14). Во второй группе среднее значение теста поднятия прямой ноги составило 12,3±3,1 суток (95% ДИ 11,1-13,4; min-max 7-20).В третьей группе среднее значение теста поднятия прямой ноги составило 3,4±1,0 суток (95% ДИ 3,0-3,7; min-max 2-6).В четвертой группе среднее значение теста поднятия прямой ноги составило 2,0±0,8 суток (95% ДИ 1,72,3; min-max 1-4). Сравнивая тест поднятия прямой ноги вверх в группах, обнаружили, что статистически значимые различия имелись при сравнении первой со второй, третьей и четвертой группами (p≤0,0001), второй с третьей и четвертой (p≤0,0003), третьей с четвертой группой (p≤0,0001). Таким образом, наилучший результат теста поднятия прямой ноги был у пациентов в четвертой группе (Q-S доступ), чуть похуже во второй группе (midvastus доступ), наихудший результат отмечался у пациентов во второй группе (латеральный доступ).

Оценку ближайших (через 10 суток и 3 месяца после операции) и отдаленных результатов (через 6 месяцев, 1, 2, 3 года после операции) тотального эндопротезирования коленного сустава мы выполняли путем сравнения функциональных исходов (объективные параметры шкалы KSS) и качества жизни пациентов (субъективные параметры шкалы KSS). Объективные параметры включали оценку амплитуды движений, стабильности, степени выраженности сгибательной и разгибательной контрактур. Субъективные параметры основывались на уточнении жалоб больного и включали оценку болевого синдрома, возможность ходьбы по дому, на близкие и дальние расстояния, способность подниматься и спускаться с лестницы, необходимость дополнительной опоры.

Боль. Проводилась оценка ближайших результатов в сравнении с базовыми предоперационными значениями по параметру «боль» шкалы KSS.

Предоперационный статус боли в группах был одинаковым (p≥0,2), что позволило продолжить сравнение по этому показателю на последующих этапах наблюдения. В первой группе интенсивность предоперационной боли составила 21,0±8,1 балла (95% ДИ 18,7-23,3; min-max 0-30), во второй 18,7±9,7 балла (95% ДИ 15,0-22,3; min-max 0-40), в третьей 21,2±8,8 балла (95% ДИ 18,1-24,2; minmax 0-40), в четвертой 23,2±8,7балла (95% ДИ 20,026,4; min-max 0-30).

Через 10 суток после операции во всех группах интенсивность боли уменьшилась, но улучшение этого показателя в группах было неодинаковым. Менее всего улучшились показатели боли во второй группе и составили 23,8±6,7 балла (95% ДИ 21,3-26,3; minmax 10-45). Чуть лучше были показатели в первой группе – 30,2±10,6 балла (95% ДИ 27,2-33,2; min-max 20-45). Наилучшие показатели наблюдали в тре- тьей и четвертой группах – 38,2±10,0 балла (95% ДИ 37,4-41,7; min-max 20-50) и 41,3±10,1 балла (95% ДИ 37,6-45,0; min-max 20-50) соответственно. При этом показатели боли в третьей и четвертой группах были одинаковыми (p=0,0845) и достоверно лучшими, чем показатели боли в первой (p≤0,035) и второй группах (p≤0,0001). Показатели боли в первой группе также были достоверно лучше, чем во второй (p=0,0015).

Через 3 месяца после операции интенсивность боли уменьшилась во всех группах по сравнению с интенсивностью боли на десятые сутки после операции. По-прежнему менее всего интенсивность боли была во второй группе и составила 35,5±8,9 балла (95% ДИ 32,2-38,8; min-max 20-45). Показатели боли в первой группе почти догнали показатели третьей и четвертой групп и составили 39,6±9,1 балла (95% ДИ 37,0-42,2; min-max 20-50). Наилучшими остались показатели боли в третьей и четвертой группах и составили 44,9±6,7 балла (95% ДИ 42,5-47,2; min-max 30-50) и 46,8±5,1 балла (95% ДИ 44,9-48,6; min-max 30-50) соответственно. При этом показатели боли в третьей и четвертой группах были одинаковыми (p=0,094), в первой группе показатели боли приблизились к третьей и четвертой группе (p≤0,0421). При этом показатели боли в третьей и четвертой, а также в первой группах были достоверно лучшими, чем показатели боли во второй группе (p≤0,00013 и 0,0024 соответственно).

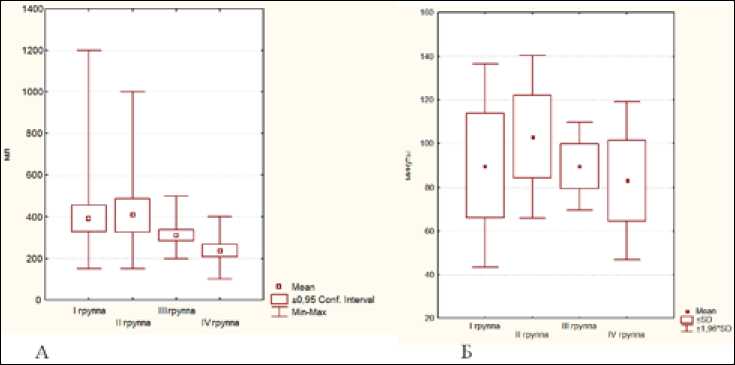

Общая амплитуда движений. В шкале KSS при оценке общей амплитуды движений одному баллу присваивается 5 градусов. Однако с точки зрения достоверности результатов, на наш взгляд, корректнее сравнивать группы по исходному показателю, а именно сравнивать амплитуду движений в градусах, а не в баллах (рис. 3).

Рис. 3. Динамика общей амплитуды движений в градусах в группах через 10 суток и через 3 месяца после операции в сравнении с базовыми предоперационными значениями

До операции общая амплитуда движений в группах была одинаковая (p≥0,4), что позволило нам продолжить сравнение по этому показателю на последующих этапах наблюдения. В первой группе общая амплитуда движений составила 81,6±14,5 градуса (95% ДИ 77,5-85,7; min-max 60-110), во второй 77,7±18,8 градуса (95% ДИ 70,7-84,7; min-max 60130), в третьей 86,6±16,8 градуса (95% ДИ 80,7-92,4; min-max 60-120), в четвертой 83,9±11,9 градуса (95% ДИ 79,5-88,2; min-max 60-110).

На 10-е сутки после операции в первой и третьей группах общая амплитуда движений осталась такой же, как и до операции. Во второй группе амплитуда движений резко уменьшилась и составила 17,7±3,14 градуса (95% ДИ 16,5-18,8; min-max 16,5-18,8). Такое резкое снижение амплитуды движений связано с послеоперационными рекомендациями. Так как всем пациентам во второй группе выполнялся латеральный доступ с остеотомией бугристости большебер- цовой кости и в последующем с фиксацией ее двумя винтами, то пациентам в течение трех недель запрещалось сгибать ногу более чем на 20 градусов.

В четвертой группе наблюдалось статистически значимое улучшение амплитуды в сравнении с предоперационным статусом (p=0,047). В третьей и четвертой группах общая амплитуда движений была несколько больше, чем в первой группе, и составила 92,2±9,5 градуса (95% ДИ 88,9-95,5; min-max 70-110) и 95,2±10,0 градуса (95% ДИ 91,5-98,8; min-max 16,518,8) соответственно. При этом общая амплитуда движений в этих группах была одинаковая (p=0,31). В первой группе амплитуда движений составила 82,3±11,0 градуса (95% ДИ 79,2-85,4; min-max 60110). Показатели амплитуды движений во второй группе были значительно меньше, чем в первой, третьей и четвертой (p=0,00002 и p≤0,00001 соответственно).

Через 3 месяца после операции амплитуда движений во всех группах увеличилась, но наихудшая амплитуда по-прежнему имела место во второй группе и составила 87,5±12,2 градуса (95% ДИ 82,9-92,1; min-max 60-105). Наибольшая амплитуда движений была в четвертой группе и составила 108,2±10,4 градуса (95% ДИ 104,4-112,0; min-max 90-130). В третьей группе результаты были несколько хуже – 100,7±9,9 градуса (95% ДИ 97,3-104,2; min-max 90-120). Амплитуда движений в первой группе была меньшей, чем в третьей, – 93,8±11,6 градуса (95% ДИ 90,5-97,1; minmax 70-120).

Сравнивая показатели амплитуды движений в группах, мы обнаружили, что во второй группе показатели меньше, чем в первой, третьей и четвертой (p=0,0254, p=0,00041 и p=0,00028 соответственно). Причем в четвертой группе показатели лучше, чем в первой и третьей группах (p=0,00145 и 0,0228 соответственно), а в третьей, чем в первой группе (p=0,041).

Сгибательная контрактура (дефицит разгибания). Аналогичным образом мы предпочли выполнять сравнение дефицита разгибания по градусам, а не по баллам, так как, на наш взгляд такой анализ будет более точным. По шкале KSS 5-10 градусов не-доразгибания равняется 2 баллам, 10-15 градусов – 5 баллам, 16-20 градусов – 10 баллам.

До операции дефицит разгибания в первой, третьей и четвертой группах был одинаковым (p=0,46) и составил в первой группе 6,4±6,9 градуса (95% ДИ 4,4-8,4; min-max 0-10), в третьей – 6,3±5,3 градуса (95% ДИ 4,5-8,2; min-max 0-20),в четвертой – 6,0±5,1 градуса (95% ДИ 4,1-7,8; min-max 60-110). Дефицит разгибания во второй группе был хуже, чем в первой, второй и третьей (p≤0,038), и составил 8,3±7,1 градуса (95% ДИ 5,7-11,0; min-max 0-20).

Через 10 суток после операции дефицит разгибания во всех группах уменьшился и составил в первой группе 1,5±2,9 градуса (95% ДИ 0,7-2,3; min-max 0-10), во второй группе 2,3±3,1 градуса (95% ДИ 1,23,5; min-max 0-10), в третьей 1,9±2,8 градуса (95% ДИ 0,9-2,9; min-max 0-10), в четвертой 1,0±2,0 градуса (95% ДИ 0,2-1,7; min-max 0-5). При этом дефицит разгибания в первой, второй и третьей группах был одинаковым (p=0,18). Наименьший дефицит разгибания был в четвертой группе, по сравнению с первой, второй и третьей группами (p≤0,036).

Через 3 месяца после операции дефицит разгибания во всех группах уменьшился и составил в первой группе 1,0±2,0 градуса (95% ДИ 0,4-1,6; minmax 0-5), во второй группе 1,7±2,4 градуса (95% ДИ

0,8-2,6; min-max 0-5), в третьей 0,7±1,8 градуса (95% ДИ 0,1-1,4; min-max 0-5), в четвертой 0,6±1,7 градуса (95% ДИ 0,02-1,3; min-max 0-5). При этом дефицит разгибания был одинаковым в первой, третьей и четвертой группах (p=0,43) и был меньше дефицита разгибания во второй группе (p≤0,037).

Стабильность. Мы оценивали общую стабильность коленного сустава по KSS, суммируя баллы передне-задней стабильности и внутренне-наружной стабильности. При этом передне-задняя стабильность меньше 5 мм составляла 10 баллов, а внутренне-наружная стабильность меньше 5 градусов – 15 баллов. Таким образом, если коленный сустав был стабильный, то сумма баллов равнялась 25.

До операции самые нестабильные коленные суставы были во второй группе, и сумма баллов составила 20,2±5,9 балла (95% ДИ 17,9-22,4; min-max 5-25). Это связано с тем, что причинами гонартроза в этой группе были: дисплазия, ревматоидный артрит и травма. В первой, третьей и четвертой группах коленные суставы были лучше по параметру «стабильность» и составили 22,5±3,9 балла (95% ДИ 21,4-23,6; min-max 15-25), 23,1±4,1 балла (95% ДИ 21,7-24,5; min-max 10-25) и 22,4±4,1 балла (95% ДИ 20,9-23,9; min-max 15-25) соответственно. В первой и четвертой группах стабильность была одинаковая (p=0,12). Причем самые стабильные коленные суставы были в третьей группе, по сравнению со второй, первой и четвертой (p=0,00014 и p≤0,0473 соответственно). Во второй группе стабильность также была хуже, чем в первой и четвертой группах (p=0,0035).

Через 10 суток стабильность во всех группах увеличилась, причем в третьей и четвертой группах все коленные суставы были стабильными (сумма бал-лов=25). В первой и во второй группах среднее значение параметра «стабильность» составило 24,9±0,7 балла (95% ДИ 24,7-25,1; min-max – 20-25) и 24,5±1,5 балла (95% ДИ 23,9-25,1; min-max – 20-25) соответственно. Во второй группе стабильность была чуть хуже, чем в первой группе, но статистически незначимо (p=0,072) и достоверно отличалась от третьей и четвертой групп (p≤0,0078). Этот факт мы можем объяснить тем, что предоперационный статус во второй группе был хуже, чем в остальных группах. Стабильность в первой группе по сравнению с третьей и четвертой была также одинаковой (p≥0,055).

Через 3 месяца после операции показатели стабильности во всех группах не изменились. В первой и во второй группах среднее значение параметра «стабильность» составило 24,9±0,7 балла (95% ДИ 24,7-25,1; min-max 20-25) и 24,5±1,5 балла (95% ДИ 23,9-25,1; min-max 20-25) соответственно. При этом коленный сустав был стабилен у всех пациентов третьей и четвертой групп (25 баллов), а в первой и второй группах у 1 (2%) и 2 (6,7%) пациентов соответственно сохранялась клинически незначимая (определяемая только тестами) нестабильность. На опорность нижней конечности эта нестабильность не влияла.

Функция. Функцию по шкале KSS мы сравнивали как сумму баллов параметров «ходьба» и «лестница» и вычитание из этой суммы баллов параметра «дополнительная опора». Это категория может иметь и отрицательный результат баллов.

До операции среднее значение функции было наихудшим во второй и первой группах и составило 38,8±23,4 балла (95% ДИ 30,1-47,6; min-max 10-70) и 40,7±20,7 балла (95% ДИ 34,8-46,5; min-max 20-25) соответственно. При этом показатели функции пер- вой и второй групп были одинаковыми (p=0,08). Лучшие значения функции по шкале KSS были в третьей и четвертой группах: 50,0±14,1 балла (95% ДИ 45,155,0; min-max 15-80) и 49,0±15,9 балла (95% ДИ 43,254,9; min-max 10-80) соответственно. При этом значение функции в третьей и четвертой группах были одинаковыми (p=0,24).

Через 10 суток после операции во всех группах показатель функции по шкале KSS уменьшился и составил в первой группе 20,2±9,0 балла (95% ДИ 17,6-22,8; min-max 10-30), во второй группе 18,5±11,0 балла (95% ДИ 14,4-22,6; min-max 10-30), в третьей группе 24,1±5,0 балла (95% ДИ 22,4-25,9; min-max 20-30) и в четвертой группе 26,0±7,1 балла (95% ДИ 23,4-28,6; min-max 5-40). Снижение функции во всех группах связано с тем, что по рекомендации оперирующего врача пациенты в течение 1,5-2 месяцев должны были ходить при помощи костылей (по шкале KSS это отнимает 20 баллов). Значения функции были одинаковыми в первой и второй группах (p=0,07) и в третьей и четвертой группах (p=0,63). При этом значение функции в третьей и четвертой группах были лучше, чем в первой и второй группах (p≤0,0417).

Через 3 месяца после операции во всех группах показатель функции по шкале KSS увеличился по сравнению с дооперационными значениями функции и составил в первой группе 49,7,2±10,5 балла (95% ДИ 46,7-52,7; min-max 30-80), во второй группе 46,0±10,6 балла (95% ДИ 42,0-50,0; min-max 30-70), в третьей группе 54,6±12,4 балла (95% ДИ 50,2-58,9; min-max 30-90) и в четвертой группе 61,6±15,8 балла (95% ДИ 55,8-67,4; min-max 30-90). При этом показатели функции в первой и второй группах были одинаковыми (p=0,14).Самый лучший показатель функции был в четвертой группе и достоверно отличался от показателя функции в первой и второй, третьей группах (p≤0,0024, p=0,028 соответственно). Показатель функции в третьей группе был лучше, чем в первой и второй группах (p≤0,022).

Итоговые показатели параметров ближайших результатов по шкале KSS приведены в таблице 3.

Оценку качества установки имплантов в группах производили по рентгенограммам коленного сустава в прямой и боковой проекциях. По прямой проекции мы оценивали выравнивание бедренного и тибиаль-ного компонентов эндопротеза относительно механической оси нижней конечности и смещение тиби-ального компонента. По боковой проекции коленного сустава мы оценивали нависание или врезание бедренного компонента эндопротеза по отношению к переднему кортикалу бедренной кости, задний наклон тибиального компонента эндопротеза.

Нависание или врезание бедренного компонента по отношению к перднему кортикалу бедренной кости. Нависание (+мм) или врезание (-мм) бедренного компонента мы определяли по рентгенограммам коленного сустава в боковой проекции.

Наличие нависания и врезания бедренного компонента по отношению к переднему кортикалу бедренной кости в группах было одинаковым (p≥0,47) и варьировало в пределах 1-2 мм.

Выравнивание бедренного и тибиального компонентов эндопротеза . Выравнивание тибиаль-ного и бедренного компонентов эндопротеза по отношению к механической оси нижней конечности определяли по прямой рентгенограмме всей нижней конечности (с захватом всего бедра и всей голени с центром на уровне суставной щели коленного сустава) в положении стоя. В норме большеберцовый компонент эндопротеза должен быть расположен под углом 90±2 градуса к длинной оси большеберцовой кости, а бедренный компонент под углом 90±2 градуса по отношению к механической оси нижней конечности. При этом отклонение оси нижней конечности

Таблица 3

Результаты в группах по шкале KSS

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

4 группа |

||

|

Субъективные результаты |

|||||

|

0* |

21±8,1 |

18,7±9,7 |

21,2±8,8 |

23,2±8,7 |

|

|

Боль |

10 сут. |

30,2±10,6 |

23,8±6,7 |

38,2±10,0 |

41,3±10,1 |

|

3 мес. |

39,6±9,1 |

35,5±8,9 |

44,9±6,7 |

46,8±5,1 |

|

|

0* |

40,7±20,7 |

38,8±23,4 |

50,0±14,1 |

49,0±15,9 |

|

|

Функция** |

10 сут. |

20,2±9,0 |

18,5±11,0 |

24,1±5,0 |

26,0±7,1 |

|

3 мес. |

49,7±10,5 |

46,0±10,6 |

54,6±12,4 |

61,6±15,8 |

|

|

Объективные результаты |

|||||

|

0 |

22,5±3,9 |

20,2±5,9 |

23,1±4,1 |

22,4±4,1 |

|

|

Стабильность*** |

10 сут. |

24,9±0,7 |

24,5±1,5 |

25±0 |

25±0 |

|

3 мес |

24,9±0,7 |

24,5±1,5 |

25±0 |

25±0 |

|

|

0 |

16,3±2,9 |

15,5±3,8 |

17,4±3,4 |

16,8±2,4 |

|

|

Общ. амплитуда движ. |

10 сут. |

16,5±2,2 |

3,5±0,6 |

18,4±1,9 |

19,0±2,0 |

|

3 мес. |

18,8±2,3 |

17,5±2,4 |

20,1±2,0 |

21,6±2,1 |

|

|

0 |

2,6±2,8 |

3,3±2,8 |

2,5±2,1 |

2,4±2,0 |

|

|

Сгибательн. контрактура |

10 сут. |

0,6±1,2 |

0,9±1,2 |

0,8±1,1 |

0,4±0,8 |

|

3 мес. |

0,4±0,8 |

0,7±1,0 |

0,3±0,7 |

0,2±0,7 |

|

П р и м еч а н и е : * 0 – базовые (предоперационные) значения в рубриках. ** функция по шкале KSS – это сумма баллов параметров «ходьба» и «лестница» и вычитание из этой суммы баллов параметра «дополнительная опора». *** стабильность по шкале KSS – это сумма баллов передне-задней и внутренне-наружной стабильности ( в норме равна 25 баллам).

после тотального эндопротезирования коленного сустава не должно превышать трех градусов.

Выравнивание бедренного компонента в группах достоверно не отличалось между собой (p≥0,27) и варьировало от 88 до 90 градусов. Выравнивание тибильного компонента в группах также не отличалось между собой (p≥0,28) и варьировало от 89 до 90 градусов. Во всех группах отклонение тибиофеморального угла не превышало норму (3 градуса).

Смещение тибиального компонента. Смещение (нависание +мм или недопокрытие -мм) тибильного компонента эндопротеза определяли по прямой проекции коленного сустава. Смещение тибиального компонента в группах достоверно значимо не отличалось (p≥0,15) и варьировало в пределах от -2 до +2мм.

Задний наклон тибиального компонента эндопротеза. Задний наклон тибиального компонента эндопротеза определяется по рентгенограмме коленного сустава в боковой проекции относительно оси большеберцовой кости.

Задний угол наклона тибиального компонента в первой группе составил 4,5±2,3 градуса (95% ДИ 3,8-5,1; min-max 0-7), во второй 3,5±2,7 градуса (95% ДИ 2,5-4,5; min-max 0-7), в третьей 3,4±2,7 градуса (95% ДИ 2,4-4,3; min-max 0-7) и в четвертой 6,2±0,8 градуса (95% ДИ 5,9-6,5; min-max 5-7). Сравнивая задний угол наклона тибиального компонента в группах, мы обнаружили, что в четвертой группе он достоверно больше, чем в первой, второй и третьей группах (p=0,000133, p=0,000002 и p=0,000001 соответственно). При этом задний угол наклона тиби-ального компонента в первой группе одинаковый со второй группой (p=0,10538) и больше, чем в третьей группе (p=0,04788), а в третьей группе он достоверно не отличается от второй группы (p=0,7904).

Обсуждение. Таким образом, задний угол наклона тибиального компонента был неодинаков в группах, потому что пациентам ставились импланты различных фирм-производителей. Задний угол наклона тибиального компонента при постановке имплантов фирмы Zimmer в норме равен 5-7 градусам, а фирмы DePuy 0-3 градусам. Задний угол наклона тибиально-го компонента в четвертой группе был самый большой, так как пациентам имплантировались эндопротезы фирмы Zimmer (единственно возможный имплант для пациентов этой группы). Поэтому задний угол наклона тибильного компонента был в пределах нормы в каждой из групп и соответствовал углу, заданному фирмами-производителями имплантов.

Заключение. Миниинвазивные доступы (mid-vastus и Q-S доступы) в сравнении с традиционными медиальным и латеральным парапателлярными доступами зарекомендовали себя как весьма эффективные при условии, что эндопротезирование выполняется опытным хирургом.

Время, затраченное на выполнение операции, было одинаковым при традиционных и миниинвазив-ных доступах, а интраоперационная кровопотеря при применении малоинвазивных доступов была меньшей, чем при применении традиционных доступов. При этом в группе midvastus доступа кровопотеря была больше, чем в группе Q-S доступа.

Миниинвазивные доступы позволяют более эффективно проводить реабилитацию в раннем послеоперационном периоде, судя по улучшенным показателям теста поднятия прямой ноги, снижении интенсивности боли, общей амплитуды движений, дефицита разгибания, стабильности и функции. При этом качество установки имплантов при миниинва-зивных доступах было таким же, как и при традиционных, открытых доступах.

Список литературы Сравнительное исследование различных доступов при тотальном эндопротезировании коленного сустава

- Canale ST., Beaty J.H. Campbell's Operative Orthopaedics. 11th Edition. 4-Volume Set with DVD-ROM. Memphis: Mosby Elsevier, 2007. 4899 p. ISBN 978-0-323-04449-3

- Haas S.B., Cook S., Beksac B. Minimally invasive total knee replacement through a mini midvastus approach: a comparative study//Clin. Orthop. Relat. Res. 2004. Vol. 428. P. 68-73.

- A Comparison of Subvastus and Midvastus Approaches in Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty/P.M. Bonutti, G.M. Zywiel [et al.]//J. Bone Joint Surgery. (Am.). 2010. Vol. 92. P. 575-582.

- Coon T. Proceedings of Less and Minimally Invasive Surgery (L/MIS)//Joint Arthroplasty Symposium. MIN TKR. Pittsburgh, June, 2003. P. 155-158.

- Tria A.G., Coon T.M. Minimal incision total knee arthroplasty: early experience//Clin. Orthop. Rel. Res. 2003. Vol.416. P. 185-190.

- Scuderi G.R.,TenholderM., CapeciC. Surgical approaches in mini-incision total knee arthroplasty//Clin. Orthop. Relat. Res. 2004. Vol. 428. P. 61-67.

- Wirth C.J., Wallace A.W., Munnuera L. Results of the Interax-knee international multicenter clinical trial at five years follow-up//III Congress European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology/Abstracts of posters and videos. Barselona, 1997. P. 346.

- Randomized controlled trial comparing the radiologic outcomes of conventional and minimally invasive techniques for total knee arthroplasty/PL. Chin, L.S. Foo, K.Y. Yang [et al.]//J. Arthroplasty. 2007. Vol. 22. P. 800-806.

- Dalury D.F., Dennis D.A. Mini-incision total knee arthroplasty can increase risk of component malalignment//Clin. Orthop. Relat Res. 2005. Vol. 440. P. 77-81.

- Engh G.A., Parks N.L. Surgical technique of the midvastus arthrotomy//Clin. Orthop. Relat. Res. 1998. Vol. 421. P. 351-270.